Лейшманиоз собак, кошек и человека

Доцент Макаревич Н.А.

ЛПЗ. Тема: Болезни мелких домашних животных вызываемые жгутиковыми и амёбами.

1.Лямблиоз кошек и собак………………………………………………………1

2.Лейшманиоз собак, кошек и человека………………………………………..6

3.Амёбиаз собак, кошек и человека…………………………………………….15

4.Приложение…………………………………………………………………….28

1.Лямблиоз кошек и собак

Лямблиоз (жиардиаз, от лат. Giardia) – заболевание, вызываемое одноклеточным жгутиковым микроорганизмом Giardia (Lamblia), живущим в тонком отделе кишечника собак и кошек. Паразитируют лямблии у многих животных и птиц, а также у человека. России лямблиоз у кошек и собак регистрируется повсеместно.

Возбудитель. У собак парзитирует Lamblia canis, у кошек Lamblia cati, у человека болезнь вызывает Lamblia intestinalis. Имеются данные, что собаки могут заражаться Lamblia intestinalis. Другие виды р. Lamblia (их насчитывается свыше 10) паразитируют в кишечнике различных млекопитающих (мыши, кролики), 1 вид у земноводных. Лямблии имеют грушевидную форму тела и четыре пары жгутиков. Передний конец расширен и закруглен, задний, наоборот, сужен и заострен. Главная фишка лямблии — присасывающий диск на нижней поверхности тела. С его помощью она крепится к микроворсинкам тонкого кишечника и начинает вести паразитический образ жизни, питаясь переваренной пищей хозяина путем пиноцитоза. Это – трофозиод (вегетативная стадия) лямблии. Именно эта форма является патогенной, способной к паразитированию и размножению.

|

|

|

Вегетативная форма Цистная форма

У лямблий есть и вторая форма существования – цистная. Для этой формы характерна защитная оболочка (микроорганизм как бы «закукливается»), делающая ее более устойчивой к неблагоприятным факторам. Цисты лямблий устойчивы к низким температурам, но мгновенно погибают при кипячении. Цисты любят влагу, высушивание их на воздухе в течение суток

приводит к полной гибели. В почве и воде могут жить несколько месяцев. Цисты устойчивы к ультрафиолетовому облучению и хлору. Именно «цистная» форма служит для «распространения» паразита. Лямблии, попадая из тонкого кишечника в толстую кишку превращаются в цисты и выходят вместе с фекалиями

Жизненный цикл. Лямблии размножаются путем продольного деления надвое (стадия трофозоита). Во внешнюю среду попадают как трофозоиты, так и цисты, выживают только цисты, которые можно обнаружить во внешней среде (водоемы, водопроводная вода и др.). Попадают они в организм новых хозяев фекально-оральным путем (с пищей или зараженной водой). Желудочная кислота разрушает их оболочку, а оказавшись в кишечнике, цисты преобразовываются обратно в трофозоиды. Эта активная форма прикрепляется к стенке кишечника и начинает питаться и размножаться делением. При накоплении достаточного количества лямблий возникают клинические признаки заражения.

Симптомы. Лямблиозом болеют чаще молодые кошки и собаки. Симптомы болезни у кошек и собак чаще всего не ясно выражены и проявляются в виде кишечных расстройств или общего недомогания. Обычно у инфицированных животных аппетит не меняется, но вес снижаться. Лямблии способны вызывать энтероколиты, сопровождающиеся продолжительной (в течение недель и даже месяцев) зловонной водянистой диареей. В зависимости от степени заражения, лямблии оказывают токсическое влияние на весь организм в целом. В кишечнике лямблии нарушают процесс нормального пищеварения, повреждая клетки снижают всасывание питательных веществ. Становятся причиной хронического дуоденита. Большие количества этого паразита, покрывая обширную поверхность стенки тонкого кишечника, нарушают моторную и секреторную функцию кишечника. Происходит раздражение эпителия кишечника.

|

|

|

Стоит ли опасаться человеку? Процесс передачи лямблий от животных к человеку и наоборот пока еще до конца не изучен. Поэтому целесообразно рассматривать инфицированных собак и кошек как источник инвазии для человека.

|

|

|

Лабораторная диагностика. Лямблиоз подтверждается нахождением цист или трофозоидов паразита в фекалиях. Поскольку лямблии выходят не с каждой порцией кала и в малых количествах, необходимо исследование образцов в течение нескольких дней. Вегетативную форму можно обнаружить при поносе, при исследовании жидких фекалий. Исследование необходимо провести в течение 20 минут, т.к. вегетативная форма быстро разрушается во внешней среде. Готовят мазки, фиксируют и окрашивают. Цистную форму обнаруживают путем приготовления мазков из оформленных фекальных масс. Мазки окрашивают люголевским раствором. При этом цисты будут желто-коричневого цвета.

Цисты лямблий в фекалиях

Существуют и другие специальные тестовые системы для обнаружения лямблий в организме питомцев при помощи метода иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет в течение 10 минут почти с достоверной точностью поставить или опровергнуть предполагаемый диагноз. Еще существует иммунохроматографический тест (ИХ) для обнаружения антигенов Giardia, а также самый точный на сегодняшний день метод полимеразной цепной реакции (>b>ПЦР).

Лечение. Наиболее эффективными препаратами, применяемыми в лечении лямблиоза кошек и собак, являются: метронидазол, орнидазол, тинидазол (группа нитроимидазола); фуразолидон, нифурател ( производные нитрофурана) и нитазол (аминитрозол). Параллельно с этими препаратами могут назначаться энтеросорбенты для выведения из организма токсинов, а так же пробиотики для улучшения состава кишечной микрофлоры. Обычный курс лечения – 7-10 дней. Чтобы убедиться в эффективности лечения, делаются повторные анализы.

|

|

|

ü Орнидазол: взрослые и дети с массой тела более 35 кг: 1500 мг однократно вечером. Дети с массой тела менее 35 кг: 40 мг/кг один раз в сутки.

Продолжительность лечения составляет 1-2 дня.

ü Фуразолидон: взрослые: внутрь - по 0,1 г каждые 6 ч после еды. Дети: внутрь - 6-7 мг/кг/сутки в 4 приёма после еды.

Лейшманиоз собак, кошек и человека

Лейшманиозы – это группа протозойных трансмиссивных болезней человека и животных, вызванных различными видами рода Leishmania. Характеризуется преимущественным поражением внутренних органов (висцеральный лейшманиоз) или слизистых оболочек и кожи (кожный лейшманиоз). Возбудитель – жгутиковое простейшее.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лейшманиозы встречаются в 88 странах. Каждый год регистрируются около 150 000 новых случаев болезни. Лейшманиозы включены в специальную программу ВОЗ по изучению и борьбе с тропическими болезнями. Они являются одной из актуальных проблем путешествий. Лейшманиозы имеют природную очаговость, связанную с районом распространения москитов – переносчиков инвазии и наличием резервуарных хозяев. Например, в Крыму и на Кавказе вылет москитов первой генерации с зимовок начинается в конце мая или начале июня. В эпизоотическом очаге москиты инвазированы лейшманиями до 60%. Поскольку лейшманиозы относятся к антропонозам, то данные заболевания имеют особое значение, как для здоровья человека, так и для здоровья собак. Болеют главным образом собаки до 2-летнего возраста, и наиболее восприимчивы животные с короткой шерстью. Переболевшие собаки повторно не болеют, у них создается нестерильный иммунитет.

Возбудитель лейшманиоза. Установлено 2 вида возбудителя:

Leishmania tropica – возбудитель кожного лейшманиоза собак и человека, паразитирует в клетках кожи. Leishmania donovani – возбудитель висцерального лейшманиоза собак и человека, паразитирует в клетках печени, селезенки, костного мозга и крови. Лейшманиями человека заражаются собаки, а к лейшманиями собак восприимчивы люди.

Лейшманий, размером 2 - 4 м, имеют овальную и реже округленную форму. Протоплазма их красится по Романовскому в синий или нежноголубой цвет. Ближе к центру или сбоку у паразита расположено ядро, красящееся в фиолетово-красный цвет. Недалеко от ядра лежит блефаропласт в форме короткой палочки или округлого тельца. Паразиты локализуются главным образом в эндотелиальных клетках или живут свободно в ретикуло-эндотелиальных клетках кожи, в ткани печени, селезенки, лимфатических узлов. В организме теплокровных животных лейшмании имеют безжгутиковую шаровидную или овальную форму . В организме москитов и на искусственных питательных средах лейшмании приобретают веретенообразную форму и имеют жгутик. Жгутик имеет длину до 18-20 мкм. В протоплазме одной клетки хозяина могут находиться от одной до нескольких десятков лейшманий (до 100-200). Иногда они располагаются в одиночку и группами около распавшихся или разрушенных при приготовлении мазка клеток, а также в некотором отдалении от них.

Жгутиковая форма

Безжгутиковая форма

Биологический цикл. Лейшманиоз – трансмиссивное заболевание, передающееся через кровососущих насекомых- москитов.

При нападении москитов на людей, собак и кошек больных лейшманиозом, в организм насекомых попадают безжгутиковые формы паразита. Затем они быстро размножаются и преобразуются в жгутиковые. К 8 - 9-му дню завершается их развитие. Лейшмании расселяются по всей кишечной трубке и достигают полости рта. При повторном нападении на животных и человека паразиты внедряются в кровь и ткани кожи. Заражение возможно также при раздавливании инвазионных москитов на скарифицированной коже. Попав в организм собаки, лешмании теряют жгутики, проникают в клетки ретикулоэндотелиальной системы, печени, селезенки, костного мозга, в стенки лимфатических и кровеносных сосудов, где размножаются и паразитируют. В одной клетке иногда обнаруживают до 100 и более паразитов. Пораженные клетки разрушаются, лейшмании освобождаются и попадают в кровь, а затем внедряются в другие эндотелиальных клетках, где снова размножаются.

Москиты инвазируются при их нападении для питания на зараженных людей или собак. При непосредственном контакте с больными животными заражения не происходит.

Культивирование лейшманий легко удается на специальной питательной среде NNN. Рост отмечается на поверхности, и уже на 3 - 4-й день появляются жгутиковые (лептомонадные) формы лейшмании. В культурах, по мере их старения, обычно появляются безжгутиковые формы. Они морфологически сходные с лейшманиями из тканей собаки.

Эпизоотология. К лейшманиозам восприимчивы различные виды животных и особенно грызуны. Известны случаи заболевания ими кошек и верблюдов. Экспериментально заражаются обезьяны, суслики, песчанки, хомяки и белые мыши. Заболевания распространены очагово, главным образом в южных зонах, в странах с длинным жарким летом. Собаки заражаются при нападении на них москитов в теплое время года в период интенсивного лета переносчиков. Короткошерстные собаки лейшманиозом заражаются чаще. Заболевания длительно сохраняются в природе вследствие совместного обитания в норах грызунов (песчанок) и москитов. В эпизоотологии и эпидемиологии лейшманиоза большую роль играют собаки и шакалы.

Москиты - мелкие сероватые или светложелтые насекомые 1,3 - 3,5 мм длиной. Голова, грудь, брюшко, крылья и ноги их покрыты волосками. Ноги тонкие и длинные. На животных паразитирует только самка. Москиты живут в затененных местах, норах грызунов, пещерах, подвалах домов, помещениях для животных и питаются кровью в ночное время. В условиях дикой природы они размножаются в норах грызунов, питаясь их кровью, а личинки москитов питаются различными органическими субстратами. Одна самка откладывает до 100 яиц. На полное развитие паразита до взрослой стадии требуется 45 - 60 дней. В течение года отдельные виды москитов дают 2 - 3 поколения.

Патогенез и патологоанатомические изменения. Под влиянием лейшмании и продуктов их жизнедеятельности на рецепторы и теплорегулирующие центры у животных расстраивается теплорегуляция, возникает лихорадка, угнетение нервной системы, парезы и параличи. Патогенное воздействие возбудителя кожного лейшманиоза обусловливает поражение ретикуло-эндотелиальных клеток кожи. На ней появляются небольшие бугорки. Последние постепенно увеличиваются, а затем распадаются и изъязвляются. Пролиферация и гиперплазия клеток ретикулоэндотелиальной системы приводит к увеличению лимфатических узлов, печени и особенно селезенки (в 2 - Зраза). Костный мозг приобретает красноватый цвет (сильная гиперплазия).

Симптомы. Различают кожный лейшманиоз с локализацией возбудителей в местах поражения кожи и висцеральный с поражением печени, селезенки, костного мозга, лимфатических узлов и т.д. При кожном лейшманиозе у собак, как правило, отмечают хроническое течение болезни, которая сопровождается язвами на спинке носа, губах, бровях, на краях ушей и на пальцах. Температура тела нормальная, но иногда может несколько повышаться. Незначительно увеличены лимфатические узлы, которые в последующем уплотняются и становятся бугристыми. В этих бугорках содержится огромное количество лейшманий. В дальнейшем бугорки вскрываются и на их месте образуются язвы.

Висцеральный лейшманиоз у собак может протекать остро и хронически. Острое течение болезни характеризуется лихорадкой, быстро прогрессирующей анемией и истощением, отсутствием аппетита, диареей. Отмечается интенсивное шелушение эпидермиса, появляется облысение (особенно головы и спины), развиваются конъюнктивит и блефарит, изъязвления слизистой оболочки носа, а также парезы и параличи. Болезнь обычно длится несколько недель и часто приводит к летальному исходу.

При хроническом лейшманиозе признаки болезни стертые. Лейшманиоз может длиться до трех лет и нередко заканчивается выздоровлением.

Признаки у кошек: единичные или множественные узлы с вероятным изъязвлением на ушах, веках, губах или носу.

Диагноз. Болезнь диагностируют на основании комплексных исследований и учета эпизоотической ситуации. Для обнаружения лейшмании при кожной форме готовят мазки с пораженных участков, а при висцеральной – из пунктата костного мозга или лимфатических узлов.

Лейшманий легче обнаружить в соскобах из нераспавшихся узелков кожи, особенно в области ушей и внутреннего угла глаз. При наличии язв материал берут из зоны краевого инфильтрата или из грануляций, раздавливая последние между двумя предметными стеклами. Вместе с соскобом стремятся получить серозную жидкость, по возможности избегая кровотечений. Капли серозной жидкости переносят на предметные стекла и готовят тонкие мазки, фиксируя их метиловым спиртом и окрашивая по Романовскому. Под микроскопом отыскивают участки с большим числом ретикулоэндотелиальных клеток (гистиоциты, макрофаги, моноциты и др.), в протоплазме которых и находят лейшманий. При исследовании используют большие увеличения и компенсаторные окуляры.

Висцеральный лейшманиоз диагносцируют более сложным методом - исследованием костного мозга, в котором содержится большое число паразитов. Для этого у фиксированной собаки, находящейся под наркозом, производят трепанацию большой берцовой кости в верхнем конце ее, где нет мышц. В просверленное отверстие вводят иглу с загнутым тупым концом и продвигают ее по длине кости; затем шприцем насасывают несколько капель жидкости и готовят из нее тонкие мазки на предметных стеклах, фиксируя их в спирт-эфире. Ранние стадии висцерального лейшманиоза собак диагностируют, прибегая к пункции лимфатических узлов.

Для распознавания висцерального лейшманиоза разработана специальная формалиновая реакция. К 1 мл сыворотки крови собаки прибавляют 2 - 3 капли чистого формалина (40% формальдегид) и хорошо встряхивают пробирку. При положительной реакция сыворотка быстро желатинизируется.

Полимеразно-цепная реакция (PCR) – важная реакция для доказательства генных секвентов rRNA в лимфатических узлах и крови. Можно искать и Leishmania spp. kinetoplast DNA (kDNA) в биопсии кожи (100% чувствительность и 100% специфичность). Эта техника все еще

разрабатывается с целью повышения чувствительности.

Химиотерапевтическое лечение

Лечение висцеральной формы. При данной форме патологии востребованы 3 группы медикаментов:

1. Средства пятивалентной сурьмы: «Солюсурьмин», «Пентостам», «Неостибазан», «Глюкантим».

· Солюсурьмин — натриевая соль комплексного соединения сурьмы и глюконовой кислоты, назначают подкожно или внутривенно в виде 20% водных растворов на дважды дистиллированной воде из расчета 0,05—0,15 г на 1 кг веса один раз в сутки. Курс лечения состоит из 15—30 инъекций. В первую инъекцию назначают 1/3 дозы, во вторую — 2/3 и в третью инъекцию — полную дозу.

· Глюкантим (метилглюкаминантимониат) — внутримышечно: 30%-ный раствор по 5—20 мл через каждые 2—3 дня. Обычно назначают по 8—12 инъекций, но в запущенных случаях увеличивают это число до 20.

2.Ароматические диамидины . Активны в отношении многих простейших. Представители: «Пентамидин», «Стильбамидин». Такие средства назначаются при неэффективном лечении вышеназванными препаратами сурьмы пятивалентной. Пациенту потребуется пройти 3 курса с перерывами в 10 дней.

· Пентамидин (Ломидин) — внутримышечно по 2—4 мг/кг массы тела каждые 2 дня. Полное выздоровление наступает после 15—20 инъекций. Лечение начинают 2 мг/кг (0,5 мл 4%—ного раствора на 10 кг массы тела). После шестого введения дозу увеличивают до 3 мг/кг и доводят ее до 4 мг/кг. Эффект заметен уже через 6 суток лечения.

3. Группа Пириметамина. Препараты Хлоридин и Дараприм. Оказывают противомалярийное, антитоксоплазмоидное и противолейшманиозное действие.

· Хлоридин - для профилактики лейшманиоза назначают за 3-5 дней до наступления опасности заражения и продолжают давать по 1 разу в неделю на протяжении всего периода возможного заражения и еще на протяжении 4-6 нед. Достаточно эффективно проводить лечение Хлоридином в комплексе с сульфаниламидными препаратами. Дозировка должна составлять на 1 кг массы тела не менее 0,001 г хлоридина и 0,2 г сульфадимезина. Терапия проводится на протяжении 10 суток. После чего делается десятидневный перерыв, и курс лечения повторяется.

Одна из схем лечения:

· Милтефоран из расчета 2 мг/кг веса перорально каждые 24 часа в течение 28 дней + Аллопуринол - из расчета 10-30 мг/кг веса каждые 12 часов в течение всей жизни. Или Глюкантим из расчета 50 мг/кг веса каждые 12 часов в течение 20-40 дней) +Аллопуринол из расчета 10-30 мг/кг веса каждые 12 часов в течение всей жизни животного. Следует отметить, что Милтефоран и Глюкантим разрушает Leishmania на клеточном уровне и не позволяет им размножаться и распространяться дальше в организме. Аллопуринол препарат, котрый снижает уровень мочевой кислоты в организме и помогает растворить ураты, тем самым предотвращая их отложение в тканях и почках.

Лечение кожной формы

основано на применении следующих препаратах:

· «Метронидазол». Препарат принимается внутрь по 250 мг внутрь трижды в день. Курс лечения обычно составляет около 10 дней.

· «Солюсурьмин», «Глюконтим» - препараты пятивалентной сурьмы. Их назначают при неэффективности Метронидазола. Данные медикаменты вводятся местно и внутримышечно. Рекомендуемая доза – 400-600 мг лекарства в день. При первых стадиях недуга «Солюсурьмин», «Глюконтим» вводятся прямо в пораженный очаг. Такие инъекции целесообразно проводить около 3-5 дней.

· "Амфотерицин В", *«Пентамидин» " являются препаратами выбора. "Амфотерицин В" – антибактериальное лекарственное средство, обладающее противогрибковым эффектом и применяемое для лечения кожно-висцерального и висцерального лейшманиоза. Вводят внутривенно медленно в комплексе с раствором глюкозы 5%. «Пентамидин» применяют дважды в неделю по 2-4 мг/кг.

· "Мономицином" –обкалывание бугорков на ранней стадии. Если язвы уже сформированы, применяют "Мирамистин". Мирамистин относится к классу антисептических средств. Лекарство воздействует на ряд грамотрицательных и грамположительных бактерий аэробного и анаэробного типа. Эффективно средство против вирусов и бактерий, а также микроорганизмов грибковой этиологии. Препарат может поддерживать и активизировать защитные функции организма. Назначают препарат в дерматологии, гинекологии, урологии, стоматологии, при оперативном вмешательстве и в венерологической сфере.

Медикаментозное лечение зачастую проводится определенными курсами. Между ними обязательно рекомендуется делать перерыв длительностью около 2-3 недель. Во время лечения дозы подбираются для каждого больного индивидуально.

Для лечения человека назначаются лекарства пятивалентной сурьмы:

- Глюкантим и Пентостам – назначаются по 20 мг на кг веса в сутки. Вводятся внутривенно или внутримышечно, предварительно совмещаясь с 5% глюкозы. Курс лечения составляет от 20 до 30 суток.

- Солюсурмин – вводится в виде внутримышечных и внутривенных инъекций в дозе по 0,02 г/кг. Постепенно дозировка препарата повышается до 1,6 г/кг. Курс терапии составляет до 20 суток.

Профилактика. Личинок и взрослых москитов уничтожают в местах выплода парадихлорбензолом и другими препаратами. Для ликвидации очага лейшманиоза засыпают норы грызунов, заделывают трещины в помещениях, истребляют бродячих собак и грызунов.

3.Амёбиаз собак, кошек и человека

Амебиаз — протозойное заболевание, характеризующееся язвенным поражением толстого кишечника, возможностью образования абсцессов в различных органах и склонностью к затяжному и хроническому течению. По клиническому течению и патологоанатомической картине напоминает бактериальную дизентерию и поэтому прежде называлось амебной дизентерией. Амебиазная инвазия выявляется в среднем у 10-15% обследованных собак и у 35-40% кошек.

Морфология. Возбудитель амебиаза Entamoeba histolytica (дизентерийная амеба). Синонимы: Amoeba coli, Entamoeba dysenteriae, Entamoeba tetragena. Entamoeba histolytica принадлежит к семейству Entamoebidae, отряду Amoebida, классу Sarcodina, типу Protozoa. Амебы передвигаются, изменяя форму тела и образуя кратковременные выросты — псевдоподии, или ложноножки. Свое название амебы получили от греч. amoibe — изменение.

В цикле развития E. histolytica имеются две стадии: вегетативная и стадия покоя, или цисты. В вегетативной стадии различают следующие формы:

ü тканевую;

ü большую вегетативную;

ü просветную;

ü предцистную.

Тканевая и большая вегетативная формы обнаруживаются при остром амебиазе, просветная и предцистная формы — в период реконвалесценции и у цистовыделителей. Могут переходить одна в другую в зависимости от условий обитания в организме хозяина.

Тканевая форма обнаруживается при гистологическом исследовании участков пораженных тканей. Иногда тканевую форму можно обнаружить в выделениях из кишечника. Тканевая форма имеет размер 20—25 мкм. Цитоплазма гомогенная без заглоченных частиц, по периферии имеется узкий ободок эктоплазмы. В свежих препаратах можно наблюдать эктоплазматические псевдоподии, активные поступательные движения. На окрашенных гематоксилином препаратах цитоплазма серого цвета, ядро в виде правильного кольца черного цвета с маленькой кариосомой в центре.

Большая вегетативная форма. Размер 30—60 мкм. У свежевыделенной амебы ясно видно разделение цитоплазмы на экто- и эндоплазму. В эндоплазме содержит фагоцитированные эритроциты которыми она питается, вызывает раздражение тканей в стенке толстой кишки. Такие амебы называются эритрофагами. В окрашенных препаратах морфологические признаки цитоплазмы и ядра сходны с таковыми у тканевой формы. Эритроциты окрашиваются в черный цвет. Паразитирует в слизистом и подслизистом слоях стенки толстой кишки больных амебиазом, вызывая глубокие язвенные поражения.

Просветная форма (малая вегетативная форма) может быть обнаружена в фекалиях цистоносителей после приема слабительного. Размер 15—20 мкм. Цитоплазма мелко вакуолизирована. В спокойном состоянии разделения цитоплазмы на экто- и эндоплазму не видно. При движении образует эктоплазматические псевдоподии. Эритроцитов не фагоцитирует. Строение ядра такое же, как у тканевой формы. Обитает в верхних отделах толстого кишечника (слепая кишка) и является основной стадией жизненного цикла дизентерийной амебы.

Предцистная форма. Размер 15—20 мкм. Цитоплазма гомогенная без вакуолей и фагоцитированных частиц. У свежих амеб движение слабо выражено. Ядро такое же, как у других форм.

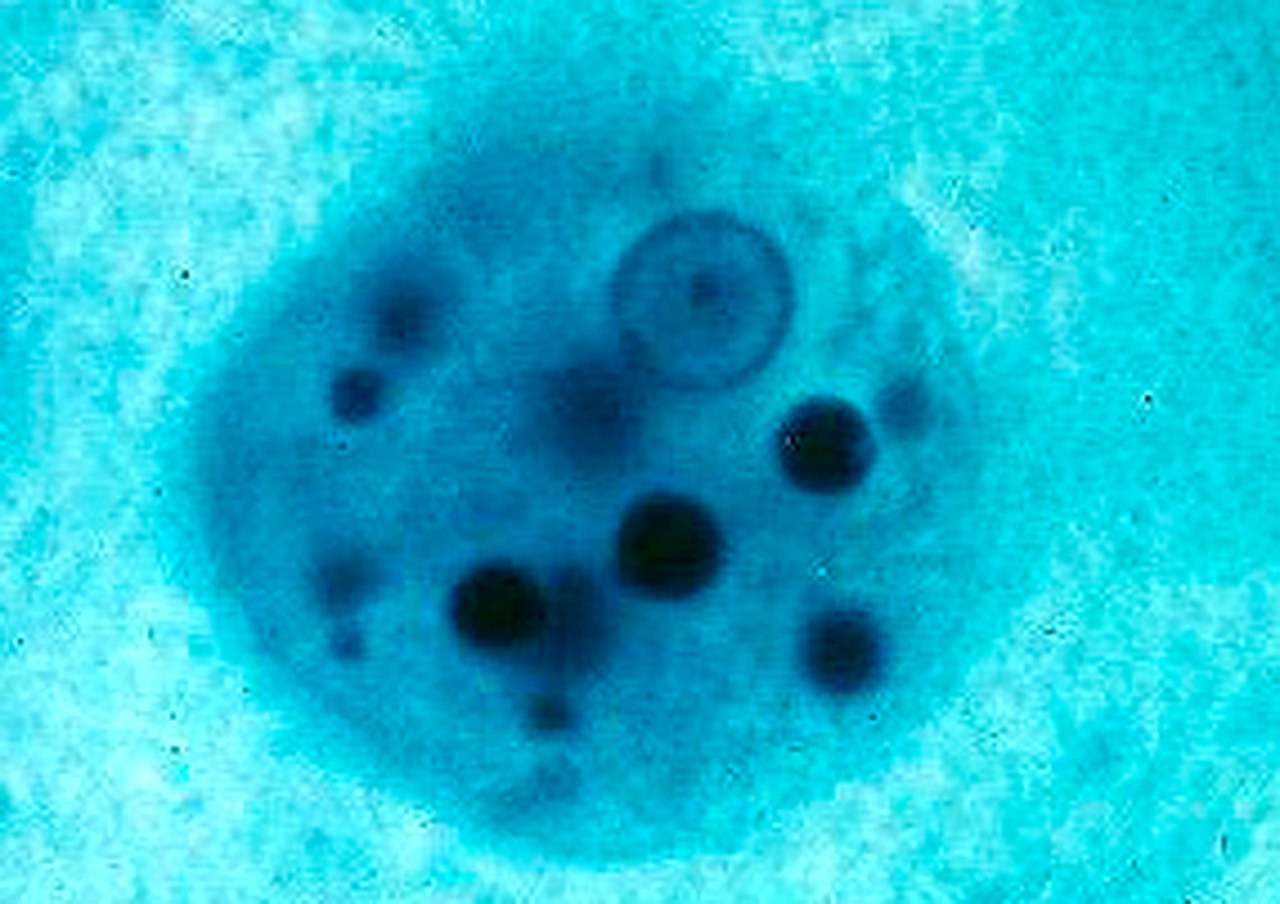

Цистная форма. Цисты обнаруживаются у больных в период реконвалесценции или у цистоносителей. Образуются путем последовательных превращений из просветной формы, когда она, продвигаясь с фекалиями под влиянием неблагоприятных факторов, переходит в предцистную форму, а затем в цисту. Цисты имеют правильную сферическую форму и окружены бесцветной оболочкой. Размер 9-14 мкм. В зависимости от зрелости цисты имеют от 1 до 4 ядер. Строение ядер такое же, как у вегетативных форм. В цистах имеется гликоген и хроматоидные тела, последние в окрашенных препаратах имеют вид палочек или брусочков черного цвета. Цисты отличаются высокой устойчивостью к факторам внешней среды. Во влажных фекалиях при температуре 17-20 °С и в воде они не утрачивают жизнеспособности около 1 месяца, а в почве — до 8 дней.

При наличии у больного амебиазом острых проявлений болезни его слизисто-кровянистые испражнения содержат тканевые и просветные формы.При затухании у больного патологического процесса тканевые формы превращаются в просветные, а последние, попадая в нижележащие отделы толстой кишки, способны превращаться в цисты. Следует подчеркнуть, что только обнаружение в фекалиях исследуемого животного тканевых форм (большой вегетативной формы) амебы может служить лабораторным подтверждением диагноза амебиаза.

Биологический цикл. Инвазионной для человека является зрелая, четырехядерная циста, которая попадает в желудочно-кишечный тракт алиментарным путем. При попадании цист в тонкую кишку происходит разрушение их оболочек и из них выходит четырехядерная материнская форма амебы. Каждое ядро в цисте делится на два и циста распадается на 8 дочерних амеб – forma minuta (малая вегетативная форма). Размножается путем простого деления. Она живет в просвете кишечника, питается бактериями, видимого ущерба здоровью не наносит. Неблагоприятные условия (снижение сопротивляемости организма, дефицит пищевого белка, дисбактериоз и др.) способствуют превращению малой вегетативной формы в патогенную крупную (большую тканевую форму) -forma magna. На стадии forma magna амёба увеличивается с 15 мкм до 45 мкм, выделяет протеолитический фермент, разрушающий кишечный эпителий, проникает в толщу оболочки, вызывая язвенные поражения кишечника. Проникновение в стенку кишки обеспечивается собственными ферментами амеб, обладающими протеолитической активностью, что и определяет название амебы как гистолитической . В стенке кишки язвы, довольно глубокие, дно покрыто гноем и тканевым детритом, содержащим амебы. Распространяясь за пределы язвы в толще подслизистого слоя кишки, амебы могут образовывать в ней ходы, соединяющие между собой отдельные язвы. При изъязвлении разрушаются кровяные сосуды, вследствие чего кровь поступает в полость кишки и наблюдается кишечное кровотечение. Чаще всего поражаются слепая и восходящая ободочная кишка. Иногда поражается прямая кишка, еще реже — другие отделы кишечника .Тканевые амебы из кишечных язв могут заноситься с кровью в печень, легкие, мозг и другие органы, вызывая там абсцессы. Эти осложнения без своевременного лечения могут закончиться летально.

При лечении и благоприятном течении болезни большая вегетативная форма превращается в основную биологическую форму – minuta, которая втягивает псевдоподии, выбрасывает пищевые частицы, округляется. Затем эктоплазма выделяет вещества белковой природы, образующих прочную оболочку. Одновременно с инцистированием, претерпевает изменения и ядро. Оно дважды последовательно делится, в результате чего образуется 4-х ядерная циста. Цысты вместе с фекалиями выводятся наружу. Во внешней среде обладают большой стойкостью к внешним воздействиям: при температуре от +2° до +6° сохраняются до 40 суток; при температуре до - 20° выживают более 3-х месяцев.

Эпизоотологические данные. Амебиаз широко распространен на территориях с жарким климатом. Основным источником инфекции при амебиазе является собака, кошка, человек, выделяющие с экскриментами во внешнюю среду до 6 млн. цист амеб в 1 г кала. E. histolytica находили у обезьян, собак, кошек, свиней, крупного рогатого скота, крыс. Цисты амеб в фекалиях при t° 13—17° остаются жизнеспособными до 15 дней. На поверхности почвы летом при t° 10—50° они погибают через 2—3 дня. В кишечнике мухи цисты жизнеспособны 22 часа, в испражнениях мух — 1 час. Вегетативные формы в фекалиях разрушаются уже через 15—20 мин. Заражение амебиазом происходит при проглатывании цист амеб с загрязненной пищей и водой. Цисты заносятся на продукты питания инфицированными руками и мухами.

ü Механизм заражения: Фекально-оральный.

ü Пути заражения: Водный, алиментарный, контактно-бытовой.

ü Способ проникновения паразита: пероральный

ü Особенности жизненного цикла: носительство.

Патогенез. В основе патогенеза амебиаза лежит внедрение амеб в стенку и иногда в кровеносные сосуды кишечника, что обусловливается их подвижностью и выделением ими гиалуронидазы и, возможно, других ферментов, лизирующих ткани. Проникновению амеб способствуют и некоторые бактерии, продуцирующие гналуронидазу. В кишечнике возникают язвы, а при гематогенной диссеминации амеб — поражения печени и других органов. Следует учитывать и сенсибилизацию аллергенами амеб и аутоаллергенами больного. У значительной части инфицированных Е. histolytica остается в просвете кишечника и на поверхности его стенки, не вызывая специфических изменений. Эти различия зависят от вирулентности штаммов амеб, индивидуальных особенностей заразившихся амебиазом.

Патологическая анатомия амебиаза. Вегетативные формы Entamoeba histolytica вызывают в толще кишечной стенки или в других органах отечное набухание и некроз тканей. Значительное скопление лейкоцитов является признаком присоединения вторичной бактериальной инфекции, осложняющей амебиаз. Вторичная инфекция (стафилококковая, стрептококковая или вызванная кишечными бактериями) ускоряет расплавление тканей, поврежденных амебами, и придает очагу гнойный, а в случае анаэробной инфекции — гангренозный характер.

При амебиазе кишечника наиболее ранние изменения слизистой оболочки обнаруживаются в виде красного пятнышка с желтовато-белой точкой посредине. В дальнейшем развиваются очень характерные язвы, похожие на округлые или овальные бляшки, достигающие 1—2 см в поперечнике и несколько возвышающиеся над поверхностью почти не измененной слизистой оболочки. Края таких очажков умеренно гиперемированы, а в их центральных участках отсутствует слизистая оболочка. При амебиазе в кишечнике наблюдаются поражения разной давности. После расплавления омертвевших тканей образуются язвы с подрытыми и нависающими краями. Они могут зажить почти без следа. При углублении язв возможны прободения. Если язва углубляется медленно, перфорация может быть предотвращена развитием спаек с соседними органами и брюшиной. Спайки и рубцевание язв изредка приводят к сужению просвета кишечника. Еще реже происходит избыточное развитие грануляционной ткани с образованием опухолевидных утолщений кишечной стенки — «амебом». Распространение амеб по кровяному руслу происходит довольно часто. Метастатические очаги возникают преимущественно в печени. Абсцессы печени на вскрытиях обнаруживаются в 36,5% всех случаев амебиаза. По существу, это не абсцессы, а крупные очаги некроза. Они имеют неправильно округлую форму, студенисты и окрашены в желтоватый или сероватый цвет. Настоящие гнойники образуются при вторичной бактериальной инфекции. Кишечная палочка и анаэробы придают гною резкое зловоние. Абсцессы печени, одиночные и множественные, чаще наблюдаются в правой ее доле.

При отсутствии лечения они достигают очень больших размеров - до головы ребенка и больше. К довольно редким осложнениям амебиаза относятся метастатические абсцессы мозга. Они, как и в печени, представляют собой очаги некроза и размягчения со слабой клеточной реакцией и амебами на границе с сохранившимися тканями.

Симптомы. Расстройство пищеварения - главный признак амебиаза для всех видов животных. Амебиаз может быть различной тяжести и начинаться остро или постепенно. Отмечаются боли в низу живота, частый жидкий стул красно-бурого цвета из-за примеси крови и слизи (испражнения при этом напоминают мясные помои). Происходит обезвоживание, которое при отсутствии лечения приводит к гибели. Температура обычно нормальная. В дальнейшем болезнь переходит в хроническую стадию, с периодическими обострениями. Прекращается рост и замедляется развитие. Собаки и кошки худеют, развивается малокровие.

Диагностика амебиаза. Для выявления дизентерийных амеб или их цист исследуют испражнения. С этой целью на предметных стеклах готовят нативные мазки испражнений в капле изотонического раствора хлорида натрия. В нативном мазке (Х400) наблюдают подвижные вегетативные формы. В мазках окрашенных раствором Люголя и железным гематоксилином по Гейденгайну видны цисты. Для исследования нужно брать свежевыделенные испражнения, т.к. амебы быстро, в течение 10—20 мин, теряют подвижность, что делает невозможной достоверную диагностику. Цисты амеб можно обнаружить и в оформленном кале даже при хранении его до исследования в течение нескольких часов. Если выявлены только просветные формы или цисты, то ставить диагноз амебной дизентерии нельзя, так как они могут быть признаком только носительства. Поэтому при клинических показаниях, т.е. подозрении на возможность заболевания амебиазом, проводят многократные исследования, назначают солевое слабительное. Большие вегетативные или тканевые формы можно обнаружить только в жидких или полужидких фекалиях. При этом исследуют в первую очередь патологические примеси (комочки слизи).

Следует учитывать, что в острой стадии болезни с фекалиями чаще выделяются только большие вегетативные формы, а в периоде выздоровления — просветные формы и цисты.

При подозрении на амебный абсцесс микроскопируют содержимое, полученное во время операции или пункции. Амебы при этом чаще обнаруживаются в материале, взятом на границе здоровой и пораженной тканей, на внутренней поверхности капсулы абсцесса, чем непосредственно в гное. Предшествовавшая антибиотико- или химиотерапия могут обусловить отрицательный результат такого исследования.

Разработаны методы серологической диагностики амебиаза (РГА, РИФ, РЭМА). В некоторых случаях в целях диагностики амебиаза заражают лабораторных животных исследуемым материалом.

Из современных методов иследования используется выявление антигенов дизентерийных амеб в фекалиях и другом материале с помощью моноклональных антител; определение паразитарной ДНК методом ПЦР.

Для обнаружения внекишечного амёбиаза используют УЗИ, радионуклидные исследования, рентгенодиагностика, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Дифференциальная диагностика амебиаза. Дифференциальный диагноз кишечного амебиаза проводится с другими протозойными инфекциями (балантидиазом), бактериальной дизентерией, неспецифическим язвенным колитом, раком кишечника, а при амебном абсцессе печени — с гнойными ангиохолитами, раком желчных путей, иногда — с висцеральным лейшманиозом. При абсцессах в легких следует иметь в виду туберкулез, абсцедирующие пневмонии другой этиологии.

Дифференциальный диагноз с бактериальной дизентерией. В отличие от кишечного амебиаза, бактериальная дизентерия характеризуется коротким инкубационным периодом, острым началом, высокой температурой, частым кровянистым стулом и общей интоксикацией.

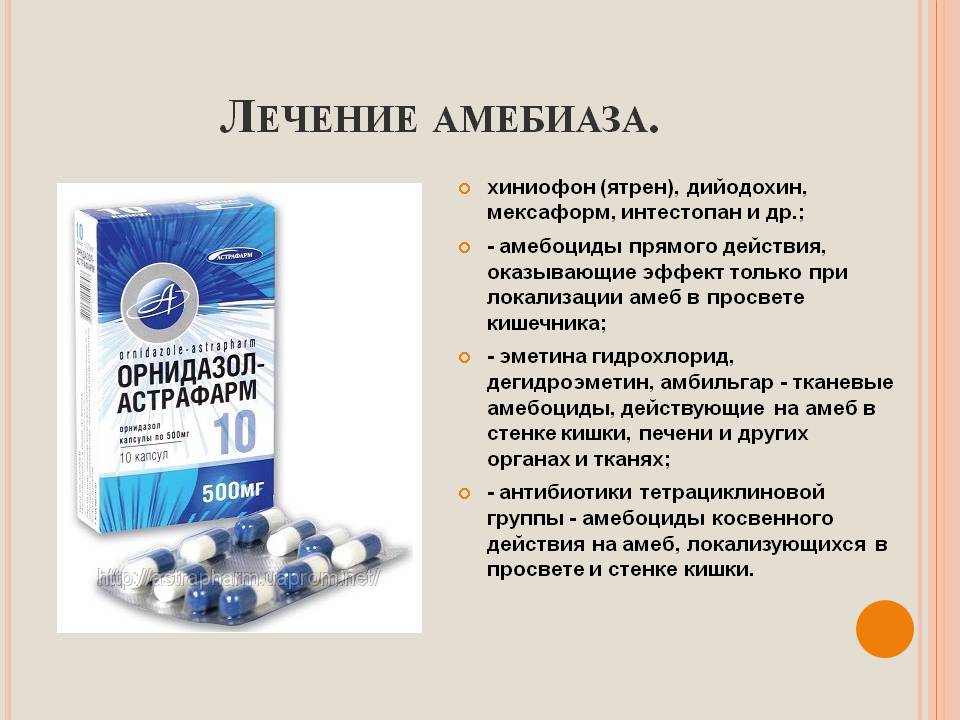

Лечение амебиаза. Для специфической терапии амебиаза предложено большое количество эффективных препаратов. Все они разделены на 3 группы.

Группа I — препараты прямого контактного действия, оказывающие губительное действие на просветные формы возбудителей. Применяются для санации носителей амеб и терапии хронического кишечного амебиаза в стадии ремиссии. Относятся хиниофон (ятрен), дийодохин, этофамид.

Ятрен назначают по 0,5 г 3 раза в день в течение 10 дней. В случае необходимости после 10-дневного перерыва проводят еще один курс лечения в течение 10 дней в тех же дозах. Одновременно можно применять клизмы с ятреном (по 1—2 г препарата на стакан теплой воды).

Дийодохин также применяется в течение 10 дней по 0,25—0,3 г 3—4 раза в день.

Этофамид (Китнос®) Для приема внутрь разовая доза для взрослых составляет 600 мг, для детей - 10 мг/кг, частота приема - 2 раза/сут, длительность лечения - 5-7 дней.

Группа II — препараты, действующие на амеб в слизистой оболочке (тканевые амебоциды). Эффективны против тканевых и просветных форм амеб. Используются в терапии острого кишечного и иногда внекишечного амебиаза.

Эмитина гидрохлорид применяется в суточной дозе 1 мг/кг внутримышечно или подкожно.

Дигидроэметин назначают внутримышечно, подкожно или внутрь по 1,5 мг/кг в сутки (максимальная суточная доза — 90 мг). Препарат менее токсичен, быстро выводится из организма с мочой. При кишечном амебиазе эметин и дигидроэмитин применяют в течение 5 дней; при амебном абсцессе печени курс увеличивается вдвое до 10 дней.

Амбильгар превосходит по амебоцидному эффекту эметин и дигидроэметин. Применяется перорально, по 25 мг/кг в сутки (но не более 1,5 г в сутки) в течение 7—10 дней.

Хлорохин ( Делагил, Хингамин ) — амебоцидное и противомалярийное средство. Активен в отношении тканевых форм дизентерийной амебы. При внекишечном амебиазе взрослым препарат назначают по 1 г/ сут в 2 приема в течение 2 сут, затем — 500 мг/сут в 1 прием в течение 2-3 нед. Хлорохин рекомендуют принимать в комбинации с препаратами, действующими на кишечную форму амеб. Применяется для лечения больных с амебными абсцессами печени, так как быстро всасывается из кишечника и концентрируется в печени в неизмененном виде.

Группа III — препараты универсального действия, которые с успехом применяются при всех формах амебиаза.

Метронидазол (Трихопол®, Флагил®) применяется по 0,4—0,8 г 3 раза в день в течение 5—8 дней. ( Группа нитроимидазолы)

Тинидазол (Тиниба®, Фасижин®) назначают в дозе 2 г в сутки в течение 3 дней.

Орнидазол (Тиберал ) При амебной дизентерии курс лечения составляет 3 дня. Для взрослых и детей с весом более 35 кг суточная доза Тиберала составляет 3 таблетки, которые нужно выпить одномоментно, вечером. Для лиц с массой тела более 60 кг суточная доза увеличивается до 4-х таблеток.

Секнидазол- до 12 лет - 30 мг/кг/сутки (макс. 2 г) в 1 прием в течение 3 дней;

старше 12 лет - 2 г/сутки в 1 прием в течение 3 дней

Фурамид( Энтамизол) Препарат применяется внутрь в виде пролекарства - дилоксанида фуроата. Диоксанид является лекарством выбора при хроническом кишечном амебиазе, когда присутствуют только цисты. Применяют в сочетании с метронидазолом. Курс лечения — 10 дней, препарат принимают по 0,5 г каждые 8 часов.

Антибиотики широкого спектра действия используют как вспомогательные средства с целью изменения микробного биоценоза в кишечнике.

Препараты, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника: пребиотики, пробиотики, симбиотики, возможен комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП).

Ферментные препараты (дигестал, панзинорм) для купирования колитического синдрома.

Необходима патогенетическая и симптоматическая терапия в широком объеме.

Приложение:

Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 452; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!