Геолого-физическая характеристика объектов

Министерство образования и науки РФ и РТ

Альметьевский государственный нефтяной институт

Кафедра «Разработка и эксплуатации

нефтяных и газовых месторождений»

Отчет

Студента АбунагимоваРустама Ринатовича группы 68-15 ВТ

Факультет нефти и газа специальности 13503.65

По учебной практике, проходившей в ОАО «Башнефть»

НГДУ «Октябрьскнефть»

(предприятие, НГДУ)

Место прохождение практики ОАО «Башнефть»

НГДУ «Октябрьскнефть»

Начало практики 21 июня 2010г. окончание практики 9июля 2010г.

Руководитель практики

от кафедры РиЭНГМ Чекмаева Р.Р.

(должность, Ф.И.О)

Г.

Альметьевск

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

Производственная и организационная структура НГДУ. 4

Геолого-физическая характеристика объектов. 8

Бурение скважин. 13

|

|

|

Разработка нефтяных месторождений. 15

Система ППД. 19

Эксплуатация нефтяных и нагнетательных скважин. 22

Исследование скважин. 25

Методы увеличения производительности скважин. 26

Текущий и капитальный ремонт скважин. 30

Сбор и подготовка нефти, газа и воды. 33

Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 36

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 39

ВВЕДЕНИЕ

Данная практика была пройдена мной в НГДУ "Октябрьскнефть". В ходе практике я ознакомился со способами добычи нефти, методами увеличения нефтеотдачи пласта, системой поддержания пластового давления, а также системой сбора скважиной продукции в условиях данного НГДУ.

НГДУ "Октябрьскнефть" - нефтегазодобывающее предприятие. Основу деятельности НГДУ составляет добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, их транспортировка различными видами транспорта, в отдельных случаях переработка и реализация.

|

|

|

НГДУ «Октябрьскнефть» является крупным подразделением ОАО «Башнефть». Из-за высокой степени разведанности (более 82%) территории Башкортостана компания продолжает выполнение геологоразведочных работ, как на территории Республики, так и в других регионах. В 2009 году выполнен годовой план проходки в поисковом бурении более 10 тыс.м., закончено строительством 10 скважин, в 6 скважинах получены промышленные притоки нефти (эффективность 60%), открыто 2 новых нефтяных месторождения, прирост извлекаемый запасов промышленных категорий составил 1,3 млн.т. Компания проводит сейсморазведочные работы, глубокое поисковое бурение, геохимические исследования и тематические работы в области геологоразведочных работ. Добыча нефти будет увеличиваться за счет разрабатываемых компанией месторождений, таких как Арланское, Сергеевское, Югомашевское и других месторождений. Рост добычи нефти предполагается за счет увеличения объема геолого-технических мероприятий: бурения новых скважин, оптимизации отборов жидкости, перевода скважин на другие объекты, выполнения гидроразрыва пластов, создания новых очагов заводнения, сокращения бездействующего фонда скважин и расширения применения зарекомендованных высокоэффективных методов увеличения нефтеотдачи.

|

|

|

НГДУ "Октябрьскнефть" - это около двух десятков цехов и подразделений основного и вспомогательного производства и сферы социального обслуживания. Управление имеет: свой учебно-курсовой комбинат, Дом техники, подсобное тепличное хозяйство, базу отдыха, стоматологический и фельдшерский пункты, и т. д.

В последнее время нефтяники много занимаются вопросами экологии: восстанавливаются засоленные родники, очищаются реки, рекультивируются замазученные земли.

На практике часто выезжали на обходы скважин, в ходе которых мной были освоены действия оператора по добычи нефти и газа непосредственно в рабочих условиях. Не мало важным аспектом при прохождении практики явилось закрепление ранее изученных теоретических знаний практически.

Производственная и организационная структура НГДУ

НГДУ «Октябрьскнефть» находится в р. п. Серафимовском Туймазинского района, республики Башкортостан. Выпускаемая продукция, по основной деятельности предприятия, представляет собой товарную нефть.

|

|

|

По типу структуры управления НГДУ «Октябрьскнефть» относится к линейно функциональной структуре управления, имеющей незначительные недостатки и, в общем, являющейся оптимальной для этого предприятия. На 2009 год численность данного предприятия составляла около 1750 человек.

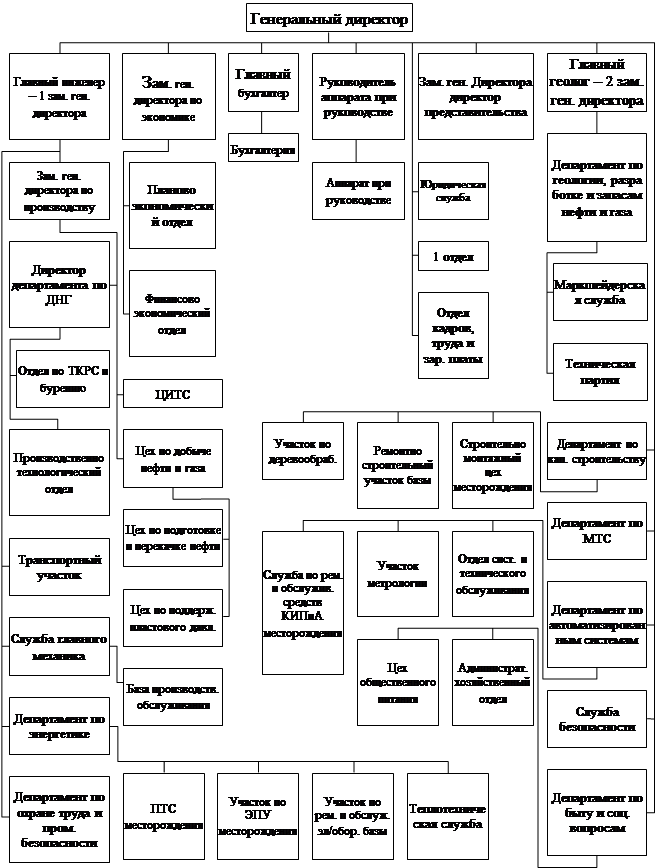

НГДУ «Октябрьскнефть» представляет собой сложную систему структур и подразделений, обеспечивающих бесперебойную добычу нефти. Схема структуры НГДУ « Октябрьскнефть» представлена на рисунке 1.

Руководством занимается начальник НГДУ, которому подчиняются все службы, отделы и цеха. Он руководит всей деятельностью предприятия на основе единаличия. Права и обязанности каждого отдела заместителя начальника, а так же работников аппарата отделяются специальными положениями.

Первый заместитель начальника главный инженер, он осуществляет производственно техническое руководство коллективом, наравне с директором несет полную ответственность за эффективность работы предприятия.

В ведении главного инженера находятся:

1) Производственно технический отдел (ПТО), главной задачей которого является определение рациональной техники и технологии добычи нефти и газа, внедрение новой техники и передовой технологии.

2) Служба главного механика (СГМ) осуществляет руководство механоремонтной службой НГДУ.

3) Служба главного энергетика (СГЗ) занимается организацией надежной и безопасной эксплуатации и теплоэнергетических установок, внедрением новых, более надежных, экономичных электроприводов и схем электроснабжения.

4) Отдел промышленной безопасности и охраны труда (ОПБ и ТБ) главная задача которого является организация работ по созданию безопасных условий труда.

Геологический отдел подчиняется главному геологу. Отдел занимается детальным изучением месторождения, осуществляет учет движения запасов нефти и газа, доразведку отдельных площадей, внедрение технологических схем и проектов разработки, изыскание путей интенсификации разработки.

Рисунок 1 Организационная структура НГДУ « Октябрьскнефть»

Планово экономический отдел (ПЭО) подчиняется главному экономисту НГДУ. Главной задачей отдела является организация работы управления, анализ работы предприятия, выявление путей повышения эффективности производства. Отдел труда и заработной платы (ОТ и ЗП) занимается совершенствованием организации труда и управлением производством, внедрением прогрессивных форм и систем зарплаты, материального стимулирования в целях дальнейшего роста производительности труда.

Служба материально технического обеспечения и комплектации оборудованием (СМТО и КО) подчиняется заместителю начальника НГДУ по общим вопросам. Главная задача обеспечение подразделений НГДУ всеми видами материалов и ресурсов.

Заместителем начальника по экономическим вопросам выступает главный экономист, координирующий и контролирующий деятельность всех экономических служб и отделов.

Отдел автоматизированной системы управления (ОАСУ), предназначен для автоматизированного управления. Он взаимодействует с системами управления предприятия, обслуживаемые кустовыми вычислительными, и информационно вычислительными центрами (КВЦ и КИВЦ).

Производство в НГДУ подразделяется на основное и вспомогательное. К основному производству относятся цеха, которые непосредственно участвуют в производстве основной продукции.

К ним относятся ЦДНГ 1, 2, 3, 4; ЦППД; ЦППН. Эти цеха выполняют следующие функции: продвижение нефти и газа к забою путем использования пластовой энергии; подъем нефти на дневную поверхность, сбор, контроль, измерение объема продукции комплексная подготовка нефти с целью придания ей товарного качества.

К структуре вспомогательного производства относят те подразделения предприятия, которые обеспечивают бесперебойную работу цехов основного производства. К деятельности вспомогательного производства относят: ремонт оборудования, скважин, устройств и механизмов; обеспечение производственных объектов электроэнергией, водой и другими необходимыми материалами; оказание информационных услуг цехам основного производства. Все эти задачи выполняют цеха входящие в структуру НГДУ: ЦАПП; ЦАЗ; ЦНИПР; ЦПКРС; ПРЦЭО; транспортный цех.

ЦППН цех подготовки и перекачки нефти прием от Нефтепромысла добываемой трехфазной жидкости (нефть, газ, вода), подготовка (разделение на фазы), учет нефти и воды, сдача нефти нефтепроводному управлению, а пластовой воды в цех ППД, для использования в системе поддержания пластового давления.

Цех поддержания пластового давления (ППД) закачка воды в продуктивные пласты.

Цех подземного и капитального ремонта скважин (участок ПРС) проведение текущего ремонта скважин, выполнение геолого технических мероприятий по воздействию на призабойную зону пласта.

Участок капитального ремонта скважин (ЦКРС) - проведение капитального ремонта скважин, выполнение геолого технических мероприятий, направленных на интенсификацию добычи нефти, увеличению нефтеотдачи пластов, увеличение приемистости нагнетательных скважин.

Прокатно ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения (ПРЦЭ и Э)- обеспечение электроснабжения объектов НГДУ, выполнение планово предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, аппаратуры и электрических сетей.

Цех автоматизации производства и пароснабжения (ЦАПП)- снабжает технической водой и тепловой энергией (паром) подразделений НГДУ и сторонних потребителей.

Строительно монтажный цех (СМЦ) - обустройство разведочных, эксплуатационных и вводимых из консервации и бездействия скважин, капитальный ремонт объектов нефтедобычи и объектов соцкультбыта, обслуживание и планово предупредительный ремонт контрольно- измерительных приборов, средств автоматики и телемеханизации на объектах НГДУ.

Цех нефтепромысловых исследований и производственных работ (ЦНИПР) - выполнение гидродинамических исследований скважин и пластов, обследование водоемов пресной воды, определение загрязненности воздуха в зоне деятельности НГДУ, лабораторные исследования добываемой жидкости, определение качества подготовленной и сточной воды на УППН, анализ физико химических свойств нефтяного газа.

Цех антикоррозионных покрытий и капитального ремонта трубопроводов и сооружений (ЦАП и КРТС). Функции цеха: внутренняя очистка резервуаров, капитальный ремонт резервуаров и теплообменников, антикоррозионное покрытие резервуаров и емкостей, демонтаж оборудования и сооружений, прокладка трубопроводов на ГПМТ (гибких полимерно металлических труб), контроль за состоянием сварных швов , и замер толщины стенок трубопроводов, резервуаров, отборников и емкостей (дефектоскопия), ремонт насосно компрессорных труб доставка их бригадам ПРС и КРС.

Цех гибких полимерно металлических труб (ЦГПМТ) - производство гибких полимерно металлических труб для систем сбора нефти и поддержания пластового давления, для транспортировки высоко обводненной нефти и высоко агрессивных сточных вод, выпуск товаров народного потребления.

Рассмотренная структура НГДУ«Октябрьскнефть» позволяет предприятию решать все задачи поставленные перед ним , эффективно использовать материальные и трудовые ресурсы, следовательно, целесообразно распоряжаться своими производственными возможностями.

Геолого-физическая характеристика объектов

Серафимовское нефтяное месторождение расположено в северо западной части Башкортостана, на территории Туймазинского района. Непосредственно к северо западу от него находится крупное Туймазинское месторождение нефти, а к югу Троицкое и Стахановское.

В пределах месторождения находятся р.п. Серафимовский, который был основан 31 декабря 1952 г. В нем проживает основная масса рабочих, ведущих обустройство и эксплуатацию данного месторождения. По территории месторождения проходят асфальтированные и шоссейные дороги, соединяющие нефтепромысловые объекты с городами Октябрьским и Белебеем, с железнодорожными станциями Туймазы, Уруссу, Кандры.

Разработку месторождения осуществляет ООО “НГДУ Октябрьскнефть”, расположенное в р.п. Серафимовский, а бурение скважин производит «БурКан». Продукция нефтяных скважин после первичной подготовки из нефтесборного парка через перекачиваемую станцию Субханкулово откачивается по нефтепроводу на нефтеперерабатывающие заводы г. Уфы. Попутный газ потребляет Туймазинский газоперерабатывающий завод, частично используется на местные нужды и по газопроводу транспортируется в г. Уфу. Водоснабжение осуществляется от центрального водовода, питающего водой из подрусловых скважин р.Усень.

Климат района континентальный. Он характеризуется морозной зимой с температурой до 450С. в январе месяце и довольно жарким летом с температурой до + 350С в июле месяце. Среднегодовая температура +30С. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм. Осадки приходятся в основном на осеннее и зимнее время года.

Из полезных ископаемых, кроме нефти имеются известняки, глины, пески. Данные материалы используются местным населением для строительных и хозяйственных нужд. Кроме того, глина особого качества используется для приготовления глинистого раствора бурении скважин.

В орографическом отношении район месторождения представляет собой всхолмленное плато. Наиболее низкие отметки приурочены к долинам рек, составляют порядка +100м, наивысшие абсолютные отметки на водоразделах достигают + 350м. как правило, южные склоны водоразделов крутые и образуют мысообразные высоты, хорошо обнаженные, а северные склоны пологие, задернованные и чаще покрыты лесом.

Гидрографическая сеть района хорошо развита, но крупных рек нет. Основной водной артерией района является р. Ик. Притоками ее к югу от месторождения. являются речки Кидаш и Уязы Тамак. В пределах месторождения течет р. Бишинды, являющаяся левым притоком р. Усень, протекающей за пределами месторождения. На юге месторождения наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников.

В геологическом строении Серафимовского месторождения принимают участие докембрийские, бавлинские, девонские, каменно угольные, пермские, четвертичные, рифейские, и вендские отложения.

Серафимовское месторождение многопластовое. Основным продуктивным горизонтом является песчаный пласт Д I пашийского горизонта. Промышленно нефтеносны песчаные пласты: С- VI 1 , С- VI 2 , бобриковского горизонта, карбонная пачка кизеловского горизонта турнейского яруса, карбонатные пачки фаменского яруса, песчаный пласт D 3 кыновского горизонта, песчаный пласт Д II муллинского горизонта, песчаные пласты Д III и Д IV старооскальского горизонта.

Средняя глубина залегания бобриковского горизонта 1250 м, турнейского яруса 1320м, фаменского яруса 1560м, пласта Д I -1690м, пласта Д II - 1700м, пласта Д III - 1715 м, пласта Д IV - 1730 м.

В тектоническом отношении Серафимовская брахи антиклинальная структура расположена в юго восточной части Альметьевской вершины Татарского свода и вместе с Балтаевской структурой составляет Серафимовско Балтаевский вал. Общая длина вала достигает 100 км, а ширина от 26 км на западе и до 17км на востоке. В центральной и северо восточных частях Серафимовско Балтаевского вала располагается Серафимовское поднятие, оконтуренное в юго западной части стратоизогипсой минус 1560м, а в северо восточной минус 1570м. Размеры поднятия составляет 12Х4 км, и простирается с юго запада на северо восток.

Следует отметить, что своды структур в карбоне и перми на Леонидовском и Серафимовском поднятиях совпадают с его положением в девонских отложениях.

По геофизическим данным, толща представлена в основном тремя типами пород: аргиллитами, алевролитами и песчаниками.

Основными на месторождении являются девонские отложении. Наиболее распространенным по площади и по мощности является пласт Д I . Его мощность достигает 19,6 м. Он представлен кварцевым и мелкозернистым песчаником.

Горизонт Д II относится к песчаникам муллиновского горизонта. Он представлен прослоями алевролитов и аргиллитов, но в основном преобладает мелкозернистый, кварцевый песчаник. Его мощность составляет от 19 - 33 метра.

Пласты горизонта Д III представлен плохо отсортированными мелкозернистыми, кварцевыми песчаниками. Их мощность очень мала и составляет от 1-3 метра. Залежи этого горизонта структурно литологически, мелкие по своим размерам.

Пласты горизонта Д IV - представлен мелкозернистым, в некоторых местах гравийным, кварцевым песчаником. Их мощность составляет 8 метров, а в некоторых местах 8 12 метров. В них установлено 10 залежей структурного типа.

Общая толщина коллекторов пачки Д составляет 28 - 35 м, а нефтенасыщенная толщина пластов составляет 25,4 м.

Основные характеристики горизонтов приведены в таблице1.

Таблица 1 Основные характеристики горизонтов

| Параметры | Объекты | |||

| Д I | Д II | Д III | Д IV | |

| Средняя глубина залегания, м | 1690 | 1700 | 1715 | 1730 |

| Средняя нефтенасыщенная толщина, м | 5,8 | 6,9 | 1,6 | 2,6 |

| Пористость , доли единиц | 0,192 | 0,192 | 0,164 | 0,171 |

| Проницаемость , мкм2 | 0,331 | 0,218 | 0,186 | 0,200 |

| Пластовая температура, 0С | 36 | 38 | 38 | 38 |

| Пластовое давление, МПа | 17,4 | 17,6 | 17,2 | 17,4 |

| Вязкость нефти в пласте, мПа*с | 2,43 | 1,76 | 1,75 | 1,45 |

| Плотность нефти в пласте, кг /см3 | 805 | 786 | 790 | 777 |

| Содержание серы в нефти, % | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |

| Содержание парафина в нефти, % | 4,6 | 5,2 | 4,9 | 4,9 |

| Давление насыщения нефти газом,МПа | 9,22 | 9,00 | 9,00 | 9,75 |

| Газосодержание , м3/т | 61,0 | 62,5 | 57,1 | 77,8 |

Пластовая нефть по турнейскому ярусу намного отличается от нефтей девонских залежей. Давление насыщения нефти газом равно 2,66МПа. В девонских залежах эта величина равна 9 9,75 МПа, что почти в три с лишним раза выше, чем в турнейском ярусе. Плотность нефти в пластовых условиях равна 886 кг/м.3. Более подробно свойства нефти приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 Физические свойства нефти

| Показатели | Д I | Д II | Д III | С1к s 1 |

| Температура пласта,С | 35 | 35 | 35 | 26 |

| Давление насыщения, МПа | 9,22 | 9 | 9,75 | 2,66 |

| Удельный объем нефти при давлении насыщения, г/см3 | 1,0082 | 1,0087 | 1,0084 | 1,0092 |

| Коэффициент сжимаемости, 10 4 ·0,1 1/МПа | 9,83 | 10,2 | 10,9 | 6,3 |

| Коэффициент температурного расширения, 10 4 1 0С | 8,27 | 8,7 | 8,75 | 8,0 |

| Плотность нефти, кг/м3 при давлении насыщения | 788 | 799 | 770 | 875 |

| Вязкость нефти, мПа·с при давлении насыщения | 2,15 | 1,59 | 1,32 | 1,4 |

| Усадка нефти от давления насыщения, % | 12,5 | 13 | 15,9 | 2,35 |

| Газосодержание , м3/т | 61 | 62,5 | 77,8 | 11,8 |

| Объемный коэффициент | 1,15 | 1,16 | 1,6 | 1,024 |

Таблица 3 Химический состав нефти

| Показатели | Д I | Д II | С1 к s1 |

| Содержание: | |||

| Парафина,% | 4,6 | 5,2 | 3,8 |

| Асфальтенов,% | 3,7 | 1,8 | 6,2 |

| Селикагелевых смол,% | 10,4 | 9,5 | 19,5 |

| Серы , % | 1,4 | 1,0 | 2,9 |

| Температура плавления парафина,С | 50 | 49 | 49 |

Свойства пластовой воды приведены в таблице 4.

Таблица 4 Свойства пластовой воды

| Показатели | Д I | Д II | Д III | С1 к s 1 |

| Плотность, кг/м3 | 1,193 | 1,192 | 1,191 | 1,1 |

| Содержание, % на 100 г С l | 49 ,98 | 50 | 50 | 49,58 |

| SO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,4 |

| HCO | 0 ,003 | 0,003 | 0,004 | 0,02 |

| Са + + | 13,2 | 13,5 | 14,1 | 5,5 |

| М g + | 4 | 4 ,1 | 4,2 | 3,2 |

| К+ Na + | 32 ,1 | 32,4 | 31,7 | 41,3 |

Состав газа приведен в таблице 5.

Таблица 5 Свойства газа

| Компонент | Доля компонента | |||||

| D шт = 9,5 мм Молярная масса | D шт= 17.2 мм Молярная масса | D шт = 21 мм Молярная масса | ||||

| С H4 | 69,70 | 55,31 | 70,83 | 56,49 | 22,06 | 30,33 |

| C2 H6 | 8,06 | 12 | 8,38 | 12,53 | 7,56 | 11,28 |

| C3 H8 | 1,44 | 3,13 | 1,52 | 3,33 | 1,37 | 2,97 |

| C4 H10 | 0,1 | 0,29 | 0,11 | 0,32 | 0,11 | 0,3 |

| C5 H12 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |

| C6 H12 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,07 |

| C7 H16 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N2 | 20,39 | 28,32 | 18,83 | 26,28 | 22,06 | 30,33 |

| Плотность, кг/м3 | 838,2 | 833,9 | 846,5 | |||

Бурение скважин.

Нефтяное или газовое месторождение разбуривается по проекту разработки или разведки. Геологический отдел конторы бурения скважин, руководствуясь проектом отбивают на местности топографом точки, которые будут являться скважинами данного месторождения.

Чтобы технологически грамотно осуществлять процесс бурения, необходимо знать основные физико-механические свойства горных пород, влияющих на процесс бурения ( упругие и пластические свойства, прочность, твердость, и абразивную способность). Это достигается путем бурения разведочных скважин, из которых получают разрез горных пород ( керн). Образцы керна и шлама поступают в геологический отдел, который производит их полное обследование.

Технология бурения скважин это комплекс последовательно выполняемых операций, направленных на достижение определенной цели. Понятно, что осуществить любую технологическую операцию можно только с применением необходимого оборудования. Рассмотрим последовательность выполнения операций при строительстве скважины. Под строительством скважины понимают весь цикл сооружения скважины от начала всех подготовительных операций до демонтажа оборудования.

Подготовительные работы включают в себя планировку площади, установку фундаментов под буровую вышку и другое оборудование, прокладку технологических коммуникаций, электрических и телефонных линий. Объем подготовительных работ определяется рельефом, климатической и географической зоной, экологической обстановкой.

Монтаж размещение на подготовительной площадке оборудования буровой установки и его обвязка. В настоящее время в нефтяной промышленности широко практикуется блочный монтаж строительство крупными блоками, собранными на заводах и доставленными к месту монтажа. Это упрощает и ускоряет монтаж. Монтаж каждого узла заканчивается опробованием его в рабочем режиме.

Бурение скважины постепенное углубление в толщу земной поверхности до нефтяного пласта с укреплением стенок скважин. Бурение скважины начинается с закладки шурфа глубиной 2..4 м, в который опускают долото, привинченное к квадрату, подвешенному на талевой системе вышки. Бурение начинают, сообщая вращательное движение квадрату, а, следовательно, и долоту с помощью ротора. По мере углубления в породу, долото вместе с квадратом опускается с помощью лебедки. Выбуренная порода выносится промывочной жидкостью, подаваемой насосом к долоту через вертлюг и полый квадрат.

После того как произойдет углубление скважины на длину квадрата, его поднимают из скважины и между ним и долотом устанавливают бурильную трубу.

В процессе углубления возможно разрушение стенок скважин, поэтому их необходимо через определенные интервалы укреплять (обсаживать). Это делают с помощью специально спускаемых обсадных труб, а конструкция скважины приобретает ступенчатый вид. Вверху бурение ведется долотом большого диаметра, затем меньше и т.д.

Количество ступеней определяется глубиной скважины и характеристикой пород. Под конструкцией скважины понимают систему обсадных труб различного диаметра, спускаемых в скважину на различную глубину. Для разных районов конструкции нефтяных скважин различны и определяются следующими требованиями:

- противодействие силам горного давления, стремящимся разрушить скважину;

- сохранение заданного диаметра ствола на всей его протяженности;

- изоляция встречающихся в разрезе скважины горизонтов, содержащих разнородные по химическому составу агенты и исключение их смешивания;

- возможность спуска и эксплуатации различного оборудования;

- возможность длительного контакта с химически агрессивными средами и противодействие высоким давлениям и температурам.

На месторождениях сооружаются газовые, нагнетательные, пьезометрические скважины, конструкции которых аналогичны нефтяной.

Отдельные элементы конструкции скважины имеют следующее назначение:

1 Направление предотвращает размыв верхних рыхлых пород буровым раствором призабуривании скважины.

2 Кондуктор обеспечивает изоляцию водоносных горизонтов, используемых для питьевого; водоснабжения.

3 Промежуточная колонна спускается для изоляции зон поглощения, перекрытия продуктивных горизонтов с аномальными давлениями.

4 Эксплуатационная колонна обеспечивает изоляцию всех, пластов, встречающихся в разрезе месторождения, спуск оборудования и эксплуатацию скважины.

В зависимости от числа обсадных колонн конструкция скважины может быть одноколонной, двухколонной и т.д.

Забой скважины, ее фильтр, является основным элементом колонны, так как непосредственно обеспечивает связь с нефтяным пластом, дренирование пластовой жидкости в заданных пределах, воздействие на пласт с целью интенсификации и регулирования его работы.

Конструкции забоев определяются характеристикой породы. Так в механически устойчивых породах (песчаниках) может выполняться открытый забой. Он обеспечивает полную связь с пластом и принимается за эталон, а показатель эффективности связи коэффициент гидродинамического совершенства, принимается за единицу. Недостатком такой конструкции является невозможность избирательного вскрытия отдельных пропластков, если они есть, поэтому открытые забои получили ограниченное применение.

Известны конструкции забоев с отдельно спускаемыми, заранее изготовленными фильтрами в полностью вскрытый не обсаженный пласт. Кольцевое пространство между низом обсадной колонны и верхней частью фильтра герметизируется. Отверстия в фильтре выполняются круглыми или щелевидными ширина 0,8...1,5 мм, длина 50...80 мм. Иногда спускаются фильтры в виде двух труб, полость между которыми заполнена отсортированным гравием. Такие фильтры можно менять по мере их загрязнения.

Наибольшее применение получили фильтры, образованные в перекрывшей нефтяной пласт и зацементированной эксплуатационной колонне. Они упрощают технологию вскрытия, позволяют надежно изолировать отдельные пропластки и воздействовать на них, но эти фильтры имеют и ряд недостатков.

4 4 Разработка нефтяных месторождений.

Под разработкой нефтяного месторождения понимается осуществление процесса перемещения жидкости (нефти, воды) и газа в пластах к эксплуатационным скважинам. Управление процессом движения жидкости и газа достигается размещением на месторождении нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, количеством и порядком ввода их в эксплуатацию, режимом работы скважин и балансом пластовой энергии. Принятая для конкретной залежи система разработки предопределяет технико экономические показатели — дебита нефти, изменение его во времени, коэффициент нефтеотдачи, капитальные вложения, себестоимость и т. д. Перед разбуриванием залежи проводят проектирование системы разработки. В проекте разработки на основании данных разведки и пробной эксплуатации устанавливают условия, при которых будет протекать эксплуатация залежи, т. е. её геологическое строение, коллекторские свойства пород (пористость, проницаемость, степень неоднородности), физические свойства жидкости и газов, насыщающих пласт (вязкость, плотность, растворимость газов ), насыщенность пород нефти водой и газом, пластовые давления, температура и т. д. Базируясь на этих данных, при помощи гидродинамических расчётов устанавливают технические показатели эксплуатации залежи для различных вариантов системы разработки и производят экономическую оценку вариантов системы. В результате технико экономического сравнения выбирают оптимальную систему разработки.

Извлечение нефти из скважин производится либо за счёт естественного фонтанирования под действием пластовой энергии, либо путём использования одного из нескольких механизированных способов подъёма жидкости. Обычно в начальной стадии разработки месторождений преобладает фонтанная добыча, а по мере ослабления фонтанирования скважину переводят на механизированный способ добычи. К механизированным способам относятся: газлифтный и глубиннонасосный (с помощью штанговых, погружных электроцентробежных и винтовых насосов).

Разработка нефтяных месторождений — интенсивно развивающаяся область науки. Дальнейшее ее развитие будет связано с применением новых технологий извлечения нефти из недр, новых методов распознавания характера протекания внутрипластовых процессов, управлением разработкой месторождений, использованием совершенных методов планирования разведки и разработки месторождений с учетом данных смежных отраслей народного хозяйства, применением автоматизированных систем управления процессами извлечения полезных ископаемых из недр, развитием методов детального учета строения пластов и характера протекающих в них процессов на основе детерминированных моделей.

Разработка нефтяных месторождений связана с существенным вмешательством человека в природу и поэтому требует безусловного соблюдения установленных норм по охране недр и окружающей среды.

Бурение скважины заканчивается вскрытием нефтяного пласта, т.е. сообщением нефтяного пласта со скважиной. Этот этап является весьма ответственным по следующим причинам. Нефтегазовая смесь в пласте находится под большим давлением, величина которого может быть заранее неизвестной. При давлении, превышающем давление столба жидкости, заполняющей скважину, может произойти выброс жидкости из ствола скважины и возникнет открытое фонтанирование;попадание промывочной жидкости (в большинстве случаев это глинистый раствор) в нефтяной пласт забивает его каналы, ухудшая приток нефти в скважину.

Избежать фонтанных выбросов можно, предусмотрев установку на устье специальных устройств, перекрывающих ствол скважины превенторов, или, применив промывочную жидкость высокой плотности.

Предотвращение проникновения раствора в нефтяной пласт добиваются путем введения в раствор различных: компонентов, по свойствам близким к пластовой жидкости, например, эмульсий на нефтяной основе.

Поскольку после вскрытия нефтяного пласта бурением в скважину спускают обсадную колонну и цементируют ее, тем самым перекрывая и нефтяной пласт, возникает необходимость в повторном вскрытии пласта. Этого достигают посредством прострела колонны в интервале пласта специальными перфораторами, имеющими заряды на пороховой основе. Они спускаются в скважину на кабель канате геофизической службой.

В настоящее время освоены и применяют несколько методов перфорации скважин.

Пулевая перфорация скважин заключается. в спуске в скважину на кабель канате специальных устройств перфораторов, в корпус которых встроены пороховые заряды с пулями. Получая электрический импульс с поверхности, заряды взрываются, сообщая пулям высокую скорость и большую пробивную силу. Она вызывает разрушение металла колонны и цементного кольца. Количество отверстий в колонне и их расположение по толщине пласта заранее рассчитывается, поэтому иногда спускают гирлянду перфораторов. Давление горящих газов в стволе каморе может достигать 0.6...0.8 тыс. МПа, что обеспечивает получение перфорационных отверстий диаметром до 20 мм и длиной 145...350 мм.Пули изготавливаются из легированной стали и для уменьшения трения при движении по каморе покрываются медью или свинцом.

Торпедная перфорация по принципу осуществления аналогична пулевой, только увеличен вес заряда. с 4...5 г. до 27 г. и в перфораторе применены горизонтальные стволы. Диаметр отверстий 22 мм, глубина 100...160 мм, на 1 м толщины пласта выполняется до четырех отверстий.

Кумулятивная перфорация образование отверстий за счет направленного движения струи раскаленных вырывающихся из перфоратора со скоростью 6...8 км/с с давлением 0,15...0,3 млн.МПа. При этом образуется канал глубиной до 350 мм и диаметром 8...14 мм. Максимальная толщина пласта, вскрываемая кумулятивным перфоратором за спуск до 30 м, торпедным до 1 м, пулевым до 2,5 м. Количество порохового заряда до 50 г.

Гидропескоструйная перфорация образование отверстий в колонне за счет абразивного воздействия песчано жидкостной смеси, вырывающейся со скоростью до 300 м/с из калиброванных сопел с давлением 15...30 МПа.

Разработанный во ВНИИ и освоенный серийно под шифром АП 6М, пескоструйный аппарат хорошо зарекомендовал себя: глубина получаемых им каналов грушевидной формы может достигать 1,5 м.

Сверлящий перфоратор устройство для образования фильтра посредством сверления отверстий. Для этой цели применяют разработанный во ВНИИГИСе (г.Октябрьский) сверлящий керноотборник, электропривод которого связан с алмазным сверлом. Максимальное радиальное составляет 60 мм, что обеспечивает по результатам практики прохождения обсадной колонны, вход в пласт на глубину не более 20 мм. Перфорация получила название «щадящей», так как исключает повреждение колонны и цементного кольца, которые неминуемы при взрывных методах. Сверлящая перфорация обладает высокой точностью образования фильтра в требуемом интервале.

Освоением нефтяных скважин называется комплекс работ, проводимых после бурения, с целью вызова притока нефти из пласта в скважину. Дело в том, что в процессе вскрытия, как говорилось ранее, возможно попадание в пласт бурового раствора, воды, что засоряет поры пласта, оттесняет от скважины нефть. Поэтому не всегда возможен самопроизвольный приток нефти в скважину. В таких случаях прибегают к искусственному вызову притока, заключающемуся в проведении специальных работ.

Такой метод широко применяется и основан на известном факте: столб жидкости, имеющей большую плотность, оказывает на пласт большее противодавление. Стремление снизить противодавление за счет вытеснения из ствола скважины, например, глинистого раствора плотностью Qг = 2000 кг/куб.м пресной водой плотностью Qb = 1000 кг/куб.м ведет к уменьшению противодавления на пласт вдвое. Способ прост, экономичен и эффективен при слабой засоренности пласта.

Если замещение раствора водой не приносит результатов, прибегают к дальнейшему уменьшению плотности: в ствол подают сжатый компрессором воздух. При этом удается оттеснить столб жидкости до башмака насосно компрессорных труб, уменьшив таким образом противодавление на пласт до значительных величин.

В некоторых случаях может оказаться эффективным метод периодической подачи воздуха компрессором и жидкости насосным агрегатом, создавая последовательные воздушные порции. Количество таких порций газа может быть несколько, и они, расширяясь, выбрасывают жидкость из ствола.

С целью повышения эффективности вытеснения по длине колонны насосно компрессорных труб устанавливают пусковые клапана отверстия, через которые сжатый воздух поступает внутрь НКТ сразу же при входе в скважину и начинает «работать» т.е. поднимать жидкость и в затрубном пространстве, и в НКТ.

Также применяют спуске НКТ специального поршня сваба, снабженного обратным клапаном . Перемещаясь вниз, поршень пропускает через себя жидкость, при подъеме вверх – клапан закрывается, и весь столб жидкости, оказавшийся над ним, вынужден подниматься вместе с поршнем, а затем и выбрасываться из скважины. Поскольку столб поднимаемой жидкости может быть большим (до 1000 м), снижение давления на пласт может оказаться значительным. Так, если скважина до устья заполнена жидкостью, а сваб может быть спущен на глубину 1000 м, то уменьшение давления произойдет на величину уменьшения столба жидкости в затрубном пространстве, откуда часть жидкости перетечет из НКТ. Процесс свабирования может быть повторен многократно, что позволяет снизить давление на пласт на очень большую величину.

Система ППД

Естественные режимы залегания залежей нефти недолговечны. Процесс снижения пластового давления ускоряется по мере наращивания отборов жидкостей из пласта. И тогда, даже при хорошей связи залежей нефти с контуром питания, его активным воздействием на залежь, неминуемо начинается истощение пластовой энергии. Это сопровождается повсеместным снижением динамических уровней жидкости в скважинах и следовательно, уменьшением отборов.

При организации поддержания пластового давления (ППД) наиболее сложным из теоретических вопросов и до сих пор решенных не полностью, являются достижение максимального вытеснения нефти из пласта при эффективном контроле и регулировании процесса.

При этом следует иметь ввиду, что вода и нефть отличаются своими физико химическими характеристиками: плотностью, вязкостью, коэффициентом поверхностного натяжения, смачиваемостью. Чем больше различие между показателями, тем сложнее идет процесс вытеснения. Механизм вытеснения нефти из пористой среды нельзя представлять простым поршневым вытеснением. Здесь имеет место и смешение агентов, и разрыв струи нефти, и образование отдельных, чередующихся потоков нефти и воды, и фильтрация по капиллярам и трещинам, и образование застойных и тупиковых зон.

Коэффициент нефтеотдачи месторождения, к максимальной величине которого должен стремиться технолог, зависит от всех вышеназванных факторов. Накопленные к сегодняшнему дню материалы позволяют оценить влияние каждого из них.

Значительное место в эффективности процесса ППД занимает размещение скважин на месторождении. Они определяют картину заводнения, которое подразделяется на несколько видов.

Законтурное заводнение предполагает закачку воды в нагнетательные скважины, расположенные за внешним контуром нефтеносности. По мере удаления контура нефтеносности от нагнетательных скважин и обводнения первого ряда эксплуатационных скважин , фронт нагнетания переносится.

Критерием нормального ведения процесса является величина пластового давления в зоне отбора, которая должна иметь тенденцию к росту или стабилизации.

Законтурное заводнение эффективно при наличии следующих факторов:

5 - небольшие размеры залежи (отношение площади залежи к периметру контура нефтеносности 1,5…1,75 км);

6 - пласт однородной с хорошими коллекторскими свойствами по толщине и по площади;

7 - нагнетательные скважины отстоят от контура нефтеносности на расстоянии 300…800 м, что обеспечит более равномерное продвижение фронта воды и предотвратит образование языков обводнения;

8 существует хорошая гидродинамическая связь между зоной отбора и зоной нагнетания.

К недостаткам законтурного заводнения можно отнести:

1 большие потери закачиваемой воды из за ее утечек в сторону, противоположную области нагнетания, что приводит к дополнительным затратам энергии;

2 удаленность линии нагнетания от зоны отбора, что требует значительных затрат энергии на преодоление потерь;

3 замедленная реакция фронта отбора на изменение условий на линии нагнетания;

4 необходимость сооружений большого количества нагнетательных скважин; удаленность нагнетательных скважин от основных объектов закачки, возрастающая в процессе разработки, увеличивает стоимость системы.

Внутриконтурное заводнение предполагает закачку воды непосредственно в нефтяную зону, организацию одного или нескольких рядов нагнетательных скважин в центре месторождения и расчленения за счет этого залежи на отдельные участки, разрабатываемые самостоятельно. Разрезание может быть осуществлено на полосы, кольца и т.д. Экономичность данного метода заводнения очевидна: повышается коэффициент полезного действия системы за счет исключения оттока жидкости, приближения фронта нагнетания к фронту отбора.

Разновидностью внутриконтурного заводнения являются: площадное, очаговое, избирательное, блочное.

Площадное заводнение предусматривает размещение нагнетательных скважин на площади месторождения по одной из схем. Площадное заводнение организуют обычно на поздней стадии разработки месторождения, когда начинается интенсивное обводнение залежи и другие методы заводнения не достигают цели Нагнетательные скважины располагают по геометрической сетке: пяти , семи или девятиточечной. При этом на одну нагнетательную скважину приходится при пятиточечной системе одна эксплуатационная, при семиточечной – две, девятиточечной – три.

Очаговое заводнение схематично может быть представлено в виде одной или нескольких нагнетательных скважин, располагаемых в центре залежи и некоторого количества – эксплуатационных на периферии. Такой способ заводнения характерен для небольших по площади, локализованных залежей (линзы, застойные зоны).

Избирательное заводнение применяют для вытеснения нефти из отдельных, плохо дренируемых пластов, неоднородных по простиранию. Для его применения необходима информация о характеристике разреза, нарушениях и связях продуктивного пласта с другими. Такие данные можно иметь после некоторого времени разработки залежи, поэтому избирательное заводнение применяют на поздней стадии разработки.

Блочное заводнение состоит в разрезании залежи на отдельные части и оконтуривании каждой из них нагнетательными скважинами. Внутри каждого блока бурят добывающие скважины, число и порядок расположения которых определяют расчетами. Блочное заводнение позволяет вводить в разработку месторождение сразу, до его полного изучения и, таким образом, сократить время разработки. Это эффективно для больших месторождений.

К существующим недостаткам системы ППД путем закачки воды следует отнести:

1) прогрессирующие обводнение месторождения при большом не извлеченном количестве нефти;

2) невысокие отмывающие свойства закачиваемой в пласт воды;

3) большое количество осложнений, вызываемых возвращением в пласт добываемых вместе с нефтью пластовых вод, выражающихся в виде разрушений водоводов, засоления водоисточников питьевого водоснабжения, нарушения экологического равновесия.

Совершенствование ППД идет по следующим направлениям:

1) разработка новых технологических жидкостей или добавок к воде, улучшающих ее отмывающие свойства и обладающих меньшей агрессивностью по отношению к оборудованию и к природе;

2) разработка надежного контроля за движением жидкости в пласте;

3) разработка метода регулирования фильтрационных потоков в пласте и исключение образования тупиковых и не выработанных зон.

ППД проектируется в начала разработки большинства нефтяных месторождений.

В настоящее время для целей ППД используется несколько видов воды, которые определяются местными условиями. Это – пресная вода, добываемая из специальных артезианских или подрусловых скважин, вода рек или других открытых водоисточников, вода водоносных горизонтов, встречающихся в геологическом разрезе месторождения, пластовая вода, отделенная от нефти в результате ее подготовки.

Все эти воды отличны друг от друга физико химическими свойствами и, следовательно, эффективностью воздействия на пласт не только для повышения давления, но и повышения нефтеотдачи.

Пластовые воды в процессе отделения от нефти смешиваются с пресными, с деэмульгаторами, а также с технологической водой установок по подготовке нефти. Именно эта вода, получившая название сточной, закачивается в пласт. Характерной особенностью сточной воды является содержание нефтепродуктов (до 100 г/л), углеводородных газов до 110 л/куб.м., взвешенных частиц – до 100 мг/л.

Закачка в пласт такой воды не может проводиться без очистки до требуемых нормативов, которые устанавливаются по результатам опытной закачки. В настоящее время с целью сокращения потребления пресных вод и утилизации добываемых пластовых вод широкое использование для целей ППД получило очистка сточных вод.

Наиболее широко распространенный способ очистки – гравитационное разделение компонентов в резервуарах. При этом применяется закрытая схема. Отточная вода с содержанием нефтепродуктов до 500 тыс.мг/л и мехпримесей до 1000 мг/л поступает в резервуары отстойники сверху. Слой нефти, находящийся вверху, служит своеобразным фильтром и улучшает качество очистки воды от нефти. Мехпримеси осаждаются вниз и по мере накопления удаляются из резервуара.

Из резервуара вода поступает в напорный фильтр. Затем в трубопровод подают ингибитор коррозии, и насосами вода откачивается на КНС.

Для накопления и отстоя воды применяют вертикальные стальные резервуары. На их внутреннюю поверхность наносятся антикоррозийные покрытия с целью защиты от воздействия пластовых вод.

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 315; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!