ОБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СУБСЕНСОРНАЯ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТЕКСТЫ

В ТРЕХ ТОМАХ

Том 3

Субъект познания

Книга 2

Издание второе , исправленное и дополненное

Ответственный редактор В.В. Петухов

Редакторы-составители Ю.Б.Дормашев,

С.А.Капустин

Для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению 521000 — «Психология»

УМК «Психология»

Московский психолого-социальный институт

УДК 159.0(082.2) ББК 88.3 О 28

Рекомендовано отделением по психологии Учебно-методического объединения университетов РФ

Рецензенты:

В.А.Иванников, доктор психологических наук;

А.Н.Гусев, доктор психологических наук

Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 2. О 28 Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. В.В.Петухов. Для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению 521000 — «Психология». — М.: УМК «Психология»; Московский психолого-социальный институт, 2006. — 639 с.

Собрание оригинальных психологических текстов в трех томах, дополняющее любой базовый учебник по общей психологии, предназначено для проведения семинарских занятий по данному курсу и самостоятельного чтения.

Третий том, представляющий раздел «Субъект познания», состоит из трех книг. Во второй книге читатели знакомятся с экспериментальной психологией собственно познавательных процессов — ощущения, восприятия и мышления. Тексты могут быть использованы в таких традиционных разделах курса общей психологии, как «Психология восприятия» и «Психология мышления», а также как базовые в соответствующих спецкурсах, имеющих прикладную направленность.

|

|

|

Для студентов факультетов психологии высших учебных заведений, преподавателей, а также для всех интересующихся научной психологией.

© В.В.Петухов, отв. ред., 2006.

© Ю.В.Дормашев, С.А.Капустин, ред.-сост., 2006.

ISBN 5-93692-069-0 © УМК «Психология», оформление, 2006.

Содержание

Предисловие.................................................................................................................................... 7

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

Часть 1. Основные положения психофизики

1. Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон

Методы измерения порогов. Косвенное измерение ощущений.

Закон Фехнера

| 11 29 34 39 |

Энген Т. Основные методы психофизики.........................................................................

Гершуни Г.В., Соколов ЕМ. Объективное измерение

чувствительности и субсенсорная ее область (Резюме)................................

Шиффжан X. Подпороговое восприятие.........................................................................

Макаров П.О. Об основном психофизическом законе .................................................

2. Методы прямого измерения ощущений. Закон Стивенса

Типы, шкал. Методы шкалирования

|

|

|

Гласе Дж., Стэнли Дж. [Измерение и типы шкал]……………………………….. 43

Стивене С. Методы шкалирования отношений…………………………………… 51

Джелдард Ф.А. [Сенсорные шкалы: методы построения шкал]………………….. 56

Стивене С. Психофизика сенсорной функции …………………………………… 62

Вудвортс Р., Шлосберг Г. Методы шкалирования ………………………………. 69

3. Основные положения теории обнаружения сигналов. Понятие

сигнала, шума, критерия, чувствительности. Кривые РХП

Шиффман X. Теория обнаружения сигнала (ТОС)............................................................. 76

4. Фурье-анализ зрительного восприятия

Логвиненко А.Д. [Понятие сенсорного оператора] ............................................................. 93

Шиффман X. Анализ пространственной частоты............................................................... 95

Логвиненко А.Д. Передаточная функция всей зрительной

системы в целом ............................................................................................................ 108

Часть 2. Факты, закономерности и результаты исследований восприятия

1. Восприятие цвета. Основные субъективные характеристики цвета и их объективные корреляты. Адаптация. Явление Пуркинье. Виды контрастов. Законы смешения цветов. Цветовой круг и треугольник. Цветовое тело. Теории цветового зрения

|

|

|

Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Восприятие цвета................................. 113

Глейтман Г., Фридлунд A.., Райсберг Д. Исследование ощущений ............................. 125

4

Содержание

2. Восприятие пространства. Признаки удаленности

и глубины: окуломоторные, монокулярные

(изобразительные), трансформационные, бинокулярные.

Механизмы стереозрения: диспаратностъ,

теоретический и эмпирический гороптер,

зона Панума, стереограммы Юлеша

Шиффман X. Восприятие пространства: монокулярное

и бинокулярное зрение ................................................................................................ 140

Вудвортс Р. [Иллюзии восприятия удаленности и глубины]......................................... 186

Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. [Механизмы

стереозрения]................................................................................................................... 194

3. Восприятие движения. Системы восприятия

реального движения: изображение/сетчатка и глаз/голова.

Теории восприятия стабильности видимого мира.

Иллюзии восприятия движения: автокинетическое,

стробоскопическое и индуцированное движение,

эффект водопада. Восприятие времени

Грегори Р. Зрительное восприятие движения..................................................................... 197

Шиффман X. Восприятие времени......................................................................................... 220

|

|

|

Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. [Восприятие времени

и суждение о времени]................................................................................................... 245

4. Константность восприятия. Определение, виды,

процедура измерения, коэффициент константности.

Ядерно-контекстная теория. Связь константности

восприятия величины с признаками удаленности.

Теория перцептивных уравнений. Инвариантные

отношения в восприятии

Рок И. [Константность восприятия]....................................................................................... 248

Вудвортс Р. Отношение между величиной и расстоянием............................................. 262

Логвиненко А.Д. Перцептивные взаимодействия

и построение видимого мира...................................................................................... 266

5. Экспериментальные исследования восприятия пространства.

движения и константности восприятия в рамках экологической

теории. Понятие зрительной кинестезии

Гибсон Дж. [Экологический подход к изучению восприятия]....................................... 277

6. Предметность восприятия. Виды оптических искажений.

Исследования перцептивной адаптации к инвертированному

зрению. Феномены псевдоскопического восприятия: их описание

и объяснение. Правило правдоподобия. Создание искусственных

органов чувств и формирование у слепых «кожного зрения>>

Грегори Р. Смещенные изображения .................................................................................. 294

Логвиненко А.Д. Модификация зрительных направлений, зрительного

пространства и видимого мира.................................................................................. 308

Содержание

5

Компанейский В.Н. Псевдоскопические эффекты............................................................. 319

Столин В.В. Пространственная форма и предметность образа................................... 326

Логвиненко А.Д. Зрение без сетчатки.................................................................................... 333

Шиффман X. Кожное зрение: система

тактильно-визуального замещения.......................................................................... 339

7. Установка в восприятии. Потребности и ценности как

организующие факторы восприятия: экспериментальные

исследования в школе «Новый взгляд». Кросскулътурные

исследования восприятия: особенности восприятия

двухмерных изображений в отдельных культурах

Шиффман X. Перцептивная установка................................................................................ 344

Брунер Дж. Ценности и потребности как организующие

факторы восприятия..................................................................................................... 353

Коул М., Скрибнер С. Восприятие глубины на картинках............................................. 367

8. Экспериментальная психология восприятия

и изобразительное искусство

Фехнер Г.Т. [Эстетическое предпочтение форм]............................................................... 374

Кандинский В.В. [Язык красок] .............................................................................................. 379

Арнхейм Р. Равновесие.............................................................................................................. 398

Раушенбах В.В. [Пространственные построения в живописи]...................................... 429

Гибсон Дж. Законы графики .................................................................................................. 465

Тема 18. Экспериментальные исследования мышления

1. Метод самонаблюдения и исследования мышления

в вюрцбургской школе

Крогиус А.А. Вюрцбургская школа экспериментального

исследования мышления ............................................................................................ 470

2. Метод рассуждения вслух и его возможности

для исследования мыслительного процесса. Построение родословного дерева решения задачи. Построение графа решения задачи

Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач

(о процессах решения практических проблем) ................................................... 474

Линдсей П., Норман Д. Решение задач.................................................................................. 486

3. Использование поведенческих и физиологических реакций

для изучения мыслительного процесса. Понятие

невербализованного операционального смысла.

Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности

Тихомиров O. K. [Исследования мыслительного процесса

объективными методами]............................................................................................ 504

6 Содержание

4. Этапы творческого процесса. Факторы, влияющие

на успешность решения задач. Исследования условий

эффективности влияния наводящей задачи

на решение основной

Вудвортс Р. Этапы творческого мышления ...................................................................... 529

Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Факторы, определяющие

решение задач ............................................................................................................. 533

Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. [Препятствия при решении

мыслительных задач и способы их преодоления]............................................... 542

Леонтьев А.Н. Опыт экспериментального исследования мышления.......................... 549

Рубинштейн С.Л. Основная задача и метод психологического

исследования мышления............................................................................................. 557

5. Методы исследования понятий

Тихомиров O. K. [Методы изучения понятий]..................................................................... 565

Брунер Дж. Стратегия приема информации при образовании понятий...... 571

в. Исследования процессов умозаключения и принятия решения

Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Мыслительный процесс:

рассуждение и принятие решения............................................................................ 580

7. Восприятие и понимание речи

Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. [Понимание речи]............................................. 591

Андерсон Дж.Р. [Распознавание речи и понимание языка]............................................ 597

8. Язык и мышление. Гипотеза лингвистической

относительности и детерминизма

Коул М., Скрибнер С. Лингвистическая относительность:

гипотеза Уорфа ............................................................................................................. 619

ПРЕДИСЛОВИЕ

В первой книге тома «Субъект познания» наши студенты познакомились с основные видами и уровнями развития познавательной сферы, а также с теоретическими подходами к изучению познания. Во второй книге мы обратимся к экспериментальной психологии собственно познавательных процессов — ощущения, восприятия и мышления.

Экспериментальная, а значит научная, психология начиналась с исследований сенсорных и перцептивных процессов. Эта тематика стала основной уже в первой психологической лаборатории, открытой В.Вундтом в 1875 г. в университете Лейпцига. Однако еще раньше, в 1860 г. вышла книга Г.Фехнера «Элементы психофизики», в которой была поставлена и решена задача измерения порогов ощущений. До этого о восприятии писали многие философы и физиологи. Возникло и успешно развивалось целое философское направление, получившее название сенсуализма, в котором единственным источником познания внешнего мира считалось ощущение. Сторонники рационализма, напротив, считали, что в процессах познания с самого начала участвуют априорные категории разума. В физиологию сенсорных процессов наиболее выдающийся вклад сделали И.Мюллер и Г.Гельмгольц. Можно сказать, что психологическое исследование познавательных процессов имеет два важных корня — философский и естественнонаучный. Однако только Г.Фехнеру и В.Вундту удалось перейти от интересных и важных философских идей и физиологических данных к строгим психологическим экспериментам. При этом они использовали методические разработки физиологов.

Первые исследователи познавательных процессов считали, что в любой научной работе следует идти от простого к сложному — от ощущения к восприятию и только затем к мышлению. Однако вскоре выяснилось, что эта простота только кажущаяся: в построении образа восприятия участвуют мышление, память, внимание и аффективно-волевые процессы. В.Вундт считал, что метод экспериментального самонаблюдения в исследованиях мышления не применим. Но представители вюрцбургской школы модифицировали его и стали изучать мышление в лаборатории. Огромный вклад в экспериментальные исследования как восприятия, так и мышления внесли гештальтпсихологи.

8

Предисловие

В настоящее время основные идеи, открытия и методы классической психологии восприятия и мышления вошли в арсенал современной когнитивной психологии. Вместе с тем благодаря развитию компьютерной техники разработаны более тонкие методики экспериментального изучения познавательных процессов. В результате было получено множество новых данных, которые невозможно объяснить с позиций какой-то одной теории и даже подхода. Благодаря работам Д.Гибсона возник новый, экологический, подход к исследованию восприятия, для которого характерно проведение исследований в условиях, близких к естественным. В современных исследованиях мышления наблюдается возрастающий интерес к процессам творчества, тесно связанным с воображением и мотивацией. Это также потребовало определенного изменения в методах эмпирического исследования — чисто лабораторный и строго контролируемый эксперимент оказался явно недостаточным.

К настоящему времени в экспериментальной психологии восприятия и мышления разработан целый ряд оригинальных методик, получено много интересных и, можно сказать, красивых данных. В данной книге мы попытались представить наиболее важные и известные в мировой психологии факты и закономерности, а также лучшие образцы методик, с помощью которых они получены. Полностью оценить их значение для психологии можно только после прочтения первой книги данного тома, в которой представлены основные теоретические подходы к исследованию восприятия и мышления. Методы и результаты исследований сенсорно-перцептивных процессов отражены в материалах к теме 17, а процессов мышления — в текстах к теме 18.

Материалы этой книги составлены с учетом программ семинарских занятий, подготовленных ранее проф. А.Д.Логвиненко и проф. О.К.Тихомировым. Мы благодарны за техническую помощь О.А.Захаровой, А.Г.Ма-калатия и Р.С.Шилко.

Отметим, что текстов в данном издании больше, чем в предыдущем: кроме основной литературы, указанной в программе семинарских занятий, мы включили дополнительную. Она может быть использована для докладов на семинарах или рекомендована для самостоятельного прочтения. Некоторые из этих текстов заинтересуют не только психологов, но и художников, архитекторов, дизайнеров и других представителей творческих профессий.

В заключение подчеркнем, что экспериментальная психология ощущения, восприятия и мышления является образцом строгого научного исследования и в то же время она чрезвычайно интересна и увлекательна. Мы надеемся, что с этим согласятся и читатели данной книги.

Ю.Б.Дормашев, кандидат психологических наук, доцент;

С.А.Капустин, кандидат психологических наук, доцент

(Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, факультет психологии)

Тема 17

Экспериментальные исследования восприятия

Область подлинных ощущений, пороги чувствительности, понятие субсенсорного диапазона. Методы измерения порогов и шкалирования ощущений. Психофизическая функция. Постулаты и законы классической психофизики. Основные положения и задачи современной психофизики. Пересмотр понятия порога в теории обнаружения сигнала. Рабочая характеристика приемника. Классическая и современная постановка проблемы восприятия пространства. Восприятие формы и законы перцептивной организации. Восприятие положения, размера и удаленности объектов. Закон угла зрения. Основные признаки удаленности. Восприятие глубины, рельефа, основные механизмы стереозрения. Движения наблюдателя и инварианты пространственного восприятия, понятие градиента. Экологическая оптика. Проблема и классические объяснения стабильности видимого мира. Восприятие реального движения в объективной и субъективной системах отсчета. Иллюзорное восприятие движения объектов. Феномены стробоскопического, индуцированного движения, автокинетический эффект и условия их возникновения. Иллюзия индуцированного движения наблюдателя. Процесс порождения перцептивного образа и проблема его экспериментального изучения. Изменения условий наблюдения объектов: их кратковременное предъявление, создание перцептивных конфликтов. Правила порождения предметных значений образа как решения перцептивной задачи: инвариантные соотношения и перцептивные уравнения. Феномены и закономерности псевдоскопического восприятия. Описание псевдоскопических трансформаций как решения системы перцептивных уравнений. Феномены инвертированного зрения и проблема перцептивной адаптации. Роль значений в порождении чувственной основы образов: феномены «кожного зрения».

10 Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

Вопросы к семинарским занятиям: Часть1. Основные положения психофизики

1. Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон. Методы измерения порогов. Косвенное измерение ощущений. Закон Фехнера.

2. Методы прямого измерения ощущений. Закон Стивенса. Типы шкал. Методы шкалирования.

3. Основные положения теории обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, чувствительности. Кривые РХП.

4. Фурье-анализ зрительного восприятия.

Часть 2. Факты, закономерности и результаты исследований восприятия

1. Восприятие цвета. Основные субъективные характеристики цвета и их объективные корреляты. Адаптация. Явление Пуркинье. Виды контрастов. Законы смешения цветов. Цветовой круг и треугольник. Цветовое тело. Теории цветового зрения.

2. Восприятие пространства. Признаки удаленности и глубины: окуломо-торные, монокулярные (изобразительные), трансформационные, бинокулярные. Механизмы стереозрения: диспаратность, теоретический и эмпирический гороптер, зона Панума, стереограммы Юлеша.

3. Восприятие движения. Системы восприятия реального движения: изображение/сетчатка и глаз/голова. Теории восприятия стабильности видимого мира. Иллюзии восприятия движения: автокинетическое, стробоскопическое и индуцированное движение, эффект водопада. Восприятие времени.

4. Константность восприятия. Определение, виды, процедура измерения, коэффициент константности. Ядер-контекстная теория. Связь константности восприятия величины с признаками удаленности. Теория перцептивных уравнений. Инвариантные отношения в восприятии.

5. Экспериментальные исследования восприятия пространства, движения и константности восприятия в рамках экологической теории. Понятие зрительной кинестезии.

6. Предметность восприятия. Виды оптических искажений. Исследования перцептивной адаптации к инвертированному зрению. Феномены псев-доскопического восприятия: их описание и объяснение. Правило правдоподобия. Создание искусственных органов чувств и формирование у слепых «кожного зрения».

7. Установка в восприятии. Потребности и ценности как организующие факторы восприятия: экспериментальные исследования в школе «Новый взгляд». Кросс культурные исследования восприятия: особенности восприятия двумерных изображений в отдельных культурах.

8. Экспериментальная психология восприятия и изобразительное искусство.

Часть 1. Основные положения психофизики

1. Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон. Методы измерения порогов. Косвенное измерение ощущений. Закон Фехнера

Т . Энген

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОФИЗИКИ1

Сам Фехнер предложил три психофизических метода, которые вошли в психологию под именем основных методов. В литературе описываются и многие другие методы, но обычно они являются модификациями одного из этих трех методов. Эти основные методы сходны в одних отношениях и весьма различны в других. Все эти методы могут быть использованы для определения понятий, о которых шла речь выше. Выбор того или иного метода чаще всего зависит от двух практических и технических соображений: 1) характер континуума стимулов, т.е. могут ли стимулы изменяться непрерывно (или по крайней мере очень малыми шагами) или же они могут быть предъявлены только в дискретном виде. Использование дискретного предъявления стимулов необходимо, например, при изучении вкуса и обоняния; 2) характер организации стимуляции, например, одновременное или последовательное предъявление пар стимулов. В этом смысле при исследовании зрения мы располагаем большей свободой, чем при исследовании слуха. Сначала очень коротко, а затем более подробно рассмотрим основные психофизические методы.

1. Метод границ (едва заметных различий, минимальных изменений или серийного исследования). Это самый прямой метод определения порога. При определении разностного порога экспериментатор изменяет сравниваемый стимул малыми шагами в восходящих и нисходящих рядах. Испытуемый при каждом изменении стимула должен сказать, меньше, равен или больше переменный стимул по сравнению со стандартным. В результате эксперимента определяются значения переменного стимула, соответствующие смене категории ответа. При определении абсолютного порога стандартный стимул не предъявляется и задача испытуемого состоит в том, чтобы отвечать, обнаруживает он стимул или нет.

1 Проблемы и методы психофизики / Под ред. А.Г.Асмолова, М.Б.Михалевекой. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1974. С. 107-116, 119-130.

12

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

2. Метод установки (средней ошибки, воспроизведения или метод подравнивания). При определении разностного порога испытуемый, как правило, сам подстраивает сравниваемый стимул, который может непрерывно изменяться, к стандарту, т.е. устанавливает такое значение переменного стимула, при котором он кажется равным стандарту. Эта процедура повторяется несколько раз, а затем вычисляется среднее значение и вариабельность установок испытуемого. Среднее значений подравниваний (установок) является прямым показателем точки субъективного равенства, а вариабельность подравниваний, допускаемая испытуемым, может быть использована для вычисления разностного порога. При определении абсолютного порога испытуемый неоднократно устанавливает такое значение переменного стимула, которое по его мнению является самым низким среди обнаруживаемых им стимулов. Среднее этих установок принимается за абсолютный порог.

3. Метод постоянных раздражителей (метод истинных и ложных случаев или метод частот). В этом методе используется несколько постоянных дискретных значений сравниваемого стимула. При определении разностного порога каждое из них сравнивается со стандартным стимулом много раз. Для каждого из значений сравниваемого стимула подечитывается относительная частота разных ответов, например, ответов «меньше» и «больше». Если в опыте используются только две категории ответов, то испытуемый будет давать правильный ответ в половине случаев даже при одном только угадывании. Поэтому его разностный порог определяется как приращение или уменьшение величины сравниваемого стимула относительно стандартного, правильно оцениваемое им в 75% проб, т.е. посредине между 50% (случайная удача) и 100%. Это значение, соответствующее 75%, определяется интерполяцией или каким-либо другим из нескольких возможных статистических методов. Когда добавляется третья категория ответов типа «равно», «сомнительно» и тому подобное, метод постоянных раздражителей становится очень похож на метод границ. Метод постоянных раздражителей может быть использован также для измерения абсолютного порога. В этом случае стандартный раздражитель не применяется, а за абсолютный порог принимают такое значение сравниваемого стимула, который вызывает равное число ответов «да» и «нет».

Метод границ Абсолютный порог

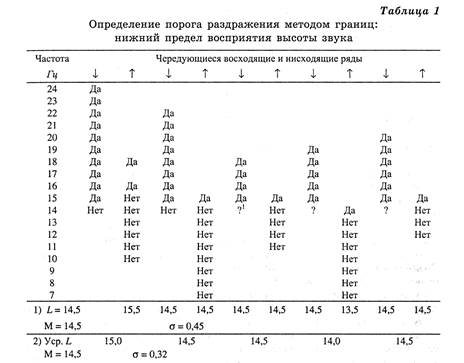

Процедура опыта и вычисления при определении нижнего порога высоты звука методом границ показаны в табл. 1 (взята у Титченера1).

1 См.: TitchenerE.B. Experimental Psychology. N.Y. Macmillan, 1905. Vol. II. Quantitative.

Энген Г. Основные методы психофизики

13

|

Испытуемый получает инструкцию отвечать «да», когда он слышит тон, и «нет», когда он его не слышит в течение определенного интервала времени, указываемого экспериментатором. Перед основным опытом следует провести несколько предварительных тренировочных проб, чтобы убедиться, что испытуемый усвоил процедуру опыта. Словесные инструкции трудно сделать краткими и ясными и часто они дают худшие результаты, чем предварительная тренировка.

В первом столбце табл. 1 (читать сверху вниз) указаны ответы испытуемого на стимулы, предъявляемые в нисходящем ряду. Экспериментатор начинает этот ряд со сравниваемого стимула, равного 24 Гц и испытуемый отвечает «да». В каждой следующей пробе экспериментатор уменьшает частоту переменного стимула на 1 Гц, испытуемый продолжает давать положительный ответ до тех пор, пока частота переменного стимула не становится равна 14 Гц; тогда испытуемый отвечает «нет». Итак, порог лежит между 14 и 15 Гц. За порог принимается средняя точка — 14,5 Гц и эта

1? — «сомневаюсь» считается как изменение категории ответа.

14 Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

величина L 1 записывается под первым столбцом как одно из значений абсолютного порога. Затем экспериментатор предъявляет стимулы в восходящем ряду, начиная с 10 Гц, т.е. значительно ниже только что измеренного порога и получает ответ «нет». Экспериментатор увеличивает частоту переменного стимула снова на 1 Гц в каждой пробе и получает положительный ответ при частоте 16 Гц. Таким образом, L = 15,5 Гц. Чередующиеся нисходящие и восходящие ряды повторяются возможно большее число раз или до тех пор, пока экспериментатор не убедится в относительном единообразии величины L . В последующих рядах он изменяет начальную точку, чтобы у испытуемого не формировались ложные представления. Трудно оценить околопороговые стимулы и даже добросовестный испытуемый может впасть в ошибку, руководствуясь каким-нибудь побочным признаком, который по его мнению облегчает выполнение задания.

Вычисление абсолютного порога по этим данным проводится следующим образом: величины RL могут быть усреднены (среднее арифметическое) тремя способами (два из них указаны внизу таблицы): 1) все отдельные величины L , указанные под верхней линией, суммируются и усредняются. Среднее значение — 14,5 Гц принимается за абсолютный порог. Среднее квадратичное отклонение этого распределения отражает вариабельность работы наблюдателя; 2) под второй линией приведены результаты усреднения каждой пары величин L , (одна из нисходящего, другая из следующего восходящего ряда). Эти усреднения делаются для того, чтобы получить средние в паре рядов значения L - Уср. L . Затем вычисляется среднее из этих средних. Значение абсолютного порога остается, разумеется, тем же, но среднее квадратичное отклонение будет меньше за счет исключения вариабельности, связанной с отдельными нисходящими и восходящими рядами; 3) все величины L в нисходящих рядах можно усреднить, чтобы получить значение абсолютного порога в нисходящем ряду2. Таким же образом усредняются все величины L в восходящих рядах. Окончательное значение абсолютного порога является средним арифметическим этих двух средних. Само собой разумеется, что его численное значение будет таким же, как и в двух предыдущих способах, хотя значения порогов в восходящих и нисходящих рядах могут быть разными из-за определенных «постоянных ошибок». Ошибкой привыкания является тенденция сохранять ответ «да» в нисходящих рядах или ответ «нет» в восходящих рядах. Ошибка предвосхищения (или ожидания) имеет противоположный характер. Она связана с ожиданием перемены и, таким образом, сменой ответа «да» на ответ «нет» в нисходящем ряду и «нет» на «да» — в восходящем.

1 L — от лат. Limen — порог. (Примечание редактора источника.)

2 В отечественной литературе этот порог называется порогом исчезновения, а такой

же порог в восходящем ряду — порогом появления ощущения. (Примечание редактора

источника.)

Энген Т . Основные методы психофизики

15

Основная цель чередования нисходящих и восходящих рядов — сбалансировать любую из постоянных ошибок, если они возникают. Совпадение значений на шкале стимулов в восходящих и нисходящих рядах указывает на привыкание, а их расхождение — на предвосхищение (ожидание). Опыт и утомление оказывают противоположные влияния на результаты эксперимента, их легко оценить, сравнивая первую и вторую половины общего количества предъявленных рядов. Более точно эти влияния можно изучить при помощи анализа вариабельности1. Оценкой достоверности абсолютного порога может служить стандартная ошибка среднего, вычисляемая по обычной формуле

|

где — среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение) распределения значений L , а N — количество восходящих и нисходящих рядов. Что касается задачи испытуемого при определении абсолютного порога методом границ, то желательно, чтобы он ограничивался двумя категориями ответов, «да» и «нет», и пытался угадывать, когда он не уверен. Это делается для того, чтобы избежать ответа «сомнительно», внезапно появившегося в данных Титченера, приведенных в табл. 1. Это особенно важно отметить потому, что в современной психофизике нередко используются малотренированные испытуемые.

где — среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение) распределения значений L , а N — количество восходящих и нисходящих рядов. Что касается задачи испытуемого при определении абсолютного порога методом границ, то желательно, чтобы он ограничивался двумя категориями ответов, «да» и «нет», и пытался угадывать, когда он не уверен. Это делается для того, чтобы избежать ответа «сомнительно», внезапно появившегося в данных Титченера, приведенных в табл. 1. Это особенно важно отметить потому, что в современной психофизике нередко используются малотренированные испытуемые.

Разностный порог

В целом процедура измерения разностного порога такая же, как и абсолютного, но чаще используются три, а не две категории ответов. Гипотетические данные приведены в табл. 2. Для сравнения в каждой пробе предъявляются два стимула: переменный и стандартный. Для оценки переменного стимула по отношению к стандартному предписывается использовать три категории ответов, соответствующих исследуемой модальности, например, такие как «больше» (+), «меньше» (-) и «равны» (=). Инструкция обязывает испытуемого угадывать категорию ответа, когда он не может уверенно различать стимулы. В этом случае для определения значений L рекомендуется следующая процедура: в нисходящем ряду надо учитывать только первый переход от «плюса» к «равно» и первый переход от «равно» к «минусу». Точно так же в восходящем ряду учитывается первый переход от «минуса» к «равно» и от «равно» к «плюсу».

Экспериментатор начинает, как и в предыдущем примере, со стимула, значительно превышающего стандартный, и идет по нисходящему ряду. Когда сравнительный стимул становится равен 5, положительная оценка испытуемого сменяется на оценку «равно». Экспериментатор про-

1 См .: Gullford J.P. Psychometric methods. N.Y.: McGraw-Hill, 1954.

16

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

должает нисходящий ряд и первая оценка «минус» появляется на значении стимула, равном 3. Если разделить пополам шаговые интервалы1, с которыми совпадает переход к другой категории ответа, то можно получить значения L для этого ряда: L (+) = 5,5 и L (-) = 3,5. Подсчеты в других столбцах показывают, как следует применять это правило в других рядах.

Для вычисления среднего по таблице в целом необходимо определить средние значения L (+) и L (-). Таким образом, весь диапазон сравниваемых стимулов будет разделен на две части: в верхней части преобладают положительные оценки, в нижней — отрицательные, а в средней остается интервал неопределенности (ИН), где чаще всего встречаются оценки «равно». Интервал неопределенности охватывает зону величиной в два разностных порога или е. з. р.: от «минуса» до «равно» и от «равно» до «плюса». А разностный порог, измеренный этим методом, определяется как ИН/2, т.е. 1,25/2 = 0,625. Это та физическая величина, добавление которой к стандартному стимулу (или уменьшение стандарта на эту величину) испытуемый всегда замечал бы, если бы не было константной ошибки. Средняя точка интервала неопределенности (равная

|

= 4,5) принимается за наиболее точную

|

1 Интервал изменения переменного стимула. (Примечание редактора источника.)

Энген Т. Основные методы психофизики

17

оценку точки субъективного равенства (TCP). Теоретически это та точка, где с наибольшей вероятностью переменный стимул кажется равным стандартному или где число оценок «плюс» и «минус» одинаково. Как ни странно, точка субъективного равенства редко совпадает со стандартом. Если она расположена выше стандарта, то имеет место так называемая положительная константная ошибка (КО), если ниже стандарта, то отрицательная ошибка, как в последнем примере, где стандарт равен 5, а точка субъективного равенства — 4,5. Следует отметить, что эти константные ошибки уравновешиваются при вычислении разностного порога; иногда при исследовании восприятия они представляют интерес сами по себе.

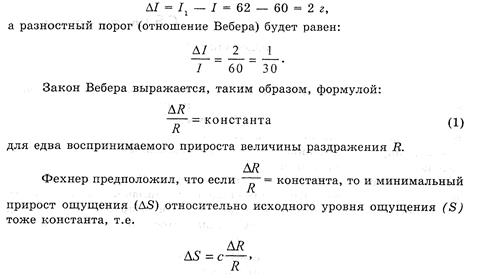

Закон Вебера

Физический стимул, соответствующий разностному порогу, называют

Часто представляет интерес относительный порог различения, определяемый как S / S или отношение наименьшего замечаемого различия к интенсивности стимула. В нашем примере S / S = 0,625/4,5. Эта дробь получила название дроби Вебера. Согласно закону Вебера, она должна быть постоянной для различных значений раздражителя:

Часто представляет интерес относительный порог различения, определяемый как S / S или отношение наименьшего замечаемого различия к интенсивности стимула. В нашем примере S / S = 0,625/4,5. Эта дробь получила название дроби Вебера. Согласно закону Вебера, она должна быть постоянной для различных значений раздражителя:

S / S = k , S = kS .

S / S = k , S = kS .

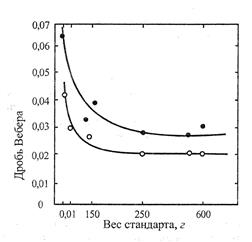

S / S различна для разных сенсорных модальностей, но постоянна для данной модальности при умеренных значениях стимула. Однако она существенно возрастает, когда S (величина стимула) приближается к порогу раздражения (абсолютному порогу). Отметим, что при вычислении дроби Вебера чаще используется точка субъективного равенства, чем стандарт, так как обычно оценки распределяются более симметрично относительно этой точки, а не стандарта. При вычислении дроби Вебера для практического использования это несущественно. Согласно закону Вебера, по мере уменьшения стимула S должно уменьшиться и S и, следовательно, на абсолютном пороге S должно быть наименьшим. Однако данные, приведенные на рис. 1, показывают, что этого не происходит: на самом деле S увеличивается при приближении к абсолютному порогу. Психофизики послефехнеровской поры1 сознавали эту неадекватность закона Вебера и связывали ее с проблемой абсолютного порога. Поэтому был предложен модифицированный вариант закона Вебера, согласно которому

S / S различна для разных сенсорных модальностей, но постоянна для данной модальности при умеренных значениях стимула. Однако она существенно возрастает, когда S (величина стимула) приближается к порогу раздражения (абсолютному порогу). Отметим, что при вычислении дроби Вебера чаще используется точка субъективного равенства, чем стандарт, так как обычно оценки распределяются более симметрично относительно этой точки, а не стандарта. При вычислении дроби Вебера для практического использования это несущественно. Согласно закону Вебера, по мере уменьшения стимула S должно уменьшиться и S и, следовательно, на абсолютном пороге S должно быть наименьшим. Однако данные, приведенные на рис. 1, показывают, что этого не происходит: на самом деле S увеличивается при приближении к абсолютному порогу. Психофизики послефехнеровской поры1 сознавали эту неадекватность закона Вебера и связывали ее с проблемой абсолютного порога. Поэтому был предложен модифицированный вариант закона Вебера, согласно которому

S/S + а = k или S = k(S + a),

S/S + а = k или S = k(S + a),

где а — очень малая величина в континууме стимулов, близкая к абсолютному порогу, но не равная ему. Прибавление а к S делает S / S + a

где а — очень малая величина в континууме стимулов, близкая к абсолютному порогу, но не равная ему. Прибавление а к S делает S / S + a

1 См.: Stevens S.S. (Ed.) Handbook of experimental psychology, N.Y.; Wiley, 1951. С. 36.

18

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

Рис. 1. Проверка закона Вебера на взвешивании грузов. Испытуемый последовательно поднимал грузы одной рукой. S определялось методом констант по среднему квадратическому отклонению (см. текст). Суть в том, что дробь Вебера оказывается постоянной для большинства использованных стимулов, но возрастает при приближении к абсолютному порогу (закон Вебера становится несостоятелен). На рисунке представлены данные двух испытуемых

Рис. 1. Проверка закона Вебера на взвешивании грузов. Испытуемый последовательно поднимал грузы одной рукой. S определялось методом констант по среднему квадратическому отклонению (см. текст). Суть в том, что дробь Вебера оказывается постоянной для большинства использованных стимулов, но возрастает при приближении к абсолютному порогу (закон Вебера становится несостоятелен). На рисунке представлены данные двух испытуемых

строго линейной функцией от S . При низких значениях стимула эта величина оказывает существенное влияние, но ее значимость падает по мере увеличения S и при больших значениях S величиной о можно пренебречь, поскольку она не оказывает заметного влияния на данные. Постоянную а можно рассматривать как значение S на абсолютном пороге или как величину «сенсорного шума». Это понятие представляет большой интерес с точки зрения современной теории обнаружения <...>. Сенсорный шум всегда имеет место и добавляется к величине стимула, предъявляемого экспериментатором. Экман1 показал, как алгебраически вычислить постоянную а и если принять эту постоянную в качестве единицы, то «с общих теоретических позиций можно интерпретировать как абсолютную и разностную чувствительность, так и соотношение между величиной стимула и субъективной величиной»2. Это скорее теория, чем факт; тем не менее новая форма закона Вебера, по-видимому, достоверно описывает данные о различении для всех сенсорных модальностей. Конечно, весьма желательны закономерные отношения. Поэтому дальнейшая эмпирическая разработка этой проблемы может оказаться весьма плодотворной, в частности, в связи с нейрофизиологическими исследованиями шума.

Закон Вебера утверждает, во-первых, относительность как принцип силы ощущения, согласно которому разностный порог возрастает с величиной раздражителя. Во-вторых, дробь Вебера S / S весьма различна для разных органов чувств и является важным показателем различи-

Закон Вебера утверждает, во-первых, относительность как принцип силы ощущения, согласно которому разностный порог возрастает с величиной раздражителя. Во-вторых, дробь Вебера S / S весьма различна для разных органов чувств и является важным показателем различи-

1 См.: Ekman G. Weber's law and related functions // J. of Psychol. 1958. 47. P. 343-352.

2 См. там же. Р. 350.

Энген Т . Основные методы психофизики

19

тельной чувствительности. Дробь Вебера колеблется от 1/333 или 0,3% для высоты чистых тонов1, до 1/4 или 25% для интенсивности запаха2. Ее величина зависит также от психофизического метода и состояния адаптации испытуемого3. В табл. 2, приведенной выше, дробь Вебера равна 0,139. (Для этого примера использовалась немодифицированная дробь Вебера). В соответствии с законом Вебера для получения е. з. р. (разностного порога) необходимо изменить стандартный раздражитель на 13,9%. Поскольку для стандарта, равного, например, десяти ( S — 10) S должно быть равно 0,139x10,00 — 1,39, что составляет 13,9% от 10. Иначе говоря, проверка закона Вебера означает определение величины или разностного порога, или е. з. р. — все это разные названия одной и той же физической величины — для нескольких по меньшей мере значений стандартного стимула, взятых в наиболее отдаленных по возможности точках континуума стимулов. <...>

тельной чувствительности. Дробь Вебера колеблется от 1/333 или 0,3% для высоты чистых тонов1, до 1/4 или 25% для интенсивности запаха2. Ее величина зависит также от психофизического метода и состояния адаптации испытуемого3. В табл. 2, приведенной выше, дробь Вебера равна 0,139. (Для этого примера использовалась немодифицированная дробь Вебера). В соответствии с законом Вебера для получения е. з. р. (разностного порога) необходимо изменить стандартный раздражитель на 13,9%. Поскольку для стандарта, равного, например, десяти ( S — 10) S должно быть равно 0,139x10,00 — 1,39, что составляет 13,9% от 10. Иначе говоря, проверка закона Вебера означает определение величины или разностного порога, или е. з. р. — все это разные названия одной и той же физической величины — для нескольких по меньшей мере значений стандартного стимула, взятых в наиболее отдаленных по возможности точках континуума стимулов. <...>

Чем меньше дробь Вебера, тем острее восприятие. Таким образом, зрение и слух — наиболее чувствительные сенсорные системы, а вкус и обоняние — наименее чувствительные; остальные органы чувств занимают промежуточное положение между ними. <...>

Метод установки

Как следует из названия метода, испытуемый сам манипулирует непрерывно меняющимся сравниваемым стимулом. В некоторых случаях лучше, если манипуляции со сравниваемым стимулом производит экспериментатор, но в наиболее типичной форме этого метода подравнивать стимул к данному стандарту должен, согласно инструкции, сам испытуемый. Он делает это несколько раз. Данный метод применяется главным образом для измерения точки субъективного равенства, хотя он может быть использован и для определения разностного порога. Проиллюстрируем этот метод на данных опыта над иллюзией Мюллера-Лайера. Использованная в опыте установка показана на рис. 2. Линии имеют одинаковую длину, но линия слева — сравниваемый стимул — кажется длиннее, чем линия справа — стандарт. Выраженность иллюзии можно измерить как константную ошибку (КО) в физических единицах длины. Испытуемый сидит на расстоянии примерно двух метров от аппарата. Линии находятся на уровне его глаз. Он может изменять длину

1 См.: Shower B.C., Buddulph R. Differential pitch sensitivity of the ear // J. Acoust.

Soc. Amer. 1931. 3. P. 275-287.

2 См.: Stone H. Behavioral aspects of absolute and differential olfactory sensivity //

Ann. of the № 4 Acad, of Sci. 1964. 2. P. 527-534.

3Cm.: McBarney D.H., Kasschau R.A„ Bogart L.M. The effect of adaptation on taste jnd's // Percept, and Psychophys. 1967. 2. P. 175-178.

20

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

переменной линии, двигая «скобку» туда и обратно, прежде чем сделать окончательную подгонку. Экспериментатор сидит рядом за ширмой, он предъявляет 60 линий и записывает результаты подгонки наблюдателя с точностью до миллиметра. Испытуемый не знает, насколько точны его установки, так как задача опыта заключается только в том, чтобы определить, совпадают ли установки наблюдателя с физической длиной линии. Половина подгонок начиналась с переменной линии меньшей длины, чем стандарт, так что для подгонки требовалось движение от стандарта («От» или восходящая проба). Для другой половины переменная линия была установлена на большую длину, чем стандарт, и, следовательно, для подгонки необходимо движение к нему (проба «К» или нисходящая проба). Еще одно необходимое изменение заключалось в том, чтобы устанавливать переменные линии на различных расстояниях от кажущегося равенства в начале каждой пробы. Пробы «От» и «К» уравновешивались, чтобы исключить возможное влияние практики и утомления. Для этого первые 15 проб делались восходящими, следующие 30 — нисходящими и последние 15 — снова восходящими. Планируя опыт с подгонками, нужно учитывать и другие факторы, значимость которых зависит от общности требуемых психофизических данных.

Результаты опыта приведены в табл. 3. Прежде всего определяется, достоверна ли разница между стандартом (230,0 мм) и средней подгонкой (177,2 мм). Стандарт постоянен и для того, чтобы проверить эту разницу при помощи i-теста, необходимо учитывать стандартную ошибку одной только средней величины — средней подгонок, t , равное 29,3, при 59 степенях свободы показывает, что разница достоверна (р<0,01).

Энген Т . Основные методы психофизики

21

Таким же образом можно проверить влияние проб, направление движения, ориентации линии и т.д. при помощи более сложного t-теста в зависимости от количества потенциально значимых переменных и требований к степени общности результатов. Конечно, следует иметь в виду, что если сделано лишь несколько наблюдений, то невозможно очень точ-

Таблица 3

Определение точки субъективного равенства (TCP),

постоянной ошибки (КО) и переменной ошибки (ПО)

методом подгонки (подравнивания)*

| Пробы | |||||||

| «От» | мм | «К» | мм | «К» | мм | «От» | мм |

| 1 | 181 | 16 | 189 | 31 | 177 | 46 | 166 |

| 2 | 162 | 17 | 183 | 32 | 180 | 17 | 178 |

| 3 | 168 | 18 | 194 | 33 | 180 | 48 | 177 |

| 4 | 168 | 19 | 192 | 34 | 179 | 49 | 184 |

| 5 | 162 | 20 | 197 | 35 | 181 | 50 | 198 |

| 6 | 159 | 21 | 180 | 36 | 162 | 51 | 195 |

| 7 | 168 | 22 | 177 | 37 | 170 | 52 | 191 |

| 8 | 150 | 23 | 188 | 38 | 164 | 53 | 193 |

| 9 | 159 | 24 | 179 | 39 | 170 | 54 | 194 |

| 10 | 152 | 25 | 197 | 40 | 162 | 55 | 196 |

| 11 | 169 | 26 | 192 | 41 | 154 | 56 | 192 |

| 12 | 179 | 27 | 188 | 42 | 154 | 57 | 196 |

| 13 | 176 | 28 | 179 | 43 | 162 | 58 | 187 |

| 14 | 178 | 29 | 178 | 44 | 148 | 59 | 188 |

| 15 | 181 | 30 | 185 | 45 | 158 | 60 | 191 |

* Примечание. Данные получены во время лабораторных работ студентов и не опубликованы.

|

22

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

но определить степень выраженности иллюзии, хотя в принципе может быть достигнута любая степень точности для каждого испытуемого.

Разность между точкой субъективного равенства и установкой наблюдателя в каждой отдельной пробе называется переменной ошибкой или ПО и варьирует по величине и направлению отклонения от Мпер во время проб. Таким образом, ПО измеряется по среднему квадратичному отклонению <...>. Поскольку и стандарт и постоянная ошибка неизменны, распределение оценок наблюдателя прямо отражает переменную ошибку. Среднее квадратичное отклонение (13,6 мм) этого распределения может использоваться в качестве показателя разностного порога. AS, соответствующая измеренному таким образом разностному порогу, обычно отличается по величине от S , определенной методом границ, но связана с ней линейным отношением. Среднее квадратичное отклонение, если систематически пользоваться им во время исследования, служит хорошей мерой различения. Для определения интервала неопределенности ИН можно использовать интервал между первым (Q1) и третьим (Q2) квартилями распределения.

Разность между точкой субъективного равенства и установкой наблюдателя в каждой отдельной пробе называется переменной ошибкой или ПО и варьирует по величине и направлению отклонения от Мпер во время проб. Таким образом, ПО измеряется по среднему квадратичному отклонению <...>. Поскольку и стандарт и постоянная ошибка неизменны, распределение оценок наблюдателя прямо отражает переменную ошибку. Среднее квадратичное отклонение (13,6 мм) этого распределения может использоваться в качестве показателя разностного порога. AS, соответствующая измеренному таким образом разностному порогу, обычно отличается по величине от S , определенной методом границ, но связана с ней линейным отношением. Среднее квадратичное отклонение, если систематически пользоваться им во время исследования, служит хорошей мерой различения. Для определения интервала неопределенности ИН можно использовать интервал между первым (Q1) и третьим (Q2) квартилями распределения.

Этот метод имеет ряд преимуществ. Одно, уже упомянутое, заключается в условной статистической обработке данных. Другое преимущество состоит в том, что такая естественная и прямая экспериментальная процедура более привлекательна для типичного испытуемого, хотя, по-видимому, он предпочел бы получать информацию о том, правильно ли он действует в каждой пробе. Интерес испытуемого поддерживается, так как он сам манипулирует со стимулом, но он может зайти за точку, которая в данный момент представляется ему точкой равенства. Таким образом в оценках важную роль играют как моторные навыки, так и время, которое затрачивает испытуемый на каждую оценку. Эти факторы влияют, вероятно, на вариабельность оценок и, следовательно, скорее на порог различения, чем на точку субъективного равенства. В общем, когда наблюдатель манипулирует со стимулом, несколько труднее по сравнению с двумя другими основными психофизическими методами поддерживать постоянными экспериментальные условия. Наконец, как упоминалось выше, многие стимулы невозможно менять непрерывно или малыми шагами. Этот метод не позволяет получить непосредственно значение разностного порога; он дает другую меру того же типа. Основное преимущество метода подравнивания заключается в простоте и быстроте определения показателей порога при наличии соответствующей аппаратуры. Этот метод трудно использовать при изучении таких сенсорных модальностей, в которых два сравниваемых стимула должны предъявляться поочередно (напр., грузы или звуки). В лучшем случае всегда приходится предъявлять сравниваемый стимул после стандарта, но при этом невозможно ни уравновесить, ни измерить такое влияние последовательности стимулов, как адаптация. <...>

Энген Т . Основные методы психофизики 23

Метод постоянных раздражителей

Этот метод касается определения стимулов, лежащих в переходной зоне, в которой за одну границу принимаются почти всегда воспринимаемые стимулы, а за другую — почти никогда не воспринимаемые стимулы. Если стимул или различие между стимулами воспринимается в 50% случаев, то они соответственно указывают положение абсолютного и разностного порогов. Для того, чтобы составить карту всей переходной зоны, обычно выбирают 5-9 различных стимулов в диапазоне от редко замечаемых до почти всегда замечаемых стимулов. При измерении абсолютного порога выбирают такие стимулы, которые лежат по обе стороны от порога раздражения или абсолютного порога. <.,.> Обычно используется только две категория ответов — «да» и «нет». «Пустые» пробы или «пробы — ловушки»1 надо включать так, чтобы испытуемый не знал о них. Ответы на «пустые» пробы дают дополнительные сведения относительно влияния угадывания и других видов субъективных искажений ответа на величину индивидуальных абсолютных порогов. За абсолютный порог обычно принимают такое значение стимула, при котором он воспринимается в 50% случаев, хотя можно использовать и другие произвольные значения р.

Если метод постоянных раздражителей применяется для определения разностного порога, то выбирают стимулы, явно превышающие абсолютный порог и требуют от испытуемого оценивать их различие по сравнению со стандартным стимулом, взятым в середине диапазона. Заметим, что значение стимула, соответствующее 50%, в переходной зоне абсолютного порога соответствует точке субъективного равенства в переходной зоне разностного порога. За последний принимается значение стимула, который оценивается как больший по сравнению со стимулом, соответствующим точке субъективного равенства (как в методе границ) в 75% случаев. Поскольку в течение опыта используются одни и те же стимулы, этот метод называется методом постоянных раздражителей или иногда, когда предъявляется стандартный раздражитель, методом постоянных разностей между раздражителями. В последнем случае проба состоит в сравнении стандартного и одного из сравниваемых стимулов. Для того, чтобы уравновесить серийные эффекты, например, адаптацию, сравниваемый стимул в одной половине проб предъявляется первым, а в другой половине — вторым (или сначала слева, а потом справа и т.д.). Сравниваемые стимулы, как и в случае определения абсолютного порога, предъявляются в случайном порядке, возможно чаще; для каж-

1 «Пустыми» пробами или «пробами-ловушками» называют пробы, в которых при определении разностного порога сравниваемый и стандартный стимул равны, а при определении абсолютного порога стимул не предъявляется. (Примечание редактора источника.)

24 Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

дого значения стимула сравнение производится по крайней мере 20 раз. Задача испытуемого — установить по некоторому признаку, какой из стимулов больше — первый или второй, например, «второй груз тяжелее или легче?». Результаты сводятся в таблицу частот, частот обнаружения испытуемым раздражителя в случае абсолютного порога (50-процентный уровень) или частот, с которыми каждый сравниваемый стимул оценивается испытуемым как больший, чем стандарт (75-процентный уровень). Было отмечено, что обычно испытуемому разрешают пользоваться только двумя категориями ответов, хотя в одном варианте этого метода, который мы будем рассматривать несколько ниже, используется три категории ответов, например, больше, меньше и равно.

Поскольку необработанными данными этого метода являются частоты, с которыми испытуемый дает ответ той или иной категории на каждый сравниваемый стимул, этот метод часто называют также частотным методом, в связи с его процедурой. Фехнер называл его методом истинных и ложных случаев.

Зачем нужен этот дополнительный метод? В некоторых областях метод установки практически неприменим, так как многие стимулы невозможно изменять непрерывно. Метод границ связан с ошибками привыкания и ожидания, которых можно избежать, пользуясь методом постоянных стимулов, предусматривающим предъявление раздражителей в случайном порядке. Возможно, что он требует большего количества проб, но каждая проба весьма непродолжительна. Однако метод постоянных раздражителей может потребовать более тщательного планирования. Необходима по крайней мере одна предварительная проба (а часто и не одна) для того, чтобы установить, что ряд равноотстоящих стимулов охватывает переходную зону испытуемого. Метод постоянных стимулов гибок, хотя обычно он используется для определения разностного порога, закона Вебера и связанных с ними проблем. В известном смысле этот метод типичен для классической психофизики, которая уделяет особое внимание статистическому и непрямому подходу к психологическим величинам.

Ниже мы будем говорить об обработке данных, полученных методом постоянных стимулов. Более полный математический анализ способов обработки можно найти у Гилфорда1, Люса и др.2 Здесь же будут изложены только несложные и рациональные методы обработки данных. К сожалению, в истории классической психофизики, по-видимому, тщательные поиски наилучших способов обработки данных отодвинули на задний план проблему восприятия.

1 См.: Guilford J.P. Psychometric methods. N. Y.: McGraw-Hill, 1954.

2 См.: Luce R.D., Bush R.R., Galanter E. Handbook of mathematical psychology. N. Y.:

Wiley, 1963. Vol. 1.

Энген Т . Основные методы психофизики

25

Типичные данные показаны в табл. 4, взятой из неопубликованной работы, в которой изучалось влияние времени и пространства на различение длины линий. В работе были использованы два проектора промышленного изготовления со специальными адаптерами. С помощью адаптера менялась длина проектируемой на экран линии, на которую смотрел испытуемый. Длины линий в описываемой работе подбирались в предварительных опытах. Они были равны 61, 62, 63, 64, 65 мм со стандартом 63 мм (стандарт равен среднему сравниваемому стимулу). Линии рассматривались с расстояния около 2,3 м, Проекционные системы были снабжены устройством, позволявшим регулировать их положение в пространстве. При помощи этого устройства один проектор можно было установить в одном из нескольких вертикальных положений, а другой — в одном из нескольких горизонтальных положений Дистанционное управление позволяло регулировать длину линии в каждом проекторе, соотношение вертикально-горизонтальных положений обоих проекторов и продолжительность предъявления. Данные, приведенные в табл. 4, были получены в опытах с одним испытуемым, который оценивал линии по методу постоянных раздражителей с двумя категориями ответов, т.е. он должен был сообщать, длиннее или короче вторая линия, чем первая. Одна из линий была стандартом, который в одной половине проб предъявлялся первым, а в другой половине — вторым. Порядок предъявления пяти сравниваемых стимулов был случайным. Всего было сделано 500 оценок, по 100 на каждый из пяти сравниваемых стимулов. В табл. 4 указано, как часто испытуемый признавал каждый сравниваемый стимул более длинным, чем стандарт. (Величины в столбце z будут рассмотрены ниже). Каждый эксперимент требовал 2-3 дней, по несколько сеансов в день и перерывом для отдыха после каждых пятидесяти проб. До начала эксперимента было сделано 50 проб для тренировки испытуемого. Во время этой тренировки экспериментатор со-

Табпица 4

Экспериментальные данные о разностном пороге

видимой длины линий, полученные методом постоянных раздражителей*. Стандарт = 65 мм

| Сравниваемый стимул, мм | Частота ответов «длиннее» | Р | z |

| 61 | 22 | 0.22 | -0,77 |

| 62 | 34 | 0,34 | -0,41 |

| 63 | 59 | 0,59 | 0,23 |

| 64 | 83 | 0,83 | 0,95 |

| 65 | 93 | 0,93 | 1,18 |

* Примечание. Энген, неопубликованные данные.

26

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

общал испытуемому, правильна ли была его оценка. Во время опыта экспериментатор отмечал начало пробы, говоря «готово», но не оценивал действия наблюдателя. Решение о том, вводить ли поправки или подкрепления, зависит от цели эксперимента.

Данные, приведенные в табл. 4, получены при использовании метода постоянных раздражителей с двумя категориями ответов. Очевидно, что табулирование оценок «короче» не приводит к увеличению информации.

Простая графическая интерполяция медианы и Q

На рис. 3 изображена зависимость вероятности р от длины сравниваемых линий по данным табл. 4. При достаточно большой выборке ответов данные обычно ложатся на S-образную кривую. Меньшие по длине, чем стандарт, сравниваемые линии лишь изредка оцениваются как более длинные, а большие по длине — почти всегда оцениваются как более длинные. Точка, соответствующая на графике 63 мм (величина эталона) показывает, в какой части проб эта длина признана большей при предъявлении ее второй в паре равных линий. Это типичный результат так называемой «отрицательной ошибки временной последовательности», ошибки, которая сама по себе представляет очень интересную проблему из области восприятия. Соединив прямыми линиями точки, представляющие данные эксперимента, мы проводим горизонтальные линии от оси ординат на уровне 25, 50 и 75% до пересечения с ломаной лини-

На рис. 3 изображена зависимость вероятности р от длины сравниваемых линий по данным табл. 4. При достаточно большой выборке ответов данные обычно ложатся на S-образную кривую. Меньшие по длине, чем стандарт, сравниваемые линии лишь изредка оцениваются как более длинные, а большие по длине — почти всегда оцениваются как более длинные. Точка, соответствующая на графике 63 мм (величина эталона) показывает, в какой части проб эта длина признана большей при предъявлении ее второй в паре равных линий. Это типичный результат так называемой «отрицательной ошибки временной последовательности», ошибки, которая сама по себе представляет очень интересную проблему из области восприятия. Соединив прямыми линиями точки, представляющие данные эксперимента, мы проводим горизонтальные линии от оси ординат на уровне 25, 50 и 75% до пересечения с ломаной лини-

Рис. 3. Зависимость вероятности оценок «длиннее» от длины линий, полученная методом постоянных раздражителей. Стандартный стимул -линия 63 мм. Подробности в тексте. Абсцисса - длина в мм; ордината - вероятность оценки «длиннее». Первому квартилю (Q1) соответствует значение 61,2 мм, третьему квартилю (Q3) - 63,6 мм, а медиане и точке субъективного равенства - 62,6 мм

Энген Т . Основные методы психофизики

27

ей1. А затем опускаем вертикальные линии из точек пересечения на абсциссу, чтобы определить физические величины, соответствующие Q 1 , медиане Q 2 и Q 3 , как это показано на рис. 3.

Медиана (Мед.) — та длина линии, которая теоретически должна быть признана более длинной в одной половине проб и более короткой — в другой половине. В этом случае она является точкой субъективного равенства (TCP), которую следует сравнивать с физической величиной стандарта. При определении точки субъективного равенства предполагается, что линия, соединяющая величины р, соответствующие 62 и 63 мм, является в первом приближении прямой. Однако, ошибка, связанная с этим, в зависимости от области приложения результатов, может не иметь серьезных последствий. В данном примере точка субъективного равенства или пятидесятипроцентный уровень равен примерно 62,5 мм. Само собой разумеется, что алгебраическое определение медианы также возможно и дает следующие результаты:

|

где 0,34 является полученным в эксперименте значением р, соответствующим 62 мм и лежащим непосредственно ниже искомого значения р, равного 0,50; а 0,59 соответствует 63 мм и лежит непосредственно выше искомого р.

Обратите внимание, что полученное значение стимула, соответствующее р = 0,50, является тем же самым, что и при графической интерполяции. Это и понятно: обе величины являются лишь приближениями, зависящими от сделанного выше допущения о линейности. Как и следовало ожидать от этих оценок, точка субъективного равенства, полученная обоими методами, близка к эталону. Однако пятидесятипроцентный уровень обычно не представляет большего интереса; только в опытах по измерению абсолютного порога наиболее важна эта точка, как соответствующая значению абсолютного порога. В данном опыте по определению разностного порога нужна мера вариабельности или неопределенности, а полуинтерквартильный диапазон, Q , является наиболее ценным в данном методе анализа.

Q = 1/2(Q3-Q1),

где Q3 и Q1 — длины линий, соответствующие значениям

р = 0,75 и р = 0,25 и полученные при помощи линейной интерполяции.

В нашем примере

Q = 1/2(63,6 - 61,2) - 1,2.

1 В психофизике зависимость вероятности или частоты ответа от величины стимула принято называть психометрической функцией. (Примечание редактора источника.)

28

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

Эта мера вариабельности используется как показатель различительной чувствительности или разностный порог, но численно она не равна разностному порогу, измеренному, например, методом границ, хотя и сходна с разностным порогом, определенным как половина интервала неопределенности ( L=ИН/2). Если допустить, что распределение частот оценок является нормальным, то можно воспользоваться средним квадратическим отклонением как мерой разностного порога в соответствии с уравнением

Эта мера вариабельности используется как показатель различительной чувствительности или разностный порог, но численно она не равна разностному порогу, измеренному, например, методом границ, хотя и сходна с разностным порогом, определенным как половина интервала неопределенности ( L=ИН/2). Если допустить, что распределение частот оценок является нормальным, то можно воспользоваться средним квадратическим отклонением как мерой разностного порога в соответствии с уравнением

|

Среднее квадратическое отклонение имеет хорошо известные и полезные свойства и, несомненно, прямое определение его было бы лучшим методом. Итак, среднее арифметическое надежнее и предпочтительнее, чем медиана, если предполагается, что распределение оценок нормально.

Г . В . Гершуни , Е . Н . Соколов

ОБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СУБСЕНСОРНАЯ

ЕЕ ОБЛАСТЬ ( РЕЗЮМЕ )1

В психологических исследованиях чувствительность человека характеризуют чаще всего порогом ощущения, т.е. порогом осознания факта воздействия внешнего раздражителя и речевого сообщения об этом. Однако давно известно, что далеко не все из того, что воспринимается человеком и афферентирует его поведение, осознается. Например, еще в 1863 г. сотрудница И.М.Сеченова Н.Суслова наблюдала в эксперименте эффект неосознаваемого восприятия. Она заметила, что характер ощущений, вызванных штриховым прикосновением к коже волоском Фрея или ножками циркуля Вебера, изменяется при прохождении через кожу слабого электрического тока, который сам по себе не вызывает каких-либо ощущений. Еще в прошлом веке стали известны факты бинаурального взаимодействия: изменение локализации источника звука, слышимого одним ухом, под влиянием другого, неслышимого звука, подаваемого на второе ухо2.

Существование зоны чувствительности человека к неощущаемым раздражениям было прямо доказано в опытах известного советского физиолога Г.В.Гершуни. Позднее эта зона была определена им и количественно.

Во время Второй мировой войны Г.В.Гершуни обследовал больных с закрытыми травмами головного мозга после воздушной контузии,

1 Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.В.Гиппенрейтер, М.Б.Миха-

левской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 226-232.

2 Эти эксперименты описаны в работе Г.В.Гершуни (см.: Гершуни Г.В. О количест

венном изучении пределов действия неощущаемых звуковых раздражений //Проблемы

физиологической акустики. 1950. Т. 2. С. 28).

30

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

Рис. 1. Взаимоотношение порогов улитко-зрачкового рефлекса и порогов слухового ощущения на разных стадиях течения патологического процесса у больных с нарушением слуха после воздушной контузии. Ордината — интенсивность звукового раздражения в децибелах относительно нормального абсолютного слухового порога (0 дБ); абсцисса — стадии патологического процесса. 130 дБ — полная глухота; сплошная жирная линия — порог слухового ощущения; пунктирная – порог улитко-зрачкового рефлекса; заштрихованная поверхность – диапазон субсенсорной активности. I — тотчас после травмы; II— V— стадии восстановления слуховой чувствительности; VI — норма. Внизу — схематическое изображение степени расширения зрачка (слева — при отсутствии раздражения, справа — при действии звука)

Рис. 1. Взаимоотношение порогов улитко-зрачкового рефлекса и порогов слухового ощущения на разных стадиях течения патологического процесса у больных с нарушением слуха после воздушной контузии. Ордината — интенсивность звукового раздражения в децибелах относительно нормального абсолютного слухового порога (0 дБ); абсцисса — стадии патологического процесса. 130 дБ — полная глухота; сплошная жирная линия — порог слухового ощущения; пунктирная – порог улитко-зрачкового рефлекса; заштрихованная поверхность – диапазон субсенсорной активности. I — тотчас после травмы; II— V— стадии восстановления слуховой чувствительности; VI — норма. Внизу — схематическое изображение степени расширения зрачка (слева — при отсутствии раздражения, справа — при действии звука)

страдавших «постконтузионной глухотой»1. Он обнаружил, что сразу после контузии, когда слуховые ощущения либо полностью отсутствуют, либо появляются только при действии очень сильных звуков, возникают такие ответные реакции организма, как изменение спонтанной электрической активности коры головного мозга — появление ритмов более высоких частот, чем до звука, изменение разности потенциалов кожи (кожно-гальваническая реакция) и улитко-зрачковый рефлекс — изменение диаметра зрачка при действии звука. При нормальном слухе улитко-зрачковый рефлекс возникает при действии звуков, интенсивность которых превышает порог слухового ощущения на 25—30 дБ. В условиях же патологии этот рефлекс возникает при интенсивностях звука на 20—60 дБ ниже порога ощущения. Любопытна динамика соотношения порогов ощущения и улитко-зрачкового рефлекса по мере восстановления слуховой функции (см. рис. 1). Сначала улитко-зрачковый рефлекс заметно усиливается, порог его резко снижается (II—III стадии патологического процесса). Это происходит, по-видимому, потому, что мозговые структуры, ответственные за появление улитко-зрачкового рефлекса (не только средний мозг, где находится эффекторное ядро рефлекса, но и представительство его в коре), раньше выходят из тормозного состояния, чем отделы коры, определяющие возникновение ощущения. В результате этого снижения порога улитко-зрачкового рефлекса существенно возрастает зона неслышимых звуков, которые вызывают этот рефлекс. Эта зона была названа Гершуни субсенсорной областью. В дальнейшем происходит снижение порога не только улитко-зрачкового

1 См,: Гершуни Г.В. Изучение субсенсорных реакций при деятельности органов чувств // Физиологический журнал СССР. 1947, Т. 33. С. 303.

Гершуни Г . В ., Соколов Е . Н , Объективное измерение чувствительности... 31

рефлекса, но и порога ощущения, субсенсорная область уменьшается (стадии III, IV) и, наконец, отношения между слуховым ощущением и улитко-зрачковой реакцией нормализуются — слух восстановлен (стадии V, VI).

Другие непроизвольные реакции, регистрируемые в ходе патологического процесса, «ведут» себя подобным же образом.

Описанная динамика непроизвольных реакций человека при снижении чувствительности в результате патологического процесса использовалась в дальнейшем для диагностики и прогноза восстановления чувствительности .

Более поздние исследования Г.В.Гершуни и его сотрудников показали, что субсенсорная область существует и в норме. Ее пределы сильно зависят от функционального состояния человека и колеблются от 5 до 12 дБ для слуха.

Все эти данные показывают, что полная и точная характеристика сенсорных возможностей человека может быть получена только с помощью непроизвольных реакций.

Кроме того, в ряде случаев объективные реакции представляют единственную возможность измерения чувствительности: у маленьких детей, еще не полностью овладевших речью, при патологии головного мозга, связанной с нарушением речевой функции, при симуляции нечувствительности, а также во всех тех случаях, когда желательно провести измерение чувствительности, не привлекая внимание испытуемого к раздражителям специальной инструкцией, обусловливающей ответную реакцию.

Какие реакции организма используются в качестве объективных индикаторов чувствительности?

Целый ряд реакций, не поддающихся прямому произвольному контролю и возникающих при действии раздражителя как в самой сенсорной системе, так и в других системах организма рефлекторным путем. Перечислим их:

— реакции рецепторов (микрофонный эффект улитки, электро-ретинограмма и т.д.). Применение этих реакций в качестве индикаторов чувствительности весьма ограничено, так как они позволяют судить только о состоянии периферического отдела анализатора;

— реакции корковых отделов анализаторов (вызванные потенциалы, изменение спонтанной электрической активности коры, например депрессия хорошо выраженного альфа-ритма (8—12 кол./с);

— различные компоненты ориентировочного рефлекса (сужение кровеносных сосудов конечностей, кожно-гальванический рефлекс, движение глаз и головы в направлении раздражителя и др.);

— специальные адаптационные рефлексы (сужение зрачка на свет, сужение периферических кровеносных сосудов на холод);

32

Тема 17. Экспериментальные исследования восприятия

— безусловнорефлекторные реакции (например, рассмотренный выше улитко-зрачковый рефлекс). Все перечисленные выше реакции возникают «с места», без предварительной выработки;

— различные условнорефлекторные реакции, вырабатываемые в результате сочетания условного агента с различными специальными раздражителями. Обычно в качестве условного агента используется раздражитель, адекватный для того анализатора, чувствительность которого измеряется. Выбор же подкрепления зависит от характера вырабатываемой условнорефлекторной реакции: для депрессии альфа-ритма — свет, для кожно-гальванической реакции — электрокожное раздражение, для мигания вдувание воздуха в глаз.

Определение чувствительности с помощью непроизвольных реакций ведется общепринятыми психофизическими методами, обычно методом постоянных раздражений.

Г.В.Гершуни1 и Б.Н.Соколовым2 с их сотрудниками были проведены многочисленные исследования соотношения порогов различных реакций, вызванных одним и тем же раздражителем, определены ограничения и возможности использования отдельных реакций в качестве индикаторов чувствительности. Основные результаты этих исследований схематически представлены на рис. 2. Эта схема показывает ряд характерных соотношений разных реакций в процессе измерения чувствительности. Чувствительность к индифферентным раздражителям может быть измерена только с помощью непроизвольных реакций типа R 3 и оказывается довольно низкой (стадия I). Когда же раздражителю придается сигнальное значение, чувствительность резко возрастает, пороги разных реакций расходятся. Наиболее низкий порог имеют непроизвольные реакции, являющиеся компонентами ориентировочного рефлекса. Пороги ощущений, о которых мы судим по речевым ответам (R 1, реч.), устанавливаются постепенно по мере уточнения смысла инструкции экспериментальной ситуацией и достигают своего высшего уровня.

На следующей, третьей стадии происходит упрочение и дифференцирование выработанных условных рефлексов. В силу этого ориентировочные реакции сохранны. Пороги всех реакций практически совпадают. Когда условные реакции упрочены (IV стадия), непроизвольные ориентировочные реакции угасают. Если о чувствительности анализатора судить только по ним, может показаться, что она резко снизилась. Однако пороги ощущения ( R 1 , реч.) остаются на прежнем уровне, пороги произвольных условных двигательных реакций (R 1, двиг.) даже несколько снижаются, т.е. при автоматизации обусловленного инструкцией ответного движения,

1 См.: Гершуни Г.В. Общие результаты исследования деятельности звукового анали

затора человека при помощи разных реакций // Журнал высшей нервной деятельности.

Т. 7. 1957. С. 13.

2 См.: Соколов Е.Н. Восприятие и условный рефлекс. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958.

Гершуни Г . В ., Соколов Е . Н . Объективное измерение чувствительности... 33

Puc. 2. Схема изменений, определяемая но разным реакциям чувствительности анализатора в зависимости от общего числа наносимых раздражителей — п, раздражителей, являющихся сигналами определенных ответных реакций, — T и числа веподкрепляемых (дифференцировочных) раздражителей — p. R1, — реакции, обусловленные речевой инструкцией испытуемому: R1 реч .— словесный ответ (типа «Вижу», «Слышу»...); Rt двиг.— произвольная условная двигательная реакция. R2 — условнореф-лекторные реакции, вырабатываемые при безусловном подкреплении: R2 двиг. — условные мигательные; R2 вегет.— условные кожно-гальванические. R3 — реакции, возникающие без специальной выработки и речевых инструкций. Область расхождения порогов непроизвольных и словесной реакций заштрихована. I—IV — стадии изменения чувствительности. Переход от I стадии ко II соответствует приобретению раздражителем значения условного сигнала реакций R( или R2. Ось ординат — чувствительность в условных единицах; ось абсцисс — число п, T, р

Puc. 2. Схема изменений, определяемая но разным реакциям чувствительности анализатора в зависимости от общего числа наносимых раздражителей — п, раздражителей, являющихся сигналами определенных ответных реакций, — T и числа веподкрепляемых (дифференцировочных) раздражителей — p. R1, — реакции, обусловленные речевой инструкцией испытуемому: R1 реч .— словесный ответ (типа «Вижу», «Слышу»...); Rt двиг.— произвольная условная двигательная реакция. R2 — условнореф-лекторные реакции, вырабатываемые при безусловном подкреплении: R2 двиг. — условные мигательные; R2 вегет.— условные кожно-гальванические. R3 — реакции, возникающие без специальной выработки и речевых инструкций. Область расхождения порогов непроизвольных и словесной реакций заштрихована. I—IV — стадии изменения чувствительности. Переход от I стадии ко II соответствует приобретению раздражителем значения условного сигнала реакций R( или R2. Ось ординат — чувствительность в условных единицах; ось абсцисс — число п, T, р

например нажатия рукой на кнопку, иногда появляются неосознаваемые двигательные ответы на неощущаемые раздражители. Все другие реакции показывают более высокую чувствительность анализатора: пороги услов-норефлекторных непроизвольных реакций оказываются несколько ниже порогов ощущения и произвольного двигательного ответа. Эта разница характеризует величину субсенсорной чувствительности нормального здорового человека.