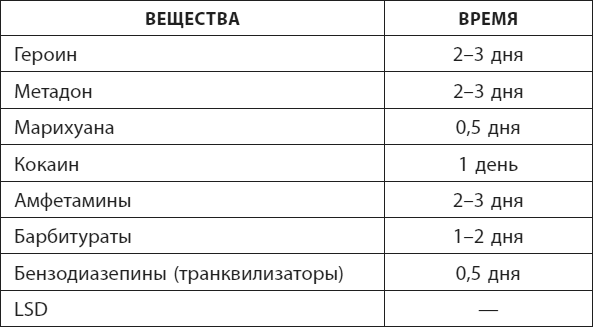

СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В МОЧЕ

Тест на содержание наркотиков в слюне

Также проводится с помощью тест-полосок, которые продаются в аптеке. Соответственно, обладает теми же достоинствами и недостатками, что и тест по моче. Время, в течение которого тест эффективен, еще более ограничено.

Наркотик выявляется по его метаболитам (подобно экспресс-тесту крови).

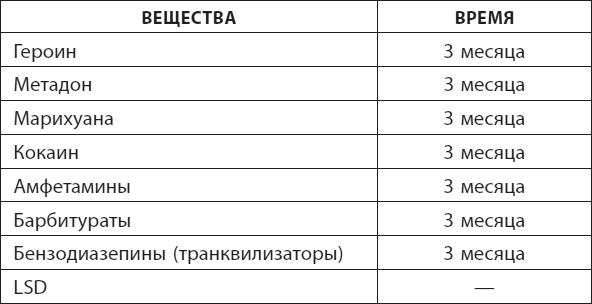

СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В СЛЮНЕ

Тест на содержание наркотиков в волосах

Пожалуй, самый удобный метод. Дело в том, что волос дольше всего сохраняет остаточные следы наркотика, позволяя определить употребление в течение нескольких месяцев.

Кроме того, срезать локон незаметно достаточно просто. Единственная сложность заключается в том, что для наиболее точного результата потребуются волосы с разных участков головы. Но это все равно много проще, чем незаметный забор слюны или мочи.

СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПО ВОЛОСАМ

Когда тестирование не работает?

К сожалению, тестирование позволяет определить только известные, изученные виды наркотиков. Кроме того, точность не стопроцентная, и результаты могут быть ложными – как ложноположительные, так и ложноотрицательные.

В последние несколько лет стремительное развитие рынка наркотиков приводит к постоянному созданию новых составов – спайсов. Они могут частично состоять из натуральных трав и грибов с добавками искусственных составов или представлять собой полностью синтезированное вещество.

|

|

|

Так или иначе, чудовищный «ассортимент» растет с невероятной скоростью, и когда в медицине появляется тест для определения нового наркотика в крови, на «рынок» уже выбрасывается сотня совершенно новых. Даже за границей существует всего несколько тест-систем, позволяющих определить базовые компоненты спайсов, в Россию они не поставляются.

Что же делать? Можно ли доверять тестам, если и они могут ошибаться?

В любом случае, действовать лучше «от малого к большему» – от наблюдений и домашних тестов к более сложным и точным методам. «Рука об руку» с гарантированной точностью проверки идет и риск – если будете проявлять регулярную и настойчивую, но безосновательную подозрительность, то с большой вероятностью просто разрушите близкие отношения. Ваш близкий в такой ситуации, напротив, может назло начать употреблять какое-нибудь психотропное средство, действуя по бунтарскому сценарию – «раз вы считаете меня плохим, таким и буду».

Поэтому для начала стоит испробовать домашние методы тестирования, а заодно предложить человеку проверить его здоровье. Если дело не в зависимости от наркотика, близкий человек достаточно легко согласится на обследование, и вы сможете избавиться от подозрений или своевременно получить подтверждение (далеко не все люди знают, как можно определить зависимость в медицинских условиях). Если же человек начинает упираться, это дополнительный повод серьезно задуматься.

|

|

|

Если испытываете неуверенность, лучше перестраховаться и обратиться к специалисту-наркологу за консультацией – вам подскажут наиболее действенную стратегию, исходя из всех обстоятельств (особенностей характера человека, отношений в семье и т. д.). К примеру, квалифицированный психолог, специалист по зависимостям, может под видом дальнего родственника или просто знакомого прийти к вам домой и в ходе ненавязчивой беседы проверить опасения.

РЕЗЮМЕ:

1. Важный признак, который должен вызвать тревогу, – быстро меняющееся в течение дня поведение и настроение. Он должен наблюдаться не один раз, а достаточно продолжительное время – несколько недель.

2. Никогда не делайте далекоидущих выводов на основании одного-единственного признака. Все-таки зависимость затрагивает все сферы жизнедеятельности человека: биологию, психику, социальную сферу, духовную составляющую. Поэтому и проявления должны быть комплексными.

|

|

|

3. Не стоит однозначно доверять тестам на наличие наркотика в биологических средах организма – они могут ошибаться.

4. Лучший способ удостовериться, что ваш близкий не употребляет наркотики, – визит к специалисту.

Зависимость – распущенность или болезнь?

Этот вопрос задает себе каждый, столкнувшийся с фактом наркомании в своей семье или в кругу друзей. И каждый проходит серию типичных реакций: самообвинение, агрессию, отчаяние. Но, к сожалению, отсутствие понимания и базовых знаний о проблеме мешает сформулировать правильное к ней отношение и становится причиной типичных ошибок восприятия.

Одна из самых страшных ошибок – счесть наркоманию блажью. «Это такой возраст», «просто он попал в дурную компанию», «перебесится – пройдет», «он это назло делает, «у него просто нет воли и целей в жизни, он – тряпка» – каждая подобная мысль ведет к трагедии.

Для того чтобы определенно и четко отделить «блажь» от болезни, перечислим основные параметры, по которым можно определить, что человек не «просто мается дурью»:

1. «Блажь» может надоесть. Наркотик – никогда. Даже те виды препаратов, которые со временем перестают создавать приятные ощущения, зависимый продолжает принимать для того, чтобы снять чудовищные ощущения от отмены препарата.

|

|

|

2. От «блажи» можно отвлечь (новым интересным хобби, проектом, целью). От наркотика невозможно – человек теряет работу, друзей, близких, ставит под угрозу собственное здоровье и жизнь, но продолжает «употреблять».

3. «Блажь» – не разрушает тело, не разрушает социальные контакты. Наркотические препараты воздействуют как на психическую, так и на сферу телесного, вызывая вполне конкретные органические изменения (в том числе поражения мозга). Кроме этого, страдает социальная сфера – меняются люди вокруг, социальная роль, а также начинает разрушаться та часть человека, которую можно отнести к сфере духовной.

4. С «блажью» человек волевым усилием может справиться самостоятельно. Самостоятельный отказ от наркотика невозможен. Случаются периоды отказа (иногда даже на довольно продолжительный срок), но рано или поздно происходит неизбежный срыв, и все начинается сначала.

Считая употребление наркотика распущенностью, семья может молчаливо ждать или, наоборот, впадать в агрессию, спрашивать «Когда это кончится?».

Никогда. Пока вы не признаетесь сами себе, что это болезнь, подобная любой другой. Никто не будет говорить человеку с онкологическим заболеванием или даже банальным кариесом: «Перетерпим, и все пройдет». Каждый понимает, что дальше будет только хуже.

Также и с наркоманией – чем дольше человек употребляет психотропные препараты, тем более сильным изменениям подвергается его организм, психи– ка, он сам как личность, его жизненный уклад и окружение.

Действительно, первое время после начала употребления никаких видимых изменений не происходит. Болезнь наркомания наступает незаметно, когда сам зависимый еще думает, что все под контролем, а его близкие либо ничего не подозревают, либо верят, что это всего лишь временное явление, которое можно контролировать, либо думают, что это «блажь, перебесится», либо верят в свой авторитет и возможность «раз и навсегда запретить» употреблять наркотики.

Все это – типичные ошибки, которые оттягивают начало лечения и никогда не дадут ожидаемый результат.

На самом деле мысль «я в любой момент могу бросить, просто не хочу» – это ловушка, в которую попадает практически каждый зависимый; самоуспокоение, самообман, который позволяет продолжать принимать психотропные препараты и чувствовать себя в безопасности. И этот же посыл – явный показатель, что человек уже «попался на крючок», уже стал наркоманом и начался непрерывный процесс погружения в болезнь. Поэтому не нужно обманываться заверениями зависимого, который уже не контролирует себя. Им управляет наркотик, подчиняя себе не только тело, но и мысли.

РЕЗЮМЕ:

1. Наркомания – это болезнь! И никак иначе.

2. Если это болезнь, ее нужно правильно лечить.

3. Любая болезнь – это процесс, а не состояние. Наркомания непрерывно ухудшает физическое, психическое состояние человека, меняет его личность, разрушает социальные связи. Чем раньше начато лечение, тем меньше разрушений, тем вероятнее выздоровление.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Историй о родителях, которые считают зависимость блажью, великое множество. Часто это подается под соусом: «Он не наркоман! Он просто употребляет наркотики. Иногда. Это просто Петя (Вася, Лена и т. п.) на него дурно влияют!»

Вот типичный случай. Не раз нам приходилось сталкиваться с такими родителями, и часто подобные истории ничем хорошим не заканчиваются.

Итак, первичная консультация. На приеме уже немолодые мама и папа. Их двадцатилетний сын Кирилл употребляет наркотики, но не видит в этом проблемы. Мать и отец озабочены поведением сына, но считают, что это не настолько серьезно, насколько пытается представить доктор. Они думают, будто достаточно того, чтобы психолог просто поговорил с Кириллом, как-то «зацепил» его и уговорил отказаться от употребления.

Врач приглашает психолога, родителям объясняют, что наркомания это болезнь, рассказывают о причинах ее возникновения, о последствиях, почему нужна реабилитация.

Но у родителей есть свое представление, почему сын употребляет наркотики и как нужно это «лечить». Они ищут «специалиста», который разделит их взгляд на проблему и будет лечить молодого человека так, как ему скажут. И самое страшное – находят. В любой профессии достаточно недобросовестных людей. Естественно, только «говорящие по душам» психологи их сыну не помогут.

О том, что родители Кирилла нашли такого «специалиста», мы узнали много позже, спустя три года, в течение которых мама и папа прошли вместе с сыном все круги ада наркомании: воровство из дома, ложь, проблемы с законом, бессонные ночи, скандалы, барыги, больницы…

Именно тогда, когда они осознали свое бессилие, в памяти всплыл разговор на первичном совместном приеме у врача и психолога, разговор о реабилитации, о том, что их позиция – неконструктивная.

Признание собственного бессилия перед зависимостью близкого – очень важный и ресурсный момент для созависимого родственника. Он позволяет остановиться, осмотреться и принять реальную помощь, а не полагаться на собственные силы. Наркомания не та болезнь, в лечении которой своих сил может оказаться достаточно.

С Кириллом, в конце концов, все закончилось благополучно. Он прошел реабилитационный курс, а родители – цикл групповых занятий для родственников. Но сколько же времени потребовалось, сколько сил и ресурсов было потрачено из-за простой, казалось бы, человеческой слабости – самонадеянности.

Как наркомания меняет человека

Наркотики поражают решительно все сферы, сопряженные с существованием человека. Зачастую внимание обращается только на прямые физические последствия – преждевременное старение, проблемы с иммунитетом, нарушение работы сердечно-сосудистой или дыхательной систем. Как-то упускается из внимания то, что страдают все сферы жизни – помимо физической, еще и психическая, социальная и даже духовная.

Не учитывая этого, близкие совершают множество ошибок.

Во-первых, родные наркомана думают, что имеют дело с той же личностью, с которой долгое время жили рядом, пытаются апеллировать к прежним ценностям, оценивать поступки так, как раньше. Но всякий раз они «промахиваются». Это неудивительно – ведь перед ними уже совершенно другой человек, о котором они мало что знают. Поэтому ожидания близких в этом случае можно сравнить с попытками прогнозировать поведение совершенно незнакомого человека.

Во-вторых, сами зависимые, находясь на стадии лечения, ошибочно полагают, что наркотики наносят вред только организму. К сожалению, нередки ситуации, когда человек ложится в клинику не для того, чтобы навсегда бросить наркотики, но исключительно чтобы снизить потребляемую дозу, поправить физическое здоровье и даже (как бы чудовищно это ни звучало) чтобы после восстановления получить больше ощущений от приема привычной дозы.

Так или иначе, важно понимать, что наркомания влияет на все 4 «системы», составляющие основу человеческой жизни: физиологическую, психологическую, социальную и духовную.

Понимание этих изменений позволит родственникам более эффективно взаимодействовать с зависимым и подготовить себя ко многим перипетиям, неизбежно возникающим в процессе лечения и реабилитации.

Физические изменения

В конечном итоге, при длительном употреблении психоактивных веществ затрагиваются решительно все органы и системы организма: начиная от кожных покровов и заканчивая жизненно важными органами, такими как сердце, печень, легкие и т. д.

Если взять несколько фотоснимков человека – от начала приема наркотиков до глубокого погружения в болезнь, – то можно увидеть, что буквально за несколько лет употребления человек меняется до неузнаваемости. Молодые юноши и девушки превращаются в настоящих стариков и старух, поражается кожа, лицо «обрастает» морщинами, тело как будто иссыхает. Все эти изменения вызываются внутренними процессами, не видимыми глазу, и свидетельствуют о тяжелых нарушениях в работе всего организма.

Опиоидные (опиатные) рецепторы, расположенные в головном, спинном мозге и некоторых органах, – это чувствительные нервные окончания, которые могут возбуждаться веществами опиоидного типа. Когда рецепторы связываются с этими веществами, человек перестает ощущать боль. Отдельные типы таких рецепторов при активации могут вызывать угнетение дыхания, общее успокоение, могут угнетать психику, вызывать острые психические расстройства.

Концентрация эндогенных (то есть вырабатываемых в самом организме) опиоидов в норме не велика. Эти вещества, называемые эндорфинами, энкефалинами, динорфинами, эндоморфинами, выбрасываются в кровь в моменты стресса, чтобы уменьшить возможную боль, «зарядить человека эмоциональной энергией». Действуют как раз на опиоидные рецепторы.

Наркотики конкурируют с эндорфинами за эти рецепторы, что и приводит к формированию физической зависимости.

Механизм привыкания и абстиненции

В первую очередь, поражается центральная нервная система и мозговые структуры. Большая часть психоактивных препаратов работает непосредственно в этих областях, действуя как внутренние «гормоны радости» – так иногда называют вещества эндорфины, которые вырабатываются в организме. Взаимодействуя с теми же рецепторами, что и эндорфины, наркотики опийной группы, например героин, замещают их во внутреннем обмене веществ. Организм «понимает», что собственные «гормоны радости» уже не нужны, раз есть внешние, которые к тому же поступают регулярно, да еще и в достаточном количестве, и «дает команду» снизить выработку эндорфинов до минимума.

Но нужно понимать, что эндорфины вырабатываются не только для того, чтобы получать удовольствие в моменты счастья, но и чтобы блокировать, например, болевые ощущения умеренной интенсивности, которые возникают в ответ на легкие травмы или усталость мышц.

Это и является причиной болевых ощущений в период абстиненции, то есть ломки у опийных наркоманов, возникающей в момент отказа от наркотиков. Привычное подавление боли большими дозами опиатов приводит к тому, что обычные импульсы, например напряженные мышцы или нагруженные суставы, начинают восприниматься как непереносимая боль в момент отсутствия опиатов в крови. Ведь собственные эндорфины вырабатываться в нужном количестве перестали за ненадобностью.

Со временем спектр привычных ощущений из-за этого смещения «внутренней химии» кардинально меняется: то, что раньше во время приема наркотика воспринималось как эйфория, теперь начинает ощущаться организмом как норма. И, соответственно, возврат к нормальному восприятию уже трактуется мозгом как болезненное состояние.

Именно поэтому, даже когда наркотик перестает доставлять какие-либо «приятные ощущения» (а это неизбежно происходит, потому что у центральной нервной системы вырабатывается устойчивость к постоянному раздражению), человек все равно продолжает употреблять психоактивные вещества, просто для того чтобы избавиться от боли – вернуть организм к новой «норме».

Можно сказать, что, по сути своей, человеческий организм – это, во-первых, система достаточно ленивая, а во-вторых, быстро приспосабливающаяся к любым условиям. Первое обусловлено стремлением к сбережению ресурсов, которые могут понадобиться для выживания. Второе – прямой необходимостью к выживанию. Только тот, кто может быстро приспособиться в условиях тяжелых изменений, сможет выжить и продолжить свой род. Оба механизма заложены в нас от природы и передаются из поколения в поколение на протяжении десятков тысячелетий.

В результате постоянное употребление наркотиков приводит к тому, что естественные эндорфины перестают вырабатываться в нужном количестве – организм не видит необходимости в приложении дополнительных усилий при стимуляции извне.

С другой стороны, происходит быстрое привыкание к новой «системе функционирования». Так формируется сторона физического привыкания, неизбежно сопровождаемая грубыми нарушениями в работе центральной нервной системы и мозговых структур.

Как следствие, снижается или изменяется тактильная восприимчивость, снижаются интеллектуальные способности, нарушаются умственные процессы, координация – то есть решительно все процессы, которые регулируются центральной нервной системой.

Человек жалуется на боли, не может адекватно управлять телом, не может логически мыслить, «тормозит», проявляются нарушения речи (от запинаний до перестановки букв в словах или даже полностью непонятной речи, хотя человек может быть полностью уверенным, что говорит, как и всегда).

Преждевременное старение

Вещества, содержащиеся в наркотиках, действуют по-разному, но, так или иначе, влияют на жизнеспособность клеток. Нарушаются естественные процессы регенерации, усвоения полезных веществ. Следствием становится преждевременное старение, ломкость волос, ногтей, разрушение зубов, образование кожных поражений (зачастую сопровождающихся зудом, поэтому человек начинает расчесывать эти места, что на фоне сниженного иммунитета приводит к возникновению незаживающих кожных поражений из-за присоединения инфекции).

Сердечно-сосудистая система

Традиционно считается, что «удар по сердцу» наносят только стимуляторы, у которых сам эффект от приема подразумевает ускорение сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений. Однако, так или иначе, сердечно-сосудистая система страдает при приеме любых психоактивных веществ.

Напрямую связанное с функционированием центральной нервной системы, сердце испытывает колоссальные перегрузки при приеме наркотиков. К этому добавляется нарушение обмена веществ в тканях, прямое токсическое воздействие на сердечную мышцу.

Часто у наркоманов можно встретить такое заболевание, как инфекционный эндокардит. Дело в том, что инфекционные агенты – бактерии, попадающие в кровь во время частых инъекций, «оседают» на внутренней стенке сердца и вызывают там локальный воспалительный процесс. Это очень серьезное заболевание с высоким риском неблагоприятного исхода.

Дыхательная система

Аналогичные процессы затрагивают дыхательную систему. Опиаты, например, прямо угнетают дыхание и кашлевой рефлекс, что может приводить к развитию тяжелых бронхитов и пневмоний, особенно на фоне сниженного иммунитета или наличествующего хронического инфекционного заболевания – вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции. Последнее встречается очень часто.

Стимуляторы, например кокаин, вдыхаемые через нос, постоянно иссушают слизистую оболочку, выстилающую носовую полость. Возникает хронический насморк, частые кровотечения, и все это с трудом поддается лечению.

Пищеварительная система

Пищеварительная система страдает как от непосредственного воздействия наркотических препаратов, так и в ходе сопутствующих поведенческих изменений.

В частности, при наркотической эйфории подавляется естественное чувство голода – это одна из причин, по которой зависимые люди начинают быстро терять вес. Нерегулярное, редкое, неразборчивое питание (как правило, какие-нибудь высококалорийные жирные перекусы, нередко «разбавляемые» алкоголем) приводит к развитию самых различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Мочеполовая система

Почки в организме человека отвечают, помимо всего прочего, за выведение различных токсинов. Почечная недостаточность может развиться как одно из осложнений употребления наркотиков.

Распространенной патологией являются и разнообразные половые дисфункции – от нарушений полового влечения до проблем с эрекцией, связанных с нарушением локального кровообращения. Немаловажную роль играет и постепенное снижение самой потребности в сексе – ее полностью вытесняют наркотическая эйфория и дальнейшая потребность в употреблении. Кроме того, расстройства в работе нервной системы приводят к тому, что человек просто не реагирует на факторы, которые в норме могут являться возбуждающими.

Иммунная система

Корректная работа иммунной системы основана на четком «понимании» организма, что представляет для него угрозу. В ходе воздействия психоактивных веществ, в первую очередь, нарушается именно это «понимание» – организм оказывается дезориентирован. От воздействия наркотиков страдают все звенья иммунной системы, отвечающие за борьбу с инфекционными и вирусными агентами. Человек становится беззащитным перед лицом даже самых банальных простудных заболеваний, которые в нормальном состоянии проходят за несколько дней безо всякого лечения.

Кроме того, сами методы употребления наркотиков создают значительную угрозу для проникновения инфекций в организм: не одноразовые шприцы (нередки случаи введения наркотика «по кругу» несколькими людьми из одного и того же шприца); вдыхание, приводящее к изъязвлению слизистой (а открытые нарушения слизистой и кожных покровов – это самый быстрый путь проникновения инфекций).

Самыми распространенными у наркозависимых являются гепатиты В и С (они как раз передаются только через кровь) и ВИЧ-инфекция (ВИЧ – вирус иммунодефицита человека), печально известная как «СПИД».

Люди, которые принимают инъекционные наркотики кустарного производства, практически поголовно страдают гнойными осложнениями: абсцессами (гнойниками) в местах инъекций. Производятся такие вещества на обычной кухне наркопритона без соблюдения элементарных норм бытовой чистоты, где, конечно, ни о какой стерильности речь не идет. У потребителей таких наркотиков часто возникают флегмоны (пропитывание гноем обширных участков тканей), гангрены (омертвение) различных органов, сепсис (в народе – «заражение крови»). От этих осложнений наркозависимые в основном и умирают через год-два после начала употребления.

Психические изменения

Формирование психологической зависимости

Далеко не все наркотики формируют физическое привыкание, сопровождающееся ломкой, – то есть физическую потребность продолжать употреблять психоактивные вещества, чтобы избавиться от болезненных последствий абстинентного синдрома (комплекса симптомов, возникающих в начальный период отмены наркотика).

Но решительно все формируют зависимость психологическую – более страшную.

Сигналы о снижении количества наркотика в организме начинают восприниматься мозгом как равноценные сигналам о голоде и жажде: то есть входят в ряд вещей, необходимых для выживания. На этом основывается ложная убежденность человека, что он может бросить в любой момент, если не испытывает выраженных болевых ощущений в промежутках между употреблением. Точно так же можно заявить «я хочу – ем, хочу – не ем», но рано или поздно естественный психологический механизм «поведет» к холодильнику.

Неадекватность реакций

Постоянное воздействие на нервную систему и мозг формирует ложные, неадекватные реакции на самые обычные вещи: начиная от агрессии или, напротив, неестественно спокойного отношения к ярким событиям, до поведения, полностью продиктованного устойчивыми галлюцинациями (человек слышит голоса, которых нет, видит вещи, которых не существует, реагирует на них, как будто это реальность).

Часто острые психотические реакции в виде бреда и галлюцинаций возникают у спайсовых наркоманов. Такой человек может несколько месяцев курить спайс и не вызывать никаких подозрений даже у близких родственников, пока, наконец, в один прекрасный момент после очередной порции «смеси» не начнет все крушить вокруг себя, подчиняясь голосам, живущим в его голове.

Ключевая сложность – самому человеку объяснить его неадекватность уже невозможно, именно потому, что он считает свое поведение абсолютно нормальным и оправданным. Как раз наоборот, реакции других людей могут казаться ему неадекватными и странными.

В конечном итоге, изменения приводят к тому, что зависимый становится опасен как для себя, так и для окружающих – вплоть до того, что может начать бросаться с ножом на людей в ответ на невинное замечание или даже «неправильно заваренный кофе». Такая вспыльчивость и взрывная раздражительность часто встречается именно у спайсовых наркоманов. Хотя и люди, злоупотребляющие стимуляторами, или опийные наркоманы в период абстиненции к этому также склонны.

Многие наркотики настолько резко могут изменить поведение человека, что, находясь за рулем, вместо того чтобы нажать на тормоз, видя приближающееся препятствие, он, наоборот, нажмет на газ. И будет считать это правильным.

Снижение памяти и интеллектуальных способностей

Возникают проблемы с памятью – иногда зависимый не может вспомнить даже то, что происходило несколько минут назад. Новая информация не усваивается, даже если ее повторить несколько раз. Какие-то совершенно очевидные логические взаимосвязи превращаются в загадку. Иногда эти изменения заходят настолько далеко, что становятся прямой угрозой для существования – например, человек не видит взаимосвязи между голодом и необходимостью поесть, холодом и необходимостью одеться, температурным воздействием и необходимостью отстраниться, чтобы не получить ожог.

Наиболее очевидны изменения у людей, которые до развития зависимости отличались высокими интеллектуальными способностями. Они утрачивают интерес к прежним занятиям, становятся рассеянными, теряют возможность использовать ранее полученные знания.

Мы очень часто встречаем в своей практике случаи, когда наркозависимый настолько личностно изменен, что в этой клинической картине теряется психическое расстройство, требующее отдельного лечения. Его просто не замечают родственники, близкие, приписывая «чудачества» действию принимаемого наркотика. Специалисты давно обратили внимание на то, что эти люди с так называемым двойным диагнозом (наркомания плюс психическое заболевание) наиболее сложны для подбора правильного лечения и проведения последующей успешной реабилитации. К таким людям нужен особый подход.

Развитие психических заболеваний

И для человека, изначально здорового, эту опасность нельзя исключить полностью. Не все психические заболевания, такие, например, как шизофрения, развиваются вследствие генетической предрасположенности – многие расстройства являются «приобретенными», возникающими из-за органических повреждений мозга.

Относительно легкие психические нарушения возникают на ранних стадиях приема наркотиков. Это могут быть личностные, так называемые психопатические, изменения. Человек по характеру становится другим: реагирует иначе, более бурно или, наоборот, более индифферентно. Часто могут возникать депрессии, иногда настолько тяжелые, что возможен исход в виде суицида (самоубийства). В случае употребления спайсов не редки галлюцинации и бред, похожие на проявления шизофрении. Их же вызывают и наркотики-галлюциногены.

Поэтому лечение и реабилитация зависимых обязательно должны сопровождаться помощью квалифицированных психиатров, которые определяют наличие психических расстройств и при необходимости проводят соответствующее лечение.

! Если употребление наркотиков привело к развитию физических и психических патологических процессов, простой отказ от психоактивных веществ не поможет организму восстановиться. В любом случае человеку нужна помощь врачей. Иначе говорить о полном восстановлении бессмысленно – даже при отсутствии дальнейшей тяги к наркотикам вы получите «на выходе» больного человека, неспособного к полноценной жизни.

Социальные изменения

Необходимость постоянного присутствия наркотика в организме в корне меняет социальную жизнь человека. Все взаимодействия с окружением отныне пропускаются через призму зависимости.

Работа

Если раньше она была способом реализовать амбиции, источником дохода для осуществления планов и желаний, то теперь становится только способом достать деньги на новую дозу. Но поскольку человек постепенно теряет интеллектуальные способности и способность к концентрации, а сами психоактивные вещества стоят достаточно дорого, работа постепенно полностью теряет значимость.

Либо наркоман бросает ее и начинает искать быстрые источники дохода (зачастую нелегальные), либо его увольняют, потому что он просто не выполняет свои обязанности. При этом социальные границы размываются настолько, что человека совершенно перестают интересовать сами способы получения денег – главное, чтобы хватило на дозу. Нужно для этого украсть или ограбить кого-то, для зависимого вскоре становится не так важно. Нередко именно эти люди становятся активными наркодилерами, поскольку деятельность позволяет и заработать, и получить доступ непосредственно к веществам.

Образование и интересы

Эти две сферы постепенно отключаются полностью, поскольку никак не взаимосвязаны с тем, что становится главным «увлечением» в жизни зависимого. Человек бросает учиться, перестает заниматься всем, что раньше казалось интересным. В редких случаях, если какие-то увлечения присущи той социальной группе, в которой он употребляет препараты, они могут остаться. Например, увлеченность определенным жанром музыки, исполнителем.

Социальное взаимодействие

Круг общения постепенно ограничивается теми людьми, у которых можно достать дозу, или теми, с кем человек употребляет наркотики. Иные варианты коммуникаций утрачивают значимость – в том числе семейные или старые дружеские связи. В конечном итоге, зависимый становится равнодушен даже к самым близким. Именно поэтому при попытке заставить его отказаться от наркотиков ошибочно апеллировать к семейным чувствам, любви, обязательствам. Всего этого уже не существует в системе ценностей наркомана.

Нет, конечно, он может в моменты кратковременного «просветления» испытывать чувство вины, однако пройдет немного времени, и человек об этом просто забудет: под воздействием принятой дозы или в поисках очередной партии вещества.

Утрачиваются понятия общепринятых приличий (к примеру, в одежде), нормы поведения в рабочем, дружеском коллективе, на улице, с незнакомыми людьми и т. д. На первый план выходит поведение, сформированное патологическим влечением, подчиненное единственной цели – найти и употребить наркотик.

Духовные изменения

Одновременно с социальными изменениями происходит и деградация духовных устоев. Нравственность и способность к нормальным человеческим чувствам подменяются потребностью в наркотике. Частично это объясняется воздействием на всю центральную нервную систему и, особенно, головной мозг, частично – кругом общения, в который попадает зависимый, и смещением ценностных ориентиров. Помимо того что он сам начинает думать только о новой дозе и утрачивает способность к адекватной оценке собственной жизни, еще и попадает под влияние других зависимых, которые начинают оправдывать любое поведение, в том числе полную нравственную деградацию.

«Украл? Ну, человек сам дурак – лучше надо следить за своим добром, а не лохом быть».

«Ударил жену? А что она полезла со своими нотациями?»

Это самые простые примеры, но они показывают, насколько сильна духовная деградация в среде зависимых. Оправдываются любые модели поведения, ведущие к принятию дозы, закономерной считается любая реакция на попытку удержать человека от наркотиков.

Сострадание, чувство долга, любовь, ответственность, честность – все доброе, чистое, сильное, что есть в человеческой душе, вытесняется противоестественной «жаждой». Даже в те моменты, когда кажется, что человек адекватен, это может быть всего лишь филигранная актерская манипуляция.

Важно понимать одну вещь, которая позволит не впасть в крайности.

С того момента, как близкий человек начал употреблять психоактивные вещества, самого человека (его личности) становится все меньше и меньше. С вами общается не брат/сестра, сын/дочь или муж/жена – а, если можно так сказать, сам наркотик. Это он диктует слова и поступки.

Близкий вам человек оказывается как будто запертым в другую личность, и ваша задача – помочь ему избавиться от «монстра», который завладел его телом, разумом и душой. Как это сделать? При чем тут семья? Как вы можете повлиять на процесс лечения, уже после подключения к нему квалифицированных специалистов? И почему говорят о том, что при наличии пристрастия к наркотикам одного члена семьи созависимость охватывает всех близких?

Наркоманам свойственна лживость. За исключением, пожалуй, случаев, когда удается сразу же заметить зависимость близкого человека – буквально после приема первой-второй дозы – и направить на лечение. Один из наших пациентов так характеризовал эту черту зависимых: «Когда наркоман говорит "здравствуйте", он уже врет».

Склонность ко лжи напрямую связана с постоянно оттачиваемым умением манипулировать окружающими. Изначально зависимый врет из нежелания, чтобы близкие вмешивались в его дела, или из страха, что узнают о его «увлечении». Затем добавляется необходимость лгать, чтобы достать деньги, продолжить употребление, избежать лечения.

Оттачивается навык манипуляции – причем построенной именно на лжи. Зависимый учится филигранно распознавать, на кого из близких можно воздействовать клятвенными заверениями «уже завтра пойти лечиться», кому можно «надавить» на жалость или чувство вины.

Та боль, которую человек причиняет близким, его не волнует. От переживаний уберегает сформированный уже крайний эгоцентризм.

РЕЗЮМЕ:

1. Страдают основные сферы жизни человека: физическая, психическая, социальная, духовная. Болезнь деформирует их, подстраивая под главенствующую цель – регулярное потребление психоактивного вещества.

2. Прием наркотиков приводит к тому, что организм в буквальном смысле начинает «рассыпаться» – возможно развитие любой патологии, постепенно угнетаются функции практически всех систем, и без квалифицированной медицинской помощи человек может погибнуть буквально за пару лет.

3. Психические нарушения часто маскируются действием наркотика. Поэтому наркомана всегда должен на начальном этапе лечения наблюдать психиатр.

4. Личность меняется настолько, что от былого человека не остается практически ничего. С вами общается и взаимодействует не тот, кого вы знали раньше, а его любимый наркотик.

Созависимость

Важно понимать, что зависимость – это не трагедия одной личности. Наркомания поражает всю семью – всех близких, кто находится рядом (родителей, братьев, сестер, детей, супругов). Так или иначе, весь жизненный уклад оказывается подчинен наркотикам.

Члены семьи начинают жить не своей жизнью, а жизнью зависимого родственника, переживая вместе с ним все этапы трагедии, подчас забывая о собственных нуждах и проблемах. Сознание и восприятие постепенно меняются, формируется и усугубляется контрпродуктивное поведение, и эта чудовищная воронка затягивает, превращая в жертв наркомании не только непосредственно зависимого, но и всех его близких.

Разберем наиболее распространенные последствия, которые возникают в семье зависимого, рассмотрим, как обычно в этих ситуациях ведут себя созависимые родственники, попытаемся разобраться, как нужно было бы реагировать, чтобы не включаться в порочный круг созависимости.

Финансовые последствия

Пожалуй, наиболее очевидные, особенно, если до этого зависимый человек был основным «работником» в семье. Теперь же зарплата уходит на наркотические препараты, да и сам потребитель находится под угрозой увольнения.

Затем из дома начинают пропадать ценные вещи. В отсутствие денег наркозависимые в первую очередь прибегают к этому, наиболее безопасному способу заполучить необходимую сумму. Не важно, сколько времени семья копила на ту или иную ценность, был ли это значимый подарок от близких людей или наследство, оставленное родственниками (например, фамильные драгоценности). Бесполезно уповать на какой-либо нравственный стопор.

Многие семьи сталкиваются с тем, что зависимый как-то неожиданно для всех окружающих успел набрать кредитов. И хорошо, если заем был оформлен официально, в банке. Зачастую, получив отказ в банковской организации, люди идут к так называемым «частным кредиторам». Нужно ли говорить о грабительских процентах, криминализированной структуре всей этой системы и высоком риске не только для имущества, но даже для здоровья и жизней всех членов семьи?

Нередко сами наркодилеры предлагают клиентам «хороших людей», которые готовы одолжить денег на дозу. Достаточно оставить в залог какое-нибудь имущество просто под расписку – как правило, квартиру, машину или дом (то есть нечто ценное, что есть в собственности). Конечно же, сам наркодилер находится «в доле» и рассчитывает, что зависимый не успеет вовремя погасить долг, а дальше: «Вот расписка, и знать ничего не знаю».

Хуже всего то, что сам процесс заема может происходить, когда человек находится в состоянии эйфории от наркотика и, ничего не соображая, способен поставить подпись под любыми обязательствами.

Созависимое поведение

Пытаться оправдывать человека перед начальством и коллегами. Допустим, звонить на работу и говорить, что он заболел, когда зависимый в очередной раз находится под воздействием наркотика. Оплачивать его счета и кредиты.

Родственникам кажется, что они помогают, спасают как своего близкого, так и всю семью. Но на самом деле у зависимого просто формируется ощущение безопасности – инстинкт самосохранения окончательно исчезает, зато появляется уверенность в своей вседозволенности.

Что бы он ни сделал, его всегда спасут – так зачем ограничиваться? Зачем думать над тем, что ты делаешь? Можно до бесконечности занимать деньги – родственники оплатят.

В подобных условиях наркомана в разы сложнее уговорить на лечение, ведь человек не видит никаких проблем и рисков, он уверен, что ему ничего не угрожает.

Конструктивное поведение

Если у вас есть такая возможность, как только стало известно о зависимости близкого человека, постарайтесь оформить все значимое имущество как минимум в совместное пользование. Поставьте человека перед фактом, что со своими долгами и проблемами на работе придется разбираться самостоятельно. Это вряд ли заставит отказаться от наркотиков (хотя и такой вариант нельзя исключать), но поможет уговорить обратиться к врачу, как только ситуация начнет выходить из-под его контроля.

Любой факт воровства должен жестко пресекаться – никакого попустительства. Уже после первого инцидента нужно поставить жесткие рамки: пригрозить разрывом отношений, лишением финансового обеспечения, обращением в полицию. Определите меру, которая будет значимой, но, с другой стороны, к которой действительно можете прибегнуть. Если человек один раз поймет, что вы не выполняете угрозы, дальше любые увещевания будут бесполезны.

Психологические последствия

Наркотики меняют не только психологию самого зависимого, но и его близких, оказывая таким образом влияние на всех. Страх, безысходность, стыд – то, с чем сталкивается каждая семья, если кто-то из близких становится наркоманом. Это неизбежно. В первую очередь, начинается самообвинение – кажется, можно было предотвратить случившуюся трагедию. Затем возникает как страх за здоровье и жизнь близкого человека, так и опасение, что кто-то узнает о происходящем.

• Страх.

Страшно поставить жесткие условия – кажется, человек в любой момент может хлопнуть дверью и уйти. А что там с ним будет дальше? Вдруг что-то случится? Передозировка, драка – фантазия родственников поистине безгранична в создании фантомных опасностей. И это естественно. Людям свойственно беспокоиться о тех, кого они любят.

Но именно в данной ситуации беспокойство принимает нерациональные формы и становится препятствием на пути решения проблемы. Нужно четко понимать, что попустительство ради сохранения некоего мифического status quo ни к чему не приведет. Напротив, чем дольше человек употребляет наркотики, тем выше шанс, что все опасения станут реальностью и без семейных ссор. В любом случае, у многих препаратов очень маленькая разница между безопасной и смертельной дозой. В любом случае, зависимый человек вращается в кругах, так или иначе относящихся к криминалитету.

Только жесткая, твердая линия поведения (естественно, без лишней агрессии и неоправданной жестокости) может помочь. Да, зависимый может оскорбиться и уйти. Да, после этого может случиться катастрофа. Но главное в этом всем слово «МОЖЕТ».

Если вы поддадитесь страху и пойдете на поводу у зависимости, катастрофа рано или поздно случится, уже безо всякого «может».

• Стыд.

Как ни крути, человек – «животное социальное». Поэтому многим из нас важно, чтобы «кто-нибудь что-нибудь не подумал». И родственникам зачастую становится просто стыдно. Поэтому они готовы врать начальству и коллегам зависимого (чтобы никто не узнал на работе), избегать жестких разговоров дома («не дай бог, соседи услышат»), изводить самих себя постоянными опасениями, что кто-то что-то заметит.

Созависимое поведение

Направлять силы на то, чтобы никто ничего не узнал, на сохранение видимого благополучия в семье. Подобное поведение приведет не к улучшению, а к усугублению ситуации.

Также не стоит впадать в другую крайность и специально делиться с друзьями и соседями. Единственный адекватный совет в данной ситуации – обратиться к специалистам. Иных вариантов не существует.

Конструктивное поведение

Прежде всего, признайтесь самим себе: да, это произошло. Но это не конец света. Чем дольше закрываете глаза на происходящее, тем больше времени потеряете. Да, если соседи или друзья узнают о ситуации – не слишком приятно. Но сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы не на этих вопросах.

Определите для себя четкую позицию – никого не касается, что происходит в семье. Никто не имеет права обсуждать или осуждать вас. Это, конечно, не значит, что нужно делиться горем со всеми, но и выдумывать оправдания и объяснения тоже не стоит. Сберегите моральные силы для лечения и реабилитации близкого – поверьте, они вам понадобятся.

Не поддавайтесь страхам и провокациям со стороны зависимого – следуйте выбранной линии поведения. Это единственная стратегия, которая обеспечит хоть какие-то шансы на «победу».

Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу, специализирующемуся на работе с наркозависимыми. Так вы сможете получить действительно ценный совет и поддержку от человека, который прекрасно знает и понимает, что происходит с вами и вашей жизнью.

Цепная реакция

Редкая, но действительно страшная ситуация, когда, пытаясь сблизиться с человеком, отдаляющимся из-за своей зависимости, родные пытаются сами войти в этот порочный социум. Молодым супругам кажется, что таким образом они смогут лучше понять свою вторую половину. Родителям – что таким образом они вроде бы держат ситуацию под каким-то контролем. Они начинают общаться с новыми «приятелями» сына или дочери, чтобы хотя бы знать, куда уходит их ребенок, наладить с этими людьми какой-то контакт.

Созависимое поведение

Любая попытка соприкоснуться с миром наркотиков. Это не принесет ровным счетом никакой пользы, наоборот, создаст дополнительную угрозу.

Конструктивное поведение

Поймите, что вы не Харон – мифологический персонаж, способный на своей ладье перемещаться между миром живых и миром мертвых. Как только шагнете в круг зависимых людей, вскоре вас самих придется спасать.

Даже если зависимый предлагает познакомить вас со своими новыми друзьям («да, они нормальные люди – вот познакомитесь и сами увидите»), нужно твердо дать понять, что вы не имеете ни малейшего желания соприкасаться с этим кругом лиц.

Иллюзии и самообман

Человек так устроен, что в ситуации тяжелого стресса восприятие информации искажается или вовсе блокируется, если сознание не может справиться с нанесенным ударом.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то из близких начал употреблять наркотики, включается система самообмана. «Ну, он только один раз попробовал», «это же просто травка/курительные смеси», «раз обещал бросить, то бросит». Родственники пытаются сгладить ситуацию, находя оправдания, видя несуществующие улучшения. Через некоторое время мысли, которые до этого казались абсурдными, воспринимаются как адекватные. Например, «вот он опять на работу устроился», «вот он уже только раз в неделю употребляет».

На самом деле, шаг к улучшению может быть только один – безоговорочный отказ от наркотика. Все остальное – мираж. У наркоманов, как и у алкоголиков, бывают свои «плохие» и «хорошие» дни. Человек не моментально превращается в недееспособный «овощ». Он может и работать (для того чтобы зарабатывать на дозу или поначалу просто для того, чтобы его оставили в покое), может на какое-то время снизить частоту потребления. Но в любом случае, пока принимает психоактивные вещества, процесс физического и психического распада продолжается – разница лишь в том, с какой интенсивностью.

В нашей практике встречались ситуации, когда родители сами начинали покупать наркотики детям только, чтобы ощутить контроль над ситуацией. Мол, таким образом снизится риск передозировки, сын или дочь всегда под присмотром и т. д. Это все иллюзия и путь не спасения, а настоящего, постепенного убийства.

Созависимое поведение

Позволять себе обманываться и заниматься самоуспокоением, пытаться убедить себя, что ситуация под контролем, и вы сможете с ней справиться. Верить в то, что человек самостоятельно избавится от зависимости.

Конструктивное поведение

Безоговорочно принять правду. Ваш близкий человек – наркоман. И это болезнь, смертельно опасная не только для самого зависимого, но и для его окружения. Она требует незамедлительного лечения. Только после этого сможете вести себя разумно и действовать рационально.

Не верить многочисленным обещаниям бросить, исправиться «вот уже завтра, через неделю, через месяц». Специфика зависимости такова, что человек пообещает, что угодно, лишь бы его оставили в покое. Более того, нередко наркоманы сами себе обещают потерпеть недельку, месяц, снизить дозу, перейти на более легкие наркотики – чаще всего не удается даже это. Что уж говорить об обещаниях, данных родственникам.

Выжидание

На этом стоит остановиться подробнее, потому что подобная форма созависимого поведения встречается чаще всего. Узнав о том, что их близкий наркоман, люди начинают ждать. По сути своей, непонятно чего, ибо рационально понимают – проблема сама не решится. Но в глубине души теплится надежда, что в какой-то момент человек бросит – под давлением разумных аргументов, уговоров, скандалов, шантажа, по собственной воле, из любви к близким, когда кончатся деньги.

Раз за разом ставится новый рубеж, до которого «подождем, а там уже обратимся в клинику». Причин множество. Кажется, пока проблема не озвучена, ее как бы не существует. Кажется, что лечение и реабилитация – это дорого (между тем люди не задумываются, сколько денег уходит на наркотики и насколько дороже встанет лечение при затягивании сроков).

В результате все затягивается настолько, что человеку фактически невозможно помочь: кому-то – бросить наркотики, кому-то – восстановиться, когда телу, психике и душе нанесен непоправимый ущерб.

Еще одним стопором является отсутствие информации о лечении – некоторым родственникам представляются чуть ли не застенки гестапо, в которых над пациентами издеваются, пристегивают наручниками и «лечат без лекарств», унижая и избивая. На деле, чтобы развеять страх, достаточно воспользоваться нашими советами по подбору клиники или реабилитационного центра. Древние методы, сводившиеся к привязыванию пациента к кровати, давно остались в прошлом. Сейчас зависимого могут вести сразу несколько специалистов (от эндокринологов и кардиологов до психиатров и психологов), которые чутко и грамотно обеспечивают постепенный возврат к полностью здоровому состоянию и возможности вести полноценную, активную жизнь. Удобные палаты, качественное питание, эффективные лекарства – конечно, санаторием клинику или реабилитационный центр не назовешь, но это и не жуткие условия, которые видятся перепуганным родственникам.

Созависимое поведение

Ждать. Ждать до упора, до последнего. Никто не может точно сказать, сколько времени пройдет, прежде чем последствия станут необратимыми. Может быть, уже завтра человеку продадут наркотик, смешанный с каким-нибудь ядом (нередко в смесях спайсов попадаются реальные отравляющие вещества). Может быть, у него были предпосылки к развитию психических заболеваний, о которых вы даже не подозревали, или он уже болен, но «под наркотиком» этого не видно. В любой день может произойти передозировка.

Наркозависимость заставляет время работать против наркомана и его близких.

Конструктивное поведение

Обратиться в клинику сразу, как только узнали о зависимости. Убедить человека пойти на лечение. Если не сможете сделать это самостоятельно, воспользуйтесь и в этом вопросе помощью специалистов. Поверьте, не бывает безвыходных ситуаций.

! В процессе лечения помощь психологов обязательно нужна не только самому наркоману, но и его родственникам. Прежде всего, в зависимости от характера пациента и его состояния, близким подскажут оптимальную стратегию поведения. Во-вторых, помогут справиться с сомнениями и страхами. Выздоровление зависимого – это длительный процесс, долгий путь, который потребует огромных сил и терпения. Поэтому профессиональная поддержка для родственников будет совсем не лишней. Помощь психолога поможет не только избежать ошибок в поведении, но и преодолеть все трудности с минимальными потерями.

РЕЗЮМЕ:

1. Действуйте! Как только заметили, выяснили, что близкий употребляет психоактивные препараты, необходимо сразу же начинать действовать. Не стоит заниматься самообманом: «Ну, он с друзьями один раз покурил и сказал, что больше не будет». Как только человек заинтересовался употреблением наркотиков, все – процесс запущен. Проблема уже существует, и чем раньше займетесь ее решением, тем быстрее и проще вы и ваш близкий человек сможете добиться результатов, тем меньше последствий оставит после себя зависимость.

2. Признайте, что больна вся семья. Поймите и признайте: не только вашему близкому придется бороться с зависимостью. Это «война» всей семьи. От момента, как узнали, до завершения реабилитации каждому придется выдержать битву с самим собой – со страхами, усталостью, напряжением. Поскольку сам зависимый утрачивает способность к критическому мышлению, вам придется стать тем самым «маяком», который проведет его по всему пути лечения. Да, значимость врачей и других специалистов огромна. Но поддержка, помощь и грамотное поведение со стороны родственников многократно увеличивают шансы на победу. С другой стороны, каждая ваша ошибка, допущенная слабина, ваш самообман и нежелание бороться с проблемой могут свести вероятность счастливого исхода к нулю.

3. Ищите клинику, реабилитационный центр, специалистов. Подготовьте себя к этому пути. Заранее познакомьтесь с его этапами и познакомьте всех, кто будет вам в этом помогать.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Случай № 1

Иногда даже специалистам с многолетним опытом становится страшно от того, что могут сделать родители с собственными детьми – от незнания, от каких-то предубеждений, от собственных проблем в голове. Порой работа в реабилитационном центре подкидывает сюжеты, которые могли бы затмить половину голливудских фильмов.

Одним из таких шокирующих примеров для нас стала история одной достаточно обеспеченной семьи (мать была владелицей нескольких магазинов). Но куда же шли деньги? Из 4 детей 3 употребляли наркотики!

Может быть, мать просто была не в курсе?

Нет, мать все знала – двое ее детей умерли от передозировки. Последним оставался как раз наш пациент Костя. За пять лет он успел пройти не то 15, не то 20 детоксов. Матери каждый раз говорили про реабилитацию, убеждали, уговаривали, объясняли, что сын просто умрет, как уже умерли двое старших. Ни в какую!

У нее была просто какая-то пелена на глазах.

Для нее главное было, чтобы дети были при ней, а что они делают и к чему это приведет… Она давала им деньги на наркотики, разрешала употреблять дома, а на лечение сыновья попадали, только когда были при смерти.

Дошло до того, что у них образовался просто какой-то коттеджный наркопритон – мать купила огромный участок, построила там дома для себя и для сыновей. Все жили на одном участке, и все это время дети употребляли наркотики.

После нескольких передозировок Костя все-таки попал на реабилитацию в один из наших центров. Пришлось приложить просто нечеловеческие усилия, чтобы все-таки разорвать эту «пуповину», избавить его от влияния матери, вывести из-под извращенного одобрения зависимости, которое перекашивало все – человек ориентировался, что «мама разрешила», и вообще не мог осознать, в какой опасности находится.

Только когда удалось избавить его от материнской созависимости, дела пошли на поправку. Сейчас Костя работает в центре двойных диагнозов консультантом, имея за плечами не один год чистоты. Его спасение можно считать настоящим чудом – даже не потому, что у него была такая сложная связь с матерью, а потому, что он вообще попал на реабилитацию.

А ведь если бы не чудовищная созависимая позиция матери, братья тоже могли выжить…

Случай № 2

Иногда подсознание творит с близкими людьми чудовищные вещи.

Женя Н., 19 лет. Поступив на реабилитацию, активно, с первых же дней, начал сопротивляться работе в программе. Высказывал твердое намерение покинуть центр, хотя в такие моменты каждый раз что-то заставляло его «побыть еще немного». Во время своих непродолжительных визитов к сыну мать подключалась к работе психологов и помогала в мотивации – уговаривала его «не дурить», остаться и начать работать на выздоровление. Прошел первый, самый трудный месяц. Женя многое узнал, многое понял, ко многому поменял свое отношение. Успокоился, стал более рассудительным, принял взвешенное решение остаться в центре и продолжать реабилитацию.

Но тут вдруг приехала мама и сказала, что забирает его.

Это всегда – чрезвычайное происшествие. Такие неожиданные повороты, выходящие за рамки плана реабилитации, влияют не только на жизнь конкретного человека, но и на жизнь всех подопечных, которые серьезно переживают неожиданное выбытие участника программы. Психолог центра срочно организовал семейную сессию, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Маме говорили, что этого нельзя делать, что он не прошел полный курс и почти гарантированно вернется к наркотикам, но она не хотела ничего слушать.

В ходе беседы психолог выяснил, что некогда юная еще женщина подверглась насилию и забеременела. Росла в маленьком городе, где новости сразу распространяются по «сарафанному радио». Ее отец был высокопоставленным военным и, имея власть и влияние, надавил на насильника, чтобы тот женился на своей жертве. Такой брак изначально был обречен на провал, а для нашей героини стал травмой на всю жизнь. Родился ребенок – мальчик. Случился развод с мужем-насильником. А когда сын начал взрослеть, женщина начала все чаще и чаще замечать в нем сходство с отцом: в мимике, жестах, поведении.

Для нее мальчик стал воспоминанием о перенесенной глубокой психологической травме, и, сама того не осознавая, мать пыталась убрать из жизни ребенка, похожего на ненавистного ей человека.

Все это вскрылось в приватной беседе с психологом, как «нарыв на теле семьи». В этом была причина и наркомании сына, и неуспокоенности самой женщины. Мы предлагали психотерапевтическую помощь, но женщина отказалась.

Женя покинул наш центр, и через какое-то время мы узнали, что он умер от передозировки.

Похожая ситуация случилась с одним из наших пациентов – Олегом. Его отец был обеспеченным человеком с достаточно жестким характером, который считал, что реабилитация – бесполезная трата денег. Олег неоднократно проходил детоксикацию, выходил и продолжал употреблять. Психологам-мотиваторам за все эти многочисленные встречи удалось убедить в необходимости реабилитации маму и даже самого Олега, но не жесткого и принципиального отца.

Однажды, когда тот убыл в длительную командировку, мать все-таки сделала так, чтобы сын поступил в реабилитационный центр.

Где-то через два месяца отец вернулся, приехал в центр и заявил, что забирает ребенка, потому что решение было принято без его ведома. О том, что этого делать нельзя, говорили все: и психологи, и члены группы, на собрание которой он пришел. Сам Олег просто плакал, когда его забирали.

Отцу говорили: «Если вы это сделаете, то его просто убьете».

Ответ поверг всех в настоящий шок: «Я смотрю на вас и понимаю, что, возможно, совершаю ошибку. Но все равно заберу его, потому что решение было принято не мной».

Хорошо, что у этой истории все-таки счастливый конец – юноша еще 5 лет употреблял наркотики, но потом ситуация в семье изменилась и появилась возможность снова войти в реабилитационную программу. Олег успешно прошел реабилитацию и в настоящее время работает консультантом в одном из центров.

Случай № 3

Известный факт: зависимость, будучи первичным заболеванием для одного члена семьи, является симптомом для всех – частью патологических процессов семейной системы. Если в семье есть алкоголик или наркоман, больна вся семья. Все родственники являются или зависимыми от алкоголя/наркотиков/азартных игр, или являются созависимыми.

Как-то раз за помощью в лечении двадцатитрехлетней дочери обратилась супружеская пара. Дочь больна наркоманией и алкоголизмом с 17 лет. В процессе отдельной беседы с мамой, что в семье происходило до начала заболевания дочери, выяснилось следующее.

Они жили в небольшом военном городке – папа, мама и дочь-подросток, отличница, спортсменка и просто красавица. Отец занимал неплохую должность, но, к сожалению, тяжело и часто пил. Семья страдала от его попоек, но сделать ничего не могла.

В какой-то момент мама пациентки узнала о лекарстве, которое несовместимо с алкоголем и вызывает в организме бурную негативную реакцию, если человек, принявший этот препарат, выпьет. Женщина стала незаметно добавлять это лекарство в чай и суп отцу. При этом привлекла к процессу дочь – та должна была отвлекать отца в момент добавления препарата в пищу. Мужчина ежедневно съедал суп или выпивал чай с этим лекарством, шел на работу, выпивал… И вызывал «Скорую», так как ему становилось очень плохо. Сотрудники «Скорой» догадывались о происходящем, но отцу семейства об этом не говорили, жалея семью. Почти год мужчина пил и вызывал «Скорую». Через год смирился и прекратил употреблять вообще.

И вот, казалось бы, счастливый конец истории. Но из-за того, что отец не изменил свое принципиальное отношение к алкоголю, а перестал пить только потому, что ему от этого становилось физически плохо, потребность в спиртном и неудовлетворенность остались. Он стал раздражительным и агрессивным. Это усугубило моральный климат в семье, и практически сразу после того, как прекратил пить отец, его место заняла дочь. Причем девочка начала не только пить, но и употреблять наркотики со всеми «отягчающими» этот процесс обстоятельствами: попаданием в психиатрические больницы, милицию, проживанием в притонах и проституцией. И родители искренне не могли понять, как такое могло случиться с их до недавнего времени тихим и послушным ребенком.

Если сами зависимые и созависимые родственники не проходят лечения, позволяющего изменить нездоровые отношения в семье, не меняются сами в личностном и духовном плане, то с большой долей вероятности в такой семье будут снова и снова появляться наркоманы и алкоголики.

Лечить необходимо всю семью, а не только наркомана.

Прочтите, прежде чем начинать лечение

Мы часто думаем о вещах, которые нас пугают: «это случится с кем угодно, только не со мной». Но масштабы распространения наркомании в мире таковы, что с проблемой зависимости сталкивается буквально каждая третья-четвертая семья.

Когда беда неожиданно приходит в дом, мы начинаем паниковать и совершать одну ошибку за другой, еще больше усложняя и без того непростую ситуацию. Паника – плохой помощник, собственный опыт именно в этом случае – бесполезен. Не ищите путей выхода сами. Успокойтесь и постарайтесь усвоить некоторые простые истины, которые позволят сделать все правильно и начать путь выздоровления как можно скорее.

Шесть советов близким

Это обращение, которое написал наркоман своим родственникам и близким людям. Страдающий от химической зависимости выразил в этом письме надежды и просьбы как бы от всех наркозависимых, которые нуждаются в помощи. И не случайно оно используется для работы на тематических занятиях с родственниками «пострадавших» в центрах лечения алкоголизма и наркомании.

«Я употребляю наркотики, я страдаю, и мне очень нужна помощь.

Будь сильным, не допускай, чтобы я лгал Тебе, не поощряй меня и не потворствуй моим ухищрениям. Правда, какой бы горькой и тяжелой она ни была, всегда лучше, поэтому прими ее.

Не допускай, чтобы я воспользовался Твоим расположением и постоянно хитрил. Так я ухожу от ответственности за свои слова и поступки, а Ты теряешь в моих глазах авторитет и уважение.

Не стоит усугублять положение в тот момент, когда я нахожусь под воздействием наркотиков. Поэтому не нужно ругать меня, взывать к ответственности и совести, провоцировать на конфликт, хвалить, пытаясь задобрить, спорить. Нельзя в этой ситуации для собственного успокоения выбрасывать мои наркотики, так как положение может выйти из-под контроля.

Мои обещания – это ложь, это попытка хоть на немного отсрочить боль. Поэтому наберись решительности и мужества, будь непреклонным и твердым, придерживайся наших договоренностей. В общении со мной постарайся быть терпеливым, не выходи за рамки, не дай гневу овладеть твоими чувствами. И не выполняй за меня то, что я был обязан сделать сам, не лишай меня и себя возможности найти выход из беды.

Во мне живет не только ненависть к себе самому, но и любовь к Тебе!»

Совет № 1: сконцентрируйтесь на том, что поможет как можно быстрее начать лечение

Только квалифицированная медицинская помощь и последующая реабилитация могут избавить человека от зависимости. Поэтому нужно как можно быстрее обратиться в клинику к квалифицированным специалистам. Не поддавайтесь на обещания зависимого самому пойти к врачу – в 90 % случаев он этого не сделает, даже если будет клятвенно заверять, что «вот уже завтра…».

Возможно, в ту минуту, когда он произносит слова, то действительно верит. Но уже завтра все может измениться. Наркотик опять «заявит о себе», появится потребность в новой дозе, и человек просто забудет или убедит себя, что «ну еще последний раз… и все». Эти «последние разы» могут продолжаться очень долго.

Поэтому уговаривайте человека сразу: «вот сейчас съездим к врачу, он с тобой поговорит, и, если будешь согласен, останешься в клинике». Можете мотивировать экстренную необходимость хотя бы тем, что нужно проверить физическое здоровье.

В ряде случаев отвезти человека в клинику нет никакой возможности. Отказывается – и все! Еще недавно это было серьезной проблемой, поскольку принудительное лечение в нашей стране запрещено. А большинство наркоманов совершенно не хотят лечиться и активно пользуются правами, о которых им охотно рассказывают наркодилеры.

Но сейчас в крупных городах есть возможность воспользоваться услугами специалистов-мотиваторов – людей, которые приедут к вам домой и уговорят – именно уговорят – вашего близкого прямо сейчас собраться и поехать в клинику.

Совет № 2: наберитесь сил и терпения

Даже самые лучшие специалисты не могут излечить наркоманию за неделю. Ведь зависимость оказывает комплексное влияние на все жизненные сферы. Потребуется длительный период не столько лечения, сколько реабилитации – возвращения к полноценному, социальному, здоровому и активному образу жизни.

На период лечения и реабилитации вам нужно стать поддержкой и опорой, а не дополнительным фактором давления. Только терпение и забота друг о друге помогут всей семье достичь желаемой цели.

Совет № 3: не давайте себе увязнуть в чувстве вины

Мы не будем заниматься ложным успокоением – значительная часть ответственности за то, что человек начинает принимать наркотики, может лежать на его близких.

Вот три ключевых момента, которые обычно приводят к трагедии:

• Недостаток информации

• Невнимательность со стороны родных

• Неправильные семейные ценности

Прежде всего, табу на тему наркотиков в семье лишает самого молодого ее члена адекватной защиты от активных наркодилеров и приятелей, уже попавших в этот «порочный круг». Незнание – источник многих проблем. Незнание того, чем это опасно, почему и как отказаться, что за этим последует. В искаженном виде информацию легко можно получить от друзей-наркопотребителей или наркодилеров. Но это будет имен– но та информация, которая станет способствовать вовлечению в потребление наркотиков, а не защите от них.

Невнимательность близких не позволяет вовремя заметить проблему, в самом начале, когда человека проще вернуть на правильный путь, когда еще нет критических повреждений психики и всего организма, когда человек еще сохраняет достаточную степень адекватности, чтобы осознать самоубийственность нового «увлечения». Невнимательность и неучастие родных также очень мешают эффективно пройти лечение и реабилитацию.

Семейные ценности, не предполагающие здоровый образ жизни, внимание друг к другу, участие и эмоциональный контакт создают людей, потенциально расположенных к приему психотропных препаратов. О деструктивных семьях написано много литературы, каждая неблагополучная семья имеет свои особенности, поэтому мы не будем касаться этого подробно. Заметим лишь, что семья – это фокус внимания специалистов-психологов, которые работают с зависимым на этапе реабилитации. Если не прорабатывать причины неблагополучия в семье, бороться с зависимостью очень сложно. Возвращаясь в семью, вчерашний наркопотребитель рискует сорваться, столкнувшись с теми же деструктивными формами взаимоотношений, которые во многом способствовали началу его наркотизации.

Об этих пунктах необходимо думать еще до того, как вы заподозрили неладное. Если трагедия уже произошла, последнее, на что надо тратить время, – поиск вины. Более того, внутренние переживания лишат вас тех самых моральных сил, которые понадобятся всей семье, потому что лечение зависимого человека – это испытание и для его близких.

Кроме того, поиск вины зачастую приводит к оправданию наркомании – родители мирятся с тем, что их сын или дочь принимают наркотики, потому что «ну, мы же сами виноваты, недодали, недосмотрели».

! Ситуация в семье может создать предпосылки уязвимости личности, но, в конечном итоге, каждый сам делает выбор.

Никто не виноват, кроме наркодилеров, распространяющих психотропные препараты!

Если чувствуете вину, единственно верный способ исправить ошибки – помочь близкому вернуться к нормальной, здоровой, полноценной жизни. Как говорится, «слезами горю не поможешь».

Совет № 4: не обвиняйте, не допускайте агрессии

Иная крайность со стороны близких – «он сам виноват». В этот момент вспоминаются всевозможные прегрешения (как бы трагично это ни казалось): от двоек в школе до общей лени. Нередко звучит шаблонный «аргумент»: «А мы говорили, что рано или поздно ты докатишься».

Что это – справедливая оценка случившегося? Безусловно, нет. Обвинительная позиция близких – признак собственной слабости, отчаяния, страха перед неизвестным. По сути, защитная реакция, которая охраняет человека от травмирующих его переживаний. Например, если «виновный» найден, этот виноватый – он, то, значит, виноват во всем не я. Если виноват не я, я снимаю с себя всю ответственность. Если я снимаю с себя всю ответственность, я не буду ничего предпринимать.

Вот примерно так работает этот механизм защиты. Стоит ли говорить, что такая позиция не конструктивна? Ведь нужно действовать, а не искать того, кто «должен быть наказан». Зачем в такой ситуации кого-то наказывать? Все и так в крайней степени не хорошо, всем плохо, все уже «наказаны».

И все же, виноват ли зависимый на самом деле? Честно признаемся, на это нет и не может быть ответа. Как мы уже говорили, зачастую современные наркодилеры – тонкие психологи и манипуляторы. Они быстро находят уязвимости в человеческом сознании, которые есть у каждого. Кто знает, в какой момент, как и почему ваш близкий выбрал этот путь.

В любом случае, помните: обвинительная позиция, да еще и с агрессией – самый верный способ окончательно «утопить» человека. Страх, чувство вины и одиночества, уверенность, что его не любят, могут толкнуть зависимого на необдуманные поступки, способные привести к печальным последствиям: от побега из дома до самоубийства.

Наркодилеры, вовлекая новичка, в первую очередь, пытаются разговорами и манипуляциями подорвать доверие и любовь к семье. Своей жесткой позицией обвинения вы только сыграете на руку преступнику, который и так сделал все, чтобы разрушить жизнь вашему близкому и вашей семье.

Поэтому, как бы это ни было сложно, постарайтесь удержать себя в руках.

Совет № 5: не поддавайтесь манипуляциям зависимого

Все зависимые со временем превращаются в отличных манипуляторов. Это не свойство натуры самого человека – так влияет наркотик, заставляя забыть о прежних ценностях, а все усилия направляя только на то, чтобы получить новую дозу.

В некоторых семьях, где «манипулятор» занял центральную позицию, могут происходить вопиющие события. Мы не раз в практической работе встречали ситуации, когда матери покупали наркотики, чтобы сыновья «хотя бы занимались этим дома, в санитарных условиях, а не где-то в подворотне», чтобы «облегчить его муки», чтобы «оградить от дружков, которые могут предложить чего похуже».

Как ни странно, понять таких родителей можно. Ведь общая неинформированность населения в вопросе «что делать, если ваш близкий – наркоман» оставляет несчастных родителей один на один со своей бедой. Ошибки в этом случае неизбежны: ведь большинство заранее не знает, что наркотик делает из человека неплохого манипулятора. Нечеткое понимание того, что нужно делать дальше, и лукавые «подсказки» зависимого заставляют родственников блуждать во мраке собственного бессилия.

Какая тактика в общении с зависимым будет правильной? Тактика достижения единственной цели – ваш близкий должен немедленно начать лечение при участии специалистов. Никакие уговоры, давление «на жалость», угрозы и шантаж не должны вводить вас в заблуждение. Если то, о чем говорит наркоман, препятствует основной цели, это должно отбрасываться как заведомо вредное.

Вас могут просить помочь прекратить нечеловеческие муки (деньгами, разумеется), пригласить на дом врача (почему врач на дому – не выход, расскажем позже), дать денег, потому что «иначе убьют кредиторы»; зависимый при этом может плакать, умолять, взывать к вашим чувствам, шантажировать суицидом или уходом из дома. Не поддавайтесь, помните о главной цели: как можно скорее – в клинику.

Можно идти на уловки, обещать, тянуть время, а тем временем уже набирать номер заранее выбранного стационара.

Совет № 6: не пытайтесь заместить наркотик чем-то другим

Еще один распространенный вопрос, которым задаются близкие: «Чего ему не хватает?» И вот тут, бывает, на наркомана сваливается целая гора «подарков» (конечно, в зависимости от финансового состояния его семьи): от компьютеров до машин и квартир. Кажется, что стоит дать новую «игрушку» (а ведь, по сути, это именно так), и наркотики перестанут интересовать – человек получит то, чего ему когда-то не хватало, займется новыми увлечениями, начнет новую жизнь.

Важно понимать: даже если первая доза была принята из-за неудовлетворенности («Блин, родители комп не купили – дай затянуться»), это не причина идти на поводу – таким образом вы только закрепите сценарий шантажа. А что потом? Каждый раз, когда от вас что-то будут требовать, слушать угрозы «я опять пойду колоться»? Ведь претензии и запросы будут только расти.

Кроме того, для зависимого на первом месте всегда стоят наркотики. Никакая дорогая машина и даже квартира не заменят новую дозу. Все эти «подарки», скорее всего, будут тут же проданы, чтобы надолго обеспечить возможность покупать то, что человеку сейчас необходимо больше всего.

Поэтому подобная стратегия может оказаться не только бесполезной, но и опасной – время неумолимо отнимает у наркомана физическое и психическое здоровье, разрушает его жизнь.

Куда обращаться

В России действует п. 2 статьи 55 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г., который прямо запрещает негосударственным лечебным учреждениям лечить наркоманов.

Звучит указанный пункт так:

«Лечение больных наркоманией проводится только в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения».

Когда создавался закон, в лечении часто применялись медицинские наркотики и сильнодействующие средства. Вводя данное ограничение, законодатели подразумевали, что контроль за оборотом наркотиков и сильнодействующих средств в частных клиниках сильно затруднен. Поэтому было проще отказать частникам в самой возможности лечить наркозависимых.

Сейчас, когда оборот сильнодействующих средств прекрасно отрегулирован и частные клиники получают разрешения на работу с подобными препаратами, когда их деятельность жестко контролируется, данная законодательная норма, безусловно, устарела. Это признают практически все специалисты как частных, так и государственных лечебных учреждений, да и чиновники.

Обратите также внимание, что запрет проходить лечение от наркомании в частных клиниках противоречит норме, изложенной в п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ: «Пациент имеет право на: … выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом». Более того, статья 41 Конституции РФ гарантирует право гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь, не ограничивая его в праве выбора врача или лечебного учреждения.

Но пока – закон есть закон. Лечить наркоманию можно только в государственной клинике.

Однако закон не запрещает частникам лечить самого наркомана. Например, сопутствующие психические расстройства. Закон также не запрещает проводить социальную реабилитацию наркозависимых. Более того, не требуется даже лицензия – это не лицензируемый вид деятельности.

Мы не хотим, чтобы у читателя создалось впечатление, что мы как-то лоббируем интересы частных клиник. Мы детально разбираем эту тему лишь потому, что прекрасно понимаем, что, когда встанет вопрос о выборе клиники для лечения близкого, сначала люди обратятся к Интернету. И первое, что увидят, – обилие предложений частных клиник, но отнюдь не государственных. В этом неподготовленному читателю нужно помочь разобраться.

Лечением наркомании ошибочно называют весь процесс помощи наркозависимому – от момента отмены наркотика до момента, когда зависимый выходит в самостоятельную жизнь. На самом деле лечение – это первый и самый короткий этап на всем этом длинном пути, когда роль врача максимальна, а наркоману нужно без ущерба для психического и физического здоровья пережить синдром отмены.

Дальше начинается долгий период реабилитации – наркозависимый учится жить без наркотика. И этот период в разы важнее начального, поскольку от его успеха зависит, вернется человек к употреблению или нет. Поэтому давайте договоримся о терминах: лечение наркомании – это медицинская помощь при ломке; лечение наркомана – любая медицинская помощь наркозависимому по любому поводу, не связанному с отменой наркотика (например, лечение гепатита, коррекция поведения); выздоровление – многоэтапный процесс, который проходит зависимый, включающий в себя короткий период лечения и продолжительный период реабилитации.

Теперь давайте разберемся, что значит «лечение наркомании». В строгом смысле это – медицинское вмешательство, направленное на медицинскую коррекцию специфических для наркомании симптомов. Какие состояния являются специфическими (т. е. характерными только для данного заболевания)? Безусловно, это весь комплекс симптомов, наблюдаемых при отмене наркотика, т. е. абстинентное состояние (в случае наркомании опийной – так называемая «ломка»). Все остальное, что может наблюдаться у наркомана, относится к симптомам неспецифическим, то есть наблюдается и при других заболеваниях. Поэтому никто не запретит частникам лечить, например, депрессию, психотическое расстройство, гепатит и так далее. То есть все, что не касается «синдрома отмены».

Как только ломка снята, должен наступить этап реабилитации. Социальная реабилитация наркозависимых возможна как в государственных, так и в негосударственных центрах. И здесь, безусловно, пальма первенства у частников. Просто в нашей стране так исторически сложилось, что именно частные центры появились первыми и, соответственно, наработали богатый опыт. К моменту, когда государственные реабилитации только начали появляться, частных было уже несколько сотен.

В ряде случаев наркоман может пропустить фазу лечения, пережив абстинентный синдром дома, и обратиться сразу за реабилитационной помощью. Это крайне сложно, например, в случае опийной наркомании. Зато при зависимости от марихуаны или спайсов абстинентный синдром может быть не выражен, на передний план выходят личностные изменения. В этом случае роль врача минимальна и сводится к оценке состояния человека, коррекции психических нарушений, определению противопоказаний к реабилитации, если таковые есть.

Итак, поговорим, как выбрать тех, кто поможет справиться с наркоманией.

О государственных клиниках мы скажем лишь вскользь, поскольку, как правило, это хорошо известные учреждения городского или федерального подчинения. Их преимущество в том, что, находясь в системе государственного здравоохранения, они максимально надежны: никуда не денутся, если с вашим близким что-то случится. Клиники останутся на своем месте, и в любой момент есть возможность обратиться с жалобой или получить дополнительную консультацию и разъяснения. Второе преимущество в том, что ряд услуг оказывается бесплатно.

Государственные клиники существуют давно, и в Интернете можно почитать множество историй, связанных с лечением. Это и положительные и отрицательные отзывы, оставленные чуть ли не со времен появления Интернета. Поскольку государственные и частные центры держатся особняком друг от друга, черный пиар не распространился на сферу государственной медицины, то есть никто специально не пишет очерняющих выдуманных историй. Поэтому отзывы о таких центрах можно считать более-менее объективными.

К тому же методы черного пиара обычно применяются к конкурентам с меркантильной целью – переманить клиентов и заработать как можно больше денег. В случае с бесплатной государственной медициной, как вы понимаете, это бессмысленно.