Агроэкосистемы и культурные растения.

Это неустойчивые, искусственно созданные и регулярно поддерживаемые человеком экосистемы с целью производства сельскохозяйственной продукции — поля, пастбища, сады, виноградники и пр. По сравнению с естественными биоценозами агроэкосистемы обладают слабо выраженными механизмами саморегуляции. Для сохранения продуктивности агроценозов и тем более для ее повышения необходимо вносить все в больших дозах минеральные и органические удобрения. Так, к 2025 г. потребление удобрений в мире может увеличиться от 80 до 120 млн. т. азота, однако если не произойдут изменения в технологии, то в результате использования азотных удобрений выброс парникового газа — закиси азота — увеличится примерно на 50%.

Это неустойчивые, искусственно созданные и регулярно поддерживаемые человеком экосистемы с целью производства сельскохозяйственной продукции — поля, пастбища, сады, виноградники и пр. По сравнению с естественными биоценозами агроэкосистемы обладают слабо выраженными механизмами саморегуляции. Для сохранения продуктивности агроценозов и тем более для ее повышения необходимо вносить все в больших дозах минеральные и органические удобрения. Так, к 2025 г. потребление удобрений в мире может увеличиться от 80 до 120 млн. т. азота, однако если не произойдут изменения в технологии, то в результате использования азотных удобрений выброс парникового газа — закиси азота — увеличится примерно на 50%.

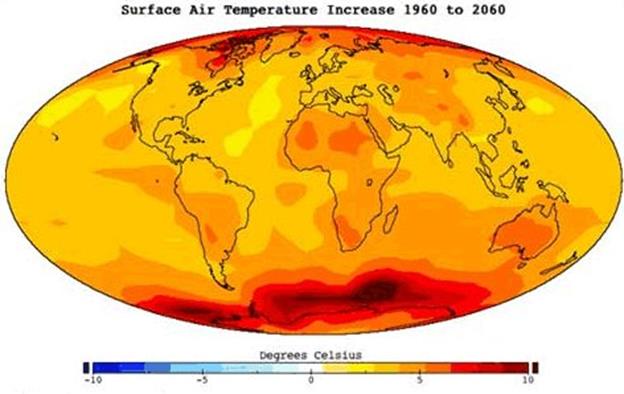

Приведенные данные по изменению природной зональности России в целом благоприятны для развития сельского хозяйства. Это следует из того, что максимальное приращение при потеплении климата получает зона широколиственных лесов, которая ассоциируется с регионом устойчивого и высокопродуктивного земледелия, а также зона степи и лесостепи, где возможно эффективное зерновое хозяйство. Ожидается значительное увеличение площади земель (на 4,7 млн. км2, т.е. в 1,5 раза более современной), потенциально пригодных для земледелия. Расчеты показывают, что при глобальном потеплении ожидается рост биоклиматического потенциала (степень тепло- и влагообеспеченности агроэкосистем) территории России в среднем на 30%.

|

|

|

В ряде стран (США. Великобритания, Швеция, Австрия и др.) проведены эксперименты по изучению ряда культурных растений в условиях повышенных концентраций CO2 от 330 до 660 млн-1 . Установлено, что при удвоении концентрации у многих растений уменьшается величина транспирации, увеличивается листовая поверхность (у сорго — на 29%, кукурузы — 40%), возрастает биомасса (у молодых растении — до 40%), а самое главное — увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур. Так, урожайность хлопка возрастает на 124%, помидоров, баклажан — на 40%, пшеницы, риса, подсолнечника — на 20%, фасоли, гороха и сои — на 43% и др. Значит, в целом парниковый эффект будет иметь положительный момент для развитая сельского хозяйства, что поможет в будущем обеспечить возрастающее население планеты необходимыми пищевыми ресурсами,

Приложение 5

Таблица Площади основных типов растительного покрова территории России при глобальном потеплении и динамика их изменения

| Основные типы растительного покрова | Площади растительных зон (тыс. км-) | ||

| Современный климат | При глобальном потеплении | Величина изменения площади зон | |

| Тундра | 5355 | 1584 | -3771 |

| Тайга | 8898 | 6384 | -2514 |

| Лиственный лес | 1343 | 5087 | 3744 |

| Субтропический лес | - | 45 | 45 |

| Степь, лесостепь | 1232 | 3487 | 2255 |

| Горная степь | 650 | 206 | -444 |

| Сухая степь | 275 | 19 | -256 |

| Ксерофитная субтропическая растительность | - | 750 | 750 |

| Пустыня | - | 190 | 190 |

|

|

|

Приложение 6

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 90; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!