Функции юридической ответственности

| Наименование функции | Её сущность |

| Карательная | Реакция общества в лице государства на вред, причинённый правонарушителем. Прежде всего это его наказание. |

| Превентивная (от лат. praeventus — предупреждающий, предохранительный) (предупредительная) | Наказание правонарушителя является средством предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений. |

| Воспитательная | Своевременное и неотвратимое наказание виновных → повышение ответственности и дисциплины граждан, активизация их трудовой деятельности → укрепление законности и правопорядка. |

| Правовосстановительная (компенсационная) | Меры юридической ответственности направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный интерес общества, пострадавшего от правонарушения субъекта, восстановить нарушенные противоправным поведением общественные отношения. |

| Организующая (регулятивная) | Сам факт существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в деятельности общества. |

Ø Невменяемость посягающего лица

Ø Невменяемость посягающего лица

|

|

Основы Конституционного права

Конститу́ция — основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу.

Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

Конститу́ция — учредительный документ государства, в котором изложены основные цели создания государства

|

|

|

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ:

| Вводная, вступительная часть |

Её особенности:

– отсутствует разделение общества на классы и слои (единый многонациональный народ РФ);

– принцип разделения властей;

– приоритет прав и свобод человека и гражданина;

– взаимная ответственность государства и личности;

– приоритет норм международного права;

– признание многообразия и равноправия различных форм собственности.

Отличия Конституции от других нормативно-правовых актов:

Ø учредительный, основополагающий характер;

Ø высшая юридическая сила – действие распространяется на всю территорию государства. Все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией;

Ø стабильность – закрепляет основы общественного и государственного строя, рассчитана на длительный срок действия, а также особым порядком её принятия и изменения;

Ø прямое действие – конституционные нормы действуют без утверждения какими-либо органами государственной власти или должностными лицами.

Функции Конституции:

|

|

|

• политическая – определяет устройство государственной власти, закрепляет политическое многообразие;

• правовая – выступает ядром правовой системы, учреждает основополагающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права;

• гуманистическая – воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права;

• учредительная – устанавливает определённый порядок в государстве, создаёт систему институтов и органов власти;

• мировоззренческая – способствует формированию правового сознания населения.

Президент России является гарантом Конституции РФ. Органом конституционного контроля является Конституционный суд РФ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – это устройство общества и государства, закреплённое нормами конституционного права.

ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, включённые в Конституцию:

– человек, его права и свободы являются высшей ценностью;

– суверенитет многонационального народа РФ – право народа быть единственным источником власти в РФ;

|

|

|

– государственный суверенитет РФ, означающий, что государственная власть в РФ едина и независима;

– федерализм, обеспечивающий государственную целостность России и разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;

– разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную;

– Россия – социальное государство: социальная ответственность государства за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;

– установление рыночной экономики, что проявляется в признании и защите различных форм собственности: частной, государственной, муниципальной и иных;

– идеологическое и политическое многообразие: никакая идеология в России не может быть провозглашена в качестве государственной или обязательной, признание многопартийности;

– Россия – светское государство: не допускается установление никакой религии в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

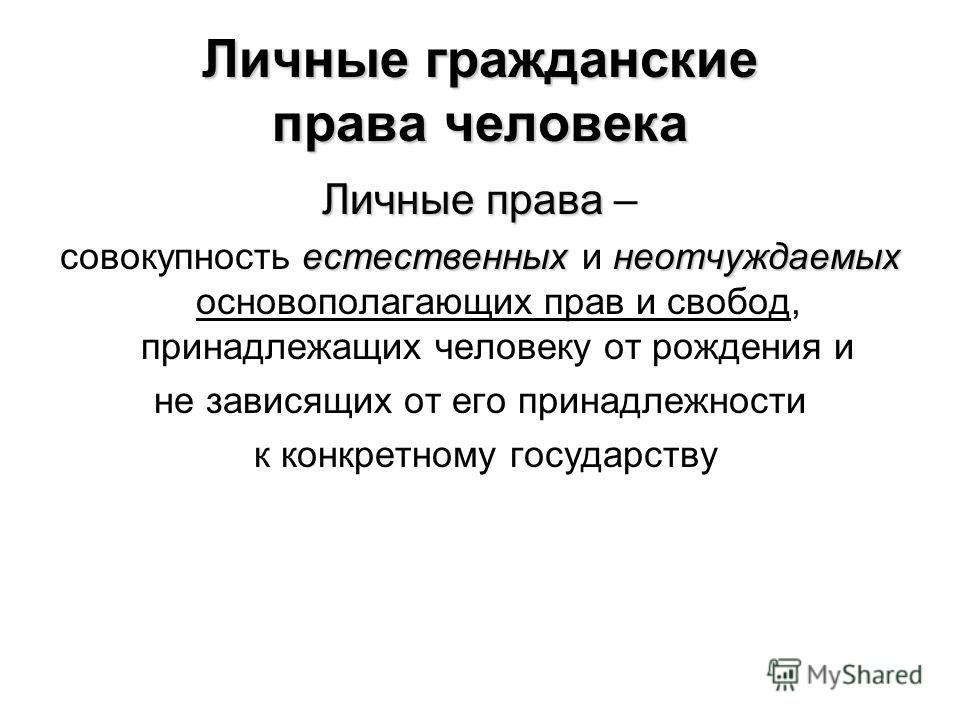

| Права человека - |

| |

| Права гражданина - |

| Гражданство - правовая связь физического лица и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. |

ПРАВО на что-то – это возможность (право на труд), СВОБОДА – это отсутствие ограничений (например, в выборе места жительства).

|

|

|

|

|

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО — это совокупность норм, которые определяют основания возникновения и порядок осуществления права собственности, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и имущественной самостоятельности их участников.

СУБЪЕКТЫ гражданского права

— это участники правоотношений, на которых распространяют своё действие нормы гражданского права.

| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде |

Граждансткая правоспособность – это способность субъекта иметь права и нести обязанности.

|

|

s cy9lMm9Eb2MueG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAGdB/u90AAAAFAQAADwAAAAAAAAAAAAAA AABaBgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAIeq11bJVAAAyVQAABQAAAAAAAAA AAAAAAAAZAcAAGRycy9tZWRpYS9pbWFnZTEuZ2lmUEsFBgAAAAAGAAYAfAEAAF9cAAAAAA== ">

Гражданско-правовое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – это такое правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.) либо воздержаться от определенного действия (без согласия автора не использовать произведение, то есть не нарушать авторских прав, товар на ответственном хранении на складе не должен быть передан третьим лицам или утрачен), а кредитор имеет право требовать от должника исполнения этой обязанностей.

Основания возникновения:

ü договорные – возникают по соглашению сторон;

ü законные – возникают на основании требования закона;

ü деликтные – связаны с причинением вреда.

Сделка - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор — соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор является двухсторонней или многосторонней сделкой. Существуют следующие виды договоров:

1) По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определённую денежную сумму.

2) По договору мены каждая из договаривающихся сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

3) По договору дарения даритель безвозмездно передаёт одаряемому вещь в собственность.

4) По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование им за определённую денежную сумму и др.

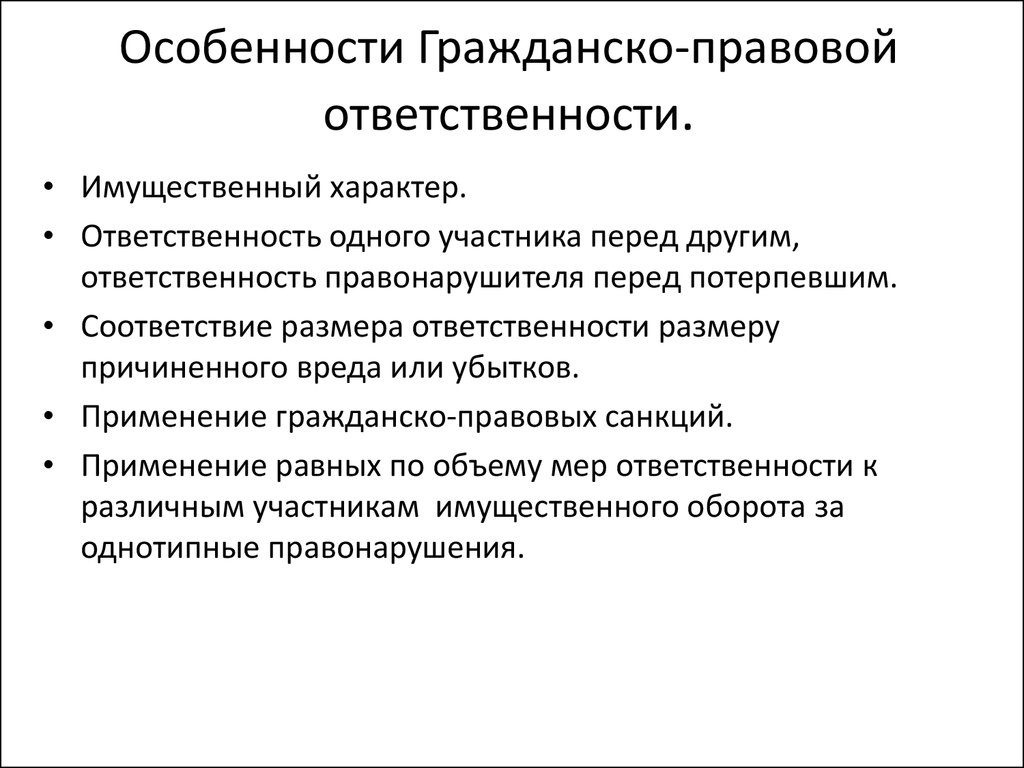

Гражданско-правовая ответственность — последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой нарушение субъективных гражданских прав другого лица.

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА — это права, возникающие по поводу обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом другому лицу.

Основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются юридические факты. Выделяют два вида юридических фактов: события (происходят независимо от воли людей) и действия (совершаются по воле людей).

К имущественным гражданским правоотношениям относятся:

1) отношения, связанные с правом собственности и оборотом движимого и недвижимого имущества;

2) отношения, связанные с правом интеллектуальной собственности (имеет особое положение, также включает и личный неимущественный характер);

3) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными.

ВИДЫ имущественных прав:

ü право собственности;

ü обязательственные права (возмещение ущерба, вреда);

ü права авторов;

ü наследственное право.

ПРИМЕРЫ Неимущественных (личные) прав:

1) Право на жизнь и здоровье.

2) Право на достоинство личности.

3) Право на личную неприкосновенность.

4) Право на честь и доброе имя.

5) Право на деловую репутацию.

6) Право на неприкосновенность частной жизни.

7) Право на личную и семейную тайну.

8) Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства.

9) Право на имя.

10) Право на авторство и иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Право на интеллектуальную собственность — это исключительные права как личного неимущественного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной, в первую очередь творческой, деятельности. Право на интеллектуальную собственность сочетает в себе и имущественные, и неимущественные права.

Понятие интеллектуальной собственности обобщает отношения, возникающие в связи с авторскими правами, правами на изобретения и иные объекты патентной охраны, правами на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. СУБЪЕКТ – ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО!!!

|

|

ВИДЫ УМЫСЛА

Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им преступления.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, влияющие на степень вины:

| СМЯГЧАЮЩИЕ: а) совершение впервые преступления вследствие случайного стечения обстоятельств; б) несовершеннолетие виновного; в) беременность; г) наличие малолетних детей у виновного; д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения; ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны; з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. | ОТЯГЧАЮЩИЕ: а) рецидив преступлений; б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору; г) особо активная роль в совершении преступления; д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти; е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление; и) совершение преступления с особой жестокостью, а также мучениями для потерпевшего; к) совершение преступления с использованием оружия; л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия; н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти; р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. |

| РЕЦИДИВОМ преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. | Лицо, осужденное за совершение преступления, считается СУДИМЫМ со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость ПОГАШАЕТСЯ по истечении определенного срока после отбытия наказания |

|

|

НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

з) ограничение свободы;

з.1) принудительные работы;

и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная казнь (в настоящее время не применяется, заменяется пожизненным заключением).

Лицо признается достигшим определенного возраста на следующие за днем рождения сутки

Лицо признается достигшим определенного возраста на следующие за днем рождения сутки

|

|

Условно-досрочное освобождение от наказания, УДО — прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного осуждённому срока наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно должно доказать своё исправление. Нарушение условий испытательного срока ведёт к возобновлению исполнения назначенного наказания.

| ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ |

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Перечень административных правонарушений закреплен в КоАП РФ.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних.

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних может применять следующие меры:

-обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему.

- предупреждение.

- выговор или строгий выговор,

-возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанности возместить причиненный материальный ущерб.

-наложение на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего самостоятельный заработок, штраф.

-передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или общественных воспитателей, а так же под наблюдение трудового коллектива или общественной организации.

-передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу.

-направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение (без согласия родителей).

Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого наказания не будет, но это не так. Таких правонарушителей направят в Центр временной изоляции для несовершеннолетних преступников. К тому же, подросток обязательно будет поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции. При достижении призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том, что подросток находится на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на специальный учет, и никогда не пойдет служить в престижные войска.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Воинская обязанность — конституционная обязанность граждан России защищать Родину, то есть проходить военную подготовку в рядах Вооруженных сил РФ.

Гражданин обязан явиться по первому вызову военного комиссариата. Неявка без уважительной причины влечёт за собой административную ответственность.

| Наименование этапа | Его основное содержание |

| 1. Воинский учёт | Это государственная система учета и анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов. Осуществляется по месту жительства граждан военными комиссариатами. Первоначальная постановка граждан мужского пола, годных по состоянию здоровья к военной службе, на воинский учет осуществляется соответствующими комиссиями по достижении 17-летнего возраста. |

| 2. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе | Это комплекс обязательных мероприятий, проводимых с гражданами допризывных и призывных возрастов в целях их обучения основам военной службы. Включает в себя: начальную военную подготовку; подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования; обучение по дополнительным образовательным программам в учреждениях среднего общего образования: суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищах; обучение по программе офицеров запаса на военных кафедрах высших учебных заведений; физическую подготовку; медицинское освидетельствование; военно-патриотическое воспитание. |

| 3. Призыв на военную службу | Это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комплектования личным составом Вооружённых сил РФ и воинских формирований на обязательной основе. |

| 4. Прохождение военной службы по призыву | Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных силах РФ, а также в иных войсках и формированиях. Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по контракту). |

| 5. Пребывание в запасе (резерве) | Заключается в прохождении военных сборов, выполнении правил призыва на военную службу и в соблюдении обязанностей по воинскому учёту. |

| 6. Призыв на военные сборы в период пребывания в запасе | Цель призыва — подготовка к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин во время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве (контрактная служба), не может быть чаще одного раза в три года. |

| 7. Призыв в период мобилизации, военного положения и в военное время | Воинская обязанность в этот период определяется федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. |

Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом.

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу за пределами территории субъектов РФ, где они постоянно проживают. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» срок военной службы и составляет 21 месяц.

| Условия, при которых может быть реализовано право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой: ü несение военной службы противоречит убеждениям гражданина; ü несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина; ü гражданин относится к коренному малочисленному народу РФ, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами. |

В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК РФ) и от прохождения альтернативной гражданской службы (часть 2 статьи 328 УК РФ), самовольное оставление части или места службы (статья 337 УК РФ), дезертирство (статья 338 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (статья 339 УК РФ).

Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее - призывники).

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

|

|

|

|

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ

ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ – правосудие осуществляется только в соответствии с законом и подчиняется только закону;

- ПРИНЦИП ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО СУДОМ (ст. 118 Конституции);

- ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ – судьи подчиняются только закону и в своей деятельности никому не подотчетны (ст. 120 Конституции);

- ПРИНЦИП ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ НА ОСНОВЕ РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ (ст. 19 Конституции);

- ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЖДОМУ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД ЗА ЗАЩИТОЙ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ (ст. 46 Конституции);

- ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ (ст. 49 Конституции);

- ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ И ОБВИНЯЕМОМУ ПРАВА НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ (ст. 48 Конституции);

- ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (ст. 123 Конституции);

- ПРИНЦИП УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ – любой гражданин может осуществлять правосудие в качестве присяжного заседателя (ст. 32Конституции);

- ПРИНЦИП ОХРАНЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ – никто не может подвергаться пыткам и унижающему человеческое достоинство обращению (ст. 21 Конституции);

- НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ И УСТНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – в основу судебного решения ложатся только те доказательства, которые исследованы в судебном заседании.

ВИДЫ СУДОВ:

1. Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов ФР;

2. Суды общей юрисдикции в РФ (Верховный суд РФ, суды субъектов РФ, городские (районные) суды, мировые суды, военные суды;

3. Арбитражные суды;

4. Иные суды, действующие на территории РФ (третейские суды)

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО СУДАМ.

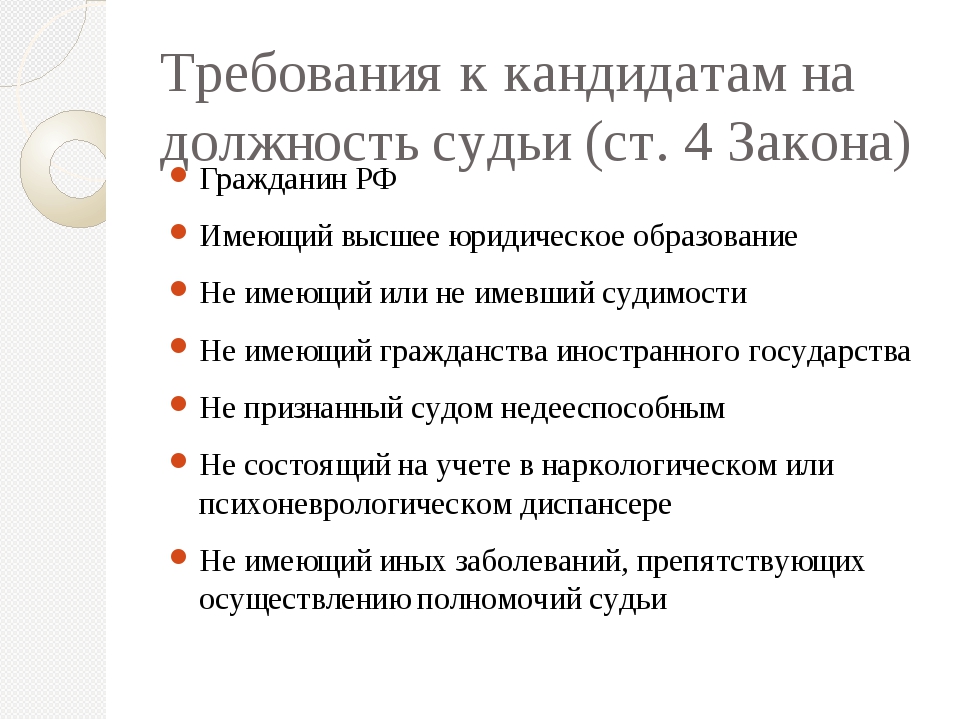

Судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ:

· ГРАЖДАНИН РФ

| ГАРАНТИИ СУДЕЙ в РФ - это совокупность условий, которые обеспечивают судьям возможность независимо осуществлять свои полномочия ü Неприкосновенность судей; ü Материальное и социальное обеспечение судей, право на отставку, приостановление и прекращение полномочий. |

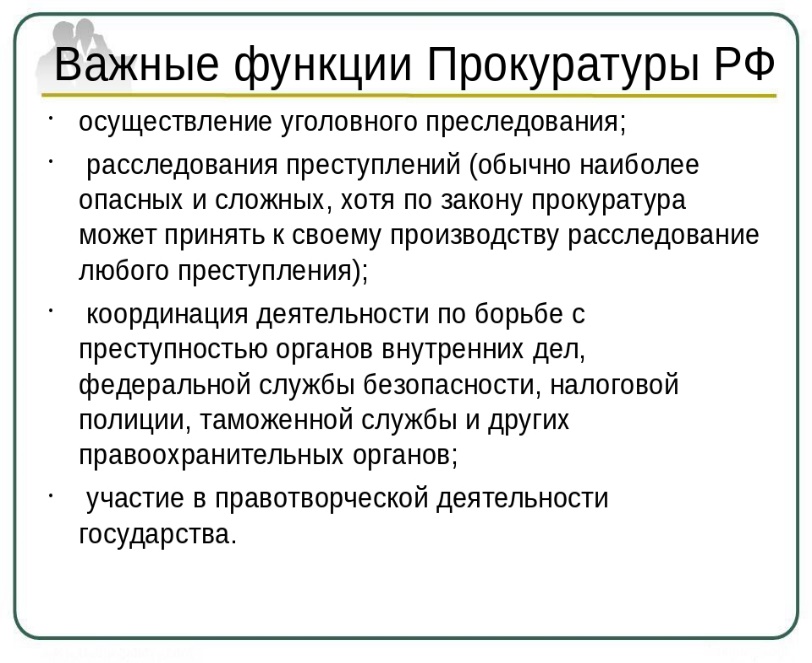

ПРОКУРАТУРА РФ

— единая федеральная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени РФ НАДЗОРА за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.

ФУНКЦИИ:

|

|

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 815; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!