Замена слабого грунта в основании насыпи

12.12. Выторфовывание на болотах I типа выполняется одноковшовым экскаватором-драглайном сразу на полную глубину залегания слабого слоя.

На пнистых болотах применяют обратную лопату. Крупные пни извлекают грейфером. Удаленный торф укладывают в кавальеры или грузят в автомобили-самосвалы для вывозки в отведенный отвал. В зимних условиях, а также на осушенных болотах возможно разравнивание боковых кавальеров бульдозером. В зависимости от ширины и глубины выторфовывания и от рабочих параметров экскаватора болотный грунт удаляют по одной из следующих схем: “на себя”, одной или двумя продольными захватками; поперечными траншеями; “от себя”, с работой экскаватора с насыпи.

12.13. При организации работ по первой схеме экскаватор, двигаясь вдоль оси траншеи, разрабатывает ее на полный профиль - “на себя” и укладывает грунт в два отвала по обе стороны траншеи либо наполовину сечения с укладкой торфа в один отвал (рис.12.2).

Рис.12.2. Схема выторфовывания “на себя“

с перемещением экскаватора по щитам:

1 - экскаватор Э-652; 2 - подвозка грунта автомобилями-самосвалами; 3 - послойное распределение грунта бульдозером;

4 - разравнивание торфа, вынутого из траншеи, бульдозером на уширенных гусеницах

Схема обеспечивает наибольшую производительность разработки благодаря небольшим углам поворота стрелы экскаватора.

Эта схема применяется в случаях отсутствия вдоль насыпи водоотводных канав.

|

|

|

При наличии водоотводных канав экскаватор движется вдоль бровки, разрабатывая траншею на полный профиль или до оси с поворотом стрелы на 180° и укладкой грунта в один отвал. По этой схеме одновременно с разработкой траншеи возможно устройство водоотводной канавы.

Обе схемы позволяют разрабатывать траншеи шириной до 12 м (по верхнему сечению) при использовании драглайна с длиной стрелы не менее 13 м (экскаватор типа Э-652).

12.14. Широкие траншеи глубиной более 4 м разрабатывают поперечными проходками. Размер захватки в этом случае равен половине ширины траншеи. Данная схема более целесообразна при вывозке вынутого торфа автотранспортом.

12.15. При замене слабых грунтов в основании насыпи устройство траншеи “в задел”, как правило, не допускается. Выторфовывание не должно опережать отсыпку нижней части насыпи более чем на одну-две сменные захватки.

12.16. На болотах с низкой несущей способностью, а также при устройстве широких и глубоких траншей с большим объемом выторфовывания, сооружение земляного полотна ведется “от себя”.

Экскаватор перемещается по отсыпаемой насыпи (рис.12.3). Торф можно транспортировать в специальные отвалы автомобилями-самосвалами, занятыми на возведении насыпи. Сооружение насыпи ведется путем надвижки бульдозером в открытую поперечную траншею.

|

|

|

Рис.12.3. Схема выторфовывания поперечными проходами с перемещением экскаватора на насыпи:

1 - разработка торфа экскаватором; 2 - подвоз грунта автомобилями-самосвалами; 3 - заполнение траншеи бульдозером;

I-IV - порядок разработки захваток

12.17. Траншеи глубиной до 1 м на осушенных болотах I типа с подстилающим слоем из плотных грунтов при ширине основания насыпи 12 м и более целесообразно разрабатывать бульдозером. Уклон откосов траншей не должен превышать 1:3,5.

Технологический процесс включает разработку траншеи, перемещение торфа в кавальер и разравнивание его слоем толщиной до 0,5 м. Для производства работ следует применять бульдозеры на уширенных гусеницах, оборудованные отвалами с открылками.

Выторфовывание ведется поперечными проходками от одной бровки до другой; торф перемещается за пределы водоотводных канав, которые устраивают сразу после выторфовывания.

12.18. Методом гидромеханизации производят разрыхление торфа в основании при возведении насыпей на болотах I и II типа по методу посадки их на минеральное дно. Гидравлическими методами возможно устраивать торфоприемники, разрушать сплавину на болотах III типа.

|

|

|

Применение методов гидромеханизации возможно при обеспечении напора на насадке гидромонитора не менее 0,4 МПа (4 атм.), наличии достаточного количества воды и условии для сброса пульпы за полосу отвода. Максимальная длина водоотвода устанавливается с учетом потерь напора в водоотводе и преодоления разности высот.

Если траншея удалена от источника воды более чем на максимально допустимое расстояние, следует применять последовательное включение насосных установок с обязательным технико-экономическими обоснованиями целесообразности такого варианта организации работ.

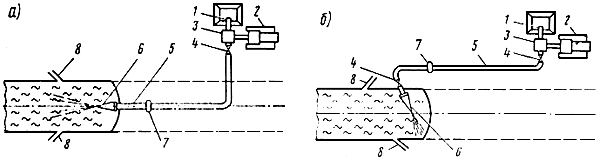

Торф в траншеях размывают попутным или встречным забоем (рис.12.4). Каждая из технологических схем может быть осуществлена в двух вариантах:

Рис.12.4. Технологическая схема размыва торфа в траншее (первый вариант):

- попутным забоем;

- попутным забоем;  - встречным забоем;

- встречным забоем;

1 - водоем;

2 - трактор;

3 - насос;

4 - задвижка; 5 - напорный трубопровод; 6 - гидромонитор; 7 - ручная лебедка;

8 - прорези

I - трубопровод монтируется на всю длину траншеи, гидромонитор перемещается в сторону насосной установки с разборкой трубопровода;

|

|

|

II - трубопровод монтируется в непосредственной близости к насосной установке, гидромонитор перемещается от насосной установки с наращиванием трубопровода.

Второй вариант рекомендуется применять в случае необходимости использования оборотной воды.

12.19. Подготовка основания взрывным способом может применяться для отсыпки насыпей на болотах всех типов в следующих случаях:

устройство траншей ни болотах I типа при выторфовывании до минерального дна (удаление торфа из-под насыпи; рыхление дерново-корневого покрова и устройство канав-торфоприемников на болотах I и II типов при посадке насыпи на дно болота);

разрыхление сплавины на болотах III типа.

Наиболее эффективен взрывной способ при работах в зимнее время, на пнистых и обводненных болотах, на болотах с мощным и прочным дерново-корневым покровом.

12.20. Взрывание торфяных пластов можно вести методом скважинных и непрерывных горизонтальных зарядов направленного выброса.

Направленный выброс при устройстве траншей и канав-торфоприемников осуществляется при расположении скважин в один ряд наклонно под углом 60° к горизонту или в несколько рядов с использованием короткозамедленного взрывания. Количество рядов скважинных или горизонтальных зарядов определяется в зависимости от размеров траншей и свойств торфяной залежи так, чтобы был обеспечен наиболее полным выброс торфа.

Для лучшего выброса торфа при устройстве траншей на болотах I типа скважинные заряды рекомендуется закладывать до минерального дна болота.

Скважины нужно заряжать для предотвращения их заиливания непосредственно вслед за бурением. При этом боевики следует вводить в центральную часть заряда, а детонирующий шнур пропускать через заряд до основания скважины или шурфа.

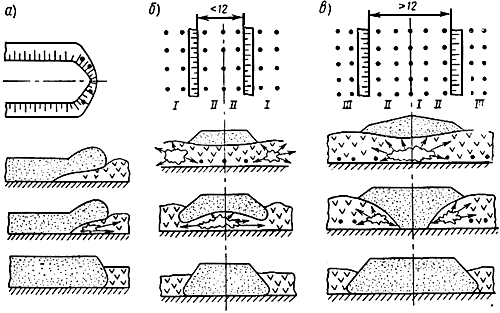

12.21. На болотах I и II типов глубиной свыше 4 м, где взрывание на выброс затруднено, для ускорения посадки на дно плавающих насыпей в процессе строительства или реконструкции дороги целесообразно применить поднасыпные взрывы (рис.12.5).

Рис.12.5. Технологические схемы взрывного выторфовывания:

- рыхление торфа при отсыпке насыпи лобовым способом;

- рыхление торфа при отсыпке насыпи лобовым способом;  - посадка на дно болота насыпи шириной до 12 м;

- посадка на дно болота насыпи шириной до 12 м;

- посадка на дно болота насыпи шириной более 12 м; I-III - последовательность выполнения работ

- посадка на дно болота насыпи шириной более 12 м; I-III - последовательность выполнения работ

Эффективность взрывной посадки возрастает, если до отсыпки насыпи или непосредственно перед взрывами разрыхлить верхний слой с каждой стороны насыпи на 3-5 м механическим или взрывным способом. Толщина насыпного слоя при поднасыпном взрыве удлиненными зарядами должна быть не менее удвоенной мощности находящегося под ней торфа и не менее 2 м. При ширине насыпи более 20 м рекомендуется в начале осаживать осевыми взрывами ее среднюю часть, а затем крайние. Скважины для взрывания бурят через тело насыпи самоходными буровыми установками. Проходку и зарядку скважин ведут в обсадных трубах.

Полноту удаления торфа из-под насыпи выявляют бурением. Если слой торфа обнаружен по всему сечению, взрывы повторяют полностью. Если же торф остался только под откосными частями, дополнительные удлиненные заряды взрывают под откосами.

12.22. Посадка насыпи на поверхность прочного слоя, подстилающего толщу болотного грунта, под действием веса самой насыпи достигается в случае, если нагрузка превышает предел несущей способности слабого слоя. Расчет несущей способности выполняется в процессе проектирования по данным инженерно-геологических испытаний. В целях облегчения посадки насыпи применяются методы увеличения нагрузки (перегрузка), устройство траншей торфоприемников, разрыхление отжимаемого пласта механическим, гидравлическим или взрывным способом (рис.12.5,  ).

).

Дополнительные мероприятия по ослаблению несущей способности верхнего слоя необходимы при погружении насыпей на болотах I и II типов.

12.23. При сооружении насыпей с широкими основаниями на болотах I типа глубиной до 2 м, где выторфовывание сразу на всю ширину основания затруднено, рекомендуется применять метод “узких” траншей, который заключается в короткозамедленном взрывании осевой траншеи, ее засыпке и следующем затем взрывании боковых траншей наклонными зарядами (рис.12.5,  ).

).

12.24. Дерново-корневой покров болот всех типов разрыхляют взрыванием скважинных зарядов, закладываемых на глубину, равную 0,9 толщины покрова.

Дерново-корневой покров болот II типа в зимнее время удаляется взрыванием на выброс.

В случае образования перед отсыпаемой насыпью плотного торфяного вала, препятствующего погружению насыпи на минеральное дно, его разрыхляют взрыванием наклонных зарядов.

12.25. Устройство канав-торфоприемников на болотах II типа и удаление торфа из них производится направленным взрывом наклонных зарядов.

При взрывных работах методом скважинных зарядов скважины рекомендуется бурить переносным бурильным станком.

12.26. Метод увеличения нагрузки (перегрузка) применяется на болотах II типа в случаях, когда на отдельных участках посадка насыпи на дно болота затруднена. Бульдозером надвигают дополнительные слои грунта в место прекращения погружения. При этом фронт отсыпки в плане целесообразно выполнять в виде клина (“утюгом”). Наращивание насыпи в высоту ведется до ее погружения, после чего излишний объем используют для расширения или продолжения насыпи (рис.12.6).

Рис.12.6. Схема посадки на дно болота методом перегрузки:

1 - временное сечение отсыпаемой насыпи; 2 - проектное сечение земляного полотна;

3 - реальное сечение земляного полотна после завершения работы

12.27. Устройство торфоприемников целесообразно применять на болотах, где прочные слои подстилаются более слабыми пластами торфа II типа или сапропелей. Торфоприемники выполняют механической экскавацией или взрывным способом на расстоянии 2-2,5 м (но не больше толщины прочного слоя) от контура подошвы. Ширина торфоприемника должна быть не меньше половины мощности слоя, подлежащего выдавливанию, а глубина доходить до кровли этого слоя (рис.12.7). Устройство торфоприемников должно опережать отсыпку насыпи на одну-три сменные захватки.

Рис.12.7. Схема посадки насыпи в залежи II типа с использованием торфоприемников

12.28. При засыпке траншеи выторфовывания несвязный грунт ниже уровня заполнения траншеи водой допускается не уплотнять. Вышележащие слои уплотняют общепринятыми методами. При использовании несвязных грунтов, а также в случаях, когда покрытие капитального усовершенствованного типа устраивают в один год с сооружением земляного полотна, проектом должны быть предусмотрены индивидуальные методы глубокого уплотнения всех насыпных слоев (трамбующие плиты, гидровиброуплотнение).

Устройство вертикальных дрен

12.29. Вертикальные дрены устраивают с целью облегчения отжатия поровой воды из сжимаемого слоя водонасыщенного слабого грунта. Вертикальные дрены сооружают в виде скважин, заполненных песком или иным фильтрующим материалом. Аналогичный вид имеют песчаные сваи, применение которых уменьшает осадку и упругие колебания слабого грунта.

Разновидностью вертикальных дрен являются продольные прорези, заполненные песком. Вертикальное дренирование целесообразно сочетать с методом временной пригрузки.

12.30. Дренажные прорези устраивают на болотах I типа глубиной до 4 м для ускорения осадки насыпей, повышения устойчивости оснований и снижения упругих деформаций от временной нагрузки.

Дренажные прорези рекомендуется устраивать экскаватором, оборудованным в летнее время драглайном, а в зимнее время при глубине промерзания до 0,3 м обратной лопатой, или многоковшовым экскаватором. Экскаватор, работая на захватке 1 (рис.12.8), открывает прорези на проектную глубину. В это время на захватке 2 бульдозер заполняет открытые траншеи песком из заранее подготовленного вала, а на захватку 1 подвозят песок.

Рис.12.8. Схема организации работ по устройству дренажных прорезей драглайном:

1 - первая захватка; 2 - вторая захватка; 3 - рабочие стоянки экскаватора

Разработка прорезей одноковшовым экскаватором ведется захватками по 8-19 м (зимой 5-6 м) с одной стоянки. На другую стоянку экскаватор переходит под углом 45-60° к оси дороги.

Торф размещают и разравнивают бульдозером с уширенным отвалом или с открылками.

Для разработки дренажных прорезей целесообразны многоковшовые экскаваторы болотной модификации с удлиненным транспортером. В этом случае величина рабочей захватки назначается в зависимости от консистенции торфа и погодных условий и в увязке с темпом отсыпки насыпи.

12.31. Вертикальные дрены и песчаные сваи располагают по треугольной, шахматной или квадратной сетке с шагом дрен 2-4 м и свай 1-2 м.

Для заполнения вертикальных дрен применяют песок с коэффициентом фильтрации не менее 6 м/сут или гравийно-песчаную смесь с диаметром частиц до 60 мм. Нижнюю часть насыпи (рабочую платформу) отсыпают из дренирующего грунта с коэффициентом фильтрации более 3 м/сут.

Песчаные сваи устраивают из песчаных грунтов, пригодных для отсыпки насыпи без дополнительных ограничений. В случае если песчаные сваи предполагается использовать и как дрены, требования к материалу для их заполнения такие же, как и при устройстве вертикальных дрен. Осушающий и уплотняющий эффект дрен и свай повышается при введении в состав заполнения извести.

Диаметр вертикальных песчаных дрен и песчаных свай в зависимости от оборудования и длины - 300-600 мм.

12.32. Перед устройством вертикальных песчаных дрен и песчаных свай на поверхности болота производят отсыпку рабочей платформы из песка. Толщина в зависимости от несущей способности грунта основания и веса применяемых механизмов составляет 0,5-1 м. Ширина рабочей платформы должна превышать ширину свайного поля не менее чем на 2,5 м. Работы по устройству рабочей платформы выполняются по технологическим схемам, принятым при сооружении насыпей на болотах.

Поверхность рабочей платформы планируют, после чего намечают центры скважин с выноской и закреплением осей поперечных рядов. На спланированную рабочую платформу автомобилями-самосвалами завозят песок для заполнения скважин (рис.12.9).

Рис.12.9. Технологическая схема строительства перехода черед отложения слабых грунтов с применением вертикальных дрен:

1 - надвижка бульдозером рабочего слоя; 2 - устройство дрен с загрузкой песком; 3 - наращивание земляного полотна до проектной отметки и устройство временной нагрузки; 4 - контроль осадки; 5 - снятие пригрузочного слоя; 6 - доуплотнение земляного полотна; 7 - устройство одежды

12.33. При сооружении песчаных свай следует отдавать предпочтение методам, предусматривающим вдавливание обсадной трубы с уплотнением массива слабого грунта, а при устройстве вертикальных дрен предпочтительны методы, позволяющие создать вертикальный песчаный столб без уплотнения грунта вокруг дрен, т.е. путем выбуривания.

Для вертикальных дрен и песчаных свай применяются специализированная машина для вибропогружения типа ВВПС или кран с вибропогружателем, дополнительно укомплектованным рабочим органом в виде полой обсадной трубы с самораскрывающимся наконечником. Эффективность устройства свай-дрен возрастает при использовании методов гидроподмыва.

12.34. Технологический процесс устройства свай и дрен состоит из следующих операций: погружение обсадной трубы, заполнение ее песком, виброизвлечение трубы и уплотнение песка в свае. Сваи устраивают при движении агрегата по челночной схеме продольными рядами по 20-30 шт., после чего агрегат разворачивается и делает следующий ряд, двигаясь в обратном направлении.

Обсадную трубу погружают в слабый грунт с помощью вибрации, безвибрационным задавливанием в грунтах, разжижающихся под действием вибрации, или комбинированным способом. Для прохождения рабочей платформы и прослоек плотного грунта целесообразно использовать отдельную машину типа ямобура. Достигшую заданной глубины обсадную трубу заполняют песком с помощью погрузчика, оборудованного двухчелюстным ковшом.

Извлекают обсадную трубу при включенном вибраторе. В продолжении первых 10 с скорость извлечения не должна превышать 0,1 м/с при максимальной интенсивности вибрации. Если песок свободно истекает из трубы, дальнейшее извлечение ведут со скоростью до 0,2 м/с, снижая интенсивность вибрации. По окончании извлечения трубы агрегат переезжает на новую точку.

Комплект машин по устройству песчаных свай и дрен состоит из вибропогружателя, электростанции, буровой машины, легкого бульдозера-погрузчика.

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 364; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!