КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН Башкирские деревни

В прошлом территорию Кушнаренковского района занимали Канлинская (Калышнская), Каршинская, Дува-нейская башкирские волости.

В историко-этнографической литературе о канлинцах говорится следующее. Племя канлы испытало сильное влияние кипчаков. Средневековые канлинцы оставили заметный след в родоплеменном составе казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, крымских татар и ногайцев. Относительно их происхождения имеются две точки зрения: 1) канлинский союз возник в XI—XII вв. в приараль-ских степях на печенежско-огузской основе, при этом этноним «канглы» сближается с древним самоназванием печенегов «кангар». Подчеркивается также существенная роль кипчаков в формировании этнического облика кан-глинцев, которые после их разгрома монголами в 1220 г. влились в состав населения Дешт-и-Кипчак; 2) канглы — этнические преемники кангюйцев, создавших в последние века до нашей эры обширное государство Кангюй на Сырдарье и прилегающих землях. Канглы — тюркоязыч-ные племена. В Приуралье канлинцы мигрировали в XIII - начале XIV в. В западном Башкортостане канлинцы в XIII—XIV вв. смешались с группами древнебашкир-ского населения. Многие тамги у канлинцев были заимствованы у бурзян, юрматы, усерган. У племени канлы был общий онгон с племенем усерган — журавль1.

Перемещения племен, строительство пограничных линий, городов, монастырей, конфискация вотчин у участников башкирских восстаний, переселение поволжских крестьян в Башкортостан, многие другие формы колонизации края заставляли предводителей родов и племен (волостей) брать жалованные грамоты или подтвердительные «памяти» на свои вотчинные земли. И канлинцы получили жалованную грамоту от 19 ноября 7191 (или 1688) г. от царей Ивана и Петра Алексеевичей. Вот ее содержание: «Велено башкирцам Мрясу Сараеву с това-

|

|

|

1 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. С. 356-359.

рыщи владеть безспорно поместьем с вершины р. Карма-сан до устья по течению левой стороны на две р. Кушелги и Смуелги, до вершины р. Усеня по обе стороны сенных покосов на левой стороне Еланская волость, а с Еланской волости до устья р. Сарсак и до колка Бухарского, а с колка на Базгия прямо до вершин р. Базгия, а с Базгии на р. Бланку да на р.... оттуда на вершину р. Куваш, которая впадает в Куваши остается Ельдятская волость и что течет р. Чермасану им, кальнинцам, на р. вершины Евба-зы правой стороне и оттуда на берег горы на 100 сосен и на Ельдятский лес, с лесу на межу Унларскую правая сторона им, кальнинцам, а оттуда на речку Бирю на межу Уфинскую (?) прямо лес Бураев, а с лесу на Бугранды (?) на устье р. Кармасан»2.

Как видно, канлинцы занимали огромную территорию, состоящую к началу XIX в. из 205 178 десятин. По закону о земле 1832 г. башкирам-вотчинникам полагалось по 40 десятин земли на душу мужского пола по VIII ревизии. Их тогда насчитывалось 1105 душ, которым отвели всего 44200 десятин земли. Тептярям и мишарям по VTI ревизии раздали по 30 десятин земли на душу, всего на 2880 душ 86 400 десятин; государственным крестьянам (54 души) и мурзам (21 душа) дали по 15 десятин на душу, всего 1125 десятин. За всем этим у канлинцев осталось в резерве 73 453 десятины земли3.

|

|

|

Канлинские башкиры в феврале месяце 1701 г. получили владенную память «на вотчину по Ачиле (Асылы-кул) озеру, опричь лесов и бортных ухожьев и вотчины и урочищи бортных деревьев», принадлежащих башкирам Минской волости4.

Вотчинные земли канлинцев, находящиеся в Уфимском, Бирском и Белебеевском уездах, подразделялись на тюбы. В литературе (Р. Г. Кузеев) известны следующие тюбы: Идель-канлы, Юрактау-канлы, Актау-канлы, Кырканлы (Сындаш). Между тем, в документах перечисляется значительно больше тюб, причем с другими названиями: Тусаринская, Актова, Балгазина, Токбаева (бывшая Якшиева), Урмекеева, Чекмеева. «Каждая из них по полюбовному разделу имеет издревле отдельное владение»5.

Все названия тюб — антропонимического характера (в 1796 г. доверенным лицом канлинцев был Мряс Дуса-рин-Тусарин), кроме Актау (от оронима).

|

|

|

В 1866 г. вместо кровнородственных башкирских волостей были созданы территориальные. Тогда села нынешнего Кушнаренковского района вошли в состав Топорнинской и Шариповской волостей, в 1920—1930 гг. находившихся в Уфимском кантоне Башкирской АССР.

* * *

А теперь перейдем к конкретным материалам по истории сел Канлинской волости. К Тусаринской тюбе этой волости относились дд. Карача-Елга и Гумерово. В 1798—1855 гг. они находились в составе 1-й юрты 10-го (с 1847 г. — 11-го) башкирского кантона Бирского уезда Оренбургской (с 1865 г. — Уфимской) губернии. Мишари

2 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4678. Л. 16.

3 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4455. Л. 44-45.

4РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1.Д. 1330. Л. 1.

5 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4445. Л. 37, 44-45.

БИРСКИЙ УЕЗД

367

д. Карача-Елга в административном отношении находились в составе 4-й юрты 4-го мишарского кантона.

Д. Карача-Елга в выявленных нами архивных документах впервые упоминается в 1739 г., когда башкиры припустили к себе мишарей. О времени ее основания сведений нет.

В опубликованных документах несколько раз встречаются название деревни или имена ее жителей,

В 1764 г. доверенные лица канлинцев из д. Карачае-вой Сюрмет Кулчумов и Науруз Зиянов, а также из д. Умеровой («Толбазы тож») Рахмангул Зиянов и Мрат Солтангулов с товарищами отдали вотчинные земли в оброк сроком на 25 лет дворцовым крестьянам д. Елга-шево Бирской волости с уплатой по 2 руб. в год.6

|

|

|

В 1790 г. Хамза Уразлин, Суярембет Кулчумов, Науруз Зиянов, Алпаут Балтасов и гумеровцы продали свою землю по р. Танайдиль прапорщику А. И. Бардовскому7, а также главному мишарскому старшине Мендею Тулееву — вотчину по р. Толбаза8.

В 1796 г. премьер-майору С. П. Петрашевичу продали землю по р. Арсланды. Среди поверенных канлинцев из д. Карача-Елга были известные уже по предыдущим сделкам Науруз Зиянов, Хамза Уразлин, Алпаут Балтасов и Абдулменнан Биктянов, Салимзевгар Тимяшев, а также из д. Гумерово — Бурангул Купландин, Юнус Масягутов, Ремгул Бурангулов, Фейзулла Шарыпов и Яхья Рахман-кулов9.

Башкиры-вотчинники на основе двух договорных записей приняли к себе мишарей. Вот одна из них. 13 марта 1739 г. «Уфимского уезду Казанской дороги Кальнинской волости д. Толбазы (Гумерово) башкирцы Абдюкей Папанов, Игибай Кансуяров со общаго совету с родственниками своими в роде своем не последние, будучи в Уфе дали сию запись от крепостных дел той же Казанской дороги деревни Аминевой (ныне Чишмин-ского района) служилому мещеряку Сеиту Саферову в том, что припустили мы, Абдюкей и Игибай, ево, Сеита, з детьми в вотчину свою в повытья умершего брата своего родного Бекчури Папанова, которою вотчинною землею и сенными покосы и всякими угодьи и в лесах дельными деревьи, коими владел брат мой Абдюкеев також и вновь ему, Сеиту, борти делать сколько ему угодно будет и всякого зверя побивать и в озерах рыбу ловить и владеть ему, Сеиту, и детям ево и внучатам тою вотчиною вечно по межам и урочищам, коими владел брат Бекчура со мною Абдюкеем вообще, а с той вотчины положенной ясак в казну ея императорского величества повытья братья моего платить ему, Сеиту, и детям ево и внучатам безспорно вообще с ним, Абдюкеем, з детьми ево, а ежели кто ему, Сеиту, и детям ево и внучатам в той вотчине станет чинить какое насилие и с той вотчины ссылать и нам, Абдюкею и Игибаю и детям нашим ево, Сеита, з детьми очищать и убытка никакова не учинять, також и нам, Абдюкею и Игибаю, с родственниками ему, Сеиту, детям ево и внучатам в той вотчине утеснения никакова не чинить ж и в не в чем не спорить, а ежели мы, Абдюкей и Игибай, и дети, и внучата или родственники сей записи в чем не устоим, то

6МИБ.Т.4. Ч. 1.С. 277-278. 7 Там же. Т. 5. С. 283-284. s Там же. С. 276. 9 Там же. С. 355.

ему, Сеиту, и детям его и внучатам взять на нас, Абдюкее и Игибае, на детей наших и внучатах и родственниках за всякую неустойку по сей записи денег десять рублев, а запись и впредь в запись, к сей записи Абдюкей Папанов тамгу свою приложил, Игибай Кансуяров тамгу свою приложил, толмачил Абдюкею и Игибаю Иван Волков — руку приложил...»' °

Еще три семьи мишарей (Мухаметгарея Сейфутди-нова, Мухаметзяна Мухтарова, Мухаметшарипа Ишки-нина) были припущены канлинцами. «1754 10 августа Мухаметшарипу Ишкинину команды старшины Яныша деревни Иштиряковой (ныне Балтачевского района) Сибирской дороги служилому мещеряку по ево согласию отдали землю мы башкирцы Балтач Ягышев, Султанбек Рысмаметов в Балтачевской деревне в общее жительство в Карача-Илге заселиться строением, производить хлебопашество и всем пользоваться как-то: на дрова лес рубить, сено косить, хмель щипать, зверя всякого ловить, а нам, башкирцам, с него, Мухаметшарипа, оброку получать по 10 копеек, в чем дав сию запись и тамги свои приложим, а именно: башкирцы Усеин Сямейкин тамгу, Балтач Ягышев тамгу, Султанбек Рысмаметов тамгу, Рахманкул Зянчурин тамгу, Игибай Кансуяров тамгу, Масягут Гаврилин тамгу, Биктин Кильмекеев тамгу, Бек-тимер Уразов, Мрат Султангулов, Девлет Темиров все старые и малые отдали сию запись с согласия, вместе с нами подводы давать... чередоватца. Кулчум Ягышев тамгу. У сей записи свидетелем были Зянчура Укаков, Назир Максютов, Аблай, Бикметевской команды деревни Кизгановой Бакий Давлетмуллин свидетелем был V. Сие письмо писал мулла Сафарей»".

Два этих договорных письма послужили впоследствии юридическим основанием для поселения в Карача-Елге и других мишарей. В именах башкир легко усмотреть их родственные связи. Здесь перечисляются отцы тех башкир, которые в 90-х гг. XVIII в. заключали земельные сделки.

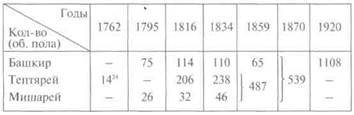

Таблица 183

Как видно по таблице, сведения последних двух переписей неверно отражают национальный состав жителей деревни: в 1870 г. все жители ошибочно названы мишарями, в 1920 г. — только башкирами. В 1834 г. из всех жителей 68,9% составляли мишари, 31,1% — башкиры.

10 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 15. Л. 63-64.

" Там же. Л. 68.

12РГАДА. Ф. 1355. Д. 1871. Л.48; ЦГИАРБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 31.

13 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1.Д. 1755; Ф. 138. Оп. 2. Д. 161.

14 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 547, 548; Ф. 2. Оп. 1. Д. 4873.

15 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15158. Л. 87.

16 Список населенных мест Российской империи. Т.. 45.

Уфимская губерния.

17 Список населенных пунктов Башреспублики. С. 62—63.

И по другим селам см. эти же источники (12—17).

368

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

И в последующие годы башкиры составляли третью часть населения деревни. О долгожителях имеются следующие сведения по V ревизии 1795 г.: Валит Якупов, 65 лет, его брат Ишмухамет, 80 лет, Гилял Алеев, 89 лет.

К концу XVIII в. башкиры-канлинцы стали оседлыми землевладельцами. В «Экономических примечаниях к Генеральному межеванию земель» Бирского уезда Оренбургской губернии в 1795 г. о башкирском населении этой деревни сказано следующее: «Башкирцы выезжали на кочевку. Но ныне имеют проживание в домах. Во всем Бирском уезде башкирцы того обыкновения не исполняют, а всегда уже живут в домах»18.

В 1843 г. на 203 башкира было засеяно 105 четвертей озимого и 120 четвертей ярового хлеба (всего 1800 пудов), или 8,9 пуда на каждого жителя. 462 мишаря засеяли 289 четвертей озимого и 321 четверть ярового хлеба (всего 4880 пудов), или 10,6 пуда на одного жителя. Тогда же имелась водяная мельница19.

Все жители имели пашню 530 десятин. В то самое время 665 башкир и мишарей владели 572 лошадьми, 603 коровами, 332 козами, 259 овцами. Деревня имела 140 бортей.

С самого начала XIX в. здесь зафиксирована мечеть.

В Отечественной войне 1812 г. активно участвовали почти все взрослые мужчины. Один из них зауряд-есаул Кагарман Уразлин в составе 10-го башкирского полка воевал против наполеоновцев. Имел награду серебряную медаль «В память Отечественной войны 1812 года»20.

В этой деревне в 1936 г. родился видный ученый, доктор химических наук, профессор Башгосуниверситета Валитов Нажип Хатмуллович, башкир по национальности. Окончил уфимскую школу № 9. Работал директором завода, занимал высшие должности в объединении «Баш-нефтехимзаводы». В 1978 г. в Москве защитил докторскую диссертацию, оцененную как самая лучшая из 10 тысяч, защищенных за годы 10-й пятилетки в СССР (Известия. 28 июня 1981 г.).

Нажип Валитов — один из немногих, кто знает свою родословную до 16-го колена: Байрам — Корбангужа — Байрамгужа — Ходжабирде — Шокербирде — Кодаш — Юлай — Муса — Якуп — Валит (добавим, что Валиту Яку-пову в 1795 г. было 65 лет) — Ахтям — Хамидулла — Гали — Габдулла — Хатмулла — Нажип.

К той же Тусаринской тюбе Канлинской волости относилась и д. Гумерово. Самое раннее ее название — Тол базы. В документах деревня именовалась Гумерово или Умерово («Толбазы тож»). Сын Гумера — Шарып Гумеров в 1790 г. участвовал в продаже канлинской вотчинной земли по р. Толбазы мишарскому главному старшине Мендею Тулееву21.

Деревня в документах впервые упоминается в 1704, затем в 1739, 1756 гг. Однако время ее возникновения нам неизвестно. В 1704 г. гумеровские башкиры припустили на свою землю бирских крестьян, основавших д. Елга-шево22.

В 1756 г. башкиры д. Гумерово на основании договорной записи припустили для поселения тептярей Искака Исламгулова, Абдулменняфа Мухаметалиева, Кутлубу-лата Ахтямова23. Мишари Габдулхаким Мавлюшев и Абдулкадыр Габдрахимов были приняты башкирами-вотчинниками деревни «по тому же договору обще с теп-тярями». Однако, по их словам, «на праве владения землю не имели». Все другие припущенники на право пользования землей впоследствии ссылались на договор 1756 г.

Проследим развитие деревни.

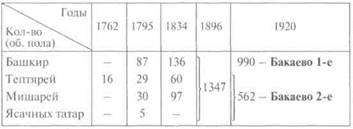

Таблица 184

Перепись 1920 г. искажает национальный состав жителей д. Гумерово, где по другим ревизиям и учетам численности населения подавляющее большинство составляли тептяри и мишари.

В 1843 г. на каждого из 110 башкир было засеяно по 8,5 пуда хлеба, на 46 мишарей — по 10,8 пуда. На всех жителей (394 человек) при 86 дворах приходилось 270 десятин пашни, а также лошадей — 210 голов, коров — 204, овец — 257, коз — 96 голов. Имели 43 борти. Еще в начале XIX в. взяты на учет мечеть и мельница.

Из дд. Карача-Елга и Гумерово часть башкир-вотчинников выселилась отдельным поселением, которое получило название Лачинтау. Для основания деревни они получили разрешение в 1852 г.

Остальные деревни Канлинской волости Тукбаевой (бывшей Якшиевой) тюбы располагались на территории Уфимского уезда, и они находились в первой половине XIX в. в составе 2-й юрты 8-го (с 1847 г. — 9-го) башкирского кантона. Среди них были дд. Ахметово, Тукмаклы, Угузево, Якупово.

Тукбаева тюба имела к 1803 г. 17223 десятины земли. В ней проживали в 1816 г. 78 душ башкир-вотчинников, в 1834 г. — 97 душ м.п.; мишари — 173 души в 1816 г., 249 душ м.п. в 1834 г.; тептяри в 1816 г. — 103 души, в 1834 г. — 125 душ м.п.; государственные крестьяне — 65 душ в 1816 г., 103 души в 1834 г.; удельные крестьяне — 531 душа в 1816 г. и 708 душ м.п. в 1834 г.25

Д. Ахметово была коренным поселением канлинцев Якшиевой (затем Тукбаевой) тюбы. Тюба имела и основное поселение под тем же названием — Якшиево, впоследствии переименованное в Ахметово. Здесь проживали основатель деревни и тюбы башкир Якшей и его сыновья, внуки, потомки.

18 РГАДА. Ф. 1355. Д. 1871. Л. 53.

19 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4873. Л. 167, 186. Далее см. это

дело.

20 Любезные вы мои... С. 56.

21 МИБ. Т. 5. С. 276.

22 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 15. Л. 89.

23 Там же. Л. 72, 73; Малоизученные источники по истории

Башкирии. С. 131.

24 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3801. Л. 115. По другим селам см.

это дело.

25 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 58. Л. 18.

БИРСКИЙ УЕЗД

|

Расписка башкир дд. Карача-Елга и Гумерово о получении оброчных денег за отданные в аренду места рыбных ловель по р. Белая

Канлинская волость жалованную грамоту на общинные земли имеет с 7191 (1683) г.26 По словам жителей д. Ахметово зауряд-хорунжих Ахмера Назарова и Узеира Якшиева, урядника Абдугани Казакаева, рядовых вотчинников-башкир Мряса Баширова, Габидуллы Нигма-туллина, Хисаметдина Ишикеева, на жалованную землю в 1702 и 1704 гг. получали подтвердительные грамоты: «за их верную службу по описанным грамотам межам и урочищам» и в 1826 г. по решению межевого департамента Правительствующего Сената «эта земля была оставлена за ними»27.

Кроме того, еще в 1792 г. они смогли получить копию с жалованной грамоты на землю башкира Мряса Тусари-ева «с товарищами», состоящую при р. Белая28.

Мишари живут в Ахметово с 1723—1724 гг. Об этом свидетельствует факт, что они по записи от 9 января 1723 г. приобрели у канлинцев землю путем покупки29.

Несколько мишарей башкиры припустили по договору от 6 июня 1755 г. Мишарь Ураз сроком на 50 лет был припущен владельцами земли по договору от 1 июня 1792 г.30 Время припуска тептярей неизвестно. Но они в д. Якшиево зафиксированы III ревизией 1762 г., когда их насчитывалось 20 душ м.п. На этом основании можно сделать вывод о том, что тептяри были приняты в 1749—1761 гг. В итоге башкирская деревня становится национально смешанной.

Как же развивалась д. Ахметово?

Таблица 185

| ^"^\^ Годы Кол-во ^^^^ (об. пола) ^^-^^ | 1795 | 1816 | 1834 | 1859 | 1920 |

| Башкир Мишарей Тептярей | 98 163 40 | 156 334 46 | 223 518 59 | ■ 1388 | 1158 |

Советская перепись 1920 г. не совсем верно показала этнический состав жителей. В 1816 и 1834 гг. башкиры составляли 29 и 25% всех жителей. Такое соотношение должно было быть и в 1920 г. Но, с другой стороны, следует учитывать и то, что в д. Новоахметово, расположенной в одной версте от коренного поселения, в 405 дворах проживало 2020 мишарей. Д. Новоахметово образовалась в 60-х гг. XIX в. В 1906 г. она насчитывала 1727 человек. В ней были 2 мечети, 7 лавок.

В первой половине XIX в. мишари подчинялись своим юртовому старшине (юрта № 1) и кантонному начальнику (3-й мишарский кантон), тептяри находились в составе 4-й тептярской команды Уфимского уезда.

На 36 дворов 223 башкира засеяли в 1843 г. 464 пуда озимого, 2816 пудов ярового хлеба и посадили 24 пуда картофеля. Выходит, что на одного жителя сеяли по 14,7 пуда хлеба. Посев хлеба у мишарей равнялся 8,6 пуда на одного человека (всего 4448 пудов).

26 Там же. Ф. l.On. 1.Д. 1699.

27 Там же. Д. 1700. Л. 7.

28 Там же. Ф. 100. Оп. 2. Д. 415. Л. 4.

29ЮАС. Вып. 2. С. 316.

301ДГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 58. Л. 10.

370

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

О поголовье скота в их хозяйствах сведений нет. 59 тептярям при 10 дворах принадлежало 26 лошадей и 102 коровы.

Была мечеть. С 1841 г. при ней действовала мектебе, где в 1864 г. занималось 20 учеников31.

В 1802 г. башкиры-вотчинники Ахметово сроком на 50 лет припустили удмуртов в д. Ямщиково32.

Д. Тукмаклы известна под несколькими названиями. В 1795 г. она названа «Токмаклина кошма (Клино)», затем — «Кошмаклиной (Токмаклы тож)», наконец, Токмаклы (Хаймурза), хотя имелась одноименная д. Хаймурзино, расположенная в шести верстах от первой.

И еще одна загадка. В 1816 г. в д. «Кошмаклиной (Токмаклы тож)», где проживали в 14 дворах башкиры, в 25 дворах — тептяри, в 68 домах — мишари, были зафиксированы и ясачные татары при 15 дворах, припущенные в 1811 г. как государственные крестьяне, но имеющие здесь свои особые поселения под следующими названиями: Токмаклы (18 душ м.п.), Жанмурзино, или Хаймурзино (8 душ), Бикмурзино (7 душ), Хансуяр (7 душ), Абушахманово (5 душ), Карачельское устье (9 душ), Ханютово (7 душ). Выходит, что в этой деревне ясачные татары имели особые улицы или хутора33.

Названия этих поселений сильно искажены. Служилый татарин Хаймурза Ахмаметов в 1811 г. осел здесь на покупной у башкир земле. Он из Пензенской губернии. Ясачный татарин Бикмурза Бахтеевич Юсупов — выходец из д. Кандралеевка Пензенской губернии. Из того же поселения были Хансуяр Богданович Сухов, а также его дальний родственник — Абушахман Мустафин сын Сухов. Из Белебеевского уезда прибыл Ханют Мусеев (сыновья Башар, Яхья).

Башкиры этой деревни Акымбет Тляков, Муняк Макаров, Аблай Назаров, Казакай Чюрашев, Темир Екшаев и другие по договорной записи от 24 июня 1730 г. припустили* служилого татарина Казанской дороги Адика Тебаева в свою вотчину на правах общего владения «для поселения на вотчинную землю юртом и во всякие угодья и 3 детьми ево и со внучаты». Тебаеву «всем употреблятца, чем и мы употребляемся и с чего вотчины нашей с кого мы оброк возьмем, и то оброк давать нам ему, Адику, повытья з детьми ево, которые будут при нем жить. За такой наш ево ... припуск платить с нами ясак вопче повытья главного Акымбета, и подводы вместо ево, Акымбета, куды надлежит по очереди ему, Адику з детьми и внучаты, гонять»34.

В этой деревне, по-видимому, жили и чуваши. Об этом свидетельствует бессрочная житейская запись от 4 июля 1737 г., данная наряду с другими четырьмя мальчиками и девочками из других волостей чувашской девушкой Кулчюмой Янбетовой писарю Уфимской ланд-милиции М. П. Жукову о том, что они взяли у него «на расплату долгов своих и для нынешнего за башкирским бунтом гладу и на необходимые свои нужды денег 25 руб. А за те взятые нами деньги жить нам в работе у него вечно.

31 Там же. Ф. 295. Оп. 3. Д. 6724. Л. 23. По другим селам см.

это дело.

32 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1700. Л. 7.

33 Там же. Д. 1755. Л. 185; Ф. 138. Оп. 2. Д. 121.

* В ЮАС (вып. 2, с. 317) ошибочно говорится о купле земли мишарями.

34 МИБ. Т. 3. С. 276.

И живучи нам у него быть во всяком послушании и не покрасть и по другим селам не збежать и всякою ево домовая и отъезная работа работать без отговорки. А пить и есть и одежда и обувь носить все ево, Жукова. За вину нашу и за ослушание вольно ему, Жукову, смирить домовым смирением»35.

По указу Уфимской провинциальной канцелярии от 13 февраля 1771 г. здесь обосновались мишари, а по договору башкир 1811 г. — и государственные крестьяне36. Мишари ссылались при пользовании землей и на упомянутую запись от 24 июня 1730 г. о припуске служилого татарина.

Развитие д. Тукмаклы выглядит следующим образом.

Таблица 186

За 1834 г. среди башкир показано 6 мужчин-припу-щенников, т.е. лишенных вотчинных прав на землю.

В материалах VI ревизии 1811 г. написано следующее: «Токмаклы — вновь заведенная деревня с 1810 года из мурз ясачными татарами на покупной у башкирцев земле». Они вышли из д. Новый Кадыш Краснослобод-ского уезда Пензенской губернии. Их было 10 человек из двух дворов***. Это была д. Новые Тукмаклы.

Первые жители ее — Асей Юсупов сын Бахтияров, его сын Ахмет Асеев.

В 1896 г. здесь было 575 жителей. Национальность их не была указана.

В 1920 г. в д. Новые Тукмаклы было показано 549 башкир при 100 дворах, в д. Хаймурзино — 160 башкир. В целом, итоги переписи 1920 г. не отражают истинную картину, поскольку в 1816 и 1834 гг. башкиры составляли лишь по 12,7% всех жителей. Такой же примерно процент должен был бы быть и в 1920 г.

В 1843 г. на 138 башкир было засеяно 288 пудов озимого и 1448 пудов ярового хлеба, т.е. по 12,6 пуда на каждого. Они сажали по 16 пудов картофеля. 563 мишаря сеяли 2000 пудов озимого и 1896 пудов ярового хлеба, или по 6,9 пуда на каждого.

При мечети с 1866 г. имелась мектебе с 15 учениками. В конце века были 2 мечети, 2 бакалейные, 4 мануфактурные лавки. Проводился базар.

Д. Угузево находится на территории Кандинской (одна часть деревни) и Каршинской (вторая часть) волостей. В документе о мишарях этой деревни говорится следующее. Они «имеют землю, купленную у башкирцев Кар-

35 Там же. С. 365.

36 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 51.

* РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3801. Л. 45. ** В это число входят и жители д. Письмян-Мусино. *** ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 121.

БИРСКИЙ УЕЗД

371

|

| Таблица 187 |

шинской и Кальнинской (Канлинской) волостей по договорам 1761 года июня 18 дня и по записи 1771 года апреля 17 дня в общем владении с башкирцами»37. Однако они были припущены башкирами обеих волостей. Об этом в своем прошении от 14 марта 1828 г. мишари Адельша Субханкулов, Абдулвали Селимявгаров, Сайфетдин Саги-тов писали нижеследующее: «Состоящая при деревне земля с сенными покосами, лесами и рыбными ловлями принадлежит нам по данному от вотчинников башкирцев Каршинской волости 1761 года 18 июня по договору, на которой с того самого времени заселение возымели и пользовались всеми выгодами как предки наши и наши семьи без всякого от смежных владельцев, равно и вотчинников своих спора по тем самым межам и урочищам как значутся в договоре и во время Генерального межевания землемером Бичюкиным обмежеваны за нами, но в последующее время к неожиданному нашему прискорбию вотчинники наши башкирцы деревень Акбашевой и Шариповой (Каршинской волости) нашу землю стали отдавать в посторонние руки и соседственной с нами деревни Казармы тептяри и мещеряки совершенно усиль-ственным образом начали чинить нам величайшее притеснение и захватили из нашей дачи довольное количество самой удобной к пашне земли .и других угодий в свое владение, а нас от онаго устраняют»38.

Проследим развитие д. Угузево. В 1795 г. на территории Каршинской волости в одной части деревни проживали 4 башкира, 2 тептяря, 197 мишарей, в другой ее части, находящейся на канлинской земле, совместную жизнь вели 11 башкир и 78 мишарей. В 1834 г. насчитывалось башкир — 45 человек, мишарей — 408 человек. При этом 13 башкир были названы припущенниками башкир-вотчинников двух волостей. В 1859 г. всех жителей было 723 человека при 125 дворах, причем все показаны припущенниками. В 1906 г. взято на учет 1068 человек. По переписи 1920 г. в Угузево (1-ми 2-м) при 363 дворах проживало 1813 человек. Все они ошибочно показаны мишарями.

В 1843 г. 463 жителям из башкир и мишарей при 77 дворах принадлежало 2 мечети, 2 кузницы, 100 ульев, 320 лошадей, 325 коров, 420 овец, 208 коз.

408 мишарей сеяли в тот же год 3880 пудов хлеба, т.е. по 9,5 пуда на каждого, 45 башкир — 532 пуда, или 11,8 пуда на каждого. Была мельница.

В 1906 г. взято на учет по 2 хлебозапасных магазина и бакалейные лавки.

Д. Якупово в письменных источниках упоминается в 1734 и 1737 гг. (При этом почему-то путают название волости, вместо Канлинской пишут Каршинская). Время основания ее неизвестно. В 1780—1796 гг. старшиной Канлинской волости был башкир-вотчинник Ишали Якупов, который проявлял активность в поземельных сделках. По-видимому, он и является сыном первопоселенца.

Перед самым 1734 г.39 башкиры припустили к себе мишарей, хотя в одном официальном документе указывается другая дата (1738 г.)40.

О развитии д. Якупово приводим следующие сведения:

Последняя перепись неверно отражает общую картину численности этносов. В 1816 и 1834 гг. башкиры составляли 15—18% всех жителей. Примерно такое же соотношение должно быть и в 1920 г.

Башкиры д. Якупово в 1789, 1791 гг. припустили русских удельных крестьян, которые основали д. Матвееве («Кузнецово тож») и Васильеве.

В 1843 г. 138 мишарей сеяли 696 пудов хлеба, или 5 пудов на каждого, в то время как на каждого из 34 башкир было засеяно по 11,8 пуда хлеба (всего 400 пудов на всех), посажено на всех всего лишь 8 пудов картофеля.

* * *

Каршинская волость имела несколько башкирских поселений.

В историко-этнографической науке крайне слабо разработана история каршинского племени. Оно, как и все северо-западные племена башкир, испытало сильное кипчакское воздействие. Среди каршинцев преобладают тамги по типу кипчакские. Кроме того, им знакома и тамга «ворота». Это влияние дуванейцев и минцев (между тем, и у карагай-кипчаков главная тамга «ворота»). Древним районом расселения каршинцев считается левобережье р. Белая. В этнониме картин основу представляют в форме карши. В уйгурском языке слово карши означало «крепость», «укрепленный город». Оно было рано заимствовано тюрками41.

Каршинская волость имела жалованные земли по грамотам от 7205 (1697) и от 30 мая 1700 гг., а также по двум выпискам из Уфимской провинциальной канцелярии от 23 марта 1716 и 1718 гг.42 Вотчинники волости платили царской казне 78 куниц и 20 батманов меда в год43.

Развитие общества привело к разделу единой территории волости на отдельные тюбы. В конце XVII в. были две тюбы, в 1711 г. — три, причем, названия некоторых из них время от времени менялись. В конце XVII в. были известны Кадраева и Иликеева тюбы, в начале XVIII в. последнее название исчезает и всплывают новые — Сатлыганова и Каргина тюбы. В 1735 г. были Акбашева, Кадраева, Каргина тюбы. Акбашева тюба — это и есть Сатлыганова тюба.

Приводим текст раздельного письма начала 70-х гг. XVII в. «Се язь Иликей Амбетов с братьями, племянниками Уфимского уезда Казанской дороги Каршинской волости башкирцы дали есьми на Уфе запись той же волости башкирцам Кадраю Сасыккулову (в другом месте — Касыккулов) с товарыщи, с братьями и с племянники да Кудьяну Емангулову да Сеуту Тагумбатову с това-

37 ЮАС. Вып. 2. С. 322.

38 ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 789. Л. 1-2.

39 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 751. Л. 7.

40 ЮАС. Вып. 2. С. 317.

* Из них 5 башкир было из припущенчиков.

41 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. С. 363—365.

42 ЦГИА РБ. Ф. l.On. 1.Д. 561.Л. 63.

43 РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 228. Л. 231.

372

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

рыщи в том, что в нынешнем во 7182 (т.е. 1674) году разделили мы, Иликей с ними Кадраем с товарыщи вотчину свою: рыбные ловли, озеро Азякуля да озеро Кулеша с ыстоки и около тех озер мелкие озера владеть мне, Или-кею и Шалтырю с братьями и племянники ловить рыбы жерлицами и сетки, а им, Кадраю, той ловли с товарыщи дела нет, и всякую птицу с ним, Кадраю с тов., в тех озерах не ловить же, а в ыстоках и в мелких озерах, в которых можно тянуть неводами пятьдесят сажень или сто сажень неводу ... неводами вместе всем вообще, и истоки городить, а по Кармасану еще что есть озера и истоки тем всем владеть и озером ... да им, Кадраю да Хубяту, Шарту, Ибиту с тов., братьями и племянниками, а неводами тянуть с ними Иликеем вместе, а птицу в том озере ловить им же, Кадраю с товарыщи, а мне, Иликею с тов., ... не ловить, а в аремах около Кармасану и около озера, что есть аремы, то все ево, Сарна с товарыщи, а нам, Иликею, в тех аремах никакова зверя куниц и горностаев и бобров и выдрей не ловить на озере ... да в тех же урочищах озера Бонурды, а на сторону того озера вотчина бортной ухожей и звериные ловли мои, Иликеева с тов., а по другую сторону того озера вотчина бортной ухожей и звериные ловли Бакинея Акбулатова, а в том озере Букунды рыбу ловить жерлицами, сетками и Кадраю с тов. кутки и неводом ловить нам, Иликею и Кадраю, вместе всем вообще, а до звериные ловли им, Кадраю, и до бортей в моей, Иликеевой, вотчине дела нет, а буде я, Иликей, им с тов. в той вотчине их Кадраю с тов. учнуть изобижат и зверя и утки и рыбу ловить им, Кадраю с тов., взять на нас, Иликее с тов., сто рублев, а подле озера Кулеша и с той стороны Белой реки луга и поляны и мелкие озера и на тех полянах и на лугах птицу и утки и горностай и всякого зверя ловить им же, Кадраю с тов., ему против того урочища на другой стороне Белой реки вотчина моя Иликеева, им, Кадраю с тов., до той вотчины дела нет, сию запись и дали ... а запись писал Сенко Руконов лето 7182 году генваря в 25 день»44.

Одним словом, они договорились о том, что «Кадрай с тов., с ним, Иликеем, вотчину свою, состоящую при реках Белой и Кармасана, с тем, чтоб на городовой стороне Белой реки владеть ему Иликею, а на Нагайской стороне иметь владение Кадраю с товарыщи».

В записи 1711 г. «Каршинской волости башкирцы Азимбет Сартов с товарыщи дали на Уфе запись тою же волости башкирцам Темиру Ахметову, Соглетю Емонову в том, что ему, Азимбету с тов., владеть до Сатлыбаевой мельницы по Кармасану речке, рыбу ловить, мельницы строить и зверя и птицу ловить и по той речке, где в тех урочищах ... дворами селиться и посторонних людей ково похочет из оброку припускать, а оным Темиру и Суплюту по той же Кармасану реке ниже оные Сатлыбаевой мельницы дворами селиться, рыбу ловить же сколько похотят, мельницы прудить и пашню пахать, сена косить, в лесу бревна и дрова рубить, а посторонних людей им, Темиру с тов., никого не припускать, во владенной выписи 1718 г. от обер-коменданта Бахметова Каршинской волости башкирцу Дюскею Азимбетову написано по указу великого государя, но по Уложению по общим свидетелей спискам владеть оною вотчиною исцом и ответчиком по речке Кармасану и мельницы строить

Там же. Д. 288. Л. 204-205.

и рыбу и зверя и птицу ловить в урочищах по записи 1711 года, которая за их и быть»45.

Относительно названий тюб можно найти следующее разъяснение, данное самими башкирами. «Их предок Азимбет Сартов оставил свою владеную землю выше Сат-лыбаевской мельницы и после того потомки его, в том числе и челобитчики, стали именоваться и именуются доныне Каргинской и Кадраевой тюбами, а их предки Темир Ахметов и Сюнмет Емонов взяли в свое владение землю той Сатлыбаевской мельницы ниже, что самое и по владенной выписи 30 сентября 1718 г. утверждено, раздел, учиненный в 1711 г. в его силе, и с того времени потомки оных предков именуются Сатлыгановской тюбы башкирцами»46. По всему видно, что Иликеевская и Сат-лыганова тюбы одна и та же тюба. Последняя известна и как Акбашева тюба.

Известен по источникам за 1729 г. и сын Кадрая -Но гай Кадраев, которому другой общинник Туктар Нур-кеев «с товарыщи» уступил вотчину по р. Кармасан47. Известны и Акбаш Иликеев, Аракай Акбашев, Чюрекай Азимбетов.

По Генеральному межеванию 1801 г. известно и общее количество земель Сатлыгановой тюбы — 33 324 десятины. Затем в 1818 г. продали удельным крестьянам д. Первушино 2322 десятины из них. На ее вотчинной земле располагалось 13 деревень (Шарипово, Верхнее, Среднее, Нижнее Акбашево, Юлушево, Мамяково, Аса-ново, Бишказак, Гумерово (частично), Угузево, Кувыко-во, Нурлино, Султанаево). Из них Юлушево и Среднее Акбашево были основаны после 1801 г.48

В тюбе вотчинников-башкир насчитывалось по VII ревизии 1816 г. 402 души, по VIII ревизии 1834 г. -456 душ м.п. Им по закону о земле 1832 г. полагалось по 40 десятин на каждого, по ревизии 1816 г. всего 16080 десятин. Тогда припущенников было 824 души м.п. (башкир-припущенников — 60 душ, мишарей — 378, теп-тярей — 207, удельных крестьян — 179 душ м.п.), которым отвели 12627 десятин земли, т.е. по 15 десятин на душу49.

Считаю небезынтересным документ о размежевании земель между Каршинской и Дуванейской волостями. «В 7207 году (или 1699) по указу государя Петра Алексеевича и по памяти стольника и воеводы И. Н. Пушкина уфимцом Никитой Бреховым по полюбовному челобитью башкирские вотчины Дуванейской и Каршинской волостей меж ими размежеваны и межи той их вотчины и урочищи идучи из Дуваней Монастырских чрез деревню Зуеву по речке Мочняс до вершины тое речки, а с вершины подле лесу до вершины Кош речки, что впала в Бирь реку по дороге, что ездят в Сунеево до вершины речки Курузуль с вершины на Янашевку речку и по той речки по правую сторону тех урочищ Каршинская вотчина, а по левую — Дуванейской с той же речки Яма-шевки на нижней мосты по дороге ключа, а с того ключа до вершины речки и по оной речки на низ до граней Романа Трусова, в размежевании вотчин двух волостей —

РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 288. Л. 234.

Там же.

МИБ. Т. 3. С. 269.

ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 43. Л. 31, 32.

Там же. Л. 36.

БИРСКИЙ УЕЗД

373

и его брат по левую сторону вотчина Дуванейская до Бирь реки, а по правую — Каршинская...»50

и его брат по левую сторону вотчина Дуванейская до Бирь реки, а по правую — Каршинская...»50

В обмежевании их земель участвовал уфимец Роман Трусов, а в размежевании вотчин двух волостей — и его брат Иван Трусов, который «те их вотчины по полюбовному разводу и размежевал при посторонних людях» м.

От каршинцев доверенным лицом выступил сын уже известного нам Иликея — Сайбаш, а от дуванейцев — Якшейка Яшкильдин.

А теперь перейдем к характеристике башкирских сел Сатлыгановой тюбы Каршинской волости.

Д. Шарипово — коренное поселение каршинцев, поэтому оно называлось Карши, Каршин.

Впервые д. Каршин упоминается за 1688 г. в челобитной удмурта с жалобой на башкир Нуркея Сартова с товарищами (выше упоминался Азимбет Сартов) о нарушении ими договорной записи на отданную челобитчику на срок землю52.

Выходит, что уже тогда удмурты были припущены в эту деревню.

Затем она называлась по имени Мряка — муллы Сул-тукова — Мряково. Он известен по опубликованным источникам с 1711 г. А через 4 года по договорной записи от 10 марта 1715 г. башкиры Каршинской волости Умир Кошуков, Нагайбак Текеляков, Колчура Бердыкеев и другие припустили своих одноволощан Мряка Султу-кова, Акбаша Иликеева, Рахмангула Тохтарова, кроме их братьев и родственников, в спорную вотчину с башкиром той же волости Азимбетом Сартовым «поселитца им дворами по Кармасану и по другим речкам, где похотят, пашня пахать и сено косить и всякими угодьи владеть обща с ними, Умиром и Нагайбаком, кроме бортных ухожьев, в лесу всякого звери и птицу и в озерах и в речках рыбу ловить и где похотят, мельницы строить на речках»53.

Поступной записью от 8 декабря 1735 г. башкиры Каршинской волости из д. Касаево Бердыгул, Тлев, Каныкай, Салкай, Юмакай, Ишей Касаевы уступили башкиру той же волости Шарипу Мрякову — сыну Мряка Султукова «в вечное владение деревни своей, в которой мы жительство имели, с хоромным строением, что ныне налицо имеется, и с пашенною своею землею». Бывшим владельцам «ис той деревни и ис Каршинской волости выехать и жить в другой волости»54.

Шарип Мряков постепенно расширял свои земли. По договору от 29 февраля 1736 г. он с другим башкиром Ибраком Умировым был припущен одноволощанами Чюрюкеем Азимбетевым, Якупом Аслаевым и другими на свою вотчинную землю по р. Кармасан «на свои повытья впрок безповоротно» с правом строительства мельницы между имеющимися Бикметовой и Смаковой мельницами и создания ими нового поселения55.

Шарип Мряков по этим записям получал право основать новые деревни. Однако при этом в них не забывали указать его место жительство — д. Мряково. Выходит, что

были созданы другие поселения с иными названиями, которые нам неизвестны.

Отец (Мряк), его сыновья (Шарип, Аит), внуки, правнуки были верными царскому правительству административными чиновниками. В ходе подавления башкирского восстания 1704—1711 гг. Мряк Султуков был на стороне карателей56. Его сын Мухаметшарип Мряков в 1736—1744 г. был старшиной Каршинской волости, с 1739 г. одновременно и главным старшиной Казанской дороги. В подавлении восстания башкир 1736—1739 гг. Мряков принимал непосредственное участие. Через д. Мряково прошел во главе полков генерал-каратель Л. Я. Саймонов. До этого в 1738 г. он остановился «при деревне лагерем». Полки содержали жители близлежащих сел. Шарип Мряков 32 дня находился с генералом в походе против башкир-повстанцев57. По словам Оренбургского губернатора И. И. Неплюева, «чрез главного старшины Казанской дороги Шарипа Мрякова руки сот с пять побито»58.

Мряков занимался ростовщичеством, притеснял должников, которые отрабатывали долг у него дома. Один из них писал, что «пропитание себе никакого не имею, а жена моя кормится нищенским образом». О злоупотреблениях его при взыскивании с должников заемных денег пишет другой потерпевший. Житель д. Григорьево в 1735 г. «занял у Мрякова деньгами и товаром на 12 руб. с сроком до Рождества Христова». За это время Мряков отобрал у него «из-за мучения и побои плетьми и держания под караулом в колодках многое время 3 четверухи* овса ценою 3 руб., кобылу серую в 6 руб., мерина серого в 5 руб. с саньми и с хомутом, кобылу гнедую с саньми, с хомутом и с уздою ременною в 5 руб., мерина вороного в 10 руб., да денег 6 руб., и того и з деньгами на 30 на 5 руб. Да за оной же долг косил я ему и с под устрастия 100 копен сена до вотчим мой работал у Шарыпа за меня всякую работу один год безденежно. А данные от меня заимное татарское письмо и поныне не отдает, знатно оной Шарып еще хощет взыскать».

Жаловались на него и одновотчинники. Старшина Ракай Акбашев, сотник Якуп Аслаев, Мамяк Катиков и другие жаловались в 1741 г. о том, что в течение 3-х лет Мряков удерживает «оброчные и помольные деньги», собранные с припущенников и не делит их между одновотчин-никами. Он отобрал верблюда даже у старшины Ракая Акбашева, с общинников собирал незаконные деньги, отнимал у башкир меха бобров и лисиц. Недовольных он «брал и содержал у себя под караулом и всячески страшал»59.

Шарип Мряков стал ненавистен народу. Защищая свою жизнь, Мряков в 1742 г. добился от. Саймонова назначения двух драгунов для охраны его дома и защиты его семьи. Но это его не спасло, он наказал себя сам. По словам И. И. Неплюева, Шарип Мряков «спился до крайности, следственно к команде неспособен». Поэтому 31 марта 1744 г. Правительствующий Сенат своим указом отстранил его от старшинства. Тем не менее 73 башкир-

50 РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 941. Л. 6-7.

51 Там же. Д. 590. Л. 13.

52МИБ. Ч. 1.С. 519.

53 Там же. Т. 3. С. 123-124.

54 Там же. С. 343.

55 Там же. Т. 3. С. 345.

Там же. Ч. 1. С. 222.

Там же. Т. 3. С. 518.

Там же. С. 516.

Четверть равна 8 пудам.

МИБ. Т. 3. С. 503, 504-505, 506-507.

374

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

ских старшины сделали неудачную попытку как-то защитить своего собрата, подав прошение высшим властям, чтобы Мрякова «по прежнему действительным старшиною учинить»60.

Дочь Шарипа Мрякова была замужем за толмачом и переводчиком Уфимской провинциальной канцелярии Кильмухаметом Ураковым по происхождению чувашем, принявшим ислам61.

А теперь слово о сыновьях и внуках Мрякова. Валиша Шарипов служил походным старшиной. Во время Крестьянской войны 1773—1775 гг. участвовал в карательных операциях против пугачевцев. Тогда его можно было увидеть то около Бугульмы, то при д. Ерал на северо-востоке Башкирии62. Подпоручик Валиша в 1795 г. имел 4 души помещичьих крестьян63.

Его сын Ахтям Валишин, 1763 г., служил кантонным начальником 8-го кантона, с 1810 г. имел чин 12-го класса. В 1816 г. у него было 3 жены: Кайдафа, 50 лет, Гулбяш, 47 лет, Хубиба, 25 лет. Его сыновья: 35-летний Мирсаяф служил дистаночным начальником и походным сташиной, имел чин 14-го класса (его сыновья Якуп, Юсуп, Юнус, Мухаметгарей, сын Султангарей), 25-летний Мухаметша (его сын Ахметша)64. Место умершего 68-летнего отца в 1826 г. занял Мухаметгарей.

Юсупа Шарипова как агитатора против Е. И. Пугачева использовал губернатор И. А. Рейнсдорп. Верный старшина Юсуп, «увещеватель», пойман повстанцами и 4 октября 1773 г. повешен вместе с 12 своими сторонниками65.

Ахмер Шарипов, как верный старшина Каршинской волости, управлял 74 дворами, выступил на стороне карателей против Пугачева. В 1773 — в начале 1774 г. «в непоколебимой верности находились в Уфе Ахмер, его отец Шарип и Кулуй Болтачев». Гадельше Шарипову в 1816 г. исполнилось 77 лет.

Жители Шарипово «башкирский сотник» Ибрагим Зайнашев и «рядовой башкирец» Бурангул Абсалямов, находясь на почтовой (ямской) гоньбе, являясь ямщиками, в 1818 г. совершили кражу перевозимых ими же денег в сумме 17 175 руб. Оренбургская палата уголовного суда определила «возместить ущерб» путем распродажи имений этих двух обвиняемых и вырученные деньги «отослать в почтовую контору» с условием, «если денег не будет доставать, то взыскать таким же образом с прикосновенного по оному делу отличившегося в сокрытии преступников бывшего кантонного начальника Ахтяма Шарипова весь недостающий капитал». Найденные и вырученные от продажи имений обвиняемых 5 041 руб. отослали в почтовую контору. Недоставало еще больше 12 тыс. руб. Поэтому описали имение Ахтяма Шарипова и оценили его в 7 655 руб. Большой интерес представляет опись его имения, всего движимого и недвижимого имущества, поэтому обратим внимание на его состав.

60 РГАДА. Ф. 16. Д. 88. Л. 108.

61 МИБ. Т. 3. С. 547.

62 Крестьянская война 1773—1775 гг. на территории Башки

рии. С. 118, 141.

63 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 68.

64 Там же. Д. 374-а, 371.

65 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 404-1. Л. 12; НА УНЦ РАН. Ф. 3.

Оп. 65. Д. 5. Л. 18; Оренбургские губернские ведомости. 1852.

№37.

Он имел во дворе «дом из пяти капитальных комнат», оцененный в 1 тыс. руб.; перед ним две клети и возле них «в ряд изба с сенями из липы, покрытые полубинами и лубьями» (в 200 руб.); две осиновые избы, рядом «ала-чуга» (летник) и «баня пятистенная». Двор имел ограду из липовых и сосновых досок и бревен, а также ворота из сосновых досок.

Из транспортных средств передвижения у него были 3 повозки: 1 «коженная летняя со откидным верхом и с кованными колесами» (200 руб.), другая — «на рессорах кожаная старая» (50 руб.), третья — зимняя, «обитая с откидным верхом» (400 руб.). Сани «городовые, окованные, крашенные» (150 руб.). Были и летние дрожки (т.е. легкий экипаж) на рессорах (100 руб.), а также простая «выездная развалинка» (15 руб.).

Были описаны и предметы домашнего быта, посуда, мебель. Среди них — 2 ковра на 100 руб., 3 стола (25 руб.), 8 кресел с кожаными подушками, 4 стула с таковыми же подушками (45 руб.), 5 сундуков, больших и окованных белым и черным железом (100 руб.), 2 самовара красной и зеленой меди (110 руб.), дюжина чайных фарфоровых чашек (30 руб.), 3 китайские чашки (10 руб.), 2 чайника и молочника из фарфора (20 руб.). Вне внимания не остались и 4 таза, 2 кумгана (все медные, стоимостью 120 руб.), 2 настенных зеркала из красного дерева (50 руб.), а также большой комплект постельной принадлежности (на 1000 руб.) Взяты на учет его мельница «о дву поставках» на р. Кармасан (2000 руб.), а также 5 кобыл (500 руб.), 5 меринов (500 руб.), 5 коров (250 руб.)66.

Имение Ахтяма не было продано из-за его смерти, но зато описали имущество 11 других чиновников и рядовых башкир этого селения. Ниже даем перечень их имущества по порядку: 1) походный старшина и дистаночный начальник Кайсар Алакаев, 2) юртовой сотник Ильяс Чертанов, 3) юртовой есаул Канзафар Чертанов, 4) рядовой башкир Ярмухамет Юсупов, 5) десятник Аманай Зян-зянов, 6) рядовой Ульмаскул Сагитов, 7) Амин Иштекеев, 8) Рахматулла Салимгулов, 9) Фариз Ахияров, 10) Бахти-яр Арсланов, 11) пятидесятник Мухамет Сагитов67. Чиновники — башкиры-вотчинники.

| 66 ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 521. Л. 128-129. 67 Там же. Л. 150-152. |

Таблица 188

БИРСКИЙ УЕЗД

375

Думается, что эти сведения заинтересуют многих. Хотелось бы сказать одно слово только о видах печей. Как видно по таблице, голландская печь имелась у двух сравнительно крупных чиновников, у других — русская печь, у троих — отходившая в прошлое башкирская печь — сыуал — род камина, против использования которой боролись все местные и губернские власти, доказывая ее вредность не только для зрения людей, но и ущербность в хозяйственном отношении: слишком много дров она расходовала.

Уже пора охарактеризовать этнический состав жителей Шарипово. Башкирское поселение давно стало национально смешанным. В д. Шарипово, которая так называлась с 40-х гг. XVIII в. и так зафиксирована V ревизией 1795 г., проживали мишари, но время припуска их нам неизвестно. В д. Каршин-Шарипово по договорной записи от 20 февраля 1809 г. от башкир Каршинской волости были приняты тептяри68. Это — официальный документ, на который при земельных сделках ссылались сами тептяри. Однако часть тептярей была принята между двумя ревизиями еще в 1783 и 1795 гг., когда в самом конце XVIII в. они были учтены по этой деревне.

А теперь проследим развитие д. Шарипово.

Таблица 189

Управление на местах было разное: башкиры подчинялись своим волостным старшинам, затем кантонным начальникам, тептяри — старшине 5-й тептярской команды Уфимского уезда, мишари имели своих старшин и кантонных начальников. В одной деревне имелись 3 сословия и 3 местных управления. С 1866 г. деревня стала центром одноименной волости.

В 1843 г. на 397 башкир было засеяно 880 пудов озимого и 2792 пуда ярового хлеба, или по 9,2 пуда на каждого; посадили 24 пуда картофеля. 23 мишаря на 8 дво-

68 Малоизученные источники по истории Башкирии. С. 103.

* Учтено население д. Юлушево, причем все жители отнесены к вотчинникам, что искажает действительное положение сословий в деревне.

** Перепись 1920 г. не точно передает информацию по национальному составу жителей. Здесь все названы башкирами, в то время как по предыдущим учетам здесь жили мишари и тептяри.

ров засеяли 40 пудов озимого и 80 пудов ярового хлеба. Им принадлежало 48 лошадей, 14 коров, 40 овец, 4 козы69.

В 1816 г. в деревне учтена деревянная мечеть «хорошей» работы.

В самом конце XIX в. отмечены 2 бакалейные лавки и хлебозапасный магазин.

Д. Акбашево впервые упоминается в одном источнике за 1712 г., когда дуванейские башкиры припустили к себе своих же одноволощан, указали границы их вотчины, назвав «до межи Каршинской волости башкирцев до Акба-ша»70. Это означало, что д. Акбашево уже существовала. Через 3 года Акбаш Иликеев с товарищами становится припущенником своей же родной волости с правом «посе-литца дворами по Кармасану и по другим речкам»71. Когда речь шла о Каршинской волости, о ее тюбах — подразделениях, мы узнали с вами о деятельности отца Акбаша — Иликея Амбетова, участвовавшего в 1674 г. в разделе территории волости на 2 тюбы: Иликеевскую и Кадраевскую72. Сын Акбаша — старшина Каршинской волости Аракай Акбашев имел однотипную с отцовской тамгу.

В 1795 г. была учтена д. Акбашево. Затем между 1795—1801 гг. ее жители основали выселок, ставший деревней. Тогда их называли Верхнее и Нижнее Акбашево. В 1801—1815 гг. башкиры двух селений основали Среднее Акбашево.

Моноэтническое селение со временем стало многонациональным. Вотчинники Каршинской волости по договорным записям 1730, 19 декабря 1780, 1788 гг. припускали в д. Акбашево тептярей73. Здесь проживали и мишари, время припуска которых, однако, нам неизвестно.

Развитие деревни видно в следующей таблице.

Таблица 190

69 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 326. Приношу свою благодарность Ю. М. Абсалямову за возможность использования этих материалов.

70МИБ.Т. 3. С. 87.

71 Там же. С. 123-124.

72 См. с. 371.

73 Малоизученные источники по истории Башкирии. С. 101.

376

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

Из всех трех деревень выделились тептяри и мишари, которые в начале 70-х гг. XIX в. основали свое поселение под названием Новоакбашево, в то время как в трех коренных поселениях каршинцев оставались одни башкиры.

В Нижнем Акбашево в 1816 г. жил кантонный помощник — юртовой старшина 14-го класса Мухаметгарей Ахтямович Шарипов.

В 1843 г. в Верхнем Акбашево на 110 башкир было засеяно 256 пудов озимого, 712 пудов ярового хлеба, а также посажено 8 пудов картофеля. 200 башкир в Среднем Акбашево сеяли 400 пудов озимого и 1344 пуда ярового хлеба, посадили 16 пудов картофеля. На 87 башкир-нижнеакбашевцев было засеяно 224 пуда озимого и 704 пуда ярового хлеба. На 21 мишаря сеяли 16 пудов озимого и 40 пудов ярового хлеба.

Д. Мамяково имела и другое название Туйсабаново. В то же время в 1834 г. самостоятельно существовали деревни как Мамяково, так и Туйсабаново (или Туйсаба-ково). Обе находились на территории Каршинской волости. Перепись 1920 г. показала Мамяково 1-е и Мамяково 2-е, отстоящие друг от друга в одной версте, а от центра одноименной волости — Шарипово находились: 1-е в пяти, 2-е — в шести верстах.

Раньше всех возникла д. Мамяково, поскольку башкиры-вотчинники в 1784 г. приняли к себе тептярей на правах припущенников. Тептярей насчитывалось в 1795 г. - 46, в 1816 г. - 50, в 1834 г. - 56 человек. При д. Мамяково возникло поселение тептярей под названием Туйсабан74. По ранним ревизиям 1762 или 1783 гг. тептярей здесь не было. Мамяк — башкир Каршинской волости Казанской дороги. По договорной записи от 13 апреля 1713 г. Мамак (Мамяк) Катыков (Катиков), Шилтык Устыков с товарищами припустили служилых татар из д. Сабаево Сибирской дороги Муртазу Кабышева, Кабалу Кельмаева с родственниками в свою вотчину, расположенную по Осинской дороге по pp. Мияс, Чертонле с уплатой ежегодного оброка за припуск по 16 алтын 4 деньги75.

Мамяк Катиков — активнейший вотчинник волости, что видно по его участию в земельных сделках. По договору от 11 июня 1713 г. с товарищами припустил ясачных татар д. Биштиново («Усубаш тож»)* Сибирской дороги для поселения на своей вотчинной земле с уплатой ими 8,5 куницы в год76.

Через 10 лет с группой башкир Мамяк направил доно-шение уфимскому вице-губернатору П. Д. Аксакову о злоупотреблениях властью старшины Каршинской волости Шарипа Мрякова77.

В 1741 г. Мамяк Катиков и другие башкиры-челобитчики о д. Акбашево отзывались так: «деревня наша Акба-шева», «оная наша деревня Акбашева». Исходя из этого следует, что тогда Мамяк был еще жителем этой деревни. А вот в 1773 г. уже существовала д. Мамяково. Это видно из документа, где говорится о припуске башкирами

дд. Акбашево и Мамяково марийцев в д. Сунеево (ныне Благовещенский район РБ)78.

О тептярях Мамяково выше уже говорилось. Здесь жили и мишари, однако время их припуска нам неизвестно.

Обратимся к демографическим сведениям.

Таблица 191

По всем предыдущим учетам башкиры составляли больше 60% жителей, в то время как в 1920 г. все жители показаны башкирами, что искажает соотношение этносов в дд. Мамяково 1-е и 2-е.

По тептярям нет сведений о хозяйстве. В 1843 г. на 250 башкир засеяли по 9 пудов на каждого (всего 9238 пудов) и на всех посадили 16 пудов картофеля, а 69 мишарей сеяли 144 пуда озимого и 168 ярового хлеба, т.е. по 4,5 пуда на каждого. В конце XIX в. здесь было учтено по 2 мельницы и бакалейные лавки, а также хлебо-запасный магазин. Действовала мечеть.

Д. Юлушево возникла между 1801 и 1815 гг. Это утверждение основано на том факте, что вотчинники Каршинской волости сами говорили об основании Юлушево после проведения Генерального межевания в 1801 г. И она была впервые учтена ревизией 1816 г.79

Известны (по ревизиям) сыновья Юлуша: старший Саитбаттал, 1776 г. 40-летним в 1816 г. имел двух жен 37, 25 лет. Его брат Мухаметьян, 1793 года рождения. В 1850 г. в 57 лет он имел сыновей Мухаметшу, 30 лет, Мухаметсадыка, 23 лет, Юсупа, 21 года. С 1817 г. находившийся в Иерусалиме житель Юлушево Кагарман Аминов сын Иштаев не возвратился. Зафиксировано интересное имя Карчига (Абзанов).

Юлушево — поселение вотчинников-каршинцев. В 1816 г. здесь проживало в 5 дворах — 50, в 1834 г. в 8 домах — 49, в 1850 г. в 7 дворах — 64 башкира80. В 1896 г. взято на учет 111 человек. В 1920 г. в 30 дворах было 179 башкир.

Д. Юлушево имела и другие названия, как Кочергино, Карчаш, происхождение которых нам неизвестно.

В 1843 г. на 49 башкир было засеяно 120 пудов озимого и 416 пудов ярового хлеба, или 10,9 пуда на человека. На всех посажено было всего лишь 8 пудов картофеля. Имели мельницу.

Д. Асаново в 1780 г. стала национально смешанной, тогда по договору от 6 июня башкиры припустили сюда мишарей81 (в другом документе говорится о покупке ими земли)82. Через 8 лет был повторен припуск.

74 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 122.

75 МИБ. Т. 3. С. 97—98. 1 алтын равнялся 6 коп., 1 деньга —

половине копейки. Д. Субаево ныне в составе Мишкинского

района РБ.

* Ныне в составе Благовещенского района РБ.

76 МИБ. Т. 3. С. 293-294.

77 Там же. С. 505-507.

78 РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Д. 941. Л. 146-149.

* ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 617 (1850 г.).

79 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 43. Л. 31.

80 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 371, 374-а (1816 г. ), 456 (1834г.),

617 (1850 г.).

81 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 43. Л. 32.

82ЮАС. Вып. 2. С. 321.

БИРСКИЙ УЕЗД

377

Первоселенец Асан по выявленным источникам неизвестен.

Первоселенец Асан по выявленным источникам неизвестен.

В 1795 г. здесь были взяты на учет 20 башкир, 68 мишарей, в 1816 г. — 50 башкир, 130 мишарей, в 1834 г. — 57 башкир, 206 мишарей. Из числа башкир вотчинниками-владельцами земли было 4, припущенни-ками — пользователями земли — 53 человека. Всех жителей в 1896 г. было 779 человек. В 1920 г. все отнесены к башкирам (1038 человек), что не соответствует действительности, ибо мишари составляли подавляющее большинство жителей Асаново.

В 1850 г. 7 семей башкир было зафиксировано IX ревизией. Зауряд-есаул Ибрагим Дюмеев, его сыновья Шамсутдин, Ибниамин (его Зюмаметдин), Шарафутдин (его Мухаметсафа, Мухаметлатиф); зауряд-сотник Муха-метрахим Дюмеев (его сын указной мулла Мухаметжан, его Ахметжан, Ахметсадык), зауряд-есаул Мухаметамин Дюмеев. Загидулла Амиров (его сыновья Губайдулла, Мухаметгали, Асядулла), брат Габидулла Амиров. Зауряд-есаул Абдулхасан Масеев (его дети Абдулкутдус, его сын Камалетдин; второй сын Абдулхасана Гималетдин); урядник Каранай Масеев (его сын Гисматулла, его Миргали, Мирвали); брат Хисаметдин, дядя Шагабутдин Магазов83.

В 1843 г. на 57 башкир сеяли 88 пудов озимого и 328 пудов ярового хлеба, или по 7,3 пуда на каждого. На 206 мишарей было засеяно 520 пудов озимого и 824 пуда ярового хлеба, или 6,5 пуда на каждого. Под пашней все имели 202 десятины.

Прихожане имели мечеть, которая взята на учет в 1816 г. В конце XIX в. имели бакалейную лавку и хлебо-запасный магазин.

* * *

Теперь о селах Дуванейской волости. Сначала речь о самой волости. По мнению Р. Г. Кузеева, племя дуван, этнически восходящее к древней тюрко-монгольской среде Алтая и Монголии, до миграции в Приуралье длительное время пребывало в Дешт-и-Кипчаке. Смешиваясь с кипчаками, предки дуванцев достигли в ходе завоевательных походов Черного моря. Среди дуванцев, несмотря на то, что в долине Белой их осталось незначительное число, до сих пор сохранились предания о пребывании предков «на берегу моря» и их боевых подвигах.

Племя дуван расселялось в древности в западном Башкортостане и двигалось оттуда в восточном и северовосточном направлениях. Оно в течение 5—6 веков было одним из крупных в Башкортостане. В XVIII—XIX вв., кроме дуванского племени на р. Ай, был род дуван в составе племени табын, а в XVII—XVIII вв. на р. Белая в районе г. Бирск была обширная Дуванская волость.

Дуванцы считают, что пришли на Урал с Алтая, Иртыша, затем жили на pp. Ик и Белая, а потом передвигались в долину р. Ай84.

Дуван — антропоним. О том и о вотчинных землях ду-ван(ей)цев рассказывает челобитье башкира Курпеч-Табынской волости Тлявки Дуванова. «Во 7162 (1654) году марта в 5-й день ... царю Алексею Михайловичу бьют

83 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 615.

84 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. С. 197—

198, 352.

челом холопи твои Уфимского уезду Ногайской дороги Курпеч-Табынской волости ясачныя башкирцы Телевко Дуванов с братьями и детьми ... жалоба на башкирца той волости Лукьянке Конокинчееве (в другом месте — Кискенчеев) ... вотчина-де у нас старинная дедов и отцов их изстари в Уфимском уезде вверх по Белой Волошке на Ногайской стороне вверх по Кармасану реке на правой стороне Буланлы остров бортной ухожей и всякия зверовые ловли да подле Белой же Волошки на Ногайской стороне из Яняды (?) аремы бортной же угожей, зверовые ловли и тот-де Лукьянка в ту их вотчину ходит и всякое насильство чинить тому-де шестой год и борти делает и их дельные борти смотрит и пчелы дерет своим насильством неведомо за что, а твой государев ясак с той вотчины платят они, холопи твои, и нам от ево, Лукьянова, насильства жить не можно». Просил царя, чтобы он «велел нам на тово Лукьяна в том ево вотчиной насильств дата свой царский суд и управу»85.

В итоге «повального обыска» — розыска с участием башкир Миркитской, Минской, Кипчакской, Бурзян-ской волостей Ногайской дороги убедились, что «вотчина их Телевкова с братьями и племянниками, владеют-де они тою вотчиною по старине, а тамга-де на деревьях в той вотчине дедов и отца ево, Телевкова, а ево де Лукьянова тамги нет и ходит-де он, Лукьянко, насильством своим в тою вотчину тому седьмой год». На эту вотчину Тлявка (Теляу) получил уфимской съезжей (приказной) избы от воеводы И. А. Фронзбекова подтвердительную грамоту в 1654 г.86

Из сего текста следует, что вотчина по р. Кармасан принадлежала Курпеч-Табынской волости, из которой отпочковалась Дуванская волость. Она носила имя отца Теляу — Дувана.

Дуванейская волость претендовала на земли Канлин-ской и Шамшадинской волостей. Об этом свидетельствует челобитье башкира этой волости Сейтякова от 1677 г., считающего вотчину по pp. Чермасан и Белая принадлежащей его волости, но не имеющей на нее грамоту. Но путем розыска в его просьбе отказали. Он в качестве доказательства на право владения спорной вотчиной представил 95 квитанций об уплате ими ясака, начиная с 1664 по 1751 г.87

В этих квитанциях уточняется имя Сейтякова — Ку-нурбай. Он — староста. Его имя фигурирует в них с 1687 по 1748 г. Он — долгожитель. Перечисляются башкирские деревни Дуванейской волости Каратяки, Шум(л)кеево, Кундушли, Расмекеево, Бакаево, Азино, Калмашбаш, а также имена лиц, ответственных за уплату ясака в денежном выражении88.

Дуванейская волость в трех уездах имела 131 431 десятину вотчинной земли.

Охарактеризуем селения Дуванейской волости.

Первопоселенец д. Бакаево Бакай с братом Курма-наем Тометовым в 1717 г. припустили в свое жеребье общей вотчины по. pp. Чермасан, Белая и Бирь татар дд. Карагушево, Толбазы (Гаврилово), Сабаево Осинской дороги89. Еще в 1714 г. его сын Расмекей Бакаев с товари-

ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 801. Л. 261.

Там же.

Там же. Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.

Там же. Ф. 100. Оп. 2. Д. 555. Л. 73-80.

МИБ. Т. 3. С. 149.

378

КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

щами припустил служилых татар Курмаша Байтимерова, Юсупа Сулеева и других, чтобы «поселитца усадьбой 20 дворами»90; так возникла д. Курмашево. Летом 1717 г. бакаевцы продолжали заниматься земельными сделками; так, в следующем году житель д. Бакаево Аит Мряков (брат Шарипа Мрякова) припустил в свою вотчину татар д. Кусербаево с платой оброка в размере 1 руб. 8 гривен в год91.

В другом опубликованном источнике время припуска мишарей указано другое — 1716, 1794 гг.92 О вселении в эту деревню в 1714, 1717 гг. татар, впоследствии ставших тептярями, разговор был ранее. Но о припуске сюда мурз у нас нет сведений.

Точное время возникновения этого поселения неизвестно, но одно ясно, что в начале XVIII в. она уже существовала.

Развитие д. Бакаево видно в следующих цифрах:

Таблица 192

В 1843 г. на 136 башкир было засеяно 280 пудов озимого, 1992 пуда ярового хлеба. Посадили 32 пуда картофеля. 97 мишарей засеяли 282 пуда озимого и 720 пудов ярового хлеба. Было посажено 24 пуда картофеля. Тогда же башкиры имели 30 лошадей, 95 коров, 216 овец, мишари — 33 лошади, 155 коров, 29 овец, 17 коз. У первых было 48 ульев, у вторых — 24.

В конце XIX в. 210-дворная деревня имела по 2 мечети и хлебозапасных магазина, бакалейную и молочную лавки; на второй неделе ноября проводилась ярмарка, по понедельникам — базар.

В конце 1906 г. зафиксировали две деревни: Бакаево 1-е из 68 дворов и 560 жителей (имела мечеть, мельницу, хлебозапасный магазин на случай неурожая) и Бакаево 2-е из 143 дворов и 834 жителей (здесь находилось волостное правление Бакаевской волости, учрежденной еще в 1866 г., действовала «русско-башкирская школа», была и мечеть, здесь же проводились базар и ярмарка, имелись торговые ряды).

Д. Мавлютово впервые упоминается в материалах Vревизии 1795 г., а первопоселенец Дуванейской волости Мавлют Мамбетов — в купчей записи за 1784 г., когда дуванейские вотчинники продали свои вотчинные земли по pp. Белая и Бирь заводчику И. Л. Тимашеву за 750 руб.93 Его сыновья Габит Мавлютов (жил здесь в 1766—1816), Миней Мавлютов (в 1774—1830 гг.). По VII ревизии называем имена башкир: Тимербай Адилыиин, Биктимер и Бикташ Аптыкаевы, Бикташ Уразбаев, Надирша Вали-шин. Их семьи составляли 7 дворов и 40 человек. В 1795 г.

их было 32 человека (5 дворов), в 1834 г. — 47. Это были башкиры-вотчинники Куюковой тюбы Кандинской волости, припущенные дуванейцами на свою землю. В 1856 г. большинство башкир-канлинцев переезжает на свою вотчину в устье р. Кигазы, туда, где предки видного башкирского поэта Шайхзады Бабича основали д. Кига-зытамак. Мавлютово становится поселением в основном мишарей, которых в 1920 г. насчитывалось 242 человека при 45 дворах.

Мишари были переселены в Мавлютово из д. Нижне-саитово в 1794 г. Примерно в то же время обосновались здесь и тептяри94.

В 1795 г. мишарей было 5 (1 двор), ясачных татар 24 (5 дворов), 27 мурз (4 двора), 2 отставных солдата (1 двор). Ясачные татары впоследствии перешли в сословие тептярей. В последующих ревизиях 1816 и 1834 гг. мурзы не были учтены по причине перехода их в другое селение. В 1896 г. всех жителей было 168 человек.

В 1843 г. 47 башкир засеяли 120 пудов озимого и 496 пудов ярового хлеба. Посадили 16 пудов картофеля. Тептярям (их 54 человека) принадлежало 12 лошадей, 11 коров, 59 овец, 30 коз, а также 30 ульев.

В деревне в XIX в. не было мечети.

Таким образом, д. Мавлютово, основанная башкира-ми-припущенниками, со второй половины 50-х гг. XIX в. становится тептярско-мишарской.

В районе имеются три деревни под одним и тем же названием Саитово. Поэтому возникают трудности в определении времени их происхождения, а также их генетических связей. Известно, что по р. Чермасан в 1748 г. была д. Саитово, а III ревизия 1762 г. взяла на учет уже две деревни, причем без разделения на Нижнюю и Верхнюю. В одной из них зафиксировано 7 душ ясачных татар м.п. В другой деревне учтено 22 души тептярей м.п., «которые по минувшей ревизии 1748 г. написаны в д. Бакаевой при р. Черной»95.

В 1795 г. эти деревни названы Верхнесаитово (по V ревизии того же года о численности жителей нет сведений) и Нижнесаитово, где взяты на учет 3 двора башкир с 11 жителями, 1 двор мишарей с 5 и 15 тептярских дворов с 50 жителями.

Выходит, что ясачные татары были припущены в одну из деревень Саитово перед III ревизией 1748 г., а в другую — в 30-х гг. XVIII в. Затем они перешли в тептярское сословие. Мишари добились заключения договоров на право владения землей в 1816, 1818, 1825 гг.96 Мишарей в 1816 г. в двух деревнях стало 99 человек при 17 дворах. В 1834 г. башкир в двух деревнях насчитывалось 28 человек, причем 4 из них — припущенники, тептярей — 251, мишарей — 115 человек. В Верхнесаитово проживали государственные крестьяне из татар, вышедших из д. Тур-бино Краснослободского уезда Пензенской губернии и д. Ишейка Темниковского уезда Тамбовской губернии. В 1906 г. в Верхнесаитово было — 811, в Нижнесаитово — 874 человека.

В 1920 г. и в Верхнесаитово (528 человек), и в Нижнесаитово (867 человек) все жители были названы башкирами, что явно искажает их этнический состав. Подавляющую часть жителей составляли мишари и тептяри.

90 Там же. С. 113.

91 Там же. С. 153, 174—175. 1 гривна равна 6 коп.

92 ЮАС. Вып. 2. С. 324.

93 МИБ. Т. 5. С. 165.

94 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 128.

95 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3801. Л. 44.

96 ЮАС. Вып. 2. С. 324.

БИРСКИИ УЕЗД

379

Относительно первопоселенца нет прямых данных. В 1756 г. в одной из д. Саитово умер Усман Сайтов из ясачных татар. Возможно, его отец был первопоселенцем. В 1700 г. башкир-дуванеец Сеит Безмертиров заплатил ясак уфимскому целовальнику (сборщику налогов) А. Ф. Третьякову в объеме 2 батманов меда97. Может быть, он имеет прямое отношение к основанию одноименного поселения. Однако вопрос оставляем открытым из-за отсутствия источников о первых поселенцах д. Саитово.

Относительно первопоселенца нет прямых данных. В 1756 г. в одной из д. Саитово умер Усман Сайтов из ясачных татар. Возможно, его отец был первопоселенцем. В 1700 г. башкир-дуванеец Сеит Безмертиров заплатил ясак уфимскому целовальнику (сборщику налогов) А. Ф. Третьякову в объеме 2 батманов меда97. Может быть, он имеет прямое отношение к основанию одноименного поселения. Однако вопрос оставляем открытым из-за отсутствия источников о первых поселенцах д. Саитово.

В 1843 г. на 28 башкир было засеяно 56 пудов озимого и 296 пудов ярового хлеба. Был посажен один пуд картофеля. 115 мишарей сеяли 296 пудов озимого и 836 пудов ярового хлеба. Посадили и 16 пудов картофеля.

В Верхнесаитово на 26 дворов тептярей (66 мужчин) приходилось 100 лошадей, 120 коров, 91 овца, 52 козы, а 12 дворов ясачных крестьян (76 человек) владели 14 лошадьми, 53 коровами, 80 овцами, 25 козами. В Нижней деревне на 25 дворов (65 тептярей-мужчин) приходилось 46 лошадей, 134 коровы, 50 овец, 40 коз.

В 1906 г. в двух деревнях было по одной мечети, по 2 бакалейные лавки, по одному хлебозапасному магазину.

Д. Байталлы при одноименной речке в опубликованном источнике впервые упоминается за 1716—1719 гг. Башкир д. Старые Каратяки Дуванейской волости Казбу-лат Бурчаков 4 сентября 1719 г. дал договорную запись о припуске на свою вотчину служилого татарина Кильма-мета Уразгильдина, уже проживающего в д. Байталлы, которого «в прошлых годах Казбулат припустил на свою землю ... в той вотчине поселитца усадьбою, где похочет, и пашня пахать, и сено косить, зверя и птицу и рыбу ловить, и борти вновь делать, и хмель щипать. И владеть ему и детям ево в той вотчине пахотными землями и сенными покосы и всякими угодьи со мною, Казбула-том, вечно. А с той вотчины со всяких угодьев в помочь великому государю в ясак платить, ему, Кильмаметю, и детям ево по 2 куницы на всякий год беспереводно»98. В самом деле, он как «мещеряк» был припущен в 1716 г." Однако не купчая на землю, а договорное письмо было оформлено о его припуске. По смыслу текста видно, что деревня существовала задолго до его припуска.

В 1815 г. сюда были припущены еще две семьи мишарей - Зайнуллы Бурангулова (сыновья — Фахретдин, Гайнетдин), его братьев Гайнуллы и Шамсутдина.

Жили здесь и тептяри, но время их припуска неизвестно.

В 1737 г. на квитанциях об уплате ясака указан башкир-вотчинник этой деревни Урускул Наспилатов (?), который с товарищами внес в число ясака за 6 куниц по 40 коп. за каждую, т.е. всего 2 руб. 40 коп. и подъемных с 4 дворов по 4 коп. с двора, всего 16 коп.100 Через 3 года он еще раз упоминается по тому же поводу. В 1816 г. здесь проживало 8 башкир, 192 мишаря, 8 тептярей. По VIII ревизии 1834 г. было 143 башкира-припущенника, 20 тептярей, 196 мишарей. Всего жителей в 1859 г. насчитывалось 458 человек, причем все — припущенники. В 1896 г. было 820 человек. Советская перепись 1920 г. ошибочно показала 1012 бай-

талловцев башкирами; башкиры составляли до этого меньше половины всех жителей.

В 1843 г. 143 башкира сеяли 368 пудов озимого и 1864 пуда ярового хлеба. Посадили 32 пуда картофеля. Мишарями (196 человек) было посеяно 584 пуда озимого и 688 пудов ярового хлеба. Было посажено 24 пуда картофеля.

В конце XIX в. здесь было 2 лавки, хлебозапасный магазин, а также мечеть.

До сих пор речь шла о селениях, основанных башкирами, но ставших этнически смешанными.

Мишарские поселения

Самым ранним из мишарских поселений является д. Субаево («Курьяды тож»), возникшая на земле Дуванейской волости. Вот что сказано в одном документе о поземельных правах мишарей: «Имеют землю жалованную по грамоте царя Алексея Михайловича, выданной декабря 31 дня 7180 года от стольника и воеводы в вечное владение»101. Мишари за верную службу царизму получили в 1772 г. вотчинные земли. Статистических данных по демографии селения нет, отметим лишь, что в 1834 г. здесь проживало 743 человека. Субаево сегодня — поселок.

Д. Ильмурзино была основана горными татарами, переросла затем в мишарско-тептярское поселение. Приводим текст договорной записи от 28 марта 7199 (1691) г., данной башкирами Кульили-Минской волости первопоселенцу Ильмурзе Янбахтину. «7199 года* марта 28-го дня Уфимскому уезду Минской волости башкирцы Солтанай Акшиванов, Битен Алтаев, Ямир Кишбетев и Амагул Акшиванов дали оную (запись) на Уфе Казанской дороги д. Ильмурзиной горным татарам Ильмурзе Янбахтину и Самару Салдагаеву с товарыщи в том, что они, башкирцы, отдали той деревни вотчину свою бортныя ухожья, дельныя деревья, рыбныя и звериныя ловли с хмелиным щипаньем, а межи той вотчины: начиная от березника, что возле Ильмурзиных поль, от него на озеро Сугаин Курган, с него на большую осокорь на Старое Якшиваново жилище, с оного на Чертаклинскую вершину, оттуда на Ольшняк и Каракуль, оттоль на озеро Басарманы и на Елань Асмиш да на черную дорогу, с нее на Имеллинский брод на Орлово гнездо на Белую реку на остров. В той вотчине вольно ему, Ильмурзе, с каршин-скими** (?) башкирцы вообще. Оброку с той вотчины платить ему, Ильмурзе, по батману меду и по четыре куницы на год»102.

Исходя из содержания данного документа, вполне утвердительно можно сказать, что до оформления договора Ильмурза и его товарищи осели на минской земле, создали свое поселение, имели хлебные поля. Это означает, что на все это ушло 5—10 лет: примерно в 1681 — 1685 гг. была основана д. Ильмурзино.

Земля была отдана горным татарам на условленный срок. Поэтому припуск был продлен в 1715, 1756, 1799 гг.

ЦГИА РБ. Ф. 100. Оп. 2. Д. 555. Л. 68.

МИБ. Т. 3. С. 187-188.

ЮАС. Вып. 2. С. 323.

' ЦГИА РБ. Ф. 100. Оп. 2. Д. 555. Л. 79.

101 ЮАС. Вып. 2. С. 319.

* В МИБ (т. 5) ошибочно указана другая дата — 7179. См. с. 338.

** Переписчиками допущена явная ошибка, речь должна идти о минцах, а не каршинцах.

102ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4330. Л. 2-3.

380

КУШНАРЕНКОВСКИИ РАЙОН

«В записи 1756 года ноября 19-го дня Уфимской провинциальной канцелярии, данной от Минской же волости башкирцев Таира Романова, Кутерепа и Селлепа Кулука-евых деревни Ильмурзиной ясачным татарам Булату Елкибаеву, Муслюму Усеинову, Абдукею Мулашеву и Солтангулу Ураметову с товарыщи в том, что они, башкирцы, отдали помянутым татарам с тов. те самые угодьи и по тем межам, которыя объяснены в выше расписанной выписи 7199 года с таким притом условием, что они, Муслюм и Абдюкей с тов., вольны пользоваться всем показанным в той выписи 30 лет из оброка; при чем сказано, чтобы из той вотчины помянутых татар до урочных лет не высылать и других припущенников не припускать, равно никому в оброк не отдавать и не продавать; но от всяких вступщиков очищать и до убытка не довесть; по прошествии же урочных 30 лет показанныя ясашныя татары и наследники их буде пожелают сиею вотчиной владеть впредь, то должны они башкирцы и наследники их из платежа того же оброку дать вновь запись безспор-но и безчелобитно»103. Срок этой договорной записи истек в 1786 г., но ильмурзинцы не торопились его возобновить. Тогда часть этих кортомных (арендных) земель под названием участка Алешкинской аремы минцы продали сержанту Н. П. Хлебникову за 500 руб.104

Горные татары, ставшие ясачными, а в конце XVIII в. — тептярями, лишь в 1799 г. смогли возобновить тот первый (1691 г.) и второй (1756 г.) припуск новым договором, опять-таки сроком только на 30 лет. К истечению его подоспел новый закон о земле, изданный в 1832 г. На его основании тептяри получили по 15 десятин на душу м.п. по VII ревизии 1816 г., мишари — по 30 десятин на одного мужчину.

Мишарское население Ильмурзино в поземельных делах ссылалось на те же договора, о которых мы вели разговор.

Назовем имена тептярей и мишарей, которые обратились в Оренбургскую палату гражданского суда с жалобой на отчуждение от них земли в пользу Благовещенского завода Дашковой в 1838 г.: Насыр Даутов, Шафик Абели-шихов, Каскин Сеитов, Мухаметамин Клеукашев, Афля-тун Рахманкулов, Минибай Мурсалимов, Абдулгафар Мустакимов.

В 1834 г. здесь взято на учет 250 мишарей, 220 тептярей и. 12 башкир-припущенников. Тем не менее все жители деревни в 1920 г. неправомерно были показаны башкирами (1419 человек при 277 дворах). 1126 человек было в 1896 г., 1210 человек — в 1906 г.

По тептярям имеются сведения о поголовье скота. В 37 дворах было 88 лошадей, 173 коровы, 124 овцы и 90 коз. Деревне принадлежало 1866 десятин земли.

В том же 1843 г. 250 мишарей засеяли 656 пудов озимого и 992 пуда ярового хлеба. Посадили 16 пудов картофеля. На 12 башкир было засеяно 24 пуда озимого и 176 пудов ярового хлеба. Мечеть, мельница, 3 лавки взяты на учет в 1896 и 1906 гг.

Д. Калтаево — мишарское поселение. Башкиры Каль-нинской (т.е. Кандинской) волости Гильгильда Адналин, Рыс Кубяков, Бухар Дасаев с тов. 29 февраля 1716 г. дали договорную запись служилым мишарям Калтаю Куптяко-

Там же. Л. 3.

МИБ. Т. 5. С. 338; ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.

ву, Бектяпе Багаеву, Муслюму Казабердину, Юсупу Иштерякову, Сесаю Сякееву, Ишбулату Шайбулатову, Бикмету Ишкинину, Кучакаю Токтарову, Кадырмету Бекбулатову, Альмекею Шадрину, Вершине Иванову, Клевле Улукаеву, Уразметю Баймашеву, Ималею Алекае-ву с товарыщи, состоящим в 14 дворах, о припуске* на их вотчинную землю с уплатой оброка с обозначением ее границ: «вниз по речке по Ишпулату (?) мельницу по черную дорогу, что слывет Макатин Тюбяк по черный лес и в том черном лесу, по городскую большую дорогу, а за черный лес им, Калтаю с тов., не касаться и по другую сторону городской дороги и Мешады речки да по степь, что слывет Бетега Кыр да на Шилатсу (?) речку на Чептан березу и на две березы, состоящих на одном корне со взятием оброка»105.

Это — не купля. Об этом еще раз свидетельствуют другие договора мишарей с башкирами — владельцами земли от 11 июля и 29 февраля 1765 г. о продлении первой записи о припуске106.

Здесь были и тептяри, но время приема их в эту деревню неизвестно.

В 1816 г. было взято на учет 30 тептярей и 600 мишарей, в 1834 г. - 31 тептярь, 805 мишарей, в 1859 г. всего населения — 1240 человек, в 1896 г. — 2046 человек, в 1920 г. — при 500 дворах 2472 мишаря, ошибочно названные башкирами.

В 1843 г. на 805 мишарей было засеяно 2440 пудов озимого и 4944 пуда ярового хлеба, т.е. по 9,2 пуда на каждого.

В конце XIX в. здесь имелось по 3 лавки и хлебозапас-ных магазина, 2 мечети и школа.

Д. Юмраново возникла как тептярское поселение в 1718 г., когда башкиры Дуванейской волости припустили их на свою землю107.

По договору от 16 ноября 1734 г. башкиры Кандинской волости Чюра Бикмеев, Якуп Рысов, Максют Адналин припустили служилых мишарей из д. Карышбаш Осинской дороги Сапуна, Асана, Усеина и Абдуллу Чеплаевых с детьми и родственниками «для вечного жительства и поселения домами и для другого касательного дела до них изворота на вотчинную их башкирскую землю ... из платежа по 4 куницы на год ясаку»108.

В 1816 г. здесь проживало 140 мишарей, 18 тептярей, в 1834 г. — 177 мишарей, 96 тептярей, в 1920 г. в Юмраново — 398 мишарей, в Новоюмраново — 456 тептярей. В 1906 г. всех жителей было 339 человек.

В 1843 г. на 177 мишарей засеяли 816 пудов озимого и 992 пуда ярового хлеба, а также было посажено 32 пуда картофеля.

Имели мечеть, бакалейные лавки (2), хлебозапасный магазин.

* В ЮАС (вып. 2, с. 321) речь идет о купле земли.

105 ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 562. Л. 72. Текст записи о припу

ске мишарей опубликован в МИБ. Т. 3. С. 138—139. Там сказано

о припуске Култая Капканова с тов. на условиях уплаты 6 куниц

и 20 алтын в год. В тексте записи несколько иначе дано написа

ние имен и топонимических ориентиров.

106 Там же. Л. 44.

107 Малоизученные источники по истории Башкирии. С. 131.

108 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 51. Л. 62, 63-64. В другом доку