ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН Башкирские поселения 4 страница

87 РГАДА. Ф. 452. Оп. 2. Д. 60. Л. 2.

88 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4828. Л. 2.

89 МИБ. Т. 3. С. 187.

90 Там же. С. 430-431.

91 Там же. Т. 3. С. 473-474.

92 Там же. Т. 4. Ч. 1. С. 184.

330

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

В 1842 г. на 289 башкир было засеяно 2160 пудов озимого и 2520 пудов ярового хлеба. Имели 2 мельницы. Каждому из 40 дворов принадлежало лошадей — по 4,6, коров — по 4,9, овец — по 4,9, коз — по 3,7. Пчеловоды имели 100 ульев и 80 бортей.

В течение XIX в. действовала мечеть и школа при ней.

Впоследствии д. Иванаево слилась с д. Янаул.

Список башкирских деревень 14-й юрты замыкает д. Исемметово (Исметово), расположенная при р. Кай-маш. Исеммет Тимганов — первопоселенец. Известны его сыновья Абдулнасыр, 1803 г., близнецы 1804 года рождения Абдулатиф и Абдулсаттар; Саиткул (1787—1851) служил зауряд-сотником93. Деревня известна с 20-х гг.

XVIII в. В этой деревне, в ее составе, было другое поселе

ние под названием Ахтиял, где жили тептяри из татар,

обосновавшихся в середине XVIII в.94

Приводим сведения о численности только башкир и развитии деревни. В 1795 г. в Исемметово в 18 дворах проживало 50 башкир. VII ревизия учла 76 человек. 18 дворов и 113 человек было в 1834 г. X ревизия показала 182 вотчинника и 42 двора. В 1920 г. в 74 дворах зафиксировано 404 башкира.

Жители Исемметово (с мечетью) занимались земледелием (в 1842 г. на каждого из 113 человек приходится засеянного хлеба около 8 пудов), животноводством (каждый двор из 18 владел по 2,7 лошади, по 3,2 коровы, по 1,1 овцы и по 0,8 козы). Были пчеловоды, владевшие 20 ульями.

|

|

|

Сегодня эта деревня известна под названием Ахтиял.

Башкиры дд. Бадряш, Карманово, Кызыл-Яр, Урдяк Уранской волости за р. Буй при р. Вояды основали в конце

XIX в. д. Акылбай (в 1920 г. - 272 человека при 50 дворах)

и в 1851 г. д. Туртык (в 1859 г. — в 33 дворах 174 вотчин

ника, в 1920 г. — 727 человек и 137 дворов). При р. Ошья

жители д. Кисяк-Каин, Янбарис, Тартар в начале XX в.

основали д. Ошья-Тау (в 1920 г. — 251 человек при 35 дво

рах). При одноименной речке жители коренной д. Уртаул

в начале XX в. основали д. Варяшбаш (Шатун), имеющую

в 1920 г. 345 жителей и 62 дома, и д. Исхак (Байтугай),

в которой в 1920 г. насчитывалось 167 человек.

* * *

Завершив общую характеристику башкирских поселений Уранской волости, переходим к описанию сел Урман-Гарейской волости, составлявших 15-ю и 16-ю юрты 10-го башкирского кантона.

Начнем с деревень 15-й юрты.

Д. Кызыл-Яр при р. Гарей была одной из коренных деревень башкир-вотчинников Урман-Гарейской волости, упраздненной в 1866 г. Вместо нее возникла территориальная волость под названием Кызылъяровская, просуществовавшая до 1930 г. В конце XVIII в. среди других поселений волости д. Кызыл-Яр была сравнительно большой, состоявшей из 23 дворов, где проживало 54 мужчины и 56 женщин. В 1816 г. было 240 человек при 37 дворах, в 1834 г. — 404 человека и 68 дворов, в 1859 г. —

|

|

|

689 человек и 118 дворов, в 1870 г. — 705 башкир и 26 татар при 125 дворах, в 1920 г. — 946 башкир и 174 двора. Как в центре волости здесь находились волостное правление, мечеть со школой, 36 лавок, по четвергам проводились базары (1870 г.). В 1920 г. д. Ямады показана как центр волости, сохранившей, однако, прежнее название — Кызылъяровская.

В 1842 г. на всех жителей (404 человека) было засеяно 960 пудов озимого и 924 пуда ярового хлеба, т.е. по 4,7 пуда на одного жителя. Была водяная мельница.

36-летний урядник Фафритдин Тазитдинов сын Сафаров к 1842 г. 5 раз был на пограничной службе по Оренбургской линии: в 1826 г. находился в Губерлинской крепости, в 1830 г. — в Ильинской крепости, в 1837 г. — в г. Оренбург, в 1839 г. — в Хивинском походе В. А. Перовского, в 1842 г. — у сплава общественного леса по р. Сак-мара в Сакмарской крепости95. 59-летний зауряд-сотник Мухаметшариф Кунакбаев сын Маметов был 4 раза на такой же линейно-сторожевой службе по охране границ Российской империи.

Название д. Алдарово — антропоним. Однако в опубликованных источниках о нем нет сведений. Деревня находится при р. Урча.

В 1795 г. в 19 дворах проживали 43 мужчины и 35 женщин. 140 человек при 18 дворах было в 1816 г. 198 человек показали в 33-дворной деревне в 1834 г. X ревизией взято на учет 188 вотчинников (36 дворов) и 17 припущенников (4 двора). С 1849 г. было две деревни: коренная стала Старый Алдар и выселок — Новый Аддар. В 1870 г. в 38 дворах зафиксировано 206 мишарей, что абсолютно не соответствует действительности. Жители — башкиры. По советской переписи 1920 г. было 166 башкир при 31 дворе.

|

|

|

В 1849 г. 3 семьи из Алдарово, 6 семей из д. Верхний Чат и 9 семей из д. Нижний Чат при р. Бараш основали д. Новый Алдар96. В 1859 г. в 29 дворах показали 175 человек из вотчинников-башкир. 30 дворов и 184 человека было в 1870 г. Перепись 1920 г. взяла на учет 489 башкир и 96 их дворов. Второе название ее — Балтас.

В 1842 г. на 198 человек коренной деревни засеяли 240 пудов озимого и 360 пудов ярового хлеба. Каждый из 33 дворов в среднем имел по 3 лошади, по 3,5 коровы, по 2 овцы и по 1,9 козы. Деревня имела 95 ульев и 85 бортей. Была мечеть.

Д. Месягутово в 1795 г. состояла из 7 дворов с 34 жителями. Это говорит о недавнем ее возникновении. Об этом же свидетельствует фамилия Месягутовых, производная от имени отца — первопоселенца. Зайнибашир (1759-1818) и Махмут (1757-1825) Месягутовы - сыновья основателя — жили в родной деревне97. По VII ревизии здесь в 12 дворах проживало 80 человек. 131 башкир и 25 дворов показано в 1834 г. X ревизия взяла на учет 290 вотчинников в 42 дворах. Столько же дворов было и в 1870 г., а количество жителей достигло 307 человек. В 1920 г. в 89 дворах проживало 435 человек. Месягутово — однонациональное поселение башкир.

|

|

|

В 1842 г. на все население (131 человек) было засеяно 144 пуда озимого и ярового хлеба, или по 1,4 пуда на

ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 302. Л. 59. Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 241.

Там же. Д. 5091. Л. 23.

Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 641. Л. 92.

Там же. Д. 557. Л. 37.

БИРСКИИ УЕЗД

331

каждого. Имели 2 мельницы. На каждый из 25 дворов в среднем приходилось лошадей — по 4,5, коров — по 5,6, овец — по 3,3, коз — по 2,9. Двор в среднем имел по 5,6 улья и по 4 борти.

каждого. Имели 2 мельницы. На каждый из 25 дворов в среднем приходилось лошадей — по 4,5, коров — по 5,6, овец — по 3,3, коз — по 2,9. Двор в среднем имел по 5,6 улья и по 4 борти.

Д. Ямады (Юмады) при р. Гарей в 20-х гг. XX в. являлась центром Кызылъяровской волости Бирского кантона. В конце XVIII в. она состояла только из 10 дворов, на каждый из них в среднем приходилось по 4,8 человека. Всех жителей было 48 человек, причем женщин было почти в 2 раза меньше (17 человек), чем мужчин. Данный факт говорит о том, что это поселение возникло перед самой V ревизией, проведенной в 1795 г. В 1816 г. в 15 дворах показано 95 человек. 183 человека при 22 дворах было в 1834 г. При этом в 4 семьях жили многоженцы (18,2% от всех дворов). X ревизией зафиксировано 420 вотчинников и 60 дворов. Почти столько же башкир (418 человек) было в 1870 г. Количество дворов достигло 72. Советская перепись 1920 г. выявила 876 башкир в 186 дворах. Одним словом, в этом поселении жили одни башкиры — владельцы урман-гарейских вотчинных земель.

В 1842 г. на 183 башкира было засеяно 369 пудов озимого и 560 пудов ярового хлеба. В среднем на одного жителя его приходилось по 5 пудов. Деревне принадлежали 2 мельницы. 22 двора владели 154 лошадьми, 170 коровами, 137 овцами и 129 козами. Пчеловоды имели 180 ульев и 170 бортей. Занимались лесным промыслом и извозничеством.

Мусульмане имели свою мечеть.

Д. Салихово при безымянной речке и р. Шармада была основана в 80-х гг. XVIII в. По V ревизии здесь мы насчитываем всего лишь 5 домов, где проживало 14 мужчин и 9 женщин из башкир-вотчинников. Известен сын первопоселенца — Рахматулла Салихов, 1785 г., его зафиксировали 49-летним VIII ревизия, 65-летним — IX ревизия. Его сыновья Сагадулла, 1809 г. (его сын Сафиулла, 1839 г.), Гималетдин, 1820 г., Валиулла, 1842 г.98 64 человека при 9 дворах показано в 1816 г. 121 человек (19 дворов) было в 1834 г. X ревизия выявляет 209 вотчинников (36 дворов). 228 человек и 38 дворов взято на учет в 1870 г. Перепись 1920 г. учитывает 651 человека и 125 дворов.

В 1842 г. на 121 человека сеяли 360 пудов озимого и 296 пудов ярового хлеба. Имели водяную мельницу. 19 дворам принадлежали 46 лошадей, 58 коров, 93 овцы, 82 козы. Пчеловоды имели 150 ульев и 130 бортей.

Мечеть известна с 30-х гг. XIX в.

Происхождение названия д. Югамаш нам не известно. Из-за отсутствия каких-либо материалов затрудняемся трактовать название деревни. В конце XVIII столетия она имела 20 дворов, но жителей в них было мало — 80 человек. В 1816 г. деревня, уже с мечетью, насчитывала 169 человек и 26 дворов. 284 человека при 40 дворах взяла на учет VIII ревизия 1834 г. В 8 дворах жили двоеженцы. Это 20% всех дворов. 371 человек при 53 дворах показала IX ревизия 1850 г." В 1870 г. было 497 человек и 80 дворов. В 1920 г. в 212 дворах проживало 1029 человек. Все ревизии и переписи показали деревню башкирской, в ней жили владельцы урман-гарейских общинных земель.

В 1842 г. на 284 человек засеяли 720 пудов озимого и 760 пудов ярового хлеба. В первой половине XIX в. была 1, во второй его половине — 2 мельницы. 40 дворам принадлежало 129 лошадей, 147 коров, 160 овец, 155 коз. Пчеловоды имели 480 ульев и 530 бортей.

Д. Тау впервые упоминается в деле за 1759 г. о взыскании башкиром Сибирской дороги Акбурой Баишевым долга с башкира этого поселения Уразбая Юмаева и его семьи. Уразбай W4 вынужден был дать подписку с обязательством отработать долг. В Уфимской провинциальной канцелярии «подписались в такой силе, что за взятые у башкирца Акбуры Баишева деньги 40 руб., пока не заплатят, жить ему, Уразбаю, з женою ево Зялифой Уиз детьми, з двумя сыновьями и з двумя дочерьми, всякую работу работать»100.

В 1795 г. в д. Тау насчитывалось 52 башкира-вотчинника и 13 дворов. VII ревизия в 16 дворах отметила 84 человека. В 1834 г. в 20 дворах проживали 108 человек. 200 человек и 39 дворов было в 1859 г. 225 жителей при 42 дворах выявлено в 1870 г. Перепись 1920 г. показала 486 человек при 101 дворе. Население деревни с мечетью было моноэтническим — башкирским.

Жители занимались земледелием (в 1842 г. 108 человек сеяли по 240 пудов озимого и ярового хлеба, была мельница), животноводством (20 дворов владело 57 лошадьми, 65 коровами, 81 овцой, 73 козами), пчеловодством (имели 100 ульев, 105 бортей).

Из двух одноименных деревень одна — Нижний Чат — замыкает список поселений 15-й юрты 10-го башкирского кантона.

Д. Нижний Чат знали и как Новый Чат, то есть она возникла как выселок из коренного поселения, развившись в самостоятельный населенный пункт. К 1842 г. 53-летний зауряд- есаул Абдулгафар Зубаиров сын 4 раза побывал на линейной службе по охране Оренбургской пограничной линии вдоль р. Урал101. В этой деревне жили одни башкиры-вотчинники.

Они занимались земледелием. В 1842 г. на 244 башкира засеяли 528 пудов озимого и 616 пудов ярового хлеба. 44 дворам принадлежали 126 лошадей, 118 коров, 120 овец, 107 коз. У пчеловодов было 140 ульев и 160 бортей. Плотничество и извоз получили заметное распространение.

При мечети действовали 2 школы (1870 г.).

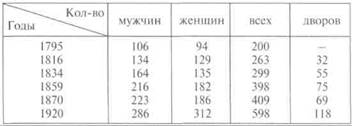

Таблица 172

98 Там же. Д. 641. Л. 61.

99 Там же. Л. 70.

100 МИБ. Т. 4. Ч. 2. С. 383.

101 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5091. Л. 51.

332

* * *

Те же самые сведения приводим и по д. Верхний Чат, имеющей и другое название — Егор-Чат (заметим с сожалением, что мы не в силах объяснить его происхождение). Д. Верхний Чат находилась в составе 16-й юрты.

Таблица 173

Жили башкиры-вотчинники. Была мечеть.

43-летний урядник Шагимардан Шафеев сын Шафе-ев к 1842 г. успел побывать 4 раза на пограничной службе вдоль р. Яик (Урал); его сын — 23-летний Хазиакберды.

Жители деревни занимались земледелием (на каждого из 261 человека сеяли по 4,8 пуда хлеба), животноводством (на двор в среднем имели лошадей по 2,7, коров — по 2,9, овец — по 3,9, коз — по 2,1), пчеловодством (на каждый из 44 дворов приходилось по 3,3 улья). Известен и извоз.

В 1849 г. при одноименной речке и р. Байман 6 семей из д. Верхний Чат и 9 семей из д. Нижний Чат основали д. Сибады102. В 1859 г. в ней был 31 двор с 193 вотчинниками. 200 башкир при 34 дворах показано в 1870 г. В 1920 г. взято на учет 698 башкир и 131 двор.

Завершая разговор о поселениях башкир Уранской и Урман-Гарейской волостей, отметим, что весьма затруднительно указать точное время возникновения более поздних населенных пунктов. Поэтому ограничимся предположением, что все другие башкирские деревни были основаны в конце XIX — начале XX в. При этом не имеем сведений и об их генетических связях. К таковым поселениям относятся Хмелевка (в 1920 г. 356 человек при 70 дворах), Зирка (197 человек и 92 двора), Куш-Имян (133 человека и 27 дворов), Байса-рово (542 человека без определения национальности и 115 дворов), Сандугач (494 человека и 104 двора), Асав-дыбаш (400 человек и 77 дворов), Юссуково (Эштияк, Юсупово, 595 человек и 110 дворов). Во всех деревнях жили башкиры.

Переписям 1920 и 1925 гг. еще не были известны дд. Сабанчи и Чулпан, а также поселки Урал, Урманды, Урняк, поскольку они возникли позже указанного времени.

Тептярско-татарские деревни

Территория района является регионом, который с середины XVII в. активно колонизуется и осваивается удмуртскими, татарскими, марийскими и позднее рус-

102 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 641 (1850 г.).

скими крестьянами. Этому процессу способствовало весьма удобное географическое положение района, имеющего много больших и малых рек, таких как Кама и ее приток Буй с впадающими в последнюю pp. Амзя, Калмаш, Бадряш, Орья, Янаулка, Бизь, Ямъяды, Вояда, Ошья, Варяш, Урада и др. — притоки Гарейки и Таныпа.

А теперь проследим раннюю историю и развитие поселений ясачных татар, перешедших в сословие тептя-рей. Тексты договоров башкир, данных ими припущен-никам из татар, еще не выявлены, но известно время их оседания на вотчине Уранской волости. Подавляющее большинство тептярей обосновалось на вотчинной земле Уранской волости.

Раньше других населенных пунктов татар при р. Орья возникла д. Байгузино. Ясачные татары обосновались здесь «по допуску башкир-вотчинников Уранской волости и по записи из Уфимской провинциальной канцелярии со вводной грамоты 7 февраля 7161 (1653) г.»103. Затем по грамоте из Уфимской провинциальной канцелярии 7197 (1689) г. было принято еще несколько семей татар104.

Припуск крестьян продолжался и в последующее время. В 1834 г. тептярь д. Байгузино Ярмухамет Кутлуя-ров писал: «башкирцы Уранской волости с давних времен допустили меня с доверителями на вечное и потомственное владение пользоваться по урочищам жалованной им землей и она утверждена за нами в 1820 г. во время Генерального межевания». Его «с товарищами припустили по договорной записе от 26 февраля 1776 г.»'05. В 1834 г. уранцы приняли в эту деревню еще 30 семей тептярей из татар и удельных.крестьян из дд. Малый Камаш и Кулево Сарапульского уезда Вятской губернии106.

В 1855—1863 гг. д. Байгузино стала штаб-квартирой (центром) 13-го башкирского кантона.

В 1748 г. в д. Байгузино зафиксировано ясачных татар 86 душ м.п.'07 48 ясачных татар участвовало в восстании Е. И. Пугачева. В конце XVIII в. ясачные татары перешли в тептярское сословие. Все тептяри, осевшие на башкирских вотчинных землях, были подразделены на 99 команд во главе с тептярскими старшинами. Тептярские деревни в Уранской волости вошли в 14-ю и 15-ю команды. В 1795 г. в интересующей нас деревне, относящейся к 15-й команде, было взято на учет 183 мужчины и 204 женщины108. По итогам VII ревизии в 93 дворах проживали «из татар тептяри» в количестве 553 человек109. 763 человека было в 1834 г."° В 3 дворах 20 башкир-вотчинников и в 208 домах 1147 тептярей-припущенни-ков показала X ревизия 1859 г."1 В 345 дворах проживали 1303 тептяря, 22 башкира, 7 русских в 1870 г. Советская перепись 1920 г. 1060 жителей считает башкирами и тептярями (386 дворов). По предыдущим сведениям,

103 Малоизученные источники по истории Башкирии. С. 135.

104 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 243.

105 Там же. Ф. 1. Оп. 1.Д. 1315. Л. 1, 11.

106 Там же.

107 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3791. Л. 390.

108 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 30. Л. 27.

109 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 243.

110 Там же. Д. 4619. Л. 216.

111 Там же. Д. 15158. В дальнейшем по другим тептярским

деревням см. источники в сносках 107—111.

БИРСКИЙ УЕЗД

333

|

|

| Таблица 174 |

подавляющее большинство жителей составляли тептяри из татар. И в 1920 г. должно быть показано то же самое, что и раньше, т.е. там жили прежде всего тептяри и затем башкиры.

О хозяйственной деятельности тептярей мало сведений. Имеется лишь упоминание о том, что жители деревни имели 2 мельницы. В 1842 г. 763 тептяря владели 401 лошадью, 317 коровами, 204 овцами и 341 козой. Пчеловоды имели 60 ульев.

При 2 мечетях действовали 2 школы.

Название д. Ахтиял упоминается в прошении башкир Уранской волости от 1688 г. как поселение, возникшее до первого башкирского восстания 1661—1664 гг."2 Однако точная дата ее основания в опубликованных источниках отсутствует. В упомянутом прошении башкир есть сведения иод. Байгузино. Исходя из даты основания Байгузи-но, утвердительно можно сказать о возникновении Ахтиял а в середине XVII в.

Название деревни, по-видимому, происходит от гидронима.

В 1721 г. наряду с дд. Каипкай и Янбарис Уранской волости, где жили беглые татары из Казанского уезда, упоминается и Ахтиял. Здесь в 6 дворах проживали братья. Имя одного известно. Это — Сулейман"3.

В башкирской д. Исемметово VII ревизия зафиксировала часть ее как Ахтиял, где взято на учет «из татар тептярей 54 души м.п.», вотчинников-уранцев насчитывалось 38 душ м.п. В самом деле, по данным 1920 г. обе деревни находились в 6 верстах от центра Янаульской волости. Это означало, что оба поселения дополняли друг друга, находясь рядом или одно составляло часть другого. Говоря о развитии деревни, отметим, что в 1748 г. II ревизией учтено 19 душ м.п. из ясачных татар. В 1795 г. показали тептярей — 40 мужчин и 27 женщин. Через 64 года по X ревизии здесь проживали 135 человек. 188 человек и 34 двора имелось в 1870 г., когда были указаны и другие названия деревни — Исенбаево, Исемметово. Перепись 1920 г. зафиксировала 535 тептярей и их 108 дворов.

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 269; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!