Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.

Иаков 4:14

Каждая скрытая природная связь, которую удавалось раскрыть науке со времен Галилея, вела физику в новом и неожиданном направлении. Объединение электричества и магнетизма прояснило нам скрытую природу света. Объединение света с Галилеевыми законами движения прояснило скрытые связи между пространством и временем, заключенные в принципе относительности. Объединение света и вещества открыло нам странную квантовую вселенную. А объединение квантовой механики с принципом относительности указало на существование античастиц.

Открытие античастиц Дираком стало результатом того, что он «догадался», каким должно быть правильное уравнение, описывающее релятивистское квантовое взаимодействие электронов с электромагнитными полями. Он мало чем мог подтвердить свою находку, и это одна из причин, почему и сам Дирак, и другие поначалу так скептически отнеслись к этому результату. Почему физика не может обойтись без антивещества, прояснилось благодаря работе Ричарда Фейнмана, одного из крупнейших физиков второй половины XX века.

Фейнман был полной противоположностью Дираку. Если Дирак слыл до крайности немногословным, то Фейнман – компанейским человеком и отличным рассказчиком. Если Дирак почти (а может, и вообще) никогда намеренно не шутил, то Фейнман был любителем розыгрышей и откровенно наслаждался жизнью во всех ее проявлениях. Если Дирак был слишком застенчив, чтобы встречаться с женщинами, то Фейнман после смерти первой жены сменил немало подружек. Но физика создает странные союзы, так что Фейнман с Дираком навсегда останутся интеллектуально связанными, и вновь благодаря свету. Вместе они помогли завершить построение долгожданной квантовой теории излучения.

|

|

|

Фейнман, принадлежавший к следующему поколению, преклонялся перед Дираком и называл его в числе своих главных кумиров в физике. Поэтому не удивительно, что короткая статья Дирака 1939 г., где он предложил новый подход к квантовой механике, подтолкнула Фейнмана к работе, которая в итоге принесла ему Нобелевскую премию.

Гейзенберг и Шрёдингер объяснили квантово‑механическое поведение систем: как, начав с некоторого исходного состояния системы, рассчитать ее эволюцию во времени. Однако свет снова дал ключ к другому способу понимания квантовых систем.

Мы привыкли думать, что свет всегда распространяется по прямой. Однако это не так. Это можно заметить, наблюдая за миражом над длинным прямым участком шоссе в жаркий день. Дорога впереди кажется мокрой, потому что свет неба преломляется и изгибается, проходя последовательно через множество слоев теплого воздуха вблизи поверхности дороги, пока, повернув слегка вверх, не попадает в ваш глаз.

|

|

|

Французский математик Пьер де Ферма предложил в 1650 г. другой способ осмысления этого явления. Свет движется быстрее в теплом, менее плотном воздухе, нежели в холодном. Поскольку теплее всего воздух у поверхности, свету требуется меньше времени, чтобы попасть в ваш глаз по траектории, проходящей вдоль поверхности, чем напрямую. Ферма сформулировал принцип, получивший название принципа наименьшего времени , который гласит: чтобы определить итоговую траекторию любого светового луча, нужно просто проверить все возможные пути из точки A в точку B и найти тот из них, что требует наименьшего времени.

Формулировка звучит так, будто свет обладает собственной волей. Я с трудом удержался и не сказал, что свет рассматривает все возможные пути и выбирает тот из них, который требует наименьшего времени, поскольку уверен, что Дипак Чопра тут же процитировал бы меня и заявил, что я наделяю свет сознанием. Свет не имеет сознания, но математический результат выглядит так, будто свет выбирает самый быстрый путь.

А теперь вспомните, что в квантовой механике световые лучи и электроны движутся вовсе не по единственной траектории от точки к точке, а по всем возможным траекториям одновременно. Каждая траектория имеет определенную вероятность быть измеренной, но классическая, занимающая минимум времени траектория имеет самую большую вероятность из всех.

|

|

|

В 1939 г. Дирак предложил способ расчета всех таких вероятностей и их суммирования для определения квантово‑механических шансов на то, что частица, вылетающая из точки A, в конечном итоге окажется в точке B. Ричард Фейнман, в то время студент‑старшекурсник, услышав о статье Дирака на пивной вечеринке, математически вывел конкретный пример, на котором продемонстрировал, что эта идея работает. Взяв посыл Дирака в качестве стартового момента, Фейнман получил результаты, идентичные тому, что можно было получить с использованием подходов Шрёдингера и Гейзенберга, по крайней мере в простых случаях. Что еще важнее, Фейнман теперь мог использовать новую формулу «суммирования по траекториям» в применении к тем квантовым системам, которые невозможно легко описать или проанализировать другими методами.

В итоге Фейнман доработал свой математический метод, чтобы развить релятивистское уравнение Дирака для квантового поведения электронов до полностью непротиворечивой квантово‑механической теории взаимодействия между электронами и светом. За эту работу, положившую начало теории квантовой электродинамики (КЭД), в 1965 г. он был удостоен Нобелевской премии, которую разделил с Джулианом Швингером и Синъитиро Томонагой.

|

|

|

Однако еще до завершения этой работы Фейнман описал интуитивную физическую причину, по которой теория относительности в сочетании с квантовой механикой непременно требует существования античастиц.

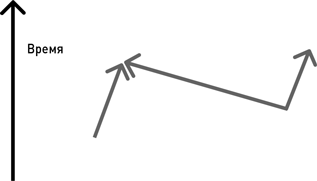

Рассмотрим электрон, движущийся вдоль некоторой возможной «квантовой» траектории. Что это означает? До тех пор пока я не пытаюсь измерить положение или скорость электрона в процессе его движения, он движется одновременно по всем возможным траекториям между двумя точками. Среди этих траекторий есть и неразрешенные в классической физике, поскольку при движении по ним нарушались бы такие принципы, как, например, запрет превышения скорости света, вытекающий из теории относительности. С другой стороны, принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что, даже если я попытаюсь измерить характеристики электрона во время его движения на каком‑то небольшом промежутке времени, его скорости все же останется присуща некоторая неопределенность, избавиться от которой невозможно. Так что даже если я буду измерять траекторию электрона в различных точках, я не смогу исключить возможность его странного неклассического поведения в промежутках. Представьте, к примеру, следующую траекторию.

В течение короткого времени в середине изображенного периода электрон движется быстрее света.

Но Эйнштейн говорит нам, что время относительно, и разные наблюдатели измерят разные промежутки времени между событиями. А если какая‑то частица движется быстрее света в одной системе отсчета, то в другой системе отсчета наблюдателю покажется, что она движется назад во времени, как изображено на следующем рисунке (это одна из причин, почему теория относительности ограничивает скоростью света движение всех наблюдаемых частиц).

Фейнман понял, что во второй системе отсчета это выглядело бы как электрон, который некоторое небольшое время движется вперед во времени, затем движется назад во времени, затем снова движется вперед. Но как выглядит электрон, который движется назад во времени? Поскольку электрон – отрицательно заряженная частица, отрицательный заряд, движущийся назад во времени слева направо, эквивалентен положительному заряду, движущемуся вперед во времени справа налево. Таким образом, наша схема эквивалентна следующей картине.

На этом рисунке все начинается с электрона, движущегося вперед во времени, но затем в какой‑то момент из пустого пространства внезапно появляются электрон и еще одна частица, которая очень похожа на электрон, но обладает противоположным зарядом; после этого положительно заряженная частица движется влево, опять же вперед во времени, пока не встречается с первоначальным электроном и не аннигилирует с ним; в результате остается один электрон, который продолжает движение.

Все это происходит на таком масштабе времени, который невозможно наблюдать непосредственно, – ведь если бы все это можно было наблюдать, то такое странное поведение, нарушающее фундаментальные положения теории относительности, было бы невозможно. Однако можете быть уверены, что внутри бумаги в книге, которую вы сейчас читаете, или за экраном вашей электронной книги такого рода процессы происходят постоянно.

Но если такая траектория возможна в невидимом квантовом мире, то античастицы – частицы, идентичные известным частицам, но обладающие противоположным по знаку электрическим зарядом (в уравнениях этой теории они выглядят как частицы, движущиеся назад во времени), – должны существовать и в видимом мире. Это также делает возможным спонтанное возникновение в пустом пространстве пар частица‑античастица, при условии что они аннигилируют за такое короткое время, чтобы их недолгое существование нельзя было измерить.

Рассуждая подобным образом, Фейнман не только привел физический аргумент в пользу существования античастиц, требуемых для объединения теории относительности и квантовой механики, но и наглядно продемонстрировал, что ни в какой конкретный момент нельзя сказать наверняка, что в некоторой области пространства находится только одна или две частицы. Потенциально бесконечное количество «виртуальных» пар частица‑античастица, существование которых настолько мимолетно, что их нельзя наблюдать непосредственно, может спонтанно появляться и исчезать на столь коротких масштабах времени, что измерить их мы не в состоянии.

Это описание звучит настолько дико, что неминуемо должно вызывать недоверие с вашей стороны. В конце концов, если мы не можем непосредственно измерить эти виртуальные частицы, то как мы можем утверждать, что они существуют?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что, хотя мы не в состоянии регистрировать воздействие виртуальных пар частица‑античастица непосредственно, мы можем опосредованно сделать вывод об их присутствии, поскольку они косвенно изменяют свойства систем, которые мы можем наблюдать.

Теория, в которой такие виртуальные частицы присутствуют наряду с электромагнитными взаимодействиями электронов и позитронов, называется квантовой электродинамикой и представляет собой самую лучшую из всех научных теорий, имеющихся в нашем распоряжении. Предсказания, основанные на этой теории, сравниваются с данными наблюдений и совпадают с ними с точностью до десяти и более значащих цифр. Ни в какой другой области физической науки не достигается такого уровня точности соответствия наблюдаемых данных и предсказаний, основанных на непосредственном применении первичных принципов на самых фундаментальных масштабах, которые мы в состоянии описать.

Но такая согласованность между теорией и наблюдениями возможна лишь в том случае, если при расчетах учитываются эффекты, связанные с виртуальными частицами. В действительности сам феномен существования виртуальных частиц подразумевает, что в квантовой теории взаимодействие между частицами всегда передается путем обмена виртуальными частицами, тем способом, о котором я сейчас расскажу.

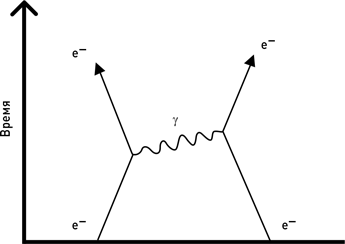

В квантовой электродинамике электромагнитные взаимодействия осуществляются путем поглощения или испускания квантов электромагнитной энергии, то есть фотонов. Следуя Фейнману, мы схематически изобразим такое взаимодействие в виде электрона, который испускает волнистый «виртуальный» фотон (g) и изменяет направление своего движения.

Тогда электрическое взаимодействие между двумя электронами можно изобразить следующим образом.

В данном случае электроны взаимодействуют друг с другом, обмениваясь виртуальным фотоном, который спонтанно испускается электроном слева и поглощается другим электроном через такое короткое время, что наблюдать этот фотон невозможно. После такого взаимодействия эти два электрона отталкиваются друг от друга и разлетаются.

Это объясняет также, почему электромагнетизм является дальнодействующей силой. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, если мы измеряем состояние системы на протяжении некоторого отрезка времени, то в измеренной энергии этой системы присутствует соответствующая неопределенность. Причем чем больше этот отрезок времени, тем меньше связанная с ним неопределенность энергии. У фотона нет массы, и поэтому, в соответствии с эйнштейновским соотношением для массы и энергии, виртуальный безмассовый фотон при рождении может нести сколь угодно малое количество энергии. Это означает, что он может существовать и двигаться сколь угодно долгое время – и, соответственно, преодолеть сколь угодно большое расстояние – до своего поглощения; при этом он по‑прежнему будет находиться под защитой принципа неопределенности, поскольку переносимая им энергия так мала, что никакого видимого нарушения закона сохранения энергии не происходит. Таким образом, электрон на Земле способен испустить виртуальный фотон, который долетит до альфы Центавра на расстоянии четырех световых лет и там окажет воздействие на электрон, который его поглотит. Однако если бы фотон был не безмассовым, а обладал массой покоя m , то минимальная переносимая им энергия определялась бы формулой E = mc 2 и без видимого нарушения закона сохранения энергии он мог бы пройти до момента своего поглощения лишь конечное расстояние (поскольку у него на это есть лишь конечное время).

Но с виртуальными частицами связана серьезная потенциальная проблема. Если частицы могут обменяться одной виртуальной частицей или одна виртуальная пара частица‑античастица может спонтанно возникнуть из вакуума, то почему то же самое не может произойти с двумя частицами или парами, а то и с бесконечным их числом? Более того, если виртуальные частицы должны исчезать за время, обратно пропорциональное переносимой ими энергии, то что мешает частицам выскакивать из пустого пространства, неся сколь угодно большую энергию, но существовать при этом сколь угодно малое время?

Попытавшись учесть эти эффекты, физики пришли в своих расчетах к бесконечным результатам.

Что с ними делать? Игнорировать.

На самом деле не совсем игнорировать, но систематически заметать под ковер бесконечные составляющие в вычислениях, оставляя только конечные. При этом, разумеется, встают вопросы о том, как узнать те конечные части, которые надо сохранить, и почему вся эта процедура оправданна.

Понадобилось несколько лет, чтобы ответить на эти вопросы, и Фейнман был в составе научной группы, которой удалось это сделать. Но и после этого на протяжении многих лет, вплоть до получения в 1965 г. Нобелевской премии, он считал весь этот проект своего рода фокусом и надеялся, что в какой‑то момент появится более фундаментальное решение проблемы.

И все же есть веская причина игнорировать бесконечности, вносимые виртуальными частицами с произвольно высокими энергиями. В силу принципа неопределенности Гейзенберга эти энергичные частицы могут до своего исчезновения преодолевать лишь очень короткие расстояния. Как же убедиться, что наши физические теории, разработанные для объяснения явлений в масштабах, доступных сегодня нашим измерениям, работают точно так же и в очень малых масштабах? Может быть, в таких масштабах проявляется некая новая физика с новыми силами и новыми элементарными частицами?

Если бы нам требовалось знать все законы физики вплоть до бесконечно малых масштабов, чтобы объяснить явления в гораздо более крупных масштабах, доступных нашему восприятию, физика стала бы безнадежным делом. Нам потребовалась бы теория всего, прежде чем мы смогли бы разработать теорию хотя бы чего‑нибудь.

На самом же деле разумными физическими теориями следует считать те, которые нечувствительны к любой возможной новой физике, проявляющейся на гораздо меньших масштабах, чем те, для описания которых наши теории были разработаны. Мы называем такие теории перенормируемыми , поскольку производим «перенормировку» бесконечных без этой процедуры предсказаний, избавляясь от расходимостей и оставляя лишь конечные, разумные результаты.

Но одно дело – сказать, что так следует делать, и совсем другое – доказать, что это можно сделать. Потребовалось немало времени, чтобы разобраться в этой процедуре. В первом конкретном примере, призванном продемонстрировать, что такая процедура имеет смысл, были точно рассчитаны энергетические уровни атомов водорода, что позволило корректно рассчитать измеримый в лаборатории спектр света, испускаемого и поглощаемого этими атомами.

Хотя Фейнман и его коллеги‑нобелиаты прояснили механизм математической реализации методики перенормировки, доказательство того, что квантовая электродинамика (КЭД) является «перенормируемой» теорией и позволяет точно предсказывать все физические величины, которые в принципе в ней измеримы, было завершено Фрименом Дайсоном. Его доказательство придало квантовой электродинамике беспрецедентный в физике статус. Квантовая электродинамика представляет собой полную теорию квантовых взаимодействий между электронами и светом и дает сопоставимые с наблюдениями предсказания со сколь угодно высокой точностью, которая ограничена лишь энергией и целеустремленностью теоретиков, проводящих расчеты. В результате мы можем с высочайшей точностью предсказывать спектры испускаемого атомами излучения и создавать лазерные системы и атомные часы, задающие новые стандарты точности измерения расстояния и времени. Предсказания квантовой электродинамики настолько точны, что мы можем проверять в экспериментах самые ничтожные отклонения от них в поисках возможных новых физических законов, которые могут обнаружиться при исследовании все меньших и меньших масштабов пространства и времени.

Теперь, пятьдесят лет спустя, мы понимаем также, что квантовая электродинамика оказалась такой замечательной физической теорией отчасти благодаря связанной с ней симметрии . Симметрии в физике позволяют выявлять самые глубокие свойства физической реальности. Начиная с этого момента и далее в обозримом будущем именно поиск новых симметрий определяет прогресс в области физики.

Симметрии состоят в том, что некоторые изменения в первичных математических величинах, описывающих физический мир, не влекут за собой изменений в том, как мир функционирует или выглядит. К примеру, сферу можно повернуть в любом направлении на любой угол, и она при этом останется в точности такой же, какой была. Ничто в физике сферы не зависит от ее ориентации. То, что законы физики не меняются от места к месту, от момента к моменту, имеет глубокое значение. Симметрия физических законов относительно времени – то, что в них, судя по всему, ничего не меняется с течением времени, – влечет за собой закон сохранения энергии в физической вселенной.

В квантовой электродинамике одна из фундаментальных симметрий лежит в основе природы электрических зарядов. Мы совершенно произвольно называем их «положительными» и «отрицательными». Мы могли бы заменить каждый положительный заряд во Вселенной на отрицательный и наоборот, и Вселенная при этом выглядела бы и вела себя в точности так же, как сейчас.

Вообразите, к примеру, что мир – это одна гигантская шахматная доска с черными и белыми полями. Ничто в шахматах не изменилось бы, замени я черный цвет на этой доске белым, а белый – черным. Белые фигуры стали бы черными и наоборот, но в остальном доска выглядела бы точно так же.

Заметим, что именно благодаря этой симметрии природы электрический заряд сохраняется: никакой положительный или отрицательный заряд не может спонтанно появиться в ходе какого бы то ни было процесса, даже квантово‑механического, без одновременного появления равного по величине и противоположного по знаку заряда. Поэтому виртуальные частицы спонтанно возникают в пустом пространстве только парами, в сочетании с античастицами. Поэтому же на Земле случаются грозы с молниями. Электрические заряды скапливаются на поверхности Земли, потому что грозовые облака накапливают в своем основании большие отрицательные заряды. Единственный способ избавления от этих зарядов – сильный ток с поверхности земли вверх, к небу.

Закон сохранения заряда, вытекающий из этой симметрии, также можно понять с использованием моей шахматной аналогии. То, что белый квадрат должен непременно соседствовать с черным, означает, что при встречной замене черного и белого вид доски не меняется. Если бы нашлось два черных квадрата, стоящих рядом, это означало бы, что доска обладает некоторой суммарной «чернотой», и тогда «черное» и «белое» перестали бы быть произвольными эквивалентными ярлыками. Черное в этом случае физически отличалось бы от белого. Короче говоря, симметрия между черным и белым на доске оказалась бы нарушена.

А теперь будьте внимательны, поскольку сейчас речь пойдет об идее куда более тонкой, но намного более важной. Она настолько важна, что, по существу, на ней основана вся современная теоретическая физика. При этом она настолько тонка, что ее трудно изложить без привлечения математики. Ее следствия продолжают выявлять до сих пор, хотя прошло уже больше ста лет с момента, когда она была впервые предложена. Так что не удивляйтесь, если для полного осмысления этой идеи вам потребуется пару раз перечитать ее описание. У физиков процесс ее осмысления занял значительную часть прошлого столетия.

Эта симметрия называется калибровочной по одной туманной исторической причине, о которой я расскажу чуть позже. Но странное название в данном случае несущественно. Важно, что подразумевает эта симметрия.

Калибровочная симметрия в электромагнетизме – это утверждение, что можно локально, в каждой точке пространства, изменить определение того, что есть положительный заряд, без изменения фундаментальных законов, связанных с электрическим зарядом, при условии, что будет также введена некоторая величина, которая помогает отследить это изменение определения от точки к точке. И этой величиной оказывается электромагнитное поле.

Попробуем разобрать это утверждение при помощи моей шахматной аналогии. Глобальная симметрия, описанная мною ранее, меняет черное на белое повсюду, так что при повороте шахматной доски на 180 градусов она нисколько не меняется и выглядит точно так же, как прежде, и ясно, что на шахматной игре эта операция никак не скажется.

А теперь представьте, что вместо этого я заменю черное на белое в одном квадрате, но не стану заменять белое на черное в соседнем с ним квадрате. Тогда на доске появятся два смежных белых квадрата. Ясно, что такая доска с двумя соседствующими белыми квадратами не похожа на ту, что была у нас раньше. Играть на ней, как прежде, будет нельзя.

Но погодите минутку. Что, если в специальной инструкции будет написано, как должны вести себя шахматные фигуры, встретив два смежных поля одинакового цвета, где цвет одного квадрата был изменен, а другого – нет? Тогда правила игры можно оставить прежними, при условии что при каждом ходе я буду заглядывать в эту инструкцию. Получается, что эта инструкция позволяет продолжать игру, как будто ничего не изменилось .

В математике величина, которая устанавливает некоторое правило, связанное с каждой точкой на поверхности, такой, к примеру, как шахматная доска, называется функцией. В физике функция, определенная в каждой точке нашего физического пространства, называется полем; примером может служить электромагнитное поле, описывающее, насколько велики электрические и магнитные силы в каждой точке пространства.

А теперь самое главное. Свойства, которые должны характеризовать форму необходимой функции (позволяющей нам изменять наше определение электрического заряда от точки к точке, не меняя лежащей в основе физики, управляющей взаимодействием электрических зарядов), в точности соответствуют тем свойствам, что характеризуют вид правил, управляющих электромагнитными полями.

Иначе говоря, требование о том, чтобы законы природы оставались инвариантными при калибровочном преобразовании – а именно при таком преобразовании, которое локально меняет то, что я называю положительным или отрицательным зарядом, точно так же требует и существования электромагнитного поля, управляемого в точности уравнениями Максвелла. Калибровочная инвариантность, как это называется, полностью определяет природу электромагнетизма.

Это ставит перед нами интересный философский вопрос. Что более фундаментально – симметрия или физические уравнения, выражающие эту симметрию? В первом случае, когда калибровочная симметрия природы требует существования фотонов, света и всех уравнений и явлений, открытых Максвеллом и Фарадеем, получается, что божественное повеление «Да будет свет!» становится идентичным требованию «Да будет электромагнетизм калибровочно инвариантным!». Может быть, этот вариант не столь красив и лаконичен, но менее верным он от этого не становится.

Вместо этого можно было бы сказать, что теория такова, какова она есть, а открытие математической симметрии в ее базовых уравнениях всего лишь счастливая случайность.

Разница между двумя этими точками зрения представляется в первую очередь семантической и именно поэтому может заинтересовать философов. Но природа все же снабжает нас некоторыми указаниями. Если бы квантовая электродинамика была единственной теорией, уважающей такую симметрию, то последняя точка зрения могла бы казаться более разумной.

На самом же деле все известные теории, описывающие природу на фундаментальном уровне, отражают тот или иной тип калибровочной симметрии. В результате физики в настоящее время склонны считать симметрии природы фундаментальными, а теории, описывающие природу, ограниченными по своей форме так, чтобы соответствовать этим симметриям, которые, в свою очередь, отражают некие ключевые математические черты физической Вселенной.

Но что бы мы ни думали о рассмотрении этой эпистемологической проблемы, в конечном итоге физикам важнее всего тот факт, что открытие и применение этой математической симметрии – калибровочной инвариантности – позволяло нам прежде и позволяет сейчас лучше любой другой научной идеи открывать природу реальности в самых мельчайших ее масштабах. В результате все попытки продвинуться дальше наших современных представлений о четырех фундаментальных взаимодействиях – электромагнетизме, двух типах взаимодействия, связанных с атомными ядрами (сильном и слабом, с которыми мы скоро познакомимся), и гравитации, включая попытку создания квантовой теории гравитации, – строятся на математическом фундаменте калибровочной симметрии.

* * *

Странное название калибровочной симметрии не имеет отношения к квантовой электродинамике и является анахронизмом, связанным с одним из свойств общей теории относительности Эйнштейна, которая, подобно всем остальным фундаментальным теориям, также обладает калибровочной симметрией. Эйнштейн показал, что мы вольны выбрать для описания пространства вокруг нас любую локальную систему координат, но та функция, или поле, что говорит нам, как от точки к точке согласовывать между собой эти системы координат, связана с базовым свойством кривизны пространства, которая определяется энергией и импульсом находящегося в нем вещества. Связка с веществом этого поля, которое мы воспринимаем как гравитационное, в точности определяется инвариантностью геометрии пространства при выборе разных систем координат.

Вдохновленный этой симметрией общей теории относительности, математик Герман Вейль предположил, что электромагнетизм также мог бы отражать базовую симметрию, связанную с физическими изменениями масштабов длины. Он назвал эти масштабы «калибрами» по ассоциации с шириной железнодорожной колеи (англ. track gauge). (Эйнштейн и Шелдон из «Теории Большого взрыва» были не единственными физиками, которых вдохновляли поезда.) Хотя предположение Вейля оказалось ошибочным, та симметрия, которая действительно приложима к электромагнетизму, стала известна как калибровочная.

Какова бы ни была этимология названия, калибровочная симметрия стала со временем важнейшей из всех известных нам симметрий в природе. С квантовой точки зрения – в квантовой теории электромагнетизма, квантовой электродинамике, – существование калибровочной симметрии приобретает еще большее значение. Это важнейшая черта, гарантирующая осмысленность КЭД.

Если задуматься о природе симметрии, то начинаешь понимать, что такая симметрия действительно может обеспечивать осмысленность квантовой электродинамики. Симметрии, к примеру, сообщают нам, что различные части естественного мира связаны между собой, а определенные величины остаются неизменными при преобразованиях того или иного типа. Квадрат не меняет вида, если повернуть его на девяносто градусов, потому что все его стороны равны по длине, а углы при всех вершинах одинаковы. Таким образом, симметрия может сообщить нам, что различные математические величины, возникающие в результате физических расчетов, как, например, эффекты, связанные со множеством виртуальных частиц и множеством виртуальных античастиц, могут иметь одинаковую величину. Они могут также быть разного знака – и тем самым в точности гасить друг друга. Существование данной симметрии – вот причина, требующая такого точного взаимного сокращения.

Таким способом можно представить себе, что в квантовой электродинамике неприятные члены выражения, которые в иных условиях приводили бы к бесконечным величинам, взаимно уничтожаются с другими потенциально неприятными членами – и все их неприятные качества попросту исчезают. Именно так и происходит в квантовой электродинамике. Калибровочная симметрия гарантирует, что все бесконечности, которые могли бы возникнуть при выводе физических предсказаний, можно изолировать в нескольких неприятных слагаемых, которые в силу симметрии либо взаимно уничтожаются, либо не влияют ни на какие физически измеримые величины.

Этот глубокий и важный результат, доказанный десятилетиями работы самых изобретательных и талантливых физиков‑теоретиков всего мира, придал КЭД статус наиболее точной и выдающейся квантовой теории XX столетия.

Тем неприятнее было обнаружить, что, хотя вся эта математическая красота действительно позволяет разумно интерпретировать одно из самых фундаментальных взаимодействий в природе – электромагнетизм, при рассмотрении сил, управляющих поведением атомных ядер, физиков поджидали новые неприятности.

Глава 9

Распад и обломки

…нет ничего нового под солнцем.

Екклесиаст 1:9

Когда я впервые узнал, что мы, человеческие существа, радиоактивны, меня это шокировало. Я учился тогда в школе и слушал лекцию замечательного многогранного астрофизика Томми Голда, известного своими новаторскими работами по космологии, пульсарам и селенологии; он сообщил нам, что частицы, составляющие большую часть массы нашего тела, – нейтроны – нестабильны и имеют среднее время жизни около десяти минут.

Учитывая, что вы, как я надеюсь, читаете эту книгу уже больше десяти минут, вас это тоже может удивить. Разрешается этот кажущийся парадокс при помощи одного из первых и чудеснейших совпадений в природе – тех самых, что делают возможным наше существование. По мере того как мы продолжим все глубже исследовать вопрос: «Почему мы существуем?», это совпадение будет постоянно и весьма навязчиво маячить на нашем горизонте. Может показаться, что нейтрон невероятно далек от света, находившегося до сих пор в центре нашего повествования, но мы увидим, что в конечном счете они глубоко связаны между собой. Распад нейтрона, ответственный за бета‑распад нестабильных ядер, заставил физиков выйти за пределы простых и элегантных теорий света и открыть для исследования новые фундаментальные вопросы о Вселенной.

Я, однако, забегаю вперед.

В 1929 г., когда Дирак впервые сформулировал свою теорию электронов и излучения, казалось, что она может в конечном итоге оказаться теорией едва ли не всего на свете. Единственной силой, помимо электромагнетизма, в физике на тот момент значилась гравитация, а Эйнштейн как раз незадолго до того сделал большой шаг вперед в ее исследовании. Из элементарных частиц – электронов, фотонов и протонов – складывались все объекты, представлявшиеся необходимыми для понимания атомов, химии, жизни и Вселенной.

Открытие античастиц несколько нарушило эту симпатичную картину, но, поскольку теория Дирака в свое время успешно их предсказала (хотя самому Дираку и пришлось догонять свою теорию), это нововведение больше напоминало лежачего полицейского на дороге к реальности, чем блокпост или объезд.

Затем наступил 1932 г. Вплоть до этого времени ученые предполагали, что атомы состоят исключительно из протонов и электронов. Здесь, правда, возникала некоторая проблема, поскольку не сходились массы атомов. В 1911 г. Резерфорд открыл существование атомного ядра, заключающего в себе почти всю массу атома и занимающего крохотную область, в сто тысяч раз уступающую по размерам области, занятой орбитами электронов. После этого открытия стало ясно, что массы тяжелых ядер в два с лишним раза превышают ту массу, о которой можно было бы говорить, если число протонов в ядре в точности соответствует числу обращающихся вокруг ядра электронов, обеспечивая тем самым электрическую нейтральность атома.

На эту загадку был предложен простой ответ. На самом деле в ядре содержится вдвое больше протонов, чем электронов вокруг ядра, но еще столько же электронов прячется где‑то внутри ядра – и суммарный заряд атома по‑прежнему равняется нулю.

Однако из квантовой механики следовало, что электроны ни в коем случае не могут быть заключены в ядре. Доказывается это довольно сложно, но суть аргументов приблизительно такова: если элементарные частицы обладают волновыми свойствами, то для того, чтобы заключить их в маленький объем, величина длины волны частицы должна быть меньше размеров этой области пространства. Однако длина связанной с частицей волны в квантовой механике обратно пропорциональна импульсу, который несет эта частица, а поэтому же обратно пропорциональна ее энергии. Если бы электроны были заключены в области размером с атомное ядро, энергия, которой они при этом обладали бы, примерно в миллион раз превосходила бы характерные значения энергии, высвобождаемой электронами при переходах между энергетическими уровнями их атомных орбит.

Как могли электроны набрать такую энергию? Да никак. Ведь даже если бы электроны были прочно связаны с протонами внутри ядра электрическими силами, энергия связи, которая высвобождалась бы при «падении» электронов на ядро, была бы в десять с лишним раз меньше энергии, необходимой для удержания волновой функции квантово‑механического электрона в области, не превышающей по размеру атомное ядро.

Так что и здесь числа попросту не сходились.

Физики того времени знали об этой проблеме, но терпели, поскольку ничего не могли сделать. Я подозреваю, что такой агностический подход считался благоразумным, и физики готовы были отложить свое недоверие до тех пор, пока не узнают больше, ведь проблема, о которой идет речь, была связана с самой передовой физикой квантовой механики и атомного ядра. Вместо того чтобы выдвигать экзотические новые теории (наверное, где‑то были такие маргинальные построения, но мне о них неизвестно), ученое сообщество постепенно, под давлением экспериментальных данных, вынуждено было преодолеть естественные сомнения и сделать следующий логический шаг: признать, что природа устроена куда сложнее, чем считалось до сих пор.

В 1930 г., примерно в то время, когда Дирак пытался смириться с возможностью того, что его античастицы на самом деле не являются протонами, была проведена серия экспериментов, снабдивших ученых именно теми данными, которые были необходимы для разрешения ядерного парадокса. Поэзия этих открытий может сравниться только с драмой, разыгравшейся в частной жизни сделавших их исследователей.

Макс Планк в свое время участвовал в осуществлении квантовой революции: он разрешил парадокс, связанный со спектрами излучения атомных систем. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что Планк косвенным образом участвовал и в разрешении парадокса, связанного со строением атомного ядра. Хотя сам он в данном случае не проводил решающих исследований, Планк сумел зато распознать таланты молодого студента Вальтера Боте, изучавшего математику, физику, химию и музыку в Берлинском университете; в 1912 г. Планк принял Боте к себе в качестве докторанта и наставлял затем на протяжении всей его ученой карьеры.

Боте чрезвычайно повезло попасть под руководство Планка и, чуть позже, Ханса Гейгера, создателя знаменитого счетчика заряженных частиц. На мой взгляд, Гейгер – один из самых талантливых физиков‑экспериментаторов, обойденных Нобелевской премией. Свою карьеру Гейгер начал с экспериментов (проводившихся совместно с Эрнстом Марсденом), которые Резерфорд использовал при обнаружении атомного ядра. Гейгер тогда только что вернулся из Англии, где работал с Резерфордом, и стал руководить новой лабораторией в Берлине, а одним из первых его шагов в новой должности стал прием на работу Боте в качестве ассистента. Именно в этой лаборатории Боте научился всегда сосредоточиваться на самых важных экспериментах и использовать простые подходы, дающие немедленный результат.

После «вынужденных каникул» протяженностью в пять лет, проведенных во время Первой мировой войны в Сибири в качестве военнопленного, Боте вернулся в лабораторию и наладил замечательное сотрудничество с Гейгером, сменив его в конечном итоге на посту директора лаборатории. В период совместной работы эти ученые первыми стали использовать так называемые «методы совпадений» при исследовании физики атома, а затем и ядра. Используя различные детекторы вокруг мишени и тщательный хронометраж, они научились выделять одновременные события, синхронность которых свидетельствовала о том, что их источником событий было одно и тот же событие атомного или ядерного распада.

В 1930 г. Боте вместе с помощником Гербертом Беккером наблюдал нечто совершенно новое и неожиданное. Бомбардируя ядра бериллия продуктами ядерного распада, известными как альфа‑частицы (тогда уже было известно, что альфа‑частицы – это ядра гелия), исследователи наблюдали испускание ядром совершенно новой формы высокоэнергетического излучения. У этого излучения было две уникальные особенности: оно обладало большей проникающей способностью, чем гамма‑лучи самых высоких энергий, но, подобно гамма‑лучам, состояло из электрически нейтральных частиц и потому, проходя сквозь вещество, не ионизировало его атомы.

Новость об этом удивительном открытии быстро разошлась по всем физическим лабораториям Европы. Первоначально Боте и Беккер предполагали, что обнаруженное ими излучение представляет собой какой‑то новый вид гамма‑лучей. В Париже дочь знаменитой исследовательницы Марии Кюри Ирен Жолио‑Кюри и ее муж Фредерик воспроизвели результаты Боте и Беккера и более подробно исследовали загадочное излучение. В частности, они обнаружили, что при бомбардировке этим излучением парафиновой мишени из нее выбиваются протоны невероятно высоких энергий.

Из этого наблюдения стало ясно, что данное излучение не может быть гамма‑лучами. Почему?

Ответ на этот вопрос сравнительно прост. Если бросить в подъезжающий грузовик шарик попкорна, вряд ли удастся этим его остановить или хотя бы разбить ему лобовое стекло. Причина в том, что попкорн, даже если бросать его очень и очень энергично, из‑за своей малой массы несет совсем небольшой импульс. Чтобы остановить грузовик, вам нужно изменить его импульс на бо́льшую величину, потому что машина, даже если движется медленно, весьма массивна. Чтобы остановить грузовик или сбить с него тяжелый объект, вам придется бросить большой камень.

Аналогично, чтобы выбить из парафина тяжелую частицу, такую как протон, гамма‑излучение, состоящее из невесомых фотонов, должно было бы нести огромную энергию (такую, чтобы импульса, переносимого отдельным фотоном, хватало для выбивания из вещества тяжелого протона), а для этого ни в одном известном процессе ядерного распада не нашлось бы достаточного количества энергии, даже по порядку величины.

Удивительно, но супругам Жолио‑Кюри (они были современными людьми и оба выбрали для себя одинаковую двойную фамилию), видимо, подобно Дираку, очень не хотелось вводить новые элементарные частицы для объяснения полученных данных. Протоны, электроны и фотоны не только были хорошо знакомы, но их до того момента было вполне достаточно для объяснения всех известных данных, включая экзотические квантовые явления, связанные с атомами. Поэтому Ирен и Фредерик не стали выдвигать очевидное, как сейчас кажется, предположение о том, что в процессах распада, которые наблюдали Боте и Беккер, возникает, возможно, новая электрически нейтральная массивная частица. (Аналогичная нерешительность, увы, помешала Жолио‑Кюри объявить об открытии позитрона, несмотря на то что они реально наблюдали его в своих экспериментах прежде, чем Карл Андерсон несколько позже объявил о собственном открытии.)

Дать исследованиям в этом направлении следующий толчок выпало на долю физика Джеймса Чедвика. Чедвик, очевидно, обладал великолепным физическим чутьем, но его политическое чутье оставляло желать лучшего. Окончив в 1913 г. Манчестерский университет со степенью магистра и работая затем с Резерфордом, он получил стипендию, позволявшую ему учиться где угодно. Чедвик отправился в Берлин работать с Гейгером. Он не мог бы выбрать себе лучшего наставника и вскоре уже проводил важные исследования в области радиоактивного распада. К несчастью, во время пребывания Чедвика в Германии вспыхнула Первая мировая война, и следующие четыре года молодой ученый провел в лагере для интернированных.

В конечном итоге он вернулся в Кембридж, куда к тому времени перебрался и Резерфорд, и завершил работу над докторской диссертацией под его руководством. После этого Чедвик остался в Кембридже, чтобы работать с Резерфордом и помогать ему руководить Кавендишской лабораторией. Чедвик не просто знал о результатах Боте и Беккера, он сам воспроизвел их, но лишь после того, как один из студентов сообщил ему о результатах Жолио‑Кюри, Чедвик убедился на основании уже приведенного мной довода об энергии, что излучение, о котором идет речь, попросту должно состоять из неизвестных прежде нейтральных частиц с массой, сравнимой с массой протона, и что эти частицы могут «обитать» в атомном ядре (идея, которую они с Резерфордом вынашивали не один год).

Чедвик воспроизвел и расширил эксперименты Жолио‑Кюри; он подвергал бомбардировке не только парафин, но и другие мишени и исследовал вылетающие протоны. Чедвик подтвердил не только тот факт, что с учетом энергетики столкновения источником загадочного излучения просто не могут быть гамма‑лучи, но и то, что сила взаимодействия этих новых частиц с ядром намного превышает ту, что можно было бы предсказать для гамма‑лучей.

Чедвик не был бездельником. Уже через две недели после начала экспериментов в 1932 г. он прислал в Nature письмо под названием «О возможном существовании нейтрона», а вслед за этим направил в Королевское общество более подробную статью. Так был открыт нейтрон, составляющий, как мы сегодня знаем, бóльшую часть массы тяжелых ядер и, таким образом, бóльшую часть массы нашего тела.

За это открытие через три года, в 1935 г., Чедвик был удостоен Нобелевской премии по физике. Есть какая‑то поэтическая справедливость в том, что трое ученых, эксперименты которых сделали возможными результат Чедвика, но которые сами упустили шанс распознать нейтрон, также были удостоены Нобелевской премии за другие труды. Боте получил Нобелевскую премию в 1954 г. за работу по использованию совпадений наблюдаемых событий в разных детекторах для исследования детальной природы ядерных и атомных явлений. Ирен и Фредерик Жолио‑Кюри, упустившие аж два других открытия, которые могли бы принести им Нобелевку, получили премию по химии в 1935 г. за открытие искусственной радиоактивности, которая позже стала важной составной частью разработки как ядерной энергетики, так и ядерного оружия. Интересно, что только после получения Нобелевской премии Ирен во Франции смогла стать профессором. С учетом двух Нобелевских премий ее матери Марии семья Кюри добыла целых пять премий – больше, чем удавалось когда‑либо получить членам одной семьи.

После этого открытия Чедвик задался целью измерить массу нейтрона. Его первая оценка, полученная в 1933 г., предполагала массу чуть меньшую, чем сумма масс протона и электрона. Это подкрепляло гипотезу о том, что нейтрон, возможно, представляет собой связанное состояние этих двух частиц, а разница масс, по формуле Эйнштейна E = mc 2, соответствует потере энергии при связывании. Однако через год после еще нескольких попыток, предпринятых другими научными группами и давших противоречивые результаты, Чедвик еще раз проанализировал ситуацию с использованием ядерной реакции, инициируемой гамма‑лучами, что позволяло измерять все энергии с большой точностью, и получил результат, с определенностью указывавший на то, что нейтрон тяжелее суммы масс протона и электрона, хотя и очень близок к ней; разница масс не превышает 0,1 %.

Говорят, что «близок» важно только при бросании подковы[8] или гранаты, но в данном случае близость масс между протоном и нейтроном значила очень много. Это одна из главных причин нашего сегодняшнего существования.

Анри Беккерель открыл радиоактивность урана в 1896 г., а всего тремя годами позже Эрнест Резерфорд определил, что радиоактивность бывает двух разных типов, которые он назвал альфа‑ и бета‑лучами. Еще через год были открыты гамма‑лучи, а в 1903 г. Резерфорд, давая им название, подтвердил, что они представляют собой новую форму излучения. Беккерель в 1900 г. определил, что «лучи» при бета‑распаде на самом деле состоят из электронов, которые, как нам сегодня известно, возникают при распаде нейтронов.

При бета‑распаде нейтрон расщепляется на протон и электрон, а это, как я объясню чуть позже, было бы невозможно, если бы нейтрон не был чуть тяжелее протона. В нейтронном распаде удивительно не то, что он имеет место, но то, что происходит он так медленно. Обычно распад нестабильных элементарных частиц занимает миллионные или миллиардные доли секунды. Изолированные нейтроны живут в среднем более десяти минут.

Одной из основных причин того, что нейтроны живут так долго, является то, что масса нейтрона лишь слегка превышает сумму масс протона и электрона. Остающейся энергии, соответствующей массе покоя, едва хватает на то, чтобы позволить нейтрону распасться на эти частицы без нарушения закона сохранения энергии. (Еще одна причина состоит в том, что нейтрон распадается не просто на протон и электрон. Он распадается на три частицы… оставайтесь с нами!)

Хотя десять минут в атомных масштабах могут показаться вечностью, это все же довольно короткий промежуток времени по сравнению с продолжительностью жизни человека и атомов на Земле. Возвращаясь к загадке, которую я упоминал в начале этой главы, задам вопрос. Как можем мы состоять в основном из нейтронов, если они распадаются еще до первой рекламной паузы в тридцатиминутном телешоу?

Ответ опять же заключается в необычайной близости масс нейтрона и протона. Свободный нейтрон действительно распадается за десять минут или около того. Но рассмотрим нейтрон, связанный внутри атомного ядра. Связанность его означает, что для выбивания нейтрона из ядра необходимо затратить некоторое количество энергии. Но это означает также, что первоначально этот нейтрон, попадая в ядро, теряет энергию. Однако Эйнштейн учит нас, что полная энергия массивной частицы пропорциональна ее массе и определяется уравнением E = mc 2. Это означает, что если нейтрон при связывании в ядре теряет энергию, то его масса уменьшается. Но поскольку его масса в изолированном состоянии лишь чуть‑чуть превышает суммарную массу протона и электрона, то после потери части массы он уже не обладает достаточной энергией для распада на протон и электрон. Чтобы превратиться в протон, ему пришлось бы либо высвободить достаточно энергии, чтобы, помимо всего прочего, выбросить этот протон из ядра (на это его, учитывая стандартные энергии ядерных связей, не хватило бы), либо высвободить достаточно энергии, чтобы дать новому протону возможность остаться в новом стабильном ядре. Это ядро стало бы относиться к другому элементу, в ядре которого положительных зарядов на один больше, а увеличение положительного заряда ядра, как правило, тоже требует больше энергии, чем то небольшое количество, которое высвобождается при распаде нейтрона. В результате нейтроны в большинстве атомных ядер, содержащих нейтроны, остаются стабильными.

В общем, стабильность ядер, из которых состоит все, что мы видим вокруг, включая и бо́льшую часть атомов нашего тела, является случайным следствием того факта, что нейтрон и протон различаются по массе всего лишь на 0,1 %, так что из‑за небольшого изменения массы первой из этих частиц при встраивании в ядро она теряет возможность распадаться с образованием второй частицы. Об этом я узнал от Томми Голда.

Когда я задумываюсь об этом, то не устаю поражаться. Существование сложного вещества, периодическая таблица элементов, всё вокруг – от далеких звезд до клавиатуры, на которой я это печатаю, – напрямую зависит от этого замечательного совпадения. Почему? Случайность это или законы физики требуют такого по каким‑то неведомым нам пока причинам? Подобные вопросы заставляют нас, физиков, копать глубже в поисках возможных ответов.

Открытие нейтрона и последующее наблюдение его распада добавили к нашему субатомному зоопарку не одну новую частицу. Эти события заставили предположить, что самые, возможно, фундаментальные свойства природы – законы сохранения энергии и импульса – могут нарушаться на микроскопических масштабах атомных ядер.

Почти за двадцать лет до открытия нейтрона Джеймс Чедвик наблюдал некоторые странности в поведении бета‑лучей; естественно, тогда ни он, ни кто‑либо другой не могли знать, что лучи эти испускаются при распаде нейтронов. Спектр энергии, уносимой электронами, возникающими при нейтронном распаде, непрерывен и простирается практически от нулевой энергии до максимальной, а она зависит от того, сколько энергии остается после распада нейтрона; для свободного нейтрона эта максимальная энергия равна энергетической разнице между массой нейтрона и суммой масс протона и электрона.

Но здесь тоже имеется проблема. Проще всего увидеть эту проблему, если представить на мгновение, что протон и электрон обладают равными массами. Тогда если протон уносит больше энергии после распада нейтрона, чем электрон, то и двигаться он должен быстрее, чем электрон. Однако если при этом они обладают равными массами, импульс протона также будет превышать по величине импульс электрона. Но если нейтрон в момент распада находится в покое, то его импульс до распада равен нулю и тогда импульс улетающего протона должен в точности компенсировать импульс улетающего электрона. Но это невозможно, если только они не имеют равных по величине импульсов и не разлетаются в строго противоположных направлениях. Так что импульс протона ни в коем случае не может превышать по величине импульс электрона. Короче говоря, есть лишь одно значение для энергии и импульса двух частиц после распада, если эти две частицы обладают равными массами.

Те же рассуждения, хотя и чуть более сложные математически, применимы и в том случае, если протон и электрон различаются по массе. Если при распаде нейтрона образуются только две эти частицы, то их скорости – а значит, величины их энергий и импульсов – связаны между собой и имеют единственные, жестко заданные значения, определяемые отношением их масс.

Что из этого следует? Если электроны, возникающие в результате бета‑распада нейтронов, на самом деле вылетают с разными (причем в широком диапазоне) значениями энергии, то, на первый взгляд, это нарушает законы сохранения энергии и импульса. Но, как я уже тонко намекал ранее, это верно лишь в том случае, если электрон и протон – единственные частицы, являющиеся продуктами нейтронного распада.

Опять же в 1930 г., всего за несколько лет до открытия нейтрона, замечательный австрийский физик‑теоретик Вольфганг Паули написал письмо коллегам из Швейцарского федерального технологического института, и начиналось это письмо бессмертным обращением: «Дорогие радиоактивные леди и джентльмены». В письме Паули кратко изложил свое предложение по разрешению этой проблемы, относительного которого, по его собственным словам, «он не чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы опубликовать». Он предположил существование еще одной неизвестной электрически нейтральной элементарной частицы, которую он назвал нейтроном и которая, по его предположению, должна была наряду с электроном и протоном образовываться в результате бета‑распада; тогда энергия, высвобождаемая при распаде, могла бы распределяться между электроном, протоном и этой частицей, что объясняло бы непрерывный спектр.

Паули, удостоенный позже Нобелевской премии за свой «принцип запрета» в квантовой механике, не был глупцом. Более того, он терпеть не мог глупцов. Он был знаменит тем, что бросался к доске во время лекций и вырывал мел из руки лектора, если считал, что тот говорит чепуху. Он умел весьма язвительно критиковать теории, которые ему не нравились, а самую едкую критику приберегал для идей настолько неопределенных, что они, как он говорил, «даже не ошибочны». (Один из моих уважаемых коллег в те времена, когда я преподавал в Йельском университете, известный математический физик Феза Гюрсей, однажды сказал репортеру в ответ на вопрос о том, в чем заключается смысл некоей идеи, которую с явно излишней помпой не так давно объявили ученые, занятые в первую очередь поиском публичности: «Смысл в том, что Паули, должно быть, умер».)

Паули понимал, что любое предположение о существовании новой элементарной частицы, которую никто не наблюдал, в высшей степени спекулятивно; в своем послании он писал, что такая частица маловероятна как потому, что ее никто никогда не видел, а значит, она должна слабо взаимодействовать с веществом, так и потому, что она должна быть очень легкой, чтобы рождаться при распаде наряду с электроном, имея в виду, что энергии, доступные при бета‑распаде, очень малы по сравнению с массой протона.

Первой проблемой, возникшей у Паули в связи с этой идеей, оказалось выбранное им для частицы название. Когда в 1932 г. Чедвик экспериментально открыл частицу, которую мы сегодня называем нейтроном, – а это подходящее название для нейтрального родича протона, обладающего сравнимой массой, – для гипотетической частицы Паули потребовалось другое имя. Энрико Ферми, блестящий итальянский физик и коллега Паули, в 1934 г. нашел выход: он предложил изменить название этой частицы на нейтрино – итальянское словечко, означающее «маленький нейтрон».

Прошло двадцать шесть лет, прежде чем ученым удалось обнаружить нейтрино Паули; за это время крохотная частица вместе со своим более тяжелым родичем, нейтроном, заставила физиков полностью пересмотреть свои представления о силах, управляющих космосом, о природе света и даже о природе пустого пространства.

Глава 10

Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 514; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!