От натурфилософии к нейропсихологии 6 страница

8 Несмотря на легкомысленное название, «проблема вечеринки» возникла в серьезном контексте ведения воздушного боя, когда пилоты общались на одной радиоволне и нужно было научиться выделять в хоре голосов релевантное сообщение В разгар «холодной войны» данные о селективности внимания использовались в СССР при глушении западных радиостанций Поскольку женские и мужские голоса существенно отличаются базовой частотой, для глушения передач в какой-то момент стал применяться акустический «салат» из одновременно звучащих мужских и женских голосов Возникающая при этом маскировка была более полной, чем при использовании так называемого белого шума, в равной степени включавшего разные акустические частоты В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса к этим механизмам, поскольку технические системы распознавания речи оказались неспособными к решению «проблемы вечеринки» и пытаются одновременно обрабатывать все, что произносится в их окружении (см 7 4 3)

8 Несмотря на легкомысленное название, «проблема вечеринки» возникла в серьезном контексте ведения воздушного боя, когда пилоты общались на одной радиоволне и нужно было научиться выделять в хоре голосов релевантное сообщение В разгар «холодной войны» данные о селективности внимания использовались в СССР при глушении западных радиостанций Поскольку женские и мужские голоса существенно отличаются базовой частотой, для глушения передач в какой-то момент стал применяться акустический «салат» из одновременно звучащих мужских и женских голосов Возникающая при этом маскировка была более полной, чем при использовании так называемого белого шума, в равной степени включавшего разные акустические частоты В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса к этим механизмам, поскольку технические системы распознавания речи оказались неспособными к решению «проблемы вечеринки» и пытаются одновременно обрабатывать все, что произносится в их окружении (см 7 4 3)

113

Оказалось, что часто они оказывались в состоянии воспроизвести эту фрагментарную информацию об отдельных признаках слова (см. 7.1.3). Внутренняя репрезентация значений слов стала описываться как многомерный вектор свойств. В одной из первых теорий значения когнитивной психологии Катц и Фодор описали значение в терминах атомарных, иерархически организованных признаков, или предикатов: «быть мужчиной», «быть человеком», «быть живым существом» и т.д.

|

|

|

Так, например, понятие ХОЛОСТЯК задается, согласно теории Кат-ца и Фодора, сочетанием всего лишь трех дихотомических признаков: «быть мужчиной (+)», «быть взрослым (+)», «быть женатым (—)». Данный подход, казалось бы, наконец-то открывал путь к чисто автоматическому, машинному вычислению истинности понятий и составленных из них логических высказываний, пропозиций (см. 2.2.3). Вместе с тем, подобная абстракция исключала из рассмотрения многие пограничные или особые случаи, определяемые такими факторами, как социокультурные традиции и предписания. Можно ли, в самом деле, считать «холостяками» иерархов римской католической церкви, хотя в их случае выполняется приведенное выше требование сочетания элементарных семантических признаков? Точно так же, можно ли считать «холостяками» лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или же членов формально незарегистрированных гетеросексуальных пар, которые длительное время живут вместе со своими партнерами? Очевидно, при определении даже такого простого понятия перечисление признаков оказывается недостаточным и приходится учитывать более широкий контекст — специфические особенности социокультурного института женитьбы/замужества (см. 6.3.1).

|

|

|

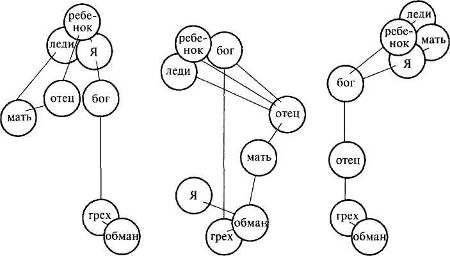

Близость этих когнитивных теорий значения структуралистским представлениям создателей экспериментальной психологии и философии 18—19-го веков неоспорима. Уже для Вундта, впрочем, всякое воспоминание было интегрировано в системе координат его трехмерной теории эмоций: «удовольствие — неудовольствие», «напряжение — расслабление», «возбуждение — успокоение». Ее более современным аналогом может служить трехмерное семантическое пространство конно-тативных (то есть аффективных) значений, построенное в 1950-е годы с помощью статистической процедуры факторного анализа Чарльзом Осгудом и его сотрудниками (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Эта модель имеет очень похожие на вундтовские координаты: «хороший — плохой» (шкала оценки), «сильный — слабый» (шкала силы), «активный — пассивный» (шкала активности). На базе модели была создана методика семантического дифференциала, в которой значение слов оценивалось всего лишь по трем отмеченным шкалам — оценки, силы и активности. Использовав данную методику, Осгуд и его коллеги продемонстрировали, например, каким образом меняется отношение к словам, имеющим аффективное значение, у пациентки с синдромом раз- двоения личности (рис. 2.5).

|

|

|

Рис. 2.5. Изменения в оценке коннотативного (аффективного) значения группы понятий у пациентки с раздвоением личности до (А), во время (Б) и после (В) кратковременного обострения состояния (по· Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957).

Надо сказать, что сам Осгуд, несмотря на его активное участие в первых междисциплинарных конференциях когнитивистов и значительный фактический вклад в когнитивную науку, представлял необихевиористское направление психолингвистики. Поэтому он трактовал значение как осуществляющийся на основе ассоциативных связей внутренний медиаторный ответ (rj на внешний стимул. То, что Осгуд и другие психолингвисты середины 20-го века описывал как изменение отношения к понятиям, для представителей только что возникшей когнитивной психологии означало изменение внутренней структуры репрезентации понятий в семантической памяти. Это различие еще раз оттеняет специфику когнитивного подхода, с его общей неоменталистской ориентацией, отрицающей исследование моторики и поведения в целом. Современные психологические, а также и нейрофизиологические исследования различных форм представления знания будут подробно рассмотрены нами в следующих главах. Для новых работ становится характерным известный плюрализм — объединение этих и ряда других, первоначально противопоставлявшихся друг другу точек зрения и методических подходов (см. 6.1.3 и 9.4.1).

|

|

|

115

2.2.2 «Когнитивная психология» Улрика Найссера

Итоги первого этапа развития когнитивной подхода были подведены в книге Улрика Найссера «Когнитивная психология», вышедшей в свет в 1967 году. Уже во введении он пишет, что конструктивный характер наших познавательных процессов является фундаментальным фактом. Задача когнитивной психологии состоит в том, чтобы понять, каким образом «воспринимаемый, воспоминаемый и осмысляемый мир порождается из такого малообещающего начала, как конфигурация рети-нальной стимуляции или узоры звукового давления в ухе» (Neisser, 1967, р. 4). Заимствуя идею у Фрейда (работа «Влечения и их превращения»), Найссер, пишет, что «эту книгу можно было бы назвать "Стимульная информация и ее превращения". "Познание" — это обобщенное название для всех процессов, посредством которых сенсорная информация трансформируется, редуцируется, усиливается, сохраняется, извлекается и используется. Оно имеет отношение к этим процессам даже тогда, когда они разворачиваются в отсутствие релевантной стимуляции, как это имеет место при воображении или галлюцинациях. Такие термины, как ощущение, восприятие, воображение, запоминание, припоминание, ре шение задач и мышление... относятся к гипотетическим стадиям или аспектам процесса познания» (там же).

Найссер с осторожностью подходит к определению ведущей метафоры когнитивной психологии. Отмечая, что компьютерная метафора, по-видимому, уступает по своей эвристичности программной (сравнению психических процессов с машинными программами в духе Миллера, Галантера и Прибрама), он подчеркивает, что речь идет лишь о сходстве, но не об идентичности машинных программ и психических процессов. Значение обеих метафор состоит не только в доказательстве правомерности изучения внутренних психических процессов, но и в том, что они позволяют делать это без учета нейрофизиологических данных. В самом деле, если психика — это нечто вроде компьютерных программ, или «софтвера» (англ. software), а мозговые механизмы — собственно «хардвера» (англ. hardware), то очевидно одни и те же программы могут быть запущены на разных, в смысле физической реализации элементов, компьютерах (кремний, пневмоника, фотоника и т.д.). Найссер отмечает, что конечная задача когнитивной психологии состоит в демонстрации роли знания в детерминации поведения человека.

Особенно подробному анализу подвергается судьба сенсорной информации. Ее «превращения» начинаются с попадания в периферические блоки памяти: «иконическую» для зрения и «эхоическую» для слуха. Затем эта информация поступает в вербальную кратковременную память, где сохраняется с помощью процессов скрытого или явного про-говаривания. Подчеркивая конструктивный характер как низших, так и высших познавательных процессов, Найссер различает в них две фазы. Первая — фаза предвнимания — связана с относительно грубой и парал-

дельной обработкой информации. Вторая — фаза фокального внимания — имеет характер конструктивного акта, отличающегося «осознанной, внимательной, детальной и последовательной» обработкой. Только на этой второй фазе становится возможным вербальное кодирование информации, служащее предпосылкой для ее длительного сохранения в памяти и последующей реконструкции (см. 4.2.1).

Тезис об активности познавательных процессов развивается на примере психолингвистической модели «анализа через синтез». Согласно этой модели, при восприятии речи мы пытаемся построить внутреннюю репрезентацию предложения, максимально похожую на оригинал. Если слово предъявляется на фоне шума, то предвнимательный анализ первоначально может выделить лишь отдельные различительные признаки или слоги, после чего последовательно синтезируются несколько вероятных слов, пока одно из них не совпадет с информацией на входе. Это встречное моделирование — антиципация — может происходить на разных уровнях описания материала: буквы, слоги, слова, целые предложения. Результатом являются такие известные феномены, как ошибочное восприятие слов, которые отсутствовали в сказанной фразе, но хорошо подходят по контексту, пропуск ошибок в типографском тексте и, наконец, эффект превосходства слова Кеттела, то есть более быстрая и вообще более эффективная обработка слов, чем случайных последовательностей тех же самых букв (см. 3.3.3 и 7.2.2).

Значительное место в книге Найссера отводится феноменам памяти, в том числе зрительным образам, вновь возвращенным из бихевиористского изгнания. Найссер интерпретирует эти феномены по аналогии со зрительным восприятием. Последнее означает для него развернутый процесс интеграции получаемых во время отдельных фиксаций «кадров» зрительной информации, или «икон». Речь идет «о постоянно развивающейся схематической модели, к которой каждой фиксацией добавляется дополнительная информация» {там же, с. 180). Для такой развернутой во времени интеграции необходимо, очевидно, некоторое пространство — зрительная память. «Схематические зрительные объекты» могут быть синтезированы повторно. Это и есть образы представлений, которым, следовательно, свойствен такой же конструктивный характер, как и восприятию. «Существует аналогия между ролью хранящейся информации при воспроизведении и ролью стимульной информации в восприятии. В том и в другом случае информация не попадает прямо в сознание... В области психологии памяти... можно предложить модель работы палеонтолога, которую мы использовали для объяснения восприятия и внимания: по нескольким сохранившимся костям мы восстанавливаем динозавра» {там же, с. 285).

В связи с этим вариантом концепции творческого синтеза перед Найссером встают две проблемы. Первая, называемая им «проблемой исполнителя», заключается в необходимости устранения гомункулуса из объяснительных схем. Вторая проблема, возникающая в теории Найссе-

pa, это адекватность восприятия. Если восприятие, воображение, галлюцинация — наши внутренние конструкции, то как различить подлинное восприятие, представление имевших когда-то место событий и нечто впервые воображаемое? Ответ Найссера на этот вопрос довольно формален и, вообще говоря, не очень убедителен: «Индивид имеет образы представлений тогда, когда он вовлечен в выполнение некоторых из тех же самых когнитивных процессов, которые имеют место и при восприятии, но когда отсутствуют раздражители из внешнего мира, вызывающие это восприятие»9.

Книга Найссера представляла собой пример широкого, хотя и несколько эклектического синтеза различных подходов. На базе компьютерной метафоры были объединены структурализм Вундта и функционализм Бартлетта, гештальтпсихология и лингвистика Хомского. По сути дела (например, с точки зрения разделения процессов предвнима-ния и фокальной обработки, соответствующих тому, что столетием ранее называлось перцепцией и апперцепцией — см. 1.2.2), эта работа больше всего напоминала осовремененный вариант вундтовской экспериментальной психологии. Плюрализм, распространявшийся также и на методологию исследований, где соседствовали гипотетико-дедуктивный метод и самонаблюдение, несомненно, оказался одной из привлекательных черт когнитивного подхода в целом, позволившей представителям разных психологических традиций, а также специалистам в соседних с психологией областях принять это новое глобальное направление.

2.2.3 Принципы символьного подхода

В течение 1970-х годов в психологии и за ее пределами, прежде всего в работах по искусственному интеллекту, сложилось относительно единое мнение о теоретических основаниях, методах и моделях когнитивных исследований. Перед тем как перейти к обсуждению более современных подходов и проблем, мы попытаемся кратко обрисовать основные черты этих представлений, которые можно было бы назвать «консенсусом 1970-х годов». С точки зрения терминологии специалистов в области теории и истории науки, речь идет о частном случае так называемой «парадигмы нормальной науки» (см. 9.1.1), то есть о совокупности явно или неявно разделявшихся тогда абсолютным большинством исследова-

9 Начиная со следующей после «Когнитивной психологии» работы «Познание и реальность» (русский перевод, 1981), Найссер связывает возникновение образов с непод тверждением наших ожиданий изменения вида объектов и окружения в процессах реальной или интериоризированной активности (см 5 3 1 и 6 3 1) Примерно так же можно интерпретировать объяснение возникновения внутреннего — психологического, или «идеального» — плана активности и в работах некоторых психологов, исследовавших процес-118 сы отногенеза, прежде всего Π Я Гальперина и Ж Пиаже

9 Начиная со следующей после «Когнитивной психологии» работы «Познание и реальность» (русский перевод, 1981), Найссер связывает возникновение образов с непод тверждением наших ожиданий изменения вида объектов и окружения в процессах реальной или интериоризированной активности (см 5 3 1 и 6 3 1) Примерно так же можно интерпретировать объяснение возникновения внутреннего — психологического, или «идеального» — плана активности и в работах некоторых психологов, исследовавших процес-118 сы отногенеза, прежде всего Π Я Гальперина и Ж Пиаже

телей теоретических и методологических допущений. С известной долей условности можно выделить четыре принципа традиционной парадигмы ранней когнитивной психологии:

1) приоритет знания и рационального мышления над поведением,

привычками и аффектом,

2) использование компьютерной метафоры,

3) предположение о последовательной переработке информации,

4) акцент на формальном моделировании вместо изучения мозговых

механизмов.

Итак, самым первым принципом, отличающим этот подход от бихевиоризма и, скажем, психоанализа, было подчеркивание роли знаний и рационального мышления: люди — это автономные и рациональные существа, использующие свои знания для того, чтобы в рамках доступных ресурсов оптимизировать взаимодействие с окружением.

Второй принцип заключался в аналогии между психологическими процессами и переработкой символьной информации в универсальном вычислительном устройстве. Предполагалось, что знания могут быть описаны как комбинации символов, которые репрезентируют объекты и события, но не похожи на них. Подобно тому, как слово «стул» фонетически и графически не более похоже на слово «шкаф», чем на слово «шарф», возможное перцептивное сходство самих символов никак не связано со сходством или различием репрезентируемых ими значений. Роль образца при этом, безусловно, выполняла теория Хомского, разделявшая два уровня репрезентации — поверхностный и значительно более абстрактный глубинный. Точно так же и в традиционном когнитивном подходе подчеркивался амодальный и условный характер (глубинных) когнитивных репрезентаций, связанных со значением. Задача когнитивной психологии понималась как возможно более детальная спецификация подобных абстрактных репрезентаций и осуществляемых над ними операций.

Общим допущением было, что познавательные процессы характеризуются определенными ограничениями, которые имеют структурные и, возможно, другие (например, энергетические — см. 4.2.2) основания. С ограничениями пропускной способности связан третий принцип когнитивного подхода: из-за конечной пропускной способности переработка символьной информации должна осуществляться главным образом последовательно. Вследствие последовательного характера обработки полезным источником сведений о внутренней организации процессов познания является измерение времени реакции в различных задачах. Поскольку измерение времени реакции — ментальная хронометрия — стало одним из основных методических приемов когнитивной психологии, рассмотрим соответствующие методики несколько подробнее.

В ряде случаев речь идет о методе вычитания Дондерса (см. 1.2.1). Логика этого метода использовалась, например, американским инже-

119

I

120

нерным психологом, впоследствии специалистом по когнитивной ней-ронауке Майклом Познером. В работах, направленных на анализ стадий переработки информации в задаче абстрагирования свойств буквенно-цифрового материала, он предъявлял испытуемым пары букв, предлагая быстро оценивать совпадение/несовпадение визуальных характеристик, «имен» букв или же их принадлежности к классам согласных и гласных звуков. В результате были измерены времена, необходимые для выделения информации все более высоких уровней абстракции. Как и в работах Дондерса, основной недостаток таких исследований состоит в предположении, что новые задачи в чистом виде добавляют или отнимают некоторые стадии переработки, не меняя остальных. Общим приемом выделения стадий, свободным от этих недостатков, стал предложенный в 1969 году сотрудником Белловских лабораторий Солом Стернбергом (Sternberg, 1969) метод аддитивных факторов. Идея этого методического приема связана с использованием факторного планирования эксперимента и дисперсионного анализа (они были разработаны в 1920-х годах Рональдом Фишером, 1890—1962).

Допустим, что решение некоторой хронометрической задачи включает несколько последовательных этапов переработки информации, например, тех трех этапов, которые описал еще Дондерс: детекция стимула, его различение и выбор ответа (см. 1.2.1). Тогда в случае наиболее сложной задачи времени реакции выбора (п стимулов -» и реакций) можно было бы попытаться найти такие независимые переменные, или факторы, которые, селективно влияя на продолжительность каждого из этих этапов, не вызывают изменения времени переработки информации на других этапах. Наличие отдельных этапов выразилось бы в аддитив ном влиянии этих факторов на общее время реакции выбора. Аддитивность двух факторов А и В означает, что при всех значениях одного фактора влияние другого постоянно. Формальным критерием аддитивности служит ситуация, при которой величина взаимодействия факторов (АхВ) в дисперсионном анализе не достигает уровня значимости. При графическом представлении результатов аддитивность выражается в появлении параллельных зависимостей.

Действительно, многочисленные данные демонстрируют существование переменных, которые, влияя на время решения тех или иных задач, не взаимодействуют между собой (Sternberg, 1969; 1999). Как показано на рис. 2.6А, к их числу в простейшем случае относятся оптическая зашумленность («читабельность») предъявляемых зрительно цифр и естественность соответствия стимулов и ответов: в соответствующих экспериментах испытуемый должен был либо просто называть показанную цифру, либо называть цифру, на единицу большую. Аддитивность (независимость) влияния этих двух факторов на время реакции свидетельствует о существовании, по крайней мере, двух независимых этапов в процессах решения данной задачи. Содержательно их можно было бы назвать этапами перцептивного кодирования и организации ответа. Время перцептивного кодирования избирательно зависит от читабельности

Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!