Назначение, устройство и работа синхронизатора. Типы синхронизаторов по конструкции блокирующего элемента.

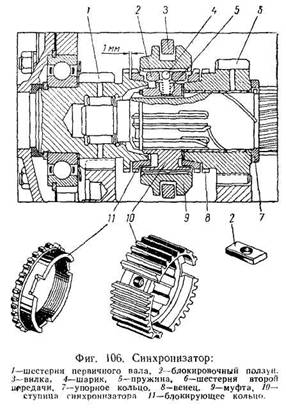

Включение второй и третьей передач осуществляется при помощи синхронизатора, который позволяет включать передачу только после того, как выравнены скорости вращения вторичного вала и шестерни включаемой передачи. Благодаря этому включение передач происходит бесшумно. Устройство синхронизатора показано на фиг. 106. В ступице 10, сидящей на шлицах вторичного вала, имеются три паза, в которых помещаются ползуны 2.

Шарики 4, находящиеся в отверстиях ползунов, при помощи пружин 5 прижимаются к полукруглой канавке на внутренней поверхности муфты 9.

На конусах первичного вала и шестерни второй передачи сидят блокировочные бронзовые кольца Трение между конусами колец и шестерен и обеспечивает выравнивание (синхронизацию) скоростей вращения включаемых элементов. На внутренних конусах колец сделана мелкая (шаг 0,6 мм) винтовая нарезка для того, чтобы разрывать масляную пленку и создавать наибольшее трение между поверхностями конусов при работе синхронизатора.

ступицы 10, своими концами входят в прорези колец, последние всегда вращаются вместе со ступицей 10.

Кольца могут поворачиваться относительно ступицы на величину зазора между ползунами и пазами в кольцах (зазор равен приблизительно половине шага зубьев венцов включения передач 8).

Действие синхронизатора состоит из двух этапов: при включении передачи муфта 9 через шарики 4 перемещает ползуны 2, которые своими торцами прижимают блокировочное кольцо 11 к конусу первичного вала или шестерни второй передачи. Вследствие трения, возникающего между конусами, блокировочное кольцо несколько поворачивается (в пределах зазора между прорезью кольца и ползуном) — завершается первый этап синхронизации. При дальнейшем движении муфты 2 скосы зубьев ее воздействуют на скосы блокировочного кольца, трение между конусами увеличивается, зубья муфты входят в зацепление с зубьями блокировочного кольца — завершается второй этап синхронизации, происходит полное выравнивание скоростей вращения включаемой Передачи и муфты 9. При дальнейшем перемещении зубья муфты плавно и без ударов входят в зацепление с зубьями венца первичного вала или шестерни второй передачи.

|

|

|

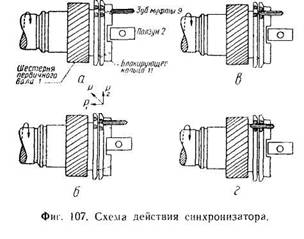

Взаимное расположение элементов синхронизатора при нейтральном положении муфты 9 схематически показано на фиг. 107 а. Первый этап синхронизации показан на фиг. 107 б. В этом положении зубья муфты не могут войти в зацепление с венцом кольца, так как упираются своими скосами в скосы зубьев кольца. От действия силы, стремящейся продвинуть муфту между скосами концов зубьев, возникает сила Р, направленная перпендикулярно к поверхности скосов.

|

|

|

Осевая составляющая Pi этой силы прижимает блокирующее кольцо к конусу, расположенному перед включаемым венцом; Под действием возникающей при этом силы трения между конусами скорости вращения с"цепляемых деталей постепенно уравниваются вплоть до полной их блокировки. Окружная составляющая Р2 силы Р стремится повернуть блокирующее кольцо против направления его вращения. Когда величина окружной силы Р% окажется достаточной и кольцо повернется, зубья муфты войдут в зацепление с зубьями блокировочного кольца (фиг. 107 в).

Для завершения включения необходимо, чтобы зубья муфты вошли в зацепление с зубьями венца, как показано на фиг. 107 г. Однако против зуба муфты может оказаться не впадина венца, а его зуб, и включение будет затруднено или даже окажется невозможным. Эти затруднения возникают в таких синхронизаторах, при которых в момент завершения включения валы остаются сблокированными, но их не может быть в синхронизаторах рассматриваемой конструкции.

Действительно, как только зубья муфты войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца (фкг. 107 в), прекращается взаимодействие скосов зубьев, сила Р и ее составляющие исчезают.

Следовательно, нажим блокирующего кольца на конус венца прекращается, и ничто не препятствует повороту венца относительно муфты, необходимому для устранения упора торцов зубьев. Тем самым всегда достигается надежность включения.

|

|

|

Синхронизатор позволяет производить бесшумное переключение только при плавном, без рывков, передвижении рычага переключения. Слишком быстрое переключение, особенно с прямой передачи на вторую, может повредить механизм синхронизатора.

В эксплуатации автомобиля, после значительного пробега, иногда может появиться неисправность в работе синхронизатора—шум при переключении передач, если даже водитель правильно пользуется рычагом переключения. Чаще всего это указывает на то, что резьба на конических поверхностях блокировочных колец 11 износилась, зазор между торцами кольца и венца шестерни исчез (на фиг. 106 показан зазор в 1 мм в новой коробке передач) и трение между конусами при переключении муфты 9 отсутствует. Вследствие этого и прекратилось действие синхронизатора. Для проверки необходимо снять боковую крышку коробки и щупом проверить зазор, для чего блокировочное кольцо следует муфтой прижать к конусу шестерни.

71.Полуоси. Особенности конструкции, преимущества и недостатки полуразгруженной, полностью разгруженной и разгруженной на три четверти по- луосей.

Зависимая и независимая подвески: преимущества и недостатки, назначение и устройство стабилизатора поперечной устойчивости.

|

|

|

Рис. 4–52. Задний мост: 1 — полуось; 2 — болт крепления колеса; 3 — направляющий штифт; 4 — маслоотражатель; 5 — тормозной барабан; 6 — подшипник полуоси; 7 — запорное кольцо; 8 — фланец балки заднего моста; 9 — сальник полуоси; 10 — балка заднего моста; 11 — пластина крепления подшипника; 12 — щит заднего тормоза; 13 — направляющая полуоси; 14 — регулировочная гайка; 15 — подшипник коробки дифференциала; 16 — крышка подшипника; 17 — сапун; 18 — сателлит; 19 — ведомая шестерня; 20 — шестерня полуоси; 21 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 22 — распорная втулка; 23 — подшипники ведущей шестерни; 24 — сальник ведущей шестерни; 25 — грязеотражатель; 26 — фланец; 27 — маслоотражатель; 28 — картер редуктора заднего моста; 29 — ведущая шестерня; 30 — ось сателлитов; 31 — регулировочная шайба; 32 — коробка дифференциала; 33 — болт крепления стопорной пластины; 34 — стопорная пластина гайки подшипника

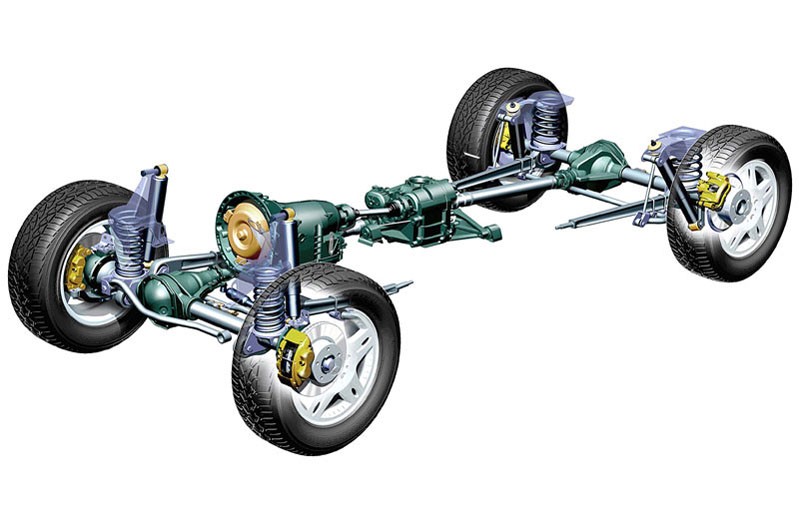

Полуоси передают крутящий момент от полуосевого зубчатого колеса дифференциала на ступицу ведущего колеса. К полуоси могут быть приложены изгибающие моменты от вертикальной реакции на действие силы тяжести, приходящейся на колесо, от касательной реакции, обусловленной тяговой и тормозной силами, и от боковой силы, возникающей при заносе, а также под действием бокового ветра.

Полуоси, в зависимости от конструкции внешней опоры, определяющей степень их нагруженности изгибающими моментами, бывают двух типов — полуразгруженные и разгруженные. По конструкции полуоси могут иметь на одном конце фланец для крепления болтами к ступице колеса, а на другом шлицевую часть, входящую в зацепление с полуосевым зубчатым колесом дифференциала. Другая конструкция предусматривает шлицевую часть на обоих концах полуоси.

На грузовых автомобилях малой грузоподъемности и на легковых автомобилях применяют обычно полуразгруженные полуоси, у которых подшипник установлен между полуосью и кожухом на определенном расстоянии от средней плоскости колеса.

Благодаря этому создаются изгибающие моменты на плече (плоскость наружной части диска и подшипника), действующие на полуось в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в вертикальной плоскости и (боковая реакция) на плече, равном радиусу колеса.

На автобусах и грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности применяют полностью разгруженные полуоси.

В этом случае все изгибающие моменты воспринимаются подшипниками, установленными между ступицей колеса и кожухом полуоси, а полуось передает только крутящий момент.

Полуоси в процессе эксплуатации автомобилей испытывают значительные нагрузки, особенно при движении по грунту и по шоссе с твердым покрытием в плохом состоянии. Поэтому к полуосям предъявляют особые требования. Снижение напряжений достигается увеличением радиусов перехода между полуосью и фланцем. Долговечность подшипников колес обеспечивается надежной защитой от попадания в них грязи.

В наиболее распространенной конструкции ведущего моста балка выполняет одновременно функции картера (внутри балки располагаются главная передача, дифференциал и полуоси привода ведущих колес). Балки мостов бывают трех видов: разъемные; цельные;

типа «банджо».

Разъемная балка состоит из двух половин, соединенных болтами. Кожухи приводных валов, так называемые полуосевые чулки, запрессованы в литые средние части балки и дополнительно соединены с ним, как правило, с помощью заклепок или электрозаклепок. Средняя часть балки образует картер главной передачи с соответствующими гнездами под подшипники. Обычно эту часть конструкции изготовляют из чугуна или стали. Конструкция разъемной балки считается устаревшей. Из-за наличия поперечного стыка она имеет не очень высокую жесткость, кроме того, велика вероятность появления течи масла через стык, нагруженный изгибающими моментами, так же затруднительны и трудоемки операции регулировки. При необходимости ремонта механизмов мост с автомобиля демонтируют.

Цельная балка имеет среднюю часть, которая выполнена в виде одной детали. Полуосевые чулки представляют собой стальные трубы, которые запрессованы в среднюю литую часть балки. Детали механизмов при сборке устанавливаются через съемную заднюю крышку, при снятии которой можно производить осмотр деталей без демонтажа. Однако проводить монтажно-демонтажные и регулировочные работы, где требуется специальный инструмент, без снятия моста с автомобиля затруднительно.

Балка типа «банджо». Главная передача монтируется в картере, связанном с балкой через фланцевое соединение, и в сборе, без нарушения каких-либо регулировок, устанавливается в балку и демонтируется из нее, причем балка при этом может остаться на автомобиле. Плоскость разъема балки и картера главной передачи может быть вертикальной или горизонтальной.

Балка типа «банджо» может быть изготовлена штамповкой из стали, литьем из чугуна или может быть сварной. Центральная ее часть состоит из двух штампованных половинок (в грузовом автомобиле), между которыми ввариваются вкладки. Приваренное спереди усилительное кольцо имеет ряд выштамповок для обеспечения монтажных зазоров при сборке моста и резьбовые отверстия для болтов крепления картера главной передачи.

К верхней части балки привариваются стальные подушки под рессоры. К средней части балки с двух сторон встык привариваются цапфы с напрессованными на них стальными фланцами, к которым крепятся опорные щиты тормозных механизмов. Ближе к наружным частям балки на цапфы напрессовываются кольца под уплотнительную манжету ступицы колеса, имеются шлифованные шейки под подшипники ступицы колеса и резьба крепления колес.

Если зазор окажется меньше 0,2—0,3 мм, блокировочные кольца должны быть заменены новыми. При этом необходимо иметь в виду, что на автозаводе блокировочные кольца спариваются и притираются с конусами шестерен; на сборку коробок, а также в запасные части кольца и шестерни поступают комплектно.

Поэтому для устранения описанной неисправности синхронизатора может оказаться необходимым сменить вместе с кольцами и шестерни.

· большая масса неподрессоренных элементов, особенно для осей, на которых расположены ведущие колеса,

· а также невозможность обеспечить оптимальность углов установки колес.

Этот тип подвески – самый старый, его история начинается еще от гужевых повозок и телег. Основным принципом ее работы является жесткая связь колес между собой единой балкой, которую еще называют мост.

Мост обычно закрепляется либо на рессорах, либо на направляющих рычагах и пружинах (такие конструкции встречаются чаще всего). В первом случае конструкция обладает высокой надежностью, но не комфортностью и управляемостью, а во втором – управляемость и комфорт на высшем уровне, лишь надежность немного ниже.

Применяют ее в тех случаях, когда необходимо прежде всего крепкое и исключительно надежное соединение. А крепче трубы из стали, внутри которой можно расположить, к примеру, приводные полуоси, трудно представить что-то еще.

Современные легковушки практически не имеют таких конструкций (конечно, есть исключения, яркий пример — Ford Mustang). В основном зависимой подвеской пользуются внедорожники (Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes Benz G-Class, Mazda BT-50, Ford Ranger и другие). Однако всеобщая тенденция к переходу все-таки на независимые конструкции очевидна, потому что скорость и хорошая управляемость сегодня более востребованы, чем повышенная надежность конструкции.

Итак, преимущества зависимой подвески:

· великолепная устойчивость и прочность,

· простейшая конструкция,

· неизменность колеи и клиренса, что на бездорожье является положительным фактором, вопреки расхожему мнению,

· а также большие хода, что позволяет беспроблемно преодолевать препятствия.

Основной недостаток – жесткая связка колес, из-за чего они все время движутся вместе, по схожей траектории, в том числе при прохождении препятствий. Это в совокупности с неизбежно высокой массой моста очень серьезно сказывается на управляемости и стабильности движения автомобиля.

Общее описание

Мосты по конструкции полуосей подразделяются на две категории:

1. Мосты с полуразгруженными полуосями;

2. Мосты с разгруженными полуосями.

Полуразгруженные полуоси

В схеме с полуразгруженной полуосью, полуось передает и крутящий момент и воспринимает поперечные нагрузки и вес автомобиля.

на ось невелика.

Плюсы:

более простая конструкция;

меньший вес

Минусы:

меньшая нагрузочная способность;

при поломке полуоси, колесо просто отделяется от автомобиля, со всеми вытекающими последствиями

Разгруженные полуоси

В схеме с разгруженной полуосью, полуось передает только крутящий момент и не воспринимает поперечные нагрузки и вес автомобиля.

Применяется обычно на грузовиках, где нагрузка на ось велика.

Плюсы:

большая нагрузочная способность;

при поломке полуоси ее можно просто вынуть (если это полноприводный автомобиль — можно продолжить движение на одном мосту)

Минусы:

более сложная конструкция;

больший вес

91.Устройство и работа гидроусилителя встроенного типа.

Сейчас практически все выпускаемые автомобили комплектуются гидравлическим усилителем рулевого управления (аббр. ГУР). Этот механизм позволяет значительно снизить усилие водителя на рулевое колесо при управлении авто, тем самым сделать вождение более комфортабельным.

Изначально ГУР устанавливался исключительно на грузовые авто и спецтехнику, поскольку сопротивления при изменении положения колес, особенно на малых скоростях движения на такой технике – очень большое, водитель попросту не мог повернуть управляемые колеса, не приложив значительного усилия.

Сейчас же ГУР устанавливается и на легковые авто. По-большому счету на легковушках требуемое усилие для поворота колес невелико и управление машиной, не укомплектованной ГУР, сложностей не вызывает. То есть, как бы этот механизм особо и не нужен, но у него есть одно очень положительное качество, благодаря чему, в большей части, усилитель и получил распространение на легковых авто. Сводится оно к тому, что ГУР позволяет сохранить прямолинейное движение автомобиля при взрыве шины ведущей оси, не забываем и о стремлении человека к максимальному комфорту.

Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 352; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!