Расчет показателей работы горки

К основным показателям горочной технологии относятся:

- Технологический цикл работы горки в минутах, –  .

.

- Горочный технологический интервал в минутах, –  .

.

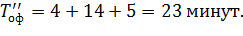

- Горочный технологический интервал в минутах, с учетом технологических перерывов в работе горки и времени на окончание формирования составов с горки:

| (2.16) |

где  – время технологических перерывов в работе горки (~90 мин).

– время технологических перерывов в работе горки (~90 мин).

–технологическое время на окончание формирования составов с горки в течение суток (в курсовом проекте принимается равным 90 мин).

–технологическое время на окончание формирования составов с горки в течение суток (в курсовом проекте принимается равным 90 мин).

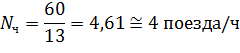

Темп работы горки,  , поездов/ч, – это максимальное число составов поездов, которое может быть расформировано-сформировано через горку в стечение часа в зависимости от принятой технологии её работы:

, поездов/ч, – это максимальное число составов поездов, которое может быть расформировано-сформировано через горку в стечение часа в зависимости от принятой технологии её работы:

| (2.17) |

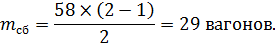

Часовая перерабатывающая способность горки в вагонах:

| (2.18) |

Суточная перерабатывающая способность горки с учетом повторной сортировки:

| (2.19) |

Коэффициент загрузки горки:

| (2.20) |

Коэффициент использования горочных механизмов:

| (2.21) |

Организация работы сортировочного парка

Выбор специализации сортировочных путей

Поездообразование на станциях включает расформирование-формирование составов поездов на горке, накопление вагонов и окончание формирования составов поездов. Все эти процессы связаны между собой и во многом зависят от количества и специализации путей в сортировочном парке. Во избежание враждебных передвижений в хвосте сортировочного парка (при перестановке сформированных составов в парк отправления) целесообразно разбить все сортировочные пути на две группы: одну половину парка – для четного вагонопотока, другую – для нечетного.

|

|

|

Для вагонов каждого назначения обычно требуется выделение одного пути. При суточном поступлении на одно назначение более 200 вагонов, желательно выделение двух путей (если вагонопоток какого-либо значения невелик, т.е. 25-30 вагонов, то отдельный путь не выделается).

Для каждого назначения сборных поездов, местных назначений (ГД, ПНП, Завод) и вагонов, требующих отцепочного ремонта, необходимо выделить по одному пути.

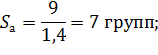

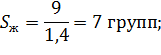

Для групповых поездов желательно иметь в сортировочном парке по одному пути для каждого назначения поездной группы. Предварительно устанавливается число путей, которое может быть выделено под накопление и формирование групповых поездов:

| (2.22) |

где  – общее число путей в сортировочно-отправочном парке,

– общее число путей в сортировочно-отправочном парке,

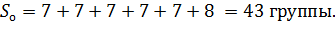

путей;

путей;

– число путей, выделенных для местных нужд,

– число путей, выделенных для местных нужд,  пути;

пути;

– число путей, выделенных для одногруппных поездов,

– число путей, выделенных для одногруппных поездов,  путей;

путей;

– число путей, выделенных для сборных поездов,

– число путей, выделенных для сборных поездов,  пути;

пути;

|

|

|

– число путей для ремонта вагонов,

– число путей для ремонта вагонов,  путь;

путь;

– число дополнительных путей,

– число дополнительных путей,  пути.

пути.

Число путей, которое может быть выделено для накопления и формирования групповых поездов, составит:

Выбор варианта специализации путей для трёх назначений групповых поездов при выделении 6 путей для формирования приведен в таблице 2.1.

Исходя из результатов расчета рационального числа сортировочных путей для накопления составов групповых поездов, оптимальным является вариант 2, так как в этом варианте наименьшее количество повторных переработок вагонов. В этом варианте предусматривается:

- 1 путь для двухгруппного поезда на станцию «В» из групп В, Б;

- 2 пути для двухгруппного поезда на станцию «И» из групп И, К;

- 2 пути для трехгруппного поезда на станцию «О» из групп О, П, Р.

В процессе накопления вагонов на путях сортировочного парка в станционном технологическом центре обработки поездной информации и перевозочных документов подбирают документы и составляют натурный лист. При необходимости выполняется ремонт автосцепки вагонов.

На станции «С» операции по окончанию формирования производятся на трех маневровых вытяжках.

Планирование, организацию и оперативное руководство маневровой работой осуществляет маневровый диспетчер в соответствии с планом работы станции, графиком движения и планом формирования поездов. Также в организации маневровой работы принимают участие дежурный по станции, дежурный по горке и поездной диспетчер. Распределение межу ними обязанностей по руководству маневровой работой указывается в технологическо-распорядительном акте станции.

|

|

|

Маневры по окончанию формирования осуществляют 3 маневровых локомотива ТЭМ7.

Так как заданный уклон вытяжек в сторону сортировочных путей от 1,5‰ до 4‰, то маневры будут производиться толчками.

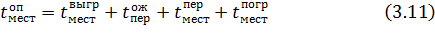

Технологическое время на окончание формирования с вытяжных путей одногруппных составов, накапливаемых на одном сортировочном пути, определяется по следующей формуле:

где  – технологическое время на выполнение операций, связанных с расстановкой вагонов по Правилам технической эксплуатации;

– технологическое время на выполнение операций, связанных с расстановкой вагонов по Правилам технической эксплуатации;

– время, затрачиваемое на подтягивание вагонов маневровым локомотивом со стороны вытяжных путей для ликвидации «окон» на сортировочных путях и подтягивания вагонов к предельному столбику в сортировочном парке.

– время, затрачиваемое на подтягивание вагонов маневровым локомотивом со стороны вытяжных путей для ликвидации «окон» на сортировочных путях и подтягивания вагонов к предельному столбику в сортировочном парке.

Технологическое время на выполнение операций, связанных с расстановкой вагонов по Правилам технической эксплуатации, определяется по следующей формуле:

|

|

|

где  и

и  – нормативные коэффициенты, зависящие от среднего числа расцепок в местах несовпадения продольных осей автосцепки и постановки вагонов в составе по Правилам технической эксплуатации;

– нормативные коэффициенты, зависящие от среднего числа расцепок в местах несовпадения продольных осей автосцепки и постановки вагонов в составе по Правилам технической эксплуатации;

Число расцепок при расстановке вагонов в составе по Правилам технической эксплуатации  ,

,  ,

,  .

.

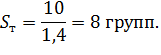

Время, затрачиваемое на подтягивание вагонов маневровым локомотивом со стороны вытяжных путей, определяется по следующей формуле:

Коэффициент 0,08 выражает затраты локомотиво-минут на подтягивание одного вагона, включаемого в сформированный состав, и определяется делением общих затрат времени на подтягивание вагонов в течение трех суток на количество вагонов в сформированных за это время составах.

Технологическое время на окончание формирования с вытяжных путей одногруппных составов, накапливаемых на одном сортировочном пути, с направления С – Е, составит:

Технологическое время на окончание формирования с вытяжных путей одногруппных составов, накапливаемых на одном сортировочном пути, с направления С – Н, составит:

Технологическое время на окончание формирования с вытяжных путей одногруппных составов, накапливаемых на одном сортировочном пути, с направления С – Ж, составит:

Средневзвешенное значение времени на окончание формирования для всех формируемых на станции «С» одногруппных поездов определяется по следующей формуле:

где  ,

,  ,

,  – соответственно число одногруппных поездов на направления С – Е, С – Н и С – Ж;

– соответственно число одногруппных поездов на направления С – Е, С – Н и С – Ж;  поезда,

поезда,  поездов,

поездов,  поездов.

поездов.

Средневзвешенное значение времени на окончание формирования для всех формируемых на станции «С» одногруппных поездов составит:

Время на формирование состава группового поезда или состава сборного поезда при накоплении вагонов на одном пути определяется по следующей формуле:

где  – время на сортировку вагонов двухгруппного состава с вытяжного пути на концы сортировочных путей маневрами осаживания или толчками;

– время на сортировку вагонов двухгруппного состава с вытяжного пути на концы сортировочных путей маневрами осаживания или толчками;

– время на сборку всех групп, кроме одной, находящейся на пути сборки.

– время на сборку всех групп, кроме одной, находящейся на пути сборки.

Технологическое время на сортировку накопленного состава определяется по следующей формуле:

где  – количество отцепов, образующихся в трёхгруппном составе, при сортировке вагонов с вытяжки формирования;

– количество отцепов, образующихся в трёхгруппном составе, при сортировке вагонов с вытяжки формирования;

и

и  – нормативные коэффициенты,

– нормативные коэффициенты,  ,

,

Количество отцепов, образующихся в двухгруппном составе при сортировке вагонов с вытяжки формирования определяется по следующей формуле:

где  - общее число первичных групп в составе, поступивших при сортировке на путь накопления.

- общее число первичных групп в составе, поступивших при сортировке на путь накопления.

Общее число первичных групп в составе, поступивших при сортировке на путь накопления, определяется по следующей формуле:

Число первичных групп определяется по следующим формулам:

где  – среднее число вагонов в первичной группе.

– среднее число вагонов в первичной группе.

Средние величины поездных групп определяются по следующим формулам:

Средние величины поездных групп составят:

Число первичных групп составит:

Общее число первичных групп в составе, поступивших при сортировке на путь накопления, составит:

Количество отцепов, образующихся в двухгруппном составе при сортировке вагонов с вытяжки формирования, составит:

Технологическое время на сортировку накопленного состава составит:

Продолжительность сборки вагонов на путь сборки определяется по следующей формуле:

где  – число путей, с которых вагоны переставляются на путь сборки;

– число путей, с которых вагоны переставляются на путь сборки;

– число вагонов, переставляемых на путь сборки с других путей.

– число вагонов, переставляемых на путь сборки с других путей.

Число путей, с которых вагоны переставляются на путь сборки, определяется по формуле:

где  – число групп в составе,

– число групп в составе,

Число путей, с которых вагоны переставляются на путь сборки, составит:

Количество вагонов, переставляемых на путь сборки, при формировании группового поезда, определяется по формуле:

Количество вагонов, переставляемых на путь сборки при формировании группового поезда, составит:

Продолжительность сборки вагонов составит:

Время на формирование состава группового поезда при накоплении вагонов на одном пути составит:

Технологическое время на окончание формирования двухгруппного состава с использованием двух путей для накопления вагонов определяется по следующей формуле:

Время на расстановку вагонов по правилам технической эксплуатации определяется по формулам:

где В, Е, Ж, И – эмпирические коэффициенты.

Средние величины поездных групп, включаемых в состав двухгруппного поезда, составят:

Среднее число расцепок определяется по следующим формулам:

Среднее число расцепок составит:

Эмпирические коэффициенты составят:

-

-

-

-

Время на расстановку вагонов по правилам технической эксплуатации составит:

Время на подтягивание определяется по формуле:

Время на подтягивание составит:

Время на окончание формирования двухгруппного состава, накапливаемого на двух сортировочных путях, составит:

Схема окончания формирования двухгруппного состава поезда, накапливаемого на двух сортировочных путях, отображена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Схема окончания формирования двухгруппного состава поезда назначением на (Ч+Х), накапливаемого на двух сортировочных путях

Технологическое время на формирование состава трехгруппного поезда, накапливаемого на двух сортировочных путях, определяется по следующей формуле:

где  – время для расстановки вагонов по Правилам технической эксплуатации в головной группе трехгруппного поезда;

– время для расстановки вагонов по Правилам технической эксплуатации в головной группе трехгруппного поезда;

– время на время на сортировку вагонов средней и хвостовой частей состава;

– время на время на сортировку вагонов средней и хвостовой частей состава;

– время на сборку вагонов средней и хвостовой частей состава на путь, где находится головная группа.

– время на сборку вагонов средней и хвостовой частей состава на путь, где находится головная группа.

Средние величины поездных групп, включаемых в состав трехгруппного поезда, составят:

Время для расстановки вагонов по Правилам технической эксплуатации в головной группе трехгруппного поезда определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Число первичных групп средней и хвостовой части состава определяется по формулам  и

и  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Общее число первичных групп в составе, поступивших при сортировке на путь накопления, определяется по формуле  и составит:

и составит:

Количество отцепов определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Технологическое время на сортировку накопленного состава определяется по формуле  и составит:

и составит:

Продолжительность сборки вагонов определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Время на подтягивание определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Технологическое время на формирование состава трехгруппного поезда, накапливаемого на двух сортировочных путях, составит:

Схема окончания формирования трехгруппного состава поезда, накапливаемого на двух сортировочных путях, отображена на рисунке 2.5.

Рисунок. 2.5 - Схема окончания формирования трехгруппного состава поезда назначением на (В+Б+А), накапливаемого на одном сортировочном пути: а) накопление вагонов; б) сортировка вагонов; в) сборка вагонов

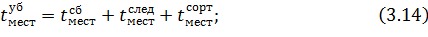

Технологическое время на формирование сборного состава при накоплении вагонов на одном сортировочном пути определяется по следующей формуле:

Технологическое время на сортировку накопленного состава сборного поезда определяется по следующей формуле:

где  – количество отцепов, образующихся в сборном поезде при его сортировке с вытяжки формирования;

– количество отцепов, образующихся в сборном поезде при его сортировке с вытяжки формирования;

– количество вагонов в формируемом составе сборного поезда.

– количество вагонов в формируемом составе сборного поезда.

Количество отцепов, образующихся в сборном поезде при его сортировке с вытяжки формирования, определяется по следующей формуле:

где  – общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления.

– общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления.

Общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления определяется по следующей формуле:

где  ,

,  ,

,  – число первичных групп каждого назначения поездной группы, приходящееся на один состав.

– число первичных групп каждого назначения поездной группы, приходящееся на один состав.

Количество вагонов на каждую промежуточную станцию определяется по следующей формуле:

Для участка С – Н количество вагонов на каждую промежуточную станцию составит:

Число первичных групп каждого назначения, приходящееся на один состав определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления, составит:

Количество отцепов, образующихся в сборном поезде, при его сортировке с вытяжки формирования, составит:

Технологическое время на сортировку накопленного состава сборного поезда составит:

Количество вагонов, переставляемых на путь сборки при формировании группового поезда, составит:

Продолжительность сборки вагонов составит:

Продолжительность подтягивания вагонов определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Технологическое время на окончание формирования сборного поезда составит:

Для участка С – Ж количество вагонов на каждую промежуточную станцию составит:

Число первичных групп каждого назначения, приходящееся на один состав определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления, составит:

Количество отцепов, образующихся в сборном поезде, при его сортировке с вытяжки формирования, составит:

Технологическое время на сортировку накопленного состава сборного поезда составит:

Количество вагонов, переставляемых на путь сборки при формировании группового поезда, составит:

Продолжительность сборки вагонов составит:

Продолжительность подтягивания вагонов определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Технологическое время на окончание формирования сборного поезда составит:

Для участка С – Е количество вагонов на каждую промежуточную станцию составит:

Число первичных групп каждого назначения, приходящееся на один состав определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Общее число первичных групп, поступивших при сортировке на путь накопления, составит:

Количество отцепов, образующихся в сборном поезде, при его сортировке с вытяжки формирования, составит:

Технологическое время на сортировку накопленного состава сборного поезда составит:

Количество вагонов, переставляемых на путь сборки при формировании группового поезда, составит:

Продолжительность сборки вагонов составит:

Продолжительность подтягивания вагонов определяется по формуле  аналогичным образом и составит:

аналогичным образом и составит:

Технологическое время на окончание формирования сборного поезда составит:

Схема окончания формирования сборного поезда, накапливаемого на одном сортировочном пути, отображена на рисунке 2.6.

Сформированные составы из сортировочного парка переставляют в парк отправления. Порядок перестановки состава и номер пути перестановки состава в парк отправления дежурный по станции согласует с дежурному по парку отправления. Технологическое время на полурейс перестановки состава определяется по следующей формуле:

где  и

и  – время на перестановку состава первым и вторым полурейсом;

– время на перестановку состава первым и вторым полурейсом;

– время на перемену движения

– время на перемену движения  минуты.

минуты.

Длины полурейсов перестановки определяются по следующим формулам:

где  – средняя длина вытяжек формирования,

– средняя длина вытяжек формирования,  метров;

метров;

– длина поезда;

– длина поезда;

– длина перестановки составов из сортировочно-отправочного парка в парк отправления,

– длина перестановки составов из сортировочно-отправочного парка в парк отправления,  метров;

метров;

– средняя полезная длина пути в парке отправления,

– средняя полезная длина пути в парке отправления,  метров.

метров.

Время работы маневрового локомотива по окончанию формирования и формированию составов поездов разных категорий определяется по следующей формуле:

где  – время на возвращение маневрового локомотива из приемо-отправочного парка в сортировочно-отправочный парк.

– время на возвращение маневрового локомотива из приемо-отправочного парка в сортировочно-отправочный парк.

Время на возвращение маневрового локомотива из приемо-отправочного парка в сортировочно-отправочный парк определяется по следующей формуле:

где  и

и  – продолжительность двух «холостых» полурейсов.

– продолжительность двух «холостых» полурейсов.

Результаты расчетов отображены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты расчетов норм времени на формирование составов

| Назначение и категории поездов |

|

|

|

|

| На С – Е: Сборный С – Е Участковый на Е Сквозные на Г,Д Двухгруппный на Х+Ч Трехгруппный на В+Б+А На С – Н: Сборный на С – Н Участковый на О Сквозные на Т Двухгруппный на П+Р На С – Ж: Сборный на С – Ж Участковый на И Сквозные на К, Л | 64 12 12 39 44 59 12 12 39 70 12 12 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 79 27 27 54 59 74 27 27 54 85 27 27 |

т

2.4 Технология работы с местными вагонами

Местными вагонами называются вагоны, с которыми на станции выполняются грузовые операции. Они поступают на станцию в составах транзитных поездов, прибывающих в расформирование. В процессе роспуска составов с горки местные вагоны направляют на специализированный сортировочный путь и затем подают к грузовым фронтам пунктов местной работы отдельными группами.

Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции; железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Пунктам местной работы являются:

- грузовой двор;

- завод;

- путь необщего пользования.

Обработка местных вагонов помимо технических операций, выполняемых с транзитными перерабатываемыми вагонами, включает операции на подачу и уборку вагонов с грузовых пунктов, их расстановку (при необходимости и перестановку) по фронтам погрузки и выгрузки, сборку местных вагонов и вывод их в сортировочный парк или другие парки станции.

Оптимальное число подач и уборок к пункту местной работы определяется по следующей формуле:

где  – среднесуточное число вагонов, подаваемое на данный пункт местной работы; для грузового двора, завода и пути необщего пользования соответственно

– среднесуточное число вагонов, подаваемое на данный пункт местной работы; для грузового двора, завода и пути необщего пользования соответственно  вагона,

вагона,  вагона и

вагона и  вагонов;

вагонов;

– расходная ставка одного маневрового локомотива-часа,

– расходная ставка одного маневрового локомотива-часа,

рублей;

рублей;

– параметр накопления местных вагонов,

– параметр накопления местных вагонов,  ;

;

– расходная ставка одного вагоно-часа,

– расходная ставка одного вагоно-часа,  рублей;

рублей;

– время на подачу и уборку, включая подборку, расстановку, перестановку, сборку и сортировку вагонов, не зависит от размеров подачи,

– время на подачу и уборку, включая подборку, расстановку, перестановку, сборку и сортировку вагонов, не зависит от размеров подачи,  час.

час.

Оптимальное число подач и уборок для грузового двора составит:

Оптимальное число подач и уборок для завода составит:

Оптимальное число подач и уборок для пути необщего пользования составит:

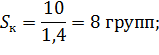

Формула  справедлива, когда интервал времени между подачами больше времени на выполнение грузовых операций с ранее поданными вагонами, то есть выполняется следующее условие:

справедлива, когда интервал времени между подачами больше времени на выполнение грузовых операций с ранее поданными вагонами, то есть выполняется следующее условие:

где  – время на выполнение грузовых операций, для грузового двора, завода и пути необщего пользования соответственно

– время на выполнение грузовых операций, для грузового двора, завода и пути необщего пользования соответственно  часа,

часа,

часа и

часа и  часа.

часа.

Для грузового двора:

условие выполняется.

Для завода:

условие выполняется.

Для пути необщего пользования:

условие выполняется.

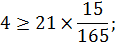

Полученное значение подач и уборок проверяется по полезной длине фронта погрузки выгрузки по следующей формуле:

Для грузового двора:

условие выполняется.

Для завода:

условие выполняется.

Для пути необщего пользования:

условие выполняется.

Подборка вагонов по грузовым фронтам не предусматривается.

Время на подачу и уборку вагонов к каждому пункту местной работы, зависящее от рассчитанного числа вагонов в подаче, определяется по следующей формуле:

где  и

и  – время соответственно на следование группы местных вагонов к пунктам местной работы и обратно с них;

– время соответственно на следование группы местных вагонов к пунктам местной работы и обратно с них;

– время на перестановку вагонов с фронта выгрузки на фронт погрузки, для грузового двора

– время на перестановку вагонов с фронта выгрузки на фронт погрузки, для грузового двора  минут, для завода и пути необщего пользования

минут, для завода и пути необщего пользования  минут;

минут;

,

,  ,

,  – соответственно время на расстановку, сборку и сортировку местных вагонов;

– соответственно время на расстановку, сборку и сортировку местных вагонов;

Время на следование группы местных вагонов к пунктам местной работы и обратно с них определяется по следующей формуле:

где  – расстояние от выходной горловины сортировочного парка до разделительной стрелки на вытяжном пути, ведущей на пункт местной работы,

– расстояние от выходной горловины сортировочного парка до разделительной стрелки на вытяжном пути, ведущей на пункт местной работы,  ;

;

– расстояние от разделительной стрелки на вытяжном пути станции соответственно до грузового двора, завода и пути необщего пользования,

– расстояние от разделительной стрелки на вытяжном пути станции соответственно до грузового двора, завода и пути необщего пользования,  метров,

метров,  метров,

метров,  метров соответственно;

метров соответственно;

– скорость подачи и уборки, для грузового двора и завода

– скорость подачи и уборки, для грузового двора и завода  километров в час, для пути необщего пользования

километров в час, для пути необщего пользования  километров в час;

километров в час;

– число вагонов в подаче;

– число вагонов в подаче;

и

и  – соответственно длина вагона и локомотива;

– соответственно длина вагона и локомотива;

– время на перемену движения,

– время на перемену движения,  минуты.

минуты.

Продолжительность расстановки вагонов по грузовым фронтам и сборки вагонов на пунктах местной работы определяется по следующей формуле:

Время на сортировку местных вагонов с вытяжек формирования на концы сортировочных путей по назначениям плана формирования определяется по следующей формуле:

Результаты расчетов основных параметров местной работы отображены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Основные характеристики местной работы на станции

| Наименование ПМР | Количество

подач –

уборок,

| Количество вагонов в подаче,

| Время на подачу вагонов,

. .

| Время на уборку вагонов,

|

| ГД | 5 | 8 | 48,87 | 45,87 |

| Завод | 4 | 6 | 57,628 | 57,628 |

| ПНП | 5 | 9 | 36,166 | 36,166 |

2.5 Установление окончательной специализации сортировочных путей вытяжек формирования

Специализация путей сортировочного парка осуществляется для заданной спроектированной схемы сортировочной станции с установленным числом путей в сортировочном парке.

При закреплении путей сортировочного парка за определенными назначениями поездов по плану формирования необходимо обеспечивать примерно одинаковую загрузку вытяжек формирования в хвосте сортировочного парка и работающих на них маневровых локомотивов. В хвосте сортировочного парка имеется три вытяжки формирования.

Интервал между накоплением составов поездов своего формирования определяется по следующей формуле:

где  – количество поездов своего формирования.

– количество поездов своего формирования.

Интервал между накоплением подач на пункты местной работы определяется по следующей формуле:

Загрузка вытяжек формирования и соответственно загрузка маневровых локомотивов при работе с составами поездов своего формирования определяется по следующей формуле:

Загрузка вытяжек формирования и маневровых локомотивов при работе с местными вагонами определяется по следующей формуле:

Результаты расчетов отображены в таблице 2.4.

Окончательное распределение путей сортировочного парка станции «С» представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.4 – Расчет загрузки вытяжек формирования и маневровых локомотивов

|

Направ-ление |

Назначе-ние подач и поздов | Число подач на ПМР и число поездов свеого формирования |

мин |

мин

|

ѱ | Вытяжки формирования | ||

| I (неч) | II (неч+чет) | III (чет) | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|

НЕЧЁТНОЕ | Завод | 4 | 98 | 360 | 0,27 | 0,27 | - | - |

| С - Е | 2 | 79 | 720 | 0,11 | 0,11 | - | - | |

| Е | 3 | 27 | 480 | 0,06 | 0,06 | - | - | |

| Г | 4 | 27 | 360 | 0,08 | 0,08 | - | - | |

| Д | 5 | 27 | 288 | 0,10 | 0,10 | - | - | |

| Ч:(Х+Ч) | 4 | 54 | 360 | 0,15 | - | 0,15 | - | |

| А:(В+Б+А) | 7 | 59 | 206 | 0,29 | - | 0,29 | - | |

|

ЧЁТНОЕ | С – Н | 2 | 59 | 720 | 0,08 | - | 0,08 | - |

| О | 2 | 27 | 720 | 0,04 | - | 0,04 | - | |

| Т | 4 | 27 | 360 | 0,08 | - | 0,08 | - | |

| Р:(П+Р) | 6 | 54 | 240 | 0,23 | - | - | 0,23 | |

| С – Ж | 2 | 85 | 720 | 0,12 | - | - | 0,12 | |

| И | 3 | 27 | 480 | 0,06 | - | - | 0,06 | |

| К | 3 | 27 | 480 | 0,06 | - | - | 0,06 | |

| Л | 4 | 27 | 360 | 0,08 | - | - | 0,08 | |

| Итого: | 1,81 | 0,62 | 0,64 | 0,55 | ||||

Таблица 2.5 – Распределение путей сортировочного парка

| Направ- ление | Номера сортирово-чного пути | Специализация пути | Мощность назначения, ваг/сут. | Номер вытяжного пути, на котором возможно формирование состава |

|

НЕЧЁТНОЕ | 1 | Ремонт | I | |

| 2 | Завод | 38 | I | |

| 3 | C – Е | 100 | I | |

| 4 | Г | 208 | I | |

| 5 | Г | 208 | I | |

| 6 | А | 120 | I | |

| 7 | Х | 99 | I | |

| 8 | Ч Х 2-х группный |

212 |

I | |

| 9 | ||||

| 10 | А+Б+В 3-х группный | 377 | I | |

| 11 | Д | 268 | II | |

| 12 | Д | 268 | II |

Продолжение таблицы 2.5

|

ЧЁТНОЕ | 13 | Т | 196 | II |

| 14 | Р | 337 | II | |

| 15 | П | 174 | II | |

| 16 | С – Н | 100 | II | |

| 17 | О | 126 | II | |

| 18 | Т | 196 | II | |

| 19 | П Р 2-х группный |

337 |

III | |

| 20 | ||||

| 21 | С - Ж | 100 | III | |

| 22 | И | 165 | III | |

| 23 | К | 157 | III | |

| 24 | Л | 265 | III | |

| 25 | З | - | III | |

| 26 | ПП | - | III | |

| 27 | ГД | - | III |

2.6 Технология обработки контейнерных и транзитных поездов

Дежурный по сортировочной станции обязан сообщить диспетчеру контейнерного терминала о подходе контейнерного поезда за час до его прибытия на сортировочную станцию. При подаче контейнерного поезда собственным локомотивом, он перегоняется дежурным по сортировочной станции в четную горловину станции за 10 минут до прибытия поезда. Прием контейнерного поезда на сортировочную станцию осуществляется на свободный приемоотправочный путь сортировочной станции. Обработка контейнерного поезда по прибытию на сортировочной станции состоит из следующих операций:

- прицепка собственного локомотива или маневрового локомотива станции;

- прием перевозочных документов;

- обработка документов;

- натурная проверка состава;

- передача управления тормозами;

- отцепка поездного локомотива.

В целях сокращения времени занятия станционных путей осмотр контейнерного поезда в коммерческом и техническом отношении производится на контейнерном терминале. После обработки поезда, по разрешению дежурного по сортировочной станции производится подача состава на подъездные пути контейнерного терминала с расстановкой на погрузочно-выгрузочных путях.

После расстановки состава контейнерного поезда на погрузочно-выгрузочных путях составительская бригада контейнерного терминала докладывает дежурному по станции о закреплении вагонов. При занятости, неисправности собственного локомотива, подача контейнерного состава осуществляется маневровым локомотивом станции. При занятости подъездных путей, а также при отсутствии возможности осмотра подвижного состава по технической причине, коммерческий и технический осмотры прибывшего контейнерного поезда производятся на приемоотправочных путях сортировочной станции.

Обработка контейнерного поезда на путях контейнерного терминала включает следующие операции:

- погрузка и выгрузка контейнеров;

- подача и уборка на погрузочно-выгрузочный путь;

- формирование состава на отправление;

- коммерческий осмотр;

- технический осмотр;

- прицепка поездного локомотива;

- полное опробование тормозов.

Транзитные поезда принимают на специально выделенные пути приемо-отправочных парков станции. С транзитными поездами производятся операции по смене поездных локомотивов и локомотивных бригад.

Обработка транзитного поезда состоит из следующих основных операций:

- закрепление и ограждение состава поезда;

- отцепка поездного локомотива и отправление его в депо;

- проверка и получение перевозочных документов;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов;

- коммерческий осмотр;

- прицепка поездного локомотива, прием локомотива локомотивной бригадой.

После выполнения технологических операций по обработке состава транзитного поезда на пути приемо-отправочного парка, осуществляется заезд под состав и прицепка поездного локомотива, опробование тормозов, вручение локомотивной бригаде пакета с перевозочными документами, проверка наличия обозначающих хвост поезда поездных сигналов и отправление состава.

Среднее время на техническое обслуживание и безотцепочный ремонт состава бригадами технического обслуживания определяется по формуле  аналогичным образом. Результаты расчетов отображены в таблице 2.6.

аналогичным образом. Результаты расчетов отображены в таблице 2.6.

Загрузка бригад технического осмотра в парках обработки и отправления транзитных поездов и поездов своего формирования определяется следующей по формуле:

; (2.66)

; (2.66)

где  ,

,  и

и  – количество транзитных, контейнерных и поездов своего формирования;

– количество транзитных, контейнерных и поездов своего формирования;

– количество бригад технического обслуживания; для сортировочно-отправочного парка

– количество бригад технического обслуживания; для сортировочно-отправочного парка  бригады, для нечетного приемо-отправочного парка

бригады, для нечетного приемо-отправочного парка  бригады, для четного приемо-отправочного парка

бригады, для четного приемо-отправочного парка  бригада.

бригада.

Загрузка бригад технического осмотра в сортировочно-отправочном парке составит:

Загрузка бригад технического осмотра в нечетном приемо-отправочном парке составит:

Загрузка бригад технического осмотра в четном приемо-отправочном парке составит:

Очевидно, что ни одна из бригад технического осмотра не загружена больше нормы. Следовательно, бригады технического обслуживания справляются с заданным объемом работы.

График обработки транзитного грузового поезда без изменения массы и длины со сменой локомотива и локомотивной бригады отображен на рисунке 2.8.

2.7 Технология обработки поездов своего формирования

Обработка поездов своего формирования выполняется в следующей последовательности. После получения информации от оператора станционного технологического центра о завершении накопления состава маневровый диспетчер, в соответствии с планом отправления поездов и по согласованию с дежурным по сортировочной горке, даёт указание составителю на осаживание и соединение отцепов и подтягивание состава, сообщает номер головного и хвостового вагонов состава, наличие в составе вагонов, требующих особой осторожности при маневрах. Маневровый диспетчер согласует с дежурным по станции номер пути отправления состава и указывает порядок перестановки состава в парк отправления. О перестановке сформированного состава из сортировочного парка в парк отправления дежурный по станции по двусторонней парковой связи оповещает работников, участвующих в обработке состава. При этом он должен указать:

- номер пути перестановки;

- назначение состава;

- наличие вагонов с негабаритными грузами (при наличии оных)

На путь отправления поезда своего формирования, выходят бригады технического и коммерческого осмотра, работники станционного технологического центра, сигналисты и другие работники. Ими выполняются следующие операции:

- закрепление и ограждение состава поезда;

- отцепка маневрового локомотива и возвращение на вытяжку формирования;

- техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов;

- коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных коммерческих неисправностей;

- прицепка поездного локомотива, прием локомотива локомотивной бригадой и полное опробование автотормозов;

- постановка сигналов на хвостовой вагон состава поезда;

- уборка средств закрепления состава поезда;

- вручение локомотивной бригаде перевозочных документов, справки о тормозах и предупреждений и отправление на перегон.

При отправлении поезда с путей сортировочно-отправочного парка подготовка состава к отправлению производится на пути сортировочно-отправочного парка.

Среднее количество вагонов в составе поезда своего формирования определяется по следующей формуле:

где  – произведение числа поездов своего с каждого направления формирования на количество вагонов в поезде своего формирования для каждого направления (из таблицы 1.6).

– произведение числа поездов своего с каждого направления формирования на количество вагонов в поезде своего формирования для каждого направления (из таблицы 1.6).

Среднее количество вагонов в составе поезда своего формирования составит:

Среднее время на техническое обслуживание и безотцепочный ремонт состава бригадами технического осмотра определяется по следующей формуле:

где  – доля составов, требующих безотцепочного ремонта вагонов,

– доля составов, требующих безотцепочного ремонта вагонов,  ;

;

– среднее время технического осмотра одного вагона,

– среднее время технического осмотра одного вагона,  часа;

часа;

– число групп в бригаде технического осмотра,

– число групп в бригаде технического осмотра,  группы;

группы;

– средняя длительность безотцепочного ремонта вагонов состава,

– средняя длительность безотцепочного ремонта вагонов состава,  часа;

часа;

– время на выполнение подготовительно-заключительных операций;

– время на выполнение подготовительно-заключительных операций;  часа.

часа.

Среднее время на техническое обслуживание и безотцепочный ремонт состава бригадами технического осмотра составит:

График подготовки грузового состава своего формирования к отправлению представлен на рисунке 2.7.

Вывод

В разделе 2 курсового проекта была разработана технология обработки составов в парке приема; рассчитаны элементы горочного цикла и построен график работы сортировочной горки (рисунок 2.2); рассчитаны показатели работы сортировочной горки; разработана организация работы сортировочного парка; разработана технология работы с местными вагонами; установлена окончательная специализация сортировочных путей и вытяжек формирования; разработана технология обработки поездов своего формирования; разработана технология обработки контейнерных и транзитных поездов.

3. Разработка суточного плана-графика работы станции

3.1 Общие требования и техника составления суточного плана-графика

Нормативный план-график работы станции «С» составляется на суточный период и должен обеспечивать соблюдение действующих норм и правил, в том числе:

- обеспечение требований безопасности поездной и маневровой работы и охраны труда;

- выполнение графика движения и плана формирования поездов;

- выполнение заданных размеров движения и объема переработки вагонопотока с учетом суточной и внутрисуточной неравномерности;

- рациональное использование подвижного состава;

- эффективное использование перерабатывающей способности станции;

- возможность производства установленного объема работ по текущему содержанию пути, сооружений, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и электроснабжения;

- согласованность работы железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

При построении нормативного план-графика работы станции используются следующие данные:

- нормативный график движения поездов;

- план формирования поездов;

- данные о составах поездов, поступающих в расформирование;

- нормы массы и длины формируемых грузовых поездов, серии поездных локомотивов и кратность тяги по примыкающим направлениям, схемы и участки обращения поездных локомотивов и локомотивных бригад;

- техническо-распорядительный акт станции;

- технологические процессы пункта технического осмотра, пункта коммерческого осмотра, вагонных и локомотивных депо;

- установленные скорости движения по станционным путям;

- единые технологические процессы работы станций и примыкающих путей необщего пользования;

- действующие в рамках расчетного периода «окна» и перерывы в работе технических средств станции, непосредственно влияющие на её работу.

Целями построения нормативного плана графика являются:

- согласовать работу всех звеньев станции;

- определить уровни загрузки технико-технологических элементов станции в целях оценки напряженности её работы и выявления «узких» мест при указанных исходных условиях и объемах работы;

- установить фактическую потребность в путевом развитии, маневровых локомотивах, сортировочных устройствах;

- выявить межоперационные простои из-за неравномерности прибытия поездов, занятости локомотивов и бригад технического осмотра (коммерческого осмотра);

- определить средние простои всех категорий вагонов.

При построении графика используют рассчитанные в проекте технологические нормы на выполнение отдельных операций с поездами и вагонами (осмотра составов, расформирования, формирования) и заданное количество маневровых локомотивов.

Нормативный план-график представляет собой графическую модель работы всех технико-технологических элементов станции. Форма плана-графика может видоизменяться в зависимости от типа и схемы станции, а также характера ее работы.

3.2 Исходные данные и нормативы времени для построения суточного плана-графика

Начало построения суточного плана-графика – 5 часов. Нормативы времени для построения суточного плана-графика отображены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Нормативы времени для построения суточного плана-графика

| Номер пункта | Наименование операции | Продолжительность, минуты | ||

| 1 | Прием поезда | 5 | ||

| 2 | Отправление поезда | 5 | ||

| 3 | Закрепление состава тормозными башмаками | 5 | ||

| 4 | Отцепка и уборка поездного локомотива | 2 | ||

| 5 | Ограждение состава централизованными сигналами, снятие ограждения | 1 | ||

| 6 | Технический и коммерческий осмотр состава бригадами | В парке приема | 16 | |

| В сортировочном парке | 27 | |||

| В четном приемо-отправочном | 27 | |||

| В нечетном приемо-отправочном парке | 18 | |||

| 7 | Уборка тормозных башмаков из-под состава | 5 | ||

| 8 | Заезд локомотива по ходовому пути и по пути парка приема под состава | 10 и 2 | ||

| 9 | Надвиг состава на горку | 3 | ||

| 10 | Роспуск состава с горки | 6 | ||

| 11 | Осаживание вагонов вглубь сортировочного парка и ликвидация «окон» | 12 | ||

| 12 | Ожидание операций | По построению | ||

| 13 | Перестановка в парк отправления | 14 | ||

| 14 | Следование вагонов на пункт местной работы | На завод | 12 | |

| На грузовой двор | 9 | |||

| На путь необщего пользования | 11 | |||

Таблица 3.1 (продолжение)

Нормативы времени для построения суточного плана-графика

| Номер пункта | Наименование операции | Продолжительность, минуты | ||

| 15 | Расстановка вагонов по фронту погрузки или выгрузки | 2 на вагон | ||

| 16 | Погрузка вагонов | На заводе | 20 на вагон | |

| На грузовом дворе | 14 на вагон | |||

| На пути необщего пользования | 17 на вагон | |||

| 17 | Выгрузка вагонов | На заводе | 20 на вагон | |

| На грузовом дворе | 14 на вагон | |||

| На пути необщего пользования | 17 на вагон | |||

| 18 | Сборка вагонов на грузовом фронте | 2 на вагон | ||

| 19 | Следование с пункта местной работы | На завод | 12 | |

| На грузовой двор | 9 | |||

| На путь необщего пользования | 11 | |||

| 20 | Накопление вагонов в сортировочном парке | По построению | ||

| 21 | Окончание формирования поезда на вытяжке | По результатам расчетов | ||

| 22 | Прицепка поездного локомотива к составу | 2 | ||

| 23 | Отцепка маневрового локомотива | 2 | ||

| 24 | Сокращенное опробование тормозов и вручение документов локомотивной бригаде | 14 | ||

| 25 | Перестановка вагонов на грузовых фронтах | На заводе | 10 | |

| На грузовом дворе | 5 | |||

| На пути необщего пользования | 10 | |||

| 26 | Сортировка вагонов | 0,6 на вагон | ||

| 27 | Возвращение локомотива в сортировочный парк | 7 | ||

| 28 | Экипировка поездных локомотивов в депо | 80 | ||

Продолжительность окончания формирования поездов на вытяжках отображена в таблице 2.2.

3.3 Расчет показателей работы станции

Количественные показатели – это погрузка, выгрузка, количество принятых и отправленных поездов и вагонов по категориям, вагонооборот станции.

Качественные показатели – это простой вагонов отдельных категорий, рабочий парк вагонов станции, коэффициент использования маневровых локомотивов и бригад.

Средний простой транзитного вагона без переработки определяется по следующей формуле:

где  – общие вагоно-часы нахождения транзитных вагонов без переработки на станции;

– общие вагоно-часы нахождения транзитных вагонов без переработки на станции;

– общее число вагонов в транзитных поездах.

– общее число вагонов в транзитных поездах.

Результаты расчетов простоя транзитных вагонов без переработки отображены в таблице 3.2.

Средний простой транзитного вагона без переработки составит:

Средний простой транзитного вагона с переработкой определяется по следующей формуле:

где  – простой в парке приема от момента прибытия поезда до момента начала его расформирования;

– простой в парке приема от момента прибытия поезда до момента начала его расформирования;

– средний простой в процессе расформирования;

– средний простой в процессе расформирования;

– средний простой под накоплением в сортировочном парке;

– средний простой под накоплением в сортировочном парке;

– средний простой в системе формирования;

– средний простой в системе формирования;

– средний простой в парке отправления с момента выставки состава в парк до момента отправления на участок.

– средний простой в парке отправления с момента выставки состава в парк до момента отправления на участок.

Результаты расчетов простоя вагонов в парке приема отображены в таблице 3.3.

Средний простой в парке приема определяется по формуле, аналогичной  и составит:

и составит:

Простой в процессе расформирования определяется по следующей формуле:

Простой в процессе расформирования составит:

Результаты расчетов простоя вагонов под накоплением отображены в таблице 3.4.

Количество вагонов, участвующих в накоплении составит:

- для направления С – Е – 455 вагонов;

- для направления С – Н – 721 вагон;

- для направления С – Ж – 458 вагонов.

Средний простой в парке приема определяется по формуле, аналогичной (3.1) и составит:

Результаты расчетов простоя вагонов в системе формирования отображены в таблице 3.5.

Средний простой в системе формирования определяется по формуле, аналогичной (3.1) и составит:

Результаты расчетов простоя вагонов в приемо-отправочном и сортировочно-отправочном парках отображены в таблице 3.6.

Средний простой в приемо-отправочном и сортировочно-отправочном парках определяется по формуле, аналогичной (3.1) и составит:

Средний простой транзитного вагона с переработкой составит:

Средневзвешенный простой всех транзитных вагонов определяется по следующей формуле:

где  и

и  – общее число вагонов, поступивших на станцию, соответственно транзитных без переработки и транзитных с переработкой.

– общее число вагонов, поступивших на станцию, соответственно транзитных без переработки и транзитных с переработкой.

Средневзвешенный простой всех транзитных вагонов составит:

Средний простой местного вагона, участвующего в грузовых операциях, определяется от момента прибытия местного вагона в разборочном поезде до момента отправления его в поезде своего формирования и складываться из производственного простоя, то есть времени нахождения местного вагона под технологическими операциями и непроизводственного простоя в ожидании операций.

Средний простой местного вагона, участвующего в грузовых операциях, определяется по следующей формуле:

где  – время простоя от прибытия местного вагона до подачи под грузовую операцию на пункте местной работы;

– время простоя от прибытия местного вагона до подачи под грузовую операцию на пункте местной работы;

– время простоя от начала подачи на пункт местной работы до окончания грузовых операций;

– время простоя от начала подачи на пункт местной работы до окончания грузовых операций;

– время простоя от окончания грузовой операции до окончания уборки с пункта местной работы;

– время простоя от окончания грузовой операции до окончания уборки с пункта местной работы;

– время простоя от окончания уборки с пункта местной работы до отправления со станции в составе поезда своего формирования.

– время простоя от окончания уборки с пункта местной работы до отправления со станции в составе поезда своего формирования.

Средний простой от прибытия до подачи под грузовую операцию на пункте местной работы определяется по следующей формуле:

где  – средний простой в парке приема от момента прибытия до начала расформирования,

– средний простой в парке приема от момента прибытия до начала расформирования,  часа;

часа;

– простой в процессе расформирования,

– простой в процессе расформирования,  часа;

часа;

– средний простой в процессе накопления на подачу в сортировочном парке;

– средний простой в процессе накопления на подачу в сортировочном парке;

- средний простой в ожидании подачи.

- средний простой в ожидании подачи.

Результаты расчетов простоя местных вагонов в процессе накопления на подачу отображены в таблице 3.7.

Средний простой в процессе накопления на подачу в сортировочном парке определяется по следующей формуле:

где  ,

,  и

и  – соответственно суммы вагоно-часов накопления на подачу на завод, грузовой двор и путь необщего пользования;

– соответственно суммы вагоно-часов накопления на подачу на завод, грузовой двор и путь необщего пользования;

,

,  и

и  – соответственно количество вагонов, участвующих в накоплении на завод, грузовой двор и путь необщего пользования.

– соответственно количество вагонов, участвующих в накоплении на завод, грузовой двор и путь необщего пользования.

Средний простой в процессе накопления на подачу в сортировочном парке составит:

Результаты расчетов простоя местных вагонов в ожидании подачи отображены в таблице 3.8.

Средний простой в ожидании подачи определяется по следующей формуле:

где  ,

,  и

и  – соответственно суммы вагоно-часов в ожидании подачи на завод, грузовой двор и путь необщего пользования;

– соответственно суммы вагоно-часов в ожидании подачи на завод, грузовой двор и путь необщего пользования;

,

,  и

и  – соответственно сумма вагонов в подачах на завод, грузовой двор и путь необщего пользования.

– соответственно сумма вагонов в подачах на завод, грузовой двор и путь необщего пользования.

Средний простой в ожидании подачи составит:

Средний простой от прибытия до подачи под грузовую операцию на пункте местной работы составит:

Средний простой от начала подачи на пункт местной работы до окончания грузовых операций определяется по следующей формуле:

где  - время на подачу вагонов на пункты местной работы, включая время на следование вагонов на пункты местной работы и расстановку вагонов по грузовым фронтам;

- время на подачу вагонов на пункты местной работы, включая время на следование вагонов на пункты местной работы и расстановку вагонов по грузовым фронтам;

- простой под грузовыми операциями;

- простой под грузовыми операциями;

- простой в ожидании уборки с пунктов местной работы; так как простой в ожидании уборки на суточном плане-графике работы станции отсутствует, то

- простой в ожидании уборки с пунктов местной работы; так как простой в ожидании уборки на суточном плане-графике работы станции отсутствует, то

Время на подачу вагонов на пункты местной работы определяется по следующей формуле:

где  - средневзвешенное время следования вагонов к грузовым фронтам по всем пунктам местной работы;

- средневзвешенное время следования вагонов к грузовым фронтам по всем пунктам местной работы;

- средневзвешенная продолжительность расстановки вагонов по грузовым фронтам.

- средневзвешенная продолжительность расстановки вагонов по грузовым фронтам.

Средневзвешенное время следования вагонов к грузовым фронтам по всем пунктам местной работы определяется по следующей формуле:

где  ,

,  ,

,  – соответственно время подачи вагонов на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;

– соответственно время подачи вагонов на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;

,

,  – соответственно количество вагонов, поданных на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;

– соответственно количество вагонов, поданных на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;  вагонов;

вагонов;  вагонов;

вагонов;  вагон.

вагон.

Средневзвешенное время следования вагонов к грузовым фронтам по всем пунктам местной работы составит:

Средневзвешенная продолжительность расстановки вагонов по грузовым фронтам определяется аналогичным образом и составит:

Время на подачу вагонов на пункты местной работы составит:

Время простоя под грузовыми операциями определяется по следующей формуле:

где  и

и  – соответственно продолжительность погрузки и выгрузки;

– соответственно продолжительность погрузки и выгрузки;

– продолжительность перестановки;

– продолжительность перестановки;

– продолжительность ожидания перестановки.

– продолжительность ожидания перестановки.

Средневзвешенная продолжительность перестановки определяется по формуле, аналогичной  , и составит:

, и составит:

Время простоя в ожидании перестановки вагонов с фронта выгрузки на фронт погрузки определяется по следующей формуле:

где  ,

,  ,

,  – время простоя в ожидании перестановки с фронта погрузки на фронт выгрузки, соответственно для завода, грузового двора, пункта местной работы; для пути необщего пользования

– время простоя в ожидании перестановки с фронта погрузки на фронт выгрузки, соответственно для завода, грузового двора, пункта местной работы; для пути необщего пользования  минут.

минут.

Время простоя в ожидании перестановки вагонов с фронта выгрузки на фронт погрузки составит:

Время простоя местного вагона под погрузкой равно времени простоя вагона под выгрузкой и определяется как средневзвешенное время по всем пунктам местной работы по следующей формуле:

где  ,

,  ,

,  – соответственно норма времени на выполнения грузовых операций на заводе, грузовом дворе и пункте местной работы;

– соответственно норма времени на выполнения грузовых операций на заводе, грузовом дворе и пункте местной работы;

часа,

часа,  часа,

часа,  часа;

часа;

,

,  ,

,  – соответственно число подач на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;

– соответственно число подач на завод, грузовой двор, путь необщего пользования;  подачи,

подачи,  подачи,

подачи,  подачи.

подачи.

Время простоя местного вагона под выгрузкой составит:

Время простоя под грузовыми операциями составит:

Средний простой от начала подачи на пункт местной работы до окончания грузовых операций составит:

Время простоя от окончания грузовой операции до окончания уборки с пункта местной работы определяется по следующей формуле:

где  – средневзвешенная продолжительность сборки вагонов;

– средневзвешенная продолжительность сборки вагонов;

– средневзвешенная продолжительность сортировки вагонов.

– средневзвешенная продолжительность сортировки вагонов.

Средневзвешенная продолжительность сборки вагонов определяется по формуле, аналогичной  , и составит:

, и составит:

Средневзвешенная продолжительность сборки вагонов определяется аналогичным образом и составит:

Время простоя от окончания грузовой операции до окончания уборки с пункта местной работы составит:

Время простоя от окончания уборки с пунктов местной работы до отправления со станции в составе поезда своего формирования определяется по следующей формуле:

где  - простой под накоплением в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой до полного состава поезда.

- простой под накоплением в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой до полного состава поезда.

Средний простой под накоплением в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой, до полного состава поезда определяется по следующей формуле:

где  – суммарные вагоно-часы накопления местных вагонов в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой от момента их появления на путях сортировочного парка до момента завершения накопления на состав;

– суммарные вагоно-часы накопления местных вагонов в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой от момента их появления на путях сортировочного парка до момента завершения накопления на состав;

– количество местных вагонов, участвующих в накоплении.

– количество местных вагонов, участвующих в накоплении.

Результаты расчетов простоя местных вагонов под накоплением в сортировочном парке отображены в таблице 3.9.

Средний простой под накоплением в сортировочном парке совместно с транзитными вагонами с переработкой, до полного состава поезда составит:

Время простоя от окончания уборки с пунктов местной работы до отправления со станции в составе поезда своего формирования составит:

Средний простой местного вагона, участвующего в грузовых операциях, составит:

Коэффициент сдвоенных операций определяется по следующей формуле:

где  ,

,  – количество погруженных и выгруженных вагонов;

– количество погруженных и выгруженных вагонов;

– количество местных вагонов, участвовавших в грузовых операциях;

– количество местных вагонов, участвовавших в грузовых операциях;  вагона.

вагона.

Коэффициент сдвоенных операций составит:

Средний простой местного вагона, приходящийся на одну операцию, определяется по следующей формуле:

Средний простой местного вагона, приходящийся на одну операцию, составит:

Коэффициент использования маневрового локомотива определяется по следующей формуле:

где  – общее время занятия локомотива маневровой работой за сутки;

– общее время занятия локомотива маневровой работой за сутки;

– общая продолжительность нормированных перерывов в работе маневровых (горочных) локомотивов.

– общая продолжительность нормированных перерывов в работе маневровых (горочных) локомотивов.

Коэффициент использования маневровых локомотивов составит:

Рабочий парк вагонов определяется по следующей формуле:

Рабочий парк вагонов составит:

Ведомость оборота поездных локомотивов отображена в таблице 3.10.

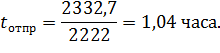

Средний простой поездных локомотивов рассчитывается по следующей формуле:

где  – общее время нахождения поездных локомотивов на станции оборота,

– общее время нахождения поездных локомотивов на станции оборота,  локомотиво-часов;

локомотиво-часов;

– число поездных локомотивов;

– число поездных локомотивов;  локомотива.

локомотива.

Средний простой поездных локомотивов составит:

Вагонооборот станции определяется по следующей формуле:

где  – количество прибывших за сутки вагонов на станцию;

– количество прибывших за сутки вагонов на станцию;

– количество убывших за сутки вагонов со станции.

– количество убывших за сутки вагонов со станции.

Результаты определения количества убывших и прибывших вагонов отображены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 1362; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!