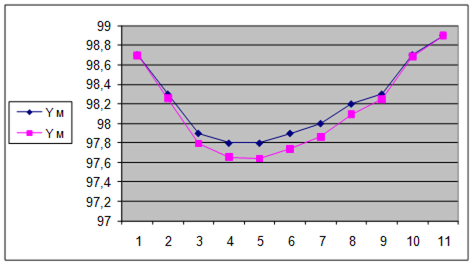

По данным таблицы строим график положения трубы в 2000 и в2001годах

Y,м

N сечения

В результате перемещения возникают напряжения, максимальное из которых равно 279,4 МПа.

Рассмотрим причины которые могли привести к данному перемещению.

Для проверки возможности расчета напряжений изгиба, вызванных положением трубы, были использованы отдельные результаты проведенных измерений. Расчет положения упругой линии данного трубопровода проведен при следующих допущениях:

- граничные условия в сечении 1 и 11 соответствуют идеальному шарниру;

- между сечениями 1 и 11 отсутствует какое-либо воздействие на внешнюю поверхность трубы.

Предположим что это температурные деформации.

В таблице 2.2 представлены: реальное перемещение газопровода по вертикали, вертикальные перемещения от перепада температуры на +200С

Таблица 2.2

| N сечения | Реальное перемещение | Перемещение от перепада температуры |

| 1 | 0 | 0 |

| 2 | -0.0443 | -0.0222 |

| 3 | -0.106 | -0.0451 |

| 4 | -0.1483 | -0.0524 |

| 5 | -0.1622 | -0.0524 |

| 6 | -0.16 | -0.0469 |

| 7 | -0.193 | -0.0403 |

| 8 | -0.1082н-0.0312 | |

| 9 | -0.052 | -0.0166 |

| 10 | -0.0138 | -0.0043 |

| 11 | 0 | 0 |

По данным таблицы делаем вывод: данное перемещение не может быть результатом перепада температур.

По данным таблицы делаем вывод: данное перемещение не может быть результатом перепада температур.

Данный результат является следствием перемещения узлов 1 и 11 на встречу друг другу на расстояние 17,4 мм каждый.

В результате такого перемещения узлы получают перемещения которые представлены в таблице 2.3

Таблица2.3

|

|

|

| N сечения | Реальное перемещение | Перемещение от сдвига крайних узлов |

| 1 | 0 | 0 |

| 2 | -0.0443 | -0.0764 |

| 3 | -0.106 | -0.1550 |

| 4 | -0.1483 | -0.1800 |

| 5 | -0.1622 | -0.1800 |

| 6 | -0.16 | -0.16 |

| 7 | -0.1393 | -0.1380 |

| 8 | -0.1082 | -0.1070 |

| 9 | -0.052 | -0.0569 |

| 10 | -0.0138 | -0.0146 |

| 11 | 0 | 0 |

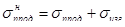

В результате перемещения крайних узлов в трубопроводе возникают осевые напряжения, которые колеблются по длине рассматриваемого участка в диапазоне от 42,38 до 43,17 МПа, а также напряжение изгиба, максимальное значение которого равно 142,86 МПа. Таким образом суммарные осевые напряжения равны 186,03 МПа.

Произведем расчет на прочность.

Рассчитаем на прочность переход при реальном перемещении.

Продольные перемещения:

где

;

;

Кольцевые перемещения

где:

;

;

Проверка прочности

где

Из этого следует, что условия прочности не выполняются.

Соотношение продольных и кольцевых напряжений:

Рассчитаем на прочность переход при идеальном перемещении.

Продольные перемещения:

где

;

;

- сумарные осевые напряжения

- сумарные осевые напряжения

(  )

)

Кольцевые перемещения

где

;

;  ;

;

Проверка прочности

где

|

|

|

Из этого следует, что условия прочности выполняются.

Соотношение продольных и кольцевых напряжений:

По соотношению продольных и кольцевых напряжений видно, что схема НДС отличается от принятой в СниП

Принципиальное отличие значений напряжений изгиба, рассчитанных для реального и идеализированного положений упругой линии, связано с сопротивлением грунта, которое обусловило различное положение трубопровода, и погрешности в измерениях. Здесь необходимо отметить, что максимальное различие в измеренном реальном положении трубопровода и рассчитанном по упрощенной схеме составила около 4,9 см. Таким образом, при оценке изменения НДС участка трубопровода, связанного с изменением его положения в траншее, погрешности измерений могут исказить реальное НДС трубы, что не позволит оценить действительную работоспособность участка и прогнозировать его изменение во времени.

Выводы

1) Напряжения найденные для реальных деформаций и напряжения найденные для идеальной деформации различаются на 93,37 МПа, при этом суммарное напряжение, возникающие в трубопроводе при реальных деформациях, требует мер по его снижению (реконструкции участка).

2) Напряжения найденные для идеально упругой линии требуют контроля, но не требуют немедленной реконструкции.

|

|

|

3) Данная ситуация не регламентирована однозначно СНИП и требует от обслуживающего персонала принятия ответственных решений.

4) Для принятия решений необходима оценка причин деформации (в том числе по поводу повтора аналогичных ситуаций).

5) Анализ причин возможной деформации говорит о том, что уровень НДС идеальный. Поэтому данный участок требует контроля своего положения но не требует немедленной реконструкции.

3. контрольно-измерительные приборы и автоматика

3.1. Электрохимическая защита от коррозии внутриплощадочных коммуникаций КС и шлейфов

Защитный потенциал подземных коммуникаций КС создается с использованием одной установки катодной защиты (УКЗ). Установка катодной защиты оборудуется преобразователями с дистанционным управлением и автоматическим регулированием "Парсек ИПЕ-1,2", устанавливаемыми в здании КТП АВО газа. Автоматический ввод резерва обеспечивается блоком БАВР фирмы "Парсек".

Для обеспечения штатного режима телеуправления и телеконтроля установкой катодной защиты применяется блок управления БУ-2 и измерительные преобразователи БИ фирмы "Парсек", размещаемые в месте установки УКЗ и в точке дренажа.

|

|

|

Величина защитного тока обеспечивается регулировкой тока анодной цепи заземлителя через блок типа БДРМ-25-4-40-У1.

На газопроводе, от преобразователя до точки дренажа прокладывается кабель марки ВВГ2х25 мм2. Измерительные линии выполняются кабелем марки ВВГ2х6 мм.

Для равномерного распределения защитного потенциала на площадке и контроля за ним предусмотрены кабельные перемычки через блоки БДРМ-25-2-11-У1 с контрольно-измерительными пунктами, оборудованными электродами сравнения длительного действия типа ЭНЕС с датчиками электрохимического потенциала.

Трубопроводы дизельного топлива, а также отдельные стальные фрагменты водоводов и канализации защищаются протекторами ПМ-20У.

Для организации независимой системы ЭХЗ КС на входных и выходных шлейфах предусматривается установка изолирующих вставок, зашунтированных регулируемыми кабельными перемычками.

Катодная поляризация шлейфов осуществляется от установки катодной защиты расположенной на ПК37+75 км магистрального газопровода Ямал-Европа при помощи кабельных перемычек с блоками совместной защиты типа БДРМ расположенных на контрольно-измерительных колонках.

3.2. Электрические измерения и контроль

При защите металлических сооружений от подземной коррозии электрические измерения и контроль играют большое значение. Электроизмерительные работы на подземных трубопроводах выполняют с целью определения эффективности действия электрохимической защиты и опасности возникновения коррозии. Объем и состав измерений на КС «Торжокская» устанавливает Торжокское ЛПУ МГ, исходя из требований ГОСТ Р 51164, ПТЭ МГ, ГОСТ 9602 и руководства по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов. Для измерения напряжения и тока при электроизмерительных работах используют цифровые и стрелочные показывающие приборы, а также регистрирующие приборы. При работах, связанных с измерением потенциала сооружения, применяются вольтметры с входным сопротивлением не менее 10 Мом. Рекомендуемые приборы для измерения потенциалов, напряжения и силы тока: ПКО, ПКИ, мультиметры 43313, Ц 43101, Ц 4354, ампервольтметр ЭВ – 2234, цифровые регистраторы РАД – 256, самопишущие микроампер-милливольтметрфы Н 399 и ЭН 3001. Удельное электросопротивление грунта и сопротивление растеканию тока заземлителей определяют с помощью измерительных приборов: Ф – 4103-М1, М 416, ИС 3-1.

3.2.1 Контрольно – измерительные пункты.

Для осуществления контроля защищенности трубопровода от коррозии предусматриваются контрольно-измерительные пункты (КИП).

КИП сооружают:

- в местах пересечения с дорогами;

- у крановых площадок;

- в местах подключения дренажного кабеля к сооружению;

- в местах установки изолирующих фланцевых соединений;

- в местах установки протекторов;

- в местах пересечения с преградами подземных трубопроводов.

Рис. 3.1 Схема контрольно-измерительного пункта

Контрольно-измерительный пункт состоит из колонки (стальная труба или пластиковая стойка), на клеммную колодку которой выведен контрольный провод (вывод) от трубы. Для измерения поляризационного потенциала в КИП устанавливают долгодействующий электрод сравнения со вспомогательным электродом. Провода от электродов выводят на клеммную панель колонки. Контрольный провод КИП для УКЗ приваривают к трубе на расстоянии не менее трех диаметров от точки приварки дренажного кабеля. Контрольные провода от трубы, измерительных и вспомогательных электродов и других объектов рекомендуется маркировать следующим образом:

Т – труба;

П – патрон (защитный кожух);

С – постороннее сооружение (трубопровод);

М – магниевый протектор;

Э – ЭНЕС;

В – вспомогательный электрод;

И – вывод для измерения тока в трубе.

3.2.2 Стационарный неполяризующийся долгодействующий электрод сравнения типа ЭНЕС с датчиком потенциала

При проведении электроизмерительных работ используют неполяризующиеся медносульфатные электроды. Стационарный медносульфатный долгодействующий электрод с датчиком потенциала (вспомогательным электродом) используют как электрод сравнения при измерении разности потенциалов труба – земля и поляризационного потенциала, а также в качестве датчика в цепи блока управления автоматических преобразователей.

Рис. 3.2 Долгодействующий неполяризующийся электрод сравнения со вспомогательным электродом

Долгодействующий электрод типа ЭНЕС состоит из пластмассового корпуса, в верхнюю часть которого ввинчена пробка со стержнем из красной меди марки М1-Т-КР 7. Дно электрода закрыто ионообменной мембраной и пористой керамической диафрагмой. Полость электрода заполняют насыщенным раствором медного купороса. Датчик потенциала (вспомогательный электрод) представляет собой квадратную пластину размером 25×25 мм из легированной стали марки 1Х18Н9Т, вмонтированную в пластмассовое гнездо. Медный стержень и вспомогательный электрод снабжены проводами длиной не менее 2 м. Габаритные размеры электрода: высота – 110 мм, диаметр – 120 мм.

3.3 Измерение поляризационного потенциала

Поляризационный потенциал (электрохимический потенциал) определяет кинетику электродный реакций и характеризует защищенность сооружения от коррозии. Пространственно он локализован в области двойного слоя на границе металл – электролит.

Рис. 3.3 Граница металл-грунт и эквивалентная электрическая схема катодной защиты

Метод отключения тока поляризации вспомогательного электрода заключается в измерении потенциала отключения вспомогательного образца-датчика (имитирующего дефект изоляции трубы) в момент его отключения от трубы.

Рис. 3.4 Измерение поляризационного потенциала методом отключения тока поляризации вспомогательного электрода. Вспомогательный электрод

Коммутирующее устройство состоит из накопительного конденсатора емкостью 4,7 мкФ и реле, обеспечивающего попеременную коммутацию цепей «датчик – трубопровод» и «датчик – электрод сравнения». Этот метод не требует отключения системы ЭХЗ. Для измерения применяют приборы: ПКО, ПКИ-02, мультиметр 43313.1, которые совмещают в себе вольтметр и коммутирующее устройство. Продолжительность коммутации цепи «датчик электрод сравнения» не менее 5 мс, продолжительность коммутации цепи «датчик - трубопровод» не менее 50 мс. Вспомогательный электрод представляет собой стальную пластину определенного размера. Одну из сторон пластины изолируют. Плоскость датчика при установке должна быть ориентирована перпендикулярно оси трубы. Важно, чтобы датчик был максимально приближен к трубе. При проведении измерений по этому методу в измеряемую величину всегда входит и падение напряжения (градиент поля токов катодной защиты) между электродом сравнения и датчиком. Поэтому необходимо, чтобы электрод сравнения был максимально приближен к датчику, но при этом не экранировал его.

Применение метода отключения вспомогательного образца ограничивается удельным сопротивлением грунта в месте измерения. В высокоомных грунтах из-за малой силы тока, протекающего через датчик, поляризация его протекает очень медленно, и получить достоверные данные практически невозможно. Еще одним ограничением применения этого метода является уровень переменной составляющей разности потенциала труба – земля, который особенно велик у точек дренажа УКЗ. Величину переменной составляющей можно оценить тем же мультиметром; если переменная составляющая превышает 8В, то измерения этим методом проводить нельзя, так как возможны значительные погрешности в результатах измерений.

На электромонтажном щитке КИП должны быть устройства для замыкания проводов от вспомогательного электрода и контрольного вывода. Вспомогательный электрод должен быть постоянно соединён с защищаемым трубопроводом и его отключают только на время измерений. Схемы измерения поляризационного потенциала в контрольно – измерительном пункте представлены на рисунке 15.

Рис. 3.5 Измерение поляризационного потенциала в специальных контрольно-измерительных пунктах, оборудованных долгодействующим электродом сравнения и вспомогательным электродом

IV. Безопасность и экологичность проектных решений

4.1 Выполнение санитарных и противопожарных норм проектирования. Правила техники безопасности

Технологическая часть проекта КС была разработана в соответствии с действующими нормами и правилами по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности, а также правил пожарной безопасности ППВБ-84 с выполнением следующих мероприятий:

· противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями на территории компрессорных станций, выдержаны в соответствии с правилами норм и СНиП;

· на территории площадок КС проектом предусмотрен кольцевой проезд вокруг технической зоны;

· предусмотрен запасной выезд с территории КС;

· внутриплощадочные проезды обеспечивают подъезд к основным зданиям как производственного, так и вспомогательного назначения, в случае возникновения пожара;

· на территории площадок КС построены пожарный водопровод, а для защиты зданий и сооружений от грозовых ударов молнии, предусмотрена установка молниеотводов;

· выполнены меры по расположению оборудования и ширине проходов;

· предусмотрена тепловая изоляция нагретых поверхностей;

· территория площадок по периметру ограждена металлическими сетчатыми панелями, закрепленными на железобетонных столбах, высотой 2,15 м (серии 3.017-1);

· по периметру территории площадок, с внутренней стороны ограды, предусматривается охранная зона пятиметровой ширины с устройством периметральной охранной сигнализации;

· освещение территории площадок в ночное время осуществляется светильниками, установленными на прожекторных мачтах.

4.1.1 Основные производственные опасности и вредности на газопроводе

По эксплуатируемому газопроводу перекачивается газ следующего состава

| Компонент | CH4 | C2H6 | CO2 | N2 | C4H10 |

| Объемное содержание | 97,75 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,35 |

Основной компонент газа - метан, не токсичен, но при больших концентрациях в воздухе вызывает удушье. Температура самовоспламенения 537 °С, минимальная энергия поджигающей искры 0,28 МПа. Пределы воспламенения в воздухе 5,3 % и 15 % по объему воздуха. Токсичность газу придает метанол, который используется как средство борьбы с образованием кристаллогидратных пробок в газопроводе.

В приборах КИПа используется ртуть, которая является ферментным ядом. ПДК ртути в воздухе рабочей зоны 0,01мг/м3.

В воздухе рабочей зоны может так же присутствовать окись углерода, которая является кровяным ядом. ПДК в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3. Газотурбинные установки при работе создают шум, экспериментальный уровень которого составляет 96 - 100 дБА, что значительно превышает допустимые уровни звука на рабочих местах. Наличие вибрации от газотурбинных установок (ГТУ), компрессоров, а также высасывающего и нагнетательного трубопровода с уровнем шума 40 дБА может вызывать виброболезнь у работающих.

4.1.2 Мероприятия по технике безопасности

Оборудование КС отвечает требованиям, обеспечивающим надежную и безопасную работу всей КС в целом. КС имеет отключающую арматуру от магистрального газопровода на входе и выходе КС, а также на входе и выходе каждого ГПА, что позволяет быстро прекратить подачу газа на КС при возникновении аварийной ситуации. Эта арматура снабжена дистанционным и ручным управлением. Для надежной и безаварийной эксплуатации нагнетателей предусмотрена установка защитной разметки на всасывающем трубопроводе, предохраняющая колесо работающего нагнетателя от попадания в него посторонних предметов.

В здании компрессорного цеха предусматривается разделительная стенка между помещением турбины и нагнетателя. Помещения машзала - категории «Г» по пожарной опасности. Помещение нагнетателя категории «Г» по пожарной опасности, класс взрыво- и пожароопасности по ПУЭ-«В-1а». В помещениях зданий сооружений КС установлены пожарные извещатели автоматического и ручного действия.

Предусмотрена установка сигнализатора взрывоопасной концентрации газа в помещениях с выдачей показаний сигнала в операторную и включение аварийно-вытяжной вентиляции. Помещение машзала нагнетателей было оборудовано необходимыми подъемно транспортными механизмами, обеспечивающими нормальный ремонт и обслуживание ГПА. Края нагнетательного зала - во взрывобезопасном исполнении.

Все электрооборудование во взрывоопасных помещениях и наружных установках применяются во взрывобезопасном исполнении.

Оборудование КС имеет необходимые средства контроля, автоматики, предохранительную аппаратуру (сборные и обратные краны, обеспечивающие надежность, безаварийность работы и безопасность эксплуатации, всех систем).

Предусмотрен аварийный останов компрессорной станции и всего газа с технологических коммуникаций от одной кнопки.

Также выполнены требования следующих норм и правил:

1. СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ».

2. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные газопроводы. Нормы проектирования».

3. «Стандартные нормы проектирования промышленных предприятий» СП 245-71.

4. СНиП 11-90-81 «Производственные здания промышленных предприятий».

5. «Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий» СН 357-77.

6. «Правила устройства электроустановок» ПУЭ-87.

7. ССБТ ГОСТ 12.1.005-88. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

8. «Правила безопасности в газовом хозяйстве» 1980 г.

9. «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов» 1982 г.

10. «Правила устройства и безопасной работы сосудов, работающих под давлением» 1971 г.

11. ССБТ ГОСТ 12.1.003-76 «Шум, общие требования безопасности».

12. СНиП 11-2-80. «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».

13. ССБТ ГОСТ 12.4.026-76. «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

14. ССБТ ГОСТ 12.2.020-76. «Взрывозащищенное электрооборудование».

4.1.3 Технические требования к оборудованию и рабочему инструменту, гарантирующие безопасность труда

Предусмотрены меры безопасности обслуживания оборудования:

• установка кожухов на движущихся частях и деталях оборудования;

• ограждения на переходных мостиках и площадках обслуживания арматуры и оборудования.

На КС взрывоопасные цехи и установки имеют защиту от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.

Для КС сохраняют свое значение все правила техники безопасности, обязательные при эксплуатации магистральных газопроводов, а именно:

• в период эксплуатации компрессорного цеха следить за герметичностью маслопроводов и газопроводов, исправностью электропроводки, исправностью газоанализаторов и др.;

• запрещается хранить в цехе легковоспламеняющиеся средства, промасленные обтирочные материалы;

• запрещаются любого вида огневые работы в зале нагнетателей при наличии газа в коммуникациях КС;

• необходимо своевременно производить ремонты агрегатов.

При ремонте агрегаты отключаются от технологических трубопроводов и электропитания, согласно ПТЭ компрессорных станций.

Инструмент, применяемый при работе в помещении нагнетателя, должен быть обмеднен.

Территория КС, помещения и установки оборудованы полным комплексом противопожарного инвентаря и необходимыми знаками безопасности (ОСТ 51.55-79 «Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности»).

Противопожарный инвентарь содержится в исправном состоянии и используется только по назначению.

Также предусмотрены мероприятия по борьбе с шумом на КС.

Основными источниками шума на КС являются нагнетатели и газовая обвязка нагнетателей.

Снижение уровня шума до санитарных норм обеспечивается в соответствии с технодокументацией предприятий-разработчиков газоперекачивающих агрегатов.

Для шумопоглащения было предусмотрено следующее:

• звукоизоляция трубопроводов газовой обвязки нагнетателей вибродемпфирующим материалом с последующей установкой минераловатных матов и окожушиванием алюминиевыми листами;

• установка вентиляторов и насосов выполнена на виброизолирующих основаниях и соединением их с примыкающими трубопроводами (воздухопроводами) при помощи гибких виброизолирующих вставок;

• дополнительным экраном от шума служит разделительная стенка и непосредственно стеновые панели компрессорного цеха;

• для обеспечения безопасности людей и сохранности зданий и сооружений, а также оборудования и материалов, находящихся в них от разрушения, взрывов при прямых ударах молнии, было предусмотрена молниезащита зданий и сооружений в соответствии с «Указаниями по проектированию и устройству зданий и сооружений.» - СН 305-77.

Основное оборудование газопровода:

• трубы 1420х16,5 мм из стали 17Г2СФ на рабочее давление 7,5 МПа;

• ГТК-10;

• пылеуловители циклонные ГП-144 из стали 17Г2С с рабочим давлением 7,5 МПа;

• аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75.

При выборе этого оборудования учтены требования охраны труда. Прочность газопровода обеспечена за счет предэксплуатационных испытаний. Наружная температура изоляции толщиной 50 мм не превышает 45 °С.

Трубопроводы обвязки нагнетателей звукоизолируются посредствам покрытия труб шумопоглащающей мастикой в 1 слой с последующим окожушиванием алюминиевыми листами, что снижает уровень шума на 20-25 дБА.

Защита газопровода от почвенной коррозии:

а) пассивная - полимерной пленкой;

б) активная - с помощью СКЗ.

Установлена АСУ ТП каждой КС, что обеспечивает соблюдение оптимальных режимов работы и безопасность труда.

Система управления кранами обвязки КЦ и охранными кранами реализуется на основе комплекса «Вега -2».

Система защиты КЦ от загазованности «Газ-1М» обеспечивает:

• выдачу сигнала на включение аварийной вытяжной вентиляции при концентрации газа в воздухе цеха выше 0,5%;

• предупредительную сигнализацию в ДПКС при достижении концентрации газа в воздухе 0,5%.

Вспомогательные установки КЦ оснащены локальными системами автоматизации, обеспечивающими подачу обобщающего сигнала об их неисправности в ДПКС.

Трубопроводы внутри КС окрашены в функциональные цвета:

• желтый - для горючего газа;

• темно-зеленый - для технической воды;

• коричневый - для масла;

• голубой - для воздуха.

Водоснабжение каждой КС обеспечивают 2 скважины с погружными насосами ЭЦВ-16-160.

Вокруг каждой скважины установлена зона санитарной охраны строгого режима - 30 м; зона ограничения строительства 300 м.

На промплощадках КС образуется две категории сточных вод:

• хозяйственно-бытовые;

• сточные воды, загрязненные маслом.

Для полной биологической очистки сточных вод приняты очистные сооружения производительностью 50 м3 /сутки. Очистка осуществляется методом полного окисления органических загрязнений с помощью микроорганизмов при постоянной аэрации. Существует пруд доочистки, после которого биологически очищенные стоки поступают в контактный резервуар, где происходит обеззараживание хлором в течение 1 часа. Внутриплощадочные сети канализации проложены подземно из асбоцементных труб и имеют через каждые 30-40 метров смотровые колодцы.

4.1.4 Размещение оборудования и организация рабочего места

Относительное расположение каждой КС выбрано с учетом господствующих по местной «розе» ветров. КС располагается с подветренной стороны жилого поселка и отделена от него санитарно-защитной зоной шириной не менее 700 м. На площадке КС имеются производственная и служебно-вспомогательная зоны.

В состав производственной зоны входят здания и сооружения, которые непосредственно связаны с технологическим процессом компремирования газа. Эта зона размещена со стороны магистрального газопровода 250-400 м. от его оси.

В состав служебно-вспомогательной зоны входят:

административно-хозяйственные здания, склады, объекты линейно-производственного управления. Эта зона размещена со стороны автодороги.

Все сооружения технологического назначения выполняются на открытых площадках.

Здание КЦ каркасно-панельное из сборного железобетонного каркаса и легкобетонных панелей. Категория по огнестойкости -11.

4.1.5 Средства и оборудование пожаротушения

Основными огнетушащими средствами на КС является вода и воздушно-механическая пена. Их выбор основан на том, что они дешевы и эффективны.

Для ликвидации загорания во всех рабочих помещениях предусмотрены на пожарных щитах первичные средства пожаротушения: огнетушители ОХП-10, ОУ-5; песок в ящиках на 0,5 м3, лопата, ведра. На площадках КС расположено также устройство противопожарного водопровода с напором 10 метров водяного столба для наружного пожаротушения зданий непосредственно от пожарных щитов через каждые 100 м, а также устройство систем внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях с пожарными кранами.

На каждой КС установлены по два железобетонных резервуара по 250 м3 для пожарного запаса воды. При включении пожарных насосов, хозяйственно-питьевые насосы отключены. Включение пожарных насосов предусмотрено:

• автоматически от комбинированных тепловых и дымовых извещателей КИ-1;

• автоматически от самого низкого уровня воды в гидравлическом боксе;

• дистанционно от кнопок, установленных у всех пожарных кранов, у пожарных гидрокранов, а также в диспетчерском пункте и по месту в насосной.

Для сигнализации о возникновении пожара в производственно-бытовых и складских помещениях, эксплуатируемых КС, установлены пожарные извещатели автоматического действия АТИМ-2; включаемые в охранно-пожарный концентратор «Топаз».

4.1.6. Средства индивидуальной защиты работающих.

Машинист имеет:

1) костюм х/б - на 12 месяцев;

2) ботинки кожаные или сапоги кирзовые - на 12 месяцев;

3) рукавицы комбинированные - на 2 месяца.

Дежурные средства защиты:

1. Противошумы ВЦНИИОСТ-2М - по 6 шт.;

2. Противогазы ШС-7; ПШ-1; ПШ-2; ПШ-3; КИП-5; КИП-7;

КИП-8 - по 3 шт.;

3. Противопылевые респираторы Р-12; РКК-1; РКК-2М; РВА-1 - по 4 шт.;

4. Диэлектрические перчатки, боты, коврики, подставки - по 6 шт.;

5. Защитные очки, светофильтры Г-1; Г-2; Г-3; Э-1; Э-2; Э-3 -по 6 шт.;

6. Защитные очки ЗП-90 - по 4 шт.;

7. Предохранительные пояса - 3 шт.

Стирку, сушку, чистку одежды производят на каждой КС, для чего предусмотрены специальные машины.

4.1.7 Приемы безопасной работы, научная организация труда

При эксплуатации КС главное внимание уделяется исправному состоянию и нормальной работе установленного оборудования и трубопроводов.

Трубопроводы на период ремонта отключаются от действующих коммуникаций, газ стравливается, и ставятся заглушки, рассчитанные на наибольшее давление.

Концентрация газа в воздухе не должна превышать 0,7 %.

Безопасность труда на газопроводе обеспечивается, прежде всего, обучением всех работающих правилам охраны труда и безопасным методам работы которое проводится поэтапно:

• вводный инструктаж при поступлении на работу;

• целевое обучение по охране труда (не менее 10 ч.);

• инструктаж на рабочем месте;

• проверка знаний и допуск к самостоятельной работе;

• повторный инструктаж;

• массовая пропаганда.

На КС предусмотрена инженерная должность по охране труда. Ответственным за состояние охраны труда является главный инженер, а в цехах и на участках, соответственно, начальники и мастера.

Основные задачи службы по охране труда:

• организация работы по созданию безопасных и здоровых условий труда;

• осуществление контроля за работой производственных подразделений по улучшению условий труда;

• предупреждение травматизма и профзаболеваний на основе широкого внедрения достижений науки и техники;

Мероприятия по научной организации труда, повышающие уровень безопасности труда:

• совмещение профессий, специальностей и функций рабочих, инженерно-технических работников, служащих;

• организация обслуживания нескольких объектов одной бригадой;

• паспортизация цехов, оборудования.

4.1.8 Комплекс мер по охране окружающей среды

В целях бережного и рационального использования природных ландшафтов в районе эксплуатации комплекса площадок КС, предусматривается ряд мер, направленных на сохранение почвенно-грунтового режима, растительности и предотвращения развития эрозионных процессов.

Компактность площадок, а также размещение площадки КС, базы заказчика и площадки теплиц в едином комплексе с учетом рационального использования транспортной сети и коммуникаций, способствует минимальному отводу земель в постоянное пользование, а, следовательно, минимальному изъятию сельскохозяйственных угодий, сохранности гослесфонда.

Меры по охране окружающей среды включают в себя:

1. По трассам подъездных автодорог в основании землеполотна до начала основных земляных работ снимался плодородный слой, укладываемый во временные отвалы. Во избежание выветривания плодородного слоя, поверхность временного отвала при длительном хранении засевалась быстрорастущими травами.

2. Излишний растительный грунт вывозился на улучшение малопродуктивных земель.

3. При расположении площадок и автодорог в лесу вырубка леса производился в строгом соответствии с нормами отвода земель промплощадок и автомобильных дорог. На площадках лесных массивов, занятых во временное пользование, (противопожарные охранные зоны), производилась вырубка леса с последующей корчевкой пней, засыпкой ям и планировкой территории.

4. Во избежание размыва, сброс поверхностных вод с территории площадок производится по лоткам проезжей части внутриплощадочных дорог со сбросом в пониженные места рельефа, за пределы площадок с укреплением выходов.

Отвод поверхностных вод от землеполотна автодорог производится по кюветам со сбросом воды в пониженные места рельефа. Место сброса воды в кювет укрепляется посевом многолетних трав или щебневанием, в зависимости от уклонов, скорости течения вод.

В зоне СПК КС предусматривается посадка лиственных пород деревьев и кустарников. На свободной от застройки территории площадок установлены газоны. Откосы площадок и землеполотна дорог были укреплены посевами семян многолетних трав по слою растительного грунта

4.2 Характеристика объектов с точки зрения влияния на окружающую среду

При эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов КС возможны два типа воздействия на окружающую среду:

• загрязнение атмосферы природным газом, газовым конденсатом;

• шумовые загрязнения воздушной среды.

Источником шума на КС являются работающие ГПА и надземные участки газопроводов.

Утечки масла из поддонов агрегатов поступают в накопительную емкость с последующей подачей на склад ГСМ для дальнейшей регенерации. Конденсат от пылеуловителей поступает в емкости сбора конденсата и далее передвижными средствами вывозятся в места согласованные с местными органами санэпидемстанции. Система сбора конденсата и подачи - слива с ГПА выполняются закрытым способом. Емкости сбора снабжены указателями уровня.

На площадках эксплуатируемых компрессорных станций, объектов инфраструктуры, основные технологические процессы осуществляются с ограничением использования воды.

Вода расходуется в основном, на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала, пожаротушение, на производственные нужды (подпитки тепловых сетей оборотной системы мойки машин) полив зеленых насаждений.

Источниками водоснабжения эксплуатируемых КС Ухта, КС Синдор и других является водозабор подземных вод о трех разведочно-эксплутационных скважин (2 рабочие, 1 резервная) на каждой КС.

Оголовки скважин оборудуются блок-боксами насосных станций над артскважинами ТП 1684-1.4 с насосами ЭЦВ5-4-125.

Согласно "Положению о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения" №2640-82 проектируется зона санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Зона первого пояса санитарной охраны была принята 60 х 60 метров.

Границы второго и третьего поясов согласно "Рекомендаций по гидрологическим расчетам для определения второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения ВНИИ и ВаДГГО Госстрой СССР, были рассчитаны на стадии рабочей документации.

Расходы воды на хоз-питьевые нужды рабочих и служащих приняты согласно действующим нормам. Расходы воды на производственные нужды приняты по заданиям отделов технологов.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/сек. Расход воды на хозяйственно-питьевые и душевые нужды работающих составит 29.65 м3 /сутки на производственные нужды - 50.5 м3 /сутки. Суммарный расчетный расход воды на каждой площадке КС составит 85.15 м3 /сутки.

Учет расхода воды предусматривается водомерными узлами устанавливаемыми в б/б над артскважинами.

Сточные воды образующиеся на площадках КС, инфраструктуры, теплицах по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым.

Сточные воды с площадок КС и прилегающих к ним объектов вспомогательного назначения по самотечной сети канализации поступают на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с последующей их очисткой на песчаных фильтрах производительностью 50 м3 /сутки по ТП блок-бокс 1682.2-1 разработки СПКБ ПИГОМ.

Концентрация загрязнений сточных вод поступающих на очистные сооружения:

· БПК -350 мг/л

· взвешенных веществ -300 мг/л

· рН -6-7

Концентрация загрязнений после очистных сооружений:

· БПКполн -406 мг/л

· взвешенных веществ -5-6 мг/л

· рН -6-7

Производственные стоки предварительно очищаются на локальных очистных сооружениях и затем поступают в сеть хоз-бытовой канализации.

Дождевые воды с площадок КС отводятся поверхностным способом согласно проекту вертикальной планировки по лоткам и кюветам в пониженные места рельефа.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся с площадки КС Ухта по напорному коллектору диаметром 100 мм из политиленовых труб в ближайшую балку, расположенную на расстоянии 1.5 км северо-западнее КС, с площадки КС Синдор - в овраг, расположенной в 1.6 км южнее площадки КС.

При эксплуатации линейной части участка газопровода "Ухта-Торжок IV" предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие надежность эксплуатации и охрану окружающей среды:

· створы подводных переходов через водные преграды выбраны с учетом требований рыбохозяйственных органов, направленных на сохранение рыбных запасов водоемов;

· линейная запорная арматура газопровода оснащена устройствами автоматического аварийного закрытия, срабатывающими при резком падении давления газа;

· на участках сельскохозяйственных угодий (пашня, луг, выгон) предусматривается рекультивация плодородного слоя в полосе, используемой для строительства газопровода и его временное, на период строительства, складирование в отвалах с последующим восстановлением:

· предусматривается укрепление размываемых берегов рек, расположенных в зоне укладки газопровода.

Наиболее ответственным для сохранения экологических условий районов прохождения трассы являлся период строительства, во время которого должно было быть уделено большое внимание на проведение продуманной системы мер по охране природы, а именно:

· обязательное сохранение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ;

· тщательно производить рекультивацию земель, находящихся в сельскохозяйственном производстве;

· при расчистке полосы строительства от лесорастительности, рубку леса и корчевку пней производить в строгом соответствии со строительными нормами, складировано или захоронение пней производить в специально-отведенных местах, согласованных землепользователями и местными органами охраны природы;

· проезд строительной техники и механизмов осуществлять в пределах рекультивируемой полосы, не допуская проезда вне ее;

· строго придерживаться дорог и маршрутов перевозки грузов и проезда автотранспортных средств, согласованных с местными организациями;

· при производстве работ в сухой период года запрещается разведение костров, предупреждая этим возможное возгорание леса;

· запрещается мойка строительных машин и механизмов в водоемах. Для этих целей должны применяться передвижные моечные механизмы;

· запрещается слив горюче-смазочных материалов вне специально-оборудованных для этой цели мест, где устраняется возможность их попадания в почву;

· при сварочных и других огневых работах выполнять требования по противопожарной профилактике:

· производство строительных работ по сооружению переходов через реки рыбохозяйственного назначения только в периоды, согласованные с органами рыбнадзора, с полным исключением периода нереста;

· строго соблюдать требования местных органов охраны-природы по сохранению флоры и фауны в районе строительства;

· с целью уменьшения объема уносимого течением рек грунта при разработке подводных траншей, приносящего ущерб рыбному хозяйству водоема, грунт складируется на берегу в специально отведенных местах, согласованных с землеустроительными местными органами.

Вопросы охраны природы тесно связаны с надежностью конструктивных решений газопровода, т.е. нарушения его прочности, проявляется в разрыве труб, резко сказывается на экологических условиях.

На данном участке предусмотрены меры по повышению надежности газопровода:

а) введение повышенной категории для наиболее ответственных участков трассовых и внутриплощадочных трубопроводов: на участках переходов через водные преграды в русловой и пойменной части, подземные коммуникации, железные и автомобильные дороги.

б) проверка газопровода расчетом на:

· прочность при подземной прокладке;

· деформацию из условий температурного режима строительства;

· прочность из условия упругого изгиба в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также на прямолинейных участках;

· оптимальную балластировку;

· продольную устойчивость;

в) усиление антикоррозионной защиты за счет использования новых типов изоляционных материалов и покрытий, совершенствование защиты от блуждающих токов, установка станций катодной защиты;

г) укладка шлейфов КС в отдельных траншеях с обеспечением самокомпенсации;

д) применение систем телемеханики, позволяющих дистанционно перекрыть аварийные участки газопровода и определить утечки газа;

е) охлаждение газа на выходе КС с помощью аппаратов воздушного охлаждения.

Охрана воздушного бассейна от загрязнения

Вредными выбросами в атмосферу на площадках КС являются продукты сгорания топливного газа от котельных, природный газ и газовый конденсат.

Источники газовыделения - продувочные свечи, неплотности соединения газопроводов и оборудования, сбросы газа после предохранительных клапанов, дыхательные и дымовые свечи, дымовые трубы.

В соответствии с указаниями по расчету рассеивания в атмосферу вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, а также санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, высота дымовой котельной, продувочной свечи ГПА и другие свечи КС определяются на основании результатов аэродинамического расчета и проверяются расчетом рассеивания в атмосферу воздуха вредных веществ.

Котельная является основным источником теплоснабжения. Дымовая труба котельной, работающей на природном газе, рассчитывается с учетом выброса окислов азота.

Величина максимально-приземной концентрации окислов азота при расчете рассеивания в атмосферу вредных веществ, содержащихся в продуктах выбросов котельных составляет 0.05 мг/м3. Предельно допустимая концентрация окислов азота составляет Спо2 = 0.085 мг/м3.

Продувочные свечи ГПА имеют высоту 12 м, другие свечи на КС - не менее 6 м. Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого системами вытяжной общеобменной вентиляции помещений с производствами категорий А и Б предусматриваются на высоте не менее 1 м над высшей точкой кровли зданий.

В целях ослабления вредного воздействия выбросов на воздушный бассейн предусматривается:

· применение эффективных конструкций пылеуловителей и фильтров, обеспечивающих остаточное содержание пыли в выбросах ниже предельно-допустимых концентраций;

· выброс загрязненного воздуха местными вытяжными системами через воздуховод с факельными насадками.

При монтаже оборудования необходимо тщательно очищать поверхность стыкуемых деталей, использовать уплотнительные прокладки.

Вышеперечисленные загрязнения относятся к локальным и временным так как они рассеиваются под воздействием воздушных потоков, поэтому проводить расчет на рассеивание вредных веществ для КС не было целесообразно.

4.3 Расчет полей токсодоз

Работа газопроводных систем сопровождается технологическими, залповыми и непредвиденными аварийными выбросами газа при полном или частичном разрыве газопроводов.

Под аварией понимается повреждение трубопроводных транспортных систем, приводящее к их частичному или полному разрыву с выбросом под большим давлением вредных веществ в атмосферу в количествах, которые могут вызывать массовое поражение людей и окружающей среды.

Рассмотрим интенсивные, «взрывоподобные» процессы истечения газовой смеси и последующего распространения ее в атмосфере при авариях на газопроводах.

Исходные данные:

L=145000 [м]; d=1,387[м ]; Q=82,235*109 [м3/год]; r=0,73 [кг/м3]

P1=7,06 [МПа]; P2=5,24 [МПа]; T=281,1 [к]; t=20 [с]; x=92000 [м];

xа=77100 [м]; xb=100300 [м]; g=1,3 ; m=0,95 ; Z=0,792 ;

R=503,88 [м/с2 *к]

l1=14900 [м]; l2=8300 [м]; k3=3 ; k4=4

Где L-длина газопровода; d-внутренний диаметр трубы; Q-приведенный объемный расход газа; r-плотность газа при нормальных условиях;P1иP2-давления в начале и конце газопровода; T-температура газа в газопроводе; t-время закрытия кранов-отсекателей; x-координата места разрыва; xа и xb-координаты кранов a и b; g- показатель адиабаты газа; m-коэффициент расхода; Z- коэффициент сжимаемости газопровода; R-газовая постоянная; l1 и l2 –длины участков трубы между местом разрыва и кранами; k1 и k2 – коэффициенты, связанные с законом закрытия кранов.

3.3.1. Давление в месте разрыва газопровода

Аналогично находим давление в местах установки кранов

3.3.2. Найдем средние давления на участках между кранами- отсекателями и местом разрыва газопровода

3.3.3 Определим плотность газа r0 при давлении P0

3.3.4 Найдем средние плотности на участках слева и справа от разрыва

3.3.4 Найдем средние плотности на участках слева и справа от разрыва

3.3.5. Найдем массу полного выброса газа в атмосферу

Общая масса выброшенного углекислого газа:

В таблице 1 приведены результаты расчета поля токсодоз для устойчивого состояния атмосферы (категория Е), полученные умножением величин в таблице 3.6 ([8] стр. 20) на массу выброшенного углекислого газа.

V. Экономическая часть

Расчёт капитальных вложений.

Капитальные вложения в газопровод определяются на основе удельных показателей.

Удельные капитальные вложения на сооружение 1 км линейной части газопровода в нормативной базе даются с разбивкой по видам затрат:

- стоимость строительно-монтажных работ ( СМР );

- стоимость оборудования;

- прочие затраты.

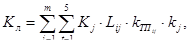

Удельные капитальные вложения на строительство 1 км газопровода на j- ом участке газопровода с учётом территориальных коэффициентов:

где Ксмр, Коб, Кпр – нормативные удельные затраты соответственно на строительно-монтажные работы ( СМР ), оборудование, прочие виды работ, тыс.руб./км ;

- территориальные коэффициенты соответственно на стоимость СМР, оборудования и прочие затраты.

- территориальные коэффициенты соответственно на стоимость СМР, оборудования и прочие затраты.

Капитальные вложения в линейную часть газопровода определяем из выражения:

где Кj – удельные капитальные вложения на строительство 1 км газопровода на j-ом участке с учётом территориальных коэффициентов ;

Lij - протяжённость j-ого участка газопровода при наличии i-ых топографических условиях местности;

- коэффициент, учитывающий особенности i-ых топографических условий местности на j-ом участке участка газопровода;

- коэффициент, учитывающий особенности i-ых топографических условий местности на j-ом участке участка газопровода;

- коэффициент, учитывающий отклонения от нормативных условий на j-ом участке участка газопровода .

- коэффициент, учитывающий отклонения от нормативных условий на j-ом участке участка газопровода .

Затраты на строительно-монтажные работы:

Капитальные вложения в строительство компрессорных станций проектируемого газопровода определяется по формуле:

где  - капитальные вложения в строительство компрессорного цеха i-ой КС;

- капитальные вложения в строительство компрессорного цеха i-ой КС;

- капитальные вложения в строительство установки охлаждения газа i-й КС;

- капитальные вложения в строительство установки охлаждения газа i-й КС;

- капитальные вложения в строительство воздушных линий электропередачи на i-й КС;

- капитальные вложения в строительство воздушных линий электропередачи на i-й КС;

- капитальные вложения в строительство подстанции i-й КС;

- капитальные вложения в строительство подстанции i-й КС;

- капитальные вложения в строительство теплоэлектростанции i-й КС

- капитальные вложения в строительство теплоэлектростанции i-й КС

Аналогично определяем стоимость строительно-монтажных работ:

Расчёт капитальных вложений в строительство компрессорного цеха производится по формуле:

где  - стоимость строительно-монтажных работ по компрессорному цеху i-й КС;

- стоимость строительно-монтажных работ по компрессорному цеху i-й КС;

- стоимость оборудования по компрессорному цеху i-й КС;

- стоимость оборудования по компрессорному цеху i-й КС;

- прочие затраты по компрессорному цеху i-й КС;

- прочие затраты по компрессорному цеху i-й КС;

- территориальные коэффициенты ;

- территориальные коэффициенты ;

- коэффициент, учитывающий отклонения условий строительства i-й КС от нормативных.

- коэффициент, учитывающий отклонения условий строительства i-й КС от нормативных.

Все расчёты по выше приведённым формулам сведены в табл.4.1 и табл.4.2.

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 138; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!