Демографическая задача (Рыбаковский Л.Л.)

В городе проживает 170 тыс. человек в возрасте до 16 лет. Мужчин в возрасте от 16 до 59 лет—150 тыс. человек, женщин в возрасте от 16 до 54 лет — 166 тыс. человек и 76 тыс. человек более старших возрастов. Численность неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте и неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте составляет 1% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте. Известно, что в городе 300 тыс. жителей являются работающими, из которых 292 тыс. чел. находятся в трудоспособном возрасте.

Рассчитайте:

1. долю населения трудоспособного возраста,

2. индекс потенциального замещения,

3. индекс пенсионной нагрузки,

4. индекс демографической нагрузки

Решение

Узнаём общую численность населения. Для этого сложим численность населения всех возрастных групп: 170+150+166+76 = 562 тыс. чел (общая численность населения).

Определим численность населения трудоспособного возраста: 150+166=316 тыс. человек

1) Доля трудоспособного населения = население в трудоспособном возрасте / общая численность населения = 316/562=0,56 (56%)

2) Индекс пенсионной нагрузки = 76/316 = 0,24 (24%)

3) Индекс потенциального замещения = 170/316 = 0,54 (54%)

4) Индекс демографической (общей) нагрузки = (76+170)/316 = 246/316 = 0,78 (78%)

Произведем проверку вычислений. Для этого сложим индексы пенсионной нагрузки и потенциального замещения. Сумма должна равняться индексу демографической (общей) нагрузки. 24% + 54% = 78%

Поло-возрастная пирамида

|

|

|

Для характеристики половозрастной структуры используется графический метод - половозрастная пирамида. Она представляет двустороннюю полосовую диаграмму, где на оси ординат отображается шкала возрастных групп, а на оси абсцисс — численность жителей. Мужчины представлены слева от оси ординат, а женщины — справа. Каждая возрастная группа отображается в виде горизонтальной полосы, длина которой соответствует численности соответствующего населения. С целью упрощения анализа чаще строятся пирамиды с пятилетними интервалами, хотя однолетние интервалы информативнее (рисунок ).

Рис.1 Возрастно-половая пирамида населения России на 01.01. 2004 г.

В зависимости от конфигурации выделяют три основных типа пирамид: прогрессивный, стабильный и регрессивный. При прогрессивном типе число родившихся детей (длина младенческой полоски) значительно превышает количество лиц пожилого и старшего возраста (длины полосок пожилых и старых людей). Такая форма действительно напоминает пирамиду, где с увеличением возраста численность людей в старших возрастных группах уменьшается, и их полоски становятся короче до смерти последнего человека. Получается равнобедренный треугольник с прямолинейными боковыми сторонами и некоторым перекосом вправо, в сторону женского контингента. Примером является пирамида населения Афганистана в 2005 г.

|

|

|

По мере ухудшения демографической ситуации численности новорождённых и детей уменьшаются, и полоски начинают выравниваться снизу, как в примере с Бутаном.

Ещё отчётливее это видно на пирамиде Турции, где от 0 до 30 лет численности возрастных страт почти одинаковые.

При регрессивной форме численность родившихся оказывается меньше, чем лиц среднего и старшего возраста. Такая пирамида приобретает вид бочонка, как в Боснии-Герцоговине в 2005 г.

Резкое сокращение числа родившихся и увеличение числа умерших образует на возрастной пирамиде впадину, которая окажется тем глубже, чем значительнее были потери. Наоборот, значительный выступ обусловлен выраженным ростом рождаемости или значительным уменьшением смертности. Для удобства восприятия по обеим сторонам пирамиды можно изобразить оси, на которых показываются календарные годы. Тогда легко соотнести впадины и выступы с теми историческими событиями, которые их вызывали.

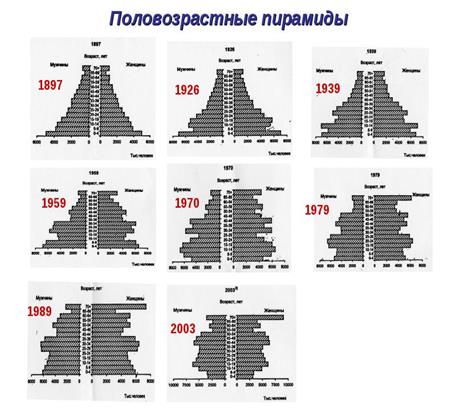

Для российской поло-возрастной пирамиды ХХ века характерны деформированные, изорванные края и сильная асимметрия мужской и женской частей пирамиды – рубцы от драматических периодов новейшей истории (рисунок). Сравнение конфигураций разных лет позволяет следить за динамикой здоровья общественного «организма» России. Например, сопоставление конфигураций пирамид 1989 и 2002 годов выявляет их трансформацию из стабильного типа в регрессивный. Это означает выраженное негативное влияние либеральных реформ на социальное здоровье россиян с развитием тяжёлого демографического кризиса.

|

|

|

Рисунок Поло-возрастные пирамиды России разных лет (вверху обрезаны по возрасту населения 70 лет)

На половозрастной пирамиде Германии (1959 г.) видны три выемки с резким уменьшением численности населения, особенно чётко – у женщин. Верхняя выемка (пик - у возраста 41 год) возникла в 1917-18 гг. – след от Первой мировая войны. Нижняя выемка (пик - у возраста 13 лет) возникла в 1946 г. – след от Второй мировой войны.

Смертность

Смертность относится к важнейшим демографическим процессам, определяющим интенсивность воспроизводства населения. Различаются понятия «число умерших» и «коэффициент смертности». Коэффициент смертности показывает количество умерших на 1000 жителей за календарный год. В зависимости от величины общей смертности выделяются уровни:

|

|

|

- низкая – до 10‰,

- средняя – 11-15‰,

- высокая – 16-25‰,

- очень высокая – более 25‰.

В 2017 и 2018 гг. количество умерших в России составило 1,83 и 1,85 млн., а коэффициент смертности равнялся 12,4 и 12,5‰.

Величина общего коэффициента смертности зависит от возрастного состава населения: чем оно моложе, тем смертность ниже. Для сравнения разных по возрастному распределению территорий используется стандартизованный коэффициент смертности. Он рассчитывается на условную популяцию с фиксированной возрастной структурой. С этой целью Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) разработал три стандарта: общемировой, европейский и азиатский.

Определяется также показатель «потерянных лет потенциальной жизни (potential years of life lost, PYLL). Он рассчитывает число лет, недожитых популяцией до некоторого нормативного возраста, обычно равного 70 годам. Предполагается, что каждый человек потенциально имеет 70 лет жизни и поэтому смерть в возрасте a приводит к потере 70-a лет жизни.

Причины смертности делятся на две группы: экзогенные (вызванные воздействиями внешней среды) и эндогенные (обусловленные внутренними резервами организма, врождёнными пороками развития и наследственными заболеваниями). Причины устанавливаются врачом или медицинским экспертом на основании поставленного диагноза или результатов патологоанатомического исследования. Официальная регистрация причин смерти стала проводиться с 1893 г. медицинскими и статистическими учреждениями на основе принятой по инициативе французского демографа Ж. Бертильона (1821—1883) «Международной классификации болезней». В настоящее время действует «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем», 10-й вариант которой был принят на 43-й сессии ВОЗ, проходившей в Женеве в 1989 г. В «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» выделен 21 класс болезней:

В России регистрация причин смерти стала проводиться с 1902 г. по классификации, разработанной «Обществом русских врачей в память Н. И. Пирогова». В СССР обязательная регистрация причин смерти была введена в 1925 г., но только в городах. С 1958 г. такая регистрация стала сплошной. С 1965 г. отечественная статистика начала пользоваться для регистрации смерти Международной классификацией, в которой насчитывается 21 класс причин смертности, объединяющих 5600 рубрик.

В 2017 г. в структуре причин смертности доминировали болезни системы кровообращения, доля которых составила 47,3% (таблица).

Таблица Структура причин общей смертности в России в 2017 г.

| Причины | Случаев (тыс.) | % от всех |

| Все причины | 1826 | 100,0 |

| Болезни системы кровообращения | 864 | 47,3 |

| Злокачественные новообразования | 288 | 15,8 |

| Травмы, отравления, несчастные случаи | 154 | 8,4 |

| Болезни органов пищеварения | 93 | 5,1 |

| Болезни органов дыхания | 77 | 4,2 |

| Инфекции | 3 | 1,9 |

| Прочие | 329 | 18,1 |

Коэффициент смертности по причинам – количество умерших от конкретных причин на 100 000 населения за календарный год.

Младенческая смертность – количество умерших на первом году жизни к числу родившихся живыми (на 1000 рождений) за календарный год.

Детская смертность – количество умерших в возрасте до пяти лет на 1000 жителей (‰).

Во всех возрастных группах смертность лиц мужского пола выше, чем женского, включая младенчество (таблица).

Таблица Коэффициенты младенческой смертности по полу в России за 1970-2010 гг.

| Годы | Мальчики | Девочки |

| 1970 | 26,2 | 19,7 |

| 1980 | 25,2 | 18,8 |

| 1990 | 20,2 | 14,7 |

| 2000 | 17,3 | 13,2 |

| 2005 | 12,5 | 9,4 |

| 2010 | 8,3 | 6,7 |

Наиболее частыми причинами младенческой смертности являются врожденные аномалии, асфиксия (удушение), инфекционные заболевания, осложнения при беременности и родах. К факторам риска младенческой смертности относят возраст матери (очень молодой или очень пожилой), тяжелые условия труда и вредные привычки (курение, алкоголь) во время беременности, состояние плода, непрофессионализм медицинского персонала. Коэффициент младенческой смертности принято считать показателем уровня социально-экономического и санитарно-медицинского развития. Хотя события последних десятилетий заставляют усомниться в правоте такой уверенности.

Рождаемость

Рождаемость является вторым базовым демографическим процессом. Она характеризуются тремя главными статистическими параметрами. Во-первых, это общее количество родившихся живыми за определённый год. До 1993 г. живорождённым считался в России ребёнок с признаками жизни, если его вес превышал 1000 г, длина тела - 35 см, а длительность утробной жизни составляла не менее 28 недель. Младенцы с весом менее 1000 г. регистрировались в органах ЗАГС после того, как проживали более семи суток (168 ч). В 1993 г. Россия перешла на международный стандарт определения живорождения. Живорожденным считается ребенок независимо от веса, роста и продолжительности утробной жизни, если он после отделения от организма матери самостоятельно проявляет любые признаки жизни.

Во-вторых, это общий коэффициент рождаемости, который показывает количество живых рождений на 1000 жителей. При его значении меньше 16‰ уровень рождаемости считается низким, от 16 до 24‰ — средним, от 24 до 40‰ ‒ высоким (таблица).

Таблица Шкала оценки общего коэффициента рождаемости

| Величина ОКР | Характеристика уровня рождаемости |

| менее 16,0 | Низкий, недостаточный для замещения поколений |

| 16,0 – 24,9 | Средний |

| 25,0 – 29,9 | Выше среднего |

| 30,0 –39,9 | Высокий |

| 40,0 и выше | Очень высокий |

В-третьих, это суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Общий коэффициент нельзя использовать для сравнения молодых и старых наций, поскольку он зависит от доли молодого населения. Чтобы устранить влияние возрастного фактора используется СКР. Он показывает количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста. Репродуктивным (детородным) служит диапазон 15-49 лет. Чтобы численность коренного населения оставалась постоянной, каждая гендерная пара должна оставить после себя двух детей. Однако из-за младенческой и детской смертности не все родившиеся доживают до репродуктивного периода. Поэтому для стабильного воспроизводства населения величина СКР должна равняться в среднем 2,15 ребёнка на одну женщину, или 215 детей на 100 женщин (таблица ).

Таблица Шкала оценки суммарного коэффициента рождаемости

| Величина СКР | Оценка уровня рождаемости и режима воспроизводства населения |

| менее 1,8 | Очень низкая рождаемость, суженое воспроизводство населения |

| 1,8-2,15 | Низкая рождаемость, при длительном сохранении данного уровня неизбежно суженое воспроизводство населения |

| 2,15-2,17 | Граница простого воспроизводства населения |

| 2,17-2,4 | Уровень рождаемости, при котором даже в случае довольно значительного повышения смертности может быть гарантировано простое воспроизводство населения и даже обеспечен его рост |

| 2,4-3,0 | Средний уровень рождаемости, расширенное воспроизводство населения и его стабильный рост |

| 3,0-4,0 | Уровень рождаемости выше среднего, расширенное воспроизводство населения и значительные темпы его роста |

| 4,0 и выше | Высокий уровень рождаемости, расширенное воспроизводство населения при быстрых темпах его роста. |

Традиционные расчеты СКР, предполагают, что все женщины, находящиеся в пределах репродуктивного возраста, рожают детей. Однако в действительности их число меньше. С учётом реальной брачности и фертильности, А.Б. Синельниковым в 1983 г. предложена потребная величина СКР. Для простого замещения поколений требуется его значение 2,5-2,6 ребенка в расчете на один эффективный брак.

Какой возраст беременности считается оптимальным?Наиболее продуктивным является диапазон 20-29 лет. С физиологической точки зрения самое здоровое потомство рождается в 18-25 гг. В более поздних сроках впервые рожающая женщина считается «старой первородящей».

Учёные из Университета имени Эразма Роттердамского проанализировали архивные данные о беременностях и родах более 58 тысяч женщин за период 300 лет, вплоть до 1970-х гг. Был составлен калькулятор фертильности - в каком возрасте следует рожать первого и последующего ребенка при условии, что женщина хочет стать матерью одного, двух или трех детей. При желании иметь троих детей, надо родить первенца не позднее 23 лет. При желании иметь двоих детей можно начинать не позднее 27 лет, а первого и единственного ребенка - в 32 года. Тогда вероятность успешного рождения составит более 90%. При откладывании беременности до 35 лет вероятность снижается до 50%. С возрастом качество и количество яйцеклеток неуклонно снижаются. ( 01.02.2017. Комсомольская правда. Средний возраст рождения первого ребенка в России увеличился до 25 с половиной лет).

Репродуктивная установка

Детерминанты рождаемости – это основные факторы, определяющие количество рождений. В демографии обычно выделяются материальные детерминанты (бытовые, экономические, социальные, медицинские) и психические (ценностные ориентации, установки, потребности).

Потребность в детях — главный внутренний двигатель и регулятор репродуктивного поведения. Чтобы ребенок родился, необходима социальная мотивация - «инстинкт материнства», не отождествляемый с сексуальной потребностью или с потребностью продолжения рода. Репродуктивные нормы усваиваются личностью в качестве средств ориентации поведения и образуют основу внутреннего контроля. Без наличия детей и подобающего их числа возникают затруднения в личностной самореализации, особенно после тридцати лет.

Демографы выделяют три основных показателя репродуктивной установки: среднее идеальное, среднее желаемое и среднее планируемое число детей:

1) среднее идеальное число - э то представление человека об оптимальном для страны количестве детей в семье;

2) среднее желаемое число - это личная потребность иметь определенное количество детей при наличии всех необходимых для этого условий;

3) среднее планируемое число детей - э то реальные намерения супругов иметь детей в конкретных условиях жизни.

Вопросы формулируются следующим образом:

1. Для демографического благополучия страны сколько детей надо иметь в среднем на семью?

2. Сколько детей хотели бы Вы иметь в семье при наличии всех необходимых для этого условий?

3. Сколько детей Вы планируете иметь в своей семье?

У кого дети уже есть, вопрос может быть сформулирован следующим образом: 3) «Сколько еще детей Вы собираетесь иметь?». Установки на идеальное и желаемое число детей у мужа и жены не всегда совпадают.

Наиболее точный прогноз реального числа рождений даёт третий вопрос: ожидаемое, планируемой число детей. Ниже представлено среднее ожидаемое число детей (по данным микропереписи населения 1994 г.) и итоговая рождаемость женщин 1950-1968 гг. рождений (рисунок )

Рисунок Соотношение ожидаемого и реального числе рождений по российским данным

Под таймингом рождений понимается откладывание их на более длительный срок под влиянием кратковременных обстоятельств. Возможна и обратная ситуация. Рождение ребенка может произойти раньше, чем намечали супруги, если сложатся благоприятные условия для прибавления семейства.

К причинам снижения потребности производства детей относятся:

- стремление к получению более высокого образования и карьерному росту,

- достижение экономического благополучия и приобретение собственного жилья,

- вовлеченность женщин в сферы общественного производства,

- толерантность к добрачным половым связям и сожительству,

- поздний возраст вступления в брачные отношения,

- увеличение количества разводов,

- недостаточная материальная помощь государства семьям, имеющим детей,

- трудности устройства детей в дошкольные учреждения.

В мире за последние 50-60 лет показатели рождаемости снизились на 40%. При этом суммарный коэффициент рождаемости уменьшился сильнее, чем общий. Все больше стран имеют интенсивность рождений недостаточную для простого замещения прежних поколений. При сохранении такой динамики через 25 лет каждое следующее поколение будет убывать примерно на 28%. В России в конце ХIХ века общий коэффициент рождаемости составлял 50‰, а суммарный коэффициент - 7,2 ребенка на одну женщину. Хотя естественный прирост населения был небольшим. Из-за высокой детской смертности до взрослого возраста доживало примерно половина рожденных детей.

Плодовитость (фертильность)

Среди индивидуальных детерминант рождаемости кроме репродуктивной установки важную роль играют психофизиологические характеристики гендерной пары. К ним относятся:

а) либидо (влечение к противоположному полу),

б) потенция (способность осуществить половой акт),

в) фертильность (физиологическая полноценность репродуктивного аппарата),

г) вынашиваемость (обеспечение девятимесячного вынашивания плода),

д) искусственные аборты,

ж) использование контрацептивных средств.

Теоретически возможным является 35 рождений за жизнь, реально осуществимым — 15-16 рождений.

Термин бесплодие означает неспособность иметь детей. О подозрении на бесплодие говорит отсутствии детей при регулярной половой жизни без применения контрацепции в течение года. Отсутствие детей в течение двух-трех лет является основанием для диагностики бесплодия. Оно может быть органическим и функциональным. При полной неспособности зачатия констатируется стерильность.

Оценка частоты репродуктивных контактов

При оценке рождаемости в привязке к социальным событиям обычно сравнивают их год в год. Это неправильно, поскольку факт рождения есть итог вынашивания плода, начавшегося с зачатия и длящегося в среднем девять месяцев. Например, в первый голодный год в 1932 г. рождаемость в СССР парадоксально не изменилась по сравнению с 1931 г. и снизилась только в 1933 г. (рисунок ).

Рисунок Снижение рождаемости в РСФСР за годы голода 1932-33 гг.

Загадка - кажущаяся, поскольку рождаемость в 1932 г. есть следствие частоты зачатий в 1931 г. А спад рождений в 1933 г. есть результат обвала частоты половых контактов в 1932 г.

Для совершенствования оценки предлагается индекс зачатий (ИЗ). Он показывает частоту ежегодных половых контактов (на 1000 жителей), закончившихся оплодотворением яйцеклетки. Расчёт ИЗ для конкретного года проводится так: 1) определяется ежемесячная рождаемость и умноженная на три; 2) плюс средняя ежемесячная рождаемость за следующий год, умноженная на девять; 3) их сумма делится на 12. Величина ИЗ зависит также от частоты абортов и выкидышей. При их стабильности величина ИЗ точно соответствует частоте репродуктивных контактов.

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 1160; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!