Состав системы спутниковой связи.

Система связи через ИСЗ представляет собой сложный комплекс, включающий:

1. центр управления, осуществляющий управление работой земных станций и спутников-ретрансляторов, планирование запусков спутников, распределение каналов связи и т.д.;

2. искусственные спутники Земли, оснащенные ретрансляционной аппаратурой, системами ориентации, управления, терморегулирования и электропитания;

3. ракетно-космический комплекс, объединяющий наземное технические и стартовое оборудование и ракеты-носители;

4. земные станции спутниковой связи, оснащенные приемо-передающей аппаратурой и осуществляющие обмен информацией;

5. командно-измерительный комплекс, осуществляющий определение параметров орбит ИСЗ, прогнозирование их движения, выдачу данных для наведения антенн земных станций на ИСЗ, передачукоманд управления аппаратуре спутника;

6. система наведения антенн земных станций на ИСЗ и слежения за ними;

7. наземная каналообразующая аппаратура (КОА), объединяющая узкополосную информацию в групповые сигналы;

8. наземные соединительные линии, направленные от земных станций к наземным пунктам-источникам и получателям информации;

9. аппаратура обработки сигналов, предназначенная для согласования структуры сигналов в наземных и космических линиях;

10. система автоматического управления связью, предназначенная для выбора каналов и направлений связи, эффективного использования пропускной способности ретранслятора и оптимизации всей системы;

|

|

|

11. система служебной связи для ведения служебных переговоров, передачи команд и сигналов управлений земным станциям;

12. система контроля качественных показателей аппаратуры и каналов связи;

13. различные вспомогательные службы, такие как служба единого времени, систем энерго- и водоснабжения, технического ремонта и т.д.

Основу сети спутниковой связи составляют наземные станции спутниковой связи и бортовые ретрансляторы, установленные на ИСЗ.

Способы организации связи через ИСЗ

Простейший вариант построения системы спутниковой связи состоит в том, что любая пара земных станций связывается независимыми линиями связи, включающими ретранслятор. При этом должен быть обеспечен многостанционный (свободный) доступ к ретранслятору. Для обеспечения свободного доступа каждая земная станция должна формировать сигналы ортогональные сигналам других станций.

Известны три основных способы формирования ортогональных сигналов: с разделением по частоте, по времени, по форме. Однако полностью задача выбора ортогональных сигналов, наиболее устойчивых к помехам и искажениям, характерным для ретранслятора, к настоящему времени не решена.

|

|

|

Кроме того, при построении сети по принципу "каждый с каждым" каналы, отводимые земной станции, будут задействованы не полностью. Вследствие этого будут неэффективно использоваться полоса и мощность ретранслятора. Существенно усложнится и приемное оборудование земных станций.

Другим вариантом построения разветвленной системы связи через ИСЗ является способ организации связи через центральную станцию (ЦС). В этом случае ЦС имеет возможность передавать информацию всем наземным малоканальным станциям (МС), используя, например, временное уплотнение, а для установления связи МС с ЦС (обратный канал) может использоваться частотное разделение сигналов.

Если возникает необходимость передачи информации от одной МС к другой, то первая станция передает на ЦС адрес той МС, с которой она хочет связаться, а ЦС через свою каналообразующую аппаратуру ретранслирует сигнал по данному адресу. Аналогично поступает и другая МС.

Достоинствами такой организации связи являются: существенно более эффективное использование аппаратуры ретранслятора, упрощение приемного оборудования МС и возможность оперативной передачи информации с ЦС.

|

|

|

Оборудование наземных станций спутниковой связи

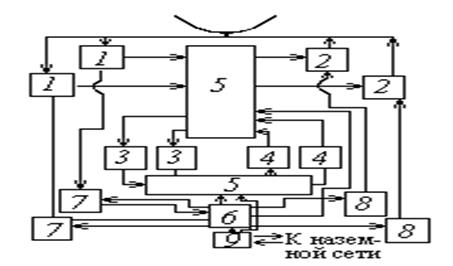

Центральная станция сети представляет собой сложный комплекс (рис.9.22).

Рис.9.22

Наней размещается приемная 1 и передающая 2 аппаратура многоканальных подстволов, рассчитанная на прием всей информации с МС и передачу ответной информации. Для разделения принятых многоканальных подстволов на индивидуальные каналы к каждому принимаемому подстволу через коммутатор 5 подключается приемный полукомплект каналообразующей аппаратуры З. Для обмена между МС и ЦС служебной информацией в каждом подстволе должен иметься служебный канал. Приемная 7 и передающая 8 аппаратура служебной связи также подключается к каждому принимаемому подстволу.

Индивидуальные каналы, полученные на выходе приемных полукомплектов аппаратуры уплотнения, перекоммутируются в соответствии с адресами в новые группы, которые должны передаваться на МС. Часть сигналов направляется коммутатором на устройства сопряжения спутниковых и наземных каналов 9, связывающих абонентов со спутниковой сетью. В свою очередь информация, которая должна передаваться от ЦС к МС, подводится через аппаратуру сопряжения к коммутатору, где формируется в группы для подачи к излучаемым подстволам. Эти группы с выхода коммутатора подаются на передающие полукомплекты аппаратуры уплотнения 4 и затем на передатчики подстволов 2.

|

|

|

Коммутатор осуществляет необходимые соединения по командам, которые поступают от аппаратуры управления 6. Эта аппаратура по служебным линиям получает информацию, необходимую для установления соединения: вызовы, адреса каналов и т.д. В соответствии с этой информацией и ситуацией на сети, которая записывается в память аппаратуры управления, вырабатываются команды для коммутатора ЦС и МС (последние направляются по служебным линиям на нужные МС).

Функциональная схема МС подобна схеме ЦС. Основным отличием является то, что на МС значительно меньший объем приемопередающей аппаратуры, проще функции аппаратуры управления и коммутатора.

Следует учитывать, что земные станции спутниковойсвязи кроме собственно связной аппаратуры имеют ряд подсистем, предназначенных для обеспечения автономного энергопитания станции, программного наведения антенн на спутники и сопровождения ИСЗ при движении по орбите, а также для компенсации доплеровского сдвига частот.

Бортовые ретрансляторы

Важнейшей частью спутниковой системы связи является ретранслятор, расположенный на борту ИСЗ.

Существует несколько типов активных бортовых ретрансляторов:

1. ретранслятор гетеродинного типа, в котором принятые с земной станции сигналы в основном усиливаются на промежуточной частоте. Ширина полосы пропускания каждого ствола ретранслятора составляет 35-40 МГц. Обычно бортовой ретранслятор имеет несколько стволов, часть из которых являются резервными. Так "Молния-3" имеет 3 ствола, а ретранслятор "Радуга" - 6 стволов;

2. ретранслятор линейного типа, в котором все усиление производится на СВЧ со сдвигом частоты передачи относительно частоты приема. Ширина полосы пропускания каждого ствола такого ретранслятора может быть до 250 МГц. По такому принципу построены американские спутники "Истелсат - 3»

3. ретрансляторы с обработкой (демодуляцией) сигналов на борту и последующим переизлучением на заданной частоте. Такой способ ретрансляции позволяет повысить помехоустойчивость спутниковой радиолинии.

Дополнительную возможность существенного повышения помехоустойчивости систем связи через ИСЗ обеспечивает применениена спутниках узконаправлениях антенн с управляемой диаграммой направленности (рис.9.23) .Однако при этом значительно усложняется система стабилизации ИСЗ, антенные системы и аппаратура наведения антенн.

Упрощенная структурная схема бортового оборудования спутника-ретранслятора представлена на рис. 9.24 Основными элементами является:

- связной приемопередатчик (I);

- телеметрический передатчик(2);

- телеметрический приемник (3);

- приемник команд (4);

- радиомаяк (5);

- разделительные фильтры (6);

- устройство ориентации (7);

- блок кодирования и уплотнения (8);

- цепи команд управления и программное устройство (9);

- система стабилизации космического аппарата (10);

- система управления антеннами (11);

- система энергопитания (12).

Рис.9.23 Рис.9.24

Параметры бортового ретранслятора ИС3 практически аналогичны параметрам промежуточной станции наземной PРЛ прямой видимости. Особенностью является то, что на спутниковых радиолиниях основной составляющей шумов в канале являются собственные шумы и, вследствие этого, повышенные требования предъявляются к шумовым характеристикам бортовых приемников. При проектировании систем спутниковой связи суммарные шумы бортовой аппаратуры задаются на 8-10 дБ ниже шумов приемной аппаратуры земных станций.

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 962; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!