Прогнозирование темпов экономического роста и макроэкономических показателей

Данный раздел посвящен вопросам прогнозирования темпов, качества экономического роста и макроэкономических показателей. Дается понятие экономического роста, рассматривается как объекты прогнозирования экономический рост, макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические счета. Формулируются макроэкономические цели и система макроэкономических показателей. Раскрывается сущность основных методов, используемых для прогнозирования макроэкономических показателей и экономического роста приводятся формулы.

Ключевые понятия: экономический рост, сбалансированный экономический рост, годовые и среднегодовые темпы роста и прироста, валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), конечная продукция, номинальный ВНП, реальный ВНП, дефлятор ВНП, потенциальный ВНП, лаг ВНП, система национальных счетов, методы экстраполяции, экономико-математические модели, факторные модели, метод дефляции, производственный метод, распределительный метод, метод конечного использования ВВП

Под экономическим ростом понимается увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов производства, увеличение национального дохода, выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и непроизводственных ресурсов.

|

|

|

Экономический рост – это результат к которому стремится развитие общественного производства в любой стране. Конечной целью экономического роста является увеличение потребления и благосостояния людей.

Поскольку в настоящее время СОП и НД, рассчитываемые по прежней методологии, теряют свою значимость, ограничимся рассмотрением методов прогнозирования объемов и темпов изменения ВНП (ВВП) – индикатора экономики в условиях рыночных отношений.

В зарубежной практике прогнозирование ВНП (ВВП) осуществляется различными методами. Широко используются методы: экстраполяции; экономико-математические модели; методы дефляции; производственный, распределительный методы и метод конечного использования ВВП. Указанные методы получают распространение в странах СНГ, в том числе в России. Рассмотрим основные положения указанных методов.

Методы экстраполяции предполагают исследование возможных тенденций изменения рядов динамики макроэкономических показателей (ВВП и др.) с помощью различных временных функций (трендовых моделей). При сохранении условий экономического развития в будущем временные функции могут быть экстраполированы и тем самым найдены прогнозные оценки динамики производства и отдельных факторов.

|

|

|

Зависимость может быть линейной и нелинейной

(f(t) = a + bt - линейная;

- степенная;

- степенная;

- гиперболическая;

- гиперболическая;

- показательная и др.; a и b – параметры функций

- показательная и др.; a и b – параметры функций

Следует помнить, что линейная зависимость обычно не рассматривается как очень «глубокая» для целей прогнозирования.

Экономико-математические модели. Факторные модели экономического роста. Моделирование экономического роста выполняет различные практические функции – аналитические, прогнозные, программные. Модели экономического роста используются как теоретические аналоги прошлого и вероятного будущего развития.

В результате моделирования осуществляется поиск такой комбинации факторов экономического роста, которая позволит максимально сконцентрировать имеющиеся ресурсы и обеспечить наиболее высокий экономический рост.

Суть факторных моделей экономического роста состоит установлении количественных связей между объемом и динамикой производства ВВП и объемом и динамикой производственных ресурсов. В случае, когда в анализ и прогноз включен один вид производственных ресурсов (например, только основные производственные фонды, или только затраты труда), то результатом будет являться построение однофакторной модели, в случае рассмотрения нескольких видов производственных ресурсов – многофакторные модели.

|

|

|

Рассмотрим простейшие факторные модели, а затем перейдем к более сложным.

Простейшая однофакторная модель имеет вид:

Y = f (x),

где Y – физический объем конечного продукта;

x – физический объем конкретного типа производственных ресурсов.

Первичной формой взаимосвязи между Y и х является:

(1),

(1),

где a – эффективность фактора, неизменная для каждого времени t.

В приведенной функции предполагается, что эффективность a стабильна и равна среднему показателю. Если рассматривать уравнение (1) в динамике, то оно примет вид:

(2),

(2),

т.е. эффективность фактора меняется от периода к периоду. Причем уравнение (2) показывает, что повышение темпа прироста фактора на один пункт дает на один пункт ускорение темпа прироста самого производства конечного продукта.

Но такое допущение не всегда соответствует действительности. Поэтому уравнение (2) может быть модифицировано в функцию:

(3),

(3),

в результате получим, что увеличение фактора  в «n» раз дает увеличение

в «n» раз дает увеличение  (объема выпуска) в

(объема выпуска) в  раз.

раз.

|

|

|

Если a > 1, то эффективность фактора возрастает; если a < 1 – эффективность фактора уменьшается.

Однофакторные модели экономического роста основаны на предположении, что физический объем ВНП (ВВП) и его динамика определяются объемом и динамикой какого-то одного фактора производства. Тем самым совокупный результат взаимодействия различных факторов «приписывается» лишь одному фактору. Недостаток такого подхода очевиден, хотя во многих случаях однофакторные модели дают хорошие результаты при сравнительно небольших затратах времени и средств.

Наиболее приемлемой для прогнозирования макроэкономических показателей является двухфакторная модель в форме производственной функции:

|

где  - два производственных фактора, например, производственные фонды и затраты труда, изменяющиеся во времени.

- два производственных фактора, например, производственные фонды и затраты труда, изменяющиеся во времени.

Параметры a и b характеризуют зависимость (эластичность) объема и динамики продукции (  ) от объема и динамики факторов производства

) от объема и динамики факторов производства  , причем a характеризует прирост

, причем a характеризует прирост  , приходящийся на единицу прироста

, приходящийся на единицу прироста  (при

(при  = const), а b - прирост

= const), а b - прирост  , приходящийся на единицу прироста

, приходящийся на единицу прироста  (при

(при  = const). При этом должно выполняться условие a > 0 и b > 0. Параметр

= const). При этом должно выполняться условие a > 0 и b > 0. Параметр  отражает влияние не идентифицированных, т.е. не учтенных в модели факторов и меняющихся условий производства.

отражает влияние не идентифицированных, т.е. не учтенных в модели факторов и меняющихся условий производства.

Метод дефляции. Дефилирование осуществляется через индексы цен и структуру производства. В частности при расчете прогнозного показателя ВВП используются индексы потребительских цен, оптовых (отпускных) цен, цен экспорта, импорта и прогнозируемые объемы производства. Сущность методики заключается в следующем. Расчет производится по этапам. Вначале рассматривается реальный ВВП. Все отрасли экономики подразделяются на две группы: сельское хозяйство и несельскохозяйственные отрасли. Такое деление связано с сезонностью сельскохозяйственного производства и существенными колебаниями производства по кварталам. Определяются темпы изменения объема производства по сельскому хозяйству и прочим отраслям по кварталам. При этом используются прогнозные расчеты отраслевых министерств и ведомств. Учитывая соотношение между сельскохозяйственными и несельскохозяйственными отраслями, темпы изменения объема производства по кварталам находят годовые темпы изменения объема производства. После этого производится расчет реального ВВП на прогнозируемый период по формуле:

,

,

где  – объем реального ВВП в прогнозируемом периоде;

– объем реального ВВП в прогнозируемом периоде;  - объем ВВП в базисном периоде;

- объем ВВП в базисном периоде;  - темпы изменения объема ВВП в прогнозируемом периоде по сравнению с базисным.

- темпы изменения объема ВВП в прогнозируемом периоде по сравнению с базисным.

На втором этапе определяется номинальный ВВП по формуле:

.

.

(дефлятор ВВП) рассчитывается исходя из структуры использования ВВП (удельных весов конечного потребления, накопления, экспорта и импорта) и

(дефлятор ВВП) рассчитывается исходя из структуры использования ВВП (удельных весов конечного потребления, накопления, экспорта и импорта) и  (потребительских, оптовых (отпускных) цен, цен экспорт и импорта).

(потребительских, оптовых (отпускных) цен, цен экспорт и импорта).

Прогноз дефлятора ВВП можно осуществлять следующим образом:

,

,

где  - прогнозируемый индекс цен;

- прогнозируемый индекс цен;  - прогнозируемое количество продукции i в период t+1;

- прогнозируемое количество продукции i в период t+1;  - цены продукции i соответственно в t+1 и t годах.

- цены продукции i соответственно в t+1 и t годах.

По приведенной формуле составим прогноз индекса цен до 2015 года.

| Год | Валовой внутренний продукт (млрд руб) | Индекс цен |

| 1995 | 10361,7 | |

| 1996 | 9987,9 | 1,458 |

| 1997 | 10125,8 | 1,151 |

| 1998 | 9584,6 | 1,186 |

| 1999 | 10193,4 | 1,725 |

| 2000 | 11217,3 | 1,376 |

| 2001 | 11788,4 | 1,165 |

| 2002 | 12310,1 | 1,155 |

| 2003 | 13208,2 | 1,138 |

| 2004 | 14156,0 | 1,203 |

| 2005 | 15058,7 | 1,193 |

| 2006 | 16286,5 | 1,152 |

| 2007 | 17676,5 | 1,138 |

| 2008 | 18603,1 | 1,184 |

| 2009 | 17135,8 | 1,025 |

| 2010 | 17557,8 | 1,463 |

| 2011 | 25687,1 | 1,598 |

| 2012 | 41047,9 | 1,726 |

| 2013 | 70848,7 | 1,857 |

| 2014 | 131566,0 | 2,005 |

| 2015 | 263789,9 | 2,132 |

*Данные рассчитаны в реальных ценах. За базисный год принят 2003 г.

Из данного прогноза можно сделать вывод, что цены в будущем будут расти динамичнее, чем сейчас и темпы инфляции повысятся. Рост ВВП во многом будет определяться общим ростом экономики и потребления.

Заключение

Из данного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Основные задачи регионального управления направлены на повышение социально-экономического уровня региона, в современных же условиях и в контексте данной работы, на сглаживание неравномерности развития с другими регионами, в сторону повышения показателей;

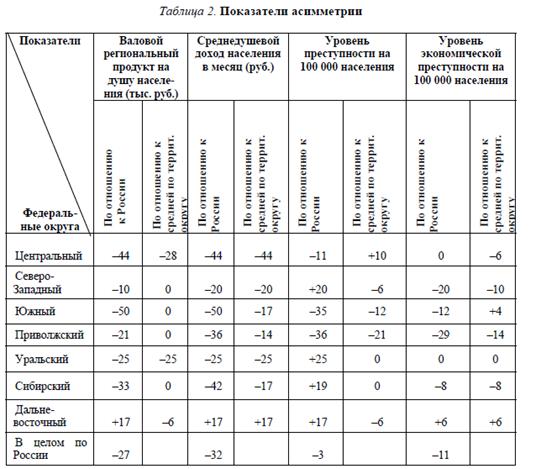

2. Для математической характеристики асимметрии регионального развития рассчитывается «Индикатор дифференциации», который включает в себя основные социально-экономические показатели регионов, такие как: валовый региональный продукт, среднедушевые доходы населения, уровень преступности, уровень экономической преступности и т.д.;

3. Основными причинами современного состояния сильной социально-экономической асимметрии стало ослабление регулирующей роли государства в ходе «перестройки», а также сильные хозяйственные, территориальные и природно-климатические возможности субъектов РФ.

Исследование показывает, дифференциация в РФ между субъектами с крайними показателями достигает 103 раз, а в среднем по РФ этот показатель равен 15. С течением времени этот показатель увеличивается и разница между богатыми и бедными регионами растет, что приводит к нестабильности в стране.

4. Основным путем преодоления социально-экономической асимметрии является развитие специализированных государственных программ, развитие транспортной инфраструктуры в масштабе всей страны, предоставление более широких полномочий региональным властям и рациональное выстраивание вертикали власти.

5. К новым методам преодоления социально-экономической асимметрии относятся отработка механизма эффективного частно-государственного партнерства и повсеместно ввести долгосрочное планирования развития экономики региона.

Сохранение и развитие России как федеративного государства во многом зависит от эффективной региональной и национальной политики, реализуемой в стране.

Наличие столь значительных отличий в уровне жизни населения, в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации — республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и тем более целых регионов неизбежно может создавать и уже создает серьезные предпосылки для возникновения в стране социально-политической напряженности, усиления недовольства населения наиболее депрессивных субъектов Российской Федерации своим положением, угрозы существованию целостности России как единого государства. Проявленные федеральной властью готовность к политическому компромиссу и решительность в пресечении экстремистских действий позволили резко снизить межнациональную напряженность, сохранить и укрепить целостность Российской Федерации.

Список используемой литературы

1. www.gks.ru Сайт службы государственной статистики

2. Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С. 181.

3. Бочарников И.В. Основные направления противодействия сепаратизму в Российской Федерации // Власть. 2008. № 11. С. 19

4. Бюджетный кодекс РФ, Рид Групп, 2010 г, 256с.

5. Видяпин В.И., Степанов М.В. учебник «Региональная экономика», М.:Инфра-М.2009. – 666с.

6. Григорьев С., Зубаревич Н., Урожаева Ю. Сцилла и Харибда региональной политики // Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 83; Зубаревич Н.В. Стратегия пространственного развития в период экономического роста // Вестник МГУ. 2008. № 1.

7. Доклад Совета Федерации Федерального собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М.: Совет Федерации, 2007. С. 38.

8. Доктрина регионального развития РФ / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования [Электронный ресурс] Режим доступа: www.rusrand.ru

9. Игнатов В.Г. ТЕRRА ECONOMICUS (Экономичeский вестник Ростовского государственного университета) 2009 Том 7 № 2 с.137

10. Лавровский Б.Л. Региональная асимметрия в Российской Федерации: измерение и регулирование // Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии. – Новосибирск: Экор, Сибирское соглашение, 2000

11. Лексин В. Швецов А. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Статья 2. Реформы и целостность государства. Проблемы территориальной дифференциации и дезинтеграции // Российский экономический журнал. 1999, № 11-12

12. Малчинов А.С. Региональное измерение государственной экономической политики России / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М.: Научный эксперт, 2007. С. 11.

13. Мамедов О.Ю. Юг России в координатах глобализации и регионализации // Северный Кавказ в национальной стратегии России / под ред. В.А. Тишкова. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008.

14. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 2007 года

15. Фетисов Г.Г, Орешин В.П. «Региональная экономика и управление» Москва, ИНФРА-М 2006г., с 189

Приложение 1

Расчет показателей асимметрии в РФ за 2002 г.

Показатель асимметрии Линдберга может быть отрицательным и положительным. Рассматривая этот же показатель по Дальневосточному округу, видим, что As = +6%, т. е. больше половины областей имеют уровень экономической преступности выше, чем общероссийский.

[1] Фетисов Г.Г, Орешин В.П. «Региональная экономика и управление» Москва, ИНФРА-М 2006г., с 189

[2]Лексин В. Швецов А. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Статья 2. Реформы и целостность государства. Проблемы территориальной дифференциации и дезинтеграции // Российский экономический журнал. 1999, № 11-12. С. 36–44.

[3] Лавровский Б.Л. Региональная асимметрия в Российской Федерации: измерение и регулирование // Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии. – Новосибирск: Экор, Сибирское соглашение, 2000. С. 272–306.

[4] Мамедов О.Ю. Юг России в координатах глобализации и регионализации // Северный Кавказ в национальной стратегии России / под ред. В.А. Тишкова. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008.

[5] Видяпина В.И., М.В. учебник «Региональная экономика» С. 202 – 203

[6] Доктрина регионального развития РФ / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования [Электронный ресурс] Режим доступа: www.rusrand.ru

[7] Григорьев С., Зубаревич Н., Урожаева Ю. Сцилла и Харибда региональной политики // Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 83; Зубаревич Н.В. Стратегия пространственного развития в период экономического роста // Вестник МГУ. 2008. № 1.

[8] Доклад Совета Федерации Федерального собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М.: Совет Федерации, 2007. С. 38.

[9] Региональное измерение государственной экономической политики России / под общ. ред. А.С. Малчинова; Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М.: Научный эксперт, 2007. С. 11.

[10] Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С. 181.

[11] Бочарников И.В. Основные направления противодействия сепаратизму в Российской Федерации // Власть. 2008. № 11. С. 19.

[12] В.Г. Игнатов ТЕRRА ECONOMICUS (Экономичeский вестник Ростовского государственного университета) 2009 Том 7 № 2 с.137

[13] Мамедов О.Ю. Юг России в координатах глобализации и регионализации // Северный Кавказ в национальной стратегии России / под ред. В.А. Тишкова. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. С. 166-167

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 471; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!