Терморегуляция за счет изменения интенсивности потовыделения.

Тема 9. Пром. вентиляция и кондиционирование.

Вентиляция - организованный и регулируемый воздухообмен для удаления загрязненного воздуха и подачи на его место свежего.

9.1. Естественная вентиляция (ЕВ) – воздухообмен за счет возникающей разницы давлений снаружи и внутри здания.

а). Тепловой напор (гравитационное давление)

Δp = g*H*(ρнар. - ρвнутри), Па,

где H – расстояние между высотами приточного и выходящего потока воздуха, м.

б). Ветровой напор

Δр = Каэр*ρнар*V2/2, Па,

где Каэр - коэффициент аэродинамического сопротивления;

V – скорость ветра, м/с.

9.1.1. Неорганизованная ЕВ (инфильтрация и естественное проветривание) – воздухообмен через неплотности в ограждающих конструкциях и через открытые форточки и окна.

9.1.2. Организованная ЕВ (аэрация и канальная вентиляция)

Аэрация (рис. а) – общеобменная вентиляция через открывающиеся фрамуги и аэрационные фонари (для цехов с большими тепловыделениями)

Канальная вентиляция (рис. б) - вытяжная (административные и жилые здания – кухня, санузлы) и приточно-вытяжная (например, подвалы гаражей).

Расчет при Токр = +5С

V верх = 0,5…0,8 м/с – верхние этажи

V ниж = 1 м/с – нижние этажи

V вытяж = 1,5 м/с – вытяжная шахта

Достоинства ЕВ – нет затрат энергии.

Недостатки ЕВ – 1) невозможно проводить обработку воздуха; 2) неэффективна в теплое время года.

9.2. Механическая вентиляция (МВ) – воздухообмен по вент. каналам (воздуховодам) с помощью механического побудителя движения (вентилятор).

|

|

|

Достоинства МВ – 1) большой радиус действия; 2) возможность регулировки воздухообмена; 3) возможность обработки воздуха (увлажнение, осушка, обогрев, охлаждение и т.д.) и т.д.

Недостатки МВ – 1) большая стоимость строительства и эксплуатации МВ; 2) необходимость защиты от шума.

9.2.1. Общеобменная вентиляция - для удаления избытков явной теплоты (1), влаги (2) и вредных веществ (3) из всего объема помещения.

Явная теплота – теплота, воздействующая непосредственно на изменения температуры воздуха в помещении.

Lпр = Lвыт => p 1 = p2 = pатм – как правило;

Lпр > Lвыт => p 1 > p2, pатм – для особо чистых цехов (например в электронной пром-ти);

Lпр < Lвыт => p 1 < p2, pатм – для «грязных» цехов (например бактериологические лаборатории).

Классификация МВ:

По расположению приточных и вытяжных отверстий:

- сверху - вниз ;

- снизу - вверх ;

- снизу - вниз;

- сверху - вверх.

По способу удаления/подачи воздуха:

- приточная;

- вытяжная;

- вытяжная;

- приточно-вытяжная;

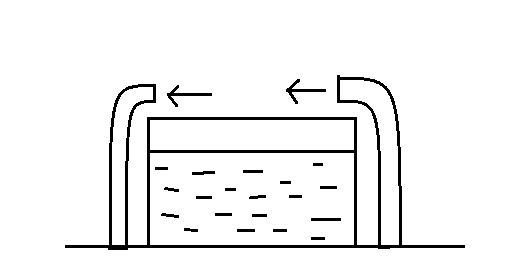

- с частичной рециркуляцией (см. рис.).

Расчет ООВ (общеобменная вентиляция) производят по избыткам явной теплоты (1), влаги (2) и вредным вещества (3). Расчет проводят по отдельности; потребный воздухообмен принимается по максимальному значению из 3 расчетов.

|

|

|

Для качественной оценки эффективности воздухообмена используют понятие «кратность воздухообмена Кв»

Кв = L пр/ V, час-1,

где L пр – объемный расход приточного воздуха, м3/час, V – объем помещения, м3.

При нормальном микроклимате и отсутствии вредных выделений

(Сmax <ПДК) расход ООВ принимают в зависимости от объема помещения на одного работника.

При

При

При

Если нет ЕВ

квартира

9.2.2. Местная вентиляция. Необходимые параметры МК создаются непосредственно на рабочих местах.

Местная приточная вентиляция:

- воздушное душирование (см. рис.);

Y  350Вт/м2

350Вт/м2

- воздушный оазис (для горячих цехов, зона предназначена для отдыха) – создание выгороженных (с помощью выгородок) площадей, «затапливаемых» свежим прохладным воздухом;

- воздушно-тепловые завесы (если ворота открываются не реже одного раза в час или более 40 мин за смену). Бывают с нижней подачей воздуха и боковой.

Местная вытяжная локализующая вентиляция (местные отсосы). Местные отсосы бывают открытые (вытяжные зонты, бортовые отсосы и т.д.), полузакрытые (вытяжные шкафы) и закрытые (кожухи, камеры).

|

|

|

9.2.3. Аварийная вентиляция.

Где возможно внезапное попадание в воздух вредных или опасных веществ

Кав+оов>8 час-1

9.2.4. Смешанная вентиляция=ООВ+Мест.В.

9.3. Кондиционирование.

Кондиционирование – автоматическая обработка воздуха с целью поддержания необходимых параметров микроклимата независимо от наружных условий и режима внутри помещения; при этом регулируются температура воздуха, его влажность, скорость подачи, а так же проводится специальная обработка воздуха (ионизация, озонирование, дезодарация).

Тема 10. Вредные вещества.

Вредные вещества (ВВ) – вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в процессе контакта с ВВ, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

10.1. Классификация ВВ по их практическому использованию:

- промышленные яды (растворители, горюче-смазочные материалы, красители и т.д.);

- ядохимикаты в сельском хозяйстве (гербициды, инсектоциды и т.д.);

- лекарства;

- бытовые химикаты (средства санитарии, личной гигиены, косметика);

|

|

|

- пищевые (уксусная кислота и т.д.);

- растительные и животные яды (мухоморы, яд змей, скорпионов);

- отравляющие вещества (фосген, зарины и т.д.).

10.2. Основные характеристики ВВ:

1. ПДК – концентрации ВВ, которые при ежедневной работе не более 41 часа в неделю в течение всего трудового стажа не могут вызвать…(определение вредных веществ).

2. Агрегатное состояние ВВ: пары/газы или аэрозоли

Аэрозоли – двухфазная система, у которой сплошная фаза (дисперсионная среда) это газ (воздух), а дисперсная фаза – это капельки жидкости (туман) или твердые частички (дым, пыль), витающие в газе (воздухе).

Дым=0,1-0,5мкм

Пыль>1мкм

Туман=0,3-0,5мкм – при распылении жидкости и при конденсации

3. Класс опасности.

Класс опасности ВВ устанавливается по 7 показателям. Различают 4 класса опасности ВВ:

I – чрезвычайно опасные ВВ;

II – высоко опасные ВВ;

III – умеренно опасные ВВ;

IV – слабо опасные ВВ.

Таблица

Классификация ВВ ( 4 показателя из 7 - извлечение из ГОСТ)

| Показатель | Класс опасности ВВ | ||||

| I | II | III | IV | V-VII | |

| ПДК, мг/м3 | <0,1 | 0,1…10 | 1,1…10,0 | >10,0 | … |

, мг/кг , мг/кг

| <15 | 15…150 | 151…5000 | >5000 | … |

, мг/кг , мг/кг

| <100 | 100…500 | 501…2500 | >2500 | … |

, мг/ м3 , мг/ м3

| <500 | 500…5000 | 5001…50000 | >50000 | … |

,

,  – среднесмертельные дозы при попадании соответственно в желудок и на кожу, вызвавшие гибель 50% подопытных животных

– среднесмертельные дозы при попадании соответственно в желудок и на кожу, вызвавшие гибель 50% подопытных животных

- среднесмертельная доза при двух-четырех часовом ингаляционном воздействии, вызвавшая гибель 50% подопытных животных

- среднесмертельная доза при двух-четырех часовом ингаляционном воздействии, вызвавшая гибель 50% подопытных животных

4. Особенности воздействия на организм человека:

- по характеру воздействия (общетоксические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные и т.д.);

- по пути проникновения в организм (желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, кожа и слизистые).

10.3. Сочетанное воздействие нескольких ВВ.

Комбинированное действие – одновременное или последовательное воздействие нескольких ВВ при одном и том же пути поступления.

Комплексное действие – одновременное поступление нескольких ВВ по разным путям.

Виды комбинированного действия:

1) аддитивное – суммарный эффект смеси равен сумме эффектов от ее компонентов;

2) потенцирование (синергизм) – одно вещество усиливает действие другого, т.е. общий эффект воздействия смеси выше аддитивного;

3) антагонистическое (антидотное, обезвреживающее) – одно вещество ослабляет действие другого, т.е. общий эффект меньше аддитивного;

(K1*C1)/ПДК1 + (К2*С2)/ПДК2+ ... + (Кn*Сn)/ПДКn < 1

К1,2,n > 1 – потенцирование

К1,2,n < 1 – антагонизм

К1,2,n = 1 - аддитивность

4) независимое действие – общий эффект не отличается от изолированного действия каждого вредного вещества в отдельности, общий эффект определяется эффектом наиболее вредного вещества; при этом чем выше соотношение реальной концентрации какого-либо компонента смеси Cn к его ПДК, тем больший вред оказывает данный компонент смеси вредных веществ (а не его класс опасности!).

Существуют 2 вида ПДК (предельно допустимая концентрация): максимально разовая ПДК и среднесменная (среднесуточная).

10.4. Аппараты для очистки воздуха (АОВ).

Основные параметры:

Эоч = 100 (Свх-Свых)/Свх;

Кпрос = Свых/Свх;

Δр=рвх - рвых=К*(pV2)/2, Па;

N=(Kзап*Δp*L)/(ηпер*ηвент),

где Эоч - эффективность очистки, %, Кпрос - коэффициент проскока, Δр - гидравлическое сопротивление, Па, N -  мощность электродвигателя, Вт.

мощность электродвигателя, Вт.

10.4.1 Пылеуловители.

1) Сухие (осадительные камеры, циклоны и т.д.).

2) Электрофильтры - используется на производстве, связанном с углем.

3)

Мокрые – осаждение частичек пыли на поверхности либо капель, либо пленки жидкости (скруббер Вентури, барботажно-пенные аппараты, ротоциклоны и т.д.).

Мокрые – осаждение частичек пыли на поверхности либо капель, либо пленки жидкости (скруббер Вентури, барботажно-пенные аппараты, ротоциклоны и т.д.).

4) Фильтры – задержание частиц на гибких (ткане, войлоке), полужестких (сетке), жестких (керамика) пористых перегородках, а также на свободно насыпанных зернистых материалах (автомобильные фильтры, рукавные тканевые фильтры). Бывают ситовые (например сетка) и объемные (например войлок) фильтроэлементы.

10.4.2. Туманоуловители – осаждение капель ВВ на поверхности пористо-волокнистого фильтра (стекловата) и дальнейшее стекание жидкости по поверхности аппарата. Бывают высокоскоростные (больше 2 м/с) и низкоскоростные (меньше 2 м/с).

10.4.3. Аппараты для улавливания паров и газов

Физическая абсорбция – улавливание парогазообразных ВВ всем объемом жидкости (абсорбент), т.е. промывка выбросов растворителями ВВ, т.е. растворение парогазообразных ВВ в абсорбенте.

Химическая абсорбция (хемосорбция) – промывка выбросов растворами реагентов, связывающих ВВ химически, т.е. химическое преобразование парогазообразных ВВ в новые менее летучие или менее токсичные вещества.

Адсорбция – способность некоторых тонкодисперсных твердых тел, селективно извлекать и концентрировать на своей поверхности, отдельные компоненты газовой смеси.

Адсорбенты: активированный уголь, силикагель (противогазы, силикагель в пакетиках в коробках для обуви и др. кожаных изделий, а также для разл. электронных устройств).

Термическая нейтрализация:

- прямое сжигание (выходные газы могут поддерживать горение);

- термическое дожигание (или при нехватки кислорода, или при нехватке горючих веществ в отходящих газах) - добавить соответственно или воздух, или метан;

- каталитическое дожигание – превращение токсичных элементов в малотоксичные путем взаимодействия с катализатором (платина, палладий), при этом реакции окисления идут при существенно более низких (250 – 400 оС) температурах, чем при горении в двух вышеуказанных способах.

Тема 11. Освещение

Освещение – использование световой энергии солнца и искусственных источников света для обеспечения зрительного восприятия окружающего мира.

Основные показатели освещения:

I. Количественные показатели:

1) Световой поток Ф – часть лучистого потока, воспринимаемого человеком как свет, характеризует мощность видимого излучения [лм] – люмен

Видимый диапазон = 380 – 760 нм

2) Освещенность E – поверхностная плотность светового потока

, люкс [лк = лм/м2].

, люкс [лк = лм/м2].

3) Сила света Y – пространственная плотность светового потока

,

,  (кандела), ср – стерадиан (единица измерения телесных углов).

(кандела), ср – стерадиан (единица измерения телесных углов).

4) Яркость В – сила света, светящейся или освещаемой поверхности в каком-либо направлении к площади проекции этой поверхности на плоскость перпендикулярную этому направлению

, Кд/м2

, Кд/м2

II. Качественные показатели:

1) Фон – поверхность, на которой происходит различение объекта

Если  >0,4 – фон светлый

>0,4 – фон светлый

Если 0,2<  <0,4 – фон средний

<0,4 – фон средний

Если  <0,2 – фон темный

<0,2 – фон темный

2) Контраст объекта различения с фоном

К характеризует выделение объектов различения (метка, риска, линия,пятно, трещина, скол и т.д.)

К>0,5 – объект резко выделяется на фоне – контраст большой

0,2<К<0,5 – объект средне выделяется на фоне – контраст средний

К<0,2 – объект плохо выделяется на фоне – контраст - малый

11.1. Естественное освещение (ЕО).

Достоинства – жизненная необходимость, нет затрат энергии.

Недостатки – зависимость ЕО от времени суток и погодных условий.

По конструктивному исполнению:

- боковое (одно- и двухстороннее);

- верхнее (световые и зенитные фонари, световые люки);

- комбинированное (боковое + верхнее).

КЕО (1,5% - для 1-го разряда, 0,2-0,4% - для 6-го разряда)

СК – световой коэффициент (1/5, 1/10)

11.2. Искусственное освещение

По конструктивному исполнению:

- общее (светильники в верхней части помещения)

Общее равномерное. Общее локализованное.

- комбинированное (общее + местное); местное – концентрирующее световой поток непосредственно на рабочее место

По СНИП одно только местное освещение применять нельзя в производственных целях.

По функциональному назначению:

- рабочее освещение – является обязательным для всех помещений, зданий, а так же открытых пространств (служит для обеспечения нормальных условий работы, прохода людей, проезда транспорта);

- аварийное освещение:

а) освещение безопасности – когда отключение рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление, нарушение работы важных диспетчерских узлов и т.д.

б) эвакуационное освещение – в проходах, на лестницах и т.д.

– помещение,

– помещение,

– улица;

– улица;

- охранное (вдоль заборов или охраняемого периметра);

- дежурное – для освещения в нерабочее время;

- специальное освещение:

а) бактерицидное (для обеззараживания воды, продуктов питания, воздуха) λ = 252 - 255 нм

б) эритемное (от слова «эритема» - загар-покраснение) – при недостатке солнечной активности (например заполярные районы) λ = 297 нм

11.3. Совмещенное освещение:

естественное + искусственное.

11.4. Искусственные источники света.

11.4.1. Тепловые источники света

Лампы накаливания (световой КПД 6-8%)

(вольфрамовая нить накаливания, в колбе или вакуум, или газ, например аргон)

Достоинства:

- простота, дешевизна;

- можно включать прямо в сеть;

- не зависят от условий окружающей среды;

- практически безынерционны;

- величина светового потока не зависит от от срока службы;

- д.р.

Недостатки:

- низкая экономичность (световой КПД = 6-8%) и световая отдача (7-20 лм/Вт);

- высокая температура колбы;

- малый срок службы (1000-2500 час.);

- и др.

Галогеновые лампы накаливания.

(Вольфрамовая нить накаливания, в колбе - аргон + йод. За счет находящегося активного йода в лампах, испаряющиеся ионы вольфрама опять оседают на вольфрамовой нити).

Достоинства:

- световая отдача 40Лм/Вт

- продолжительный срок службы – 5000-8000 час.

11.4.2. Газоразрядные лампы

Газоразрядные лампы низкого давления (люминесцентные или лампы дугового разряда с горячими катодами)

ЛБ – белого света

ЛД – дневного света

ЛХБ – холодного белого света

ЛТБ – теплого белого света

ЛДЦ – улучшенная

Цветовая температура:

2700 К – желтого света

4200 К – дневного света

6500 К – холодного белого цвета

Ra – 100% - идеал индекса цветопередачи

9 класс - Ra=90…100

8 класс - Ra=80…89

7 класс - Ra=70…79

Пример: 965..Е27 (9 класс, 65- первые две цифры из 6500 К, Е27 – формфактор патронат, т.е. размер цоколя)

Бактерицидные лампы – те же газоразрядные лампы, только без люминофора.

Эритемные лампы - компенсация солнечного света + люминофор (поглощает ненужное ультрафиолетовое излучение, с меньшей длиной волны).

Газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления.

ДРЛ – дуговая ртутная лампа. Горелка + внешняя колба с люминофором, аргон, более толстые стенки. Служат для наружнего освещения

ДНаТ – дуговая натриевая трубчатая. Светятся пары оксидов натрия.

Ксеноновые лампы – основа ксенон.

ДРИ (МГЛ) – дуговая ртутная с йодидами (металлогалогенная).

Достоинства:

- более высокие световая отдача (от 40 до 110 Лм/Вт) и световой КПД (7-10%)

- большой срок службы (12000 – 15000 ч)

- относительно низкие яркость (нет ослепления) и температура колбы

- спектр излучения можно регулировать за счет использования различных люминофоров.

Недостатки:

- необходимость в ПРА (пускорегулирующая аппаратура)

- время зажигания от 3-5 сек до 3-5 мин.

- световой поток уменьшается с увеличением срока эксплуатации

- наличие ртути (проблемы утилизации)

- наличие пульсации светового потока

Выделенные области – области негорения лампы, наличие пульсации

11.5. Нормирование и расчеты освещения

В зависимости от минимального размера объекта различения существует 8 разрядов зрительных работ.

I – объект различения меньше 0,15 мм

…

VII – работа с самосветящимися поверхностями

VIII – общее наблюдение за производственным процессом

Величина нормируемой освещенности зависит от разряда и подразряда зрительных работ, а также от контраста объекта различения с фоном (малый, средний, большой) и фона (тёмный, средний, светлый).

Пример.

При комбинированном освещении (общее + местное) – Енорм. = 4000 лк для I разряда, в т.ч. от общего – 400 лк.

А при только общем освещении – Енорм. = 1400Лк для того же (первого) разряда работ.

Расчет освещенности :

1) Метод коэффициента использования светового потока (для расчета общего равномерного освещения)

2) Метод удельной мощности (для ориентировочной оценки общего освещения, для расчета аварийного освещения)

3) Точечный метод (для расчета местного освещения, а также для расчета освещенности в конкретной точке наклонной поверхности при общем локализованном освещении)

Тема 17. Пожарная безопасность

17.1. Основные определения и положения

Горение – быстропротекающая химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла и свечения

Виды горения:

1) По агрегатному состоянию:

- гомогенное (горючее и окислитель в одинаковом агрегатном состоянии)

- гетерогенное (разные агрегатные состояния)

2) По скорости:

- дефлаграционное (диффузное) горение - скорость перемещения фронта пламени 5-10 м/с;

- взрывное горение (десятки – сотни м/с) – порох, фейерверк, твердотопливные ракетные ускорители, взрыв газовоздушных смесей, сгорание топливовоздушных смесей в цилиндрах ДВС;

- детонационное горение (конденсированное взрывчатое вещество) – километры в секунду)

Для тротила – скорость фронта детонационной волны - 7км/с, а давление на фронте pф = 212кбар

17.2. Общая характеристика пожарной опасности производства, веществ и материалов

1. Группа горючести веществ и материалов – горючие (могут гореть после удаления источника зажигания или самовозгораться), трудно горючие (гаснут после удаления источника зажигания) и не горючие.

2. Категории помещений по взрыво-, пожароопасности.

| Категория | Характеристики веществ и материалов в помещении |

| А (взрыво- пожароопасные) | Горючие газы, Легко воспламеняющиеся жидкости с t<28оС |

| Б (взрыво- пожароопасные) | Горючие пыли или волокна, t 28 оС <ЛВЖ<61 оС |

| В1-В4 пожароопасные | Горючие и трудно горючие жидкости t>61 оС, склад твердых веществ и материалов |

| Г | Негорючие вещества и материалы в раскаленном/расплавленном состоянии |

| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

3. Огнестойкость – свойство конструкции (здание, сооружение) сохранять огнепреграждающую и/или несущую способность во время пожара.

Предел огнестойкости – время в часах от начала пожара до появления одного из признаков:

- образование в конструкции отверстий или трещин, через которые проникают пламя или продукты горения;

- потеря конструкцией своей несущей способности, разрушение узлов крепления;

- повышение температуры на необогреваемой поверхности свыше 140 оС.

В зависимости от величины предела огнестойкости основных строительных конструкций все здания и сооружения подразделяют на 5 степеней огнестойкости:

1 степень – предел огнестойкости = 2,5 часа

2 степень – предел огнестойкости = 2,0 часа

3 степень – предел огнестойкости = 1,5 часа

4 степень – предел огнестойкости = 1,0 часа

5 степень – предел огнестойкости = 0,5 часа

17.3. Пожаротушение

1. Пути тушения:

- изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода О2;

- охлаждение очага горения;

- ингибирование (торможение) скорости химической реакцией в пламени;

- механический срыв пламени сильной струёй газа или водой;

- огнепреграждение.

2. Огнетушащие вещества:

- вода (сплошные и/или распыленные струи)

- водяной пар (не менее 35 % по объему)

- пена (для нефтепродуктов)

- инертные газовые разбавители (хладоны, СО2, N2 и др)

- порошковые составы (NaCl, KCl и т.д.)

Последние 2 годны для остановки пожара

3. Первичные средства пожаротушения:

- порошковые, углекислотные, водные и т.д. огнетушители;

- пожарные рукава, кошмы, песок, багры, ведра, топоры.

4. Стационарные установки пожаротушения: спринклер (распыляющая головка установленная под потолком, срабатывающая на температуру около 60 - 70оС путем расплавления теплового замка), дренчер (то же что и спринклер, но без теплового замка, можно использовать в неотапливаемых помещениях и на улице).

5. Средства пожаротушения: пожарная машина

6. Пожарная сигнализация:

- ручная (пожарная кнопка);

- автоматическая – пожарные извещатели (датчики).

Виды датчиков (пожарных извещателей):

- тепловые (температура срабатывания порядка 70 оС) Sзаш= 15-20 кв.м.;

- дымовые (фотоэлектрические/радиоизотопные);

- датчики пламени (электромагнитные излучения очага горения, пламени);

- газовые (газоанализаторы);

- комбинированные.

К зачету: о шуме

P = ρcV,

где Р – звуковое давление, Па (силовая характеристика); V – колебательная скорость элементарных частиц воздуха в звуковой волне, м/с, ρ – плотность воздуха, кг/м3, с – скорость звука в воздухе, м/с, ρc – удельный акустический импеданс (сопротивление).

Y = РV – интенсивность звуковой волны, Вт/м2 (энергетическая характеристика).

Следовательно,

Y = P2/ρc

P0 = 2*10-5 Па – опорное значение (минимальный звуковой порог) по звуковому давлению.

Y0 = 10-12 Вт/м2 - опорное значение (минимальный звуковой порог) по интенсивности.

Ly=10*lg(Y/Y0) – уровень интенсивности звука.

Lp=20*lg(P/P0) – уровень звукового давления (УЗД).

Ly = Lp

Пример.

Ly=10*lg(Y/Y0)=100

Y/Y0=100,1*100

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 147; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!