Трансформация русла в зоне влияния карьера.

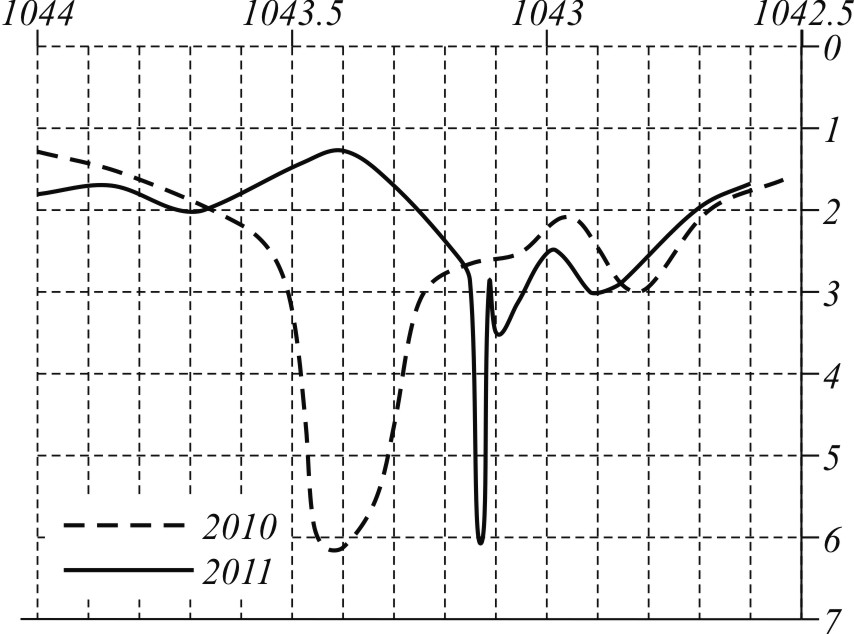

Главным фактором, меняющим характер русловых процессов в ходе разработки русловых карьеров, является механическое изменение формы и размера поперечного сечения русла на участке реки, в результате чего увеличивается средняя и максимальная глубина, а в некоторых случаях и ширина русла. Глубина разработки карьера и образующейся выемки чаще всего значительно превышает естественную глубину даже в самых глубоких плесовых лощинах (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Совмещенные продольные профили дна р. Оки

Искусственные углубления речного русла, формируемые достаточно быстро по сравнению с естественными процессами врезания, меняют гидравлическую структуру потока и параметры транспорта русловых наносов на участке. В ходе разработки карьера из русла удаляется руслообразующий материал, который в естественном состоянии транспортировался потоком. Выемка карьера представляет собой ловушку для наносов, приносимых с вышележащих участков реки. Это приводит к тому, что ниже карьера образуется зона дефицита наносов. Выше карьера наблюдается повышенный уклон свободной поверхности водного потока (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Продольный профиль р. Оки после разработки карьера

на р. Оке в районе устья р. Крушмы (Цифрами показаны уклоны

водной поверхности, в ‰)

Последовательность изменений руслового режима рек в результате добычи песчано-гравийных материалов заключается в следующем:

|

|

|

1) разработка руслового (или прируслового) карьера – выемки на дне русла;

2) изменение уклона и скорости течения в результате увеличения пропускной способности русла – глубины и площади поперечного сечения;

3) развитие глубинной эрозии.

Последствия разработки русловых карьеров зависят от линейных размеров карьера, протяженности участка реки, на котором проводится добыча, объема извлеченного материала по отношению к стоку речных наносов. Б.Ф. Снищенко [1990] предлагает к малым относить карьеры, если сток донных наносов на участке их размещения больше годового объема извлекаемого аллювия. Исследования последних лет [Снищенко, Месерлянс, 1990; Барышников, 1990; Гладков, 1996] рекомендуют подразделять карьеры на малые, большие и карьерные участки (массовые карьеры).

Научные проработки, выполненные в ЛИВТе при разработке “Руководства по проектированию карьеров...” [1987], позволили получить первый ведомственный нормативный документ, регламентирующий вопросы проектирования и организации добычи НСМ на водных объектах. В данной работе все карьеры по месту расположения подразделяются на пойменные, прибрежные и русловые. В качестве критерия допустимой степени воздействия карьера на параметры потока и русла авторы устанавливают отношение годового объема добычи на участке реки (W) к среднему за многолетний период объему твердого стока (V) в виде K= W/V.

|

|

|

Авторы исследования считают, что при К<0,35 влиянием карьера на уровни воды и гидравлику потока можно пренебречь, при 0,35< К< 0,50 снижение уровня составляет 10-15 см, а при К> 0,5 снижение уровня более значительно и может распространиться далеко вверх по течению. Очевидно, что эти пределы являются условными величинами и их значения не получили в работе достаточного обоснования. По всей видимости, они должны быть различными для рек с разными типами руслового процесса и зависеть от состава донных отложений и расположения карьеров по длине реки. Обычная трудность заключается в оценке стока донных наносов.

Принципиальная схема, иллюстрирующая характер изменения рельефа водной поверхности и процесс переформирований русла на модели в лотке с подвижным дном в ходе занесения карьера, занимающего часть ширины потока, представлена на рис. 3.20 по данным экспериментальных исследований [Гладков, 1996].

Рис. 3.20. Схема трансформации русла в районе карьера НСМ

|

|

|

Эволюция карьера является сложным морфодинамическим процессом, развивающимся в результате взаимодействия между потоком, наносами и подвижными границами. Следует выделять стадии существования карьера, во время которых его влияние на русло различается.

Так, считается [Борик, 1987], что первая стадия – начальная, наступает при разработке карьера, вторая стадия охватывает период постепенного занесения карьера после прекращения его разработки.

Эксперименты [Lee et al. 1993] позволили предложить иную стадийность развития карьера. Первый этап (в этом случае саму разработку карьера можно считать нулевым этапом) продолжается с начала деформаций до момента, когда фронтальная поверхность отложений достигнет нижней границы карьера. Глубина воды в карьере при этом остается более или менее постоянной. Затем начинается второй этап – продвижения выемки вниз по течению, в ходе которого резкий перегиб продольного профиля дна, образованный в результате добычи, выполаживается. При этом происходит увеличение уклона ниже по течению. Выше карьера отмечается распространение кривой спада водной поверхности вверх по течению.

Характер гидравлики потока в карьерах разного размера и очертаний, а также на разных стадиях существования карьера, различен. В малых карьерах, длина которых не превышает ширины русла, как показывают лабораторные эксперименты, всю длину выемки занимает единая водоворотная зона, над которой проходит транзитный поток. В больших карьерах, длина которых больше ширины русла, водоворотная зона прилегает к верховому откосу и заполняет до 30% пространства выемки, а по дну карьера наблюдается транзитное течение. Возникновение водоворотных зон увеличивает местные потери энергии, поэтому в пределах верхового откоса карьера, особенно малого, уровень воды на начальных этапах разработки карьеров несколько повышается. Такое повышение уровня обычно непродолжительно и характерно только для начальной стадии существования карьера. Выше карьерной выемки формируется кривая спада водной поверхности, а ниже ее – кривая подпора уровней воды. Существенное увеличение площади поперечного сечения и наличие водоворотных зон создает дополнительное сопротивление движению воды, что вызывает значительное уменьшение средней по живому сечению скорости течения.

|

|

|

Б.Ф. Снищенко и Г.Г. Месерлянс [2002] получили экспериментальные данные о распределении влекущей силы (касательного напряжения) по длине большого карьера и ее влиянии на устойчивость частиц наносов. В пределах водоворотной зоны в границах верхового откоса выемки происходит резкое уменьшение влекущей силы по сравнению с участком, расположенным выше по течению. По длине карьера вплоть до основания низового откоса касательное напряжение продолжает убывать, и только непосредственно ниже бровки низового откоса, где возникает зона отрывных течений и формируется яма местного размыва, касательное напряжение вновь возрастает (более чем в 20 раз от створа низового откоса).

Затем отмечается область сжатия потока, где его энергия вновь убывает. Соответственно, наибольшая крупность наносов отмечена у основания верхового откоса, к створу низового откоса она существенно уменьшается. Характер трансформации дна в зоне влияния карьера исследовался в экспериментах (рис. 3.21), так и в натурных условиях (рис. 3.22).

Из-за того, что процесс врезания развивается асимптотически, обычно представляется затруднительным точно фиксировать границы участков влияния карьера. Общие представления гласят, что на границе участка деформации дна должны быть менее 1% глубины потока.

Рис. 3.21. Схемы трансформации руслового карьера, полученные на модели (Lee et al, 1993). 1 – исходный карьер; 2, 3 – последователь-

ное положение дна

Рис. 3.22. Деформации дна реки после разработки

руслового карьера (р. Ока)

Изменение уровенного режима.

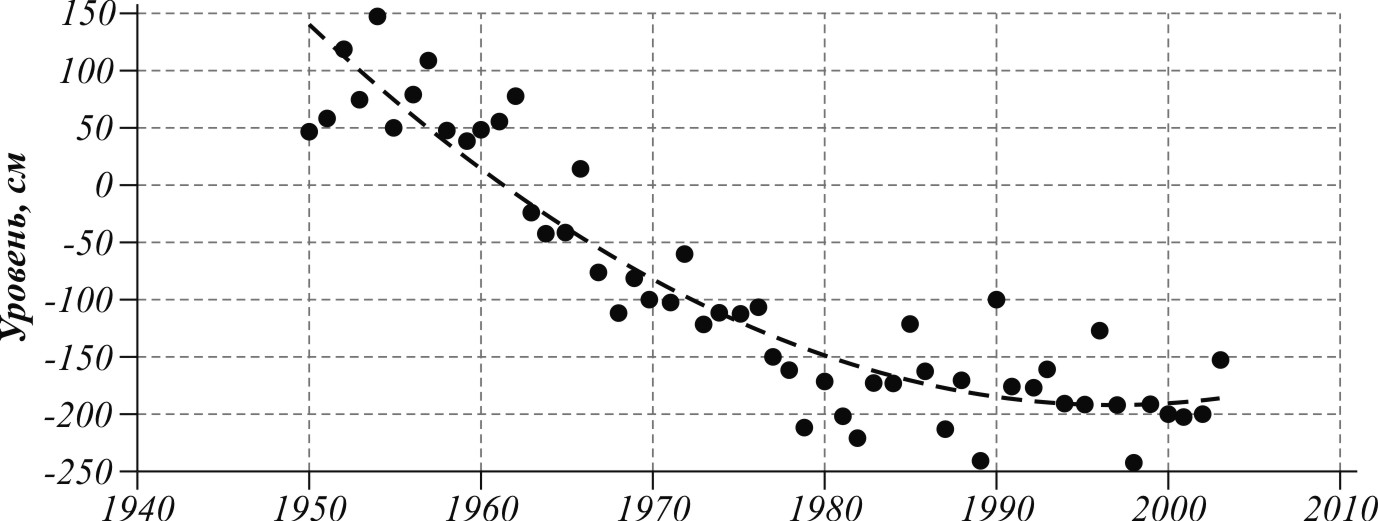

На участках массовой добычи НСМ в речных руслах происходит понижение отметок свободной поверхности воды. В результате длительной разработки русловых карьеров в больших объемах уровни воды понижаются в широком диапазоне водности реки. Особенно сильно это сказывается на минимальных годовых уровнях воды (рис. 3.23).

В мире известны случаи очень значительной посадки уровней воды на равнинных судоходных реках, обусловленные большими объемами добычи песчано-гравийных материалов.

Так, уровень реки Миссури в Канзас-Сити при расходе воды 540 м3/с за период 1958-2004 гг. понизился на 2,5 метра. Объем добычи в окрестностях гидрологического поста достигал величины порядка 5 млн. тонн в год. При этом понижение отметки дна реки составило в среднем около 3 метров [Missouri River…, 2007].

Большое снижение минимальных уровней воды произошло на р. Томи в районе г. Томска. С конца 1940-х гг. его величина составила 2,7 м.

Рис. 3.23. График хода минимальных уровней Томи в г. Томске

Средняя глубина русла на участке добычи (45-69 км от устья), которая достигала 6 млн. тонн в год, с 1948 по 1980 гг. увеличилась в 3 раза. Прекращение добычи с 1985 г способствовало существенному замедлению снижения уровней воды (см. рис. 3.23).

По-другому обстоит дело на верхней Оке, где снижение уровней прогрессирует до настоящего времени (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Ход годовых минимальных за период открытого русла уровней воды на гидропосту Кашира (р. Ока)

В отдельные периоды времени интенсивность годового понижения уровней воды на судоходных реках достигала величины порядка 10 см. Так, уровень р. Оки в Кашире за последние 60 лет понизился более чем на 2 м, в Калуге и Серпухове – на 1.5 м. Уровень р. Белой в Уфе понизился на 1.8 м, Иртыша в Омске – на 1.2 м.

На верхней Оке понижение уровней заметно в диапазоне расходов воды, по меньшей мере, до 600 м3/с (рис. 3.25).

Понижение уровней достигает наибольшей величины обычно в районе верхней границы участка добычи (карьера). Впоследствии понижение уровней распространяется вверх и вниз по течению от места добычи.

Рис. 3.25. Кривые связи расходов и уровней воды

на гидропосту Калуга (р. Ока)

Барышников и др. [1996] показали, что суммарное понижение уровней определяется объемом добычи не только в текущем году, но и за предшествующие годы, а также объемом стока донных наносов. Форма полученных кривых (см. рис. 3.26) характеризует сначала интенсивное понижение уровней при небольших объемах добычи, затем процесс замедляется.

Рис. 3.26. Зависимость снижения уровней р. Белой в Уфе

от объема русловой добычи НСМ

В некоторых случаях понижение уровней влияет на частоту и глубину затопления, во всяком случае, низкой поймы. Они сокращаются в связи с увеличением пропускной способности русла при удалении наносов и увеличении глубины. Однако, понижение уровня паводка или половодья обычно незначительно.

Понижение уровня воды при добыче нерудных строительных материалов приближенно можно оценить по формуле [Рекомендации…, 1988]:

где: I0 – исходный уклон;

Ik – уклон в карьере;

lk – длина карьера, а уклон в карьере – по формуле:

где: hk – глубина в карьере;

h 0 – исходная глубина.

Однако дальность распространения этого эффекта, особенно вверх по течению, определить затруднительно.

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 760; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!