Звучащие и музыкальные игрушки.

Они используются на занятиях, праздниках, развлечениях, в самостоятельных играх. Отличаются особенностями звучания, нарядным оформлением. Это игрушки, имитирующие по форме и музыкальному звучанию музыкальные инструменты: детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, органчики, гармошки, барабаны, дудки, волынки, музыкальные шкатулки. Также сюжетные игрушки с музыкальным устройством - пианино, рояль, наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для прослушивания музыкальных записей.

8. Игрушки-самоделки изготовляются самими детьми, родителями, воспитателями. Потребность в таких игрушках возникает в самих видах игр: для театров дети мастерят фигурки "артистов", элементы декораций; для сюжетно-ролевой игры - "продукты", "тетрадки". В основе лежит художественных труд, в ходе которого ребенок учится преобразовывать различные материалы для достижения поставленной цели.

Образные игрушки составляют одну из групп в общей классификации игрушек, но их тематическое разнообразие, огромное значение и влияние, оказываемое развитие личности ребенка, позволили подвергнуть разделению по классам и этот отдельно взятый вид игрушек.

учитывая содержание образа:

образы людей,

образы животных и птиц (домашние, дикие, северные и т.д.),

образы транспорта (автомобили, трамваи, поезда и пароходы, и др.),

образы природы (цветы, деревья, фрукты, водоемы, и др.),

|

|

|

образы быта (посуда, мебель и т.д.);

сюжетные игрушки, направляющие детскую игру на отдельные стороны окружающей жизни (природные явления, быт, спорт, техника и т.д.).

В процессе общения с детьми и взрослыми замечаются некоторые взаимосвязи между характером игрушек, которыми играл ребенок, и дальнейшим его развитием вплоть до выбора вида деятельности. Условно их можно разделить на игрушки продуктивные, репродуктивные, и игрушки-друзья.

К продуктивным относятся игрушки, которые позволяют создать что-то "свое", проявить фантазию. Это все конструкторы, творческие наборы, игры с большим количеством вариантов действий, стратегические игры - солдатики, например.

К репродуктивным , повторяющим, относятся все бытовые ролевые игры и игрушки-имитаторы действительности, а также сборные модели и выполнение чего-либо по образцу.

Таким образом, дети, предпочитающие продуктивные, созидательные игрушки более склонны к позиции лидера, у них более гибкое мышление, они не пугаются и ищут выходы из нестандартных ситуаций. Это творческие люди и даже яичницу они могут готовить особенным способом. Дети, которым нравятся репродуктивные игрушки, отличаются лучшей адаптацией к социальным условиям. Они коммуникабельны, стабильны, легко <вписываются> в рамки ролей и делают то, чего от них ожидают. Менее склонны к самостоятельному решению задач, чаще ведомые, чем ведущие. Неконфликтны, соблюдают правила и законы.

|

|

|

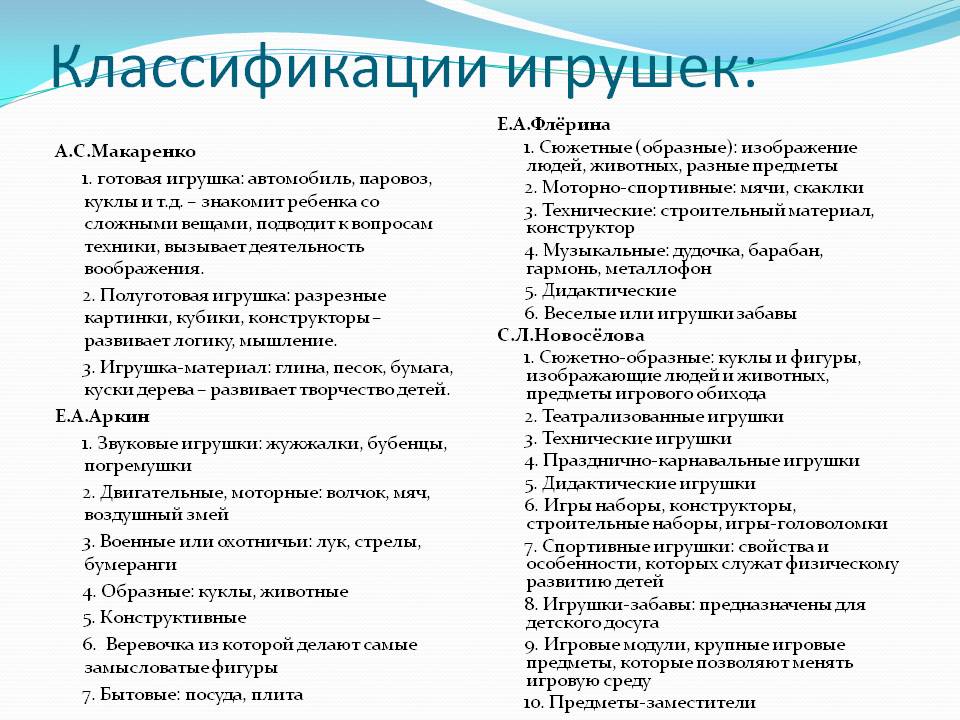

Таким образом, существуют различные виды игрушек, но чаще встречается классификация на основе использования игрушек в различных видах игр.

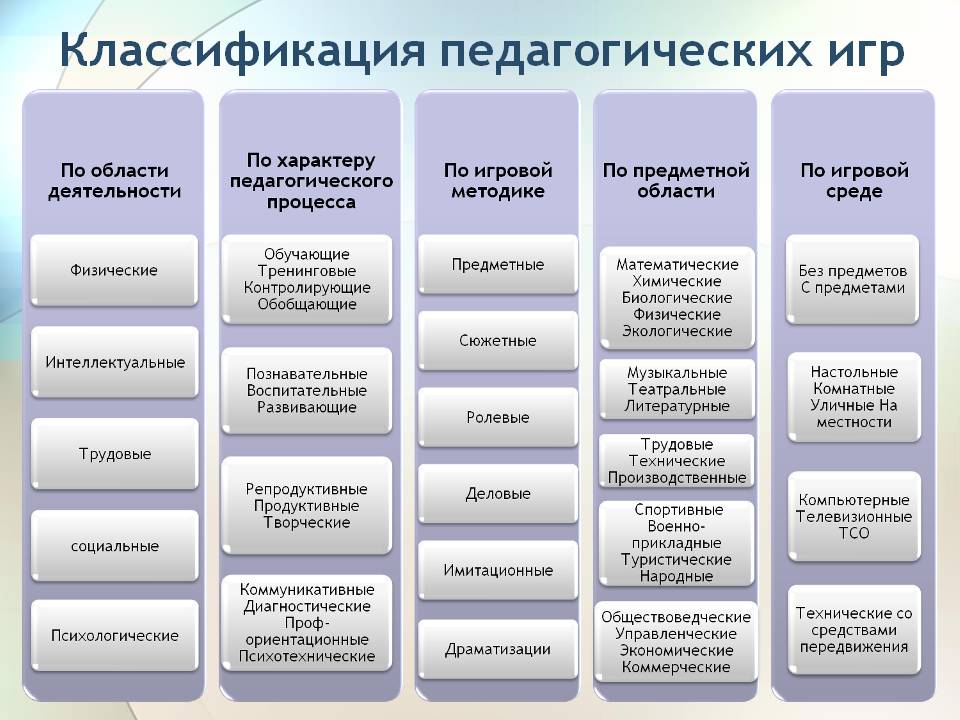

Игры можно разделить на три группы:

1) Самостоятельные игры:

Игра– экспериментирование;

Самостоятельные сюжетные игры (их можно назвать творческими):

- сюжетно отобразительные,

- сюжетно ролевые,

- режиссерские,

- театрализированные;

2) образовательно-воспитательные игры, проводимые по инициативе взрослого:

игры обучающие:

- дидактические,

- сюжетно-дидактические,

- подвижные;

досуговые игры:

- игры забавы,

- игры-развлечения,

- интеллектуальные,

- празднично-карнавальные,

- театрально-постановочные;

3)народные игры, проводимые как по инициативе взрослого, так и детей.

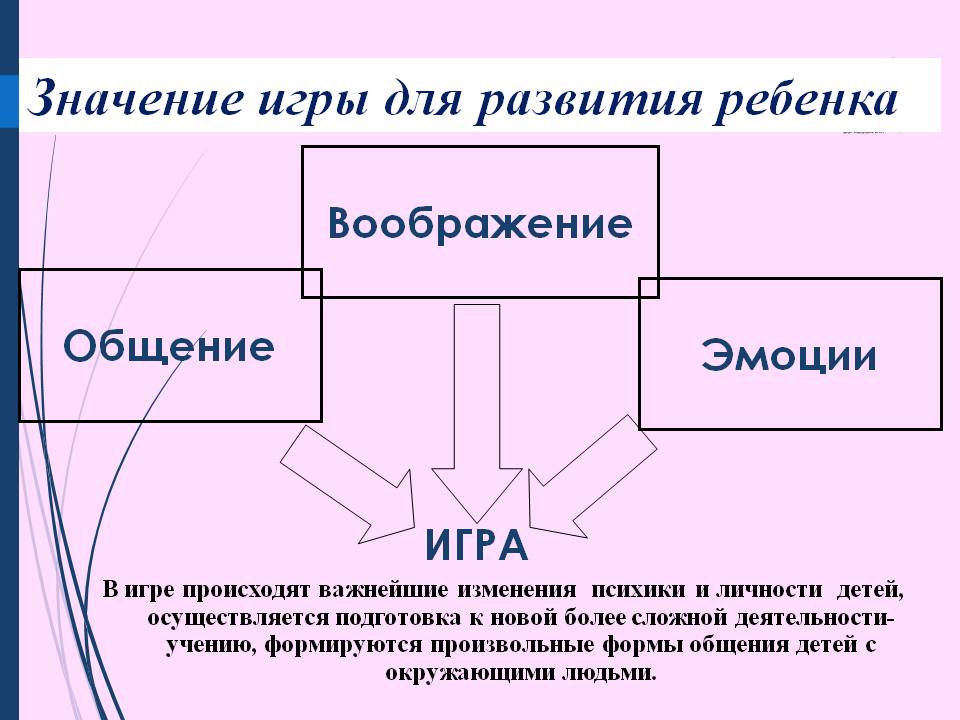

Великие педагоги, такие как А.С. Макаренко Н.К. Крупская, А.П. Усова утверждали, что игра должна являться формой организации жизни и деятельности детей в детском саду, так как игры выполняют различные функции: образовательную, организующую, воспитательную.

|

|

|

«Как форма организации жизни и деятельности детей игра должна иметь свое определенное место в распорядке дня и в педагогическом процессе в целом».

Недопустимо использовать время, отведенное на игры, для какой- либо другой деятельности. К детским играм необходимо подходить очень серьезно, внимательно следить за ходом игры и стараться не упускать возможность для образовательно-воспитательной работы в процессе игры.

Детские игры отличаются своим многообразием «по своему содержанию, степени самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу».

В зависимости от вида игры, ее задач, необходимо тщательно продумать степень участия педагога в ней, приемы и методы руководства данной игрой. «Чтобы руководить детской игрой, требуется такт, умение определить меру вмешательства в игру, видеть, как ведут себя дети в игровых ситуациях».

Однако нельзя полностью брать на себя функции организатора игры, что приемлемо в младшем дошкольном возрасте. Необходимо создать условия, чтобы дети сами были организаторами игр, так как нередко дети слоняются по группе, не умея организовать игру самостоятельно, без участия взрослого. Необходимо поощрять самостоятельность, детей в проведении игр.

|

|

|

Итак, самостоятельные игры. Конечно, они не могут возникнуть на пустом месте. Для их возникновения проводится большая и кропотливая работа педагога по обогащению детей знаниями, опытом, по расширению их кругозора.

Для успешного протекания сюжетно - ролевых игр необходимо непрерывно углублять знания детей об окружающем мире, знакомить с событиями современности. Наблюдение, чтение, беседы о радо и телепередачах, рассказы взрослых подталкивают к пониманию того, что ребенок видит и слышит и созданию предпосылок для возникновения игр.

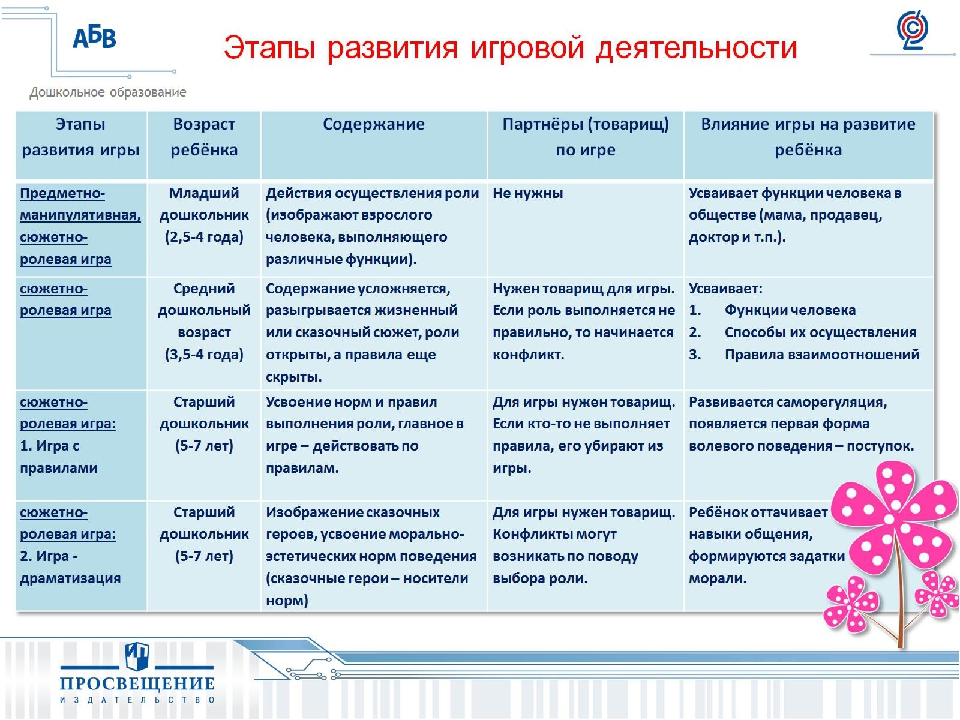

Из всего разнообразия самостоятельных игр на протяжении всего дошкольного детства сюжетно-ролевые игры являются основными в игровой деятельности детей. Развитие сюжетно- ролевой игры «происходит не спонтанно, а зависит от условий жизни и воспитания ребенка, то есть от социальных влияний».  Можно сказать, что сюжетно-ролевая игра самостоятельна по своей сути, но эта самостоятельность относительна, так как в ней присутствует косвенное педагогическое руководство. Сюжетно-ролевая игра проходит несколько ступеней развития: от непосредственной работы педагога по обогащению детей знаниями и опытом к самостоятельной игре, где этот опыт и знания трансформируются детьми в соответствии с личным опытом и их эмоциональным отношениям к окружающему.

Можно сказать, что сюжетно-ролевая игра самостоятельна по своей сути, но эта самостоятельность относительна, так как в ней присутствует косвенное педагогическое руководство. Сюжетно-ролевая игра проходит несколько ступеней развития: от непосредственной работы педагога по обогащению детей знаниями и опытом к самостоятельной игре, где этот опыт и знания трансформируются детьми в соответствии с личным опытом и их эмоциональным отношениям к окружающему.

Руководство игровой деятельностью остаётся, но оно переходит от прямых методов (показ, объяснение) к косвенным методам руководства игрой, активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, проблемы (вопросы, советы, напоминания и др.). Недопустимы прямые указания, замечания в адрес играющего ребенка, так как это может вывести его из состояния включенности в образ, игру. Ранее в младших группах педагог напрямую обучал детей способам игры – показывал, как играть с игрушкой, объяснял, для чего нужна данная игрушка или вещь, как их можно использовать в игре, самостоятельно составлял не сложный сюжет игры, распределял роли, играл с детьми, демонстрируя образы ролей и сюжетов, то к старшему возрасту дети самостоятельно придумывают сюжет, распределяют роли, выбирают игровой материал, создают игровое пространство, вносят в игру своё видение ситуации, разворачивают событие в соответствии со своим социальным опытом.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить таблицы: Влияние разных видов игрушек на психическое развитие детей».

2. Уровни развития сюжетно-ролевой игры. /по Д.Б. Эльконину/.

3. Развитие игровой деятельности у детей 2-7 лет.

4. Классификация видов игровой деятельности.

5. - Классификация игрушек.

6. Выписать понятия: игра, роль, сюжет, содержание, игровые правила, игровые действия, игровые предметы, предметы заместители, воображаемая ситуация.

Игра- вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе.

РОЛЬ- устойчивый комплекс форм поведения, соответствующий определенной функции личности в социальных отношениях.

Сюжет- содержание, сплетение внешних обстоятельств, составляющих основу извест. литерат. или художеств. произведения; в музыке: тема фуги. На театральном языке - актер или актриса.

Содержание - то, что наполняет форму и из чего она осуществляется; содержание понятия есть совокупность его признаков; 2) всеобщая характеристика ценности, значения какой-либо вещи.

Игровые правила определяют, что и как надо делать в игре каждому ребенку, указывают пути достижения цели.

Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в игровых целях: опустить руку в «чудесный мешочек», нащупать игрушку.

Предмет –заместитель - это предмет, заменяющий функции реального объекта, носит условный характер.

Воображаемая ситуация. Она складывается из сюжета, ролей, которые принимают на себя дети в ходе игры. В игре всё происходит «как будто», «понарошку», а обучение – это всегда серьёзно.

Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 1198; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!