Экипировка, техническое обслуживание и ремонт локомотивов

Департамент образования и науки Костромской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум железнодорожного транспорта»

Контрольная работа

по дисциплине «Железные Дороги»

Вариант №7

| Студент: Калинин Артем Михайлович Группа: 1.18 ТЭПС Преподаватель: Пучкова Ольга Николаевна |

Буй 2018

Содержание

Вопрос №1 – страница 3

Вопрос №2 – страница 12

Вопрос №3 – страница 20

Список используемых источников – страница 26

Вопрос №1

Локомотивное хозяйство, сооружения и устройства, обслуживание локомотивов и организация работы локомотивных бригад

Общие сведения

Локомотивное хозяйство обеспечивает перевозочную работу железных дорог тяговыми средствами и содержание этих средств в соответствии с техническими требованиями. В состав этого хозяйства входят основные локомотивные депо, специализированные мастерские по ремонту отдельных узлов локомотивов, пункты технического обслуживания, экипировки локомотивов и смены бригад, базы запаса локомотивов. Под экипировкой понимают комплекс операций (по снабжению локомотивов топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами), связанных с их подготовкой к работе.

Локомотивные депо — это структурные единицы локомотивного хозяйства. Их сооружают на участковых, сортировочных и пассажирских станциях. Депо называется основным, если оно имеет приписной парк локомотивов для обслуживания грузовых или пассажирских поездов, производственные здания, мастерские и технические средства для выполнения текущего ремонта, технического обслуживания и экипировки.

По виду тяги различают тепловозные, электровозные, мотор-вагонные и смешанные депо. В крупных железнодорожных узлах со специализированными станциями — пассажирскими и сортировочными — предусматривают отдельные локомотивные депо для грузовых и пассажирских локомотивов.

|

|

|

В пунктах оборота локомотивы находятся в ожидании поездов для обратного следования с ними. За это время, как правило, проводится их техническое обслуживание, совмещаемое с экипировкой.

Пункты смены бригад предусматривают преимущественно на участковых станциях и размещают исходя из условия обеспечения установленной продолжительности работы бригад.

Пункты экипировки располагают на территории депо. Иногда экипировочные устройства размещают непосредственно на приемоотправочных путях для выполнения операций без отцепки локомотива от поезда.

Пункты технического обслуживания локомотивов размещают как в локомотивных депо, так и в пунктах оборота.

Все локомотивы, приписанные к дороге (депо) и числящиеся на ее балансе, образуют так называемый инвентарный парк, который подразделяется на эксплуатируемый и неэксплуатируемый. В состав эксплуатируемого парка входят локомотивы, находящиеся в работе, в процессе экипировки и технического обслуживания в течение установленной нормы времени приемки и сдачи локомотива, а также в ожидании работы. К неэксплуатируемому парку относятся локомотивы, находящиеся в ремонте и резерве управления дороги, в процессе пересылки в холодном состоянии и др.

|

|

|

В настоящее время основными проблемами локомотивного хозяйства являются физическое и моральное старение локомотивного парка (имеющийся инвентарный парк ОАО «РЖД» изношен более чем на 70 %) и отсутствие необходимых производственных мощностей отечественных заводов для выпуска новых локомотивов.

Для решения этих проблем в процессе реформирования железнодорожного транспорта подготовлена Программа создания и освоения производства новых локомотивов в 2004—2010 гг., предусматривающая продление сроков службы и модернизацию тепловозов и электровозов на локомотиворемонтных заводах, разработку и производство новых локомотивов за счет перепрофилирования и увеличения мощностей локомотивостроительных заводов.

|

|

|

Обслуживание локомотивов и организация их работы

Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе машиниста и его помощника. Мотор-вагонные поезда, поездные и маневровые электровозы и тепловозы могут обслуживаться и одним машинистом при наличии устройств автоматической остановки, срабатывающих в случае внезапной потери машинистом способности вести поезд. При электрической и тепловозной тяге одна локомотивная бригада может обслуживать несколько локомотивов или постоянно соединенных секций, управляемых из одной кабины.

Основным способом обслуживания поездных локомотивов является сменная езда, при которой бригады не закрепляются за определенными локомотивами. Лишь при вспомогательных видах движения (маневровая работа, перевод составов с одной станции узла на другую и т.п.) закрепляются две - четыре бригады. Сменная езда позволила значительно сократить непроизводительные простои локомотивов, удлинить участки их обращения и вместе с тем улучшить условия труда и отдыха локомотивных бригад.

|

|

|

Продолжительность непрерывной работы поездных локомотивных бригад составляет 1... 8 ч, и лишь в исключительных случаях допускается увеличение этой нормы до 12 ч. Если продолжительность непрерывной работы в оба конца превышает установленную норму, бригаде предоставляется отдых в пункте оборота длительностью не менее половины времени предшествовавшей работы.

Обслуживание поездов локомотивами осуществляется по определенной системе в зависимости от размещения основного депо и станции формирования, характера грузопотока и др. Когда основное депо расположено на граничной станции А участка обращения, локомотивы, приписанные к основному депо, следуют до участковых станций Б и В, являющихся пунктами оборота. На станцию А локомотив возвращается с поездом обратного направления. Здесь он отцепляется от состава и следует в депо для экипировки, технического обслуживания и смены локомотивной бригады, после чего подается на станцию к следующему составу. Способ обслуживания поездов по такой схеме называется плечевой ездой. Ее основными недостатками являются частые отцепки локомотивов от поездов, потери времени из-за захода на территорию депо, более продолжительное нахождение локомотивов в горловинах и на путях станции.

Для того чтобы уменьшить простои локомотивов, на станциях основных депо стали применять схему кольцевой езды. В этом случае локомотивы не отцепляют от составов при прохождении станции основного депо, бригады меняются на станционных путях, а техническое обслуживание и экипировку локомотивов проводят в пунктах оборота. В основное депо локомотив заходит только для очередного технического обслуживания или текущего ремонта. Однако и при таком способе обслуживания локомотив следует по кольцу, охватывающему только два тяговых плеча, и резервы улучшения его использования полностью не реализуются.

Разновидностью кольцевого способа обслуживания поездов является петлевой, при использовании которого локомотив один раз за полный оборот заходит в основное депо для экипировки и технического обслуживания.

Работа локомотивов осуществляется по графику их оборота, который составляют на основе графика движения поездов с учетом условий труда и отдыха локомотивных бригад и установленного порядка технического обслуживания, экипировки и ремонта локомотивов.

В связи с реализацией структурной реформы на железнодорожном транспорте, укрупнением отделений и дорог сокращается число стыковых пунктов между ними, что позволяет увеличить участки обращения локомотивов и локомотивных бригад.

Экипировка, техническое обслуживание и ремонт локомотивов

Экипировка электровозов заключается в снабжении их песком, смазочными и обтирочными материалами, наружной обмывке и обтирке. В экипировку тепловозов, кроме того, входит обеспечение их дизельным топливом и водой для охлаждения дизеля. Эту воду получают из химически обработанного конденсата пара.

Пробег электровоза и тепловоза между экипировками ограничивается запасом песка и топлива. Локомотивы экипируют на специально оборудованных путях или в закрытых экипировочных помещениях. В обоих случаях экипировочные устройства и канавы, оборудованные для осмотра ходовой части локомотива снизу, а для электровозов — и специальные площадки, предназначенные для осмотра токоприемников, располагаются таким образом, чтобы можно было совместить выполнение всех операций во времени (кроме экипировки песком). На рисунке представлена схема расположения устройств для проведения экипировки тепловозов, совмещенной с техническим осмотром.

Дизельное топливо хранится на складах в металлических сварных резервуарах вместимостью до 5000 м3. Из хранилищ оно подается насосом к раздаточным колонкам, а из них по резиновым шлангам — в топливные баки тепловозов.

Для снабжения локомотивов песком имеются склады сырого песка, пескосушилки, склады сухого песка, раздаточные бункера, компрессоры и вентиляторы для подачи песка от пескосушилок на склады сухого песка и в раздаточные бункера, откуда сухой песок самотеком поступает в песочницы локомотивов.

Смазочные масла хранят в наземных или подземных резервуарах, заполняющихся самотеком через приемные колодцы. Смазочные материалы подают из хранилищ на локомотивы насосами через специальные маслозаправочные колонки.

Для поддержания локомотивов в исправном состоянии на железных дорогах России организована система проведения технического обслуживания и текущего ремонта после определенного пробега или времени их работы. Для повышения качества, ускорения и удешевления ремонта локомотивов осуществляют концентрацию, кооперирование и специализацию деповского ремонта локомотивов, внедряют агрегатный метод ремонта с широким применением поточных форм организации производства и сетевого планирования.

При выполнении ремонта агрегатным методом основные узлы и агрегаты локомотива заменяют заранее подготовленными в заготовительном цехе депо.

Для электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава установлено несколько видов планово-предупредительного технического обслуживания (ТО-1, -2, -3, -4 и -5), текущего ремонта (ТР-1, -2, -3 и ТРС — текущий ремонт среднего объема) и капитального ремонта (КР-1, -2 и КРП — капитальный ремонт с продлением срока службы).

Цель проведения ТО-1, -2 и -3 — обеспечение работоспособности локомотивов в процессе эксплуатации. При этих видах технического обслуживания смазывают поверхности трения и осуществляют проверку ходовой части, тормозного оборудования, устройств автоматической локомотивной сигнализации, скоростемеров и других приборов. Техническое обслуживание ТО-4 предназначено для обточки бандажей отдельных колесных пар с целью поддержания оптимальной величины проката и толщины гребня без выкатки из-под локомотивов или мотор-вагонного подвижного состава, а ТО-5 выполняют при подготовке локомотивов в запас (с консервацией для длительного хранения) и после изъятия их из запаса.

Техническое обслуживание ТО-1 осуществляет локомотивная бригада при приемке, сдаче и в процессе эксплуатации локомотива.

Техническое обслуживание ТО-2 проводится бригадой слесарей в специально оборудованных пунктах и, как правило, совмещается с экипировкой локомотива; ТО-3, -4, -5 и текущий ремонт выполняются в основных локомотивных депо комплексными бригадами с участием локомотивных бригад.

Периодичность технического обслуживания ТО-2 (от 48 ч до нескольких суток) устанавливает начальник дороги независимо от пробега. Продолжительность технического обслуживания ТО-2, ч, для пассажирских локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава равна 2,0; для грузовых тепловозов ТЭЗ, 2ТЭ10, 2ТЭ116 и 2ТЭ121 — 1,2; для трехсекционных локомотивов — 1,5; для остальных серий грузовых и маневровых локомотивов — 1,0.

Продолжительность технического обслуживания ТО-4 устанавливает начальник дороги с учетом конкретных условий из расчета 1,0... 1,2 ч на обточку колесной пары.

В ходе текущего ремонта проводят ревизию, замену или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировку и испытания, гарантирующие работоспособность локомотива в межремонтный период. В отличие от технического обслуживания, при котором узлы обычно не разбирают, в ходе текущего ремонта осмотр узлов сопровождается их разборкой.

Капитальный ремонт КР-1 выполняют для восстановления эксплуатационных характеристик, замены или ремонта изношенных или поврежденных агрегатов, узлов и деталей. При капитальном ремонте КР-2 проводят полное оздоровление локомотива с заменой или восстановлением агрегатов, узлов и деталей и необходимую модернизацию. Капитальный ремонт локомотивов выполняют на локомотиворемонтных заводах.

Для содержания в исправном состоянии, обслуживания и ремонта приписанных локомотивов основные депо располагают ремонтными цехами, мастерскими, различного рода складами, административно-хозяйственными помещениями, необходимым путевым развитием и поворотными устройствами.

В ремонтных цехах имеются специальные стойла с канавами для осмотра и ремонта локомотивов. Мастерские для ремонта и изготовления различных деталей, оборудования и инструмента обычно примыкают к цехам, что упрощает транспортирование деталей и узлов. В электровозных и тепловозных депо имеются цехи для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов.

При мастерских организуют специализированные отделения для ремонта различных узлов и деталей локомотивов и их оборудования.

Весьма эффективным с точки зрения комплексной механизации и автоматизации производства при ремонте локомотивов является использование промышленных роботов для выполнения технологических операций, например, при ремонте электродвигателей, шатунно-поршневой группы, аккумуляторов, колесно-моторных блоков, букс с роликовыми подшипниками и т.д.

Вопрос №2

Тепловозы, дизельпоезда, общие сведения, принципиальное устройство, особенности устройства тепловозов с электрической, гидравлической и механической передачей

Принцип действия и основные узлы тепловоза. Важнейшей частью любого тепловоза является его первичный двигатель - дизель. Дизель преобразует внутреннюю химическую энергию топлива в механическую энергию вращения коленчатого вала. Свойства дизеля как двигателя не в полной мере соответствуют требованиям поездной работы локомотива, его переменным режимам работы. Мощность дизельного двигателя прямо пропорциональна частоте вращения его коленчатого вала (при неизменной подаче топлива). Для локомотива более полезной является работа двигателя на постоянном режиме - обычно при максимальной (номинальной) частоте вращения коленчатого вала, когда дизель развивает наибольшую мощность. Чтобы обеспечить возможность работы дизеля с постоянной частотой вращения вала при любых режимах движения поезда, энергия от вала двигателя передается колесным парам, скорость вращения которых при движении должна меняться не непосредственно, а через специальные промежуточные устройства, называемые передачей. Передача приспосабливает дизель к условиям работы на локомотиве. На тепловозах применяются главным образом электрические или гидравлические передачи.

При электрической передаче (рис. 1.1, а) механическая энергия вращения коленчатого вала дизеля 1 сообщается электрическому тяговому генератору 2, который преобразует ее в электрическую. Электрическая энергия от генератора поступает в тяговые электрические двигатели 3, которые кинематически связаны с движущими колесными парами 4 и приводят их во вращение.

На тепловозах с гидравлической передачей (рис. 1.1, б) энергия дизеля 1 затрачивается на привод гидравлического насоса 2, сообщающего энергию жидкости, которая циркулирует в замкнутом контуре. Поступая в гидравлическую турбину 5, поток жидкости передает на ее лопатки свою кинетическую энергию и вращает вал ротора турбины, а вместе с ним и колесные пары 4 тепловоза.

К основным частям тепловоза, помимо дизеля и передачи, можно отнести вспомогательное оборудование и экипажную часть.

Экипажная часть тепловоза состоит из кузова, главной рамы с ударно-сцепными устройствами (автосцепками) и тележек с колесными парами и упругим рессорным подвешиванием.

Рис. 1.1. Схемы размещения основного оборудования и преобразования энергии на тепловозах: а - с электрической передачей; б - с гидравлической передачей Главная рама тепловоза служит основанием для размещения силовой установки и вспомогательного оборудования. Она передает их вес через колеса на рельсы. Кроме того, рама передает продольные тяговые усилия от ведущих осей к составу. Кузов размещается также на раме и защищает оборудование тепловоза от внешних воздействий. Кузова тепловозов бывают двух типов (рис. 1.2): вагонного или закрытого (обычно у магистральных тепловозов) и капотного (у маневровых тепловозов). В первом случае кузов образует машинное помещение с внутренними проходами для обслуживания силовой установки; во втором - капот накрывает оборудование тепловоза, доступ к которому снаружи обеспечивается через боковые дверцы. Для возможности прохода обслуживающего персонала на тепловозе с капотным кузовом устраивают продольные (с обеих сторон) и поперечные (по концам рамы) площадки.

Колесные пары большинства современных тепловозов размещены в тележках, двух- или трехосных, которые могут поворачиваться относительно опирающейся на них главной рамы. Такое устройство экипажной части облегчает прохождение тепловозом кривых участков пути. У некоторых промышленных тепловозов малой мощности движущие колесные пары соединяются непосредственно с главной рамой (экипаж в жесткой раме).

Термин «ось» в транспортной технике употребляется в двух значениях. Буквально «ось» - это одна из деталей колесной пары, объединяющая два колеса в одно целое и воспринимающая вес локомотива или вагона.

Однако часто это слово используется в более общем переносном смысле. Под «осью» подразумевается колесная пара, единичная точка опоры подвижного состава на рельсы. Именно в этом смысле говорят «шестиосный локомотив», «восьмиосный вагон», «трехосная тележка», «нагрузка на ось (или от оси иа рельсы)» и т. д.

Вспомогательное оборудование обеспечивает нормальную работу дизеля, передачи и экипажной части, а также тепловоза в целом. К нему относятся топливная, водяная и масляная системы дизеля, его устройства охлаждения и воздухо-снабжения, а также системы охлаждения и вспомогательные устройства передачи, песочная система экипажа, воздушная (тормозная) система тепловоза, система пожаротушения и т. п.

Топливная система обеспечивает питание дизеля жидким топливом. Она состоит из топливных баков, вспомогательных подкачивающих насосов, топливных фильтров, топ-ливоподогревателей, основных топливных насосов и форсунок, рас-пыливающих топливо в цилиндрах дизеля.

Система водяного охлаждения дизеля (водяная система) служит для отвода теплоты от его цилиндров и включает в себя циркуляционный водяной насос и радиаторы, в которых теплота от воды передается атмосферному воздуху. Для более интенсивного отвода теплоты от радиаторов воздух через них прогоняется принудительно - специальным вентилятором.

Масляная система дизеля, состоящая из насосов, фильтров для очистки масла и охлаждающих устройств (радиаторов или теплообменников), служит для подачи смазки масла к трущимся частям дизеля, а также частично и для отвода теплоты от них, а в некоторых случаях и от поршней дизеля.

Воздушная система тепловоза (тормозной компрессор, главные и запасные резервуары сжатого воздуха и др.) обеспечивает работу тормозных средств всего поезда, а также ряда вспомогательных устройств тепловозов.

Системы воздухоснабжения и воздушного охлаждения состоят из агрегатов, предназначенных для подачи воздуха (воздуходувки и нагнетатели - для дизеля, вентиляторы - для охлаждения электрических машин), воздухозаборных устройств (окна, жалюзийные решетки), воздухоочистителей и воздуховодов.

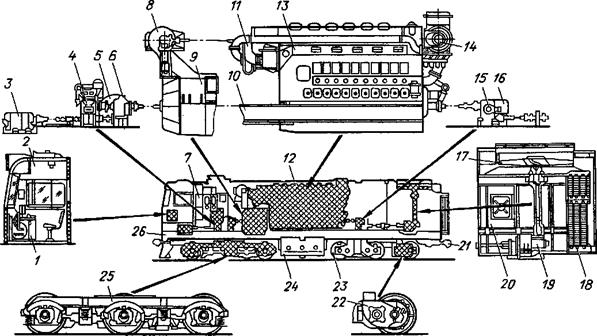

Общее устройство современных тепловозов рассмотрим на примере магистральных тепловозов типа 2ТЭ10 (2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М), наиболее распространенных серийных грузовых тепловозов СССР в настоящее время. Тепловоз имеет электрическую передачу постоянного тока и состоит из двух одинаковых секций (рис. 1.3), соединенных между собой стандартной автосцепкой 21. Каждая секция с кузовом 12 вагонного типа имеет свою кабину машиниста 2 с пультом управления 1 и в случае необходимости может использоваться в качестве самостоятельного локомотива. При совместной работе обе секции управляются с поста управления головной секции.

Источником энергии на тепловозе служит двухтактный дизель типа 1 ОД 100 мощностью 2200 кВт. Основная часть энергии дизеля 13 передается тяговому генератору 9, вал якоря которого соединен при помощи Рис. 1.2. Тепловозы с различными типами кузова:

а-вагонного; б-капотного полужесткой пластинчатой муфты с коленчатым валом дизеля. Тяговый генератор преобразует механическую энергию вращения вала дизеля в электрическую. Дизель с генератором, установленные на общей под-дизельной раме 10, представляют собой единый силовой агрегат - дизель-генератор.

Дизель-генератор, являющийся наиболее тяжелой частью тепловоза, расположен на главной раме 26, в ее средней части. Это необходимо для равномерного распределения нагрузок на колесные пары 23, которые объединены в две одинаковые трехосные тележки 25.

Рис. 1.3. Схема размещения основных узлов на секции тепловоза 2ТЭ10

Рама 26 опирается на каждую тележку 25 в четырех точках (боковых опорах). Центральный шкворень, соединяющий раму с тележкой, является осью поворота тележки относительно рамы и передает только горизонтальные усилия.

Все оси тепловозов (см. сноску к с. 8) движущие. На оси каждой колесной пары 23 подвешен тяговый электродвигатель 22. Тяговые электродвигатели питаются током от тягового генератора 9. Они преобразуют электрическую энергию в механическую и через зубчатые передачи (редукторы) приводят во вращение колесные пары 23.

Для привода агрегатов вспомогательного оборудования мощность от вала дизеля отбирается через передний 6 и задний 15 редукторы. В частности, с передним редуктором 6 связаны тормозной компрессор 4 и двухмашинный агрегат 3, состоящий из возбудителя, питающего обмотку главных полюсов тягового генератора, и вспомогательного генератора, являющегося на тепловозе источником низкого (75 В) напряжения для цепей управления, освещения и т. п.

От заднего редуктора 15 через гидроредуктор 19 приводится вентилятор охлаждающего устройства 17. Последний просасывает воздух через радиаторы для охлаждения воды, состоящие из отдельных секций 18. Секции (различной величины) расположены в два яруса с обеих сторон шахты холодильника 20. Нагретый воздух вентилятор выбрасывает вверх через крышу тепловоза.

Между кабиной машиниста 2 и машинным помещением по обеим сторонам от центральной двери находятся высоковольтные камеры 7, в которых размещена большая часть электрических аппаратов.

По обеим сторонам дизеля под полом расположены элементы аккумуляторной батареи, которая используется для пуска дизеля. Роль пускового двигателя (стартера), раскручивающего вал дизеля, играет при этом тяговый генератор. На его полюсах размещена дополнительная пусковая обмотка, которая при пуске включается последовательно с обмоткой генератора на напряжение аккумуляторной батареи. Генератор, таким образом, оказывается временно в режиме электродвигателя последовательного возбуждения. Когда вал дизеля достигнет необходимой частоты вращения и дизель начнет работать, пусковая цепь размыкается. После этого тяговый генератор, приводимый дизелем, может сам вырабатывать электрическую энергию. При работе дизеля аккумуляторная батарея заряжается от вспомогательного генератора.

Запас топлива хранится в баке 24, подвешенном к главной раме в средней ее части. Воздух для дизеля засасывается из атмосферы через воздухоочистители, расположенные в боковых стенках кузова с обеих сторон тепловоза, турбокомпрессорами 14 и центробежным нагнетателем 11, работающими последовательно, и через воздухоохладитель нагнетается в цилиндры дизеля. Продукты сгорания (газы) из цилиндра отводятся через турбины турбокомпрессоров 14, глушители, находящиеся на противоположном от генератора торце дизеля, и выхлопные патрубки на крыше кузова в атмосферу.

Тяговые электрические машины, в обмотках которых при работе выделяются большие количества теплоты, охлаждаются воздухом. Для охлаждения генератора служит специальный вентилятор 8, связанный с верхним валом дизеля. Охлаждение тяговых электродвигателей обеспечивается вентиляторами 5 и 16. Они приводятся во вращение от вала дизеля соответственно через передний 6 и задний 15 редукторы. Каждый вентилятор подает воздух в три двигателя одной тележки. Воздух подводится к двигателям по каналам в раме тепловоза и затем по гибким брезентовым рукавам.

На привод вспомогательных агрегатов тепловоза затрачивается значительная мощность - 160-230 кВт на секцию (вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей - по 15 кВт, вентилятор тягового генератора-18 кВт, вентилятор холодильника- 90-120 кВт, в зависимости от режима, тормозной компрессор - до 45-60 кВт).

С учетом потерь в передаче максимальная полезная (так называемая касательная) мощность тепловоза 2ТЭ10В, имеющего дизели общей мощностью 4400 кВт (6000 л. с), составляет примерно 3400 кВт. Наибольшая (конструкционная) скорость тепловоза 100 км/ч.

Магистральные грузовые тепловозы с электрической передачей (ТЭЗ, 2ТЭ116) имеют в основном такое же, как на тепловозе типа 2ТЭ10, расположение силового и вспомогательного оборудования, но имеют конструктивные отличия.

Вопрос №3

Основные виды грузовых и пассажирских вагонов

В состав вагонного парка входят пассажирские и грузовые вагоны.

В зависимости от технических характеристик вагоны классифицируют следующим образом: по числу осей (четырех-, шести-, восьми- и многоосные); по виду материала и технологии изготовления кузова (цельнометаллические, с деревянной или металлической обшивкой, с кузовом из легких сплавов); по грузоподъемности, массе тары вагона, нагрузке на 1 пог. м пути, габариту подвижного состава и другим показателям.

Парк пассажирских вагонов включает в себя цельнометаллические четырехосные вагоны для перевозки пассажиров, вагоны-рестораны, почтовые, багажные, почтово-багажные вагоны и вагоны специального назначения (вагоны-клубы, вагоны-лаборатории, служебные, санитарные и др.).

Устройство пассажирских вагонов зависит от дальности перевозок. По назначению эти вагоны бывают дальнего, межобластного и пригородного сообщения. Вагоны дальнего следования подразделяют на мягкие и жесткие, купейные (два или четыре места в купе) и некупейные. В вагонах межобластного сообщения мягкие кресла расположены в общем пассажирском салоне.

Пассажирские вагоны оборудованы устройствами отопления, вентиляции и освещения. Отопление может быть водяным или электрическим. В вагонах современной постройки применяется комбинированное водяное отопление (нагрев воды может осуществляться электронагревателем и твердым топливом). Вагоны оборудованы приточной принудительной вентиляцией (подогретый и очищенный воздух подается по воздушному желобу во все отделения вагона) и специальными установками для кондиционирования воздуха. Такие установки обеспечивают определенную влажность и температуру воздуха при давлении, несколько превышающем атмосферное, что предотвращает попадание наружного воздуха в вагон через негерметичные соединения.

Освещение в пассажирских вагонах электрическое. Электроэнергию для каждого вагона вырабатывают генераторы, приводимые в действие от оси колесной пары вагона или специального вагона-электростанции, находящегося в поезде. В электропоездах вагоны освещаются от контактной сети через специальные установки, расположенные в моторных вагонах. На станциях и при малой скорости следования питание вагонов электроэнергией происходит от аккумуляторных батарей, заряжаемых во время движения. В последнее время широкое распространение нашло люминесцентное освещение.

В состав парка грузовых вагонов входят крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального назначения.

Крытые вагоны предназначены для перевозки разнообразных грузов, обеспечения их сохранности и защиты от воздействия атмосферы. Эти вагоны, оснащенные соответствующим оборудованием, могут быть использованы и для массовой перевозки людей. Кузов крытого вагона имеет в каждой из боковых стен задвижные двери и по два люка с металлическими крышками. Люки служат для освещения, вентиляции и загрузки вагонов сыпучими грузами. Крытые вагоны, выпускаемые в настоящее время, имеют металлический кузов и расширенный дверной проем. Грузоподъемность вагона 68 т, вместимость кузова 140 м3.

На платформах перевозят длинномерные, громоздкие и тяжеловесные грузы. Платформы оборудуют невысокими откидными металлическими бортами и приспособлениями для установки стоек, необходимых при перевозке бревен, столбов, досок и т. п. Грузоподъемность современных платформ составляет 70...72 т. Для перевозки крупнотоннажных контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т выпускают специальные четырехосные платформы, снабженные фитингами — устройствами для установки и крепления контейнеров.

Полувагоны — наиболее распространенный тип вагонов грузового парка. Они служат в основном для перевозки навалочных сыпучих грузов, таких, как уголь, руда, кокс, щебень, гравий и др. В полу кузова, вдоль боковых стен, предусмотрены разгрузочные люки, через которые сыпучий груз самотеком разгружается по обе стороны полувагона. Погрузку в полувагон длинномерных грузов и самоходного транспорта осуществляют через двери.

На железных дорогах применяют четырех- и восьмиосные полувагоны, у которых боковые стены и торцевые двери кузова имеют металлическую обшивку. Выпускают также полувагоны с глухим кузовом, без разгрузочных люков; их разгружают на вагоноопрокидывателях.

Разновидностью полувагонов являются так называемые вагоны-хопперы для перевозки сыпучих и пылевидных грузов (щебень, гравий, песок, цемент, зерно и др.) грузоподъемностью 50 т. Хопперы имеют высокие боковые стены. Для перевозки грузов, которые необходимо защитить от атмосферных осадков, используют полувагоны с крышей. Их торцевые стены наклонены к середине вагона, где расположены разгрузочные люки.

На внутренних путях крупных металлургических заводов руду и строительные сыпучие материалы перевозят преимущественно полувагонами-самосвалами, называемыми думпкарами. Это четырехосные полувагоны грузоподъемностью 60 т и более с кузовом прямоугольной формы, снабженные пневматическим устройством для разгрузки, при выполнении которой кузов наклоняется и одновременно открывается борт с соответствующей стороны.

Жидкие грузы (нефть, керосин, бензин, масло, кислоты и т.п.) перевозят в цистернах. Цистерна представляет собой специальный металлический сварной резервуар (котел) цилиндрической формы, имеющий в верхней части люки для наливания груза, очистки и ремонта. Разнообразие грузов обусловливает существенные различия в конструкции цистерн.

В зависимости от вида перевозимых грузов цистерны могут быть разделены на две группы:

· общего назначения — для перевозки нефтепродуктов широкой номенклатуры;

· специальные — для перевозки отдельных видов грузов.

Цистерны общего назначения подразделяют на используемые для перевозки светлых (бензин, лигроин и т. п.) и темных (нефть, минеральные масла и т.п.) нефтепродуктов. Внутренняя поверхность цистерн, в которых перевозят кислоты, покрыта защитным слоем (резина, свинец), предохраняющим металл от разрушающего действия кислот. В этих же целях котлы цистерн изготавливают из кислотоупорных металлов — коррозионно-стойкой стали, алюминия. Цистерны для перевозки молока выполняют из аналогичной стали, покрытой снаружи теплоизолирующим слоем.

Вязкие нефтепродукты перевозят в цистернах, оборудованных паровой рубашкой, что значительно упрощает и ускоряет слив предварительно разогретых грузов. Четырехосные цистерны имеют котел вместимостью 72 м3. Применяются и восьмиосные цистерны с котлом вместимостью 134 м3.

Изотермические вагоны используют в летнее время для перевозки скоропортящихся грузов (мясо, рыба и др.), а зимой — грузов, теряющих свои качества при замерзании (овощи, фрукты, молоко и др.). Для поддержания в вагонах необходимой температуры их оборудуют приборами охлаждения и отопления, а кузова снабжают тепловой изоляцией.

Изотермические вагоны соединяют в рефрижераторные секции по пять единиц. При этом в одном вагоне размещаются обслуживающая бригада механиков, дизель-электростанция и холодильное оборудование.

Для перевозки скоропортящихся грузов применяют также автономные рефрижераторные вагоны, оборудованные холодильными агрегатами и дизель-генераторными установками с автоматическим (без обслуживающего персонала) управлением.

Помимо универсальных изотермических вагонов, используемых для перевозки скоропортящихся грузов, находятся в эксплуатации и специализированные вагоны для транспортирования живой рыбы, молочных и других продуктов.

Вагоны специального назначения предназначены для грузов, требующих особых условий перевозки. Например, транспортерами перевозят громоздкие и тяжеловесные машины и оборудование. Транспортеры — это многоосные платформы (12, 16, 20 и более осей) грузоподъемностью 130, 180, 230 и 300 т. К специальным относятся также вагоны для перевозки скота, живой рыбы, битума, легковых автомобилей и вагоны, предназначенные для технических и бытовых нужд железных дорог: вагоны-мастерские, вагоны восстановительных и пожарных поездов. Состав оборудования этих вагонов определяется их назначением.

Для перевозки различных грузов, в том числе штучных изделий, домашних вещей и др., используют деревянные или металлические контейнеры с массой брутто 3, 5, 20 т и более. При перевозке на платформах или в полувагонах контейнеры закрепляют соответствующими приспособлениями. Чтобы избежать перегрузки из вагонов в автомашины, применяют специальные контейнеры большой грузоподъемности, приспособленные для подкатки под них автомобильных шасси. Такие контейнеры называют контрейлерами.

В последние годы начат выпуск вагонов нового поколения, к которым можно отнести вагоны с раздвижными колесными парами, крытые вагоны с открывающейся или сдвигающейся крышей и со встроенными ленточными конвейерами для полной механизации выгрузки картофеля, овощей и фруктов, платформы со специальными стационарными приспособлениями для перевозки лесоматериалов и металлопроката, специальные вагоны с кузовами-амфибиями для транспортирования навалочных грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Список используемых источников

1. Интернет-ресурс «ПОМОГАЛА.РУ»

http://www.pomogala.ru/okzd/okzd_13.html

http://www.pomogala.ru/okzd/okzd_12.html

2. Интернет-ресурс «Тепловозы»

http://dieselloc.ru/books/kuzmich/page_3.html

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 3274; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!