Глава 7. Прогнозирование устойчивости работы отдельных элементов объекта в чрезвычайных ситуациях

Основные положения по оценке устойчивости работы объектов экономики

Под устойчивостью работы объекта понимают его способность в условиях ЧС выполнять свои функции (производить продукцию в заданных размерах и номенклатуре, осуществлять перевозочный процесс), а в случае нарушения рабочего процесса – в короткие сроки восстанавливать свою работоспособность. В понятие «устойчивость объекта» должны входить так же его способности противостоять воздействию поражающих факторов источников ЧС, предупреждать возникновение ЧС, особенно техногенного характера, предотвращать или уменьшать угрозу жизни и здоровью людей, ущерб природной среде.

Устойчивость объекта в целом зависит от многих факторов, но в первую очередь от устойчивости его инженерно-технического комплекса (ИТК). Под ИТК следует понимать здания, сооружения, оборудование, различные устройства и т.п. элементы, без которых немыслима работоспособность объекта в целом или его отдельных подразделений (цехов, служб и др. производственных элементов) и которые способны противостоять воздействующим поражающим факторам источников ЧС.

За предел устойчивости ИТК принимают величину избыточного давления на фронте воздушной ударной волны  , при превышении которой объект (элемент объекта) выходит из строя и прекращает работу. Предел устойчивости ИТК, как правило, задается вышестоящим органом или определяется объектовой КЧС путем проведения специальных исследований по ПУРО. За предел устойчивости принимают средние значения табличных данных для средних разрушений. Большинство зданий, сооружений и оборудования считаются вышедшими из строя при средних разрушениях. При этом их восстановление возможно. При разработке ИТМ (инженерно-технических мероприятий) по ПУРО должна быть обеспечена равная устойчивость по всем поражающим факторам источников ЧС.

, при превышении которой объект (элемент объекта) выходит из строя и прекращает работу. Предел устойчивости ИТК, как правило, задается вышестоящим органом или определяется объектовой КЧС путем проведения специальных исследований по ПУРО. За предел устойчивости принимают средние значения табличных данных для средних разрушений. Большинство зданий, сооружений и оборудования считаются вышедшими из строя при средних разрушениях. При этом их восстановление возможно. При разработке ИТМ (инженерно-технических мероприятий) по ПУРО должна быть обеспечена равная устойчивость по всем поражающим факторам источников ЧС.

|

|

|

Техника, транспорт и др. объекты (изделия), которые имеют относительно небольшие фронтальные поверхности обтекания (менее 3м), а также малые глубины обтекания (автомобили, тракторы, станки, шкафы управления, мосты, краны, опоры линий электропередач и др. объекты) подвергаются динамическому давлению ударной волны (давлению скоростного напора)  .

.

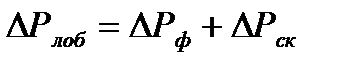

Суммарному давлению (лобовому давлению) –  подвергаются объекты, которые имеют фронтальную обтекаемую поверхность более 3 метров.

подвергаются объекты, которые имеют фронтальную обтекаемую поверхность более 3 метров.

Динамическое вертикальное давление на объект (давление скоростного напора) –  принимают равным

принимают равным  при обтекании объекта.

при обтекании объекта.

Выход из строя оборудования от воздействия  ,

,  и

и  может быть вызван его:

может быть вызван его:

– смещением относительно основания или отбросом;

|

|

|

– опрокидыванием;

– инерционными разрушениями элементов оборудования, вызванными кратковременными ударными перегрузками.

Смещение оборудования (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Силы, действующие на предмет при смещении:

ЦД – центр давления; ЦТ – центр тяжести

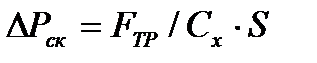

Условие смещения Fсм ≥Fтр+Qr, где Fсм = CxS·ΔРск – смещающая сила, Н. Приложена к центру давления (ЦД). Здесь: Cx – коэффициент аэродинамического сопротивления объекта (табл.1); S – площадь обдуваемой поверхности (площадь миделя); ΔРск – давление скоростного напора волны, кПа;

Таблица 7.1 Коэффициент аэродинамического сопротивления для тел различной формы при

| Форма тела | Рисунок |

| Направление движения воздуха | ||

| Параллелепипед |

| 0,85 | перпендикулярно квадратной грани | ||

| 1,3 | перпендикулярно прямоугольной грани | ||||

| Куб | 1.6 | перпендикулярно грани | |||

| Пластина квадратная | 1,45 | перпендикулярно пластине | |||

| Диск | 1,6 | перпендикулярно диску | |||

| Цилиндр |

| перпендикулярно оси цилиндра | |||

| h/d=1 | 0,4 | ||||

| h/d=4 | 0,43 | ||||

| h/d=9 | 0,46 | ||||

| Сфера | 0,25 | ||||

| Полусфера |

| 0,3 | параллельно плоскости основания | ||

| Пирамида |

| 1,1 | параллельно основанию | ||

| Пирамида усеченная | 1,2-1,3 |

Примечание. Если тело имеет сложную форму, составленную из приведенных в таблице тел, то примерное значение коэффициента аэродинамического сопротивления сложного тела Сxcл определяется как

|

|

|

(7.1)

(7.1)

где Сxi – коэффициент аэродинамического сопротивления i-й части тела,

Si– площадь миделя i-й части тела.

сила трения, Н. Здесь: f – коэффициент трения (табл. 7.2); m – масса объекта, кг; g – ускорение свободного падения;

сила трения, Н. Здесь: f – коэффициент трения (табл. 7.2); m – масса объекта, кг; g – ускорение свободного падения;  – сила тяжести, Н. Приложена в центре масс (ЦТ);

– сила тяжести, Н. Приложена в центре масс (ЦТ);

Таблица 7.2. Коэффициент трения между поверхностями различных материалов

| Трущиеся поверхности скольжения | Коэффициент трения , f | |

| скольжения | качения | |

| Сталь по стали | 0,15 | |

| Сталь по чугуну | 0,3 | |

| Металл по линолеуму | 0,2-0,4 | |

| Металл по дереву | 0,6 | |

| Металл по бетону | 0,2-0,5 | |

| Резина по твердому грунту | 0,4-0,6 | |

| Резина по линолеуму | 0,4-0,6 | |

| Резина по дереву | 0,5-0,8 | |

| Резина по чугуну | 0,8 | |

| Дерево по дереву | 0,4-0,6 | |

| Кожа по чугуну | 0,3-0,5 | |

| Кожа по дереву | 0,4-0,6 | |

| Стального колеса по рельсу | 0,05 | |

| Стального колеса по кафельной плитке | 0,1 | |

| Стального колеса по линолеуму | 0,15-0,2 | |

| Стального колеса по дереву | 0,12-0,15 | |

Таблица 7.3. Механические свойства стали обыкновенного качества группы А

|

|

|

| Марка стали |  , МПа , МПа

|  , МПа , МПа

|

| Ст 0 |  310 310

| - |

| Ст 1 | 320-420 | - |

| Ст 2 | 340-440 | 230-240 |

| Ст 3 | 380-490 | 250-210 |

| Ст 4 | 420-540 | 270-240 |

| Ст 5 | 500-640 | 290-260 |

| Ст 6 |  640 640

| 320-300 |

Примечания.  – временное сопротивление (предел прочности при растяжении);

– временное сопротивление (предел прочности при растяжении);  – предел текучести при растяжении (прочерк означает, что показатель не нормируется).

– предел текучести при растяжении (прочерк означает, что показатель не нормируется).

– суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез, Н. Здесь

– суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез, Н. Здесь  – допускаемое напряжение на срез болта;

– допускаемое напряжение на срез болта;  – предел текучести материала болта (табл. 7.3); d – диаметр болта, мм; n – число болтов крепления к основанию.

– предел текучести материала болта (табл. 7.3); d – диаметр болта, мм; n – число болтов крепления к основанию.

;

;  (7.2)

(7.2)

или  - если объект не закреплен.

- если объект не закреплен.

Опрокидывание оборудования (рис. 7.2.).

Рис. 7.2. Силы, действующие на предмет при опрокидывании:

ЦД – центр давления; ЦТ – центр тяжести

Условие опрокидывания оборудования

где  – опрокидывающий момент. Здесь:

– опрокидывающий момент. Здесь:

– смещающая сила, Н; z – плечо действия силы, м;

– смещающая сила, Н; z – плечо действия силы, м;

- стабилизационный момент. Здесь:

- стабилизационный момент. Здесь:  – сила тяжести; b/2 и b – плечи действия сил, м; Q – реакция опор, суммарное усилие всех болтов, работающих на разрыв.

– сила тяжести; b/2 и b – плечи действия сил, м; Q – реакция опор, суммарное усилие всех болтов, работающих на разрыв.

Здесь:

Здесь:  – допускаемое напряжение на растяжение;

– допускаемое напряжение на растяжение;  =

=  /

/  ;

;  - допускаемый коэффициент запаса прочности; n/2 – число болтов, работающих на разрыв; d – внутренний диаметр резьбы болта, работающего на разрыв, мм.

- допускаемый коэффициент запаса прочности; n/2 – число болтов, работающих на разрыв; d – внутренний диаметр резьбы болта, работающего на разрыв, мм.

Тогда  (7.3)

(7.3)

Если Q = 0 (объект не закреплен), то ΔРск = m·g·b/2Сх·S·z, кПа.

Замечание. В формуле Q предполагается равнопрочность резьбы на срез и тела болта на разрыв.

По данным значениям  в формулах (7.2 и 7.3) определяются соответствующие им

в формулах (7.2 и 7.3) определяются соответствующие им  (по формулам или из табл. 7.4)

(по формулам или из табл. 7.4)

Таблица 7.4. Зависимость скорости фронта ударной волны, давления скоростного напора  и давления на фронте отраженной волны

и давления на фронте отраженной волны  от избыточного давления

от избыточного давления  при стандартной атмосфере

при стандартной атмосфере

| Избыточное давление | Скорость фронта волны, м/с | Давление | |

| скоростного напора, кПа | во фронте отраженной волны, кПа | ||

| 1 | 341 | 0,0035 | 2 |

| 10 | 354 | 0,35 | 20,8 |

| 20 | 367 | 1,37 | 43,3 |

| 30 | 380 | 3,04 | 67,3 |

| 40 | 392 | 5,34 | 93 |

| 50 | 404 | 8,23 | 120 |

| 60 | 416 | 11,7 | 148 |

| 80 | 439 | 20,3 | 200 |

| 100 | 460 | 30,9 | 274 |

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 238; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!

, кПа

, кПа