ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СПАРТЫ

В греческом мире архаической эпохи Спарта стала первым окончательно сформировавшимся государством. При этом, в отличие от большинства полисов, она выбрала свой путь развития, ее государственное устройство не имело аналогий в Элладе. В научной литературе часто можно встретить утверждение об олигархическом характере спартанского правления. Это не совсем верно. Во всяком случае, спартанская олигархия очень сильно отличалась от типичных олигархий Греции (например, коринфской или мегарской). Следует сказать, что уже античные теоретики испытывали затруднения при определении государственного устройства Спарты. Его называли то аристократическим, то тимократическим (т. е. основанным на власти наиболее отличившихся и почтенных граждан), то смешанным (т. е. соединяющим элементы различных политических систем). Последнее определение, пожалуй, кажется наиболее точным. Действительно, в спартанском государстве, созданном усилиями поколений реформаторов, причудливо переплетались институты, характерные для монархии, олигархии и даже демократии.

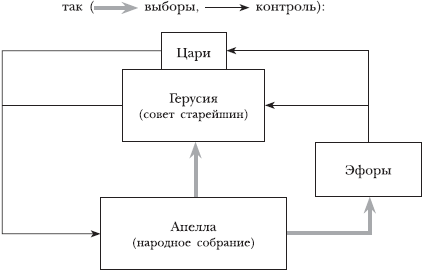

Политическая система Спарты складывалась на протяжении нескольких веков, хотя сами спартиаты были убеждены, что в своих основных чертах она была установлена уже легендарным Ликургом, которому приписывали авторство главного спартанского конституционного закона – «Великой ретры». Текст этого документа дошел до нас, и, судя по архаичности формулировок, его действительно следует относить к VIII или VII в. до н. э. Закон гласил: «Учредить тридцать старейшин с верховными вождями совокупно. От времени до времени созывать собрание… и там предлагать и распускать, но господство и сила да принадлежат народу». Таким образом, в «Великой ретре» были закреплены основные элементы спартанского государственного устройства: цари[11], совет старейшин и народное собрание.

|

|

|

Спарта была едва ли не единственным греческим полисом, в котором в течение архаической эпохи не была ликвидирована царская власть. Высшими должностными лицами государства по‑прежнему оставались цари, причем царей одновременно было два, а значит (уникальная спартанская черта), правили две царские династии – Агиады и Еврипонтиды. На вопрос о происхождении такого необычного феномена, как двойная царская власть, пока вряд ли возможно дать однозначный ответ. Скорее всего, это пережиток дуального членения социума, что было характерно для многих архаичных обществ. Спартанские цари считались прямыми потомками греческого мифологического героя Геракла и, соответственно, самыми знатными аристократами во всей Элладе. Власть их была наследственной. Цари были окружены большими почестями, которые оказывали им сограждане (даже за обедом царю полагалась двойная порция). Однако необходимо подчеркнуть, что спартанские цари отнюдь не были полновластными правителями. Фактически их полномочия сводились к функциям верховных главнокомандующих и верховных жрецов государства. Таким образом, Спарта, как и другие греческие полисы, была республикой, хотя и с некоторым монархическим «оттенком».

|

|

|

Государственное устройство Спарты схематично можно представить

Реально высшим органом управления в Спарте был совет старейшин – герусия. Его членов называли геронтами. Герусия состояла из тридцати человек: в нее входили цари (по своей должности) и 28 граждан (не моложе 60 лет), избиравшихся в совет пожизненно. Геронтами становились, как правило, наиболее влиятельные и авторитетные спартиаты, выходцы из знатных семей. Именно герусия (а не цари) фактически руководила всеми государственными делами: вырабатывала проекты законов и постановлений, распоряжалась финансами полиса, играла роль верховного суда.

Как в любом греческом полисе, высшей властью в спартанском государстве было народное собрание – апелла. Оно объявляло войну и заключало мир, принимало законы, избирало должностных лиц (естественно, кроме царей). Но фактически апелла созывалась редко и нерегулярно (обычно по инициативе геронтов), и власть ее была ограничена. Власти вносили на рассмотрение народного собрания те или иные вопросы, а спартиаты должны были только голосовать «за» или «против», какие‑либо дебаты либо дискуссии не допускались. При этом в некоторых случаях (в частности, при избрании геронтов) применялся простейший способ голосования (Аристотель называет его «детским»), когда свое доверие либо недоверие тому или иному кандидату народ выражает громким криком, и побеждает тот, за кого кричали громче всего. Если апелла принимала решение, неугодное герусии, последняя могла отменить постановление собрания и назначить повторное голосование. Тем не менее какие бы ограничения ни накладывались на функционирование апеллы, все же, согласно положениям «Великой ретры», которые неукоснительно выполнялись, без согласия народа ни одно сколько‑нибудь важное решение не могло быть проведено в жизнь.

|

|

|

Спартанские гоплиты. Рисунок

Несколько позднее (возможно, в VIв. до н. э.) среди государственных институтов появилась коллегия, состоявшая из пяти эфоров (т. е. надзирателей). Эфоры избирались сроком на год. Эту должность мог занять любой спартиат, независимо от своей знатности и богатства; случалось, что эфорами становились совсем бедные люди. Таким образом, институт эфоров был бесспорно демократическим. Функции эфоров заключались в контроле над деятельностью других высших должностных лиц, с тем чтобы они соблюдали интересы гражданского коллектива. Особенно бдительно эфоры следили за тем, чтобы не допустить попыток перерастания власти царей в настоящую монархию или тиранию. Эфоры располагали необычайно большими полномочиями: они могли не только отстранить царя от власти, но даже приговорить его к казни. Начиная с VI^. до н. э. вся история Спарты полна конфликтов между царями и коллегией эфоров.

|

|

|

В тесной связи с государственным устройством Спарты находилась ее военная организация. Главную ударную силу войска составляла фаланга гоплитов. Спартанская тяжеловооруженная пехота с полным основанием считалась лучшей в греческом мире. Фаланге придавались вспомогательные легковооруженные отряды, состоявшие из периэков, а иногда даже из илотов. Верховное командование армией осуществляли цари, причем на войну отправлялись оба царя. Но поскольку между ними нередко возникали конфликты, что мешало слаженным действиям войска, то в конце ?Ів. до н. э. в интересах единоначалия было постановлено, чтобы впредь поход возглавлял один царь, а другой оставался в Спарте. При этом даже на полях сражений царь не имел абсолютной власти. Не он, а геронты и эфоры принимали решение о начале похода или об окончании военных действий. Послав царю шифрованный приказ, герусия могла в любой момент отозвать его с поля битвы на родину. Неподчинение приказам жестоко каралось. Даже в походе при царе всегда находился кто‑либо из эфоров, контролировавший все действия главнокомандующего.

Спартанская армия делилась на моры – отряды численностью 500–900 человек (в зависимости от демографической ситуации и степени опасности противника). В войске строго соблюдалась субординация. Командир моры – полемарх подчинялся непосредственно царю. Полемарху подчинялись командиры лохов (отрядов, состоявших из 100–150 человек), тем – командиры пентекостий (полусотен), а этим последним – командиры эномотий (самых малых подразделений, насчитывавших 25 человек). В целом в войске была весьма велика доля офицеров, а это всегда повышает боеспособность армии. Военно‑морскими силами полиса командовал наварх. Впрочем, в эпоху архаики Спарта была преимущественно сухопутной державой.

Для государственного устройства Спарты, крупнейшего полиса Пелопоннеса, были характерны коллективизм и дисциплина (беспрекословное повиновение вышестоящим). Великие мыслители Древней Греции – Сократ, Платон, Аристотель – в той или иной мере считали Спарту образцовым полисом, достигшим наибольших успехов в организации жизни государства и сумевшим поэтому избежать междоусобных смут. Характерно, однако, что другие греческие полисы отнюдь не спешили заимствовать те или иные элементы устройства спартанского государства.

Источники

Самый информативный и достоверный источник о ранней истории Спарты – произведения величайшего спартанского поэта Тиртея (середина VII в. до н. э.). Из его стихов мы узнаем о многих сторонах жизни этого полиса, его социально‑политической организации, менталитете спартанцев, о войнах с Мессенией. Именно этот поэт первым из всех античных авторов цитирует «Великую ретру» Ликурга, подтверждая тем самым мнение о большой древности этого документа.

ПЕЛОПОННЕССКИЙ СОЮЗ

Территориальное расширение спартанского полиса завершилось с завоеванием Мессении. На соседние земли спартиаты больше не покушались, поскольку вряд ли сумели бы их «переварить». Теперь Спарта стремилась достичь верховенства, гегемонии над соседями. Столкнувшись с другим претендентом на господствующее положение на Пелопоннесе – Аргосом, Спарта вышла из этой борьбы бесспорным победителем, разгромив аргосское войско в нескольких крупных сражениях. В ?Ів. до н. э. началось создание на территории Пелопоннеса военно‑политического союза, находившегося под эгидой Спарты. Это объединение получило название Пелопоннесского союза, хотя оно было оформлено не единым союзным договором, а рядом неравноправных договоров Спарты с пелопоннесскими полисами.

Первыми союзниками Спарты на подчиненных по отношению к ней условиях стали полисы соседней области Аркадия. В течение ?Ів. до н. э. Пелопоннесский союз продолжал расширяться. В него вошли богатый и сильный Коринф (с тех пор всегда занимавший в союзе второе место после Спарты), Сшкгон, Мегары, Элида, малые полисы Арголиды. В ряде случаев вступлению полиса в союз со Спартой способствовало свержение в нем тирании и установление олигархического правления, причем зачастую эти события происходили при прямой поддержке спартанцев. К концу архаической эпохи в Пелопоннесский союз входили почти все полисы полуострова (кроме Аргоса, традиционно враждебного Спарте). Многие из этих городов‑государств вошли в союз вполне добровольно, стремясь заручиться на случай возможных военных конфликтов поддержкой такого мощного государства, каким была Спарта.

В складывавшемся постепенно Пелопоннесском союзе не было ни общих органов управления, ни упорядоченной системы денежных взносов на содержание вооруженных сил, ни единства в проведении внешней политики (союзные полисы, например, вполне могли воевать друг с другом). Долгое время существовала полная свобода выхода из союза. Но отсутствие экономической эксплуатации со стороны Спарты, которая приняла на себя обязательства по защите союза и практически ничего не требовала взамен, довольствуясь почетным положением гегемона, делало Пелопоннесский союз объединением добровольным и потому довольно прочным.

Пелопоннесский союз создавался не как экспансионистское, агрессивное, а как военно‑политическое, оборонительное объединение. Спартанцы, хотя и умели воевать лучше всех в Греции, делать это не любили, поскольку имели слишком много внутренних проблем (опасность восстаний илотов, недостаток боеспособных граждан). Спарту не так‑то просто было вынудить начать военные действия. Ее жители воевали, только когда внешняя угроза была совершенно несомненной или когда гегемонии государства бросали открытый вызов.

Историография

Для историографии Древней Греции, к сожалению, зачастую характерен «афиноцентризм», т. е. преимущественное внимание исследователей к проблемам истории Афин. Такое положение вещей имеет свои объективные причины: среди них – наибольшее участие афинского полиса в развитии древнегреческой цивилизации, а также относительно более детальная по сравнению с описанием жизни в остальных государствах Эллады освещенность событий афинской истории в источниках. Однако немало интересных работ посвящено Аргосу [Р. Томлинсо н (R. Tomlinson), Т. Келли (T. Kelly)], Мегарам [Р. Легон (R. Legon), Л. А. Пальцева)] и особенно Коринфу [Э. Вилль (E. Will), Дж. Сэлмон (J. Salmon)].

Об истории Спарты написано много; по освещенности в историографии этот полис, бесспорно, стоит на втором месте после Афин. Спартанскому полису посвящены монографические исследования таких ученых, как В. Эренберг (V. Ehrenberg), К. Краймс (K. Chrimes), Г. Мичелл (H. Michell), П. Руссель (P. Roussel), У. Форрест (W. Forrest), П. Картлидж (P. Cartledge), Н. Кеннел (N. Kennell) и др.

В отечественной науке Спартой занимались значительно меньше: Ю. В. Андреев посвятил Спарте ряд статей и монографию о мужских союзах. Сравнительно недавно издана монография «История Спарты» Л.Г. Печатновой. Наибольшее внимание ученых привлекали такие вопросы, как формирование спартанского полиса, его специфика в мире греческих полисов, сословие илотов, историчность сведений о реформах Ликурга.

Литература по теме

Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах‑государствах (Спарта и Крит). СПб., 2004.

Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989.

Пальцева Л. А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 1999.

ПечатноваЛ. Г. История Спарты. СПб., 2001.

ПечатноваЛ. Г. Формирование спартанского государства. СПб., 1998.

Cartledge P. Sparta and Lakonia. L., 1979.

Chrimes K. Ancient Sparta. Manchester, 1952.

Ehrenberg V. Neugriinder des Staates: Ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI Jahrhundert. Mii nchen, 1925.

Forrest W. A History of Sparta 950–192 B.C. L., 1968.

Kelly T. A History of Argos to 500 B.C. Minneapolis, 1976.

Kennell N. The Gymnasium of Virtue: Education and Culture in Ancient Sparta. Chapel Hill, 1995.

Legon R. Megara: The Political History of a Greek City‑State to 336 B.C. Ithaca, 1981.

Michell H. Sparta. Cambridge, 1952.

Roussel P. Sparte. P., 1960.

Salmon J. Wealthy Corinth. Oxford, 1984.

Tomlinson R. Argos and the Argolid. L., 1974.

WillE. Korinthiaka. P., 1955.

ГЛАВА 9

Афинский полис

РАННИЕ АФИНЫ

В афинский полис, один из самых крупных в Греции, входила вся Аттика – область в восточной части Средней Греции. Расположенная на полуострове, напоминающем по форме рог и глубоко вдающемся в море, на севере Аттика граничила с Беотией, на западе – с областями на перешейке Истм. С востока и юга ее земли омывались водами Эгейского моря. На территории Аттики, кроме ее «столицы» – известного еще с микенской эпохи города Афины, находилось еще несколько небольших городков (Элевсин, Марафон, Браврон и др.), а также множество демов – сельских поселений. Впрочем, афинский полис не всегда был таким большим. Он сложился постепенно, путем синойкизма. Сами афиняне приписывали образование полиса легендарному царю и герою Тесею, жившему, согласно мифам, еще до Троянской войны. Однако в действительности этот процесс занял несколько веков, начавшись в гомеровский период, а завершившись уже в начале архаической эпохи. Когда в начале VII в. до н. э. в состав полиса вошел находившийся на границе с Мегарами Элевсин, важный религиозный центр с прославленным святилищем богини Деметры, объединение областей Аттики вокруг Афин завершилось.

Афинский синойкизм, в отличие от аналогичных процессов в других греческих полисах, не сопровождался переселением всех жителей полиса в главный город. В архаическую эпоху еще более половины граждан Афин жило в сельской местности.

Рельеф Аттики был достаточно разнообразен: невысокие горные хребты (Гиметт, Парнет, Пентеликон) чередовались с каменистыми равнинами. Естественные ресурсы Аттики нельзя назвать ни слишком обильными, ни слишком скудными. Почвы были мало пригодны для выращивания зерновых культур, поэтому афиняне всегда ощущали недостаток в хлебе и были вынуждены импортировать зерно. В то же время для культивирования оливковых деревьев условия были весьма благоприятные. Оливы (маслины) были одним из главных богатств Афин. Не случайно оливковое дерево почиталось как священный символ покровительницы афинского государства – богини Афины. По греческим меркам, Аттика была богата полезными ископаемыми. На юге области, в Лаврии, имелись крупные месторождения серебра. Эти рудники, когда они стали интенсивно разрабатываться, в классическую эпоху превратились в один из главных факторов экономического процветания Афин. В Аттике добывались также мрамор и высококачественная глина, пригодная для производства керамики.

Жители Аттики принадлежали к ионийской субэтнической группе греческого этноса. На ранних этапах истории государства, когда полис находился еще в стадии формирования, гражданское население разделялось по родо‑племенному принципу. Важнейшими и наиболее крупными единицами являлись четыре филы (т. е. племени); каждый афинский гражданин входил в какою‑либо из фил. Фила делилась на фратрии – объединения культового характера. Фратрию, в свою очередь, составляли роды. Однако членами родов являлись не все жители Аттики, а только аристократы; принадлежность к какому‑нибудь роду являлась, таким образом, подтверждением знатного происхождения лица.

Афинский Акрополь. Фотография

В то же время постепенно начинается территориальное деление полиса: каждая фила подразделялась на три триттии, а каждая триттия – на четыре навкрарии. Всего было 48 навкрарий, и эти небольшие округа являлись наименьшими территориальными единицами. Каждая навкрария обязана была на свои средства содержать военный корабль, являвшийся частью афинского флота.

Столица полиса – Афины – располагалась в центральной части Аттики, в нескольких километрах от побережья Саронического залива, в долине небольшой, летом пересыхавшей речки Кефис. Главный афинский холм – Акрополь – был религиозным центром полиса и его цитаделью. На нем размещались храмы, дома правителей, а также городские оборонительные укрепления, так как в эпоху архаики Афины не были окружены стеной. На некоторых из соседних с Акрополем холмах (Ареопаг, Пникс и др.) также находились общественные сооружения и святилища. Неподалеку от подножия Акрополя находилась Агора – главная городская площадь, один из центров политической жизни.

Афины существовали уже во ІІ тысячелетии до н. э., в микенскую эпоху. Возрастанию роли Афин способствовало то обстоятельство, что дорийцы, сокрушившие микенскую цивилизацию, практически обошли Аттику стороной. А потому состав населения области, по сути, не изменился, появились только ахейские беженцы, которые спасались в Аттике от дорийцев. Здесь не было пришлых завоевателей,как в Спарте, и не было людей зависимых, подобных илотам. Относительная бесконфликтность (континуитет) афинской истории между II и I тысячелетиями до н. э., несомненно, сыграла свою роль в дальнейшем, ный для Греции эпохи «темных в меньшей степени. Период X– VIII вв. до н. э. был для Афин даже временем относительного процветания, особенно в экономическом отношении. В частности, аттическая расписная керамика геометрического стиля была, пожалуй, лучшей в Греции. Однако к VII в. до н. э. развитие этого полиса замедляется, и Афины становятся одним из рядовых, хотя и крупных государств греческого мира.

Афина Промахос. Статуэтка с афинского Акрополя (V в. до н. э.)

Исключительно важную роль во всех сторонах жизни Афин играла аристократия – евпатриды (т. е. сыновья благородных отцов). По удельному весу знати в составе населения афинский полис едва ли не превосходил все остальные греческие государства. Одной из причин этого был приток в Аттику на рубеже ІІ–І тысячелетий до н. э. бежавших от дорийцев аристократов из Пелопоннеса. Этих беженцев радушно принимали в Афинах; один из знатных родов, пришедших в Аттику из Пилоса, основал даже последнюю афинскую царскую династию Медонтидов.

На протяжении всей архаической эпохи аристократы прочно держали в своих руках все рычаги власти в Афинах. Они постепенно добились сокращения полномочий басилеев, а потом и ликвидации их правления. Срок пребывания царя у власти был ограничен десятью годами, а позднее снижен до годичного. Должность царя из наследственной превратилась в выборную и стала доступной представителям не только династии Медонтидов, но и других знатных родов. Чтобы ограничить власть правителя, для управления полисом были введены различные государственные должности.

В начале VII в. до н. э. сформировалась политическая система афинского полиса как аристократической республики. Во главе государства стояла коллегия из девяти магистратов – высших должностных лиц, занимавших свой пост в течение года. Они назывались архонтами, и между ними существовало определенное разграничение функций. Первый архонт – эпоним – считался высшим гражданским должностным лицом полиса; он давал свое имя году, на который приходилось его правление. Второй архонт – басилей – был наследником древней царской власти, но в эпоху архаики сохранял лишь полномочия верховного жреца полиса, руководителя религиозной жизни общины. Третий архонт – полемарх – являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами. Остальные шесть архонтов – фесмофеты – контролировали соблюдение устного права (письменных законов в Афинах еще не было).

Чрезвычайно важную роль в управлении играл Совет ареопага – главный оплот власти аристократии. В него входили архонты, у которых истек срок их пребывания у власти; они оставались членами ареопага пожизненно. Именно ареопаг, пользовавшийся большим авторитетом, имел право назначить гражданина на должность архонта. Ареопаг осуществлял высший контроль над всей жизнью государства, а также являлся верховной судебной инстанцией, разбиравшей наиболее важные дела.

Народное собрание в Афинах вплоть до VI в. до н. э. не играло сколько‑нибудь значительной роли. В целом положение рядового демоса было довольно приниженным. Он полностью подчинялся аристократии и, кроме того, находился от нее в экономической зависимости, которая постоянно увеличивалась. Во второй половине VII в. до н. э. широкое распространение получила долговая кабала; на крестьянских земельных участках появились горосы (закладные камни), знаменовавшие фактический переход таких полей в распоряжение кредиторов и превращение прежних владельцев в бесправных арендаторов. Порой неоплатные должники попадали в настоящее рабство.

Таким образом, в социально‑экономической и политической эволюции афинского полиса на протяжении первых двух столетий эпохи архаики проявлялись тенденции, характерные для греческого мира в целом. При этом темпы развития Афин можно определить как средние – более быстрые, чем, скажем, в полисах Беотии и Фессалии, но более медленные, чем в таких развитых государствах, как Коринф, Мегары, Халкида. В частности, афиняне принимали не очень активное участие в Великой греческой колонизации, ибо такой большой, по греческим меркам, полис не испытывал «земельного голода». Лишь в конце VII в. до н. э. Афины отправили первую экспедицию в зону черноморских проливов и основали на малоазийском побережье колонию Сигей.

В 636 г. до н. э. в Афинах впервые была предпринята попытка установить тиранию. Власть попытался захватить молодой аристократ Килон, незадолго до того одержавший победу в Олимпийских играх. Возглавив отряд сверстников, он занял Акрополь. Однако демос не поддержал Килона, и его мятеж был относительно легко подавлен властями полиса; при этом, правда, не обошлось без массового кровопролития и убийств. В расправе над мятежниками важную роль сыграли представители знатного рода Алкмеонидов, которому впоследствии было суждено властвовать в афинском государстве. Неудача заговорщиков показала, что Афины еще не готовы принять тиранический режим. Однако мятеж Килона обострил борьбу между аристократическими группировками. Убийство следовало за убийством, поскольку вступил в действие старинный обычай кровной мести.

Пресечь междоусобные распри был призван первый греческий свод письменных законов, созданный в 621 г. до н. э. законодателем Драконтом. Важнейшее место в этом своде занимали законы об убийствах. Их соблюдение должно было если не ликвидировать окончательно кровную месть, то, во всяком случае, поставить наказание под контроль государства. Отныне родственники убитого обязаны были передавать дело о наказании на рассмотрение суда ареопага, а не расправляться с убийцей самовольно.

Итак, к рубежу VI–VI вв. до н. э. в жизни афинского полиса наметились два важнейших процесса: постоянная борьба аристократических родов и растущее закабаление демоса. Оба этих процесса серьезно подрывали стабильность государства. Чтобы поправить ситуацию, были проведены реформы, которые, правда, не помогли полностью изменить положение. Но они резко ускорили развитие Афин, превратив этот полис в один из самых значительных в Элладе, что со временем позволило ему стать политическим, экономическим и культурным центром греческого мира.

РЕФОРМЫ СОЛОНА

Особенной остроты социально‑политическая борьба в Афинах достигла в начале VI в. до н. э. Все борющиеся стороны пришли в конце концов к выводу о необходимости принятия экстраординарных мер для примирения. Самым естественным путем для установления согласия было назначение кого‑либо из наиболее авторитетных граждан посредником‑примирителем и наделение его чрез вычайными полномочиями для проведения реформ. К счастью, гражданин, пользующийся безусловным авторитетом и доверием всего населения, в афинском полисе нашелся. Это был Солон (ок. 640–560 до н. э.)

Солон

Безусловно, Солона следует признать одной из наиболее ярких личностей в истории Греции архаической эпохи, самым знаменитым из греческих законодателей. Он был потомком древних афинских царей. Однако знатный род, к которому принадлежал Солон, обеднел, и, чтобы поправить свое экономическое положение, будущему законодателю пришлось заняться морской торговлей. Постоянные путешествия расширили его кругозор. Даже и теперь не может не поразить разносторонность личности Солона: он слыл необычайно мудрым человеком (впоследствии был включен в число «семи греческих мудрецов»), был одним из крупнейших греческих поэтов и в то же время отнюдь не чуждался общественной деятельности.

Его политические стихи были широко известны. В них Солон гневно обличал недостатки и пороки греческой социально‑политической жизни, призывал к реформам, к установлению «благозакония», т. е. такого порядка, при котором законы издаются во благо граждан, а граждане неукоснительно повинуются этим законам. Особенно прославился Солон, когда ок. 600 г. до н. э. стал инициатором военной акции против Мегар. В результате к Афинам отошел остров Саламин в Сароническом заливе. Теперь он уже не перекрывал афинянам выход в открытое море, что существенно улучшило геостратегическое положение афинского полиса.

В 594 г. до н. э. в обстановке гражданской смуты афинские граждане избрали Солона первым архонтом и как высшему должностному лицу в государстве предоставили ему чрезвычайные полномочия для разработки новых законов и проведения реформ. Солон находился у власти всего лишь год, но и за этот срок сумел оправдать доверие своих сограждан: его деятельность стала чрезвычайно важной вехой в истории Афин.

Прежде всего Солон провел имевшую принципиальное значение экономическую реформу (она получила название сисахфия – букв. стряхивание бремени). Выгодная прежде всего беднейшим крестьянам (впрочем, также и разорившимся аристократам), реформа заключалась в полной отмене всех имевшихся на тот момент в полисе долгов. Кабальных должников следовало освободить, а закладные камни торжественно убрать с их полей и удалить за пределы Аттики. Были приняты меры к возвращению на родину тех из неоплатных должников, кого продали в рабство в другие полисы. Но самое большое значение имело запрещение впредь обращать граждан в долговую кабалу. Отныне понятия «гражданин» и «раб» становились совершенно несовместимыми; все граждане пользовались полной свободой и подчинялись только законам и законным властям. Таким образом, экономическому господству знати был положен предел.

Солон принял и ряд других мер с целью ускорить развитие экономики и активизировать хозяйственную жизнь Афин. Так, он проводил политику экономического протекционизма, т. е. защиты афинских товаропроизводителей. В частности, был запрещен вывоз хлеба, в котором Аттика постоянно испытывала недостаток. В то же время был разрешен и даже поощрялся экспорт оливкового масла, поскольку Афины всегда производили его в большом количестве.

При Солоне власти способствовали развитию ремесел, более того, поощряли приток в Афины ремесленников и торговцев из других частей Греции, даже предоставляли им гражданские права (обычно полисы отнюдь не были склонны к принятию в гражданский коллектив чужестранцев). Были упорядочены имущественные отношения. Так, один из первых законов разрешал афинянам, не имеющим прямых наследников, составлять завещания (ранее в таких случаях имущество умершего отходило членам его рода). Была введена новая, более удобная система мер и весов.

Полное господство аристократии в общественной жизни подорвали не только экономические, но и политические реформы Солона. Теперь всех граждан полиса разделили на четыре разряда в зависимости от их состояния, измерявшегося количеством натуральных продуктов (зерна, вина, оливкового масла), получаемых с земельных владений (монеты в Афинах в то время еще не было). За единицу измерения был взят медимн – мера объема сыпучих и жидких тел (приблизительно 52 литра). К первому разряду были отнесены самые богатые граждане (с годовым доходом 500 медимнов и более), они стали называться пентакосиомедимнами (т. е. пятисотмерниками). Ко второму разряду – всадникам – отнесли лиц с доходом более 300 медимнов, т. е. весьма зажиточных граждан. К третьему разряду относились граждане с доходом от 200 медимнов – зевгиты (либо от zeugos – упряжка волов, либо от zygon – ряд воинов в фаланге); именно афиняне среднего достатка, которых, насколько можно судить, было довольно много, и составляли основу войска. Четвертый, низший разряд объединял беднейших граждан с годовым доходом менее 200 медимнов. Они назывались фетами (т. е. батраками).

Отныне роль каждого афинянина в жизни полиса и объем его политических прав определялись разрядом, к которому он принадлежал. Высшие государственные посты (архонтов, казначеев) могли занимать только пентакосиомедимны. Представители всадников и зевгитов получили доступ к другим полисным должностям. Феты же имели право участвовать лишь в народном собрании и в суде присяжных. Таким образом, главным для определения места гражданина в обществе было богатство (а не знатность, как раньше).

Тем не менее нельзя утверждать, что беднейшая часть гражданского коллектива ничего не выиграла от политических реформ Солона. Напротив, следует отметить несомненную демократизацию государственного устройства. Рядом с аристократическим Советом ареопага был учрежден другой орган управления – Совет четырехсот. Он назывался так по числу входивших в него членов (по 100 человек от каждой афинской филы) и комплектовался путем жеребьевки из граждан первых трех имущественных разрядов. Таким образом, он выражал интересы более широких кругов населения, чем древний ареопаг, в котором господствовала знать.

Совет четырехсот в известной степени дублировал функции ареопага и самим своим существованием принижал его роль. Одной из важных задач Совета четырехсот стала подготовка проектов решений, выносившихся на рассмотрение народных собраний. Из этого следует, что при Солоне деятельность народного собрания, ранее игравшего в жизни полиса незначительную роль, активизировалась. Постепенно народное собрание стало превращаться в действительно суверенный орган управления, высшую инстанцию по решению важнейших государственных вопросов.

Исключительно важное значение имело учреждение Солоном гелиэи – суда присяжных, ставшего, пожалуй, наиболее демократичным государственным институтом, поскольку в его состав могли быть избраны с помощью жребия даже беднейшие афиняне.

Солон издал в Афинах весьма полный (можно сказать, всеобъемлющий для своего времени) свод письменных законов, охватывавший все основные стороны отношений между людьми. Значительно более совершенный и содержащий меньше архаичных элементов, этот свод почти полностью заменил ранее действовавшие в Афинах законы Драконта. В дальнейшем афинский полис в течение практически всей своей истории жил по законам Солона, подвергавшимся лишь незначительным модификациям.

Реформы Солона имели, если так можно выразиться, компромиссный характер. Законодатель считал своей целью создать такой социально‑политический порядок, при котором каждому социальному слою населения – знати и рядовым гражданам, богатым и бедным – было бы отведено подобающее место в общественной жизни полиса. Он стремился избежать несправедливого предоставления кому‑либо односторонних преимуществ. Подводя итоги реформ, Солон так писал о своей деятельности в одной из элегий:

Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуждался,

Чести его не лишил, но и не дал лишних прав.

Также о тех позаботился я, кто богатством и силой

Всех превзошел, – чтобы их не опозорил никто.

Встал я меж тех и других, простерев мощный щит свой над ними,

И запретил побеждать несправедливо других.

(Пер. С. Радцига)

Однако, как часто бывает в истории, действия реформатора, желавшего удовлетворить все общественные группы, на первых порах имели противоположный результат. Реформами Солона были недовольны многие граждане: аристократия сожалела об утрате ряда своих прежних привилегий, а демос порицал законодателя за то, что он не провел всеобщий передел земель на условиях полного равенства. Некоторые сторонники Солона советовали ему взять в свои руки всю власть в полисе, т. е. стать тираном, но он с негодованием отвергал советы подобного рода. В результате ему пришлось даже покинуть Афины на десять лет, приняв добровольное изгнание. К счастью, за это время его реформы не были отменены и впоследствии дали позитивные результаты.

Пусть Солона нельзя еще в полном смысле слова назвать «отцом афинской демократии», все же осуществленные им довольно умеренные реформы (иными они и не могли стать в той обстановке) следует охарактеризовать как первый шаг к формированию демократического государственного устройства. Реформы помогли создать такую политическую систему, при которой в управлении полисом могли принимать активное участие (хотя пока не на деле) широкие слои демоса, а не только аристократическая элита, как это было в предшествующую эпоху.

Источники

Важным источником по истории Афин являются поэтические произведения Солона, прославившегося не только как реформатор, но и как поэт. Тематика дошедших до нас произведений Солона весьма разнообразна: это и гражданская, и назидательная, и даже любовная лирика. Из этих стихов мы узнаем и о социально‑политической ситуации в Аттике на рубеже VII–VI вв. до н. э., и о преобразованиях, осуществленных самим поэтом и законодателем.

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 366; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!