Конец ознакомительного фрагмента.

Эдита Станиславовна Пьеха

От чистого сердца

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25921572&lfrom=159481197

«От чистого сердца / Пьеха Эдита.»: «Э»; Москва; 2017

ISBN 978‑5‑699‑96816‑9

Аннотация

Эдита Пьеха появилась на эстраде 50‑х годов, как рассветный луч солнца, подаривший нечто новое, невиданное доселе. Под чутким руководством композитора Александра Броневицкого девушка‑полька из французской глубинки, обладавшая бесспорным талантом и жаждой жизни, выросла в Артистку – чуткую, искреннюю, понимающую основные законы музыки и свято соблюдающую их. Она первая сняла со стойки микрофон, спустилась со сцены в зрительный зал, заговорила с публикой сердечно и искренне. Свет красоты внутренней отразился в облике внешнем – походка, голос, благородство осанки, добрый, понимающий всех и каждого взгляд.

Эта книга, написанная Артисткой от первого лица, не документальное исследование, а душевная ретроспекция человека тонкого, верящего, любящего жизнь во всех ее проявлениях.

Эдита Станиславовна Пьеха

От чистого сердца

Художественное оформление обложки и макета С. Власов

Литературный редактор Кристина Французова

Фотографии на обложке Алексей Кривцов

Во внутреннем оформлении использованы фотографии из личного архива автора, а также: © Мирослав Муразов, Валерий Генде‑Роте, Лев Устинов, Михаил Климентьев, Юрий Абрамочкин, Александр Устинов, В. Суходольский, Чернов, Рыбаков / РИА Новости; © Валерий Генде‑Роте, Сергей Микляев, Алексей Стужин / Фото ИТАР‑ТАСС; Влад Локтев, Алексей Кривцов, Александр Николаев, Дмитрий Елисеев, Владимир Урванцев, Семен Переплётчиков, В. Бандурин, Юлия Богословская, Алексей Новиков, Юлия Мариноха, Любовь Ширкина, Эрика Быстрова, Андрей Михайлов, Александр Цветков

|

|

|

С.Г. Переплётчиков. Фонд ЦИКНЧ

(Сканирование и обработка Ю.В. Латышева)

Несколько слов для начала…

Если бы еще пару лет тому назад мне сказали, что в будущем в издательстве «ЭКСМО» обо мне выйдет книга, я бы засмеялась: «Что за выдумки?» Эта идея казалась мне абсолютно невозможной. Книга обо мне? Зачем? Почему кто‑то не из моего близкого круга должен знать, каким потом и кровью достались мне мое профессиональное прочное положение, дом и семья? Я пела и выступала в то время, когда выставлять напоказ личную жизнь было верхом неприличия. И даже не по той причине, что чувства, отношения и личные переживания были территорией интимной, скорее потому, что к профессиональной карьере певицы это все отношения не имело. У нас было заведено так: работа – это работа, а все остальное – твое внутреннее, и оно должно быть спрятано от чужих глаз.

|

|

|

Я родилась, росла и работала в те времена, когда основной ценностью была духовная составляющая человека. И сегодня, когда моя молодость прошла, изменились внешние данные, мне не жаль прошедшего времени, потому что есть то, что меня питает, что помогает моему сердцу биться так же воодушевленно, как в 20 лет, то, что делает меня живой – богатая, насыщенная, полная событий, побед и счастливых мгновений жизнь. Жизнь, напоенная солнцем счастливых встреч, крепостью зрительской любви, пьянящая, словно старое французское вино; жизнь, знавшая прекрасные озарения и преодоления, когда понималось, что только от меня зависит, будет ли завтрашний день таким, каким я хочу.

От дочери бедных польских эмигрантов я прошла путь до известной артистки. Испытала все, что должна испытать женщина, и даже больше – замужество, материнство… Сейчас я бабушка и даже прабабушка. Познала любовь, потерю любви и, что самое страшное, обман в любви, когда мужчины делали вид, что любили, а на самом деле им застил глаза ореол знаменитой артистки. И этот ореол помешал им увидеть во мне женщину, но у меня нет обиды на этих мужчин. Они погрелись рядом со мной, и я рассталась с ними.

|

|

|

Мечтой моего детства был дом – собственный, семейный дом, в котором спокойно и уютно. И я обрела свой дом, такой, о каком мечтала, – с кустами сирени, высаженной вдоль ограды в память о моем дорогом папочке, ушедшем так рано. Долгое время мне хотелось вырастить розы так, как делал это он, но, увы, питерская земля непригодна для этих цветов. Таких роз, как у моего папы, я не видела нигде, поэтому вместо роз сирень напоминает мне о нем. Она щедро обрамляет часть моего сада, и это для меня такое прекрасное утешение. Стоит только взглянуть на ее душистые гроздья, как сразу передо мной возникает лицо папочки: память сердца не знает отдыха.

Добилась всего, к чему стремилась. Пережила столько, что не под силу пережить десятку женщин, но выстояла. Стерпела и, самое главное, простила тех, кто был несправедлив со мной, это еще один из моих жизненных девизов: «Помню только хорошее…» Мы приходим в эту жизнь не для того, чтобы копить в себе обиды. Нам дается уникальный шанс реализовать свой потенциал, стать мудрее, сильнее, развить свой талант. В этом мне не было преград.

Всем, кто был в моей жизни, благодарна. И спасибо им за все, что они привнесли в мою жизнь, даже за самые горькие уроки, обиды и лишения, которые в итоге и помогли мне стать сильной. Еще я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность столько пережить. Мою жизнь ни в коей мере не назовешь скучной или однообразной. В ней были подчас такие невероятные события, которые кому‑то могут показаться фантазией, но они действительно были. И каждый раз, когда казалось: еще немного – и силы кончатся, мне приходила помощь в виде людей или счастливых случайностей – так Господь хранил меня на всем протяжении моей судьбы. И ведь зачем‑то Он это делал, значит, все не зря?!

|

|

|

Об этом и хотелось здесь рассказать. Вспоминать свою жизнь занятие непростое. Кому‑то кажется: подумаешь, вспомнить и пересказать что‑то, озвучить факты, которые, кроме тебя, не знал почти никто, вроде ничего сложного, а вот и неправда. Мы ведь запоминаем нашу жизнь не головой, не глаза фотографируют произошедшее, а сердце. Сердце – самый чуткий и верный фотограф. И, погружаясь в прошлое, я заново переживала всю боль от потери близких, радость от встречи с любимым мужчиной, волнение на первых выступлениях, страх погибнуть под обстрелами в «горячих точках» земного шара, где бывала неоднократно. Много чего было. И все это нужно было вновь пропустить через себя, заставить сердце приоткрыть невидимую дверцу, за которой хранятся все эти воспоминания. Как это непросто!

Я никогда не вела дневников, не делала записей, вот почему сегодня, вспоминая свою жизнь, могу где‑то ошибиться в дате или вспомнить что‑то не совсем точно. И вот книга случилась. Читая финальный вариант, не верила: неужели это и есть моя жизнь – от начала до дня сегодняшнего, разделенная на главы, выстроенная драматургически? Огромная ценность – осознавать, что твои песни, твой повседневный труд и лишения, на которые ты идешь, чтобы быть в форме и выходить на сцену, как и положено профессионалу, – все это меняет жизнь других людей, делает их счастливыми, пусть на какое‑то время, но и этого иногда довольно.

Мне казалось невозможным и ненужным обнажаться перед людьми, не этому нас учили большие мастера русской сцены: Шульженко, Утесов, Вертинский, но сегодня, когда мир и люди изменились, эта книга станет для них чем‑то непривычным. Через историю моей жизни они увидят эпоху особенную, непростую, но такую настоящую, без грима и специальных фильтров! Я бы сказала, что мое время – это время ручной работы, точнее сказать, «сделанное от всего сердца». Не потому ли песни того времени и сегодня так хорошо воспринимаются зрителями, приходящими на концерты? В них есть искренность, дыхание души, живое ядро, спрятанное в основе тогдашней жизни и искусства.

Я приняла близко к сердцу эту работу, проделанную вместе с близкими для меня людьми и редакторами издательства, благодарю их за такт, терпение, профессионализм, желание увидеть мою жизнь такой, какой она действительно была, без стремления что‑то отретушировать. Временами думалось: не надо рассказывать о чем‑то очень личном. Меня убеждали, просили, объясняли, что, как непосредственный участник этой истории, я не всегда могу понять ее ценность. Иногда мне удавалось настоять на своем, но чаще приходилось сдаваться, ведь, отдавая эту историю на публичное обозрение, я смогу немного отдалиться от нее, и возникшая дистанция поможет мне обрести объективность Созерцателя.

И еще хочу сказать важную вещь: я – артистка, а не писатель. У меня эмоции всегда опережают мысли, случается, они захлестывают, и поэтому на бумаге всё получается не так, как в жизни. Скажу лишь одно: искренность была моей главной путеводной звездой, моим ориентиром, помогавшим не терять нить повествования. Редактору часто повторяла: я жила от чистого сердца, никогда не умела притворяться, лгать, стараться понравиться кому‑то для достижения цели, хитрить. Возможно, моя прямота иногда становилась источником проблем – не все люди способны оценить такой стиль жизни, но я никогда не жалела об этом. У меня два девиза в жизни: быть искренней и помнить лишь хорошее, чего и вам желаю, дорогие мои…

Эта книга такой же труд множества людей, как и труд Артиста, выходящего к своему зрителю, а ко всякому труду нужно относиться ответственно. Спасибо тем, кто возьмет ее в руки и, прочитав от первой страницы до последней, за простыми словами, описывающими события, почувствует душевные порывы, искренность и переживания, которые не покинули меня до сих пор.

От чистого сердца, Ваша Эдита Пьеха.

Память сердца

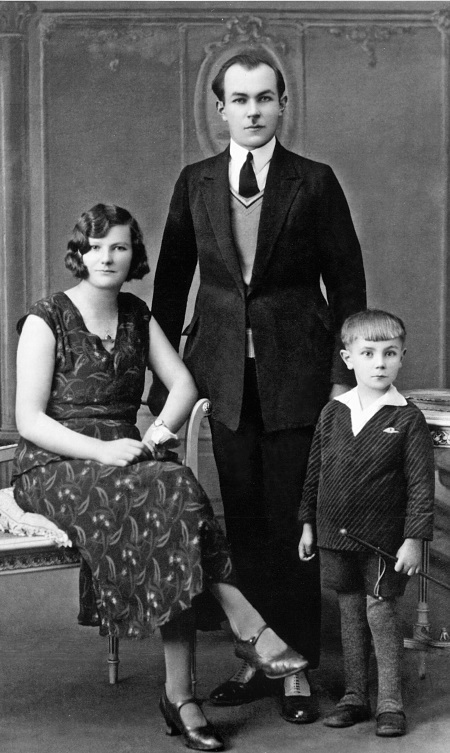

Мы помним не разумом, а сердцем. Когда я смотрю на редкие фотографии родителей, внутри все замирает. Вот одно из ранних фото в стиле той эпохи – мама с папой и братом. Меня еще нет и в помине. На черно‑белом снимке не видны цвета, но для меня память возвращает краски: вот мама в красивом, но скромном платье с белыми лепестками, темно‑коричневые туфельки на невысоком каблучке, на левом запястье – изящные часики, одна из редких её драгоценностей. Густые волосы, стрижка каре уложена по моде – струящейся волной. Взгляд такой спокойный, любящий, мама смотрит не в камеру, а в будущее, на меня, на все, что связало нас крепче крепкого.

Рядом с мамой – папа, в строгом аккуратном костюме, пиджак чуть приталенный, застегнут на одну пуговицу, жилетка, галстук, высокий воротник рубашки, накрахмаленный, жесткий, делает его похожим больше на семинариста, чем на шахтёра. Тёмные волосы тщательно причесаны, волосок к волоску, и взгляд, такой серьезный, говорит о силе воли и нежелании сдаваться, но в глубине глаз – лукавая улыбка, как будто он знает о жизни больше, чем все остальные, и ему ведом секрет, как удержать счастливые мгновения навсегда.

И, наконец, рядом с родителями – мой брат Пауль. Ему пять лет. Традиционный костюм для мальчиков, в руках игрушечная сабелька, смешная детская челка, приведенная в неподвижное состояние по причине торжества фотографирования. Краткий миг, навсегда ушедший в прошлое. Такие фотографии вызывают одновременно и нежность, и ностальгию – осознание, что когда‑то давным‑давно в далекой стране жили люди, украшавшие мою жизнь, благодаря им началось такое непростое, но увлекательное путешествие, длящееся для меня до сих пор. В этот миг, когда «вылетела птичка», ни брат, ни родители еще не знают, что скоро в их жизнь придет беда под названием война, но за два года до её начала – 31 июля 1937 года – в их семье станет на одного ребенка больше, появится девочка – Эдит‑Мари. Это буду я.

А вот уже другое фото, где мы вместе с братом. Мне два года или что‑то около того, пухленькая, в белых ботиночках и гольфиках до колен, коротенькое белое платьице смотрится забавно – в нем я похожа на весенний ландыш. На голове мне соорудили лихой чубчик, я смотрю в камеру с интересом и живостью в глазах, суровая реальность еще не коснулась меня. Я – счастливая сестра, у которой есть красивый 12‑летний брат. Вот он рядом со мной, подтянутый, серьезный, с чуть напряженным лицом маленького мужчины, черный костюм, галстук, волнистые волосы зачесаны на пробор, четко очерченные высокие брови, глубокий, не по возрасту вдумчивый взгляд, в руках книга. Но в нем еще есть что‑то от ребенка: нежная кожа лица, ясность высокого лба. Какие хорошие черты лица! Мне страшно подумать, что спустя всего несколько лет это лицо исказилось муками боли – брат умирал страшно, от туберкулеза. Его постигла та же судьба, что и папу. Он умер в день своего 17‑летия, что может быть страшнее – умереть в день рождения?! Но обо всем по порядку.

Конечно, память избирательна. Мы можем забыть какие‑то факты, то, что тогда казалось очень важным, но память сердца делает свой отбор, она запоминает сюжеты, дорогие для него или очень болезненные. Поэтому, глядя на эти фотографии, вспоминаю то, что не могла помнить сама в первое время после своего появления, но знаю по рассказам родителей.

Франция

Мое появление на свет состоялось в 17.00, в доме № 37, на Rue de Flandre, в городке Noyelles‑sous‑Lens (сегодня это цветущий город в 5 километрах от Ланса). Располагался он на самом севере Франции, в провинции Pas‑de‑Calais, в 300 км от Парижа. Что такое север Франции в те времена? Промышленные районы, на которые уповала вся Франция, сильно обедневшая после Первой мировой войны. Еще эти районы назывались кантонами, населяли их те, кого сегодня принято именовать гастарбайтерами: эмигранты, приехавшие во Францию с единственной целью – заработать на кусок хлеба для себя и своей семьи. Чаще всего эти люди, по сути, становились рабами на шахтах тех небольших промышленных поселений, где суровые владельцы устанавливали жесткие правила для всех, кто там жил. И, конечно, тяжкий труд эмигрантов не давал им возможности жить безбедно, заработанных денег хватало лишь на самое необходимое, в основном почти все терпели нужду. Добыча угля была основным направлением французской промышленности в департаментах, подобных Па‑де‑Кале. Город Ланс, неподалеку от которого мы жили, был центром шахтерского мира, именно в нем 10 марта 1906 года на руднике «Курьерс» произошла одна из самых страшных катастроф. Мощный взрыв метана унес жизни более 1000 шахтеров, но, даже несмотря на это, люди приезжали на шахты и, рискуя ежедневно, спускались в забои, иногда целыми семьями.

Мои родители не стали исключением. Папа, Станислав Пьеха, был родом из Польши, точнее, из Силезии. Это многострадальная область Польши, которая все время переходила из рук в руки: то отходила к Польше, то аннексировалась немцами. Окончательно она отошла к Польше только после Второй мировой войны, а до того этот край сотрясали постоянные конфликты.

Фамилию Пьеха мне подарил именно папа. Был такой знаменитый польский род Сапехи, старинный, магнатский. В русском варианте Сапеха звучит как Сапега. Потом, видно, Сапехи обнищали до того, что сократили свою фамилию и стали зваться Пьехи. Было время, когда на моём загородном участке часто стал гаснуть свет, я пожаловалась, а мне ответили: «Так это ваш сосед Сапега включает свою электропилу. Вот напряжение и не выдерживает. Вы поговорите с ним…» Подумала тогда: а не тот ли это Сапега из знаменитого магнатского рода? Хотела ещё поговорить с ним, может, он знает свои родовые корни.

Я бывала там, в Верхней Силезии, где до сих пор живут мои кузены, их многочисленное потомство. Однажды был такой забавный случай: перед концертом в Катовицах стою на сцене, готовлюсь, сзади меня какие‑то рабочие что‑то делают, и вдруг слышу: «Пьеха, подвинь рояль левее…» Я поворачиваюсь на голос, несколько обескураженная, говорю: «Я не собираюсь двигать рояль…», а мне отвечают: «Мы не к вам обращаемся…» Выяснилось, что это была фамилия одного из рабочих сцены – в этих местах Пьеха, как в России Иванов. Ну, а если серьёзно, я испытываю к этим людям и к этим местам симпатию, они – моё прошлое.

Мама моего папы (звали её Марианна Пьеха) всю жизнь прожила в Силезии, охваченной пламенем революций, восстаний, партизанской войны, потеряла троих мужей – ведь все они боролись за независимость этой области. Я плохо помню бабушку – мама разыскала её только после войны. Помню, как мы поехали к ней познакомиться. Всю дорогу я с замиранием сердца думала о том, что скоро увижу маму моего дорогого папочки, который к тому моменту уже умер. Марианна оказалась древней 90‑летней старушкой, первое, что в ней сразу напомнило об отце, были её мудрые, добрые глаза.

Увидев нас, она очень обрадовалась еще и потому, что встреча с нами оказалась для нее сюрпризом – мы никогда не переписывались, она даже не знала, что у её сына есть двое детей. Было видно, как грубы её руки, сколько глубоких морщин на её лице, как осторожно она говорит, за всем этим чувствовались большая боль и лишения, но Марианна не жаловалась.

Никогда не забуду ту настоящую лесную хижину, где она жила. Казалось, такие бывают только в сказках, но нет. Мы гостили в ней несколько дней, и я ощущала себя сказочной героиней. Можно сказать, что бабушка была отшельницей – на много миль вокруг никакого жилья, моя мама все удивлялась: «Господи, как вы здесь живете?» – «Хорошо», – отвечала бабушка и грустно улыбалась. Питалась она тем, что дарил ей лес – ягодами, грибами, что‑то варила из разных растений. Встреча с ней потрясла меня: стало понятно, откуда в моем папе столько силы. Была в его характере и гордость. Гордость человека бедного, тяжким трудом зарабатывающего на хлеб. Мать часто говорила ему, что никому и никогда не должно быть стыдно за достаток, заработанный руками. «Бедность – не беда, но если ты забываешь, откуда ты пришел и кто твои родители, – вот истинное горе».

Мне тогда было 9 лет, но её слова запали в сердце, ведь я знала, что такое жесточайшая нужда, голод и страх. Я – ребенок, переживший войну! Не приведи Господи живущим ныне детям пройти через это. Два чувства владеют тобой – страх и голод, они поглощают тебя полностью, и нет возможности это изменить. Даже если рядом с тобой взрослые, ты смотришь на них и понимаешь: они тоже боятся. В хижине Марианны мне довелось понять главное: человек обречен бороться, всегда и везде. Он должен отвоевывать свою свободу и свой хлеб. Просто так не достается ничего.

Папа, папочка… Конечно, моя память неспособна была запомнить все, что было с ним связано, – все события, все слова, что он говорил, увы, многое потеряно, как и его могила, в которую позже положили моего брата Пауля. Как я радовалась, когда удалось найти их могилу во время моих первых выступлений в парижской «Олимпии», но радость была недолгой. В 1969 году, снова оказавшись в Париже с Ленинградским мюзик‑холлом, я узнала, что могилу снесли. Какой это был удар!

Папа же подарил мне одно из первых потрясений, в хорошем смысле этого слова, точнее, преподал урок восприятия красоты. Трудно себе представить, но он, человек, занимавшийся тяжелым, опасным для жизни и здоровья трудом, выращивал в саду розы сказочной красоты! Ухаживал за ними, как за детишками. На одном кустике прививал черенки разных сортов и получался куст, как букет разноцветный: белая, розовая, желтая, бордовая розы… Еще его руками была создана целая стена сирени махровой. Если бы не война и нужда, папа непременно стал бы садовником. Никто не выращивал такие красивые и высокие кусты роз, как он. Видя все это, я просто не могла заблудиться в жизни: папины цветы помогли мне сформировать чувство красоты. Сколько нежности было в его душе, страшно осознавать, что между мной и ним пролегла война и его болезнь.

Силикоз – профессиональная болезнь горняков, тяжелая, неизлечимая. От затяжного глубокого кашля она быстро переходит в опасную для здоровья форму. То, что поначалу казалось обычным бронхитом, очень быстро стало развиваться: давящая боль в груди, ощущение тяжести, одышка, потом папа начал задыхаться даже вне шахты, дома, на улице. Я видела, что он болеет, болезнь усугублялась. Ему не хватало хорошего питания, которое так необходимо, чистого воздуха, солнца. Когда началась война, все стало еще хуже. Папа надрывался на шахте каждый день, чтобы мне, брату и маме принести лишний кусок хлеба, а сил с каждым днем становилось все меньше, и он это чувствовал. В последние дни жизни папы мама старалась, чтобы я не видела, как он мучается.

Я очень благодарна папе за ту внутреннюю силу, что досталась мне от него. Сколько раз ему приходилось подниматься, сколько раз жизнь загоняла его в угол, отнимала средства к существованию, но папа говорил: «Мы должны идти дальше». И шел. Папа, пока был жив, всегда защищал меня. Помню, во время войны в нашем городке жили «фольксдойче» (Volksdeutsche) – этнические немцы, я играла с дочкой одного из них и случайно оцарапала её детским совочком. Она расплакалась и побежала к родителям жаловаться. Тут я поняла, что произошло что‑то очень страшное, и тоже заплакала. На разгневанный вопль отца девочки вышел мой папа и спокойно сказал: «Моя дочь еще слишком мала, чтобы творить зло умышленно, простите её». Конечно, после произошедшего я уже не играла с этой девочкой.

Папа умер в 1941 году. Его смерть стала моим первым горем. Не бедой, не несчастьем, а именно горем, огромным, как гора. Оно надвигается на тебя неотвратимо, и ты полностью исчезаешь под ним. Ты глохнешь, внутри тебя все холодеет, не сразу получается заплакать. Слезы приходят позже, прорываются из тебя, как река сквозь дамбу, говорят: «Поплачь, будет легче». Но легче мне не становилось, душило чувство неотвратимости, осознание того, что теплая, нежная часть моей жизни уже никогда не вернется. Улыбка папы, взгляд его глубоких пристальных глаз, шершавые крепкие руки с широкими ладонями, его надежные плечи. И голос, глубокий, завораживающий…

В тот день положили в землю не папочку, а все то, что придавало мне уверенности, защищало меня, и я сказала себе: «Теперь тебя никто не будет защищать». Понимала ли, что его уход сделает меня сильнее, что так жизнь беспощадно прокаливает наши души? Наверное, нет.

Но сегодня я иногда фантазирую на тему: как могло бы быть, например, если бы папа не умер так рано, мы остались бы жить во Франции, но что было бы со мной? Лучшее, на что я могла рассчитывать, – пойти в услужение в дом местного французского буржуа. Или… Не знаю. Судьбу не предугадаешь. Судьба как клад, на который натыкаешься нечаянно, он тебя греет, и ты по жизни идешь уже в другом качестве.

В 1939 году началась война. Конечно, по причине малого возраста в моей памяти не осталось фактов или воспоминаний об объявлении войны, но до сих пор, когда слышу это слово, внутри мгновенно просыпается та непреодолимая дрожь, что лишает равновесия. Не люблю вспоминать это время – повсюду рыли траншеи, при сообщении об очередной вылазке партизан Сопротивления все знали, что немцы будут мстить мирному населению. Помню, как один раз мы были в кинотеатре, и неожиданно началась бомбежка, толпа людей выбежала на улицу, а до бомбоубежища далеко, и все стояли вдоль домов, прижимаясь к стенам, а над нами в небе реяли самолеты, сбрасывавшие бомбы.

Однажды мы шли в школу и увидели, как немцы гнали колонну с пленными – небритыми, усталыми людьми в шинелях без поясов; они работали на шахтах, а немцы отправляли добытый ими уголь на эшелонах в Германию. «Маки» (так называли в нашем городе членов французского Сопротивления) пускали эти поезда под откос. Немцы в назидание расстреливали местное население, не разбираясь, – могли кого угодно схватить прямо на улице. Иногда им удавалось вычислить членов Сопротивления, и тогда весь городок, и дети в том числе, становились свидетелями показательных казней.

Но Сопротивление не стихало, и не важно, что большинство жителей городка не были французами. Против оккупантов поднялись почти все, кроме «фольксдойче» (они сотрудничали с немцами). Наш городок входил в департамент Па‑де‑Кале, который был эмигрантским районом. Мама говорила: «Хоть мы и выросли на чужбине, я считаю, что нет такого понятия «национальность», есть плохие и хорошие люди». Рядом с нами жили беженцы из разных стран – алжирцы, марокканцы, сербы, чехи, украинцы, но польская диаспора была самая большая.

Мамочка моя, Фелиция Каролевска… Она внушала мне, что труд, порядочность, честность – самое лучшее в человеке, и я искренне стараюсь быть такой, какой она хотела меня видеть. И хотя мы жили вместе только 18 лет, очень многие её слова и пожелания помню до сих пор. Часто слышу её голос так, будто она рядом со мной. Перед сном всегда перекрещусь, помолюсь и скажу ей: «Мамочка моя, родная, подскажи мне, как поступить правильно?» До сих пор храню её письма (к сожалению, их немного), мы переписывались, когда я уехала в Советский Союз. Если бы знала, что она уйдет так рано, постаралась бы писать чаще. Но случилось, как случилось, у меня осталось около 50 писем, написанных в последние годы её жизни. И хотя внешностью я больше пошла в папу, мама мне так и говорила: «Ты будешь счастливой, у тебя глаза папины», очень многое я взяла от нее: музыкальность, способность к языкам, хороший вкус. Так же, как она, я люблю кофе.

Мама никогда не была праздной, чтобы она сидела на лавочке и бездельничала – такого быть не могло, все время в трудах. На ней был дом, а толк в хозяйстве она знала: из маленького количества продуктов ухитрялась приготовить вкусный салат, второе и даже немного десерта для нас, детей. Не помню, чтобы мама кокетничала, любовалась собой перед зеркалом, у нее не было на это времени, но её одежда всегда была элегантной, любимый наряд – коричневая юбка, розовая кофточка и серый пиджачок, так она ходила в костел.

У нее было много талантов: могла сшить за ночь из двух старых платьев новый наряд для меня, часто говорила: «Чтобы не быть попугаем, нужно всегда использовать в одежде не больше трех цветов». Кроме этого, мама вязала, вышивала, пела в хоре костела и играла на мандолине. Знала три языка: родной польский, немецкий, французский.

Она всегда говорила: «Есть надо красиво». Поэтому даже в войну, когда есть было практически нечего, на столе в нашем доме всегда была скатерть. Где‑то она добывала селёдочные головы и вываривала их. Доставала красивую посуду, и за красиво накрытым столом мы ели нищенскую пищу. Вкус к жизни начинается с мелочей, даже с того, как ты подашь обед. От мамы и у меня любовь к красивой посуде. Кстати, я до сих пор храню любимую скатерть моей мамы. Удивительно, она всё ещё не выцвела, хотя во многих местах заштопана. Ношу я и обручальное кольцо, которое папа надел маме в день венчания в 1926 году.

После ухода папы наша связь с мамой стала еще более тесной. Первое время после похорон мое равновесие было сильно нарушено. Мама почувствовала мой страх и стала для меня опорой. Хотя я, будучи четырехлетним ребенком, интуитивно ощущала, что и ей нужна помощь, поэтому никогда не капризничала, не спорила с мамой и делала все, о чем она меня просила.

Когда началась война, мама часто запирала меня на ключ в моей комнате и уходила на работу. Зная в совершенстве немецкий язык, она имела возможность заработать: постирать или заштопать белье для немцев, чтобы получить за это лишнюю миску похлебки. К нам приходил иногда немецкий офицер с горшочком: «Frau Pjecha, ich habe Ihnen etwas Suppe mitgebracht» – «Фрау Пьеха, я принес вам немного супа». Это помогало нам с братом не ложиться спать голодными. Спустя много лет в моем репертуаре появилась песня, в которой были слова: «Мне не снились сказки, снилась корка хлеба и большие бомбы, что летели с неба…»

Мою мамочку многое связывало с Германией: она родилась в Пруссии (тогда Польши как таковой не было), ходила в немецкую школу. Когда я играла с немецкими детьми, она мне всё время говорила: «Das muss man so sagen!» (Ты это должна сказать так.) Ты хочешь спросить? Скажи: «Sagen Sie mir bitte» (Скажите пожалуйста). Мама учила меня, и ей было приятно, что потом, когда я ездила с концертами в Германию, пела песни по‑немецки. «Германия – это моё детство», – часто говорила она.

Родилась мама в бедной многодетной семье, кроме нее в семье были еще две дочери и три сына. Я несколько раз слышала от нее: «Из трех сестер я была самая некрасивая». Младшая и старшая сестры пошли в дедушку – высокие красавицы, с густыми волосами, с правильными чертами лица, а мама была похожа на бабушку. Не знаю, почему она так считала. Знаю лишь, что она никогда не переживала на эту тему, смирилась и не строила иллюзий.

Младшая сестра мамы, Ирэна, вышла замуж во Франции за богатого фабриканта‑колбасника и никогда не знала нужды. В их доме всегда было довольно еды, но чем богаче они становились, тем меньше им хотелось помогать нам. На самом деле они никогда этого не делали, лишь иногда Ирэна присылала несколько кусочков колбасы для моего умирающего брата, когда он уже лежал и не мог ходить. Даже во время оккупации Ирэна с мужем не голодали: в их мясной лавке постоянно толклись немцы: эта нация очень любит мясо, так что бизнес у тети шел хорошо.

По отношению ко мне, своей племяннице, Ирэна также не проявляла особой заботы, несколько раз дарила мне туфли, которые носила ее дочь Жанин. Мне они были малы, я носила их и плакала – от боли и обиды. Уже во взрослой жизни, когда однажды пришла на прием к хирургу, он спросил меня: «Почему пальцы на ногах у вас искривленные?» – «Да потому что донашивала за сестрой обувь, которая была мне мала…»

Но все же маме приходилось поддерживать с сестрой отношения, в основном ради меня и брата. Отношения не складывались, не знаю почему – может, правду говорят: «Сытый голодного не разумеет». Я часто наблюдала, насколько щедрее люди бедные, чем те, чьи закрома полны доверху. Особенно это видно во время войны, когда всех объединяет одна беда, но кто‑то выживал, а кто‑то жил очень даже неплохо, не помышляя о помощи близким.

Мы были не единственными родственниками тети Ирэны, с которыми она так обращалась. Еще будучи ребенком, я видела, в какой бедности, если не сказать нищете, жили мои бабушка с дедушкой по материнской линии. Но если моя мама постоянно пыталась помочь родителям, то от Ирэны помощи не было никакой. Во время войны я часто гостила у них, потому что мама много работала, а меня было не на кого оставить. Помню их дом в пяти километрах от Нуайель‑Су‑Ланс, больше напоминавший барак, чем приличный дом. Они оба были уже очень старыми, работать не могли, жили на пособие и то, что от себя и детей отрывала мама. Дедушка был художником по росписи стен, в доме была стена, расписанная его рукой. Я часто сидела напротив и всматривалась в эти необычайно яркие мазки. Мне нравилось сравнивать, как менялась картинка при близком и дальнем рассмотрении. Если подойти близко‑близко, видны мазки краски, грубые, шероховатые, наступающие друг на друга, как маленькие волны, а отойдешь – и они словно исчезают, картина оживает, приобретает размах, сюжет. Ты уже видишь не детали, а историю целиком. Так и в жизни: если стоять слишком близко к происходящему, видны только отдельные фрагменты, и только отойдя на расстояние, можно увидеть все в целом.

Старшая сестра мамы Валентина тоже вышла замуж за польского шахтера, но он, как и мой папа, умер во время оккупации, и вскоре она стала женой богатого австрийца, с ним после войны уехала в Австрию. Мы практические не общались.

Мой брат Пауль после смерти папы спустился в шахту, чтобы мы с мамой не потеряли жилье, ему было всего 14 лет. Кстати, в шахту в таком возрасте не брали, но братишка был высоким, почти 180 сантиметров, и это помогло ему прибавить себе пару лет. Хотя уже тогда у него было плохое здоровье, ничего другого ему не оставалось – иначе мы бы потеряли жилье. Оно давалось бесплатно только тем семьям, в которых хотя бы кто‑то один работал в забое, а если шахтер умирал, семья теряла кров. Такие порядки установил хозяин шахты, и спорить было бесполезно. Когда нам сообщили о том, что мы можем потерять жилье, я заплакала и проплакала целый день. Ходила по крошечному участку, гладила листья посаженной папой персидской сирени, разговаривала с разноцветными розами, которые он, селекционер‑самоучка, вырастил на одном кусте.

Приходил Пауль вечером жутко усталый, кушал и сразу ложился спать, что и понятно: труд в шахте не был рассчитан на 14‑летнего ребенка. А Пауль был именно ребенком, несмотря на свой высокий рост. Он прожил короткую, тяжелую жизнь, без радостей и надежд. Единственным его развлечением были танцы, на которые он ходил с удовольствием. Там на него заглядывались местные девушки, ведь он был красивым.

Мы с братом мало общались, я была еще совсем ребенком, – в памяти остались наши купальные дни, когда мама ставила на кухне большое корыто, грела воду и мыла в нем брата, а я бегала вокруг и дразнила его, он смеялся, бил ладошками по воде, брызги разлетались во все стороны, но мама не сердилась…

Последнее мое воспоминание о Пауле – те три месяца, что он болел. Вставать он уже не мог, скоротечный туберкулез приковал его к постели. Я заходила к нему в его комнатку на первом этаже рядом с кухней. За полгода до его смерти, накануне Нового года, маленькую плитку шоколада подарила нам богатая тётя. За праздничным столом всем досталось по дольке, а остатки мама сберегла на чёрный день.

Умирал братик тяжело. Я часами сидела рядом, держа его за руку. Иногда он просил меня: «У мамы в шкафу есть плитка шоколада, возьми для меня кусочек, тебе ничего не будет…» А я боялась. Боялась в особенности Яна Голомба, моего будущего отчима, тогда он еще только ухаживал за мамой. Однажды он вновь попросил шоколада. Я кинулась к маме. Она достала крошечный свёрточек. Прозрачными и горячими, как огонь, пальцами брат взял коричневый квадратик, медленно поднёс его ко рту и благодарно прикрыл глаза…

Братишку положили в одну могилу с папой. Кладбище было неподалеку от школы, где я училась. Я часто туда ходила… Сразу после похорон Пауля мама и Ян отправились в мэрию – регистрировать брак. «Молодожёны» ехали на велосипедах, а я бежала следом…

Есть пословица: «В горе и родные стены помогают». «Родные стены» во Франции – это наш дом на улице Фляндр, он был предназначен для двух семей и имел два входа. На первом этаже располагалась большая кухня и комната брата, в которой он позже умер. На втором этаже – две комнаты: в одной спала я, во второй – родители. При доме был маленький приусадебный участок.

Сегодня, вспоминая дом детства, я не испытываю каких‑то особо нежных чувств, для меня важно было то, что рядом со мной были родные люди. В этот дом возвращался мой папа, и на его щеках виднелись остатки угольной пыли. В этот же дом его принесли, когда он не смог подняться в забое после приступа удушья, из него вынесли на кладбище…

Во время ночных бомбежек (немцы особенно ожесточенно бомбили север Франции, потому что он был охвачен Сопротивлением) мой будущий отчим хватал на руки больного брата и кричал мне: «Быстро беги». Убегая, я всегда думала, застану ли наш дом целым, когда вернусь. Однажды смерть подобралась совсем близко – бомба попала в соседний дом, полностью разрушив его.

Здесь же я узнала, что у меня могла быть старшая сестра. Когда мама только что вышла замуж за папу, то почти сразу забеременела. Даже будучи в положении, она часто навещала родителей, о которых я рассказывала. Жили они в 5 км от нашего городка, транспорта никакого не было, и ей приходилось преодолевать все эти километры пешком. В очередной раз побыв у них, мама отправилась обратно. В дороге начались схватки, но пока она добралась до больницы, ребенок задохнулся. Эту боль смягчило лишь появление в 1927 году моего брата.

В этом доме в 1945 году родился мой сводный брат Юзеф. Это еще одна моя боль, но я забегаю вперед. До рождения сводного брата в моей жизни был период, воспоминания о котором тяготят меня. Я уже говорила, что хозяин шахты завел строгие порядки, сообразно им жить можно было в служебном доме, только если кто‑то из семьи работал на шахте. После смерти брата мы с мамой опять оказались перед угрозой потерять жилье. Куда бы мы пошли? Денег на жилье у нас не было, оставалось лишь следовать правилам.

Отчим, Ян Голомб, вошел в нашу жизнь, еще когда был жив Пауль. Ирэна, сестра мамы, познакомила их. Как и мой папа, он был шахтёром, и маме пришлось выйти за него замуж, чтобы не потерять жилье. Мне было 7 лет, я ничего не понимала в отношениях мужчин и женщин, а тем более что происходит между мамой и этим человеком, но навсегда запомнила тот день, когда они оба приехали из мэрии на велосипедах и мама сказала: «Теперь нас никто не выгонит из дома». Да, она не любила Яна Голомба, но он обладал всеми необходимыми мужскими качествами и мог о нас позаботиться.

Тогда же состоялось первое столкновение с отчимом. Войдя в дом, он сказал мне: «Теперь ты будешь Эдит‑Мари Голомб», на что я, совсем еще ребенок, дерзко ответила: «Фамилия моего папы Пьеха, и я останусь Пьехой».

Мне не пришлось вникать в отношения отчима и мамы, у меня была своя комната, у мамы с отчимом своя. Во Франции у нас с ним особых конфликтов не было, они начались позже, в Польше. Но прежде несколько слов, что это был за человек.

Поляк по происхождению, человек неграмотный, простой, из крестьян, по жизни он был смекалистым и на все имел свое мнение. Сегодня, когда его уже нет и прошло много лет, необходимых для того, чтобы увидеть прошлое таким, каким оно было, могу сказать, что при всей моей непримиримости и нелюбви к этому человеку я благодарна ему за все, что он сделал для меня и мамы.

Пусть он был подчас беспощадным, по его мнению, все женщины по природе своей легкого поведения, и меня он воспитывал исходя из этого принципа, однако с его помощью мы не только сохранили дом, но и впервые за долгие годы жили в относительном достатке. Он был необычайно работящим, не чурался никакой работы. Например, во время войны по карточкам давали вино, мама выпаривала его, сцеживала в небольшую бутылочку получившийся спирт, а отчим, рискуя жизнью, вез его на фермы для продажи крестьянам, умело обходя немецкие патрули.

Все пережитое: уход близких, нелюбовь отчима, пугавшая неизвестность, сомнения – стало для меня настоящей закалкой. А вот школа, в которую я пошла во время войны, превратилась в очередное испытание характера и силы воли.

Сразу за нашим домом шла главная улица – Националь, по ней мы бежали до площади, потом сворачивали к костелу, при нем‑то и была наша приходская школа.

Во французской школе мне довелось поучиться лишь первые три года. Она была под крылом католического костела. Мальчики и девочки учились раздельно. Не могу сказать, что школьная пора была для меня счастливой: учеба давалась тяжело. В 12‑й класс (во Франции странная система счета классов – с последнего к первому) я пошла в шесть лет. Первый год жутко переживала, не понимала, что от меня хотят. Нас странно учили: учительница что‑то рассказывала, писала на доске, потом мы шли на перерыв, во время которого, жуя сухое печенье, напоминавшее галеты, должны были заучить рассказанный нам материал. После перерыва учительница спрашивала, что мы запомнили. Уроков на дом нам не задавали. Эта система обучения мне очень не нравилась.

Я с косичками в платье в клеточку во втором ряду, третья справа

Существовало правило: учительницы не имели права выходить замуж. Считалось, если у них будут свои дети, то они меньше будут любить тех, кого учат. В школе все должно быть подчинено тому, чтобы вырастить достойного человека, и тот, кто его воспитывает, не должен быть чем‑то обременен. Может, именно поэтому обращались с нами довольно жестко: если кто‑то плохо писал сочинение, то в лучшем случае получал линейкой по руке, в худшем – мы стояли в углу класса на коленях… Иногда доходило до того, что ставили коленями на горох. Считалось, будто боль лучше способствует запоминанию жизненной науки. Этот метод воспитания кажется жестоким, но он выработал во мне чувство собственного достоинства. Если я не хочу, чтобы меня били линейкой, я не буду больше говорить на уроке. Если я не хочу больше стоять в углу на коленях, я буду внимательно слушать урок, чтобы хорошо ответить.

В нашей школе был еще один психологический метод воздействия, который запомнился мне надолго. Спустя некоторое время после начала учебы я оказалась на последней парте, которая считалась «ослиной партой», – на нее высаживались исключительно отстающие ученики. Когда мне это растолковали, во мне взыграло самолюбие, стало очень обидно, и я решила во что бы то ни стало доказать, что достойна другого места – на первой парте. Очень скоро я стала одной из лучших учениц в классе, и теперь меня для примера другим посадили на первую парту – в знак поощрения.

Случай с «ослиной партой» сыграл, как я сейчас понимаю, решающую роль в формировании моего характера. У меня выработалось и закрепилось стремление к первенству, и с тех пор всю последующую жизнь я решаю одну и ту же задачу – как не быть серой посредственностью. Для этого пришлось упорно учиться у жизни и у людей, с которыми сводила судьба.

Когда я была маленькой девочкой, руки мои покрывал густой золотистый пушок. И женщины нашего шахтёрского посёлка не раз мне говорили: «Верная примета: быть тебе богатой и любимой людьми». Мне в это не верилось, потому что во французской школе, пусть редко, но меня били по рукам линейкой.

Картины детства остались в моей памяти как воображаемые фотографии. Настоящих фотографий мало, но память словно сама выбирает моменты, незримо фотографирует их и отпечатывает. Уже и война давно кончилась, умерли папа и брат, и семья наша переехала в Польшу, а перед моими глазами все вставала сельская дорога, по которой я, совсем еще ребенок, шла к моим бабушке и дедушке одна. И ведь не боялась. Почему – не знаю. Помню запах пережженных под солнцем трав, горечь воздуха, едва уловимый аромат незнакомых мне кустарников, на которых росла мелкая красная ягода. Мама запрещала срывать ягоды без разрешения – в округе было много ядовитых кустарников. И как цветной всполох – справа от дороги длинный барак, бабушка, стоящая на пороге и глядящая на меня из‑под руки. Что могла понять детская душа? Мало. А вот почувствовать – другое дело. Меня окружали честные, небогатые люди, для которых хлеб насущный был основной заботой, но странное дело – повседневный тяжкий труд не делал их черствыми и жестокими, наоборот. Бедность, которая меня окружала, не была чем‑то постыдным. Чем ты беднее, тем меньше тебе нужно было для счастья.

Счастье, что оно такое? Неуловимый миг, солнечный зайчик на кирпичной стене, или ощущение внутри тебя, что вот‑вот все изменится, что будет светлее, теплее, что близкие твои встанут из небытия, улыбнутся, протянут к тебе руки и согреют тебя. Куда бы потом я ни уезжала, кто бы ни был рядом со мной, я всегда хранила в себе эти невидимые снимки прошлого. Они придавали мне сил и уверенности: что бы ни случилось, в ином мире есть души, которые молятся за меня.

Вспоминая свое детство, наполненное голодом, страхом и неизвестностью, я ищу ответ на вопрос: были ли в нем минуты абсолютного счастья? Было ли нечто такое, что помогало мне оставаться ребенком, несмотря на траур, который мама носила сначала по отцу, потом по сыну, и туберкулез, поселившийся и в моих легких, слава богу, мне удалось вылечиться? И, да, моменты счастья были. Может, не всегда они были счастьем, но то были минуты, когда уходило напряжение, когда я ощущала, как с души спадает камень…

В жизни было две радости: когда мама брала в руки мандолину и мы с ней тихонько напевали старые польские песни, и поход в костел. Там мне нравилось все: торжественный полумрак, запах воска, звуки органа и проникновенный голос священника… А главное – собственное состояние, возвышенное, легкое, от которого хотелось то плакать, то петь. Не с подружками и не с мамой, а с иконой Божией Матери я впервые поделилась своей мечтой: «Хочу стать учительницей».

По воскресеньям мы с мамой ходили в костел, и это было истинным праздником. Помню свой первый приход: мы вошли, запел хор, я стала подпевать, и возникло необычайное чувство слияния моего голоса с хором. Меня всегда завораживала атмосфера костела: благородное внутреннее убранство, но в то же время строгое, без излишеств, широкий центральный проход, торжественный, приглашающий туда, где в смирении и чадолюбии на приходящих смотрит наша Заступница – Дева Мария. Нравилось смотреть, как мама наряжается в костел. Для нее это тоже был особенный день, она ведь не только ходила молиться – в костеле она пела, и, сидя на первой скамье, я закрывала глаза, чтобы в многоголосье хора услышать её красивый глубокий голос. В этот день наши молитвы о мире и здоровье близких были особенно истовыми, мы верили, что Господь под сводами своей земной обители не может не услышать нас.

Бывало так, что в воскресный день мы шли с мамой по улице и навстречу попадалась нарядно одетая женщина. В послевоенное время это было нечастое явление. И мама говорила: «Смотри, какая красивая тётя, как артистка». Да, это простые люди так считают, что артист должен быть красивым. Когда‑то в том далёком моём детстве я и представления не имела, кто такие артисты. Я просто любила петь, как пела моя мама, как, впрочем, поют многие люди для себя, дома, когда у них хорошее настроение или грустно…

В моем детстве было много одиночества, ведь после смерти папы и брата мама много работала, и я часто оказывалась одна. Уходя на работу, она закрывала меня в комнате на ключ. Как любой ребенок, оставшийся один, я придумывала себе мир, где есть мама и папа, где мама читает вечерами сказки и на столе всегда стоит еда, а на улице нет войны и никто никого не расстреливает. Помню, одной из забав той поры была игра в волшебную фею, которую я искала на шкафу и для которой я придумывала самое главное желание – то, о чем попрошу её, когда найду…

Но больше всего мне тогда хотелось мира, любви и красоты. Поэтому, став артисткой, всё, чего мне не хватало тогда, я стала дарить людям. И если я пою песни о доброте, о красоте, так это потому, что у меня в детстве этого не было. И если я стала выступать на сцене в красивых платьях, так это потому, что у меня, маленькой, их не было.

Конечно, настоящим праздником было Рождество. До сих пор храню молитвенник, в котором есть песни по случаю Рождества, как самую дорогую вещь для меня. Представьте себе двадцать тысяч жителей шахтерского поселка, которые почти одновременно направлялись в костел, а там играл орган, горели свечи, и все как один пели славу Христу. У меня, ребенка, было ощущение, что стен у костела в этот день вообще не было, потому что все, кто не поместился, стояли на улице и восторженно пели. Никакие другие впечатления моей жизни не смогли затмить этой картины. После службы люди шли домой на рождественский ужин, моя мама всегда готовила карпа. Под елкой каждый находил себе подарок, сотворенный волшебными руками моей мамочки. Она прятала их обычно в сапог из папье‑маше.

Игрушек у меня не было, как и постоянных обновок, красивых туфелек, платьиц, украшений, но никогда не возникало желания попросить родителей купить мне куклу или какую‑нибудь безделушку. Да, это было время печали, потерь, бедности, страха, но ребенок так устроен, что даже в пору лишений он способен черпать положительные эмоции из какой‑нибудь малости.

В 1945 году закончилась война. Это стало первой большой радостью моего детства. Еще во время войны, когда начинала выть сирена, учительница собирала нас, как цыплят, и мы бежали со всех ног в бомбоубежище. Бомбежки длились подолгу, делать было нечего, и вместе с учительницей мы разучивали «Марсельезу», правда, при этом она нам говорила: «Когда выйдем отсюда, никому не говорите, это будет наш секрет…» И мы хранили этот секрет, потому что понимали – это серьезно, а в войну даже дети становятся серьезными.

Но однажды мы пришли в школу, и наша учительница сказала: «Дети, только что объявили – война закончилась! Теперь бегите на улицу и очень громко, насколько хватит сил, пойте ту песню, что мы с вами разучивали». Стоит ли говорить, что я была в первых рядах. И пела так громко, что мой голос перекрывал все остальные голоса. И так произошло, потому что пела моя душа! Хотя прошел не один десяток лет, то чувство ликования во мне живо до сих пор. Так получилось, что исполнение «Марсельезы» стало моим первым публичным выступлением, и ведь какой радостный повод был! Мой детский неокрепший голос разносился над площадью, ликовал весь городок, весь департамент. Это был Праздник праздников. Окончание войны сулило счастливые перемены. И они произошли, но, правда, не такие, каких хотелось.

Польша

Мой отчим, ярый коммунист, неожиданно решил, что наша семья должна вернуться в Польшу – «к своим корням». Он просто был одержим стремлением построить там социализм. Жизнь во Франции, работа на хозяина шахты представлялась ему великой социальной несправедливостью. И почему‑то именно Польша, по его мнению, была тем местом, где возможна счастливая жизнь.

Понятное дело, что меня никто не спросил, хочу ли я переезжать в Польшу, а мама моя, как и было заведено в простых семьях, во всем подчинялась мужу. К тому же во Франции её ничто не держало, хотя сестра Ирэна была категорически против: «Зачем ты поедешь туда, к этим коммунистам, что тебя там ждет?» И услышала ответ отчима: «Мы должны оставаться здесь ради куска колбасы, который ты бросала, как подачку, нашему сыну?» Да, Ян Голомб был простой мужик, но голова у него хорошо работала.

Мы быстро собрались, взяв самое необходимое, и сели в поезд, в товарный вагон, по направлению к Судетам. Ехали долго, девять дней, удобств никаких, еда закончилась быстро, даже с учетом того, что мы её экономили, последние дни сидели на воде. Представляете: женщина с грудным ребенком и восьмилетней дочерью, в грязном товарном вагоне, где даже сидячих мест не было!

По дороге случилась неприятная вещь: во время одной из недолгих остановок на станции отчим вышел и стал делиться с незнакомыми людьми своими коммунистическими идеями. А дело в том, что в освобожденной послевоенной Польше было много банд УПА, и когда отчим начал распространяться о своих политических предпочтениях на перроне, его слушателями оказались именно они. Им его речи не понравились…

Не знаю в точности, что случилось, знаю, что он пропал на несколько дней и появился ободранный, голодный, избитый. Мама страшно переживала эти дни, пока его не было. Жуткое состояние: женщина с двумя детьми приехала в страну, где у нее нет ничего, а её муж по дороге исчез. Как мы поняли потом, его схватили бандиты и хотели убить за коммунистические высказывания, но ему удалось от них убежать.

Мы сошли в Судетах, это были земли Нижней Силезии, которые после войны забрали у Германии и присоединили к Польше, поэтому все городки той земли имели немецкие названия. И городок, в котором осела наша семья, Богушев, по‑немецки назывался Gottesberg‑Rothenbach – «Божья Гора». Был он крошечный – пять улиц, ратуша, костел. Жили в нем всего 30 тысяч, в основном шахтеры, работавшие на местной шахте «Барбара». Там все время ждали новых рабочих, и вскоре отчим стал одним из них.

Нам досталась квартира одной немецкой семьи, спешно уехавшей из Польши. Это уже был не дом, как во Франции, а именно квартирка: три комнаты, шкафчик, комод, сервант и еще какая‑то мелкая утварь, которую прежние хозяева не успели забрать. К счастью, там оказалась лампа, и с её помощью я могла по вечерам читать. Но отчим ругался, если в комнате долго горел свет, кричал: «Ты жжешь электричество, а за него платить надо…» Также он считал бесполезной и мою учебу. Будучи безграмотным, полагал, что для женщин грамота вообще лишнее дело: «Только бездельники книги читают…»

Обстановка в Богушеве была тревожная: отчим ходил на ночные смены с тряпичной сумкой, а в ней – чурка из дерева, несколько раз ему приходилось пускать её в ход. Позже, когда началась учеба в лицее, тоже был страшный случай, запомнившийся надолго. Мы шли к поезду, надо было пройти 3 км пешком по бездорожью, вокруг было полно милиции, стояло много людей. Оказалось, директора шахты, коммуниста, забили камнями ночью, когда он возвращался домой. Сказать, что милиция активно боролась с местными бандитами, которые не хотели мириться в победой Советского Союза во Второй мировой, не могу. Единственным спасением оказались советские солдаты, оставшиеся после освобождения Польши. Никаких инцидентов с ними никогда не было, наоборот, местные говорили, что именно они охраняли жителей от банд УПА, прятавшихся в местных лесах. Отчиму даже приходилось изнутри подпирать дверь в наш дом огромным бревном, дом был трехэтажный, мы жили на первом этаже, чтобы никто не мог войти. Страшно было.

Отчиму долгое время казалось, что в коммунистической Польше мы заживем, как «белые люди», но очень скоро пелена стала спадать. Дело дошло до того, что он выбросил свой партийный билет со словами: «Вор на воре сидит, вором погоняет»…

В Польше ему приходилось работать не меньше, чем во Франции. Днем работал на шахте, а вечером занимался подсобным хозяйством, чтобы на столе была еда. В подвале нашего дома завел кур и кроликов, резал их редко, только на праздники. Когда это происходило, мне доставался кусочек грудки, а себе и сыну он брал самые вкусные части.

Итак, Польша, 1946 год, маленький город Божья Гора, шестьсот метров над уровнем моря, замечательный климат. Я была довольно болезненной. Мама боялась, что я заболею туберкулёзом. Брат умер от чахотки в семнадцать лет, и меня начали лечить. Каждое утро я получала взбитое яичко – гоголь‑моголь, стакан тёплого молока с маслом, чтобы смазывать горло и не кашлять. Всего этого я не видела во Франции, там был голод, были только постные супчики, которые варила мама…

Семья формируется в зависимости от того, где она находится. Моя семья формировалась в трудных условиях, в атмосфере войны. Меня закалили трудности до такой степени, что мне было ничто не страшно, и по сей день я знаю, что в любой момент выйду из положения, в жизни нет безвыходных ситуаций. Я всегда поднимаю глаза и говорю: «Боженька, помоги, всё будет хорошо!» Я знаю, что и моей маме было трудно, и всем людям, которые узнали вкус войны. И я знаю: трудное детство – это не самое страшное.

Еще в нескольких минутах ходьбы от дома, почти на окраине городка, у нас был небольшой участок земли, там отчим высаживал овощи – картошку, свеклу, морковку. Для продажи их не хватало, все шло на стол. Вообще, он умел обращаться с землей, но и огорода ему было мало. Он все время пытался организовать какой‑нибудь приработок. После смерти папы и брата мне назначили сиротскую пенсию. Мама добилась её перевода в Польшу, так накопилась вполне приличная сумма. Отчим попросил маму снять эти деньги и купил лошадь, чтобы развозить на ней уголь. Но продолжалось это недолго: в один из таких развозов у него случился перитонит, больница обошлась дорого – лошадь пришлось продать, и после выхода из больницы он уже этим не занимался.

В Богушеве я пошла в местную школу. Добираться до нее было неблизко: она находилась в верхней части города, на возвышенности, крутые улочки шли на подъем. Поэтому зимой в школу я всегда брала с собой санки, чтобы после уроков просто сесть на них и скатиться вниз! Чувство захватывающее: снег в лицо, ветер в ушах – красота! Позже санки сменили лыжи, а летом и в школу, и из школы мчалась обычно бегом.

Этот подъем в гору стал олицетворением моего тяжелого пути. Трудности начались с первого дня: я говорила по‑французски и по‑немецки, немного по‑польски, но не знала этот язык так хорошо, чтобы получать высшие оценки. Возникли проблемы с общением, меня посадили на последнюю парту, на этой почве развился сильнейший комплекс неполноценности. Никто меня не жалел, приходилось брать себя в руки.

А тут еще волею судьбы я оказалась в положении старшей сестры. Мой сводный брат Йозеф родился в год окончания войны. Отчим его безумно любил, баловал, все ему прощал, жутко ревновал, когда мама пыталась приласкать меня, погладить по голове, поцеловать – отчим сразу кричал, что она любит меня больше, чем их общего ребенка. Брат быстро понял ситуацию, почувствовал себя любимчиком и стал этим пользоваться. А я ощущала себя чужой в родной семье.

Не способствовала нашему сближению и большая разница в возрасте – 8 лет. Я была старшей сестрой, на которой лежала обязанность ухода за младшим братом, не могу сказать, что мне это нравилось. Больше всего времени мне пришлось уделять ему здесь, в Польше. Мне было уже двенадцать лет, Йозефу – четыре года. После школы мы с подружками всегда находили возможность куда‑нибудь убежать – в поля или на соседние улицы, где можно было поиграть в нехитрые игры, пообщаться с ребятами из другой школы – в общем, были какие‑то радости. Но чаще всего они касались всех, кроме меня: мне приходилось за ручку выгуливать братика, ведь мама занималась домашними делами, отчим был на работе. Конечно, я сердилась, однажды даже выместила злость на нем.

У нас в доме была большая печка из кафеля, я посадила его туда, сказав: «Вот сиди здесь и реви, сколько хочешь», – дело в том, что он был очень капризный, чуть что – сразу слезы и крики. «А если не боишься, соскочи оттуда сам». Он побоялся спрыгнуть, и когда отчим вернулся домой, пожаловался ему. Ох, как мне тогда досталось!

Чуть полегче стало после моего поступления в лицей. Гулять с братом уже было некогда, кроме учебы появился хор, подружки, первые влюбленности.

Йозеф вырос высоким, под два метра, его взяли в полицию. Он долго там проработал, сейчас уже пенсионер. Мы никогда не обостряли наши с ним отношения. Когда ушла мама, я старалась выполнить её последнюю волю: «Не забывай брата, ты ведь знаешь, какой он беспомощный». Звонила ему, даже предложила приехать на Рождество всей семьей, с женой и детьми, сказала, что оплачу дорогу туда и обратно. Он не смог приехать или не захотел.

В школе мне очень нравились уроки физкультуры, вспоминаю их и по сей день. Особенно те, что проводила пани Скробецка, даже фамилию её помню спустя столько лет. Она преподавала физвоспитание в педагогическом лицее, куда я поступила после седьмого класса. Уроки проходили раз в неделю, но не 45 минут, а четыре часа подряд, чем только мы не занимались! Но главное даже не чем, а как. Пани Скробецка постоянно что‑то придумывала, чтобы заинтересовать нас. Мы уходили с её занятий взмокшие, безмерно уставшие, но счастливые. Могу похвастаться: я на тех уроках всегда была в числе лучших. И то, что люблю спорт, активный отдых – это оттуда, из детства.

Где‑то до пятого класса я часто плакала. Любая мелочь вызывала у меня обиду. Но главной причиной было то, что в Польше я оказалась в абсолютно новой для себя языковой среде, где все говорили по‑польски. Отношения с этим языком у меня были сложные, знала я его плохо, даже несмотря на то, что говорила на нем с мамой, правда, совсем немного. А на улице и во французской школе только на французском. Я прихожу в польскую школу, меня о чем‑то спрашивают, я не могу ответить. Более того, система обучения во французской и польской школах разная. Во французской уроки на дом не задавали, мы их делали прямо во время перемены, а в польской все иначе – целый ворох заданий, которые надо выполнять дома, а утром приходить и отвечать урок. Пыталась обращаться за помощью, но никто мне не мог ничего объяснить, даже мама. Вызывают к доске, я стою и плачу. Но я все время молилась, и Господь послал мне чудесного человека – в четвертом классе на меня обратила внимание учительница пани Станислава Кухальска, светлой души человек. Она прониклась ко мне особым участием, чем‑то я ей понравилась, приветила меня, поверила в то, что я смогу все наверстать, а ведь это так важно, когда в тебя кто‑то верит! Она столько со мной возилась: объясняла, что к чему, как лучше сделать домашнее задание, что нужно, чтобы лучше запомнить текст, особенно бесценной была её помощь с польским языком. Благодаря ей выяснилось, что у меня очень приличные способности к иностранным языкам, просто надо было правильно подойти к процессу изучения. Как только ушло психологическое напряжение, все стало получаться, и не только с польским языком, но и с остальными предметами. Я прямо‑таки молилась на пани Кухальску, она обращалась со мной, как со своей родной дочерью.

Первое причастие.

Я в белоснежном платье, как невеста.

В пятом классе все стало постепенно налаживаться, у меня появились хорошие оценки, улучшилось настроение, возник интерес к учебе. Но однажды пани Кухальска заметила, что я прихожу в школу с грязными тетрадками, а это было непозволительно, за этим следили, и несколько раз мне даже написали выговор из‑за этого. Станислава спросила, почему так происходит, ей даже в голову не пришло, что я сама могла их испачкать. И я призналась, что это происходит по вине моего младшего брата, который часто, когда я делала уроки, грязными руками вырывал у меня тетради и бегал с ними по дому. Он не учился и не понимал, что то, чем я занимаюсь, серьезно. Сколько бы я ни пыталась ему это объяснить – он не понимал! Для него все было игрой, к тому же он рос избалованным ребенком, которому ничего не запрещалось.

Чтобы хоть как‑то помочь мне и смягчить ситуацию, пани Кухальска стала приходить к нам домой, говорила с отчимом, объясняла ему, что детей бить нельзя, а он любил это занятие, особенно когда считал, что я в чем‑то провинилась, и что нужно следить за сыном, который пачкает мне тетради. Её вмешательство помогло. Я так её любила! Ведь она меня приголубила, отогрела, научила любить книги, рассказывала много интересных вещей. Она словно разбудила меня – я стала петь в хоре, увлеклась спортом, почувствовала себя более уверенно, научилась радоваться жизни. Безмерно благодарна ей за все, что она для меня сделала. Её любовь пробудила мою собственную любовь. Видя, сколько любви пани Кухальска вкладывала в меня, я решила, что тоже буду, как она – любить. И сказала самой себе: «Вырасту и буду учительницей, чтобы любить и учить детей, как моя учительница».

Но, как говорится, Бог дал – Бог взял. Мое счастье было недолгим. Так случилось, что довольно скоро Станислава решила уйти в монастырь. У нее начались какие‑то проблемы с советской властью – дело в том, что она была очень набожная. Родных и собственных детей у нее не было, и единственной опорой в жизни для нее стала вера. Мы знали, что она постоянно молится и ходит в костел. Дети даже говорили о ней, как о почти святой. Детали мы так и не узнали, но однажды пришел пан директор и сказал: «Дети, ваша учительница, пани Кухальска, решила посвятить себя Господу нашему…» Так все узнали, что она уходит в монастырь. Провожал её весь наш городок. Да, она была чудесным человеком, таких мало. Спустя годы мне удалось узнать, что её похоронили под Ченстоховом (Czynstochowy – город на юге Польши, в Силезском воеводстве, духовная столица страны, место паломничества. – Ред.). Очень хотела приехать к ней на могилу, поклониться, поблагодарить, ведь если бы не она, не знаю, как бы все обернулось. Но не смогла, не получилось. Сегодня даже её могилы не осталось, сколько времени прошло. Да, вот так уходят люди… Но они живы, пока мы их помним…

Но даже в то непростое время бывали эпизоды совершенно необъяснимой радости. Вот один из них, очень запомнившийся. Однажды возвращаюсь домой из школы, уставшая, расстроенная, слезы к горлу подступают, случилась какая‑то неприятность, уже не помню, что именно. И вдруг слышу свист откуда‑то сверху, и почти сразу после него в голубое небо взмыла стая голубей. Я остановилась, задрала голову и замерла, как зачарованная, – картина была редкая по красоте: нежное фарфоровое небо и грациозные голуби, парящие в его просторе. Сразу забылись неприятности, ушла из сердца тяжесть, стало так легко! Это было почти счастье. И мне захотелось так же поднимать голубей в небо удалым свистом. Бегом поднимаюсь на чердак, а там мальчишки сидят местные, смотрят на меня сверху вниз и говорят: «Ты девчонка, ты так не сможешь, чтобы голуби тебя слушались, научись свистеть чисто, громко…»

И вот как на крыльях лечу домой, вбегаю в дом и с порога кричу: «Мама, мне надо научиться свистеть. Я буду гонять голубей!» Мамочка моя за голову схватилась: «Не нужно свистеть, доченька, денег не будет!» Она тогда не поняла, что к чему. Но свистеть я все равно научилась, хотя дома никогда не свистела, чтобы маму не расстраивать. Кстати, деньги я смогла заработать сама, и мое умение поднимать в небо голубей никак этому не помешало, зато это мгновение жизни подарило мне ощущение детской радости, оно было так важно для меня. Мы не были избалованы счастьем. С той поры, когда мне очень‑очень хорошо, иногда я позволяю себе и на сцене засвистеть, а мои зрители, которые знают меня и эту историю, все понимают, не обижаются. Я ведь свищу не потому, что не уважаю их, просто это напоминает мне то яркое впечатление детства, когда душа моя была подобна голубю, взмывшему в ясное голубое небо…

Были ли у меня в детстве игрушки? Что вы, не было даже самой плохонькой куклы, я не знала, что это такое. Во время войны мы жили впроголодь, как и все остальные. В первый раз я попробовала яблоко только в девять лет. Вместо витаминов во Франции детям давали красное вино, смешанное с водой. До сих пор во мне живёт недоигранное и голодное детство, для меня не существует понятия «я этого не ем», считаю грехом оставлять еду на тарелке или выбрасывать. Мне не справляли ни одного дня рождения до Советского Союза, самыми большими праздниками для нас были Рождество и Пасха. Под рождественской ёлкой каждый находил себе подарок, сотворённый волшебными руками моей мамы, – платочек, шарфик, шапочку. Я помню День Матери, который отмечается первого июня. Тогда я экономила каждый су (самая мелкая монета во Франции. – Ред.) и купила маме в подарок простенькую стеклянную вазу. Мама бережно хранила её до последних дней жизни.

Иногда в наш городок приезжал бродячий цирк с аттракционами. Самым любимым для меня были качели, они были похожи на лодочку. Я просила у мамы денежку и бежала кататься. Какие чувства они у меня вызывали! Восторг, полет, замирание! Ты взмываешь над твердью и оказываешься в царстве воздуха, как в небесной реке. Где‑то под сердцем невидимыми крыльями бьет маленькая птичка, и это трепетание то опускается в живот, то поднимается почти к горлу. Я раскачиваюсь все сильнее, небо отдаляется от меня, словно хочет сбежать, но секунду спустя летит мне навстречу, обнимая меня своей бесконечной лазурью. Зажмуриваюсь, и кажется, что я в колыбели, которую качает рука родного человека… Как мне было легко в такие минуты, страхи отступали, вместо них вырастало чувство, будто мне подвластно все, и я говорила себе: «Мне не страшно, я сильная, у меня впереди жизнь – ясная и полноводная, как это чистое небо…»

Кто занимался моим воспитанием? Пожалуй, лишь польская школа, где на уроках религии священник объяснял, что нужно уметь любить и терпеть ближнего, что такое хорошо, а что плохо.

Помню, подружка повела меня в кафе поесть мороженое. Там были такие красивые крохотные ложечки, и мы никак не могли с ними расстаться, прихватили с собой, а потом, на уроке религии, я узнала, что это тяжкий грех – брать не своё. Боже мой, как же мы переживали! И когда наконец удалось «подсунуть» эти ложечки обратно, вздохнула с облегчением: теперь мы «очистились» и уже не воровки.

Французское детство было чёрное и грустное. Польское детство – это уже солнце, достаток в доме, это мама, которая стала улыбаться, это солнышко, которое сияло в Судетах каждый день. Это санки, нарды, лыжи, коньки, я стала спортсменкой, стала нормально развиваться. Вообще в школу мы ходили с большим удовольствием, у меня завелись подружки. А в третьем классе я подружилась с Ханкой Замужневич, Ханей, как я её называла. Мы с ней вместе сидели за одной партой, потом вместе поступили в педагогический лицей, она хотела стать учительницей, как и я.

Спустя много лет Ханка уже с мужем и дочкой приезжала ко мне в гости. Они хорошо провели время здесь, и в Москву я их свозила. Потом они уезжали домой такие счастливые: «Мы у тебя в долгу». В каком долгу? Ведь раньше было так, что семья Ханки жила богаче, чем наша, и никогда не забуду, как через забор кричала маме Ханки: «Пани Юстина, я есть хочу!» Она всегда меня подкармливала, в детстве я была худющая‑худющая, длиннющая‑длиннющая…

Закончив школу, я сказала отчиму, что буду поступать в лицей: мне все еще хотелось стать учительницей, как пани Станислава. Услышав об этом, он заявил, что мое место на фабрике. «Не буду тебя больше кормить, тебе уже 16 лет, сколько можно бездельничать?!» Тогда я ему ответила: «У меня будет стипендия». Самое интересное то, что не было точно известно, буду ли я действительно ее получать, и когда это сбылось, отчим спросил маму: «Фелиция! Где она деньги взяла?» Мама объяснила: «Понимаешь, Ян, она хорошо учится, и государство ей помогает – платит за это деньги». Только тогда он успокоился. Но все равно продолжал меня «воспитывать». Мой поезд, на котором я ездила в колледж, часто опаздывал, и не на 10–20 минут, а на час и более. Подобные опоздания были для меня мукой, потому что дома встречал отчим с ремнем. Прихожу, а он: «Где шлялась?!» Говорю: «Поезд опоздал. Можете на вокзал сходить спросить». Он: «Я тебе не верю. Поди, с мужиками где‑то была?!» И побил «на всякий случай, чтобы курвой не выросла»… Бил ремнем по ногам, мама плакала. А я говорила себе: «Я – Зоя Космодемьянская». Он кричал: «Вот видишь, она даже не плачет, потому что она виновата!» Но зато с той поры я закаленная, даже про свою жену, мою маму, отчим говорил, что женился на ней только потому, что она родила двоих детей и ему родила сына, так что, по его мнению, не успела стать гулящей.

В педагогическом лицее я училась до 1955 года. Каждый день ездила на поезде Богушев – Валбжих. От поезда до лицея надо было еще идти пешком 10–15 минут, но меня это не тяготило, к тому времени учеба нравилась, появился стимул – очень хотелось стать учительницей. В конце каждого учебного года, летом, на практике, много общалась с детьми самых разных возрастов, связь между нами налаживалась сразу: мне было легко с ними, им интересно со мной, никаких сомнений относительно будущей профессии не возникало.

Педагогический лицей в городе Валбжих.

Еще в лицее был хор. Руководил им дирижер пан Йосиф Шурко. Замечательный человек. Услышав, как я пою, он сказал: «Ты станешь артисткой…» Почему‑то у него была такая уверенность. В хор мы записались вместе с моими подружками, с которыми познакомились еще в школе: Ханкой, Ириной, Гражиной. Все вчетвером ездили в лицей, с ними же проводили свободное время. В хоре я была вторым голосом, вместе с нами пели мальчики из техникума шахтеров. Там тоже был свой хор, и довольно часто мы пели вместе, особенно когда были какие‑нибудь конкурсы. Так, помню, мы поехали во Вроцлав на местный конкурс и выступили настолько хорошо, что победили. Радость наша была огромной. Гуляли целую ночь по летнему Вроцлаву, но о романах речи не шло, тогда не было принято легко увлекаться. Симпатии были, влюбленности, но не более того. В свободное от учебы время мы с подружками ходили в кино, иногда в лицее бывали вечера танцев, вот тут‑то мы отводили душу сполна, танцевали под пластинки. В основном под советские песни, но на польском языке. Этот же репертуар пели в хоре.

Считается, что когда тебе 16, наступает время любви. Меня часто спрашивают: помните ли вы свою первую любовь? По натуре я скрытная, если что и возникало, никому не рассказывала, но в маленьком городке, каким был Богушев, пять улиц, и на каждой меня знали, скрыть что‑то было почти невозможно. Не дай бог, если меня провожал молодой человек, так об этом всю неделю говорили, и мама моя с утра вопрошала: «Что ты с ним делала? Целовалась?» А я отвечала: «Нет, мама, не целовалась, я же знаю, что это грех».

Любовь… Тогда я разве знала, что это называется любовью? Увлечение. Это уже было в средней школе, в педагогическом лицее. Это было в Польше. Как я позже узнала, в меня был влюблён мальчик по фамилии Брода. Эугениуш Брода. Мальчик был красивый. Я не знала, что он за мной ухаживает: он мне подставлял ножки, вредничал, чтобы обратить на себя внимание, а много лет спустя, когда я стала артисткой, в 1964 году, в городе Вроцлаве на сцену выходит молодой человек, дарит мне зайчика и говорит: «Я тот самый Брода, который тебе подставлял ножки. Я уже взрослый, ты взрослая, как жаль, что наше детство закончилось». С тех пор этот зайчик всегда сопровождает меня во всех гастрольных поездках, занимая почётное место в кейсе с косметикой.

Из моих ранних влюбленностей больше всего помню мои страдания по Рышарду, но и это был не роман, а всего лишь мое воздыхание по нему. Мое воспитание не позволяло проявлять чувства к мужчине, и он, увы, не обращал на меня никакого внимания, что понятно – я была длинная, жутко худая, угловатая. Девушка‑подросток, а та, за которой он ухаживал, имела уже формы, красилась вовсю, кокетничала, в общем, была женщинкой, хоть и совсем молоденькой. Я так и не призналась Рышарду.

Педагогический лицей я окончила с золотой медалью. Возник вопрос, куда идти работать? И вдруг по лицею разносится новость: объявлен конкурс – победители поедут на учебу в Советский Союз. Тут же подаю документы, мама в тревоге: она сразу поняла, что в случае победы потеряет меня. А я думала лишь об одном – как бы уехать из дома, в котором мной тяготятся. Нелюбовь отчима была все более заметной, поэтому мысль о том, что мне нужно войти в число победителей, не отпускала ни днем ни ночью.

Сперва нужно было пройти отборочные туры. Со всей Польши съехались желающие, при виде бесконечной реки конкурсантов у меня подкосились ноги, но отступать было некуда. Пройдя районный и воеводский (областной) туры, дошла до самого важного – третьего. Он должен был проходить в Гданьске. Отбор строжайший, принимали только хорошистов и отличников, я была в их числе, кроме прочего, мой язык был хорошо подвешен, я пела в хоре, считалась активисткой, меня даже избирали Председателем Союза польской молодежи. Ну, и конечно, занятия спортом оказали мне добрую услугу: на уроках физкультуры занимала первые места по легкой атлетике, в беге на 400 метров была первой, в прыжках в длину выдавала результат: 4 метра и 10 сантиметров – лучше, чем у всех.

Тур в Гданьске был решающим, поэтому готовились мы к нему целый месяц: жили на территории Гданьского университета, в общежитии, ходили на лекции по литературе, истории. Я, конечно же, записалась в хор. В хоре меня сразу заметили. На третьем туре должен был состояться экзамен по русскому языку, а мои успехи по этому предмету оказались минимальными. Спасло то, что преподаватель по русскому языку воспылала ко мне симпатией, чем очень мне помогла. Почему, не знаю. Можно сказать, она поставила мне высшую оценку, как говорят, «за красивые глаза».

Также третий тур включал в себя экзамены: сочинение, написала я его неплохо, и экзамен по истории. Достался мне билет про битву при Грюнвальде. Это особая страница в истории Польши – крестоносцев никто не мог победить, только полякам это удалось. И я не просто рассказала эту историю, а разыграла перед комиссией целый спектакль: показала в лицах, как польские рыцари на лошадях, одетые по всем правилам боевого искусства, шли на врага, а перед этим спешивались, вставали на колени и запевали католический гимн воинов. Тут крестоносцы, закованные в латы по самое горло, вдруг взяли и тоже запели что‑то свое. Меня спросили: «Что же пели крестоносцы?» Я замешкалась, выдержала паузу и, подумав, озвучила: «Deutschland, Deutschland, über alles» – гимн гитлеровских солдат… В комиссии наступила гробовая тишина. Наконец председатель произнес: «Эрудиция ваша хромает, но с воображением и интеллигентностью у вас все в порядке». В конце моего представления вся комиссия рыдала от смеха. Даже несмотря на мой промах с гимном. Так я вошла в число счастливчиков, кого допустили до учебы в СССР.

Когда я объявила дома, что уезжаю в Советский Союз на учебу, отчим только и сказал: «Ну, слава богу, одним ртом меньше». Сам собрал мне чемодан, кстати, начал он его складывать еще за месяц до объявления результатов, видимо, очень хотел, чтобы я уехала. А когда стало понятно, что победа за мной, по этому случаю мне даже пальто сшили из драпа на ватине у местного портного, ателье в нашем городке не было.

Мама, провожая меня на вокзале, плакала. До сих пор помню её глаза, как она на меня смотрела… С собой на память я взяла её любимую праздничную скатерть и обручальное кольцо, которое мой папа подарил ей в день венчания. Эта скатерть, заштопанная мамиными руками, хранится у меня и сейчас. Она всегда накрывала этой скатертью стол на Рождество. И я тоже.

Да, мама понимала, что я не вернусь, она так и сказала, стоя на перроне: «Ты не вернешься». Я не вернулась жить в Польшу, но часто возвращалась к ней, навещала, уже живя в Ленинграде.

Москва

В поезде «Варшава – Москва» я почти не спала. Сколько было мыслей тревожных и одновременно радостных. Сбылась моя мечта: я покидала дом, где отчим попрекал меня куском хлеба, не любил. Единственная, о ком я все время думала, была моя мамочка. Я‑то уехала, а она осталась там, с нелюбимым человеком. Но, с другой стороны, у нее был сын Юзеф, который был её ребенком так же, как и я. Ей было ради кого жить.

А я с другими польскими ребятами, победителями конкурса в Гданьске, приближалась к новой жизни. Вот уже и огни Ленинградского вокзала, проход по вагону, тамбур и… перрон. Шаг по земле страны, которая станет для меня второй родиной. Здесь меня ждала неизвестность, но я была благодарна судьбе за ту возможность, что она мне дала. Может быть, кто‑то считает, что 18‑летние девушки наивны. Но нет, я такой не была, понимала: никто не будет гладить меня по головке. Всего надо добиваться, пробираться сквозь преграды, не ждать милостей и подношений. Уже тогда моим девизом было: «И каждый день всё сначала». Каждый день открывать для себя что‑то другое, подниматься, преодолевать самого себя. Человек существо живучее. Как лава в вулкане, он все время бурлит, и что‑то происходит в его душе, в его сердце. У меня не было иллюзий, что вот теперь‑то, в СССР, мне раскроют объятия и начнется привольная жизнь.

Все время думалось, какой непростой жизнью обернется для меня эта победа на конкурсе в Гданьске. Понимала, что русского языка не знаю, а овладеть им надо. Для этого необходимо общаться с его носителями, но моя природная стеснительность создавала трудности в общении. Ступив на московскую землю, тем не менее сердцем я была с другим городом – Ленинградом. Меня прямо тянуло к нему. Знать о нем ничего не знала, только лишь помнила по картинкам в журналах, где были изображены Эрмитаж, Петропавловская крепость, Адмиралтейство… Это были всего лишь картинки далекого города, но уже тогда, в Польше, я смотрела на них и предвидела, что, возможно, когда‑нибудь буду жить в нем.

Прямо с вокзала в Москве нас отвезли в общежитии МАИ, что в Головановском переулке. Стояло лето, июнь, жуткая жара. Наша группа состояла из победителей со всей Польши и была довольно большой. Вместе мы чувствовали себя немного уверенней, особенно когда выходили на улицу. Москва оказалась настолько огромной, что большинство из нас просто боялись потеряться, ведь в основном все мы приехали из маленьких польских городков. К тому же к нашей группе были прикреплены серьезные люди, сопровождавшие иностранных абитуриентов, вы понимаете, с какой целью. Так вот, эти серьезные люди сказали сразу: «Москва большая, гулять по ней не рекомендуем…» Мы все поняли. И не гуляли. Кстати, опять ирония судьбы: в 2008 году, будучи уже известной артисткой, судьба снова забросила меня в эти места – правительство Москвы предоставило мне право выкупа квартиры на улице Часовой, совсем рядом от первого моего места жительства в СССР!