Виды защитных лесных насаждений

К защитным лесным насаждениям относятся полезащитные лесные полосы. В результате их применения повышаются урожаи. Это происходит благодаря тому, что

§ снижается скорость и турбулентность ветров на защищаемых полях,

§ улучшается микроклимат,

§ улучшается распределение снега,

§ регулируется влажность почвы,

§ снижается ветровая и водная эрозия почвы.

На пахотных склонах крутизной свыше 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, являются водорегулирующими. Защитные лесные насаждения на орошаемых землях выращивают вдоль оросительных каналов. Это имеет следующие результаты:

§ сокращение испарения из каналов и с полей,

§ перехват фильтрационной воды из каналов,

§ уменьшение подъёма грунтовых вод и вторичного засоления почв,

§ защита от суховеев, пыльных бурь,

§ защита каналов от засыпания мелкозёмом,

§ защита берегов от зарастания сорняками.

Кустарник может служить в качестве илофильтров.

Приовражные и прибалочные защитные лесные насаждения вдоль бровки оврагов и балок имеют ширину 15—30 м, могут быть устроены по откосам, склонам оврагов и размытых балок, а также по их дну. Кроме того, защитные лесные насаждения создаются вокруг садов, различных плантаций, питомников. Для нужд животноводства — на пастбищах, около животноводческих ферм и в местах отдыха скота — защитные лесные насаждения закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения увеличивают продуктивность пастбищ, создают препятствия холодным ветрам и снежным заносов. Колковые насаждения защищают скот от солнцепёка.

|

|

|

Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных и железных дорог выполняют следующие задачи:

§ защита от снежных и песчаных заносов;

§ закрепление крутых склонов и размываемых откосов;

§ ослабление сильных ветров;

§ шумозащита прилегающих жилых территорий;

§ ограждение от скота (из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, непроходимый для скота).

Конструкция защитных лесных насаждений

Конструкция лесной полосы обеспечивает необходимый ветровой режим. Лесные полосы, проектируемые на полях севооборотов, классифицируют на четыре основные конструкции:

1. Продуваемые лесные полосы. С просветами в нижней части S>60% и отсутствием их в верхней. Рекомендуются для районов с холодной зимой, значительным снежным покровом, а так же для районов с зимними оттепелями.

2. Не продуваемые (плотные) ленные полосы. Плотные, густые сверху до низу насаждения, чаще всего используются на территории с овражной балочной сетью. Не имеют просветов по всему продольному профилю. Главным образом это определяется составом древесно-кустарниковых пород, используемых при формировании данного вида конструкций лесных полос.

|

|

|

3. Ажурной конструкции. Имеют равномерно распределенные просветы S=15-35% по всему продольному профилю лесной полосы.

4. Ажурно-продуваемые лесные полосы. Относятся лесные полосы со сквозными просветами S>60% в нижней части, и S=15-35% в зоне крон деревьев. Типичны для районов относящихся к сухостепной зоне, часто страдающей от пыльных бурь и непостоянного снегового покрова. А так же с мягкой зимой.

Защитное влияние лесных полос

Влияние лесных полос на движение ветрового потока и скорость ветра в значительной степени зависит от выбора конструкции лесных полос.

Защитное влияние характеризуется дальностью влияния лесных полос.

Дальность влияния лесных полос измеряется в зависимости от высоты насаждений (12 – 15Н) до 35Н.

В курсовом проекте рассматривается защитное влияние лесных полос в зависимости от конструкции лесных полос:

1) Плотные лесные полос.

Данные лесные полосы действуют по типу не проникающих экранов; т. е. воздушный поток при встрече с данной лесной полосой практически не дробясь обтекает лесную полосу сверху, а затем довольно резко падает вниз, достигнув поверхности земли на расстоянии 3-5Н. В этом месте наблюдается интенсивное перемешивание слоев воздуха и как результат зарождение ветровой эрозии (рисунок 1.1).

|

|

|

2) Ажурные лесные полосы.

Лесные полосы данной конструкции действуют по типу решетчатых экранов, ветровой поток при этом легко проходит через лес насквозь, дробясь, снижая при этом свою скорость (рисунок 1.2).

3) Ажурно-продуваемые лесные полосы.

Лесные полосы ажурно-продуваемой конструкции пропускают основную часть ветрового потока через низ, а остальная часть ветрового потока дробится на мелкие струйки и движется сквозь крону.

Рисунок 1.1 – Схема ветроломного действия плотной лесной полосы

Рисунок 1.1 – Схема ветроломного действия плотной лесной полосы

Рисунок 1.2 – Схема ветроломного действия ажурной лесной полосы

Рисунок 1.2 – Схема ветроломного действия ажурной лесной полосы

Лесные полосы уменьшают скорость ветра в приземном слое воздуха. Наибольшее ветрозащитное влияние они оказывают в том случае, если располагаются в перпендикулярном направлении к господствующим ветрам. Тогда коэффициент защитного влияния лесных полос равен 1. Отклонение направления ветра от перпендикулярного полосе до 30% существенно не снижает ветрозащитное влияние лесной полосы.

Лесные полосы разных конструкций по разному влияют на скорость ветра. Снижение скорости ветра на 10% считается эффективным, в этом случае дальность положительного влияния лесной полосы выглядит следующим образом:

|

|

|

1. При подходе к не продуваемой лесной полосе скорость ветра начинает спадать на расстоянии 7-10Н. В самой лесной полосе, или при выходе скорость близка к 0. Затем скорость ветра начинает восстанавливаться на расстоянии 15-20Н (рисунок 2.3).

2. При ажурных лесных полосах снижение скорости ветра с наветренной стороны наступает на расстоянии 5-7Н и оно продолжается в самой полосе, и за ней, на расстоянии 3-4Н от полосы. С заветренной стороны скорость минимальна и составляет 15-40% от скорости ветра в степи, затем происходит плавное нарастание скорости ветра и на расстоянии 30-45Н скорость приобретает значение скорости ветра в степи (рисунок 1.4).

V Н (м) (м /сек.)

V Н (м) (м /сек.)

ЛП

Рисунок 1.3 – Схема изменения скорости ветра при встрече с не продуваемой лесной полосой

H (м)

H (м)

V (м /сек.)

V (м /сек.)

ЛП

Рисунок 1.4 – Схема изменения скорости ветра при встрече с ажурной лесной полосой

Рисунок 1.4 – Схема изменения скорости ветра при встрече с ажурной лесной полосой

3. При встрече ветрового потока с продуваемой конструкцией начало снижения скорости ветра с наветренной стороны начинается с такого же расстояния как и в ажурных конструкциях (5-7Н). Однако же в самой полосе скорость ветра возрастает за счет поджатия воздушного потока в нижней части лесной полосы, но затем происходит снижение скорости ветра и на расстоянии 5-8Н с заветренной стороны она составляет 30-50% от скорости ветра в степи. После этого скорость ветра возрастает и достигает своего первоначального значения на уровне 35Н (рисунок 1.5).

H(м)

H(м)

V

ЛП

ЛП

Рисунок 1.5 – Схема изменения скорости ветра при встрече с продуваемой лесной полосой

Общая дальность влияния полос ажурной и продуваемой конструкций составляет 35-40 Н дальности влияния ажурно продуваемых лесных полос на снижение скорости ветра чаще всего составляет 12-15 Н.

При проектировании лесных полос на пахотных массивах решаются следующие вопросы:

1. Размещение лесных полос (с учетом создания единой системы лесных полос, рельефа, почвенных характеристик и иных природно-климатических условий, с учетом сложившейся организации использования земель).

2. Выбора конструкции лесных защитных нахождений.

3. Установление схемы смешения пород (с учетом пригодности относительно почв, влаги, условий инсоляции).

При проектировании лесных насаждений проводится сравнительная характеристика, представленная в таблице1.1

Наибольшей дальностью защитного влияния характеризуются ажурные и продуваемые лесные полосы. Максимальным снижением скорости ветра - продуваемые.

Таблица 1.1- Сравнительная характеристика конструкций защитных лесных насаждений

| Конструкции лесных полос | Площадь просветов | Влияние на движение ветрового потока | Дальность положительного влияния лесных полос | Максимальное снижение скорости ветра | ||||

| в нижней части | в верхней части | с наветренной стороны | с заветренной стороны | |||||

| Плотная | не имеют просветов по всему продольному профилю | по типу не проницаемых экранов | 7-10Н | 15-20Н | - | |||

| Ажурная | 15-35% по всему продольному профилю | по типу решетчатых экранов | 5-7Н | 30-35Н | 15-40% | |||

| Продуваемая | >60% | нет просветов | по типу аэродинамических диффузоров | 5-7Н | 30-35Н | 30-50% | ||

| Ажурно-продуваемая | >60% | 15-35% | Смешанный тип | 5Н | 10-12Н | 10-20% | ||

На размещение полезащитных лесных полос относительно друг друга влияют почвенные характеристики (таблица 1.2).

Таблица 1. 2 – Параметры расстояния между лесными полосами

| Назначение лесных полос, зоны | Суглинистые почвы, м | Песчаные почвы, м |

| 1. Основные лесные полосы лесостепь степь | 600 400-500 | 400 300 |

| 2. Вспомогательные лесные полосы во всех зонах | 2000 | 1000 |

Защитное пространство от лесных полос определяется углом встречи господствующего ветра и лесной полосы (рисунок 1.6).

900

900

450

450

300

18 (м)

21 (м)

H(м) 25 (м)

Л.П.

Рисунок 1.6 – Зависимость защитного влияния лесных полос от угла встречи с господствующим ветром

Данная зависимость угла встречи господствующего ветра с направлением использована при принятии проектного решения по размещению полезных лесных насаждений на территории АО «Нива». На ряду с этим учтены сложившиеся условия организации использования земель.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Местоположение хозяйства

2. Характеристика факторов среды обитания

2.1 Климат

2.1.1 Температура, влажность воздуха, осадки

2.1.2 Влагообеспеченность территории

2.1.3 Ветровой режим

2.2 Почвы

2.3 Геоморфология

2.4 Растительность

3 Противоэрозионная организация территории землепользования

3.1 Распределение площади землепользования по категориям земель

3.2 Размещение полей севооборота

4. Лесомелиоративное обустройство агротерритории

4.1 Полезащитные (ветроломные) лесные полосы

4.2 Стокорегулирующие лесные полосы

4.3 Приовражные лесные полосы

4.4 Донные насаждения и илофильтры

5. Расчетная часть и определение агроэкономической эффективности проектируемых мероприятий

5.1 Технико-экономические расчеты

5.2 Агроэкономическая эффективность защитных насаждений

ВВЕДЕНИЕ

Лесомелиорация ландшафтов - наука и отрасль общественного производства, которые используют лесные насаждения для защиты, преобразования и восстановления ландшафтов, а также улучшения их функционирования.

Одной из важнейших задач лесомелиорации является сохранение и целенаправленное преобразование ландшафтов. Действительным рычагов в решении этой проблемы является создание защитных лесных насаждений, выполняющих роль в преобразовании и восстановлении ландшафтов. Эти насаждения выращивают путем производственных лесных культур - лесных насаждений, созданных посевом или посадкой. Они защищают сельскохозяйственные и другие территории от неблагоприятных явлений и преобразуют их.

ЗЛН закладываются по границам полей севооборотов, уменьшают скорость и турбулентность ветров на прилегающих полях, улучшают микроклимат, распределение снега, влажность почвы, что способствует увеличению урожая с.-х. культур.

ЗЛН на орошаемых землях закладывают вдоль оросительных каналов с одной или двух сторон узкими полосами. Эти полосы сокращают потерю влаги на испарение из каналов и полей, препятствуют подъёму грунтовых вод, защищают с.-х. культуры от суховеев, пыльных бурь, каналы - от засыпания мелкозёмом и их берега - от зарастания сорняками.

ЗЛН выращивают вдоль бровки оврагов и балок, они скрепляют почву и грунт, препятствуя их размыву, и способствуют хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Если к оврагам и балкам примыкают границы пахотных земель, то насаждения заменяют здесь полезащитные полосы, которые помогают бороться с эрозией почвы.

ЗЛН вдоль железных дорог ограждают их от снежных и песчаных заносов, закрепляют крутые склоны, размываемые откосы, снижают скорость сильных ветров, ограждая ж.-д. пути от скота.

Таким образом, защитные лесные насаждения играют исключительную роль в поддержании экологического равновесия, в стабилизации сбалансированного взаимодействия основных экологических систем биосферы.

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

_Бузулукский район расположен на крайнем западе Оренбуржья, охватывает долину реки Самары, нижнюю и среднюю части бассейна ее притока Боровки, низовья рек Ток и Бузулук и верховье реки Кутулук. Он граничит на севере с Бугурусланским и Асекеевским районами, на западе - с Борским районом Самарской области, на востоке - с Грачевским и Сорочинским районами, на юге - с Тоцким и Курманаевским районами.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБЪЕКТА

2.1 Климат

Климат области умеренно-континентальный с теплым летом и устойчивой морозной зимой. Средняя температура воздуха за год составляет 4.1-5.10, а по отдельным годам колеблется от 2.9 до 7.20. Самый холодный месяц является январь. Средняя месячная температура его колеблется по территории: от - 9.70 на юге до -10.90 на севере. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) составляет 18.9 - 20.200

С середины марта начинается спад холодов. Переход средней суточной температуры через --5°. наблюдается в среднем 3--15 марта. С этого времени высота снежного покрова начинает быстро уменьшаться, снег уплотняется. С 23 марта по 2 апреля происходит разрушение устойчивого снежного покрова. Окончательный сход снежного покрова происходит с 26 марта по 4 апреля. В холодные, затяжные вёсны снежный покров может сохраниться до середины апреля. После схода снежного покрова возможны снегопады, приводящие к образованию временного снежного покрова, который может продержаться несколько дней.

После переходасредней суточной температуры - через 0°, который происходит уже в конце, марта -- начале апреля, начинается быстрое повышение температуры. В первой декаде апреля в южной части области и в начале второй декады в северной происходитпереход среднесуточной температуры через 5°. Этот переход соответствует началу устойчивого наступления вегетации растений, но в зависимости от степени дневных повышений температур их дневная вегетация наблюдается в более ранний период.

Весенние посевные работы начинаются обычно при подсыхании почвы до мягкопластичного состояния. Такое состояние совпадает с переходом средней суточной температуры воздуха через 5° и близко по времени к началу зеленения кустарников.

На севере области вследствие позднего оттаивания почвы и большей увлажненности ее и несколько замедленного подъема температуры полевые работы начинаются на неделю позже. Выборочные полевые работы, особенно на юге, часто начинаются сразу же после оттаивания почвы -и прежде всего на возвышенных участках.

В связи с быстрым подсыханием почвы весной с целью наиболее эффективного использования запасов почвенной влаги обработку почвы и посев яровых производят в сжатые сроки.

Переход температуры почвы весной через 5° на глубине 10 см в среднем по области наблюдается во второй декаде апреля, а в начале третьей декады -- на глубине 20 см.

С переходом средней суточной температуры воздухачерез 10о в конце третьей декады апреля - начале мая, когда и температура почвы на глубине 10см достигает 10°, можно производить посев более теплолюбивых культур.

Таблица 2.1

Время изменения среднемесячных температур воздуха в течение года

| Переход среднемесячных температур (0С), через | Время года | ||

| весна | осень | ||

| 0 | 25 марта | 14 ноября | |

| +5 | 8 апреля | 23октября | |

| +10 | 25апреля | 3 октября | |

Из данных таблицы 2.1 определяем, что период весенних посадочных работ ограничен промежутком времени между датами перехода среднемесячных температур через +5 и +100С. Этот период равен 17 дням (с 8 по25 апреля). Период осенних посадочных работ определяется с 3 по 23октября и составляет 20 дней.

Время между датами перехода весной и осенью через +100С составляет период активной вегетации, который длится с 25 апреля по 3 октября и равен 161 дню. Большой цикл вегетации соответствует промежутку времени между датами перехода весной и осенью через +50С, который начинается 8 апреля и заканчивается 23 октября и равен 198 дням.

Таким образом, продолжительность посадочных работ весной равна 17-ти дням, осенью - 20-ти.

2.1.1 Температура, влажность воздуха, осадки

Таблица 2.2

Многолетние данные метеорологической станции

| Климатические показатели | Месяцы | Годо-вые | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||

| Температура,оC | -8,7 | -8,3 | -3,0 | 6,9 | 15,5 | 18,8 | 21,2 | 19,6 | 13,5 | 7,0 | -0,3 | -6,4 | 6,3 | |

| Влажность, % | 84 | 79 | 76 | 58 | 48 | 51 | 51 | 49 | 54 | 66 | 79 | 85 | 65 | |

| Осадки, мм | 26 | 23 | 24 | 30 | 44 | 53 | 53 | 40 | 33 | 34 | 33 | 31 | 424 | |

2.1.2 Влагообеспеченность территории

Характеристика влагообеспеченности территории определяется:

- За теплый период времени года гидротермическим коэффициентом (ГТК) по Г. Т. Селянинову;

- Для полного года - коэффициентом водного баланса (К) по В. Н. Сукачеву.

Гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову

ГТК = сумма осадков за май-июльЧ10 / сумма температур за май-июльЧ30

Для определения этой величины данные берем из табл. 2.2

ГТК = (44+53+53)Ч10/(15,5+18,8+21,2)Ч30=0,9

Т.к. численное значение коэффициента равно 0,9, следовательно, метеостанция "Россошь" Воронежской области находится в зоне с недостатком влаги (ГТК=0,7…1,0).

Коэффициент водного баланса по В. Н. Сукачеву

К= сумма осадков за год/сумма положительных среднемесячных температур

К = 424/(6,9+15,5+18,8+21,2+19,6+13,5+7,0)=4,1

Зона определяется по численному значению коэффициента. Т. к. К=4,1 (входит в промежуток 4,0…5,0), то район относится к зоне черноземной степи (земледелие возможно без орошения).

2.1.3 Ветровой режим

Для правильного размещения лесомелиоративного комплекса в агроландшафте учитывается направление ветров.

Таблица 2.3

Направление ветра по данным метеостанции , %

| Месяцы | Румбы направлений | ||||||||

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | ||

| I | 7 | 6 | 7 | 14 | 12 | 16 | 26 | 12 | |

| II | 7 | 7 | 13 | 18 | 12 | 12 | 20 | 11 | |

| III | 7 | 8 | 16 | 19 | 11 | 11 | 19 | 9 | |

| IV | 9 | 11 | 17 | 18 | 11 | 9 | 16 | 9 | |

| V | 12 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 17 | 12 | |

| VI | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | 21 | 16 | |

| VII | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 20 | 18 | |

| VIII | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 8 | 23 | 16 | |

| IX | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 22 | 13 | |

| X | 8 | 7 | 8 | 16 | 13 | 13 | 23 | 12 | |

| XI | 7 | 6 | 9 | 17 | 14 | 15 | 22 | 10 | |

| XII | 7 | 5 | 10 | 17 | 15 | 13 | 22 | 11 | |

| Год | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 21 | 12 | |

В Бузулукском районе преобладают юго-западные ветры, следствием которых может являться ветровая эрозия, недостаток влаги, что может привести к почвенной засухе. Таким образом можно сказать, что в данном регионе полезащитные лесные полосы необходимо размещать с юга на север.

2.2 Почвы

Снежный покров устойчиво ложится в конце ноября. Максимальной высоты снежный покров достигает в первой - второй декадах марта и может превышать 110 см. В среднем по району высота снежного покрова в этот период составляет 22-50 см. Сход снежного покрова в среднем, по району приходится на первую половину апреля.

Геолого-геоморфологический остов территории района образуют сыртово-увалистые равнины, сложенные песчаниками, аргиллитами и конгломератами нижнего триаса, а также плоские равнины, образованные на неоген-четвертичных рыхлых отложениях. Значительную часть района занимают современные речные долины.

Опорный разрез отложений нижнего триаса хорошо проявлен на Атаманской горе, возвышающейся над правым берегом Самары к северу от города Бузулука. На вершине горы в зарослях кустарника расположена овеянная легендами Атаманская пещера, вырубленная в красноцветных песчаниках и конгломератах. Геологическое строение этой горы хорошо видно в придорожном утесе-выемке вдоль трассы Бузулук-Бугуруслан. Другая часть отложений нижнего триаса вскрыта в правобережных обрывах балки Сосновый Дол, которая находится на крайнем западе района. В обнажениях обрывов можно наблюдать контакт песков древнего эолового происхождения с горизонтально-слоистыми песчаниками, аргиллитами и конгломератами.

Образцом овражной эрозии служат Алдаркинские растущие овраги, которые образуют опорные разрезы мощностью до 10 м красноцветных отложений триасового периода.

Древние эоловые отложения (песчаные барханы нижнетриасового времени) вскрыты оврагом Мощевым южнее села Первая Елшанка. Желто-коричневые пески, залегающие в виде линз среди красноцветных песчаников и аргиллитов свидетельствует о том, что на территории западного Оренбуржья около 230 миллионов лет назад озерно-болотные ландшафты позднепермского времени сменились пустынными ландшафтами раннего триаса.

Эрозионное расчленение нижнетриасовых песчаников и конгломератов наглядно иллюстрирует Дементьевская Острая Шишка - эффектная сопка с отметкой 179,0 м, которая хорошо видна с трассы Бузулук-Грачевка и находится в 3 км к северу от села Шахматовка.

Два крупных оврага Сухореченский Коралл и Сухореченский Каньон вскрывают молодую апшерон-четвертичную равнину на правобережье Тока. Сухореченский Коралл - сильно ветвится на мелкие глубокие отвершки, которые соприкасаясь, образуют останцы в виде пиков и гребней. Сухореченский Каньон, напротив, - линейный овраг с отвесными склонами высотой до 15 м; он разрезает толщу легких известковистых суглинков и глинистых песков.

С Сухореченскими оврагами сходны Верхнее о машкинские овраги, расположенные на крайнем юго-западе района. В истоках реки Домашки наблюдается уникальный пример овражно-балочного расчленения мощной толщи пылеватых известковистых суглинков, по составу близких к лессам. В результате интенсивного ветвления овраги сближаются настолько, что размывают разделяющие их гривы, образуя бесчисленное множество столбчатых и островерхих останцов высотой до 15 м. Все это создает необычную контрастную и динамичную природную среду, удивительно живописную, с многочисленными убежищами для обитающих здесь животных.

Настоящим ландшафтно-эстетическим украшением района являются лесные урочища. На близость Бузулукского бора указывают Лисьеполянские и Никифоровские реликтовые сосны. Группа (около 20) реликтовых сосен у Лисьей поляны разбросана на окраине поля. У села Никифоровка на песках надпойменной террасы Самары высятся 5 сосен в возрасте 200-250 лет.

__На севере района как генетический резерват выделен Булгаковский липняк, расположенный на сыртовом междуречье в верховьях реки Кутулук. Другой лесной генетический резерват Бузулукского лесхоза - Усачевский березняк находится на террасе реки Ток близ его устья. Эталонным участком байрачного дубового леса может служить дубрава Свежий Родник, окаймляющая долину реки Чернейки. А образцом насаждений из черной ольхи является галерейный черноольшанник у Второй Елшанки, одевающий берега одноименной речки.

Своеобразное тектонико-геоморфологическое строение междуречного пространства Тока и Самары в верховьях речки Тепловки и вдоль реки Вязовки иллюстрируют четко выраженные эрозионные уступы субмеридионального простирания. Уступы высотой от 40 м (Вязовско-Елшанский) до 70 м (Верхнетепловский) образуют ступень между древней пластовой равниной, сложенной пермско-триасовыми породами, и более молодой апшерон-четвер-тичной равниной, прилегающей к современным долинам рек. Склоны и вершины этой структуры одеты нагорными дубравами Вязовско-Елшанского и Верхнетепловского уступов, имеющих вид оригинальных "висячих лесов" Эти леса играют важную ландшафтно-эстетическую и водоохранную роль. У подножья лесистого уступа бьют многочисленные ключи, в том числе Первый Елховый родник, Интересен ландшафтно-ботанйческий и геоморфологический памятник - овраг Липуша - глубокий и узкий лог, вскрывающий песчаники, аргиллиты и слоистые пески на правобережье Самары. По дну лога протекает ручей, а склоны густо заросли дубом, липой, вязом, осиной и березой. Типичные байрачные леса с преобладанием дуба тянутся по оврагу Мощевому к юго-западу от Первой Елшанки и по Петржовскому долу близ Бузулука.

2.3 Геоморфология

Поверхностные воды представлены реками, озерами, прудами и водоемами, которые являются мощными природными ресурсами.

По своему режиму реки области относятся к типу равнинных; по источникам питания - типу рек преимущественного снегового, а также питание рек, ручьев и болот происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Наличие на поверхности территории лесничества песчаного слоя и перемешивающихся слоев глины и песка в грунте оказывает большое влияние на условия обводнения лесного массива. Вода, поступающая от дождей и таяния снега, легко впитывается поверхностным песчаным слоем и увлажняет его. При небольшом количестве поступающей воды она потребляется на месте, при значительном же скоплении ее - образуется "верховодка", которая заполняет бессточные впадины, а также стекает в реки, ручьи и другие понижения.

2.4 Растительность

следующие виды: шалфей остепненный , желтушник серый , коровяк густоцветковый Центральным моментом развития растительного организма является переход от вегетативного роста к репродуктивному развитию (у цветковых растений – к цветению). Основным фактором среды, оказывающим влияние на переход растения к репродукции – к цветению, является продолжительность дневного освещения. Зависимость перехода растений к цветению от длины дня называется фотопериодизмом. Ключевые слова: фотопериодизм, длина дня, репродуктивное развитие, состояние покоя, ромашка аптечная , вьюнок полевой , клевер белый или ползучий , лапчатка прямостоячая, ковыль узколистный , зeмляника лесная , ландыш майский, вяз гладкий , береза бородавчатая , тополь пирамидальный , клен ясенелистный .

3. ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Противоэрозионная организация территории представляет собой комплекс мер по регулированию поверхностного стока, защиты почв от смыва, размыва и намыва, повышению плодородия смытых почв и их восстановлению.

Противоэрозионная организация территории включает в себя:

- распределение площади землепользования по категориям земель;

- размещение полей севооборота.

3.1 Распределение площади по категориям земель

По топографическому плану изучается рельеф территории хозяйства; уясняются трассы водоразделов, склонов, определяются виды гидрографической сети и ее бровка, выявляются линии стока, ложбины.

По величине уклона выделяют следующие категории земель:

1. земли с уклоном до 2°, не подверженные эрозии, используемые в полевом севообороте;

2. земли с уклоном 2…4°, подверженные эрозии в слабой и средней степени, используемые в полевом или почвозащитном севообороте;

3. земли с уклоном 4…7°, подверженные эрозии в сильной степени, используемые в почвозащитном севообороте;

4. склоны круче 7° и гидрографический фонд (овраги, балки, долины рек), используемые под сплошное залужение, многолетние насаждения или облесение.

Площади отдельных категорий определяем при помощи палетки. Результаты заносим в форму 2 рабочей тетради.

Таблица 3.1

Распределение площади землепользования по категориям земель

| Категория | Уклон | Местоположение | Степень эродированности | Площадь га/% | Использование | |

| 1 | До 2? | Природораздельная равнина | Нет | 704/64,2 | Полевой севооборот | |

| 2 | 2-4о | Пологий склон | Средняя | 163/14,9 | Полевой или почвозащитный севооборот | |

| 3 | 4-7 | Покатый склон | Сильная | 144/13,1 | Почвозащитный севооборот | |

| 4 | Более 7 | Балка, овраг | Средняя | 85/7,8 | Травы, ЗЛН | |

| Итого | 1096/100 | |||||

3.2 Размещение полей севооборота

Тип севооборота выбирается в зависимости от категорий земель. Нами было выделено 4 категории земель, при этом на землях первой категории мы применяем полевой севооборот; на второй и третьей - почвозащитный; на четвертой - травы и облесение.

Определяем среднюю площадь полей в полевом и почвозащитном севооборотах; затем поля размещаются на плане (с учетом масштаба).

Границы полей были спроектированы с учетом агролесомелиоративных и землеустроительных требований: в конфигурации полей не должно быть острых углов, мелких земельных отрезков, узких лент, клиньев, форма полей севооборота должна быть прямоугольной или близкой к ней.

Поля нарезаются в количестве, указанном в задании, таким образом, чтобы по их границам можно было запроектировать лесные полосы. Для этого мы учитываем господствующие ветры и рельеф.

Ha участках приводораздельных склонов с уклоном не более 2° длинные стороны полей нарезают поперек преобладающих для данной местности ветров. Если при размещении основных полос необходимо учитывать направление других неблагоприятных ветров или особенностей внутренней ситуации отклонение полос от перпендикулярного направления допускается на угол до 30°. Разница в площади полей не должна превышать ±10 %от средней площади поля.

Ширина между основными (продольными) полезащитными лесными полосами составляет 600 м зависящая от почвенно-климатических условий и уклонов. Длина полей не должна превышать 2000 м.

С целью набора равновеликих полей их можно формировать на смежных рабочих участках, на каждом из которых проставляется номер поля.

Границы полей севооборотов вычерчиваются сплошными черными линиями, пишется номер поля римскими цифрами в числителе на его середине, в знаменателе указывается площадь поля с округлением до одного гектара. Если поле состоит из нескольких участков, между которыми размещаются другие угодья, то граница поля по угодьям, не входящим в его площадь, вычерчивается прерывистой линией. В этом случае номер поля пишется на всех участках с обозначением литера (например, IVa, IV6, IVb), а площадь поля - на наиболее крупном его участке. Нумерация полей, их набор из отдельных участков производят на плане в направлении с северо-запада на юго-восток.

Длинные стороны поля ограничиваются естественным рельефом (овраг, балка, река) или пунктирной линией. В почвозащитном севообороте нумерация полей осуществляется таким же путем.

4. ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АГРОТЕРРИТОРИЙ

Лесомелиоративное обустройство агротерриторий предусматривает сочетание взаимоувязанных и взаимодополняющих защитных лесных насаждений различных категорий (полезащитных, стокорегулирующих прибалочных, приовражных, лесных полос, насаждений по берегам балок и откосам оврагов), на территории одного или группы хозяйств, запроектированных с учетом почвенно-климатических условий, рельефа местности, характера использования сельскохозяйственной территории, распространения и интенсивности неблагоприятных природных явлений.

Преимущества системы защитных лесных насаждений перед одиночными полосами заключаются в том, что под ее воздействием в 1,5 раза возрастает ветрозащитное влияние, более равномерно распределяется снег, что способствует дополнительному увлажнению почвы в период таяния снегов, в черноземной степи этот показатель находится в интервале от 37 до 42 мм.

Относительная влажность воздуха в системе насаждений увеличивается на 5 - 10 %; испарение снижается на 20 - 30 %, что способствует росту урожайности сельхозкультур с 1 га в среднем на 9 - 15 %.

Обязательным требованием при проектировании является минимальный отвод пашни под защитные насаждения, которые смогут в максимальной степени защитить прилегающую сельскохозяйственную территорию.

4.1 Полезащитные ветроломные лесные полосы

Полезащитные ветроломные лесные полосы создаются на плоских водоразделах и пологих склонах крутизной до 1,5…2° с целью улучшения микроклимата и снегораспределения на прилегающих полях, повышения влажности и плодородия почвы, уменьшения испарения влаги, сохранения посевов сельскохозяйственных культур при пыльных бурях, улучшения гидрологического режима территории, защиты сельскохозяйственных культур от засух, суховеев, повышения их урожайности, а в целом - для улучшения экологических условий сельхоз полей.

Полезащитные ветроломные полосы закладываются по границам полей севооборотов. Продольные (основные) располагаются поперек наиболее вредоносных ветров, господствующих в данном хозяйстве (суховейных, метелевых, вызывающих пыльные бури). Поперечные (вспомогательные) лесные полосы закладываются, как правило, перпендикулярно продольным лесополосам. С целью более рационального размещения полей севооборотов отклонение продольных полос от направлений, перпендикулярных к наиболее вредоносным ветрам, допускается не более 30°.

Породный состав основных полезащитных лесных полос: дуб черешчатый и клен остролистный. Они обеспечивают высокую зацитную роль, обладают успешным ростом.

Дуб черешчатый (Quercus robur) - дерево до 40 м высотой и 1,5 м в диаметре. Крона шатровидная или широкопирамидальная. Порослевая способность в хороших условиях сохраняется до 150 лет. Корневая система глубокая, стержневой корень и якорные боковые корни углублены до 10 - 12 м, в отдельных случаях до 20м. Светолюбив, требователен к плодородию почвы, солевынослив, засухоустойчив.

Клен остролистный ( Аcer platanoнdes) - дерево до 1,0 м в диаметре и до 20-30 метров высотой. Крона шаровидная. Зимостоек, теневынослив. Предпочитает влажные, плодородные, хорошо дренированные почвы. Чувствителен к низкому содержанию азота, засолённым почвам и застою влаги. Плохо растёт на песчаных, глинистых или богатых известью почвах.

Протяженность 1га = 10000/15 = 667 м

Число посадочных мест = 670*3 = 2000 шт/га (2000 - Дч, 1330 - КлО)

Дополнение = 500 шт/га (300 - Дч, 200 - КлО)

Породный состав вспомогательных полезащитных лесных полос: береза повислая. Она позволяет поддерживать конструкцию без значительных трудовых затрат.

Береза повислая (Betula pendula) - дерево до 0,8 м в диаметре и до 25-35 метров высотой. Крона яйцевидная или обратно-яйцевидная. Морозостойкая, светолюбива, ее крона очень ажурна, пропускает много света, к богатым и влажным почвам не требовательна. Является одной из наиболее быстрорастущих древесных пород лесов России.

Протяженность 1га = 10000/9 = 1111 м

Число посадочных мест = 1111*3 = 3333 шт/га

Разработка технологии создания полезащитных лесных полос на базе высокой механизации производственных процессов и правильной организации труда предусматривает:

1. обработку почвы (способы, сроки, виды, применяемые средства механизации);

2. метод создания полос (посев или посадка), сроки, приемы, посевной и посадочный материал;

3. источники получения посевного и посадочного материала, его транспортировка;

4. уходы за почвой и насаждением до смыкания полос (сроки, приемы, способы, средства механизации).

При разработке технологии создания полезащитных полос в условиях лесостепи предусматривается подготовка почвы по системе черного пара, которая включает в себя лущение стерни, основную вспашку, боронование, культивацию и перепашку пара.

Лущение стерни производится лущильщиком ЛДГ-5 на глубину 5…7 м. Зяблевая вспашка осуществляется на глубину 27…30 см, с использованием плуга ПЛН-4-35.

На зимний период почва остается незаборонованной, зимой проводится снегозадержание. Весной осуществляется покровное боронование зубовыми боронами (БЗСС-1) на глубину 5…6 см в два следа. В порядке ухода за паром в течение вегетационного периода 4…5 раз проводится культивация (КПС-4). Осенью второго года почва перепахивается на глубину 27…35 см с почвоуглублением до 40…45 см. Весной следующего года перед весенней посадкой или посевом проводится покровное боронование и предпосадочная культивация почвы с одновременным боронованием (КПС-4, БЗСС-1). Если посадка производится осенью, то перепашка пара с одновременным боронованием производится за один месяц до посадки.

В лесостепных районах на очищенных от сорняков площадях допускается весенняя посадка или посев культур по раннему пару, а в порядке исключения, по ранней глубоко вспаханной зяби. Посадка и посев лесных культур по весновспашке не допускается.

Уход за почвой в полезащитных полосах предусматривает культивацию в междурядьях, рядах в течение вегетационного периода и осеннюю перепашку междурядий, закраек. В междурядьях, рядах и в группах растений почву рыхлят в 1-й год - 4…5, во 2-й год - 4…4, в 3-й и последующие годы - по 2…3 раза. Сроки и количество уходов устанавливаются в зависимости от состояния почвы, количества сорняков и интенсивности их роста.

В рядах уходы за почвой проводятся по мере надобности до смыкания крон, в междурядьях в лесостепной зоне - до 4…6 лет. При интенсивном зарастании почв сорняками междурядная обработка лесных полос проводится вне зависимости от их возраста.

Глубина рыхления почвы при культивации в течение вегетационного периода 8-10-12-14 см. в рядах почву рыхлят на 4…8 см. Ежегодные уходы заканчиваются осенним рыхлением междурядий и закраек на глубину 16…20 см.

Схема №1

Размещение пород в пятирядных полезащитных лесных полосах шириной 15,0 м

Зона: лесостепная

Почвы: черноземы

Состав агрегатов: 1.Посадка агрегатом 3ССН-1; ССН-1 на тракторе ДТ-75М

2. Культивация: а) в междурядьях, закрайках и рядах КЛ-2,6, КБЛ-1, МТЗ-80

б) в междурядьях и закрайках КЛ-2,6, МТЗ-80.

3.Осенняя безотвальная перепашка междурядий и закраек плуг ПЛН-4-35 на тракторе ДТ-75М

Основные показатели схемы

Протяженность 1 га лесной полосы - 667м (10000: 15)

Число посадочных мест на 1 га - 3335 шт. ( 10000: 3)

Потребность в посадочном материале на 1 га

Наименование пород На посадку На дополнение Всего

Дуб черешчатый 2000 300 2300

Клен остролистный 1330 200 1530

Итого 3330 500 3830

Схема №2

Размещение пород в трехрядных полезащитных лесных полосах шириной 9 м

Зона: лесостепная

Почвы: черноземы

Состав агрегатов: 1.Посадка агрегатом 3ССН-1 на тракторе ДТ-75М

2. Культивация: а) в междурядьях, закрайках и рядах КЛ-2,6, КБЛ-1, МТЗ-80

б) в междурядьях и закрайках КЛ-2,6, МТЗ-80.

3.Осенняя безотвальная перепашка междурядий и закраек плуг ПЛН-4-35 на тракторе ДТ-75М

Основные показатели схемы

Протяженность 1 га лесной полосы - 1110 м (10000: 9)

Число посадочных мест на 1 га - 3330 шт. ( 10000: 3)

Потребность в посадочном материале на 1 га

Наименование пород На посадку На дополнение Всего

Береза повислая 3330 500 3830

4.2 Стокорегулирующие лесные полосы

С целью задержания и регулирования поверхностного стока, равномерного снегораспределения, уменьшения смыва и размыва, повышения влажности и урожая сельскохозяйственных культур на склонах более 2°, а в районах сильного проявления водной эрозии на склонах более 1°, проектируют Стокорегулирующие лесные полосы.

Стокорегулирующие лесные полосы создаются поперек склона, строго по горизонталям, формируя контурную организацию территории.

При крутизне склонов до 4° расстояние между стокорегулирующими полосами не превышает на серых лесных почвах 350 м.

Стокорегулирующие полосы должны иметь ажурную или умеренно-ажурную конструкцию. Их ширина устанавливается до 15 м. Для главной породы необходима глубокая корневая система, и она должна давать рыхлую подстилку (дуб черешчатый, липа, тополь канадский). Обязательно включение кустарника.

Подготовка почвы под противоэрозионные насаждения на склонах до 4° на среднесмытых и слабосмытых почвах аналогична подготовке почвы под полезащитные лесные полосы.

Породный состав стокорегулирующих лесных полос: тополь итальянский, клен остролистный и смородина золотистая. Тополь и клен выполняют полезащитную роль, а смородина помогает предотвратить смыв и размыв почвы.

Тополь итальянский (Populus italica) - дерево до 40 м высотой и 1 м в диаметре ствола с узкой кроной. Порода теплолюбива, светолюбива, выносит засоление почвы, но требует плодородных почв. Дерево быстрорастущее, незимостойкое. Ценится в полезащитном лесоразведении.

Клен остролистный ( Аcer platanoнdes) - дерево до 1,0 м в диаметре и до 20-30 метров высотой. Крона шаровидная. Зимостоек, теневынослив. Предпочитает влажные, плодородные, хорошо дренированные почвы. Чувствителен к низкому содержанию азота, засолённым почвам и застою влаги. Плохо растёт на песчаных, глинистых или богатых известью почвах.

Смородина золотистая (Ribes aureum) - листопадный кустарник высотой 2--2,5 м Корни мощные, уходящие в почву на глубину около 1,5 м.не требовательна к почвенным условиям, засухоустойчива.

Схема № 3

Размещение пород в пятирядных стокорегулирующих лесных полосах шириной 15 м.

Зона: лесостепная

Почвы: черноземы

Состав грегатов:

1.Посадка агрегатом 3ССН-1; 2ССН-1 на тракторе ДТ-75М

2. Культивация: а) в междурядьях, закрайках и рядах КЛ-2,6, КБЛ-1, МТЗ-80

б) в междурядьях и закрайках КЛ-2,6, МТЗ-80.

3.Осенняя безотвальная перепашка междурядий и закраек плуг ПЛН-4-35 на тракторе ДТ-75М

4.Обвалование нижней опушки полосы в двух проходах ПКЛ-70, изготовление прерывистой канала в нижнем междурядье.

Основные показатели схемы

Протяженность 1 га лесной полосы - 667 м (10000: 15)

Число посадочных мест на 1 га - 3330 шт. ( 10000: 3)

Потребность в посадочном материале на 1 га

Наименование пород На посадку На дополнение Всего

? Тополь итальянский 2670 400 3070

? Клен остролистный 330 50 380

* Смородина золотая 330 50 380

Итого 3330 500 3830

4.3 Приовражные лесные полосы

Приовражные лесные полосы скрепляют почву и грунт, препятствуют их размыву, улучшают микроклимат и снегораспределение, способствуют хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Они размещаются вдоль обоих откосов крупных оврагов не ближе 3…5 м от бровки. Вдоль узких оврагов создается обычно одна оттеняющая полоса с южной стороны. При интенсивном процессе оврагообразования приовражные полосы создаются также на 20-50 м выше его вершины, при этом дно водопроводящих ложбин остается под задержание или производится выполаживание. Если расстояние между "ветвистыми" оврагами превышает 100 м и склоны его сильно расчленены, приовражные полосы проектируют вокруг каждого отвершка. При расстоянии между ответвлениями менее 100 м проектируется одна полоса выше отвершков, а площадь между ними отводится под сплошное и куртинное облесение или под залужение. Приовражные полосы проектируются шириной 12,5…21 м, при этом минимальная ширина должна быть вдоль склоновых оврагов, растущих по линии наибольшего уклона. Максимальная ширина приовражных полос устанавливается вдоль вершинных и донных оврагов, когда вышерасположенные прибалочные или стокорегулирующие полосы размещаются на расстоянии более 100…150 м.

Приовражные полосы создаются непродуваемой конструкции, для чего в них вводят большой процент кустарников. Расстояние между рядами проектируется в зависимости от лесорастительных условий 2,5…3,0 или 3,0…5,0 м; в рядах - 0,5…1,0 м.

Породный состав приовражных лесных полос: ясень обыкновенны, груша лесная, терн, береза повислая. Предотвращают рост действующего оврага, защищают откосы от размыва.

Ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior) - дерево до 50 м высотой и 1,5 м в диаметре. Крона ажурная. Мощная корневая система. Растет ясень быстро, хорошо возобновляется порослью от пня. Теплолюбив, светолюбив, до 10 лет выносит затенение, требователен к плодородию почв, мезофит.

Груша лесная (Prus pyraster). Деревья достигают высоты от 8 до 20 метров, встречаются также кустарники высотой от 2 до 4 метров. Груша лесная имеет серую, с небольшими чешуйками кору. Растения могут достигать возраста 100--150 лет.

Терн или слива колючая (Prunus spinosa) Кустарник высотой 3,5--4,5 м, реже низкорослое дерево не выше 8 м.

Береза повислая (Betula pendula) - дерево до 0,8 м в диаметре и до 25-35 метров высотой. Крона яйцевидная или обратно-яйцевидная. Морозостойкая, светолюбива, ее крона очень ажурна, пропускает много света. К богатым и влажным почвам не требовательна.

Схема № 4

Размещение пород в шестирядных приовражных лесных полосах шириной 18 м.

Зона: лесостепная

Почвы: черноземы

Состав агрегатов:

1.Посадка агрегатом 3ССН-1 на тракторе ДТ-75М

2. Культивация: а) в междурядьях, закрайках и рядах КЛ-2,6, КБЛ-1, МТЗ-80

б) в междурядьях и закрайках КЛ-2,6, МТЗ-80.

3.Осенняя безотвальная перепашка междурядий и закраек плуг ПЛН-4-35 на тракторе ДТ-75М

Основные показатели схемы

Протяженность 1 га лесной полосы - 570 м (10000: 18)

Число посадочных мест на 1 га -1140 шт. ( 10000: 2)

Потребность в посадочном материале на 1 га

Наименование пород На посадку На дополнение Всего

Береза повислая 1140 170 1310

Ясень обыкновенный 1140 170 1310

* Груша лесная 570 80 650

Терн 570 80 650

Итого 3420 500 3920

4.4 Донные насаждения и илофильтры

С целью предупреждения возникновения размывов и задержания биогенных наносов, улучшения малопродуктивных площадей и превращения их в хозяйственно-ценные, проектируется облесение донной части оврагов и балок. Облесение может сочетаться с устройством ГТС.

Для предупреждения размыва донной части целесообразно запроектировать облесение только в той части дна, которая свободна от прохода воды. В балках с широким дном может быть использовано облесение донной части в виде чередующихся многорядных полос илофильтров из ив и тополей, которые рекомендуется проектировать по водопроводящим тальвегам и дну балок (в устьевой части) для защиты рек, прудов и различных пойменных угодий от биогенных выносов.

Породный состав илофильтров: береза повислая и тополь итальянский.

Береза повислая (Betula pendula) - дерево до 0,8 м в диаметре и до 25-35 метров высотой. Крона яйцевидная или обратно-яйцевидная. Морозостойкая, светолюбива, ее крона очень ажурна, пропускает много света, к богатым и влажным почвам не требовательна.

Тополь итальянский (Populus italica) - дерево до 40 м высотой и 1 м в диаметре ствола с узкой кроной. Порода теплолюбива, светолюбива, выносит засоление почвы, но требует плодородных почв. Дерево быстрорастущее, незимостойкое. Ценится в полезащитном лесоразведении.

Почва под илофильтры готовится по системе позднего пара, а на узких песчаных балках посадка осуществляется без подготовки почвы.

Схема № 5

Размещение пород при создании десятирядных кольматирующих илофильтров по дну балок и в пойме

Зона: Лесостепная

Состав грегатов:

1.Посадка агрегатом 3ССН-1 на тракторе ДТ-75М

2. Культивация: а)в междурядьях, закрайках и рядах КЛ-2,6, КБЛ-1,

МТЗ-80

б) в междурядьях и закрайках КЛ-2,6, МТЗ-80.

3.Перепашка междурядий и закраек плугом ПЛН-4-35 на тракторе ДТ-75

Основные показатели схемы

Протяженность полосы на 1 га - 560м (10000:18)

Число посадочных мест на 1 га - 1680

Потребность в посадочном материале на 1 га

Наименование пород На посадку На дополнение Всего

Тополь итальянский 1680 250 1930

Береза повислая 1680 250 1930

Итого 33605003860

5. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1 Технико-экономические расчеты

Технико-экономические расчеты в курсовом проекте представляются в виде ведомостей, расчетно-технологических карт, смет, календарных планов по созданию защитных лесных насаждений в агроландшафте и определению экономической эффективности.

После нанесения защитных: насаждений на план-проект их нумеруют арабскими цифрами с северо-запада на юго-восток. В "Ведомость запроектированных защитных лесных насаждений" заносятся номера лесонасаждений, ширина, длина, площадь каждой полосы, распределение площади насаждений по схемам смешения, номера расчетно-технологических карт, годы создания. Площадь лесных полос определяется с точностью до 0,01 га. Разрывы в полосах не исключаются из общей площади Итоги по графам 5-12 определяются по каждому виду защитного насаждения.

Потребность в посевном и посадочном материале на I га защитных лесных насаждений рассчитывается по форме 5. Потребное количество сеянцев, семян или черенков по каждой породе с учетом возраста посадочного материала определяется отдельно по каждой схеме смешения. Оно рассчитывается, исходя из схемы смешения и размещения посадочных и посевных мест. Потребность по породам может быть определена двояко: исходя из общей первоначальной густоты посадки и процента участия каждой породы или через расчет количества погонных метров в рядах. Процент участия породы находится делением количества рядов, которое занимает данная порода в схеме, на общее количество рядов в полосе и умножением на 100.

Если порода вводится в полосу посевом, то необходимо определить количество посевных мест на 1 га, количество семян, высеваемых в одну лунку, и рассчитывать вес семян (через средний вес 1000 семян).

Пример: Основная полезащитная лесная полоса создается из дуба черешчатого и клена остролистного, шириной 15 м, созданная по схеме № 1: Кло-Дч-Дч-Дч-Кло с размещением посадочных мест 3,0х1,0 м. Расчет ведется следующим образом. Определяется длина 1 га полосы, которая при ширине 15 м составляет 667 м (10000:15). Клен используется в двух местах и составляет 667х2=1330 м. Дуб занимает 3 ряда и составляет 667х3=2000 м . Размещение в ряду через 1м, на 1га потребуется 3330 шт. сеянцев (3330:1).

Необходимо запланировать дополнение культур в объеме 15% потребуется 500 штук, а на 1 га необходимо 3830 тыс. шт.(3330+500).

Потребность в посадочном материале может быть определена через густоту посадки, где площадь 1 га ( 10000 м :3,0х1,0 м = 3330) и разделить на площадь питания растений и найти для каждой породы показатель посадочных мест в зависимости от долевого участия (3330 шт.:5 рядовх3 ряда- Дч=2000 шт. ; 3335 шт.:5 рядов - Кло =1330 шт.)

Потребность в посадочном материале на 1 га записывается в числителе, а на всю площадь в знаменателе. Далее в Форму 4 заносятся реализованные цены на 1 тыс.штук сеянцев, черенков, которые берутся из прейскурантов. С учетом этого рассчитывается его стоимость на 1 га для каждого вида защитных лесных насаждений. Трудовые и денежные затраты на выращивание 1 га защитных лесных насаждений определяются в виде расчетно-технологических карт по Форме 5. На основании Форм 3,4,5 выполняется расчет прямых затрат для каждого вида защитных насаждений Форма 6. Общая смета затрат на содержание законченной системы ЗЛН представлена в виде статей затрат Форма 7, где накладные расхады принимаются 70 %, плановое накопление - 3% от прямых расходов. Затраты связанные с передвижным характером работ, принимаются 3,74, резерв на непредвиденные работы и затраты - 30% от итогового показателя. В заключении определяется общая потребность в денежных средствах для лесомелиоративного обустройства агротерриторий сельскохозяйственного предприятия.

Составляется план по Форме 8 в соответствии с данными Формы 3. Для этого общая площадь всех видов защитных насаждений делится на количество планируемых лет создания и распределяется по видам. Данные по этому разделу представлены в рабочей тетради.

5.2 Агроэкономическая эффективность защитных насаждений

Для расчёта эффективности лесомелиоративных мероприятий могут быть использованы методики ВНИАЛМИ, профессора И.В. Трещевского, В.М. Трибунской.

Площадь, находящаяся под воздействием лесных полос (Форма 9) определяется по следующей формуле:

Где 30 х Н - величина эффективного влияния лесных полос, м; L - протяжённость 1 га лесных полос, м; K - средневзвешенный коэффициент; 10000 - переводная величина из м2 в га.

Дополнительный урожай на защищенной площади определяется как произведение прибавки урожая на площадь, находящейся под защитой леслполосы.

Уд=Пр х S= 0,59 х 3,8=2,2

Недобор урожая с площади, занятой лесной полосой, берется из статистической отчетности предприятия. В нашем случае она равна 5,4ц/га.

Объем дополнительной продукции рассчитывается как разница между дополнительным урожаем и недобором урожая с площади, занятой лесополосами.

ОДП=УД-УН=2,2-5,4=-3,2

В заключение курсового проекта выполняется расчет защищенности пашни полезащитными лесными полосами, полезащитной, защитной лесистости пашни и защитной лесистости сельхозугодий.

Защищенность пашни - это отношение площади пашни, находящейся под защитой полезащитных насаждений, к общей площади пашни.

ЗП

Полезащитная лесистость пашни - отношение площади полезащитных лесных насаждений к площади пашни, на которой они произрастают, выраженное в процентах

ПЛП= =3,5

Защитная лесистость пашни - отношение площади всех категорий защитных насаждений на пашне к площади пашни, выраженное в процентах.

Защитная лесистость сельхозугодий (Форма 11) может быть рассчитана по следующей формуле:

ЗЛУ=

Где Sy - площадь сельхозугодий, га

В нашем случае показатель полезащитной лесистости пашни составляет для пашни 3,5%, а для сельхозугодий 5,1%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте были изучены и описаны природные условия объекта проектирования, агротехнические приемы выращивания защитных насаждений, были произведены необходимые расчеты затрат на подготовку почвы, посадочный материал, подобраны оптимальные схемы смешения для проектируемых категорий защитных насаждений, рассчитана агроэкономическая эффективность проектируемых мероприятий.

В данном проекте в соответствии с природно-климатической характеристикой была проведена противоэрозионная организация территории землепользования, распределена площадь по категориям земель, размещены поля севооборота и проведено лесомелиоративное обустройство агротерриторий. Запроектированы полезащитные (ветроломные), стокорегулирующие, приовражные лесные полосы, илофильтры (общая площадь ЗЛН 56 га).

Общая стоимость выращивания защитных лесных насаждений на площади 5 га составила 88,94 тыс. рублей. В результате объем дополнительной продукции и защищенность пашни возрастает, что свидетельствует об агроэкономической эффективности запроектированных мероприятий.

Полезащитная лесистость пашни составила - 3,5%, защитная лесистость пашни - 45,9%, защитная лесистость сельхозугодий - 5,1%. Это свидетельствует о том, что проект практически полностью удовлетворяет условиям Центрального Черноземья.

ПОЛЕВАЯ КАРТОЧКА N _______, код _______

инвентаризации лесных культур и защитных лесных

насаждений закладки _________________ 20__ года

1. Лесхоз (предприятие) _________________________

2. Лесничество ____________________________

3. ________________________________________ района

4. Квартал __________________________, выдел _____________________

5. Тип лесорастительных условий __________________________________

6. Площадь участка __________ га.

7. Способ производства: посадка, посев, посадка саженцами, селекционным посадочным материалом (подчеркнуть), категория защитных насаждений _____________________

8. Главная порода _______________

9. Схема смешения ____________

10. Размещение _________ м, количество посадочных (посевных) мест на 1 га _____ шт.

11. Длина посадочных (посевных) рядов на 1 га __________________ м

12. Результаты натурного обследования:

| № проб | Размер проб. | Порода | Учтено | ||

| кв. м | пог. м | сохранившихся | погибших | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | |||||

| 2 | |||||

| 3 | |||||

| 4 | |||||

| 5 | |||||

| Всего на пробах | |||||

| В пересчёте на га | |||||

13. Приживаемость ____________________%

14. Причины отпада _______________________________________________ __________________________________________________________________

15. Оценка культур, защитных лесных насаждений, соответствие стандартам и техническим условиям, рекомендуемые мероприятия Члены комиссии Должность,

_____________________________________

фамилия, и.о.

"__" ____________ 20__ г.

16. Отметка центральной комиссии лесхоза (предприятия) о проверке качества проведенной инвентаризации

______________________________________

Должность, фамилия, и.о.

"__" ____________ 20__ г

День 5

Технологические процессы в лесохозяйственном производстве. Современный производственный процесс в лесном хозяйстве невозможно представить частично механизированным или немеханизированным вообще. Механизация предполагает замену ручных средств труда машинами и механизмами с использованием в их приводе различных видов энергии и тяги, которая имеет цель повысить производительность труда и освободить человека от выполнения тяжелых, трудоемких и утомительных операций, является одним из направлений научно-технического прогресса и служит материальной основой повышения эффективности лесохозяйственного производства. За последнее десятилетие номенклатура техники, выпускаемой для нужд лесного хозяйства, существенно изменилась. Парк машин и оборудования значительно обновился в связи с развитием отечественного лесного машиностроения, а также наряду с появлением на рынке новых машин российского производства. Широкое применение в производстве стали находить машины, механизмы и оборудование стран дальнего зарубежья. Совершенствование технологических процессов работ, базирующихся на применении передовых технологий и машин, определило необходимость более широкого их изучения. В лесном хозяйстве выполняются следующие виды деятельности:

1. Лесокультурное производство (лесовосстановление) – лесосеменное дело, лесные питомники, производство лесных культур;

2. Лесохозяйственное производство (лесоводство) или лесоводственный уход, рубки промежуточного пользования; санитарные и выборочные рубки

3. Защита лесов от вредных факторов;

4.Охрана лесов от пожаров и др. факторов;

5. Лесомелиоративные работы;

6. Землеройно-строительные работы;

7. Лесопромышленное производство.

Классификация лесохозяйственных машин.

Л/х машины по своему назначению в соответствии с технологией их применения подразделяются (рис.1):

1. Машины, механизмы и оборудование заготовки и переработки лесных семян (заготовка шишек; извлечение семян; очистка и сортировка семян);

2. Машины и орудия работ в питомнике (единовременные и ежегодные работы по закладке лесного питомника);

3. Машины и орудия для создания лесных культур (содействие естественному возобновлению; посев и посадка культур);

4. Машины и механизмы для рубок ухода за лесом (осветления; прочистки; прореживания, проходные и санитарные рубки);

5. Машины, механизмы и оборудование для защиты леса от болезней, вредителей и сорной растительности (опрыскивание; аэрозольная обработка; протравливание);

6. Машины и оборудование для профилактики и тушения лесных пожаров (профилактика; обнаружение; локализация; тушение лесных пожаров);

7. Машины и механизмы для рубок главного пользования (РГП) (постепенные; выборочные РГП; сплошнолесосечные рубки)

8. Машины лесомелиоративных работ (строительство мелиоративной сети; уход за мелиоративными объектами);

9. Машины землеройно-планировочных работ (рытье котлованов; строительство и уход за лесными дорогами и т.д.).

Рис. 1. Технологические процессы лесного хозяйства и классификация машин

Энергетические средства для лесного хозяйства

Тракторы и автомобили, применяемые в лесном комплексе, являются основными энергетическими средствами, с помощью которых осуществляются лесохозяйственные механизированные работы и перевозка различных грузов.

Трактором называется колесная или гусеничная самоходная машина, предназначенная для перемещения монтируемых, навесных, полунавесных и прицепных лесозаготовительных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, мелиоративных и других технологических машин, снабженных специальными рабочими органами, буксирования прицепов, повозок, саней. Двигатель трактора может приводить в действие активные рабочие органы стационарные машины вал отбора мощности (BOM) или с помощью шкивного приспособления.

Автомобиль − это самоходное транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, людей или выполнения специальных работ.

Тракторы и автомобили, используемые в лесном хозяйстве, работают в более тяжелых условиях, чем в сельском хозяйстве и других областях промышленности. Области применения тракторов в лесном хозяйстве чрезвычайно обширны.

В связи с этим тракторы должны удовлетворять определенным требованиям, основными из которых являются:

− возможность использования их в специфических условиях при лесовосстановительных, лесохозяйственных и транспортных работах на вырубках с различным количеством пней и различными лесорастительными условиями;

− должны быть универсальными, т. е. иметь возможность применения их на различных видах работ;

− иметь навесную раздельно-агрегатную систему и прицепное устройство для агрегатирования с навесными, полунавесными и прицепными технологическими машинами; − обладать возможностью работы на различных, в том числе и пониженных, скоростях движения;

− быть маневренными при работе на небольших участках лесных площадей; − иметь легкую управляемость;

− обладать повышенной устойчивостью при переезде через препятствия; Автомобили, используемые в лесном хозяйстве, также работают в более тяжелых условиях, по бездорожью, в труднопроходимых местах, поэтому должны иметь повышенную проходимость и грузоподъемность.

Принципы агрегатирования тракторов и орудий.

Все навесные орудия соединяются с тяговым модулем при помощи навесной системы трактора.

К рабочему оборудованию тракторов относят гидравлическую навесную систему, прицепное устройство, валы отбора мощности, а также специальное технологическое оборудование, устанавливаемое на шасси, в результате чего получают конструкцию трактора специального назначения.

Специальные тракторы, например, валочные, трелевочные, погрузочнотранспортные машины, имеют собственную гидравлическую систему для привода технологического оборудования – гидроманипулятора, клещевого или захватносрезающего устройства. Такая гидравлическая система несколько отличается от универсальной, предназначенной для привода только навесной системы и агрегатирования с различными навесными орудиями. Специфичность заключается в применении значительно большего количества элементов гидропривода, работающих и обеспечивающих более высокие рабочие давления жидкости (масла).

Общее устройство.

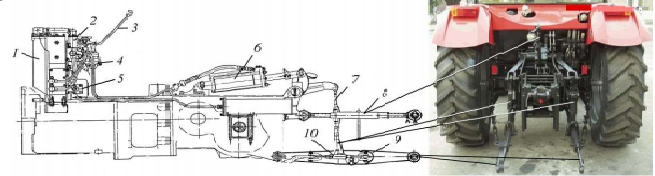

Гидравлическая система трактора служит для управления из кабины трактора навесными и полунавесными орудиями и машинами, а также участвует в работе смонтированного на остове трактора оборудования (экскаватор и т. д.). Поэтому навесная система является универсальной (рис. 2).

Рис. 2. Гидронавесная система трактора: раздельно-агрегатная гидравлическая система трактора МТЗ: 1 – корпус гидроагрегатов; 2 – распределитель; 3 - рукоятка управления распределителем; 4 – гидроувеличитель сцепного веса; 5 – насос; 6 – основной гидроцилиндр; 7 – раскосы нижних тяг; 8 – верхняя тяга; 9 – нижние тяги навески; 10 – муфта регулировочная

Система состоит из масляного насоса высокого давления, золотникового секционного распределителя, силового гидравлического распределителя, бака с фильтром, маслопроводов, разрывных и соединительных муфт и механизма навески. Агрегаты гидросистемы размещены в различных местах трактора МТЗ и соединены между собой металлическими трубопроводами и гибкими шлангами. Корпус гидроагрегатов состоит из масляного бака с фильтром и распределителя.

Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 3078; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!