ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель и задача работы

Целью работы является изучение электропроводности полупроводников и усвоение понятий "полупроводник", "собственный, примесный полупроводник", "подвижность носителей заряда", "основные, неосновные носители заряда”, “энергия активации собственной или примесной проводимости”.

Задачей работы является измерение сопротивления образцов в заданном диапазоне температур и определение по экспериментальным данным ширины запрещённой зоны собственного полупроводника или энергии активации примесной проводимости термическим методом.

Подготовка к работе

В процессе подготовки к работе до её выполнения необходимо:

1. усвоить цель и задачу работы и взять у преподавателя геометрические размеры образцов;

2. изучить теорию электропроводности полупроводников, выписать для отчёта и запоминания основные термины, используемые в работе, а также перерисовать энергетические диаграммы собственного и примесного полупроводников и вписать основные формулы (4), (6), (7), (8), (11…15), (18);

3. разобраться в схеме лабораторной установки, для чего выяснить, какие приборы используются в работе, каковы их функциональные возможности и назначение, перерисовать к отчёту схему установки;

4. изучить методику выполнения работы, т.е. последовательность действий в процессе измерений и подготовить таблицу измерений с обязательным указанием единиц измерения всех величин.

|

|

|

Теория электропроводности полупроводников

Полупроводник - вещество, основным свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от внешних факторов. Электропроводностью называется способность вещества проводить электрический ток под действием постоянного электрического поля.

Количественной мерой электропроводности является удельная проводимость s , равная заряду, протекающему через единичное сечение образца при единичной напряженности поля. Согласно закону Ома, плотность тока пропорциональна напряженности электрического поля Е. Коэффициентом пропорциональности является удельная проводимость s , т.е.

j = sE. (1)

С другой стороны плотность тока определяется как

j = qnv , (2)

где q - элементарный заряд,

n - концентрация носителей заряда,

|

|

|

v - скорость направленного движения (дрейфовая скорость) носителей заряда в электрическом поле с напряженностью Е.

На основании (1) и (2), можно записать:

sE = qnv, (3)

откуда следует

s= qnv/E = qnm . (4)

Величина m = v / E называется подвижностью носителей заряда, которая численно равна скорости направленного движения носителей заряда в электрическом поле единичной напряженности.

Практической мерой электропроводности является не удельная проводимость s , а величина ей обратная, называемая удельным сопротивлением r. В системе СИ удельное объемное сопротивление r v численно равно сопротивлению куба вещества с ребром в один метр, если ток проходит через объем между противоположными гранями куба, и имеет размерность [Ом× м].

Удельное сопротивление r связано с электрическим сопротивлением R исследуемого образца соотношением:

|

|

|

(5)

(5)

откуда:

(6)

(6)

где l и S - длина и площадь поперечного сечения образца.

По величине удельного сопротивления r все вещества подразделяются на три больших класса: проводники (металлы), полупроводники и диэлектрики. Однако величина удельного сопротивления не является бесспорным признаком принадлежности материала к одному из классов. Решающее значение при классификации веществ имеет физический механизм электропроводности. В частности, металлы и полупроводники имеют различный характер температурной зависимости удельного сопротивления: у металлов с ростом температуры r увеличивается, а у полупроводников оно уменьшается. Но и эта характеристика также не может служить определяющим критерием, поскольку при одних условиях полупроводник может вести себя подобно металлу, а при других – подобно диэлектрику.

Более строгое обоснование для классификации веществ по электропроводности дает теория твердого тела, которая позволяет не только четко разделить вещества на классы, но и объяснить механизмы их электропроводности.

|

|

|

Согласно зонной теории твердого тела, каждое вещество может с полной определенностью характеризоваться энергетической диаграммой, которая представляет собой часть энергетического спектра электронов данного вещества.

Обычно рассматривают и изображают только свободную и валентную зоны, разделенные запрещенной для электронов зоной энергий.

Свободная зона соответствует энергетическим уровням электронов вещества, находящихся в возбужденном состоянии. При отсутствии внешнего возбуждения она не содержит электронов и поэтому называется свободной. Когда в ней находятся возбуждённые электроны, её называют зоной проводимости.

Валентная зона содержит энергетические уровни, на которых находятся все валентные электроны вещества, что наблюдается при отсутствии внешнего возбуждения.

Запрещённая зона – это те значения энергии, которые не могут иметь электроны данного вещества ни при каких условиях.

Физические основы электропроводимости полупроводников наиболее наглядно и убедительно можно представить на основе анализа энергетических диаграмм.

Рассматривая энергетическую диаграмму собственного полупроводника (рис.4.1) и учитывая, что ширина запрещенной зоны невелика, можно отметить, что уже при нормальной температуре часть электронов за счет теплового возбуждения переходит в свободную зону, оставляя в валентной зоне вакантные места – “дырки”, по которым под действием внешнего поля могут направленно перемещаться электроны валентной зоны.

Это явление рассматривается как движение дырок в полупроводнике под действием внешнего поля, тогда как фактически - это движение электронов валентной зоны по вакантным энергетическим уровням.

Таким образом, и электроны свободной зоны с концентрацией (ni), соответствующей окружающей температуре, и дырки валентной зоны (pi) являются свободными носителями зарядов. Именно свободные носителе зарядов обеспечивают электропроводность веществ. Их называют собственными носителями, а вещество - собственным полупроводником. Собственные носители зарядов, возникающие в результате теплового возбуждения в условиях термодинамического равновесия, называют равновесными, а процесс их образования - тепловой генерацией. Вполне естественно, что концентрации электронов и дырок в собственном полупроводнике равны, т.е ni = pi .

Рисунок 4.1 - Энергетическая диаграмма

Собственного полупроводника

Следует иметь в виду, что одновременно с процессом тепловой генерации идёт обратный процесс возвращения электронов свободной зоны в валентную зону, называемый рекомбинацией.

При заданной температуре генерационные процессы уравновешиваются процессами рекомбинации, т.е. наступает термодинамическое равновесие, при котором устанавливаются равновесные концентрации носителей зарядов, определяемые соотношениями:

(7)

(7)

(8)

(8)

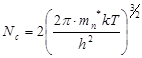

где

(9)

(9)

(9)

(9)

число энергетических уровней или эффективная плотность состояний в свободной и валентной зонах;

DEg – ширина запрещённой зоны;

ЕC - энергетический уровень дна свободной зоны;

EB - энергетический уровень потолка валентной зоны;

k- постоянная Больцмана, равная 8,62×10-5 эВ/К;

h - постоянная Планка, равная 4,14×10-15эВ×с;

2 – множитель, учитывающий согласно принципу Паули возможность нахождения на одном энергетическом уровне двух электронов с противоположно направленными спиновыми моментами;

mn*,mp*- эффективная масса электрона и дырки.

Эффективная масса по физическому смыслу является коэффициентом пропорциональности между внешней силой, действующей на электрон, и его ускорением при движении в поле кристаллической решетки, т.е. в твёрдом теле.

Введение эффективной массы позволяет рассматривать движение электрона в поле кристалла как движение совершенно свободного электрона с массой m*, благодаря чему не учитывается влияние заряженных частиц кристалла на характер движения электрона.

При наложении внешнего электрического поля электропроводность собственных полупроводников определяется обоими типами носителей зарядов, поэтому их иногда называют полупроводниками с биполярной проводимостью. Удельная проводимость собственного полупроводника в соответствии с (4) будет определяться выражением

si = qni×mn+qpi×mp = qni×(mn+mp), (11)

si = qni×mn+qpi×mp = qni×(mn+mp), (11)

где mn и mр - подвижности носителей зарядов – электронов и дырок.

Подвижности электронов и дырок неодинаковы и обычно mn > mp.

Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 268; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!