Примеры расчета сборных колонн с винтовыми стыками ВИНСТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

по расчету и конструированию сборных

железобетонных колонн каркасов зданий серии Б1.020.1-7

с плоскими стыками ВИНСТ

|

|

Введение

Рекомендации разработаны на основе экспериментально – теоретических исследований, выполненных в институте БелНИИС, и предназначены для расчета и конструирования сборных колонн каркасов зданий серии Б1.020.1–7, стыки которых в условиях стройплощадки выполняют посредством винтовых соединений плоских торцов колонн (стыки ВИНСТ). При разработке конструкции плоских винтовых стыков ВИНСТ учтен как отечественный опыт (Беларусь, Россия, Украина) конструирования этих узлов, так и современные достижения зарубежного строительства. В начале разработки была поставлена задача не только обеспечить прочность и надежность сечений стыков колонн равной с прочностью и надежностью сечений колонны, но и сократить трудозатраты, как при изготовлении колонн с такими стыками, так и при их монтаже. Для этого конструкция стыка должна быть простой, а контроль качества стыков должен осуществляться без применения ультразвука, рентгеноскопии и т. п. Поставленные задачи решены полностью, конструкция стыка позволяет также обеспечивать высокий темп и всепогодность строительства, контроль качества стыка прост и не требует приборного оснащения.

Конструкция стыка ВИНСТ разработана в вариантах в зависимости от величины продольного усилия, действующего в колонне, для различных случаев расположения его по высоте (над междуэтажным перекрытием – в зонах минимальных моментов, в уровнях перекрытий, а также в сопряжениях с фундаментными конструкциями). Расчет и конструирование колонн с винтовыми стыками ВИНСТ следует выполнять на основе настоящих Рекомендаций, разработанных с учетом обеспечения всех требований СНИП 2.03.01 – 84*. Для Республики Беларусь при расчете колонн и стыков колонн требуется учитывать положения СНБ 5.03.01 – 02 (Мн. 2003). Конструкции колонны и винтовых стыков признаны изобретениями – (положительные решения ФИПС на выдачу патентов по заявкам №№ 2003124087 и 2003124100 от 31.07.2003г.).

|

|

|

Рекомендации разработал канд. техн. наук А. И. Мордич с участием инженеров В. Н. Белевича, А. Н. Миронова.

1. Описание конструкции

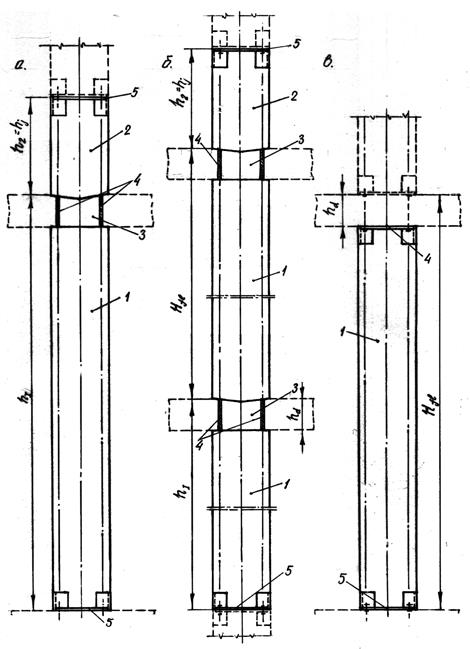

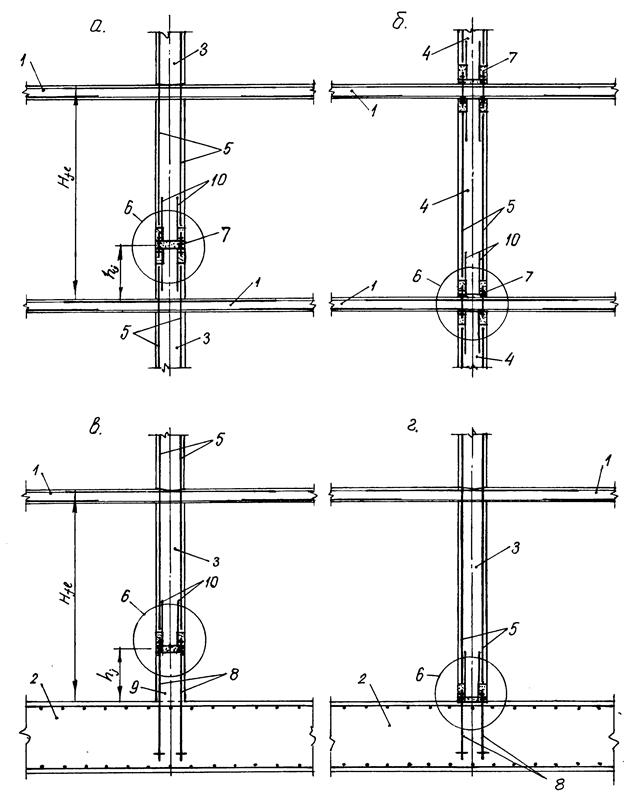

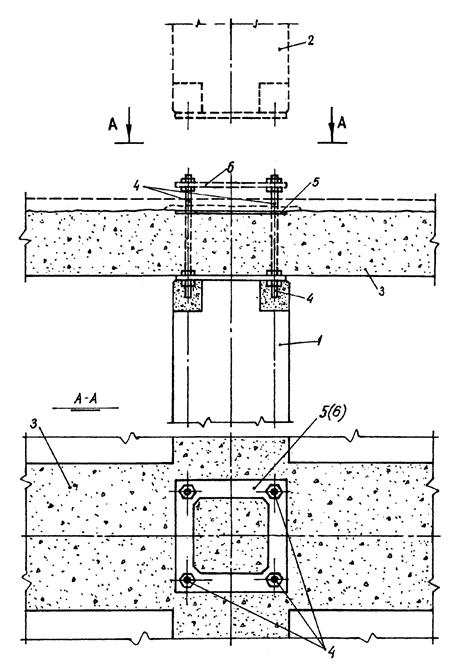

1.1. Особенности вариантов конструкций сборных колонн и размещения их стыков

Конструкцией сборно-монолитных каркасов многоэтажных жилых и общественных зданий серии Б1.020.1 – 7 в случае применения в качестве основного варианта сборных колонн предусмотрены многоэтажные (многоярусные) колонны (рис. 1), стыки которых размещают на высоте hj над перекрытием в зоне минимальных значений моментов. Многоэтажные колонны в основном имеют размеры сечения 40x40см. В уровнях междуэтажных перекрытий эти колонны (см. рис. 1 а, б) имеют сквозные проемы 3, в пределах которых продольная рабочая арматура 4 колонн до устройства перекрытий полностью обнажена. Для исключения деформаций арматуры (при хранении, транспортировке и монтаже колонны) в проемах 3 устанавливают противосдвиговую косую арматуру (не показана), стержни которой прихватывают сваркой к продольной арматуре 4 (или, предпочтительнее, к закладным деталям) при изготовлении колонн. В открытых проемах 3, после установки колонн в проектное положение и удаления противосдвиговой арматуры, устраивают монолитные ригели дисков перекрытий. Как правило, высота монтажного элемента сборной колонны не превышает два этажа из-за опасности получения необратимых деформаций продольной арматуры 4 в открытых проемах 3 при транспортировке, хранении и монтаже колонны. В случае исключения указанной опасности высота колонны может быть увеличена до 3-х этажей. При этом высота hI нижнего яруса колонны может быть равной высоте Hfl этажа, если нижний стык её расположен непосредственно над верхней гранью фундамента или нижнего перекрытия. Если нижний стык расположен на высоте hj, над нижним перекрытием или фундаментом высота нижнего яруса колонны составляет величину hI = Hfl – hj.

|

|

|

В каркасах зданий серии Б1.020.1-7 сборные колонны можно выполнять одноярусными с поэтажной разрезкой (см. рис. 1в). В этом случае стыки колонн оказываются расположенными в уровнях перекрытий. Такой случай может реализоваться при необходимости увеличить высоту этажа с возможностью развития размеров поперечного сечения колонны.

|

|

|

Рис. 1. Типы сборных колонн с плоскими стыками ВИНСТ для каркасов многоэтажных зданий серии Б1.020.1-7. а – одноэтажная колонна со стыковкой над перекрытием, б – двухэтажная колонна, в – колонна поэтажной разрезки

1, 2 – стержень колонны, 3 – сквозной проем для пропуска монолитных ригелей перекрытия,

4 – продольная арматура колонны, 5 – плоский торец сборной колонны

Независимо от количества ярусов в монтажных элементах колонн, каждый из этих элементов по обоим концам (нижнему и верхнему) выполняют с плоскими торцами, снабженными торцовыми закладными деталями с возможностью винтового объединения их с примыкающими колоннами или фундаментными конструкциями.

Варианты размещения стыков ВИНСТ представлены на рис. 2. Следует отметить, что в многоэтажных колоннах 3 продольная рабочая арматура 5 проходит по всей их длине сквозной через все диски перекрытий и после укладки монолитного бетона ригелей в пересечении с каждым перекрытием 1 образуется жесткий узел. Продольная арматура 5, количество которой определено по результатам общего расчета каркаса, может быть без особых затруднений размещена в сечениях колонны у такого узла. Сквозные проемы колонн (узел А на рис. 1) должны были выполнены на высоту в свету hc в достаточную для размещения всей рабочей несущих ригелей с величиной защитного слоя бетона в проеме, равной 10 мм. Это означает, что при высоте сечения монолитного ригеля в пролете равной 22 см, высотаhc в должна составлять 21 см, при высоте сечения ригеля 26 см, значение hc в должно составлять 25 см. В стыке 6 колонн 3, расположенном на высоте hj над перекрытием, действует минимальный по величине изгибающий момент. Аналогичные условия окажутся и в стыке колонны с фундаментом в случае, представленном на рис. 2в.

|

|

|

Для колонн поэтажной разрезки (см. рис. 2б) рабочую арматуру 5 размещают по высоте в пределах этажа, а через диск перекрытия 1 сквозными проходят только шпильки 7 винтовых соединений. В этом случае, а также в стыке колонны с фундаментом, расположенном у его верхней поверхности (см. рис. 2г), сечения колонны должны быть способны воспринять продольное усилие при наличии эксцентриситета. Для устройства стыков колонн с фундаментами в массиве фундамента размещают анкерные стержни 8, выполняемые, как правило, из той же арматуры, что и продольная рабочая арматура колонн. Соединительные шпильки 7 предусмотрено изготавливать из той же стержневой арматуры, что и продольная рабочая арматура колонн, с нарезкой по их концам на требуемую длину метрической резьбы. Наиболее предпочтительным видом продольной рабочей арматуры колонн является сталь класса А500с (Rs = 450 МПа, Ra. s = 400МПа, Rsn = 500МПа).

В табл.1 представлены рекомендуемые диаметры арматурных стержней для выточки резьбы шпилек требуемого диаметра и расчетная площадь сечения шпильки по резьбе (нетто).

Рис. 2. Варианты размещения стыков ВИНСТ сборных колонн каркаса здания

а – между перекрытиями для многоэтажных колонн, б – на уровне перекрытий для колонн поэтажной разрезки, в, г – с фундаментными конструкциями

1 – перекрытие, 2 – фундаментная конструкция, 3 – многоэтажная колонна, 4 – колонна поэтажной разрезки, 5 – продольная арматура колонны, 6 – стык, 7 – винтовое соединение,

8 – анкерные стержни, 9 – столбик,10 – анкерные выпуски. Поперечное армирование колонн и перекрытий не показано

Табл. 1

Соотношения между диаметрами арматурных стержней и резьбой шпилек.

| Исходный диаметр арм. стержня, мм | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |

| Диаметр шпильки d, мм | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |

| Расчетная площадь сечения шпильки Ант, 10-4 м2 | 1,92 | 2,45 | 3,03 | 3,52 | 4,58 | 5,60 | 8,16 |

В зависимости от величины усилий, действующих в сечениях, в колоннах может быть применено либо обычное поперечное армирование в виде хомутов, либо косвенное армирование в виде поперечных сварных арматурных сеток. Класс бетона по прочности в колоннах также принимают в зависимости от величины действующих в них усилий.

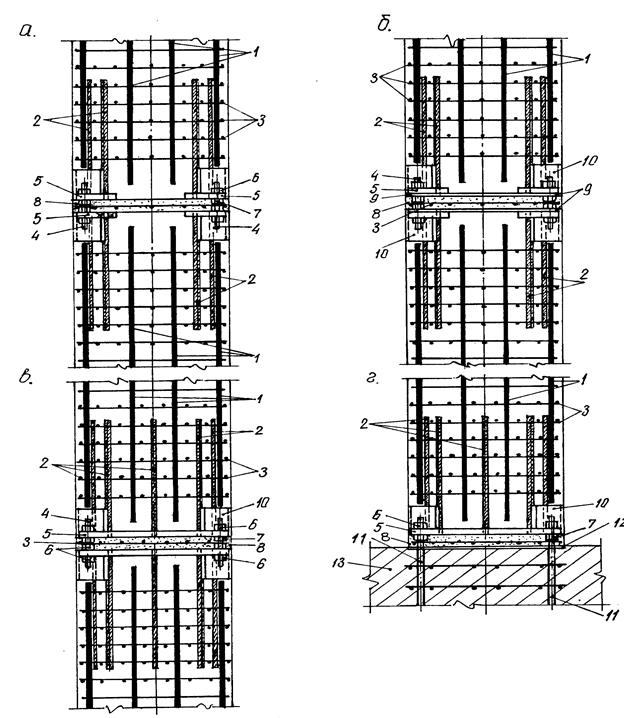

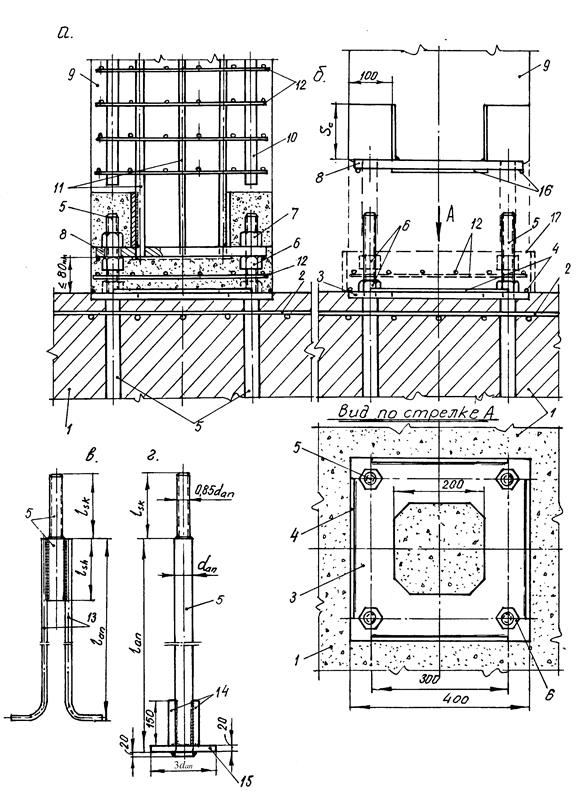

1.2. Конструкция винтовых стыков колонн с плоскими торцами

Главной особенностью рассматриваемых стыков является то, что все стержни продольной рабочей арматуры 1 колонн полностью оборваны у стыков и не достигают торцов стыкуемых колонн (рис. 3). Торцы стыкуемых колонн выполнены плоскими и на них размещены торцовые закладные детали 5, выполненные в виде пластин либо дискретно по углам колонны (см. рис.3а), либо на все поперечное сечение колонны (см. рис. 3в, г). В пластинах 5 в раззенкованных снизу отверстиях на сварке (согласно ГОСТ 14098-91, тип Т12-Рз) закреплены анкерные выпуски в виде стержней 2, расположенных внахлест по отношению к концам оборванной в этих местах продольной арматуры 1. У торцов колонн на требуемую длину анкеровки рабочей арматуры 1 и анкерных выпусков 2 размещена косвенная арматура в виде поперечных сварных сеток 3. Торцы стыкуемых колонн размещены с зазором 8 между ними не более 80мм. Зазор заполняют монолитным бетоном класса по прочности не ниже В25. В слое бетона 8 на половине величины зазора также размещена сварная сетка 3. Обе колонны в стыке объединены шпильками 4, пропущенными через отверстия в торцах пластин 5 по углам колонны. Для размещения шпилек 4 и крепежных гаек 6 в углах колонны у её торцов выполнены ниши 10.

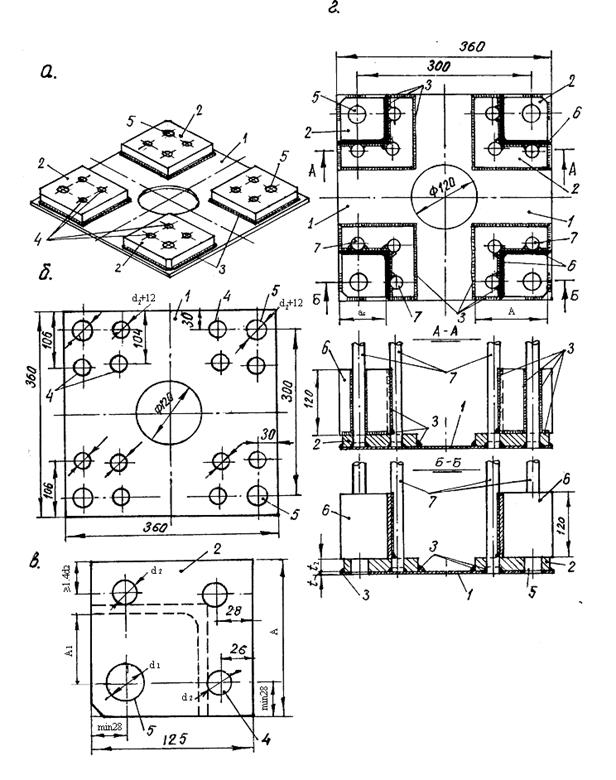

Рис. 3. Варианты конструкции плоских стыков колонн с винтовым креплением

а – конструкция стыка с угловыми торцовыми закладными деталями, б – то же с креплением угловых деталей к торцовому листу толщиной 4мм, в – стык колонн со сплошными креплением торцовыми листами (пластинами), г – винтовой стык колонны с фундаментом

1 – продольная рабочая арматура колонн, 2 – анкерные выпуски торцовых пластин (закладных деталей), 3 – сварные арматурные стыки, 4 – винты, 5 – торцовые закладные детали (пластины), 6 – крепежные гайки, 7 – юстировочная гайка, 8 – бетон стыкового зазора, 9 – опорный лист 4..6мм., 10 – угловые ниши для размещения винтовых соединений, 11 – анкерные фундаментные стержни, 12 – стальной лист 4мм, 13 – фундаментная конструкция

Установку верхней стыкуемой колонны в проектное положение по высоте и вертикали на стадии монтажа осуществляют с регулировкой юстировочными гайками 7. Это позволяет отказаться от центрирующей прокладки в стыке, способствующей раскалыванию бетона торцов стыкуемых колонн, а также от необходимости применять монтажные кондукторы. Регулировку положения верхней колонны осуществляют посредством гаек 7 при нахождении ее в строповочном положении на крюке.

При продольном усилии в колонне от расчетного сочетания нагрузок по I предельному состоянию в пределах NI < 5 МН можно применять стыки колонн с размещением пластин 5 дискретно по углам на торцах стыкуемых колонн. При усилии N1≥5 МН от того же сочетания нагрузок пластины 5 на торцах стыкуемых колонн выполняют сплошными по всему торцу каждой колонны толщиной 20...22 мм. Для колонн, работающих в условиях внецентренного сжатия с малыми эксцентриситетами ηе0 ≤ 0,17h, где h –ширина сечения колонны, при величине продольного усилия NI ≤ 3 МН, допускается применять сплошные по всему торцу колонны пластины 5 толщиной 10мм ≤ t < 20мм. Толщина защитного слоя бетона по контуру пластины должна быть не менее 20мм.

Более детально конструкция стыков ВИНСТ под расчетное усилие N1 < 5 МН представлена на рис. 4. Пластины 4 (дискретные торцовые угловые закладные детали) по углам каждой колонны, жестко связанные с анкерными стержнями 2, в плоскости торца колонны объединены друг с другом посредством арматурных связей 9, прикрепленных к пластинам 4 на сварке (см. рис. 4а). Угловые закладные пластины 4 могут быть объединены по торцу колонны также посредством тонких стальных листов 10, как правило, толщиной 4 мм (см. рис. 4б). Со стороны колонн к пластинам 4 на сварке прикреплены уголки, выделяющие угловые ниши для размещения винтовых соединений. Анкерные стержни 2, кроме защемления концами в торцовой закладной детали 4, прикреплены на сварке к уголкам 8. Стальные уголки горячекатаного профиля по ГОСТ 8509-93 принимают, как правило, следующего размера ∟90х90х7 мм на высоту 120 мм с тем, чтобы они образовывали угловые ниши высотой равной 100 мм.

Рис. 4. Конструкция плоских стыков ВИНСТ колонн

с дискретными угловыми торцовыми пластинами

а – стык с дискретными торцовыми угловыми закладными деталями, б – стык с угловыми закладными деталями и тонкими торцовыми стальными листами

1 – продольная арматура колонн, 2 – анкерные стержни, 3 – сварные арматурные сетки,

4 – угловая торцовая закладная деталь, 5 – стыковой зазор между торцами колонн, 6 – шпильки с резьбой, 7 – крепежные гайки, 8 – стальные уголки для образования угловых ниш,

9 – арматурные связи торцовых закладных деталей, 10 – стальной лист

Количество, площадь сечения и длину анкеровки анкерных стержней 2 определяют расчетом. Требуемую площадь сечения стержней 9 также проверяют расчетом. Габариты торцовой закладной детали 4 в плане определяют условиями закрепления анкерных стержней 2 и размещения винтовых закреплений 6.

На рис. 5 представлены детали винтового стыка с дискретными угловыми закладными деталями колонны сечением 400х400 мм. Торцовые закладные детали 3 объединены на торце колонны арматурными связями 7 в середине сечения колонны и 6 – по периметру торца. Арматура 6 по периметру торца колонны предназначена также для ограничения поперечных деформаций бетона межторцового зазора. Каждая угловая ниша 2 торца колонны 1 образуется при ее изготовлении посредством прикрепленных вязальной проволокой к уголкам 9 пенополистирольных (или иных съемных) вкладышей 10 с размерами 100х100х100 мм. Отверстия 4 для пропуска винтовых соединений при их диаметре до 30 мм включительно выполняют на расстоянии от их оси до кромки детали 3 не менее 30 мм. Расстояние А1, от оси отверстия до внутренней грани полки уголка 9 принимают в зависимости от диаметра резьбы шпильки по таблице 2.

Табл. 2

Минимальные габариты угловой ниши А, мм

|

| Диаметр болта, мм | Параметры | ||||

| 14…16 | 18…20 | 22…24 | 27 | 30 | ||

| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | А1, мм | |

Принятые по таблице 2 размеры А1, позволяют разместить и завернуть гайки посредством традиционных монтажных гаечных ключей. При поочередном завертывании гаек их подтягивают за несколько приемов до состояния, при котором гайки перестают вращаться с помощью ключа, имеющего рукоять длиной 400...500 мм. После этого гайку в нише поверху фиксируют на шпильке прихваткой на сварке, а нишу 2 зачеканивают мелкозернистым бетоном с прочностью примерно эквивалентной прочности бетона колонны.

Рис. 5. Детали устройства торцов колонны с дискретными угловыми закладными

деталями для винтового стыка

а – фрагмент концевого участка колонны, б – угловые торцовые закладные детали, объединенные арматурными связями, в – торцовые закладные детали колонны в сборе, г – торцовая закладная деталь, д – узел крепления анкерного стержня к закладной детали

1 – колонна, 2 – угловая ниша, 3 – торцовая закладная деталь, 4 – отверстие для винтового соединения, 5 – отверстие для крепления анкерных стержней, 6, 7 – арматурные связи угловых закладных деталей, 8 – анкерные стержни, 9 – стальные уголки,

10 – пенополистирольный вкладыш

Анкерные стержни 8 закрепляют в раззенкованных с наружной стороны стыка пластины 3 отверстиях 5 посредством сварки. Соединение анкерных стержней с пластинами 3 следует выполнять по типу Т12-Рз согласно ГОСТ 14098-91. Допускается принимать размеры и форму отверстия 5 согласно рис. 5г, д. Стержень 8 может выступать свободным в сторону межстыкового зазора на 2...3 мм. Толщину t пластины 3 принимают не более 1,5dan,где dan – диаметр анкерного стержня 8, а расстояние от оси отверстия до кромки пластины 3 не должно превышать 1,4d2 и быть, как сказано выше, не менее 30 мм (см. рис. 5г). Приведенные параметры позволяют определить общие размеры закладных деталей 3 и с учетом требований по толщине защитного слоя сформировать конструкцию торца колонны.

Аналогично могут быть определены и параметры конструкции плоского торца колонны с объединением угловых торцовых пластин посредством тонкого стального листа на весь торец колонны (рис. 6). В этом случае угловые закладные пластины 2 зафиксированы посредством сварных швов 3 на общем тонком стальном листе 1 толщиной t1 = 4. Толщину пластин 2 также назначают не менее 1.5dan. Отверстия 4 для закрепления анкерных стержней 7 в пластинах 2 выполнены соосно с отверстиями 4 в листе 1. Отверстия 4 в листе 1 должно иметь диаметр, как минимум, на 12 мм больший по сравнению с отверстием 4 в пластинах 2 для размещения сварного шва у выхода свободного конца анкерного стержня 7.

При продольном усилии в колоннах от расчетного сочетания нагрузок NI ≥ 5 МН их объединение по высоте возможно осуществлять посредством плоского стыка ВИНСТ 2 со сплошными торцовыми стальными листами (рис. 7). Применение сплошных стальных листов на торцах колонн позволяет дополнительно ввести в работу стыка анкерные стержни 3 (рис. 8), располагаемые не только по углам колонн у угловых ниш, но и по их контуру. Две поперечные пластины (стальные листы) на торцах обеих колонн способствуют эффективному восприятию поперечных деформаций бетоном колонны. В бетоне полностью реализуется объемное напряженное состояние и, в результате, существенно возрастает прочность всего стыкового узла колонн.

Рис. 6. Детали устройства торца колонны для варианта винтового стыка с угловыми закладными деталями, закрепленными на тонком стальном листе

а – общий вид торцового листа и прикрепленных угловых деталей, б – торцовый лист,

в – угловая закладная деталь, г – торцовое устройство колонны в сборе

1 – стальной лист, 2 – угловая закладная деталь, 3 – сварные швы, 4 – отверстия для крепления анкерных стержней, 5 – сквозные отверстия для болтового закрепления, 6 – стальные уголки для образования ниш, 7 – анкерные стержни

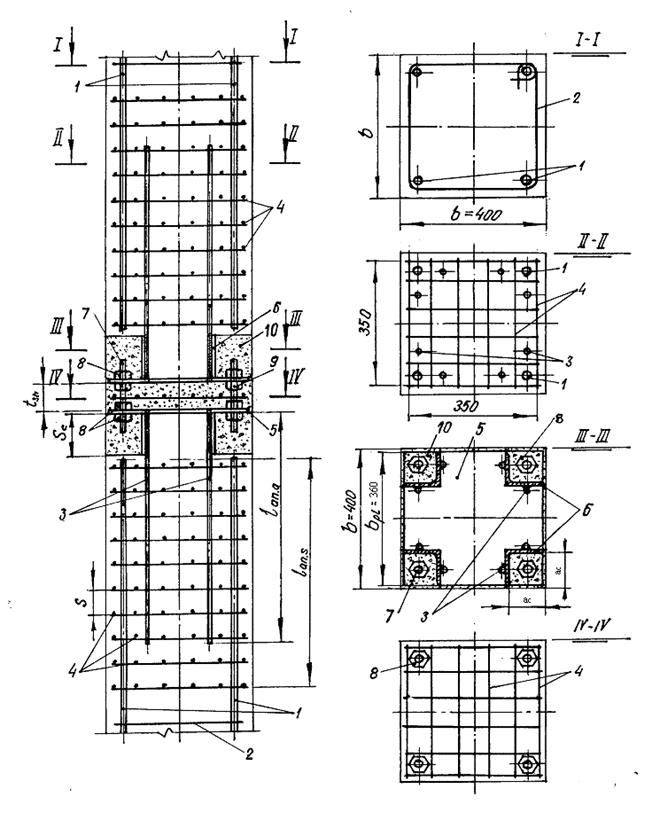

Рис. 7. Конструкция плоского стыка колонн (ВИНСТ 2) со сплошными торцовыми листами

1 – продольная рабочая арматура стыкуемых колонн, 2 – поперечная арматура колонн (хомуты), 3 – анкерные стержни торцовых листов, 4 – сварные арматурные сетки, 5 – торцовый стальной лист, 6 – стальной уголок ∟90×90×7мм (ГОСТ 8509-93) длиной 120мм, 7 – соединительная шпилька, 8 – крепежные гайки, 9 – юстировочные гайки, 10 – угловые ниши для размещения шпильки и крепежной гайки, зачеканиваемые бетонной смесью

Заполнение стыкового зазора между торцами колонн, равного tsh ≤ 80 мм, бетоном с размещенной в нем поперечной сварной сеткой исключает концентрацию напряжений в бетоне у торцов стыкуемых колонн. Реализации объемного напряженного состояния в бетоне стыка содействуют не только поперечные стальные пластины 5, косвенная арматура в виде сварных сеток 4 (см. рис. 7), но и анкерные стержни 3, стальные уголки 6, являющиеся, по-существу, упорами, препятствующими поперечным деформациям бетона колонны и стыкового зазора. В работу на сжатие эффективно включается не только армированный бетон стыкового зазора, но и соединительные шпильки 7.

Колонны поэтажной разрезки стыкуют (рис. 9) с размещением диска перекрытия между торцами стыкуемых колонн. Торцы стыкуемых колонн 1 также снабжены поперечными стальными листами 4, к которым, как и в рассмотренных выше случаях прикреплены анкерные стержни 3. Эти стержни 3 размещены внахлест с оборванной у торцов продольной рабочей арматурой 2 колонны. В зоне анкеровки стержней 2 и 3 установлены поперечные сварные сетки 4. Объединение колонн друг с другом произведено посредством шпилек 6, прикрепленных к торцовым листам 4 обеих колонн гайками 7. Торцовые листы 4 в зависимости от величины продольного усилия в колоннах могут быть сплошными по всему торцу колонны или дискретными (только у угловых креплений – см. рис. 5). В колоннах поэтажной разрезки элементом стыка является слой монолитного бетона сборно-монолитного диска перекрытия, размещаемый между торцами стыкуемых колонн. В этой связи требуется следующее. Во-первых, при производстве работ должно быть зафиксировано положение верха шпилек 4 над перекрытием при его устройстве (рис. 10), обеспечивая свободную установку верхней колонны с требуемыми допусками. Это можно осуществить посредством съемной фиксирующей рамки 6, изготовленной из водостойкой фанеры и установленной на шпильках. В этом случае рамку 6 можно многократно применять, демонтируя ее после устройства перекрытия 3 непосредственно перед установкой верхней колонны 2. Фиксирующая рамка 5 может быть выполнена несъемной из листовой стали толщиной 4 мм и размещена непосредственно на верхней поверхности монолитного ригеля 3 в свежеуложенном монолитном бетоне.

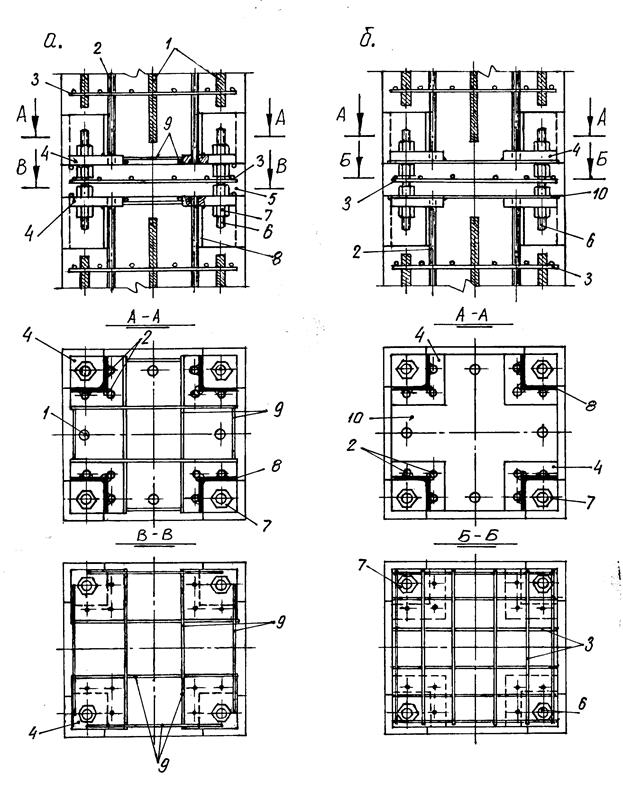

Рис. 8. Детали устройства плоского торца колоны для винтового стыка

с применением сплошного торцового стального листа

а – общий вид опорного устройства колонны в сборе, б – торцовый стальной лист

1 – стальной лист, 2 – стальной уголок, 3 – анкерные стержни, закрепляемые на сварке

в торцовом листе, 4 – отверстия для винтовых соединений, 5 – сварные швы,

6 – отверстия для закрепления анкерных стержней

Рис. 9. Стык колонн поэтажной разрезки

а – стык в сборе, продольный разрез, б – вид стыка в изометрии

в момент установки верхней колонны

1 – стыкуемые колонны, 2 – продольная рабочая арматура колонна, 3 – анкерные стержни торцовых листов, 4 – торцовый стальной лист, 5 – перекрытие, 6 – соединительные шпильки,

7 – крепежные гайки, 8 – юстировочные гайки, 9 – угловая ниша, 10 – стальные угловые профили, 11 – мелкозернистая бетонная смесь размещаемая в стяжке пола

Рис. 10. Фиксация положения шпилек стыка при устройстве перекрытия

1 – нижняя колонна в проектном положении, 2 – монтируемая верхняя колонна,

3 – монолитные железобетонные диски перекрытия, 4 – соединительные шпильки,

5 – стальной лист, утопленный в монолитном бетоне, 6 – съемная фиксирующая рамка

из водостойкой фанеры (при отсутствии листа 5)

В этом случае она дополнительно выполняет роль косвенного армирования, способствуя повышению несущей способности стыка. Во-вторых, бетон колонн 1 и перекрытия 5 (см. рис. 9) может существенно различаться по прочности. Так увеличение этажности здания требует применять в колоннах бетон класса В40 и выше по прочности, при требуемой проектной прочности бетона ригелей перекрытий В25...В30. В этом случае следует предусматривать проверку прочности бетона ригелей на смятие от усилия, действующего в колонне. Соответственно, такой проверке должны подвергаться и стыки многоярусных колонн с монолитными ригелями, размещенными в сквозных проемах 3 (см. рис. 1).

Устройство рассматриваемого стыка включает предварительную установку верхней колонны и регулирование ее положения при строповочном состоянии юстировочными гайками над верхом готового перекрытия. После выверки и установки в проектное положение верхней колонны, ее приподнимают и поверху перекрытия заливают с излишком по толщине слой 11 (см. рис. 9) из мелкозернистого бетона того же класса по прочности, что и бетон перекрытия. Затем сразу же колонну окончательно устанавливают на юстировочные гайки с выдавливанием из-под торца колонны излишков свежего бетона 11. Положение верхней колонны окончательно фиксируют крепежными гайками 7, наворачиваемыми наверх шпилек 6 в нишах 9 верхних колонн. Затем ниши 9 зачеканивают бетоном одновременно с устройством стяжки пола.

Конструктивно-технологическое решение стыка колонны с фундаментными конструкциями аналогично описанному выше. Конструктивное решение концевого участка колонны в стыке с фундаментом (рис. 11) такое же, как и представленное на рис. 3, 4, 7, 9. Все стержни 10 продольной рабочей арматуры оборваны у торцов колонны 9. В перехлест с ними размещены стержни 11 анкерных выпусков, закрепленные в торцовом листе 8. По углам колонны у торцовых листов 8 выполнены угловые ниши, в которых на анкерных стержнях 5 на резьбе закреплены крепежные гайки 7, фиксирующие положение колонн 9. В фундаментной конструкции (например, плите, перекрестных лентах и т.д.)закреплены анкерные стержни 5, снабженные понизу приваренными к ним фиксаторами, выполненными либо в виде поперечной шайбы 15, либо арматурных стержней 13. Анкерные стержни 5 фиксируют в требуемом положении посредством плоской стальной закладной детали 3, размещенной на верхней грани фундамента 1.

Рис. 11. Винтовой стык сборных колонн с фундаментом

а – стык в сборе, б – стык на стадии монтажа, в, г – варианты анкерных стержней фундамента

1 – фундаментная конструкция, 2 – армирование фундамента, 3 – стальная закладная пластина, 4, 16 – катанка диаметром 8 мм, приваренная к закладной или торцовой пластине, 5 – анкерный стержень, 6 – юстировочная гайка, 7 – крепежная гайка, 8 – торцовый стальной лист колонны,

9 – колонна, 10 – продольная рабочая арматура колонны, 11 – анкерные выпуски торцовых листов колонны, 12 – сварные арматурные сетки, 13, 14 – арматура, приваренная к анкерным стержням, 15 – упорная шайба, приваренная к концу анкерного стержня, 17 – опалубка для бетонирования стыкового зазора

Сверху закладной детали 3 на резьбу анкерных стержней 5 навернуты юстировочные гайки 6, на которые непосредственно торцовым листом 8 (или торцовыми закладными деталями) оперта колонна 9. Посредством этих гаек 6 колонну 9 предварительно устанавливают в проектное положение. После предварительной установки колонны, ее снова приподнимают и в стыковой зазор между торцами колонны 9 и верхней гранью фундамента 1 размещают сварную сетку 12, а в опалубку 17 укладывают с избытком (выше уровня юстировочных гаек 6) бетонную смесь. Затем колону 9 окончательно устанавливают в проектное положение на юстировочные гайки 6 с выдавливанием излишков бетонной смеси. Положение колонны фиксируют в угловых нишах крепежными гайками 7, навернутых на резьбу анкерных болтов 5, а угловые ниши зачеканивают мелкозернистым бетоном.

Все параметры стыков колонн с учетом изложенного подлежат расчету и конструированию по методике, изложенной ниже.

Расчет и конструирование

Расчет колонн каркасов зданий серии Б.1.020.1-7 следует выполнять согласно методике строительных норм с учетом влияния прогиба на их несущую способность. При этом необходимо учитывать гибкость колонн в пределах высоты каждого этажа (яруса), защемление колонн в дисках перекрытий.

После окончания расчета и конструирования колонны, выполняемых в соответствии с нормами, выполняют дополнительные расчеты как стыков, так и колонны в целом.

2.1. Выполняют расчет и конструирование концевых участков колонн у торцов. В зависимости от величины продольного усилия N от расчетного сочетания нагрузок согласно п. 1 настоящих Рекомендаций назначают вид торцовых закладных деталей (см. рис. 3...8), размещают анкерные стержни, сварные сетки и стальные уголки (рис. 12).

Предварительный подбор площади сечения Asa анкерных стержней 2 производят по формуле

. (1)

Здесь: Rsc, Rsc, a – расчетное сопротивление сжатию соответственно продольной арматуры 1 и анкерных стержней 2, As – площадь сечения продольной арматуры колонны, Rb – расчетное сопротивление сжатию бетона колонны, χ1 = (Ac – α A s) / Ac – коэффициент, учитывающий влияние оборванных стержней 1 продольной арматуры колонны на условия анкеровки анкерных стержней 2; Ac = bc hc – площадь сечения колонны в пределах ее ядра, ограниченного осями наружных стержней сварных сеток (см. рис. 12); α – соотношение модулей упругости арматуры Es и бетона колонны Eb; Rb, red – расчетное сопротивление бетона с косвенным армированием сжатию; определяют согласно действующих норм в зависимости от коэффициента объемного армирования μxy.

Здесь: Rsc, Rsc, a – расчетное сопротивление сжатию соответственно продольной арматуры 1 и анкерных стержней 2, As – площадь сечения продольной арматуры колонны, Rb – расчетное сопротивление сжатию бетона колонны, χ1 = (Ac – α A s) / Ac – коэффициент, учитывающий влияние оборванных стержней 1 продольной арматуры колонны на условия анкеровки анкерных стержней 2; Ac = bc hc – площадь сечения колонны в пределах ее ядра, ограниченного осями наружных стержней сварных сеток (см. рис. 12); α – соотношение модулей упругости арматуры Es и бетона колонны Eb; Rb, red – расчетное сопротивление бетона с косвенным армированием сжатию; определяют согласно действующих норм в зависимости от коэффициента объемного армирования μxy.

Площадь сечения Asa анкерных стержней 2, определенную по формуле (1), следует принимать по величине не менее Asa = 0.4 As. Если при расчете значение Asa, полученное по формуле (1), имеет отрицательный знак, это означает, что бетонное сечение колонну у ее торца способно воспринять приложенное усилие без анкерных стержней 2. В таком случае анкерные стержни 2 устанавливают конструктивно с площадью сечения Asa ≥ 0.4 Asa.

Требуемая длина lan, a анкерных стержней 2 может быть определена по формуле

. (2)

Здесь: Rs — расчетное сопротивление анкерных стержней растяжению, χ1, Rb — см. выше, ωan = 0.65 – коэффициент; — коэффициент объемного армирования концевого участка колонны; nx (ny), asx (asy), lx (ly) — соответственно число стержней, площадь поперечного сечения стержня, длина стержней (между осями крайних стержней) в направлениях обеих осей; s — расстояние между сварными сетками; Δ λan = 8, λan = 15 — коэффициенты, dan — диаметр сечения анкерных стержней.

Длину анкеровки lan, s стержней 1 обрываемой у торцов колонны продольной арматуры, в пределах которой требуется установка поперечных сварных сеток 3 следует определять аналогично по формуле:

. (2)

Здесь, кроме приведенных выше значений, χ2 = (Ac – α A sa) / Ac, где Asa – площадь сечения анкерных стержней 2, коэффициент учитывающий влияние анкерных стержней на условия анкеровки продольной арматуры колонн, ds – диаметр стержней продольной арматуры колонн, Rs – расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению.

Длину установки lH от торцов колонны косвенной арматуры в виде поперечных сварных сеток 3 определяют по зависимости (см. рис 12)

lH = lan,s + t + 0,120 м,

t – толщина торцовой закладной детали.

После определения параметров армирования концевых участков, следует выполнить проверку прочности сечения колонны по концам обрывов продольной арматуры колонны, включая в расчет только площадь сечения Asa анкерных стержней 2. Расчет следует выполнять по ядру колонны Ас в пределах площади сварных сеток.

2.2. Проверка прочности торца колонны на смятие. Следует рассматривать два случая выполнения торцовых закладных деталей:

– при торцовых закладных деталях, расположенных дискретно по углам колонны (см. рис.5). Толщину t торцовых деталей следует принимать не менее 1,5dan, где dan – диаметр сечения анкерного сечения;

– при торцовой сплошной детали в виде сплошного стального листа (см. рис.8) по торцу колонны, толщину его t следует принимать также не менее 1,5dan, не менее 18мм и не более 40мм.

В случае дискретных торцовых деталей коэффициент объемного армирования μxy торца колонны следует определять по площади сечения арматурных связей 6, 7 угловых закладных деталей 3 (см. рис. 5), принимая в расчет расстояние s (≈ 120мм) до ближайшей от торца колонны сварной сетки.

Прочность приторцовых сечений колонны следует определять по формуле:

N ≤ N н m = Rb,red A н m + Rsc Asa (3)

Здесь: Rb, red – расчетная прочность на сжатие бетона у торца колонны; Aн m – площадь сечения колонны за вычетом части площади, занимаемой нишами; Rsc и Asa – расчетное сопротивление сжатию и площадь сечения анкерных стержней.

При сплошном стальном листе коэффициент объемного армирования μxy следует устанавливать по площади сечения стержней сварной сетки, ближайшей к торцу колонны, принимая расстояние от крайней сетки до торца колонны (как правило, равное s = 120мм). По полученной величине μxy определяют расчетное сопротивление бетона Rb, red колонны сжатию. Прочность приторцовых сечений стыкуемых колонн со сплошными торцовыми листами проверяют по формуле (3).

2.3. Между торцами стыкуемых колонн, а также между торцами колонны и фундаментом в стыковом зазоре размещена сварная арматурная сетка и слой бетона класса В25 по прочности толщиной tsh, равной 80мм (см. рис. 3, 4, 7).

Прочности армированного сечения бетона в стыковом зазоре следует определять

Nu = Rb,red (Ac – nb ant) + Rs,ca nb ant (4)

Здесь Rb, red – расчетная прочность на сжатие бетона в стыковом зазоре при коэффициенте его объемного армирования μxy, определяемого по площади сечения арматуры сетки зазора на шаге s = tsh / 2 (половине стыкового зазора); Ac – площадь сечения ядра в пределах между осями крайних стержней сварной сетки зазора;

nb – количество соединительных шпилек (анкерных стержней фундамента), ant – расчетная площадь сечения шпилек (анкеров) по резьбе, нетто; Rs, ca – расчетное сопротивление сжатию стальных шпилек (анкеров).

2.4. При размещении монолитных ригелей диска перекрытия в сквозных проемах многоярусных (многоэтажных) колонн (см. рис. 1аб), а также в случае колонн поэтажной разрезки (см. рис. 1в, рис. 9) и выполнении колонн из бетона с прочностью, превышающей прочность бетона перекрытий, требуется выполнять проверку стыка колонн с перекрытием на местное действие нагрузок. Схемы для расчета на местное сжатие бетона монолитных ригелей перекрытий применительно к п. 3.39 СНиП 2.03.01-84* приведена на рис. 13.

Здесь заштрихованные площади, размещенные над монолитными ригелями, служат для определения величины Aloc2 – расчетной площади смятия. Так для колонны, размещенной в середине диска перекрытия (см. рис 13а), Aloc2 = 3b·br+ 2b1·br, для колонны на краю диска перекрытия (см. рис. 13б): Aloc2 = 3b1br + b∙ br и для угловой колонны (см. рис. 13в): Aloc2 = 2b∙br + b1∙br.

Здесь: b и b1 – ширина сечения колонны вдоль одной и другой оси, br – ширина сечения монолитных ригелей. Проверку прочности бетона ригелей без учета их армирования в остальном осуществляют в соответствии с п. 3.39, п. 3.40 СНиП 2.03.01-84*.

Если разница между прочностью бетона колонны и бетона пересекаемых монолитных ригелей перекрытия существенна и условие прочности по бетону ригеля не удовлетворяются, необходимо в расчете бетона стыка учитывать продольное армирование ригелей, пересекающее стык колонны с ригелем.

Рис. 13. К расчету на местное смятие перекрытия в стыке с колонной

а – случай колонны в середине диска перекрытия, б – при размещении колонны на краю диска перекрытия, в – размещение колонны в углу диска перекрытия

1 – колонна, 2 – монолитный несущий ригель перекрытия, 3 – монолитный связевый ригель,

4 – сборные плиты

В таком случае определенную расчетом ригелей нижнюю и верхнюю арматуру в узле пересечения с колонной (см. рис. 9), следует вводить в двух уровнях в качестве поперечной арматуры относительно оси колонны и по площади сечения этой арматуры определять коэффициент объемного армирования стыка бетона μxy, а также значение приведенной призменной прочности бетона при расчете на местное сжатие Rb, red. Дальнейший расчет прочности стыка следует выполнять согласно п.3.41 СНиП 2.03.01-84*.

Если при расчете и конструировании колонн продольное рабочее армирование несущих ригелей неизвестно, допускается в расчет стыкового узла вводить заведомо заниженное условное количество этой арматуры. Для расчета следует принимать в двух уровнях армирования в обоих направлениях по 4 стержня диаметром 10 мм из стали класса А500С. Расстояние s между двумя уровнями (нижним и верхним) пересекающейся арматуры принимать равным s = 0,64h, где h – толщина перекрытия в стыке с колонной.

2.5. В стыковом узле колонны с фундаментом следует проверять прочность бетона фундамента на местное сжатие с учетом включения в работу на восприятие усилий, действующих в колонне, и анкерных болтов. Величина усилия N, воспринимаемого в стыке колонны с фундаментом определится:

(5)

Здесь: ψ, Ab, loc1, Rb,loc, Rsc – определять согласно СНиП 2.03.01-84*, ψs1 = 0,70 – коэффициент, учитывающий неравномерность включения в работу анкерных болтов по их длине.

При наличии концевых фиксаторов требуемую длину анкеровки анкерных болтов (см. рис. 11г) в бетоне фундамента, содержащего нижнюю рабочую арматуру у подошвы, определяют по формуле:

.

Здесь следует принимать wan = 0,50; Δλan = 8; Rb и Rs – расчетное сопротивление бетона на сжатие и анкерных стержней на растяжение; dan – диаметр сечения анкерных стержней; при квадратной шайбе со стороной θ1dn (но не более θ1 = 4) значение , при круглой шайбе диаметром θ1dn значение θ2 = 0,8θ1. Толщину шайбы во всех случаях принимать в пределах 14...20 мм.

Представленная методика расчета колонн с винтовыми стыками ВИНСТ поясняется примерами расчета.

Примеры расчета сборных колонн с винтовыми стыками ВИНСТ

Пример 1. Рассчитать сборную железобетонную двухярусную колонну каркаса зданий серии Б1.020.1-7 с плоскими стыками ВИНСТ. Нижний ярус (этаж) колонны высотой 2.8 м расположен в пределах высоты подвала, второй верхний ярус колонны расположен в пределах высоты I этажа здания, равной 3.5 м. Стыки колонн выполнены: понизу – над верхней гранью фундаментной плиты посредством анкерных болтов; поверху – с верхней двухярусной колонной над перекрытием посредством винтовых соединений.

Продольное расчетное усилие по I группе предельных состояний NI = 3762 кН, наибольший момент в заделке в фундаменте MI max = 53.1 кНм. Продольное усилие по II группе предельных состояний NII = 3270 кН. Соотношение между усилиями Nd (от постоянной и длительной нагрузки) и NI (от полной нагрузки) составляет Nd / NI = 0.75. Эксцентриситет продольного усилия от расчетных нагрузок составляет eN = 53.1/3762 = 1.41·10-2 м.

Принимаем размеры сечения колонны b x h = 0.40 x 0.40 м. Бетон класса В40 по прочности (Rb = 22 МПа, Rb, ser = 29 МПа, Eb = 36000 МПа). Продольная арматура – 8 стержней диаметром 22 мм класса А500С (Rs = 450 МПа, Rsc = 400 МПа, Es = 200·103 МПа, площадь сечения одного стержня as = 3.801·10-4 м2, общая площадь As = 3.041·10-3 м2). Поперечная арматура колонны выполнена в виде двойных вязаных хомутов из катанки диаметром 8 мм (класс А240) с шагом 25 см по высоте.

I. Расчет средней части колонны.

IA. Нижний ярус (H = 2.8 м, подвал)

IA. Нижний ярус (H = 2.8 м, подвал)

1. Гибкость колонны нижнего яруса. Расчетная длина яруса колонны составляет

l0 = 0.7·2.8 = 1.96 м.

Радиус инерции сечения составляет

= 0.1156 м,

гибкость колонны

l0 / i = 1.96 / 0.1156 = 16.96 > 14,

l0 / b = 1.96 / 0.4 = 4.9 > 4.

Расчет можно выполнять по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба на прочность колонны.

2. Геометрические характеристики и коэффициенты

– случайный эксцентриситет = 1.33·10-2 м;

– расчетный эксцентриситет ec = eN + e0 = 1.41·10-2 + 1.33·10-2 = 2.74·10-2 м;

– момент инерции поперечного сечения колонны

= 2.13·10-3 м4;

– момент инерции сечения продольной арматуры (см. схему 1)

= 6·3.801·10-4 (0.35 – 0.20)2 = 5.13·10-5 м4;

– момент инерции бетонной части сечения

Ib = I – Is = 2.13·10-3 – 5.13·10-5 = 2.079·10-3 м4.

Соотношение модулей упругости продольной арматуры и бетона

α = Es / Eb = 200·103 / 36·103 = 5.56.

Коэффициент δe = ec / h = 2.74·10-2 / 0.40 = 6.85·10-2. Следует принимать не менее величины (СНиП 2.03.01-84*):

= 0.231.

Для дальнейшего расчета Ncr принимаем δe = δe,min = 0.231.

Коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки, равен

= 1 + 1·0.75 = 1.75.

3. Условная критическая сила

=

= = 47.88 МН.

Коэффициент, учитывающий влияние прогиба колонны, составляет

= 1.085.

4. Эксцентриситет продольной силы NI (с учетом прогиба) относительно ц.т. сечения наименее напряженного ряда арматуры 1–1 (см. схему 1) определится

= 0.18 м.

5. Момент, создаваемый в наиболее напряженных поперечных сечениях колонны продольным усилием NI, равен

MI = NI eI = 3762·0.18 = 676 кНм.

6. Прочность поперечного сечения колонны

– характеристика сжатой зоны бетона

ω = α – 0.008Rb = 0.85 – 0.008·22 = 0.674; σsc, u = 400 МПа.

– высота зоны u (см. схему 1) с предельно сжатыми (до σsc, u) продольными стержнями

u = h – 2 ec η = 0.4 – 2·2.74·10-2·1.085 = 0.34 м < h01 = 0.35 м.

Наименее сжатыми из общего количества стержней ns продольной арматуры колонны являются стержни (ns – nс) ряда 1–1 (см. схему 1) и для них определяется параметр ss.

ss = (ns – nс) h01 = 3·0.35 = 1.05 м.

– высота сжатой зоны xu. Предварительно определим характеристики

= 1032 МПа;

=

= = 0.212 м.

= 0.313 м.

– напряжения в продольной арматуре колонны в предельном состоянии

для ряда 1–1 (см. схему 1):

= –253.8 МПа > –Rsc = –400 МПа;

для ряда 2–2: = –587 МПа < –Rsc = –400 МПа,

принимаем Rsc = –400 МПа

для ряда 3–3: σs3 = –Rsc = –400 МПа.

Момент, воспринимаемый сечением колонны в предельном состоянии по прочности, относительно ц.т. наименее напряженной арматуры ряда 1-1:

= 0.40·0.313·22·(0.35 – 0.313 / 2) +

+ 2·3.801·10-4·400 (0.35 – 0.2) + 3·3.801·10-4·400 (0.35 – 0.05) = 715 кНм >

> MI = NI eI = 676 кНм. (см. п. 5).

Прочность сечений колонны в средней части нижнего яруса обеспечена.

IБ. Второй ярус (H = 3.5 м, I этаж здания)

Размеры сечения и количество продольной арматуры колонны такие же, как и в пределах нижнего (первого) яруса. Расчетная длина второго яруса колонны составляет l0 = 0.7·3.5 = 2.45 м.

1. Гибкость колонны

l0 / i = 2.45 / 0.1156 = 21.19 > 14,

l0 / b = 2.45 / 0.4 = 6.12 > 4.

Расчет выполняем по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба на прочность колонны.

Расчетный эксцентриситет ec = eN + e0 = 2.74·10-2 м;

2. Момент инерции

– поперечного сечения колонны I = 2.13·10-3 м4;

–сечения продольной арматуры Is = 5.13·10-5 м4;

–бетонной части сечения Ib = 2.079·10-3 м4.

δe = 6.85·10-2, = 0.219.

4. Условная критическая сила

Ncr = = 31.2 МН.

Коэффициент, учитывающий влияние прогиба колонны, составляет

= 1.137.

5. Эксцентриситет продольной силы NI (с учетом прогиба) относительно ц.т. сечения наименее напряженного ряда арматуры (см. схему 1):

= 0.181 м.

6. Момент, создаваемый в наиболее напряженных сечениях колонны 2-го яруса

MI = NI eI = 3762·0.181 = 681 кНм.

7. Прочность поперечного сечения колонны

– характеристика сжатой зоны бетона ω = 0.674; σsc, u = 400 МПа;

– высота зоны u, в пределах которой продольные стержни сжаты до предельных напряжений σsc, u = 400 МПа:

u = h – 2 ec η = 0.4 – 2·2.74·10-2·1.137 = 0.338 м < h01 = 0.35 м.

Параметр ss = (ns – nс) h01 = 3·0.35 = 1.05 м.

– характеристики = 1032 МПа;

=

= = 0.212 м.

– высота сжатой зоны

= 0.313 м.

– напряжения в продольной арматуре колонны в предельном состоянии

для ряда 1–1 (см. схему 1):

= –253.8 МПа > –Rsc = –400 МПа;

для ряда 2–2: = –587 МПа < –Rsc = –400 МПа,

принимаем Rsc = –400 МПа

для ряда 3–3: σs3 = –Rsc = –400 МПа.

Момент, воспринимаемый сечением второго яруса колонны в предельном состоянии по прочности, относительно ряда 1-1:

Mc = 0.40·0.313·22·(0.35 – 0.313 / 2) + 2·3.801·10-4·400 (0.35 – 0.2) +

+ 3·3.801·10-4·400 (0.35 – 0.05) = 715 кНм > MI = NI eI = 681 кНм.

Прочность сечений колонны в средней части второго яруса (I этаж здания) обеспечена.

II. Расчет концевых участков колонны у торцов (верхний и нижний концевые участки)

Вся продольная рабочая арматура 1 (схема 2), выполненная из 8 стержней Ø22 мм класса А500С оборвана у торцов колонны. В перехлест с концами 1 оборванной продольной арматуры колонны на концевом участке размещены анкерные стержни 2 жестко связанные с торцовыми угловыми пластинами 4 на сварке в раззенкованных отверстиях этих пластин (см. рис. 5). В месте перехлеста и анкеровки стержней 1 и 2 установлены сварные сетки 3.

Вся продольная рабочая арматура 1 (схема 2), выполненная из 8 стержней Ø22 мм класса А500С оборвана у торцов колонны. В перехлест с концами 1 оборванной продольной арматуры колонны на концевом участке размещены анкерные стержни 2 жестко связанные с торцовыми угловыми пластинами 4 на сварке в раззенкованных отверстиях этих пластин (см. рис. 5). В месте перехлеста и анкеровки стержней 1 и 2 установлены сварные сетки 3.

Исходные данные для расчета. Бетон колонны В40. Анкерные стержни 2 и арматура сварных сеток 3 предусмотрены из стали класса А500С. В сварных сетках принято вдоль обеих главных осей по 6 стержней Ø10 мм (as,xy = 7.85·10-5 м2). Шаг сеток по высоте s = 0.10 м. Rs, xy = 450 МПа. Расчет выполняем в соответствии со СНиП 2.03.01-84*.

1. Расчетная прочность на сжатие бетона Rb, red концевых участков с косвенным армированием

– коэффициент объемного армирования

= 2.69·10-2.

Здесь: Ac = bc hc = 0.35·0.35 м2 – площадь сечения ядра колонны;

– коэффициенты

= 0.378;

= 1.644;

Rb, red = Rb + φ μxy Rs, xy = 22 + 1.644·2.69·10-2·450 = 41.9 МПа.

2. Предварительный подбор площади сечения Asa анкерных стержней 2 торцовых пластин 4 выполняем по формуле

.

Здесь: Rsc = Rsc, a = 400 МПа – расчетное сопротивление сжатию соответственно рабочей арматуры 1 и анкерных стержней 2 (см. схему 2). As = 3.041·10-3 м2 – площадь сечения продольной арматуры 1, Rb = 22 МПа для бетона класса В40, Abk – площадь сечения бетона в сечении колонны (за вычетом площади сечения стержней 1 рабочей арматуры),

χ1 = (Ac – α As) / Ac = (0.35·0.35 – 5.56·3.041·10-3) / 0.35·0.35 = 0.862 – коэффициент, учитывающий влияние оборванных продольных стержней колонны на прочность анкеровки анкерных стержней

= 6.12·10-4 м2,

требуется 8 Ø10 А500С (Asa = 6.28·10-4 м2), принимаем Asa,min = 1.231·10-4 м2 (8 Ø14 А500С, asai = 1.539·10-4 м2.

3. Требуемую длину анкерных стержней определяем по методике СНиП 2.03.01-84* с введением дополнительного повышающего коэффициента на длину анкеровки, равного 1.8, а также χ1, учитывающего отрицательное влияние обрывов рабочей арматуры

.

Здесь: Rs = 450 МПа, Rb = 22 МПа, μxy = 2.69·10-2, dan = 1.4·10-2 м, коэффициент χ1 = 0.862 (см. выше), коэффициенты ωan = 0.65, Δ λan = 8 и λan = 15 согласно п. 5.14 СНиП 2.03.01-84*, коэффициент 1.8 учитывает полный обрыв рабочей арматуры 1 (см. схему 2) у торцов колонны

Окончательно принимаем (см. схему 2) lan, a = 0.55 м, с учетом заведения концов анкерных стержней 2 на 0.02...0.04 м над ближайшей следующей за расчетным сечением обрыва сварной сеткой.

4. Длину анкеровки стержней 1 обрываемой продольной арматуры lan, s аналогично

.

Здесь: кроме приведенных выше

χ2 = (Ac – α Asa) / Ac = (0.35·0.35 – 5.56·1.231·10-3) / 0.35·0.35 = 0.944 – коэффициент, учитывающий влияние анкерных стержней на анкеровку оборванной продольной арматуры колонны

.

С учетом высоты угловых ниш, толщины t торцовых пластин, принимаем высоту установки поперечных сварных сеток на высоту lН = 0.82 м от торцов колонны.

III. Расчет прочности колонны по параметрам концевых участков (см. схему 2)

Расчет по I предельному состоянию заключается в проверке прочности ядра колонны в пределах части сечения колонны, ограниченного по сторонам крайними стержнями сварных сеток. При этом, в расчет сечения колонны принимаем площадь поперечного сечения только анкерных стержней.

1. Геометрические характеристики. Площадь ядра сечения колонны Ac = bc x hc = 0.35 x 0.35 = 0.1225 м2, радиус инерции = 0.35·0.289 = 0.101 м.

Гибкость колонны (по ядру) = 19.4 > 14, = 5.6 > 4 – расчет выполняем с учетом влияния прогиба.

– момент инерции сечения ядра колонны

= 1.25·10-3 м4;

– момент инерции сечения анкерных стержней (см. схему 2)

=

= 1.84·10-5 м4;

– момент инерции бетонной части сечения ядра

– момент инерции бетонной части сечения ядра

Ibс = 1.25·10-3 – 1.84·10-5 = 1.232·10-3 м4;

– расчетный эксцентриситет продольного усилия NI:

ec = 1.33·10-2 + 1.41·10-2 = 2.74·10-2 м.

2. Коэффициент δe = 2.74·10-2 / 0.35 = 7.84·10-2, но не менее

= 0.234,

принимаем для расчета δe = 0.234.

Коэффициент, учитывающий работу колонны частью сечения

= 0.53.

Коэффициент длительности действия нагрузки φl = 1.75 (см. выше).

3. Условная критическая сила

=

= = 13.09 МН.

Коэффициент η, учитывающий влияние прогиба колонны на эксцентриситет усилия NI, составляет

= 1.403.

4. Эксцентриситет продольного усилия NI относительно ц.т. сечения ряда арматуры, наиболее удаленного от оси приложения этого усилия

= 0.188 м.

5. Момент продольной силы NI = 3762 кН, действующий в сечении колонны

Mc = NI eIс = 3762·0.188 = 709 кНм.

6. Расчетное сопротивление бетона сжатию в ядре колонны Rb, red = 41.9 МПа (см. выше п. 1, II)

– характеристика сжатой зоны бетона

ω = α – 0.008Rb + δ2 ≤ 0.9.

Здесь: α = 0.85, δ2 = 10μx = 10·2.69·10-2 = 0.269 > 0.15, принято δ2 = 0.15.

ω = 0.85 – 0.008·22 + 0.15 = 0.864 < 0.9.

Предельные напряжения в анкерных стержнях σsc, u = 400 МПа.

Часть сечения ядра, в пределах которой напряжения в стержнях достигают предельных значений (см. схему 2)

uс = hс – 2 eс η = 0.35 – 2·2.74·10-2·1.403 = 0.273 м > h02с = 0.261 м.

Это означает, что напряжения в 2 анкерных стержнях крайнего ряда 1–1 из их общего количества n s не достигли предельных значений, т.е. (ns – nc) = 2

ss = (ns – nс) h01c = 2·0.325 = 0.65 м.

7. Определим коэффициенты и параметры

= 1864 МПа;

=

= = 0.195 м.

Высота сжатой зоны

= 0.24 м.

Напряжения в анкерных стержнях

– для стержней ряда 1–1 (см. схему 2а):

= 272 МПа (растяжение) > –Rac = –400 МПа;

для ряда 2–2: = –148 МПа > –Rac = –400 МПа;

для ряда 3–3: = –1318 МПа < –Rac = –400 МПа;

для ряда 4–4: σs4 = –400 МПа.

Таким образом, полностью сжаты стержни не трех, а двух рядов. Поэтому требуется уточнить значения ss = 2·0.325 + 2·0.261 = 1.172 м,

= 0.163 м,

а также высоту сжатой зоны

= 0.245 м.

Напряжения в анкерных стержнях

ряда 1–1: = 272 МПа (растяжение);

ряда 2–2: = –148 МПа;

ряда 3–3 и 4–4: σs3 = σs4 = –400 МПа.

Момент, воспринимаемый сечением колонны только с анкерными стержнями относительно ряда 1–1 (см. схему 2), составляет величину

= 0.35·0.245·41.9·(0.325 – 0.245 / 2) + + 2·1.539·10-4·148 (0.325 – 0.261) + 2·1.539·10-4·400 (0.325 – 0.089) +

+ 2·1.539·10-4·400 (0.325 – 0.025)= 796.4 кНм > Mc = NI eIc = 709 кНм.

Все сечения колонны имеют требуемую прочность.

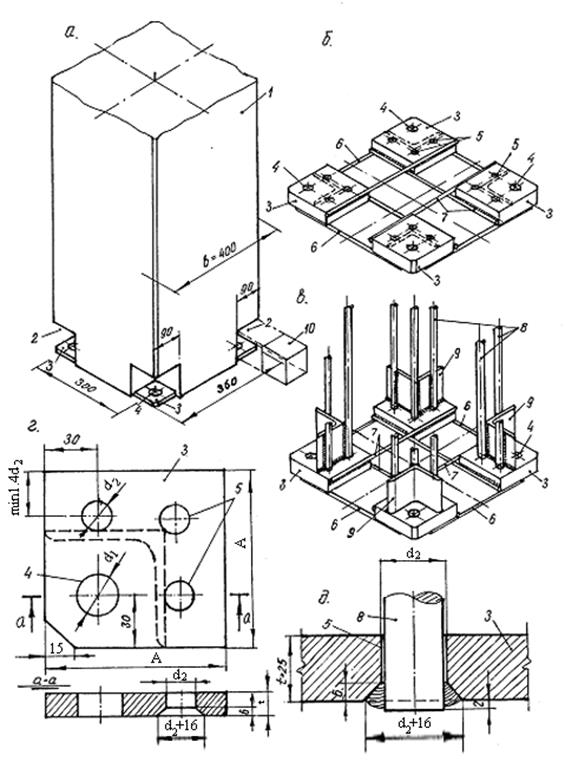

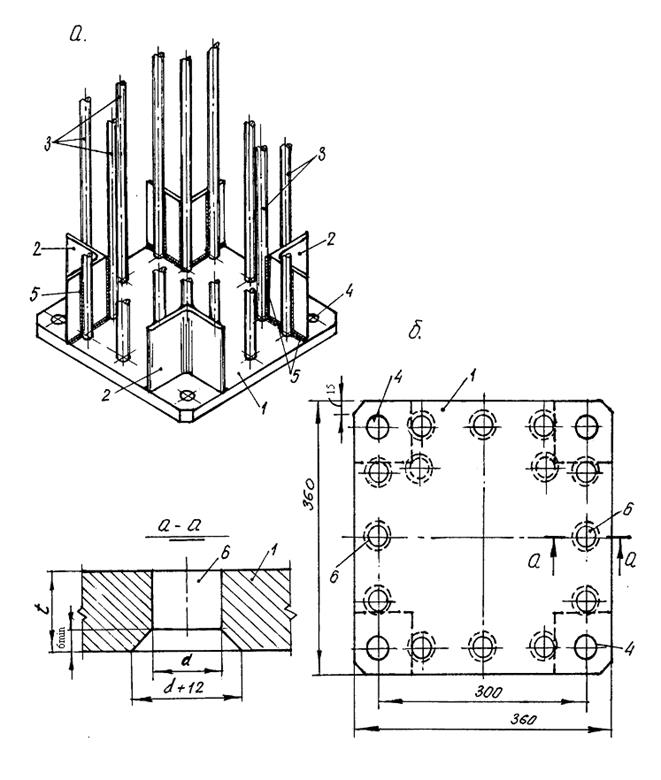

IV. Расчет торца колонны и стыка колонны с фундаментом на смятие бетона

А. Прочность торца колонны на смятие

Конструкцию торца колонны принимаем в виде, представленном на схеме 3. По углам торца колонны в месте угловых ниш размещены торцовые закладные детали 3 в виде стальных пластин 125х125 мм (ГОСТ 19903-74) с отверстиями 4 для винтового закрепления. С пластинами 3 на сварке в отверстиях 5 жестко связаны анкерные стержни 8, а также стальные уголки ∟90x90x7 мм, l = 120 мм (ГОСТ 8509-93), образующие угловые ниши 2. Все пластины 3 в плоскости торца колонны жестко на сварке связаны между собой посредством арматурных стержней 6 и 7.

1. Принимаем толщину t пластин торцовых закладных деталей

t ≥ 1.5dan = 1.5·14 = 21 мм, принимаем t = 22 мм.

2. Коэффициент объемного армирования μxy торца колонны, при косвенной арматуре 6 и 7 (см. схему 3), выполненной из стержней Ø12 мм класса А500С (as = 1.131·10-4 м2), и расстоянии s = 120 мм до ближайшей от торца колонны сварной сетки.

= 2.15·10-2.

= 0.303; = 1.876;

3. Расчетная прочность бетона торца колонны

Rb, red = Rb φb + φ μxy Rs, xy = 22·1 + 1.876·2.15·10-2·450 = 40.15 МПа.

Схема 3. Детали торца колонны

а – общий вид концевого участка колонны, б, в – торцовые закладные детали в сборе,

г, д – торцовая закладная деталь

1 – колонна, 2 – угловые ниши, 3 – торцовая закладная деталь (t = 22 мм, сталь ГОСТ 19903-74), 4 – сквозные отверстия для винтового закрепления, 5 – отверстия для закрепления анкерных стержней 8 (d = 14 мм, А500С), 6, 7 – арматурные связи (d =12 мм, А500С), 9 – уголки ∟90х90х7 ГОСТ 8509-93, l = 120 мм, 10 – пенополистирольные вкладыши

4. Площадь торцового сечения ядра колонны Ант, за вычетом площади, занимаемой угловыми нишами

Ант = 0.35·0.35 – 4 (8.3·10-2)2 = 9.49·10-2 м2.

Прочность приторцовых сечений колонны на сжатие составляет

Nнт = Rb, redт Ант + Rsc Asa,

где Asa = 1.231·10-3 м2 и Rsc = 400 МПа – площадь сечения и расчетное сопротивление сжатию анкерных стержней.

Nнт = 40.15·9.49·10-2 + 400·1.231·10-3 = 4300 кН > NI = 3762 кН.

Смятие торца колонны исключено.

Б. Прочность на смятие бетона стыкового зазора между торцом колонны и верхней гранью фундамента.

В зазоре между торцом колонны 1 и верхней гранью фундаментной конструкции (см. схему 4) размещен слой 10 бетона класса В25, содержащий сварную арматурную сетку 9. Колонна 1 связана с фундаментом анкерными болтами 6 и опирается торцовыми закладными деталями 5 на слой 10 бетона и юстировочные гайки 8, навернутые на анкерные болты 6. После выверки колонны 1 в проектное положение юстировочными гайками 8, положение колонны фиксируется крепежными гайками 7 на слое 10 свежеуложенного бетона.

В зазоре между торцом колонны 1 и верхней гранью фундаментной конструкции (см. схему 4) размещен слой 10 бетона класса В25, содержащий сварную арматурную сетку 9. Колонна 1 связана с фундаментом анкерными болтами 6 и опирается торцовыми закладными деталями 5 на слой 10 бетона и юстировочные гайки 8, навернутые на анкерные болты 6. После выверки колонны 1 в проектное положение юстировочными гайками 8, положение колонны фиксируется крепежными гайками 7 на слое 10 свежеуложенного бетона.

1. Прочность бетона Rb, red слоя 10 стыкового зазора при расчетной площади смятия Ac = Aloc = 0.35·0.35 = 0.1225 м2 составляет

Rb, red = Rb φb + φ μxy Rs, xy φs.

Здесь Rb = 14.5 МПа для бетона класса В25, φb = 1.0, Rs, xy = 450 МПа; коэффициент объемного армирования μxy при толщине слоя бетона 80 мм и, соответственно, шаге s = 0.08 / 2 = 0.04 м составляет

= 6.72·10-2;

= 1.236; = 0.682;

Rb, red = 14.5·1.15 + 0.682·6.72·10-2·450·1.0 = 37.2 МПа.

2. Прочность сечения в заполненном стыковом зазоре при проектной прочности бетона (класс В25). Анкерные болты М30 выточены в верхней части из арматурных стержней Ø36 мм (сталь класса А500С). По низу резьбы на стержни 6 оперт закладной стальной лист 12 (см. схему 4) толщиной 4 мм из горячекатаной стали (ГОСТ 19903-74), для чего в листе 12 по углам для пропуска анкерных болтов выполнены отверстия Ø30.5 мм. Площадь сечения нетто одного анкерного болта составляет ant = 5.6·10-4 м2.

Прочность сечения в зазоре при центральном сжатии составляет

Nu = Rb,red (Ac – nb ant) + Rsca nb ant.

Здесь: nb = 4 – анкерные стержни.

= 5386 кН > NI = 3762 кН.

Наибольший момент, который способно воспринять сечение в стыке при xc = 0.242 м, Rb, red = 35.1 МПа, (h01c – h02c) = 0.30 м – при σsi = 400 МПа и четырех анкерных болтах ant = 5.6·10-4 м2 составит (см. раздел III примера)

Mu = bc xc Rb, red (h01c – xc / 2) + 2 ant σsi (h01c – h02c) =

= [0.35·0.24·35.1·(0.325 – 0.24 / 2) + 2·5.6·10-4·400·0.30]·103 =

= 738.8 кНм > NI eI = 709 кНм.

В. Расчет бетона фундамента под торцом колонны на местное сжатие и анкеровки анкерных стержней в фундаментной плите (без учета арматуры фундамента)

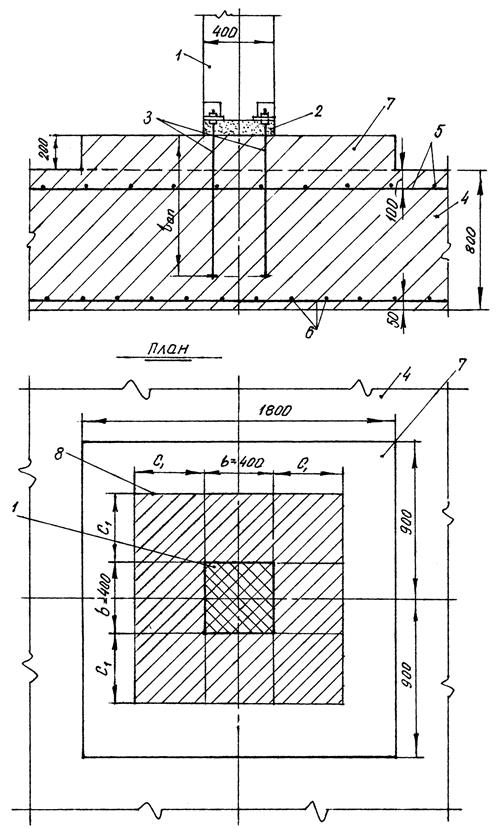

1. Фундамент монолитная железобетонная плита толщиной 80 см с выступающими кверху на 20 см железобетонными тумбами (схема 5). Бетон класса В25 (Rb = 14.5 МПа, Rbt = 1.05 МПа).

– расчетное сопротивление бетона фундамента Rb, loc на местное сжатие (согласно СНиП 2.03.01-84*) определится

Rb,loc = α φb γ Rb.

Здесь: Rb = 14.5 МПа, α = 13.5 Rbt / Rb = 13.5·1.05 / 14.5 = 0.98, γ = 0.9 (табл. 15, поз. 9 СНиП 2.03.01-84*), , Ab, loc2 = (3b)2 = 1.44 м2 – расчетная площадь смятия, Ab, loc1= b2 = 0.16 м2 – площадь сечения колонны,

= 2.08 < 2.5;

Rb, loc = 0.98·2.08·0.9·14.5 = 26.6 МПа.

Усилие NI, передающееся от колонны на фундамент, воспринимают анкерные болты и бетон фундамента, работающий под торцом колонны на смятие, т.е.

NI ≤ ψ Ab, loc1 Rb, loc + ψs1 Rsc Asa.

Здесь: ψ = 1.0 – при равномерном распределении напряжении в бетоне по контакту, Ab, loc1 = 0.16 м2, Rb, loc = 26.6 МПа, Rsc = 400 МПа, Asa = 4·1.018·10-3 = 4.072 м2 – площадь сечения анкерных стержней диаметром 36 мм из стали класса А500С, ψs1 = 0.70 – коэффициент, учитывающий неравномерность включения в работу анкеров по их длине

Nf,loc = 1.0·0.16·26600 + 0.7·400000·4.072·10-3 = 5396 кН > NI = 5190 кН.

Смятие бетона верха фундамента под колонной исключено.

Схема 5. Узел сопряжения колонны с фундаментной плитой

1 – колонна, 2 – стыковой зазор, 3 – анкерные стержни 4 Ø36 A500C, 4 – монолитная железобетонная плита (бетон В25), 5 – верхняя сетка из арматуры Ø16 класса A500C (размер ячейки 250х250 мм), 6 – нижняя сетка из арматуры Ø16 A500C с размером ячейки 200х200 мм,

7 – железобетонная тумба 200х1900х1900 мм (арматура условно не показана), 8 – расчетная площадь смятия бетона Aloc2 (c1 = b)

2. Расчет длины анкеровки анкерных стержней выполняем применительно к пп. 5.13...5.15 СНиП 2.03.01-84* для реальной конструкции фундамента и диаметра анкерных стержней (d = 36 мм, сталь класса А500С, Rs = 450 МПа)

При наличии концевых фиксаторов требуемая длина анкерных стержней равна

При наличии концевых фиксаторов требуемая длина анкерных стержней равна

где ωan = 0.50; Δ λan = 8; dan = 3.6·10-2; Rs = 450 МПа; Rb = 14.5 МПа; θ2 – коэффициент, учитывающий наличие концевого фиксатора анкерного стержня в виде шайбы толщиной 20 мм. При квадратной в плане шайбе со стороной θ1 dn и при круглой шайбе диаметром θ1dn – θ2 = 0.8θ1.

Принимаем квадратную шайбу со стороной 3dan – тогда = 2.54.

что больше

lan,min = λan d = 12·3.6·10-2 = 0.43 м.

Окончательно принимаем lan = 0.57 м по условиям размещения в фундаментной плите.

V. Расчет монолитных ригелей диска перекрытия на смятие бетона в сквозном проеме колонны

В сквозном проеме колонны размещены монолитные ригели перекрытия подвала (см. схему 7). Бетон колонн класса В40, бетон монолитных ригелей класса В25 по прочности. Проверить прочность узла сопряжения монолитных ригелей и приемлемость принятого конструктивного решения. Рассматриваемая колонна расположена на кромке диска перекрытия.

Из-за отсутствия данных по армированию ригелей обоих направлений, размещенных в проеме колонны, для выполнения настоящего расчета требуется принять возможное минимальное армирование ригелей. Фактическое насыщение этой арматуры в стыках будет большим. После уточнения армирования ригелей можно произвести перерасчет с точными данными по армированию. Принимаем по верху и по низу условное продольное армирование обоих ригелей 2 и 3 в стыке с колонной одинаковым и равным 4 Ø10 A500C. Таким образом, на плане сечения колонн 40х40 см по верху и по низу в проеме образуется две перекрестные сетки по 4 стержня диаметром 10 мм в каждом направлении. Ширина обоих монолитных ригелей принята одинаковой и равной br = 0.5 м.

1. Расчет ригелей без учета рабочей арматуры ригелей.

1. Расчет ригелей без учета рабочей арматуры ригелей.

– расчетное сопротивление бетона на местное сжатие (схема 7)

Rb,loc = α φb γ Rb.

Здесь: α = 13.5 Rbt / Rb = 13.5·1.05 / 14.05 = 0.98,

,

Aloc2 = c2 br + 3 c1 br = 4·0.4·0.5 = 0.8 м2 (см. рис. 13 и схему 7) – расчетная площадь смятия,

Aloc1= b2 = 0.16 м2 – площадь смятия,

= 1.72, γ = 0.9 (табл. 15, поз. 9 СНиП 2.03.01-84*),

Rb, loc = 0.98·1.71·0.9·14.5 = 21.87 МПа.

– усилие, при котором может быть смят бетон монолитных ригелей в стыковом проеме колонны

N = ψ Aloc1 Rb, loc = 1.0·0.16·21870 = 3499 кН < NI = 3762 кН.

Здесь ψ = 1.0. Это означает, что в расчете требуется учитывать армирование ригелей.

2. Расчет стыка с учетом условной рабочей арматуры ригелей

– расчетное сопротивление бетона ригелей на местное сжатие с учетом армирования ригелей (п. 3.41 СНиП 2.03.01-84*)

Rb, red = Rb φb + φ μxy Rs, xy φs.

Здесь: φb = 1.71, φs = 1, коэффициент объемного армирования

= 1.12·10-2;

= 0.206;

= 2.29;

Rb, red = 14.5·1.71 + 2.29·1.12·10-2·450·1.0 = 36.3 МПа.

Усилие, вызывающее смятие бетона ригелей в стыковом зазоре колонны с учетом наличия в бетоне ригелей их минимальной рабочей арматуры составит

N = Rb,red Aloc1 = 36.3·103·0.16 = 5814 кН > NI = 3762 кН.

Смятие бетона ригелей класса В25 по прочности в стыковом проеме колонны, выполненной из бетона класса В40, с учетом армирования исключено.

Примечание: если по результатам расчета ригелей в составе дисков перекрытий содержание арматуры в их сечениях в узле пересечения с колонной превышает принятое условное в приведенном расчете (п. V примера 1) допускается перерасчет стыка на смятие бетона не производить.

Пример 2. Рассчитать сборную железобетонную двухярусную колонну каркаса зданий серии Б1.020.1-7 с плоскими винтовыми стыками ВИНСТ. Высота первого яруса колонны (подвал) 2,80 м, высота второго яруса (первый этаж) 3,50 м. Колонна понизу оперта на монолитную фундаментную плиту посредством стыка ВИНСТ, а по верху на нее оперта колонна через стык ВИНСТ, расположенный на высоте 80 см под перекрытием 1-го этажа.

Продольное усилие по I группе предельных состояний NI = 5192 кН, наибольший момент MImax = 21,2 кН∙м. Продольное усилие по II группе предельных состояний NII = 4400 кН, lN = 1,4·10–3 м.

Принимаем размеры сечения колонны b x h = 0,40 x 0,40 м. Бетон класса В50 по прочности (Rb = 27,5 МПа, Rb, ser = 36,0 МПа, Eb = 39000 МПа). Продольная арматура колонны – 4 стержня диаметром 32 мм класса А500С (As = 3,217∙10–3 м2, as = 8,04∙10–4 м2). Поперечная арматура – вязаные хомуты диаметром 8 мм класса А240 с шагом 25 см по высоте.

1. Расчет стержня колонны

1.1. Нижний ярус (подвал) h0 = 2,8м. Расчетная длина l0 = 0,7∙2,8 = 1,96 м. Гибкость колонны при радиусе инерции i = b  = 0,1156

= 0,1156

.

.

Расчет выполняем по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба на прочность колонны.

Расчет выполняем по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба на прочность колонны.

– Геометрические характеристики и коэффициенты.

Случайный эксцентриситет  м.

м.

Расчетный эксцентриситет  м.

м.

Момент инерции поперечного сечения колонны:

м4.

м4.

| Момент инерции сечения продольной арматуры:

м4.

Момент инерции бетонной части сечения: м4.

Момент инерции бетонной части сечения:

м4

Соотношение модулей упругости арматуры и бетона: м4

Соотношение модулей упругости арматуры и бетона:

|

Коэффициент  , но не менее величины

, но не менее величины  (СНиП 2.03.01-84*).

(СНиП 2.03.01-84*).

Для расчета Ncr принимаем δe = 0.176.

Коэффициент длительного действия нагрузки:

– Условная критическая сила Ncr:

МН.

МН.

– Коэффициент, учитывающий влияние прогиба на прочность колонны:

– Эксцентриситет продольного усилия NI с учетом прогиба относительно ц.т. сечения наименее напряженного ряда арматуры 1-1:

м.

м.

– Момент, создаваемый продольным усилием NI в наиболее напряженных поперечных сечениях колонны равен:  кНм.

кНм.

– Прочность поперечного сечения колонны:

Характеристика сжатой зоны бетона:

σsc, u = 400 МПа.

Высота зоны u с предельно сжатыми (до σsc, u) продольными стержнями:

м

м  м, таким образом ss = 0.

м, таким образом ss = 0.

Характеристики  МПа,

МПа,

м.

м.

Высота сжатой зоны:  м.

м.

– Проверка напряжений в стержнях продольной арматуры:  .

.

Для ряда 1:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

Для ряда 2:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

В стержнях ряда 1-1 продольной арматуры колонны предельные напряжения не достигнуты.

– Момент, воспринимаемый поперечным сечением колонны относительно ц.т. сечения арматуры 1 ряда:

МНм

МНм  кНм

кНм  кНм.

кНм.

Требуется либо повысить прочность бетона колонны, либо увеличить содержание в ней продольной арматуры.

1.1.а. Принимаем продольную арматуру – 8 стержней диаметром 25 мм из стали класса А500С (а s = 4,909∙10-4м2; As = 3,927∙10-3 м2) с двойными вязаными хомутами.

|

м4. м4.

м4. м4.

|

МН.

МН.

м.

м.

кНм.

кНм.  м.

м.

Все стержни сжаты: ss = 0.

xu = 0,421 м.

xu = 0,421 м.

Проверка напряжений при B = 936,2 МПа.

В ряду 1-1:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

В ряду 2-2:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

В ряду 3-3:  МПа.

МПа.

Момент, воспринимаемый сечением колонны относительно ряда 1-1:

МНм

МНм  кНм

кНм  кНм.

кНм.

1.2. Второй ярус (первый этаж) H = 3,5 м. Сечение колонны такое же, как и в пределах высоты подвала. Расчетная длина l0 = 0,7∙3,5 = 2,45 м. Гибкость колонны при радиусе инерции i = 0,1156

l0/b = 2.45/0.40 = 6.12 > 4. Расчет ведем по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба.

l0/b = 2.45/0.40 = 6.12 > 4. Расчет ведем по недеформированной схеме с учетом влияния прогиба.

Согласно п.1.1. и 1.1.а: Is = 6.63·10-5 м2; Ib = 2.064·10-3 м4.

МН.

МН.

,

,  м.

м.

Момент, действующий в сечениях колонны I-го этажа от продольной силы

NI = 5192 кН: MI = 5192∙0,167 = 865 кНм.

Момент, воспринимаемый сечениями колонны 1-го этажа:

Mc = 909,4 кНм > 865,0 кНм (см. выше п.1.1.а).

Прочность колонны по сечениям в середине ее высоты обеспечена.

2. Расчет концевых участков колонны у торцов

2.1. Расчетная прочность бетона с косвенным армированием на сжатие

Сетки по 6 стержней Ø10 мм (  м2). Шаг сеток по высоте s = 0,10 м; Rs, xy = 450МПа. Коэффициент объемного армирования

м2). Шаг сеток по высоте s = 0,10 м; Rs, xy = 450МПа. Коэффициент объемного армирования

Коэффициенты

МПа.

МПа.

2.2. Требуемая площадь сечения Asa анкерных стержней торцовых пластин:

здесь: Rsc = Rsc,a = 400 МПа, As = 3,927∙10-3 м2 (8Ø25 A500C),

Rb = 27,5 МПа, Abk = 0,40∙0,40 – 3,927∙10-3 = 0,156 м2.

Ac = 0,35∙0,35 = 0,1225 м2.

м2.

м2.

Принимаем 8Ø18 A500C (  м2).

м2).

2.3.Требуемую длину анкерных стержней определяем по формуле:

здесь:  МПа,

МПа,  МПа

МПа

мм

мм  м<

м<

м.

м.

Окончательно принимаем длину анкеровки анкерных стержней lan = 0,60 м.

2.4. Длину анкеровки lans стержней продольной арматуры 1, обрываемой у торцов колонны, определим аналогично

здесь  – коэффициент, учитывающий влияние анкерных стержней на условия анкеровки обрываемых продольных стержней:

– коэффициент, учитывающий влияние анкерных стержней на условия анкеровки обрываемых продольных стержней:

м

м  м.

м.

С учетом высоты угловых ниш 0,10 м, высота установки поперечных сварных сеток от торцов колонн составляет:

lН = 0,76 + 0,02 + 0,10 = 0,90 м.

Количество поперечных сварных сеток у торцов колонн: принимаем 9 сеток.

2.5.Прочность колонны по параметрам концевых участков, принимая в расчет в поперечном сечении только площадь сечения(8Ø18мм А500С) анкерных стержней Asan = 2,04∙10-3 м2; а san = 2,545∙10-4 м2.

– Геометрические характеристики.

Площадь сечения ядра Ac = bc x hc = 0,35∙0,35 = 0,1225 м2;

Радиус инерции  м;

м;

Гибкость колонны подвальной части по ядру:

Расчет выполняем с учетом влияния прогиба.

Расчет выполняем с учетом влияния прогиба.

| – Момент инерции сечения ядра колонны:

= 1.25·10-3 м4;

– Момент инерции сечения анкерных стержней: = 1.25·10-3 м4;

– Момент инерции сечения анкерных стержней:

|

м4.

м4.

– Момент инерции бетонной части сечения ядра:

Ibc = 1,25∙10-3 – 2,657∙10-5 = 1,223∙10-3 м4.

– Расчетный эксцентриситет ес = 1,47∙10-2 м.

– Коэффициент  принимать не менее

принимать не менее

δe,min

Принимаем δe = δe,min = 0.169.

Условная критическая сила:

МН.

МН.

Эксцентриситет продольного усилия NI относительно наименее сжатых стержней:

м.

м.

– Момент продольной силы NI = 5192 кН, действующий в сечениях колонны:

кНм.

кНм.

– Расчетное сопротивление бетона сжатию в ядре колонны Rb, red = 49,4 МПа;

– Характеристика сжатой зоны бетона

здесь:  принимаем

принимаем

– Предельные напряжения в анкерных стержнях σsc, u = 400 МПа.

Часть сечения ядра, в пределах которой напряжения в стержнях достигает предельных значений:

м

м  м.

м.

Из общего количества nsa анкерных стержней два стержня ряда 1-1 менее напряжены (ns – nc) = 2: ss = (ns – nc) h01c = 2·0.325 = 0.65 м.

– Коэффициенты и параметры:

МПа.

МПа.

м.

м.

Высота сжатой зоны:

м.

м.

Напряжения в анкерных стержнях:

ряда 1-1:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

ряда 2-2:  МПа

МПа  МПа.

МПа.

ряда 3-3 и 4-4:  МПа.

МПа.

Момент, воспринимаемый сечениями колонны только с анкерными стержнями, относительно наименее напряженного ряда 1-1 составляет:

МНм

МНм  кНм

кНм  кНм.

кНм.

Прочность колонны обеспечена по всем сечениям.

3. Расчет торцов колонны и стыков колонны

Поскольку в двухъярусной колонне (подвал и 1 этаж здания) расчетное продольное усилие NI = 5,192 МН > 5,0 МН по обоим торцам колонны установлены сплошные торцовые листы с размером в плане 360x360 мм и толщиной 20 мм, выполненные из горячекатанной стали по ГОСТ 19903-74 (или из полосовой стали шириной 360 мм по ГОСТ 8200-70).

3.1. Прочность торцов колонны на смятие.

– Коэффициент объемного армирования μxy торца колонны при сплошном торцовом листе толщиной 20 мм и расстоянии s = 120 мм до ближайшей от торца поперечной сварной сетки (см. выше п.2.1.):

Коэффициенты:  ;

;

МПа.

МПа.

– Площадь приторцовых сечений ядра колонны за вычетом площади, занимаемой угловыми нишами составляет:

м2.

м2.

– Прочность приторцовых сечений колонны на сжатие составляет:

где Rsc = 400 МПа, Asa = 2,04∙10-3м2 – расчетное сопротивление сжатию и площадь сечения анкерных стержней.

где Rsc = 400 МПа, Asa = 2,04∙10-3м2 – расчетное сопротивление сжатию и площадь сечения анкерных стержней.

МН

МН  кН

кН  кН.

кН.

Смятие бетона у торцов колонны исключено.

3.2. Прочность стыка колонны с фундаментной конструкцией:

A. Бетон стыкового зазора под торцом колонны класса В25 (Rb = 14,5МПа). Размер стыкового зазора составляет 80 мм, в стыковом зазоре размещена сварная сетка по 6 стержней диаметром 10 мм класса А500С в обоих направлениях. Расстояние от сетки до торца колонны и до верхней грани фундамента s = 0,04 м. Расчетная прочность бетона Rstb, red стыка при проценте объемного армирования

МПа.

МПа.

здесь γ = 1.15 – размещение бетона в стыке толщиной менее 100 мм;

– Прочность сечения в бетоне стыкового заполнения на сжатие составляет:

здесь Ac = 0,1225 м2; nа = 4 – количество анкерных стержней (болтов), закрепляемых в фундаменте. Анкерные болты М30 выточены в верхней части из стержней &36 мм арматуры класса А500С; расчетная площадь сечения анкерного болта а nt = 5,6∙10-4м2; Ras = 400МПа.

5.385МН

5.385МН  кН

кН  кН.

кН.

Армированный бетон в стыковом зазоре между торцом колонны и верхом фундамента обеспечивает восприятие продольного расчетного усилия, действующего в стыке.

Б. Прочность на смятие бетона фундаментной конструкции

– Расчетное сопротивление бетона фундамента на местное сжатие (согласно СНиП 2.03.01-84*) определяется:

здесь  МПа (бетон класса В25),

МПа (бетон класса В25),

(табл. 15, поз. 9 СНиП 2.03.01-84* при не учете армирования фундамента);

(табл. 15, поз. 9 СНиП 2.03.01-84* при не учете армирования фундамента);

м2.

м2.

| Rb, loc = 0.98·2.08·0.9·14.5 = 26.5 МПа.

– Усилие NI, передающееся от колонны на фундамент, воспринимают анкерные болты и бетон фундамента, работающий под торцом колонны на смятие, т.е.

здесь: ψ = 1,0 при равномерном распределении напряжений в бетоне по контакту стыка,

здесь: ψ = 1,0 при равномерном распределении напряжений в бетоне по контакту стыка,

|

Ab, loc1=0,16 м2; Rb, loc=26,6МПа, Rsc=400МПа, Asa=4∙1,018∙10-3=4,072∙10-3м2 – площадь сечения анкерных стержней по их длине, ψs1 = 0,7 – коэффициент, учитывающий неравномерность включения анкерных стержней в работу по их длине.

кН

кН  кН.

кН.

Смятие бетона фундамента под торцом колонны исключено.

Дата добавления: 2022-11-11; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!