В эволюции всех групп организмов за периодом арогенеза всегда следует период возникновения частных приспособлений — аллогенез.

27.04.2020

Лекция

Тема 5.3 Микро- макро-эволюция

Цель: Показать ход эволюции на микро- и макроуровнях

Задание: Законспектировать. Выписать главные определения – 8 баллов

Микро- макро-эволюция

Популяция — самая мелкая из групп особей, способная к эволюционному развитию, поэтому её называют элементарной единицей эволюции.

Отдельно взятый организм не может являться единицей эволюции — эволюция происходит только в группе особей.

Естественный отбор идет по фенотипам (признакам), по-этому для эволюции нужно разнообразие особей в популяции. Отбирая наиболее "выгодные" фенотипы, естественный отбор оставляет "выгодные" генотипы (комбинации генов). В результате выживают и оставляют потомство особи с наиболее выгодными в данных условиях генотипами.

Совокупность генотипов всех особей популяции — генофонд — основа микроэволюционных процессов в природе.

Вид как целостная система не может быть принят за единицу эволюции, т.к. обычно виды распадаются на составные их части — популяции. Вот почему роль элементарной эволюционной единицы принадлежит популяции.

Общая схема микроэволюции

Микроэволюция — эволюционные процессы, происходящие на уровне популяции (т. е. внутри вида), ведущие к накоплению наследственных особенностей и приводящие к образованию нового вида.

Популяция является элементарной единицей эволюции.

Генофонд популяции — это совокупность генов организмов данной популяции.

Элементарные эволюционные факторы — факторы, способствующие изменению генофонда популяций: мутации, миграции, поток генов, популяционные волны, дрейф генов, изоляция.

МИГРАЦИИ И ПОТОК ГЕНОВ

Поток генов — перенос генов между популяциями.

Большую роль в осуществлении потока генов играют миграции, кочевки, перелеты, перенос пыльцы и семян ветром, насекомыми. В зависимости от вида организмов в каждом поколении, по мнению Э. Майра, имеется от 30 до 50 % пришельцев. Именно благодаря потоку генов на обширных территориях наблюдается фенотипическая однородность особей.

ЗАКОН МАЙРА

Благодаря свободному скрещиванию при миграции происходит обмен генами между особями популяции одного вида (поток генов). При этом гены мигрирующих особей включаются при скрещивании в генофонд популяций. В результате генофонд популяций обновляется.

Например, клоп-черепашка разлетается по направлению ветра. Клопы не обязательно возвращаются в места рождения. Дальность полета на зимовку зависит от упитанности. В результате на зимовках оказываются клопы из разных мест. Часть клопов вообще не улетает далеко, а остается зимовать в ближайших лесопосадках.

Группы крови человека системы АВО: частота гена А меняется с Востока на Запад — от низкой к высокой, частота гена В, наоборот, от высокой к низкой. Такой градиент концентраций этих генов объясняют крупными миграциями людей с азиатского Востока в Европу в период с 500 до 1500 гг. н. э.

ДРЕЙФ ГЕНОВ

Дрейф генов — случайное изменение концентрации аллелей в небольшой, полностью изолированной популяции.

Дрейф генов непредсказуем. Небольшую популяцию он может привести к гибели, а может сделать ее еще более приспособленной к данной среде и усилить ее дивергенцию от родительской популяции.

Он происходит вследствие увеличения количества гомозигот при близкородственном скрещивании.

В 1419 г. на корабле случайно оказалась беременная крольчиха, которая родила во время путешествия. Все детеныши были выпущены на остров Порту-Санту. Популяция кроликов на острове сильно увеличилась. Кролики сильно уменьшились в размерах. По окраске кролик с Порту-Санту значительно отличается от обыкновенного. Они необычайно дики и проворны. По своим привычкам они более ночные животные. С другими породами не скрещиваются (образование нового вида).

МУТАЦИИ

Мутация — случайное скачкообразное изменение генотипа.

Генные мутации, затрагивающие доминантные гены, а также хромосомные и геномные мутации чаще снижают приспособленность особи и не так важны для эволюции. Хотя известно, что в природе полиплоидные формы растений имеют преимущество перед диплоидными.

Возможны следующие исходы проявления мутаций:

· летальные (не совместимые с жизнью) мутации исчезнут из популяции вместе с их носителями;

· мутации, вызывающие стерильность особей, не могут иметь значения, так как их носители бесплодны;

· мутации, не оказывающие отрицательного воздействия на особь, включаются в генофонд популяций.

Следовательно, фенотипически однородная природная популяция является гетерогенной, что обусловливает ее возможность эволюционировать.

Популяция, как губка, накапливает мутации, при этом ее приспособленность не нарушается. Следовательно, рецессивные мутации представляют собой «скрытый резерв наследственной изменчивости», что важно для эволюционного процесса.

Популяции на протяжении многих поколений стабильны и относительно однородны. Это объясняется действием стабилизирующего отбора. А поскольку отбор идет по фенотипу, то возможность сохранения мутанта будет определяться степенью нарушения приспособленности этой особи. Сильно уклонившиеся формы устраняются отбором. Таким образом поддерживается внешняя стабильность популяции.

Материал для эволюционного процесса дает и комбинативная изменчивость. Создавая новые сочетания генов в генотипе, она увеличивает разнообразие особей в популяции и предоставляет естественному отбору поле деятельности.

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ (ВОЛНЫ ЖИЗНИ)

Популяционные волны — колебания численности особей в популяции. Их причинами могут быть различные изменения окружающей среды: засуха, наводнения, снежные зимы, болезни, наличие паразитов, врагов, нехватка кормовых ресурсов и др. В урожайные годы численность особей в какой-либо популяции может повыситься, вслед за чем произойдет ее спад.

Например, увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев).

Волны жизни приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций. При снижении особей в популяции из ее генофонда могут выпасть редкие аллели, и наоборот, при возрастании количества особей такие аллели могут распространяться. Популяционные волны, таким образом, случайны и служат поставщиком эволюционного материала.

В малочисленных популяциях (менее 500 особей), просуществовавших на протяжении многих поколений в изоляции от других популяций своего вида, влияние случайных факторов может выйти на первый план по отношению к действию отбора. Случайное изменение концентраций аллелей в популяции называется дрейфом генов .

ИЗОЛЯЦИЯ

Изоляция — возникновение любых барьеров, ограничивающих свободное скрещивание. Различают пространственную и биологическую изоляцию.

Пространственная изоляция может привести к глубоким внутренним различиям, к генетической несовместимости и, следовательно, к возникновению новых видов.

Биологическая изоляция может произойти на одной территории между группами особей с измененными поведением, морфологическими, функциональными и другими признаками, препятствующими скрещиванию.

Изоляция как эволюционный фактор не создает новых генотипов или внутривидовых форм. Значение ее в эволюции состоит в том, что она закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки. Действие изоляции, как и других факторов, ненаправленно.

Таким образом, мутации, миграции, популяционные волны, дрейф генов, изоляция —ненаправленные факторы эволюции. В природе они действуют совместно, однако роль каждого может усиливаться в конкретной обстановке. Все эти факторы обеспечивают генетическую неоднородность популяций.

Макроэволюция — процесс формирования надвидовых таксонов (семейств, отделов, типов, классов).

К маакроэволюции можно отнести и возникновение и развитие жизни на Земле.

Процесс эволюции не обязательно связан с усложнением организации. Именно поэтому в современной живой природе одновременно с высокоорганизованными формами существуют и низкоорганизованные. Ж. Б. Ламарк объяснял существование примитивных форм постоянным самозарождением простых организмов из неорганической материи. Ч. Дарвин же считал, что существование высших и низших форм не представляет затруднений для объяснения, «так как естественный отбор, или выживание наиболее приспособленных, не предполагает обязательного прогрессивного развития — он только дает преимущество тем изменениям, которые благоприятны для обладающего ими существа в сложных условиях жизни… А если от этого нет никакой пользы, то естественный отбор или не будет вовсе совершенствовать эти формы, или усовершенствует их в очень слабой степени, так что они сохранятся на бесконечные времена на их современной низкой ступени организации».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ

К этой проблеме в начале 20-х годов обратился А. Н. Северцов. Учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником И. И. Шмальгаузеном. К основным направлениям эволюции относятся:

1. Биологический прогресс

2. Биологический регресс

Биологический прогресс

Биологический прогресс — возрастание приспособленности организмов к окружающей среде (по А. Н. Северцову).

Критерии биологического прогресса:

· увеличение численности;

· повышение видового разнообразия (прогрессивная дифференциация);

· расширение ареала.

МЕХАНИЗМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

· возникновение новых приспособлений снижает гибель особей

· средний уровень численности вида возрастает

· увеличивается плотность населения

· обостряется внутривидовая конкуренция + возрастает приспособленность

· расширяется ареал

· вид заселяет новые территории и вынужден приспосабливаться к новым условиям

· отдельные популяции приобретают разные признаки (дивергенция признаков)

· образование дочерних таксонов

ПУТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Популяция является элементарной единицей эволюции.

Генофонд популяции — это совокупность генов организмов данной популяции.

Элементарные эволюционные факторы — факторы, способствующие изменению генофонда популяций: мутации, миграции, поток генов, популяционные волны, дрейф генов, изоляция.

МИГРАЦИИ И ПОТОК ГЕНОВ

Поток генов — перенос генов между популяциями.

Большую роль в осуществлении потока генов играют миграции, кочевки, перелеты, перенос пыльцы и семян ветром, насекомыми. В зависимости от вида организмов в каждом поколении, по мнению Э. Майра, имеется от 30 до 50 % пришельцев. Именно благодаря потоку генов на обширных территориях наблюдается фенотипическая однородность особей.

ЗАКОН МАЙРА

Благодаря свободному скрещиванию при миграции происходит обмен генами между особями популяции одного вида (поток генов). При этом гены мигрирующих особей включаются при скрещивании в генофонд популяций. В результате генофонд популяций обновляется.

Например, клоп-черепашка разлетается по направлению ветра. Клопы не обязательно возвращаются в места рождения. Дальность полета на зимовку зависит от упитанности. В результате на зимовках оказываются клопы из разных мест. Часть клопов вообще не улетает далеко, а остается зимовать в ближайших лесопосадках.

Группы крови человека системы АВО: частота гена А меняется с Востока на Запад — от низкой к высокой, частота гена В, наоборот, от высокой к низкой. Такой градиент концентраций этих генов объясняют крупными миграциями людей с азиатского Востока в Европу в период с 500 до 1500 гг. н. э.

ДРЕЙФ ГЕНОВ

Дрейф генов — случайное изменение концентрации аллелей в небольшой, полностью изолированной популяции.

Дрейф генов непредсказуем. Небольшую популяцию он может привести к гибели, а может сделать ее еще более приспособленной к данной среде и усилить ее дивергенцию от родительской популяции.

Он происходит вследствие увеличения количества гомозигот при близкородственном скрещивании.

В 1419 г. на корабле случайно оказалась беременная крольчиха, которая родила во время путешествия. Все детеныши были выпущены на остров Порту-Санту. Популяция кроликов на острове сильно увеличилась. Кролики сильно уменьшились в размерах. По окраске кролик с Порту-Санту значительно отличается от обыкновенного. Они необычайно дики и проворны. По своим привычкам они более ночные животные. С другими породами не скрещиваются (образование нового вида).

МУТАЦИИ

Мутация — случайное скачкообразное изменение генотипа.

Генные мутации, затрагивающие доминантные гены, а также хромосомные и геномные мутации чаще снижают приспособленность особи и не так важны для эволюции. Хотя известно, что в природе полиплоидные формы растений имеют преимущество перед диплоидными.

Возможны следующие исходы проявления мутаций:

· летальные (не совместимые с жизнью) мутации исчезнут из популяции вместе с их носителями;

· мутации, вызывающие стерильность особей, не могут иметь значения, так как их носители бесплодны;

· мутации, не оказывающие отрицательного воздействия на особь, включаются в генофонд популяций.

Следовательно, фенотипически однородная природная популяция является гетерогенной, что обусловливает ее возможность эволюционировать.

Популяция, как губка, накапливает мутации, при этом ее приспособленность не нарушается. Следовательно, рецессивные мутации представляют собой «скрытый резерв наследственной изменчивости», что важно для эволюционного процесса.

Популяции на протяжении многих поколений стабильны и относительно однородны. Это объясняется действием стабилизирующего отбора. А поскольку отбор идет по фенотипу, то возможность сохранения мутанта будет определяться степенью нарушения приспособленности этой особи. Сильно уклонившиеся формы устраняются отбором. Таким образом поддерживается внешняя стабильность популяции.

Материал для эволюционного процесса дает и комбинативная изменчивость. Создавая новые сочетания генов в генотипе, она увеличивает разнообразие особей в популяции и предоставляет естественному отбору поле деятельности.

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ (ВОЛНЫ ЖИЗНИ)

Популяционные волны — колебания численности особей в популяции. Их причинами могут быть различные изменения окружающей среды: засуха, наводнения, снежные зимы, болезни, наличие паразитов, врагов, нехватка кормовых ресурсов и др. В урожайные годы численность особей в какой-либо популяции может повыситься, вслед за чем произойдет ее спад.

Например, увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев).

Волны жизни приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций. При снижении особей в популяции из ее генофонда могут выпасть редкие аллели, и наоборот, при возрастании количества особей такие аллели могут распространяться. Популяционные волны, таким образом, случайны и служат поставщиком эволюционного материала.

В малочисленных популяциях (менее 500 особей), просуществовавших на протяжении многих поколений в изоляции от других популяций своего вида, влияние случайных факторов может выйти на первый план по отношению к действию отбора. Случайное изменение концентраций аллелей в популяции называется дрейфом генов .

ИЗОЛЯЦИЯ

Изоляция — возникновение любых барьеров, ограничивающих свободное скрещивание. Различают пространственную и биологическую изоляцию.

Пространственная изоляция может привести к глубоким внутренним различиям, к генетической несовместимости и, следовательно, к возникновению новых видов.

Биологическая изоляция может произойти на одной территории между группами особей с измененными поведением, морфологическими, функциональными и другими признаками, препятствующими скрещиванию.

Изоляция как эволюционный фактор не создает новых генотипов или внутривидовых форм. Значение ее в эволюции состоит в том, что она закрепляет и усиливает начальные стадии генотипической дифференцировки. Действие изоляции, как и других факторов, ненаправленно.

Таким образом, мутации, миграции, популяционные волны, дрейф генов, изоляция —ненаправленные факторы эволюции. В природе они действуют совместно, однако роль каждого может усиливаться в конкретной обстановке. Все эти факторы обеспечивают генетическую неоднородность популяций.

Макроэволюция — процесс формирования надвидовых таксонов (семейств, отделов, типов, классов).

К маакроэволюции можно отнести и возникновение и развитие жизни на Земле.

Процесс эволюции не обязательно связан с усложнением организации. Именно поэтому в современной живой природе одновременно с высокоорганизованными формами существуют и низкоорганизованные. Ж. Б. Ламарк объяснял существование примитивных форм постоянным самозарождением простых организмов из неорганической материи. Ч. Дарвин же считал, что существование высших и низших форм не представляет затруднений для объяснения, «так как естественный отбор, или выживание наиболее приспособленных, не предполагает обязательного прогрессивного развития — он только дает преимущество тем изменениям, которые благоприятны для обладающего ими существа в сложных условиях жизни… А если от этого нет никакой пользы, то естественный отбор или не будет вовсе совершенствовать эти формы, или усовершенствует их в очень слабой степени, так что они сохранятся на бесконечные времена на их современной низкой ступени организации».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ

К этой проблеме в начале 20-х годов обратился А. Н. Северцов. Учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником И. И. Шмальгаузеном. К основным направлениям эволюции относятся:

1. Биологический прогресс

2. Биологический регресс

Биологический прогресс

Биологический прогресс — возрастание приспособленности организмов к окружающей среде (по А. Н. Северцову).

Критерии биологического прогресса:

· увеличение численности;

· повышение видового разнообразия (прогрессивная дифференциация);

· расширение ареала.

МЕХАНИЗМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

· возникновение новых приспособлений снижает гибель особей

· средний уровень численности вида возрастает

· увеличивается плотность населения

· обостряется внутривидовая конкуренция + возрастает приспособленность

· расширяется ареал

· вид заселяет новые территории и вынужден приспосабливаться к новым условиям

· отдельные популяции приобретают разные признаки (дивергенция признаков)

· образование дочерних таксонов

ПУТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Биологический регресс Биологический регресс — отставание темпов эволюции группы от скорости изменения внешней среды. Биологический регресс может привести к вымиранию группы. Критерии биологического регресса: · снижение численности особей · уменьшение видового разнообразия · сужение ареала обитания В состоянии биологического регресса в настоящее время находятся крупные млекопитающие, такие, как уссурийский тигр, гепард, белый медведь, и целые группы животных — китообразные, амфибии, человекообразные обезьяны (кроме людей). Закон Северцова В эволюции всех групп организмов за периодом арогенеза всегда следует период возникновения частных приспособлений — аллогенез. Этот закон может быть выведен из теории естественного отбора. Если сравнить частоту возникновения арогенезов и аллогенезов, то можно заметить, что первые характерны для возникновения крупных групп организмов в эволюции — типов, отделов, отдельных отрядов, иногда семейств. Другими словами, арогенезы появляются значительно реже, чем аллогенезы (определяющие появление отдельных видов, родов).

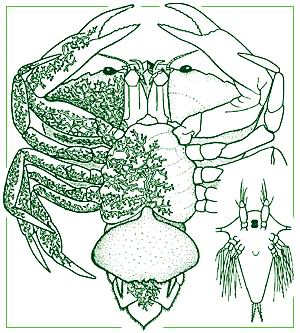

Таким образом, стегоцефалы путем арогенеза дали рептилий, а путем аллогенезов — современных амфибий. Группа безногих амфибий приобрела облик червеобразных форм, лишенных конечностей и хвоста (червяга). Хвостатые частично сохраняют пожизненные жабры, малоподвижные конечности и хорошо приспособленный к плавательным функциям хвост (тритоны). Бесхвостые амфибии приобрели сильные подвижные (в особенности задние) конечности (лягушки). Эта последняя группа пошла по пути завоевания суши, конечно, в пределах возможного, т. е. не слишком далеко от водоемов и во влажных лесах. Все эти формы экологически разошлись, конкуренция стала слабее, а биологический потенциал повысился. Аллогенезы могут сменяться также катагенезом, и тогда биологический прогресс достигается благодаря морфофизиологическому регрессу. Например, существует паразит крабов — саккулина — который и сам является ракообразным, однако имеет вид мешка, набитого половыми продуктами, который ветвится и пронизывает тело хозяина. Трудно представить, что их предок относится к усоногим ракам, но в результате паразитического существования утратил почти все органы.

1.

Мы поможем в написании ваших работ! |