Раздел 2. Пищеварительная система.

Казанский (Приволжский) Государственный Университет

Институт фундаментальной медицины и биологии

Кафедра физиологии человека и животных

Контрольная работа по анатомии человека.

Выполнила студентка III курса ОЗО

группа №01-109 специальность Биология

Гимадиева Гелюся Галияхметовна

Проверила Яфарова Гузель Гульюсовна

Казань 2013 год

Содержание:

Введение.-------------------------------------------------------------------- 3

Раздел 1. Остеология.

Тема: Телосложение человека.------------------------------------------- 5

Раздел 2. Пищеварительная система.

Тема: Слюнные железы.--------------------------------------------------- 8

Раздел 3.Дыхательная система.

Тема: Строение легкого.--------------------------------------------------- 11

Раздел 4. Выделительная система.

Тема: Нефрон .------------------------------------------------------------------15

Раздель5. Половая система.

Тема: Строение яичка .------------------------------------------------------17

Раздел 6. Сердечно-сосудистая система.

Тема: Строение желудочков.----------------------------------------------- 21

Раздел 7.Нервная система.

Тема: Проводящие пути спинного мозга.--------------------------------24

|

|

|

Литература. ---------------------------------------------------------------------30

Введение.

Анатомия человека — раздел биологии, изучающий морфологию человеческого организма, его систем и органов, а также структуры и взаимное расположение тканевых комплексов у человека. Эта ветвь науки имеет значение, как для биологии, так и для медицины. Кроме того, знание анатомии необходимо в прикладном искусстве для правильной передачи пропорций, поз, жестов и мимики человека. Таким образом, предметом изучения анатомии человека являются форма и строение, происхождение и развитие человеческого организма. Анатомия человека — одна из фундаментальных дисциплин в системе медицинского и биологического образования, тесно связанная с такими отделившимися от неё дисциплинами, как антропология и физиология человека, а также сравнительной анатомией, эволюционным учением и генетикой. Выделение анатомии человека из сферы анатомии живых организмов обусловлено не только наличием у человека характерных анатомических признаков, но и формированием у человека мышления, сознания и членораздельной речи.Анатомия «нормального» (здорового) тела человека традиционно рассматривается по системам органов — нормальная (систематическая) анатомия человека. Нормальная (систематическая) анатомия человека — раздел анатомии человека, изучающий строение «нормального», то есть здорового тела человека по системам органов, органам и тканям. Органы, которые объединены функционально, составляют систему органов. В русской анатомической школе системой органов принято считать функционально единую группу органов, которые имеют анатомическое и эмбриологическое родство; группы органов, объединённых только функционально, называются аппаратами органов (опорно-двигательный, речевой, эндокринный и так далее). Тем не менее, часто наблюдается терминологическая подмена «аппарата органов» на «систему органов». Системы и аппараты органов формируют целостный организм человека. Постоянство внутренней среды (гомеостаз) поддерживается посредством нейрогуморальной регуляции обменных процессов в организме, обеспечиваемой содружественным функционированием нервной, эндокринной и сердечнососудистой систем.Разделами нормальной (систематической) анатомии человека являются: остеология — учение о костях, синдесмология — учение о соединениях частей скелета, миология — учение о мышцах, спланхнология — учение о внутренних органах пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем, ангиология — учение о кровеносной и лимфатической системах, анатомия нервной системы (неврология) — учение о центральной и периферической нервной системах, эстезиология — учение об органах чувств.

|

|

|

|

|

|

Раздел 1. Остеология.

Тема: Телосложение человека.

Между людьми существуют значительные различия по форме тела. Эта различия имеют древнее происхождение, зависят от пола человека, общих размеров и формы всех частей тела, вплоть до формы мизинца или век.Размеры тела, которые характеризуют его по наибольшим величинам, называются тотальными. К тотальным размерам относят: длину тела и его массу, объем грудной клетки, а также объем и поверхность всего тела.Различают также пропорции тела - соотношение диаметров отдельных его частей. В наибольшей мере пропорции тела зависят от соотношения размеров частей скелета.По таким показателям телосложения, как его линейные размеры, объем и поверхность, а также по соотношению длины, массы и объема груди принято оценивать уровень физического развития человека. От типа телосложения человека во многом зависят его функциональные возможности и предрасположенность к некоторым заболеваниям. Например, имеются доказательства того, что для поддержания физиологических функций в условиях жаркого климата преимущество имеет высокий и худой тип телосложения. Некоторые болезни также встречаются чаще у людей определенного телосложения. Например, болезни сердца - у полных и тучных людей, а туберкулез - у худых и высоких.Существует множество классификаций типов телосложения человека. Сегодня наиболее распространена система Шелдона, основанная на анализе внешней формы тела. Эта система исходит из того, что существуют не четко разграниченные, «дискретные типы» людей, а большое многообразие сочетаний выделяемых признаков, т. е. «...непрерывно распределённые компоненты телосложения».Типы.По этой классификации выделяют три крайних, ярко выраженных варианта телосложения.

|

|

|

1. Эндоморфный тип (рис. 1 - А). Этот тип характеризуется шарообразными формами тела, большим животом, круглой головой, слабыми и вялыми руками и ногами с большим количеством жира на плечах и бедрах, но с тонкими запястьями и лодыжками. У эндо-морфов передне-задние размеры, включая грудную клетку и таз, превалируют над поперечными. Они характеризуются в целом как тучные и для них всегда существует угроза ожирения. При длительном голодании выраженность признаков эндоморфии у них не изменяется, они просто становятся «изголодавшимися эндоморфами», но не приближаются к другим типам людей. Соблюдениедиеты и рационально построенные физические нагрузки позволяют «приостановить» неблагоприятные тенденции у людей этого типа.2. Мезоморфный тип(рис. 1 - Б). Край- очертания тела, кубическую массивную голову, широкие плечи и грудную клетку, хорошо развитые мышцы рук и ног.Количество подкожного жира у них - на минимальном уровне, а переднее -задние размеры - небольшие. Этот тип - классический образ Геракла. Однако, у мезоморфов сердечная мышца относительно невелика, поэтому они не предрасположены к работе на выносливость.3. Эктоморфный тип (рис. 1 - В) - имеет вытянутое в длину хрупкое тело, слаборазвитую мускулатуру, тонкие и длинные руки и ноги, худую и узкую грудную клетку и такой же живот. Подкожная жировая прослойка у них почти полностью отсутствует. Это тип долговязого человека. Вместе с тем, у эктоморфов большая поверхность тела по отношению к его общим размерам,хорошо развита нервная система.Вполне естественно, что в чистом виде все эти крайние варианты пропорций тела встречаются крайне редко. В телосложении большинства людей в умеренной степени, в том или ином сочетании, проявляются все морфологические признаки (рис. 1 - Г). Поэтому каждый из этих признаков оценивается отдельно по семибальной шкале (некоторые специалисты проводят оценку с точностью до 0,5 балла). Самая слабая выраженность признака оценивается в один балл, а самая сильная - в семь баллов. Комбинация этих оценок и определяет тип телосложения (конституцию) по Шелдону, а само цифровое сочетание признаков называется соматотипом человека. Первая цифра характеризует выраженность элементов эндоморфии (крайний вариант - 7-1-1), вторая - мезоморфии (1-7-1), а третья - эктоморфии (1-1-7). Определение соматотипа человека обычно проводится по специально сделанным фотографиям. Имеются данные на существенные отличия в частоте проявления морфологических признаков у работников разных профессий. Так, например, на металлургических производствах рабочие цехов горячей обработки металла наиболее часто характеризуются признаками эктоморфии. Среди рабочих, профессия которых связана со значительными физическими нагрузками (разнорабочие, слесари, электрики), преобладают представители мезоморфного типа. В среде научных работников, инженеров-технологов и инженеровконструкторов наиболее высок процент представителей эктоморфного типа телосложения.

Рис 1. Типы телосложения по Шелдону. А - эндоморф (соматотип 6-3-2);Б-мезоморф (1,5-7-2); В - эктоморф (1,5-2-6,5); Г - средний, промежуточный тип (3-4-4).

Раздел 2. Пищеварительная система.

Тема: Слюнные железы.

Состояние тканей рта регулируется специфическим секретом – слюной, выделяемым слюнными железами. В зависимости от размеров различают малые и большие слюнные железы. Малые слюнные железы локализуются в слизистой оболочке губ, щек, языка, твердого и мягкого неба. Большие слюнные железы расположены за пределами рта. Их три пары: околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные.Как и у других желез, структура слюнных желез состоит из стромы и паренхимы. Строма представлена плотной соединительнотканной капсулой, от которой отходят междольковые перегородки. Они содержат междольковые протоки и кровеносные сосуды. Паренхима состоит из концевых отделов (или ацинусов) и выводных протоков. Концевые отделы образованы секреторными и прилегающими к ним снаружи миоэпителиальными клетками. Миоэпителиальные клетки обладают сократительной способностью и способствуют выделению секрета из ацинусов. В зависимости от характера выделяемого секрета различают белковые (серозные), слизистые (мукозные) и смешанные концевые отделы. Белковые концевые отделы по своей форме являются альвеолярными и продуцируют жидкий секрет, богатый белками. Данный секрет выделяется околоушными слюнными железами и железами желобоватых сосочков языка (железы Эбнера). Слизистые отделы являются альвеолярно-трубчатыми, в них выделяется густая, вязкая слюна, богатая гликопротеинами. Такая слюна секретируется небными и боковыми железами языка. Смешанные отделы также представлены альвеолярно-трубчатыми системами и выделяют белково-слизистый секрет. В таких отделах больше слизистых клеток (мукоцитов), чем белковых (сероцитов). Смешанные отделы представлены в поднижнечелюстных, подъязычных, слюнных железах губ, щек и кончика языка.Выводные протоки больших слюнных желез состоят из вставочных, исчерченных, междольковых и общих выводных протоков.Вставочные протоки являются продолжением концевых отделов. По диаметру они меньше концевых отделов, просвет их узкий, стенка выстлана однослойным кубическим эпителием. Вокруг локализуются веретеновидные миоэпителиальные клетки. Вставочные протоки имеются только при наличии серозных концевых отделов (околоушные слюнные железы), в случае слизистых и смешанных концевых отделов вставочные протоки ослизняются.

Вставочные протоки продолжаются в исчерченные протоки. Их диаметр больше диаметра концевых отделов, просвет широкий, стенка выстлана однослойным призматическим эпителием. Характерная исчерченность обусловлена вытянутыми митохондриями, расположенными перпендикулярно к базальной мембране между складками плазмолеммы. На внешней поверхности располагаются миоэпителиальные клетки звездчатой формы.Исчерченные протоки переходят в междольковые протоки, окруженные рыхлой соединительной тканью. Эпителий междольковыхпротоков двухслойный, переходящий в многослойный в более крупных протоках.При слиянии междольковых протоков формируется общий выводной проток. Он выстлан многослойным кубическим, а в районе устья – многослойным плоским эпителием.Большие слюнные железы имеют различные анатомо-морфологические особенности. Околоушная слюнная железа (glandulaparotidea) является самой крупной и расположена спереди и ниже ушной раковины на наружной поверхности нижней челюсти. Железа состоит из 7 долек, окружена околоушной фасцией. Ее выводной проток (стенонов проток), длиной 5-6 см, открывается небольшим отверстием в преддверие рта на уровне второго верхнего моляра.

Поднижнечелюстная железа (glandulasubmandibularis), вторая по размерам, находится в подчелюстной ямке, частично выступая из-под края нижней челюсти. Состоит из 10 долек и располагается на ложе, образованном поверхностной пластинкой фасции шеи. Общий выводной проток поднижнечелюстной железы (вартонов проток) открывается на подъязычном сосочке, в районе переднего края уздечки языка.

Подъязычная железа (glandulasublingualis) – самая мелкая из больших слюнных желез. Располагается под слизистой оболочкой дна полости рта, формируя между внутренней поверхностью нижней челюсти и языком подъязычную складку. Отходящие от слаборазвитой соединительнотканной капсулы междольковые перегородки разбивают паренхиму на 18-20 мелких долек. Общий выводной проток (бартолиниев проток), как и проток поднижнечелюстной железы, открывается на подъязычном сосочке.Слюнные железы выполняют различные функции. Самой важной является секреторная функция. Продукция и выделение слюны способствует увлажнению слизистой оболочки рта, обеспечивает растворение и всасывание питательных веществ, облегчает пережевывание и проглатывание твердой пищи. Тем же путем реализуется терморегуляция и акт сосания.Следует также отметить выделительную функцию. При снижении функциональных возможностей почек в слюне увеличивается число веществ-экскретов: углекислого газа, мочевой кислоты, мочевины, аммиака, креатинина, солей тяжелых металлов. Также слюна способствует выведению из организма ряда гормонов: стероидных, тиреоидных, эстрогенов, андрогенов, прогестерона.

Раздел 3.Дыхательная система.

Тема: Строение легкого.

Лёгкие у человека — парный орган дыхания. Лёгкие заложены в грудной полости, прилегая справа и слева к сердцу. Они имеют форму полуконуса, основание которого расположено на диафрагме, а верхушка выступает на 1-3 см выше ключицы. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей.

1 - трахея; 2 - верхушка левого легкого; 3 - верхняя доля левого легкого; 4 - косая щель левого легкого; 5 - нижняя доля левого легкого; 6 - сердечная вырезка; 7 - главные бронхи; 8 - средняя доля правого легкого; 9 - нижняя доля правого легкого; 10 - косая щель правого легкого;11 - горизонтальная щель; 12 - верхняя доля правого легкого; 13 - верхушка правого легкого.

Схема ветвления бронхов

1 - трахея; 2 - главные бронхи; 3 - долевые бронхи; 4 - сегментарные бронхи; 5 - долька легкого; 6 - ацинус; 7 - нижняя доля правого легкого; 8-сегмент легкого

Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое лёгкое покрыто серозной оболочкой — лёгочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхность грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, выделяющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и лёгким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, лёгочная артерия, и выходят две лёгочных вены. Лёгочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.Ткань лёгкого состоит из пирамидальной формы долек (длиной 25 мм, шириной 15 мм), основание которых обращено к поверхности. В вершину дольки входит бронх, который последовательным делением образует в ней 18-20 концевых бронхиол. Каждая из последних заканчивается структурно-функциональным элементом лёгких — ацинусом. Ацинус состоит из 20-50 альвеолярных бронхиол, делящихся на альвеолярные ходы; стенки тех и других густо усеяны альвеолами. Каждый альвеолярный ход переходит в концевые отделы —2 альвеолярных мешочка.Альвеолы (диаметр — 0,15 мм) представляют собой полушаровидные выпячивания и состоят из соединительной ткани и эластичных волокон, выстланы тонким прозрачным эпителием и оплетены сетью кровеносных капилляров.Благодаря наличию большого количества эластических и коллагеновых волокон и силе поверхностного натяжения жидкости в альвеолахлегкие обладают большой упругой силой - так называемой эластической тягой легких. Под действием этой силы они стремятся спасться. Чтобы наполнить легкие воздухом, их надо растянуть - либо за счет повышения давления в альвеолах, либо за счет снижения давления снаружи легких (то есть в плевральной полости). В альвеолах происходит газообмен между кровью и атмосферным воздухом. При этом кислород и углекислый газ проходят в процессе диффузии путь от эритроцита крови до альвеолы, преодолевая суммарный диффузионный барьер из эпителия альвеол, базальной мембраны и стенки кровеносного капилляра, общей толщиной до 0.5мкм, за 0.3с

Вентиляция лёгких. При вдохе давление в легком ниже атмосферного, а при выдохе — выше, что даёт возможность воздуху поступать внутрь лёгкого. Существует несколько видов дыхания:

· реберное или грудное дыхание

· брюшное или диафрагмальное дыхание

Реберное дыхание.В местах присоединения ребер к позвоночнику есть пары мышц, крепящиеся одним концом к ребру, а другим — к позвонку. Те мышцы, которые крепятся с дорсальной стороны тела, называются внешние межреберные мышцы. Они расположены прямо под кожей. При их сокращении ребра раздвигаются, раздвигая и приподнимая стенки грудной полости. Те мышцы, которые расположены с вентральной стороны называются внутренними межрёберными мышцами. При их сокращении стенки грудной полости сдвигаются, уменьшая объём лёгких. Они используются при аварийном выдохе, так как выдох — явление пассивное. Спадение лёгкого происходит пассивно вследствие эластичной тяги лёгочной ткани.Брюшное дыхание. Брюшное или диафрагмальное дыхание выполняется в частности с помощью диафрагмы. Диафрагма имеет в расслабленном состоянии форму купола. При сокращении мышц диафрагмы купол становится плоским, в результате чего объём грудной полости увеличивается, а объём брюшной полости уменьшается. При расслаблении мышц диафрагма принимает исходное положение за счёт её упругости, перепада давления и давления органов, находящихся в брюшной полости.Активный выдох/вдох. При активном выдохе (например кашель, чих) используется мускулатура брюшного пресса, диафрагмы и межребёрные мышцы. При глубоком вдохе используется мускулатура плечевого пояса.

Ёмкость лёгких. Полная ёмкость лёгких равна 5000 см³, жизненная (при максимальном вдохе и выдохе) — 3000—5000 см³ и более; обычный вдох составляет 500 см³. Лёгкие обильно снабжены чувствительными, вегетативными нервами и лимфатическими сосудами.

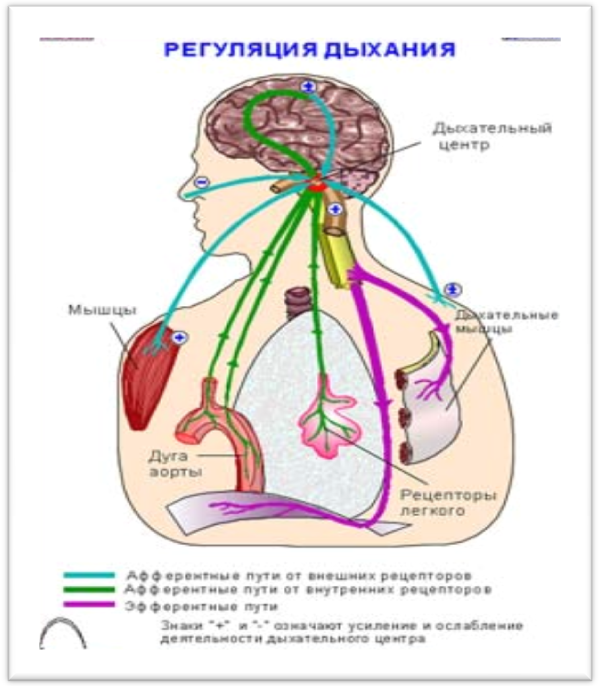

Регуляция дыхания

Дыхание регулируется в центрах вдоха и выдоха. Одни рецептивные поля находятся в районе дыхательного центра на границе между продолговатым мозгом и задним. Рецепторы, с помощью которых происходит регуляция дыхания, располагаются на кровеносных сосудах (хеморецептор, реагирующий на концентрацию диоксида углерода и, в меньшей степени, кислорода), на стенках бронхов (баррорецепторы, реагирующие на давление в бронхах). Некоторые рецептивные поля находятся в каротидном синусе (место расхождения внешних и внутренних сонных артерий). Также симпатическая и парасимпатическая системы могут изменять просвет бронхов.

Раздел 4. Выделительная система. Тема: Нефрон.

Строение нефрона. В каждой почке у человека содержится около 1 млн функциональных единиц — нефронов, в которых происходит образование мочи .Каждый нефрон начинается почечным, или мальпигиевым, тельцем — двустенной капсулой клубочка (капсула Шумлянского—Боумена), внутри которой находится клубочек капилляров. Внутренняя поверхность капсулы выстлана эпителиальными клетками; образующаяся полость между висцеральным и париетальным листками капсулы переходит в просвет проксимального извитого канальца. Особенностью клеток этого канальца является наличие щеточной каемки — большого количества микроворсинок, обращенных в просвет канальца.Следующий отдел нефрона — тонкая нисходящая часть петли нефрона (петли Генле). Ее стенка образована низкими, плоскими эпителиальными клетками. Нисходящая часть петли может опускаться глубоко в мозговое вещество, где каналец изгибается на 180°, и поворачивает в сторону коркового вещества почки, образуя восходящую часть петли нефрона. Она может включать тонкую и всегда имеет толстую восходящую часть, которая поднимается до уровня клубочка своего же нефрона, где начинается дистальный извитой каналец. Этот отдел канальца обязательно прикасается к клубочку между приносящей и выносящей артериолами в области плотного пятна. Клетки толстого восходящего отдела петли Генле и дистального извитого канальца лишены щеточной каемки, в них много митохондрий и увеличена поверхность базальной плазматической мембраны за счет складчатости. Конечный отдел нефрона — короткий связующий каналец,впадает в собирательную трубку1. Начинаясь в корковом веществе почки, собирательные трубки проходят через мозговое вещество и открываются в полость почечной лоханки. Диаметр капсулы клубочка около 0,2 мм, общая длина канальцев одного нефрона достигает 35—50 мм.Исходя из особенностей структуры и функции почечных канальцев, различают следующие сегменты нефрона: 1) проксимальный, в состав которого входят извитая и прямая части проксимального канальца; 2) тонкий отдел петли нефрона, включающий нисходящую и тонкую восходящую части петли; 3) дистальный сегмент, образованный толстым восходящим отделом петли нефрона, дистальным извитым канальцем и связующим отделом.

Строение нефрона. В каждой почке у человека содержится около 1 млн функциональных единиц — нефронов, в которых происходит образование мочи .Каждый нефрон начинается почечным, или мальпигиевым, тельцем — двустенной капсулой клубочка (капсула Шумлянского—Боумена), внутри которой находится клубочек капилляров. Внутренняя поверхность капсулы выстлана эпителиальными клетками; образующаяся полость между висцеральным и париетальным листками капсулы переходит в просвет проксимального извитого канальца. Особенностью клеток этого канальца является наличие щеточной каемки — большого количества микроворсинок, обращенных в просвет канальца.Следующий отдел нефрона — тонкая нисходящая часть петли нефрона (петли Генле). Ее стенка образована низкими, плоскими эпителиальными клетками. Нисходящая часть петли может опускаться глубоко в мозговое вещество, где каналец изгибается на 180°, и поворачивает в сторону коркового вещества почки, образуя восходящую часть петли нефрона. Она может включать тонкую и всегда имеет толстую восходящую часть, которая поднимается до уровня клубочка своего же нефрона, где начинается дистальный извитой каналец. Этот отдел канальца обязательно прикасается к клубочку между приносящей и выносящей артериолами в области плотного пятна. Клетки толстого восходящего отдела петли Генле и дистального извитого канальца лишены щеточной каемки, в них много митохондрий и увеличена поверхность базальной плазматической мембраны за счет складчатости. Конечный отдел нефрона — короткий связующий каналец,впадает в собирательную трубку1. Начинаясь в корковом веществе почки, собирательные трубки проходят через мозговое вещество и открываются в полость почечной лоханки. Диаметр капсулы клубочка около 0,2 мм, общая длина канальцев одного нефрона достигает 35—50 мм.Исходя из особенностей структуры и функции почечных канальцев, различают следующие сегменты нефрона: 1) проксимальный, в состав которого входят извитая и прямая части проксимального канальца; 2) тонкий отдел петли нефрона, включающий нисходящую и тонкую восходящую части петли; 3) дистальный сегмент, образованный толстым восходящим отделом петли нефрона, дистальным извитым канальцем и связующим отделом.  Канальцы нефрона соединены с собирательными трубками: в процессе эмбриогенеза они развиваются самостоятельно, но в сформировавшейся почке собирательные трубки функционально близки дистальному сегменту нефрона.В почке функционирует несколько типов нефронов: суперфициальные (поверхностные), интракортикальные и юкстамедуллярные. Различие между ними заключается в локализации в почке, величине клубочков (юкстамедуллярные крупнее суперфициальных), глубине расположения клубочков и проксимальных канальцев в корковом веществе почки (клубочки юкстамедуллярных нефронов лежат у границы коркового и мозгового вещества) и в длине отдельных участков нефрона, особенно петель нефрона. Суперфициальные нефроны имеют короткие петли, юкстамедуллярные, напротив, длинные, спускающиеся во внутреннее мозговое вещество почки. Характерна строгая зональность распределения канальцев внутри почкиБольшое функциональное значение имеет зона почки, в которой расположен каналец, независимо от того, находится ли он в корковом или мозговом веществе. В корковом веществе находятся почечные клубочки, проксимальные и дистальные отделы канальцев, связующие отделы. В наружной полоске наружного мозгового вещества находятся нисходящие и толстые восходящие отделы петель нефронов, собирательные трубки; во внутреннем мозговом веществе располагаются тонкие отделы петель нефронов и собирательные трубки. Расположение каждой из частей нефрона в почке чрезвычайно важно и определяет форму участия тех или иныхнефронов в деятельности почки, в частности в осмотическом концентрировании мочи.

Канальцы нефрона соединены с собирательными трубками: в процессе эмбриогенеза они развиваются самостоятельно, но в сформировавшейся почке собирательные трубки функционально близки дистальному сегменту нефрона.В почке функционирует несколько типов нефронов: суперфициальные (поверхностные), интракортикальные и юкстамедуллярные. Различие между ними заключается в локализации в почке, величине клубочков (юкстамедуллярные крупнее суперфициальных), глубине расположения клубочков и проксимальных канальцев в корковом веществе почки (клубочки юкстамедуллярных нефронов лежат у границы коркового и мозгового вещества) и в длине отдельных участков нефрона, особенно петель нефрона. Суперфициальные нефроны имеют короткие петли, юкстамедуллярные, напротив, длинные, спускающиеся во внутреннее мозговое вещество почки. Характерна строгая зональность распределения канальцев внутри почкиБольшое функциональное значение имеет зона почки, в которой расположен каналец, независимо от того, находится ли он в корковом или мозговом веществе. В корковом веществе находятся почечные клубочки, проксимальные и дистальные отделы канальцев, связующие отделы. В наружной полоске наружного мозгового вещества находятся нисходящие и толстые восходящие отделы петель нефронов, собирательные трубки; во внутреннем мозговом веществе располагаются тонкие отделы петель нефронов и собирательные трубки. Расположение каждой из частей нефрона в почке чрезвычайно важно и определяет форму участия тех или иныхнефронов в деятельности почки, в частности в осмотическом концентрировании мочи.

Раздель5. Половая система.

Тема: Строение яичка.

Яичко, testis, – парная железа, расположенная в нижней части мошонки.Яичко представляет собой несколько уплощенный с боков эллипсоидный орган. Длина яичка в среднем равна 4,5 см, ширина – 3 см, толщина – 2 см; масса составляет 25-30 г.

Строение яичка:

Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 606; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!