Материалы для пневматических конструкций

Nbsp;

Пневматические конструкции.

Пневматическими называют конструкции из мягких газонепрницаемых материалов способных воспринимать внешние нагрузки за счет избыточного давления воздуха или газа.

Два основных типа:

1. Воздухоопорные сооружения — работают за счет избыточного давления внутри самого сооружения.

2. Пневмокаркасные - избыточное давление внутри отдельных элементов сооружения.

Общие сведения

Пневматические строительные конструкции покрытий по характеру работы очень близки к пространственным висячим и тентовым мембранам. Оболочки этих конструкций, изготовленные из тканых материалов, способны стабилизировать свою форму только при наличии предварительного напряжения. В отличие от тентовых мембран, где предварительное напряжение создается механическим путем, пневматические конструкции реализуют предварительное напряжение вследствие разности давления (избыточного или вакуума) в подоболочечном и окружающем конструкцию пространстве.

Возникнув в конце сороковых годов нашего столетия благодаря успехам химии полимеров, пневматические конструкции сразу вступили в полосу своего бурного развития, подготовленную высоким уровнем техники и технической культуры производства.

Среди преимуществ пневматических конструкций следует отметить малый собственный вес, высокую мобильность, быстроту и простоту возведения, возможность перекрытия больших пролетов, высокую степень заводской готовности и др.

|

|

|

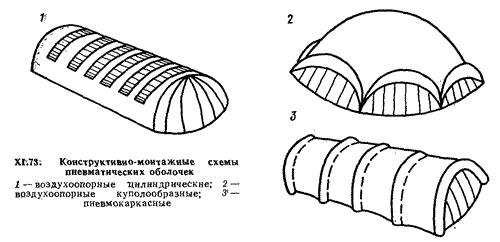

Пневматические строительные конструкции в зависимости от характера работы обычно разделяются на две самостоятельные группы — пневмокаркасные (надувные) и воздухоопорные (рис. 1).

|

Воздухоопорные конструкции представляют собой оболочки, стабилизированные в проектном положении незначительной разницей давления в разделяемых оболочкой пространствах. Это конструкции, которые опираются на воздух. Для противодействия внешним нагрузкам давление воздуха под оболочкой по сравнению с атмосферным

Повышается в пределах 10—40 кПа. Такое незначительное избыточное давление не осложняет требований к герметичности и к самочувствию находящихся под оболочкой людей. Некоторые схемы воздухоопорных конструкций приведены на рис. 1.

Воздухоопорные сооружения получили в строительстве большое распространение. Покрытия этого типа отличаются простотой конструкции, безопасностью и надежностью в эксплуатации, низкой стоимостью, способностью перекрывать большие пролеты. Около 50% —70 % возведенных в настоящее время воздухоопорных покрытий используются, как складские помещения; 20—40 % — как покрытия для спортивных сооружений. Часть конструкций используют как выставочные павильоны, покрытия строительно-монтажных площадок, различного рода укрытия.

|

|

|

Наибольшее распространение получили оболочки в форме цилиндрических сводов и сферических куполов. Поскольку оболочка «лежит» на воздушной подушке, пролеты воздухоопорных конструкций теоретически не имеют ограничений. Практически пролет оболочек без усиления канатами или тросовыми сетками достигает 50—70 м. Пролеты оболочек, усиленные тросами, достигают 168 м, что не является предельным. Например, проект покрытия города на 20 тыс. жителей, разработанный под руководством Ф. Отто (ФРГ) в форме купола, имеет диаметр 2 км, высоту 240 м, диаметр несущих канатов из полиэфирного волокна 270 мм. Гарантированный срок службы покрытия 100 лет. Давление под оболочкой всего 250 Па. Схемы покрытий из воздухоопорных оболочек приведены на рис.1.

В нашей стране приняты следующие размеры воздухоопорных оболочек: сферические купола диаметром 12, 24, 36, 42, 60 м; цилиндрические оболочки пролетом 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 м; длина цилиндрических оболочек в зависимости от пролета изменяется от 24 до 90 м, высота от 6 до 20 м.

|

|

|

Любая классификация таких конструкций условна. Поэтому двухслойные покрытия, называемые пневмолинзами (на круглом, овальном или многоугольном плане) и пневмоподушками (на прямоугольном плане), занимают промежуточное положение между первой и второй группами. По принципу статической работы их следует относить к воздухоопорным конструкциям, хотя по отсутствию избыточного давления в эксплуатируемом пространстве они близки к воздухонесомым.

Другие виды конструкций, такие, как пневмооболочка на жестком каркасе или пневмооболочка, поддерживаемая вантами и т. п., принципиально по характеру работы не отличаются от рассмотренных и благодаря дополнительным устройствам являются модификацией внутри группы.

Основными частями воздухоопорной пневматической конструкции являются собственно оболочка, шлюз, контурные элементы с анкерными устройствами, воздуходувные и отопительные установки. Основу несущей конструкции шлюза обычно составляет жесткий каркас из металла, дерева, пластмассы, по которому закрепляют гермети-зирующую оболочку покрытия. Размеры шлюза зависят от назначения сооружения и колеблются от 1Х2Х2 м для запасных входов до размеров, обеспечивающих шлюзование реактивных самолетов.

|

|

|

Очень ответственной частью оболочки является анкерное устройство. Из большого числа вариантов анкерных устройств заслуживает внимания конструкция крепления оболочки к фундаменту или к отдельным сваям с помощью двух труб - верхней и нижней. Нижнюю трубу крепят к фундаменту, а верхнюю — к полотнищу оболочки. Затем трубы соединяются скобами. Эффективно анкерное крепление оболочки с применением каната (рис. 2, а). В сельском строительстве получили распространение схемы креплений с применением вантовых анкеров, земляных анкеров, рукавов, заполненных водой (рис.2 б).

Первоначальная стоимость пневматических сооружений ниже стоимости сооружения из традиционных материалов, однако, эксплуатационные расходы на содержание пневматических конструкций выше. Поэтому, оценивая экономическую эффективность пневматических конструкций, необходимо принимать во внимание, что со временем наступает момент, когда суммарные расходы на приобретение и эксплуатацию пневматических конструкций будут превышать таковые для конструкций из других материалов. По данным ЧССР воздухоопорная оболочка размером 21X57 м после 15 лет эксплуатации по суммарным расходам уравнивается со зданием размером 21X60 м из стальных рам и гофрированной стали.

Материалы для пневматических конструкций

Наибольшее распространение для пневматических конструкций получили тканевые материалы, обрезиненные или покрытые полимерами. Реже применяют высокопрочные синтетические пленки одинарные или двойные с внутренним армирующим слоем из синтетических волокон.

Тканевые материалы изготовляют из естественных, искусственных или синтетических волокон.. К естественным относятся: лен, хлопок, пенька; к искусственным — вискоза, стекловолокно. Синтетические волокна, получившие наибольшее распространение, делятся на группы: полиамидные (капрон, найлон, дедерон, перлон, силон, стилон и др.), полиэфирные (лавсан, дакрон, гризутен, диолен, тревира, теторон, терилен и др.); полиакрилнитрилькые (нитрон, орлон, дралон и др.); реже поливинилспиртовые (винол, винилон и др.).

Прочность волокна характеризуется его длиной, в км, при которой происходит разрыв от собственного веса (разрывная длина L, км). Номер волокна показывает количество метров в одном грамме (N, м/г).

Тканевая основа может иметь полотняное (одна нить) или рогожное (две или три нити) переплетение. Основными характеристиками тканей являются прочность на разрыв, прочность на раздирание (сопротивление ткани распространению локальных повреждений), относительное удлинение.

Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости тканевую силовую основу покрывают с одной или двух сторон синтетическими каучуками или пластмассами. Первые несколько дороже и применяются реже. Основными полимерными покрытиями являются хлорсульфированный полиэтилен (ХСПЭ), пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ). Последний светопроницаем, окрашивается в любой цвет, морозостоек до —30...—40 °С.

Основные требования, предъявляемые к материалу оболочек, без которых невозможны пневматические конструкции, являются прочность и воздухонепроницаемость. К этим двум требованиям добавляют еще долговечность, светопроницаемость, эластичность и легкость, стойкость против химической и биологической агрессии, действия низких и высоких температур, технологичность изготовления и возведения конструкции.

Для массовых серийных оболочек пролетом до 60 м прочность материалов пневматических конструкций колеблется в пределах 20—200 кН/м. Обычный срок службы оболочек из них составляет 5—10 лет.

Для оболочек уникальных сооружений, предназначенных для длительной эксплуатации, применяют ткани из волокон неорганических материалов (стеклянных,

стальных, угольных), прочных и стойких к ультрафиолетовому излучению. Поскольку долговечность материала оболочки зависит и от срока службы полимерного, покрытия, эту задачу решили с помощью применения фторосодержащего полимера тефлона (политетрафторэтилен). Такие покрытия могут служить 20—30 лет,они светопроницаемы, отталкивают грязь, но пока примерно в 5 раз дороже серийного материала.

Воздухоопорные сооружения

Р=250Па (150-500).

История конструкции:

1917г— У. Ладчестер — запатентовал идею использования воздушных баллонов для перекрытия помещений. (для полевых госпиталей).

1938г— У. Ладчестер— разработал купол d=330м над прямоуг. в плане зданием.

1941г.— амер. Стивенс разработал купол d=336м из стали t=1,27мм

1946г.— амер. Бэрд купола для радарных систем.

1956г.— идея рассекречена, организована фирма.

1957г— было 50 фирм по этим конструкциям

СССР 1959г — купол d=36м

1960г. — d=61м

Сейчас больше 100 тыс. сооружений в мире этого типа.

Состав сооружения.

1. Мягкая оболочка.

2. шлюз.

3. воздухопадающее устройство (это кондиционер, механизм для повышенного давления, для больших объемов очень дорогое устройство)

4. система прикрепления к земле.

5. освещение

В примыкании шлюза и оболочки приходит многогранный прогиб материала и он быстро разрушается.

Конструкция крепления.

Геометрические формы.

1. простые формы

2. из простых форм делают сложные

полицилиндрическая оболочка

арки переменных размеров

Наибольшие размеры купола и свода когда не требуется усиление канатами

Купол ≈ 72м, свод ≈ 60м

Купол.

R — радиус нижнего сечения.

Сила отрыва по кольцу.

Nудерпо кольцу=2π*R*tм σмат-ла

Nотр=Nудер

π*R2*Ризг=2π*R*tм σмат-ла

σм=

Свод.

Nотр не по кольцу, а по ширине радиуса

Nотр= R*Ризг

Nудерж=1м tм σмат-ла

σм=

Σу=0

Для купола σмкуп в 2 раза меньше чем σмсвода. Поэтому купола можно делать в 2 раза больше.

Уникальные сооружения — усиливают канатами.

Пролет b=78м, l=133м

Осако Япония —1970г., Америка.

Купола.

В Германии (руководитель Отто) разработан купол для Антарктиды с искусственным микроклиматом. Избыточное давление Ри=250Па.

Пневмокаркасные конструкции.

Они состоят из отдельных пневмоэлементов (рис. 1), представляющих собой герметически замкнутые баллоны круглого сечения диаметром 0,2…0,5 м прямолинейной или изогнутой формы. Оболочку баллона изготовляют из двух- или трехслойной высокопрочной воздухонепроницаемой ткани с дополнительной, как правило, резиновой камерой, обеспечивающей оболочке повышенную воздухонепроницаемость. Торцы в большинстве случаев имеют плоскодонные заглушки с ниппелями. Сжатый воздух внутри баллона находится под значительным давлением, достигающим 0,5 МПа. Такое давление создается компрессором или автомобильным насосом.

Пневмоэлементы применяют в виде отдельных пневмостоек или пневмоарок в составе каркаса в сочетании с покрытием из воздухонепроницаемой ткани или в виде сплошного ряда соединенных арок.

Эти конструкции имеют малую несущую способность и применяются при небольших пролетах – 6 м для балок и до 15 м для арок.

Расчет пневмоэлементов производят по прочности ткани оболочек, общей и местной устойчивости. Основными размерами элементов являются радиус сечения r и длина или пролет l.

Пневмостойку рассчитывают по прочности прямолинейных и кольцевых сечений на растяжение от внутреннего давления:

Ϭ=Пr/2≤Rp

Пневмобалку рассчитывают по прочности прямолинейных сечений на растяжение от внутреннего давления как пневмостойку. По прочности кольцевых сечений пневмобалку рассчитывают в ее предельном состоянии. При этом в верхней половине сечения оболочки растяжение исчезает и образуются складки, в нижней половине растягивающие напряжения линейно вдоль вертикали возрастают от оси до максимума на нижней точке и балка теряет несущую способность. Напряжения при этом проверяют по формуле

Ϭ=РПr/2≤Rp

В предельном состоянии пневмобалка может потерять несущую способность без разрыва оболочки в результате потери местной устойчивости, когда ее ось получает перелом в расчетном сечении. Балка при этом не разрушается и восстанавливает начальную форму при разгружении. Местная устойчивость обеспечена, если изгибающий момент от нагрузок М не превышает предельного внутреннего момента, образуемого равнодействующими давления воздуха и напряжений растяжения оболочки, что проверяется по формуле:

М≤РП2r3/4

Если складки в оболочке не допускаются, предельный внутренний момент определяется из условия, что растягивающие напряжения отсутствуют только в верхней точке сечения, и расчет производится по формуле:

М≤РПr/2

Пневмоарку рассчитывают по прочности линейных сечений по формуле для стойки. По прочности кольцевых сечений и по местной устойчивости пневмоарку можно рассчитывать в запас прочности по тем же формула, что и пневмобалку, без учета продольных сил N, которые уменьшают растягивающие напряжения в оболочке и увеличивают предельные внутренние моменты.

16.3. Примеры решения сооружений.

Пневматические строительные конструкции, мягкие оболочки, во внутренний замкнутый объём которых воздухонагнетательными установками (вентиляторами, воздуходувками, компрессорами) подаётся атмосферный воздух, чем достигается их устойчивость и противодействие внешним нагрузкам (несущая способность). Впервые Пневматические строительные конструкции были применены в 1946 при сооружении обтекателя радиолокационной антенны (инженер У. Бэрд, США). В последующие годы Пневматические строительные конструкции получили распространение во многих странах.

Оболочки Пневматические строительные конструкции изготовляют из технических тканей с покрытиями из полимеров (в т. ч. каучуков) или армированных плёнок. Силовой основой плёнок и тканей служат нити из синтетического, реже стеклянного волокна.

Различают 2 основных типа Пневматические строительные конструкции (рис.): воздухоопорные, в которых слабо сжатый (избыточное давление 0,1—1 кн/м2) воздух подаётся непосредственно под оболочку сооружения, и воздухонесомые, где сильно сжатый (избыточное давление 30—700 кн/м2) воздух наполняет только несущие элементы Пневматические строительные конструкции При установке воздухоопорных Пневматические строительные конструкции оболочка в месте примыкания к основанию плотно закрепляется по периметру сооружения. Для входа в сооружения (и выхода из них) устраивают шлюзы. Воздухонесомые Пневматические строительные конструкции подразделяют на пневмостержневые и пневмопанельные. Применяют также комбинированные оболочки — воздухоопорные с поддерживающими конструкциями, а также усиленные канатами, сетками, оттяжками и диафрагмами.

Достоинства Пневматические строительные конструкции: малая масса, возможность перекрытия больших пролётов без внутренних опор, полная заводская готовность, быстрота монтажа, транспортабельность, свето- и радиопрозрачность, низкая стоимость. Недостатки: необходимость постоянного поддержания избыточного давления воздуха в оболочке, сравнительная недолговечность, низкие огнестойкость и звукоизолирующая способность.

Применение Пневматические строительные конструкции рационально для возведения постоянных и временных сооружений различного назначения (производственные и складские помещения, зрелищные, спортивные, торговые, выставочные и др. сооружения), мобильных зданий (станции технического обслуживания, медпункты, клубы, библиотеки), транспортных и гидротехнических сооружений (мосты, плотины, затворы), вспомогательных устройств для производства строительных работ (подъёмники, тепляки, опалубка и т.п.).

Пневматические сооружения. Пневмопанельное.

Пневматические сооружения. Пневмоарочное.

Пневматические сооружения. Воздухоопорное.

Пневматические сооружения. Воздухоопорное с усиливающими канатами (тросами).

История и перспективы

Можно смело сказать, что ни один из видов строительных конструкций не претерпел в столь короткий срок такого бурного развития, как пневматические конструкции. Менее 40 лет отделяет нас от того события, когда разложенная на земле бесформенная груда мягкой технической ткани ожила под действием включенного вентилятора, по ткани побежали волны, она начала вспухать и подниматься, неуверенно покачиваясь и, наконец, наполнившись воздухом, неустойчивый матерчатый пузырь почти .мгновенно стал упругим и устойчивым. В это чудо поверили, лишь ощупав купол руками, ощутив его стойкость и упругую незыблемость.

А сейчас уже около ста тысяч таких сооружений смонтированы на всех континентах мира и их изготавливают во всех технически развитых странах. Пневматические строительные конструкции не имеют ни предшественников, ;т традиций. В них все ново — и материалы, и принципы функционирования, и характер эксплуатации. Мало того, они как строительный объект не укладываются в привычные представления об инженерных сооружениях, о произведениях строительного искусства.

Традиционные материалы — древесина, камень, металлы, бетон отличались тяжестью, жесткостью, способностью оказывать высокое сопротивление всем видам напряженного состояния: растяжению, сжатию, изгибу, сдвигу, кручению.

Материалы мягких оболочек пневматических сооружений могут сопротивляться только растяжению.

В традиционных конструкциях принцип предварительного напряжения всегда рассматривался не более как средство искусственного перераспределения усилий в конструкции с целью оптимального использования механических свойств применяемых жестких материалов. Предварительное напряжение в пневматических конструкциях — непременное условие возможности их функционирования.

Создаваемое воздухоподающим оборудованием, оно является основой их существования.

Эксплуатация традиционных зданий сводится лишь к обеспечению их сохранности, исправности, к созданию заданных условий комфорта. Если эти условия не соблюдаются, здание становится неполноценным в смысле способности выполнения своих функций. Эксплуатация воздухоопорных зданий требует прежде всего абсолютно надежной работы воздухоподающей системы. Прекращение подачи воздуха в этом случае не потеря комфорта, а прекращение существования сооружения.

Сорок лет (а если вести счет от начала массового производства, то двадцать лет)—срок очень небольшой для приобретения нужного опыта проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации столь новых сооружений. Известно, что кажущаяся простота пневматических конструкций привела к тому, что их изготовлением стали заниматься многие предприятия. Пионер в области пневматических сооружений Уолтер У. Бэрд организовал фирму «Бэрдэйр» в 1956 г., а в 1957 г. только в США насчитывалось уже около 50 подобных фирм. «Пневматический бум», охвативший всю Северную Америку, Европу и Японию, архитектор Р. М. Эигельбрехт [1], перефразируя известную строку С. Т. Колриджа, обрисовал как «Пузыри, пузыри везде...»'. Этот начавшийся в 60-х годах «бум» и сопутствующая ему конкуренция фирм привели к тому, что некоторые предприниматели, не будучи достаточно компетентными, не смогли рашить ряд конструктивных и технологических проблем совершенно незнакомого вида сооружений и не сумели обеспечить ни должного качества своей продукции, ни должного уровня их эксплуатации.

Наступила пора трезвого осмысления опыта применения пневматических конструкций в строительстве — пора подведения итогов, признания ошибок, констатации изменения точек зрения формулирования новых задач.

Главный вывод состоит в том, что пневматические конструкции оказались не такими простыми, какими они представлялись на первый взгляд. В то же время они обнаружили ряд неожиданных качеств, открыли некоторые возможности, о которых ранее не догадывались или в которых сомневались. Все это позволило несколько по-иному представить себе те инженерные, технологические и архитектурные проблемы, которые возникли в процессе развития пневматических строительных конструкций во всем мире.

Сейчас в некоторых странах, особенно остро переживающих энергетический кризис, отмечается повышение интереса к экономике пневматических сооружений.

Это вызвано главным образом повышенным по сравнению с капитальными сооружениями расходом горючего на отопление помещений, отделенных от внешней среды очень тонкой оболочкой. Существуют две тенденции преодоления последствий кризиса: повышение термического сопротивления оболочек путем их дублирования или устройства ограждающих и поглощающих слоев и др.; использование оболочки в качестве коллектора солнечной энергии.

В условиях недостаточного опыта изготовления и использования новых, необычных и непривычных сооружений особое значение приобретает интенсивный обмен опытом специалистов, посвятивших себя задаче успешной реализации этой перспективной разновидности пространственных конструкций. Нет ничего удивительного в том, что за сравнительно короткое время был проведен ряд интернациональных форумов, посвященных только пневматической строительной тематике: в Штутгарте (1967), Чикаго (1971), Делфте (1972), Колумбии, штат Мериленд (1Э73), Лас-Вегасе (1974), Венеции (1977), ;1ондоне (1980).

Необходимо подчеркнуть организационную роль ИАСС (Международной ассоциации по пространственным конструкциям), которая не только провела половину перечисленных выше мероприятий, но начиная с 1967 г. обязательно включала тему пневматических конструкций в программу всех своих конгрессов и симпозиумов, состоявшихся в Токио и Киото (I97I), Монреале (1976), Алма-Ате (1977), Моргантауие (1978), Мадриде (1979), Оулу (1980). Крометого, ИАСС организовала под председательством проф. И. Цубои рабочую группу по пневматическим конструкциям, которая поставила одной из своих задач разработку международных норм проектирования и эксплуатации пневматических конструкций.

Настоящее издание как бы продолжает традицию обмена опытом и информацией. Для участия в нем был привлечен ряд крупнейших специалистов из десяти стран, известных своими научными трудами или практической деятельностью в области пневматических строительных конструкций.

Книга в основном посвящена пневматическим конструкциям воздухоопорного типа (включая пневматические линзы и подунжи), что объясняется их более широким распространением по сравнению с другими разновидностями —пневмостержневыми и пневмопанельными конструкциями.

Можно смело сказать, что ни один из видов строительных конструкций не претерпел в столь короткий срок такого бурного развития, как пневматические конструкции. Менее 40 лет отделяет нас от того события, когда разложенная на земле бесформенная груда мягкой технической ткани ожила под действием включенного вентилятора, по ткани побежали волны, она начала вспухать и подниматься, неуверенно покачиваясь и, наконец, наполнившись воздухом, неустойчивый матерчатый пузырь почти .мгновенно стал упругим и устойчивым. В это чудо поверили, лишь ощупав купол руками, ощутив его стойкость и упругую незыблемость.

А сейчас уже около ста тысяч таких сооружений смонтированы на всех континентах мира и их изготавливают во всех технически развитых странах. Пневматические строительные конструкции не имеют ни предшественников, ;т традиций. В них все ново — и материалы, и принципы функционирования, и характер эксплуатации. Мало того, они как строительный объект не укладываются в привычные представления об инженерных сооружениях, о произведениях строительного искусства.

Традиционные материалы — древесина, камень, металлы, бетон отличались тяжестью, жесткостью, способностью оказывать высокое сопротивление всем видам напряженного состояния: растяжению, сжатию, изгибу, сдвигу, кручению.

Материалы мягких оболочек пневматических сооружений могут сопротивляться только растяжению.

В традиционных конструкциях принцип предварительного напряжения всегда рассматривался не более как средство искусственного перераспределения усилий в конструкции с целью оптимального использования механических свойств применяемых жестких материалов. Предварительное напряжение в пневматических конструкциях — непременное условие возможности их функционирования.

Создаваемое воздухоподающим оборудованием, оно является основой их существования.

Эксплуатация традиционных зданий сводится лишь к обеспечению их сохранности, исправности, к созданию заданных условий комфорта. Если эти условия не соблюдаются, здание становится неполноценным в смысле способности выполнения своих функций. Эксплуатация воздухоопорных зданий требует прежде всего абсолютно надежной работы воздухоподающей системы. Прекращение подачи воздуха в этом случае не потеря комфорта, а прекращение существования сооружения.

Сорок лет (а если вести счет от начала массового производства, то двадцать лет)—срок очень небольшой для приобретения нужного опыта проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации столь новых сооружений. Известно, что кажущаяся простота пневматических конструкций привела к тому, что их изготовлением стали заниматься многие предприятия. Пионер в области пневматических сооружений Уолтер У. Бэрд организовал фирму «Бэрдэйр» в 1956 г., а в 1957 г. только в США насчитывалось уже около 50 подобных фирм. «Пневматический бум», охвативший всю Северную Америку, Европу и Японию, архитектор Р. М. Эигельбрехт [1], перефразируя известную строку С. Т. Колриджа, обрисовал как «Пузыри, пузыри везде...»'. Этот начавшийся в 60-х годах «бум» и сопутствующая ему конкуренция фирм привели к тому, что некоторые предприниматели, не будучи достаточно компетентными, не смогли рашить ряд конструктивных и технологических проблем совершенно незнакомого вида сооружений и не сумели обеспечить ни должного качества своей продукции, ни должного уровня их эксплуатации.

Наступила пора трезвого осмысления опыта применения пневматических конструкций в строительстве — пора подведения итогов, признания ошибок, констатации изменения точек зрения формулирования новых задач.

Главный вывод состоит в том, что пневматические конструкции оказались не такими простыми, какими они представлялись на первый взгляд. В то же время они обнаружили ряд неожиданных качеств, открыли некоторые возможности, о которых ранее не догадывались или в которых сомневались. Все это позволило несколько по-иному представить себе те инженерные, технологические и архитектурные проблемы, которые возникли в процессе развития пневматических строительных конструкций во всем мире.

Сейчас в некоторых странах, особенно остро переживающих энергетический кризис, отмечается повышение интереса к экономике пневматических сооружений.

Это вызвано главным образом повышенным по сравнению с капитальными сооружениями расходом горючего на отопление помещений, отделенных от внешней среды очень тонкой оболочкой. Существуют две тенденции преодоления последствий кризиса: повышение термического сопротивления оболочек путем их дублирования или устройства ограждающих и поглощающих слоев и др.; использование оболочки в качестве коллектора солнечной энергии.

В условиях недостаточного опыта изготовления и использования новых, необычных и непривычных сооружений особое значение приобретает интенсивный обмен опытом специалистов, посвятивших себя задаче успешной реализации этой перспективной разновидности пространственных конструкций. Нет ничего удивительного в том, что за сравнительно короткое время был проведен ряд интернациональных форумов, посвященных только пневматической строительной тематике: в Штутгарте (1967), Чикаго (1971), Делфте (1972), Колумбии, штат Мериленд (1Э73), Лас-Вегасе (1974), Венеции (1977), ;1ондоне (1980).

Необходимо подчеркнуть организационную роль ИАСС (Международной ассоциации по пространственным конструкциям), которая не только провела половину перечисленных выше мероприятий, но начиная с 1967 г. обязательно включала тему пневматических конструкций в программу всех своих конгрессов и симпозиумов, состоявшихся в Токио и Киото (I97I), Монреале (1976), Алма-Ате (1977), Моргантауие (1978), Мадриде (1979), Оулу (1980). Крометого, ИАСС организовала под председательством проф. И. Цубои рабочую группу по пневматическим конструкциям, которая поставила одной из своих задач разработку международных норм проектирования и эксплуатации пневматических конструкций.

Настоящее издание как бы продолжает традицию обмена опытом и информацией. Для участия в нем был привлечен ряд крупнейших специалистов из десяти стран, известных своими научными трудами или практической деятельностью в области пневматических строительных конструкций.

Книга в основном посвящена пневматическим конструкциям воздухоопорного типа (включая пневматические линзы и подунжи), что объясняется их более широким распространением по сравнению с другими разновидностями —пневмостержневыми и пневмопанельными конструкциями.

Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 5019; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!