Третий этап – написание пояснительной записки.

Пояснительная записка оформляется на 15-20 страницах писчей бумаги размером 210х297 мм (формат А4), с полями 2 см. Текст допускается писать чёрными чернилами от руки чётким разборчивым почерком, либо печатать (шрифт Times New Roman №14, интервал 1,5).

Листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы. После титульного листа (приложение 1) следуют задание на проектирование и страница «Содержание». Далее основная часть пояснительной записки. На последней странице приводится список используемой литературы.

Примерное содержание пояснительной записки.

Введение

Во введении приводятся сведения о необходимости и целесообразности проектирования объектов озеленения, о роли зелёных насаждений в жизни человека.

1. Описательная часть.

1.1. Назначение сквера.

Приводится обоснование назначения проектируемого сквера.

1.2. Обоснование выбора проектируемого решения.

Приводится обоснование выбора стилевого и планировочного решения проектируемого сквера.

1.3. Описание дорожек и площадок.

Подробно описывается запроектированная дорожно-тропиночная сеть, класс выбранных дорожек, их ширина и вид покрытия.

1.4. Описание малой архитектурной формы.

Приводится описание малой архитектурной формы, которая должна быть предусмотрена в проектируемом сквере в соответствии с исходными данными. Подробно рассматривается её конструктивное решение, декорирование, озеленение.

|

|

|

1.5. Описание используемого оборудования.

Садово-парковое оборудование подразделяется на:

оборудование общего пользования (скамьи, урны, светильники, информационные щиты);

оборудование специализированное (детских и спортивных площадок);

хозяйственное оборудование.

В проектируемых скверах необходимо предусмотреть оборудование общего пользования – скамьи и урны. Дать их описание.

1.6. Особенности озеленения.

Даётся краткое описание предлагаемых древесных и кустарниковых видов, цветочных и травянистых растений, указывается местоположение каждого из них. Описание приводится в следующем порядке:

1. Деревья лиственные.

2. Деревья хвойные.

3. Кустарники лиственные.

4. Кустарники хвойные.

5. Лианы.

6. Цветочные растения.

При описании растений указываются:

1. Долговечность.

2. Размеры (высота растения и ширина кроны).

3. Форма кроны.

4. Декоративность (цвет коры, окраска цветов и плодов и т.д.)

5. Сроки цветения.

6. Отношение к освещённости.

7. Отношение к стрижке.

Основу насаждений должны составлять главные лесообразующие породы – ель, сосна, липа, берёза, клён. Применение дополнительного ассортимента растений зависит от величины, функции объекта и преимущественно используется для создания акцентов по форме, цвету, фактуре. Насаждения должны быть биологически устойчивыми, по сочетанию растений близкими к природным.

|

|

|

2. Расчётная часть.

2.1. При расчёте общей площади сквера применяют геометрические формулы. Затем определяют площадь под дорожками и площадками. Подсчитывают сумму площадей, занимаемую всеми дорожками и площадками в проектируемом сквере. Определяют процентное отношение этой суммы к общей площади сквера. Согласно СНиП 2.60-85 площадь дорожек и площадок должна составлять от 20 % до 32 %.

2.2. Ассортиментная ведомость.

Ведомость заполняется в виде таблицы.

Таблица 2.

4. Общие положения проектирования генплана городского сквера в рамках учебного проекта

При проектировании генплана городского сквера следует определить его назначение. Назначение скверов может быть различным. Скверы, создаваемые на площадках общегородского или районного значения, на привокзальных площадях, а также перед отдельными крупными общественными зданиями (театрами, музеями и т. д.), предназначены главным образом для «кратковременного отдыха» граждан. Скверы, расположенные на площадках второстепенного значения и на улицах, используются для более продолжительного отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр детей. Целевое назначение скверов перед отдельными зданиями определяется, прежде всего, функциями этих зданий. Например, скверы у театров используются летом как своеобразные фойе, в которых посетители ожидают начала сеанса. Когда скверы на площадях и улицах создаются только с архитектурно-декоративными целями, они обычно занимают незначительные по размерам участки, и здесь часто устанавливают памятники или скульптуры, размещают фонтаны (рис.1). Целевое назначение скверов находится в известной зависимости и от размеров территории.

|

|

|

Иногда сквер на улице из-за недостаточных размеров участка не может быть использован для отдыха взрослых и игр детей, и поэтому служит лишь декоративным целям. Территорию городского сквера следует дифференцировать на функциональные зоны в соответствии с назначением объекта. Предлагаемое функциональное зонирование включает следующие зоны: входную, рекреационную; спортивную; прогулочную; хозяйственную; вспомогательного назначения. Во входной зоне следует предусмотреть въезд для автотранспорта и вход. Входная зона должна иметь связь с рекреационной, прогулочной, хозяйственной зонами.

|

|

|

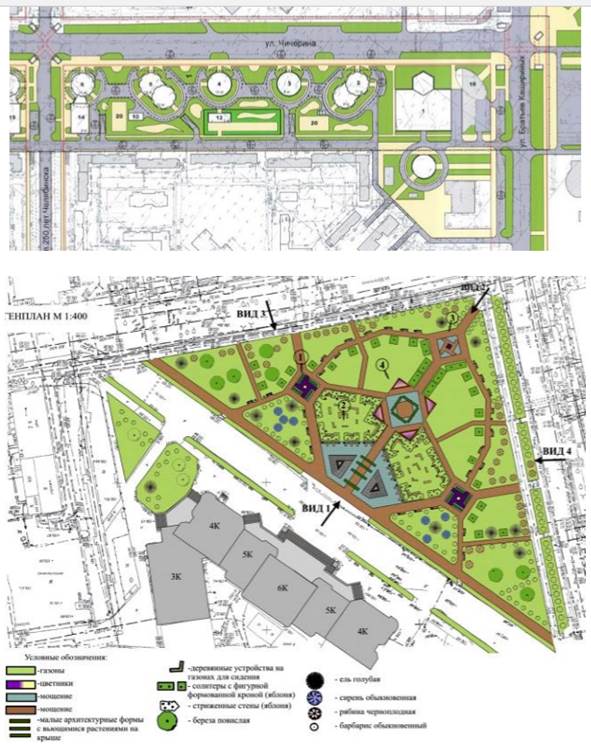

Рис.1. Городские скверы разного назначения.

На генплане необходимо изобразить территорию существующего архитектурного сооружения с основными пешеходными дорожками и подъездными путями в системе окружающей застройки. На проектируемой территории необходимо разместить элементы ландшафтной архитектуры и благоустройства, парковку. При проектировании генплана городского сквера следует учитывать принципы средового подхода.

Рис.2. Городские скверы разного назначения.

5. Особенности формирования генплана городского сквера

В практике наиболее часто встречаются скверы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы. Кроме перечисленных правильных геометрических форм, скверы часто имеют неправильную, а иногда и сложную конфигурацию. Существенное планировочное значение имеет организация в сквере пешеходного движения. В скверах, размещенных на площадях или перекрестках улиц, может быть организовано сквозное движение. В скверах, расположенных на улицах между домами, не должно быть транзитного движения пешеходов. В соответствии с тем, как организовано пешеходное движение в сквере, решается и вопрос о размещении входов в него. При планировке сквера важно определить баланс его территории, для чего необходимо найти правильное соотношение основных элементов, составляющих территорию сквера (площадок, дорожек и различных типов посадок). Это соотношение зависит в конкретном случае от нескольких факторов: возможного количества посетителей, назначении сквера, его места в плане города, климатических условий, рельефа, характера окружающей застройки и необходимости раскрытия видовых панорам на ландшафт.

|

В зависимости от количества посетителей устанавливают размеры площадок в сквере, ширину и протяженность дорожек. Под насаждения в сквере рекомендуется отводить 65-75 % территории, под дорожки и площадки – 20-32 %, под цветники и декоративные сооружения – 2-3 % (рис.3).

Рис.3

Количество высаживаемых деревьев и кустарников зависит от назначения сквера, его расположения и архитектурно-планировочного решения ансамбля, в который включен данный сквер. Если сквер размещен на площади с интенсивными потоками транспорта и предназначен для регулирования движения и декоративного убранства площади, то деревья в нем могут отсутствовать, а кустарников может быть очень немного. В сквере на улице, который используется для отдыха, деревья необходимы для изоляции участка от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, а кроме того, для создания затененных площадок и аллей. В среднем для городских скверов можно принять норму плотности посадок 100-120 деревьев и 1000-1200 кустарников на 1 га территории. При планировке скверов на центральных площадях города или перед крупными общественными зданиями чаще всего применяют регулярные приемы, причем вся композиционная структура такого сквера обычно подчинена архитектуре основного здания. Это выражается в том, что пространство сквера не изолируется от здания высокими растениями, а является как бы парадным подходом к нему. Чтобы усилить это впечатление, по бокам сквера создают плотные и высокие «стены» из деревьев и кустарников. Иногда такие скверы решают целиком в виде партера. Регулярные композиции применяют и в тех случаях, когда по характеру застройки площади и по графику пешеходного движения по ней сквер приходится перерезать сквозными дорожками. Иначе решается композиция сквера на улице, когда он изолирован от окружающей застройки и планировка территории рассматривается как самостоятельная задача. В таком случае чаще всего применяют пейзажные приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, кустарников и цветов. Следует иметь в виду, что извилистые дорожки иллюзорно увеличивают пространство сквера (рис.4).

Рис. 4

Рис. 4

Градостроительный анализ

При организации благоустройства городского сквера необходимо решать основные градостроительные задачи. При разработке учебного проекта на первом этапе необходимо решить следующие задачи: - изучить и провести комплексный анализ исходной ситуации; - выявить направления по формированию озеленения и благоустройства с целью улучшения состояния комфорта пространств; - определить возможности гармоничного сочетания проектируемого озеленения с окружающей средой. Комплексный анализ представляет собой функциональный, пешеходно-транспортный, историко-архитектурный анализ территории и анализ озеленения (рис.5).

Рис.5. Комплексный градостроительный анализ

При этом выявляются основные функциональные зоны; направления, содержание и интенсивность пешеходных и транспортных коммуникаций; памятники архитектуры, градостроительства, истории и культуры, определяется характер, функциональное назначение и ценность озеленения. Каждый вид анализа территории следует представить в виде схемы в масштабе (М 1:500, 1:1000) с приложением подробной экспликации. Рекомендуется выполнять данные схемы на предлагаемой подоснове и (или) на кальке. Градостроительный анализ следует дополнить фотофиксацией местности.

7. Функционально-планировочные требования, предъявляемые к организации генплана городского сквера

При проектировании озеленения и благоустройства городского сквера необходимо учитывать функционально-планировочные требования, предъявляемые к организации его элементов. Функциональное зонирование и местоположение элементов озеленения, размеры и состав его зон проектируются в соответствии с условиями градостроительной ситуации с учетом особенностей и характера функционирования выбранной территории и объекта (рис.6). В связи с этим следует сформировать благоустройство и элементы озеленения таким образом, чтобы максимально отразить и подчеркнуть содержание объекта.

Общими функционально-планировочными требованиями для озеленения являются:

1. Согласованное размещение озелененных территорий различного назначения в структуре генерального плана городского сквера с учетом особенностей функционирования объекта.

2. Объединение существующего и проектируемого озеленения в единую пространственно-планировочную систему, которая способна улучшить состояние комфорта пространств, прилегающих к объекту.

3. Функциональное зонирование элементов озеленения и благоустройства с точки зрения организации функций рекреации, спорта, тихого отдыха, хозяйственно-бытового, санитарно-защитного и оздоровительного назначения.

В составе территории каждого элемента озеленения рекомендуется предусматривать следующие зоны: пешеходно-коммуникационную; рекреационную; защитно-оздоровительную; композиционно-декоративную. Пешеходно-коммуникационная зона должна быть представлена тротуарами и дорожками шириной не менее 1,20 м с асфальтовым, гравийным покрытием и (или) мощением согласно требованиям СНиП III10-75(2000) «Благоустройство территорий». В рекреационной зоне необходимо предусматривать территории, оборудованные площадками с мощеным, гравийным и устойчивым газонным покрытием согласно требованиям СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территорий» для тихого и активного отдыха. Защитно-оздоровительную зону следует формировать по периметру или со стороны наибольшего антропогенного воздействия. Видовой состав растительности следует подбирать с учетом местных климатических особенностей. Композиционно-декоративную зону рекомендуется предусматривать в местах пересечения основных пешеходных потоков, в углах элементов и на месте визуальной доминанты согласно общему планировочному решению элемента озеленения. Для организации данной зоны рекомендуется устройство групповых посадок с центральным ядром с использованием не менее двух видов пород растительности.

4. Структурирование элементов озеленения в пространстве, где последовательная организация элементов включает:

- функциональное зонирование городского сквера;

- выбор приема моделирования и построения пространственно-планировочной модели согласно территориальным условиям;

- определение форм (посадка, газон, альпинарий и т.д.) и способов организации озеленения.

5. Формирование удобных функционально-пространственных связей при помощи озеленения. При проектировании озеленения следует учитывать требования, установленные в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территорий». Следует предусматривать освещение элемента озеленения в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Композиционно-эстетические требования, предъявляемые к организации генплана городского сквера При создании благоустройства пространств городского сквера зеленые насаждения являются, по сути, строительным материалом. Ле Корбюзье, например, говорил, что он создавал свои творения из солнечного света, пространства и зелени. Использование растительности в этом плане многообразно.

Рис.6. Предложение по функциональной организации сквера

Следует учитывать эстетическое воздействие растительности на человека, что в целом повышает устойчивость жителей к стрессам городской жизни. С точки зрения композиции пространств и эстетики восприятия, необходимо проектировать благоустройство и формировать озеленение таким образом, чтобы они находились в состоянии зрительного гармоничного равновесия с масштабом человека, существующими элементами ландшафта и застройки. В этой связи общими композиционно-эстетическими требованиями при проектировании генерального плана являются:

1. Формирование образа пространства и усиление стилевых особенностей архитектурных объектов.

2. Создание визуально ориентированных пространств, осей и доминант.

3. Разработка сценария восприятия озелененного пространства. Для достижения этих требований при формировании благоустройства и озеленения можно использовать:

- линейные кустарниковые посадки для масштабного разграничения пространства;

- сочетание открытых протяженных газонных покрытий с элементами АРТ-ландшафтов, дизайна и групповых посадок для зрительного увеличения пространства территории (рис.7);

рис. 7

- рядовые линейные посадки для выявления основного направления движения;

- групповые смешанные посадки с ярко выраженным ядром для формирования композиционной доминанты;

- вертикальное, выносное, ампельное озеленения различной формы;

- сочетание линейных и объемных форм растительности для построения ритмических пространств коммуникаций;

- художественно-стилевые формы растительности, созданные с помощью топиарного искусства;

- живые изгороди для экранирования и разграничения пространств, различных по срокам и времени пребывания;

- ярусное распределение природных и растительных элементов;

- согласованность геометрии зеленых модулей с контурами пешеходного пространства;

- продолжение контуров архитектурного объекта в силуэте используемой растительности;

- озеленение фасадов и кровель (рис.8);

Рис.8

- каскадные и многоуровневые цветочные и кустарниковые композиции; - размещение живописных групп кустарников ниже уровня входа в здание;

- искусственно созданный рельеф с декоративными растительными композициями для разграничения пространства и (или) выделения смыслового центра;

- переносной модульный растительный материал в емкостях (рис.9);

Рис.9

- формирование пространства с использованием характерной геометрической формы плана (рис.10).

Рис 10

8. Архитектурно-планировочные основы проектирования генплана городского сквера

Алгоритм проектного моделирования благоустройства городского сквера озеленения представляет собой следующие этапы:

I этап: определение типа и качества пространства, формирование требований с учетом его дальнейшего функционирования, выявление существующих проблем.

II этап: выделение территорий, подходящих для озеленения, определение их функционального назначения.

III этап: формирование планировочной модели на основе общих принципов композиционного построения.

IV этап: организация пространственной модели на основании полученной плоскостной модели с учетом пространственного сценария.

V этап: формирование благоустройства, определение типа посадки и вида растительности с учетом объективных свойств растительности. На основании данных положений формируется общая пространственно-планировочная модель озеленения территории с учетом функциональной и композиционной организации пространства.

Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!