Тактика бега на средние дистанции

Бег на средние дистанции: техника, тактика, тренировки

Бег на средние дистанции: техника, тактика, тренировки

Техника бега на средние дистанции

Для бега на средние дистанции (800 и 1500 м) очень важным является умение изменять технику в условиях наступающего утомления, когда организм наполняется молочной кислотой.

Бег на средние дистанции включает такие этапы, как:

старт;

стартовый разгон;

бег по дистанции;

финиширование.

Старт и стартовый разгон. В беге на средние дистанции применяется высокий старт. По свистку или команде «На старт!» спортсмены быстро занимают исходное стартовое положение. При этом толчковую ногу ставят вперед, к линии, не наступая на нее. Вторую ногу ставят сзади на носок на расстоянии одной стопы от пятки впереди стоящей ноги. Обе ноги слегка сгибают, тяжесть тела в большей степени переносят на впереди стоящую ногу, взгляд направляют перед собой. Согнутую в локте руку, разноименную впереди стоящей ноге, вместе с плечом выносят вперед, вторую руку отводят назад. Пальцы рук свободно сгибают.

По команде «Марш!» или выстрелу бегун в наклоне, активно проталкивая себя, быстро начинает бег. Стартовый разгон должен обеспечить оптимальной набор скорости бега для данной дистанции. Более быстрый набор скорости вызывает излишние энергетические траты и раннее закисление организма. Большинство спортсменов осуществляют разгон к 60–70 м, используя естественное увеличение частоты и длины шага. Стартовое ускорение, когда скорость бега превышает среднюю по дистанции, подразделяется на набор скорости и постепенное ее снижение до дистанционной скорости, что необходимо отрабатывать в тренировочном процессе.

|

|

|

В тактическом плане стартовый разгон также обеспечивает спортсмену комфортное расположение в группе бегунов, то есть он должен занять место в голове или в хвосте группы в соответствии с планом бега, не быть оттертым к краю бровки и т. д.

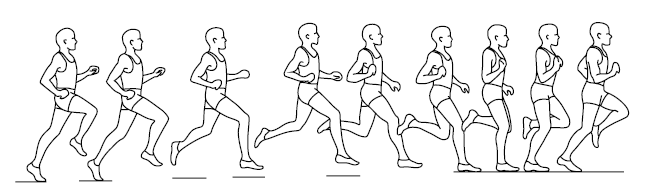

Бег по дистанции. В беге на средние дистанции длина шага равняется 190–220 см при частоте 3,5–4,5 шага в секунду. Почти вертикальное положение туловища (наклон вперед не превышает 4–5° и может изменяться в пределах 2–3°) обеспечивает оптимальные условия для выноса ноги вперед. Руки согнуты под углом примерно 90° и свободно движутся вперед-назад в соответствии с движениями ног. Работа рук помогает поддерживать равновесие и способствует ускорению или замедлению темпа бега (рис. 2.15).

Ноги ставятся на дорожку по обе стороны средней линии с передней части стопы.

Рис. 2.15. Техника бега на средние дистанции

Эффективное отталкивание осуществляется под углом 50–55° и характеризуется полным выпрямлением ноги. В этом положении голень параллельна толчковой ноге. Активному отталкиванию способствует мах свободной ногой, который заканчивается торможением бедра за счет включения мышц задней поверхности. Благодаря отталкиванию и маху тело переходит к полету, во время которого бегун получает относительный отдых. Нога, заканчивая толчок, расслабляется и, сгибаясь в коленном суставе, тянется за бедром. При этом голень второй ноги реактивно выносится вперед. Более эффективное отталкивание завершается поворотом в тазобедренном суставе в сторону маховой ноги. Активное сведение бедер, начинающееся в этой фазе, обеспечивает приземление слегка согнутой ногой в колене, что уменьшает тормозящее действие в момент ее постановки на переднюю часть стопы. Постановка ноги осуществляется не пассивным, а активным механизмом «захвата», что в амортизационной фазе позволяет в большей мере трансформировать инерционную кинетическую энергию в энергию дальнейшего движения. Это также обеспечивает бегуну инерционный проход вертикали, что помогает экономить силы. Голень ноги, находящейся сзади, прижимается к бедру, способствуя некоторому отдыху спортсмена и быстрому выносу ноги вперед и вверх. Фаза заднего толчка обеспечивает максимальный эффект отталкивания за счет сочетания сил инерционных, реактивных и концентрированных мышечных сокращений. При этом необходима тонкая дифференцировка последовательности срабатывания мышц между тазобедренным и голеностопным суставами. Акцент толчка индивидуально ощущается в проталкивании через большой палец стопы.

|

|

|

|

|

|

При беге по повороту туловище слегка наклоняется внутрь дорожки, стопа правой ноги ставится с некоторым разворотом пятки наружу. Правая рука работает более активно и несколько вовнутрь.

Основные черты техники определяются следующим образом: туловище немного наклонено вперед, плечи слегка разведены, таз несколько выдвинут вперед, голова держится прямо, подбородок опущен, мышцы лица и шеи не напряжены, движения рук и ног широки и свободны.

Финиширование. Переход к финишированию осуществляется некоторым наклоном туловища вперед и увеличением частоты и длины шага на последних 200–400 м. Бег на финишном участке по характеристикам приближается к спринтерскому, особенно перед финишным створом. Некоторые делают рывок или бросок «на ленточку». Более выгодно равномерно распределять усилия на финишном отрезке.

|

|

|

Многие спортсмены специально тренируют способность к финишному ускорению, так называемому финишному спурту, когда на последних 100–200 м дистанции бегун, собрав все силы, выполняет мощное ускорение.

Финиш – важнейший элемент бега на средние дистанции: спортсмен, сохранив максимум энергии для рывка, пытается всю ее выплеснуть в финишный рывок, часто обеспечивающий победу или высокое место в забеге.

Тактика бега на средние дистанции

В соревнованиях любого масштаба часто встречаются равные по силам и спортивным результатам бегуны. Поэтому, чтобы добиться успеха, надо знать тактические приемы соперников и использовать их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика бега прежде всего зависит от цели, поставленной перед соревнованием. Обычно различают три цели:

показ намеченного результата;

выигрыш соревнования;

выигрыш соревнования с высоким результатом.

В последние годы становится все больше и больше приверженцев тактики бега на выигрыш. При выборе этого варианта необходимо выдержать высокий темп бега, предложенный соперниками, и сохранить силы для решающего рывка на финише. При таком беге спортсмен обычно выбирает место сразу за лидером (отставая на полшага) и внимательно следит за всеми конкурентами, готовясь в любой момент предпринять маневр: усилить темп, выйти из окружения и т. п. Особенно важно следить за тем, чтобы справа всегда было свободное место, необходимое для маневра: даже опытные спортсмены часто попадают в «коробочку» (оказываются у бровки) и лишаются этой возможности. В результате бегун вынужден ждать, пока лидирующая группа растянется и в ней появятся «окна».

В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы и графики бега могут быть различными и определяться несколькими факторами: спортивной формой бегуна, его самочувствием, составом забега, тактикой, применяемой основными соперниками, уровнем их подготовленности.

Большое значение при этом имеют состояние беговой дорожки, климатические условия, формула проведения соревнований (количество забегов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов) и порядок выхода в следующую стадию соревнований.

Важнейший фактор достижения высокого результата – это рациональное распределение сил по дистанции, которое формируется в процессе многолетней соревновательной подготовки спортсмена.

Немалое значение приобретает сегодня и феномен финишного ускорения. При этом спортсмен для заключительного финишного броска на разных дистанциях использует различные расстояния. В беге на 800 м финиш начинается за 200–250 м, и уже на дальней прямой бегун старается выйти на ударную позицию. В беге на 1500 м начинают бросок за 300–500 м (чем сильнее бегуны, тем раньше они могут начать финиш).

Финишные скорости в современном беге растут из года в год, а сам финишный отрезок увеличивается в зависимости от длины дистанции. Способность к финишному ускорению играет решающую роль в достижении победы, и ее необходимо развивать на протяжении всей спортивной деятельности бегуна. На любой тренировке спортсмен должен преодолевать последний отрезок максимально быстро.

Обычно на каждой дистанции есть участки, на которых любому бегуну становится тяжело из-за нарастающего утомления, вызванного высоким кислородным долгом или другими неблагоприятными сдвигами в организме. На таких участках лидер должен по возможности увеличить темп бега и оторваться от противников или попытаться вымотать соперников рывками, снизив их способность к быстрому финишу.

Участки, на которых чаще всего снижается скорость бега, следующие: при беге на 800 м – 400–600 м, на 1500 м – 600–1000 м.

К повышению темпа в критические моменты дистанции бегуны должны долго готовиться на тренировках.

Увеличить темп бега можно за счет более коротких и частых рывков. Однако это под силу только выдающимся бегунам: при недостаточной подготовке к такой тактической борьбе спортсмен сам может стать ее жертвой. Наиболее подходящее время для спурта – момент окончания ускорения соперника, когда у него не хватает сил для повторного рывка.

Однако в забегах, где скорость невелика, все участники должны быть готовы к длинному финишу: на средних дистанциях – сразу же с начала второй половины, а на длинных – с последней четверти дистанции.

Встречаются и другие варианты, когда на первом отрезке дистанции спортсмены развивают очень высокую скорость, чтобы вырваться из большой группы бегунов, затем темп резко падает и снова увеличивается к финишу.

Сравнивая динамику скоростей забегов на 800 и 1500 м, которые проходили в принципиально разных тактических вариантах, можно отметить, что большинство сильнейших спортсменов за 200–300 м до финиша наращивают скорость бега, а на последнем 100-метровом отрезке бегут максимально быстро за счет увеличения частоты шагов.

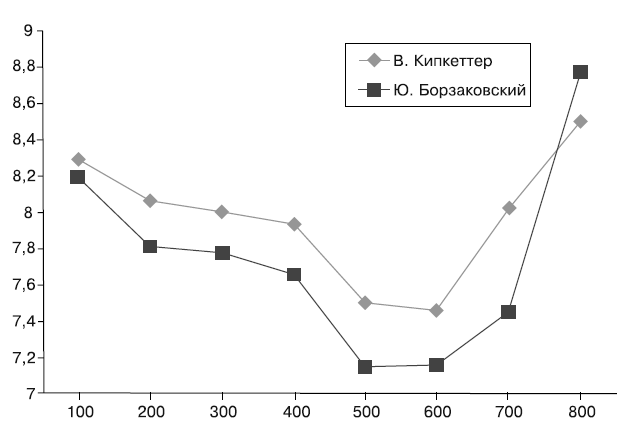

Существенным фактором победы Ю. Борзаковского на Олимпиаде стали последние 50 м, которые он пробежал за 5,7 секунды. Устанавливая мировой рекорд, В. Кипкеттер преодолел финишный отрезок за 8,503 м/с при средней скорости бега 7,912 м/с (рис. 2.16).

Рис. 2.16. График скорости бега на 800 м мирового рекордсмена В. Кипкеттера (Дания) и олимпийского чемпиона Ю. Борзаковского (Россия)

Однако необходимо отметить, что решающим моментом в победе Ю. Борзаковского в финальном олимпийском забеге была его способность ускориться на последних 50 м дистанции за счет переключения на более высокую частоту шага, которая составляла 4,1 ш/с, в отличие от В. Кипкеттера, у которого частота шага на финише равнялась 3,9 ш/с.

В беге на 800 и 1500 м следует добиваться прохождения второй половины дистанции с минимальным падением темпа (в пределах 1,5–2 секунд).

Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 235; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!