II . Запишите общий вывод, ответив на вопросы:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности

Цель: выявить черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем, выделить меры, необходимые для создания устойчивых искусственных экосистем.

Оборудование и материалы: информационный текст «Агроценоз».

Теоретические сведения

Биогеоценоз – саморегулирующаяся экологическая система, образованная совместно обитающими и взаимодействующими между собой и с неживой природой, популяциями разных видов в относительно однородных условиях среды. Таким образом, биогеоценоз состоит из неживой и живой частей окружающей среды. Любой биогеоценоз имеет естественные границы, для него характерен определенный круговорот веществ и энергии.

Живые организмы в экосистеме, мертвые их остатки и их отбросы являются пищей для других организмов. Питательные вещества, таким образом, переходят из одного организма в другой, образуя непрерывные пищевые цепи.

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям делятся на продуцентов, консументов и редуцентов.

Пищевая (трофическая) цепь – ряд взаимоотношений между группами организмов (растений, животных, грибов, микроорганизмов), при котором происходит перенос питательных веществ и энергии путем поедания одних особей другими.

Начало пищевым цепям дают продуценты - производители органического вещества из неорганического. Они усваивают из окружающей среды воду, неорганические (минеральные) соли, углекислый газ, кислород и с помощью фотосинтеза строят свое тело.

|

|

|

Следующие звенья цепи питания составляют консументы, которые поедают как продуцентов, так и себе подобных.

Консументы, которые питаются продуцентами, называются консументами I порядка - травоядные или растительноядные животные.

Консументы, которые поедают травоядных I порядка, называются консументами II порядка - плотоядные животные (хищники).

Хищников, питающихся вторичными консументами, называют консументами III порядка и т.д.

Организмы, употребляющие один тип пищи, принадлежат к одному трофическому уровню.

Продуценты относятся к первому трофическому уровню, консументы I порядка - ко второму, консументы II порядка - к третьему уровню и т.д.

Дополнительные звенья в пищевой цепи составляют детритофаги, которые питаясь отходами и трупами, могут стать добычей хищников (напр., муравьед питается муравьями). И так органическое вещество возвращается в органический круговорот.

В конце пищевой цепи находятся редуценты (деструкторы), которые превращают отмершее органическое вещество в неорганические соединения (минеральные вещества).

|

|

|

Перечисленные компоненты биогеоценоза составляют трофические уровни, связанные обменом и переносом питательных веществ и энергии.

Правило 10% (закон Линдемана) - это правило экологической пирамиды. Оно гласит, что на каждое последующее звено пищевой цепи поступает только 10% энергии (массы), накопленной предыдущим звеном.

Организмы разных трофических уровней образуют пищевые цепи, в которых вещества и энергия ступенчато передаются с уровня на уровень. На каждом трофическом уровне используется 10% энергии поступившей биомассы.

Пищевые цепи обычно состоят из 3—5 звеньев, например:

1) растения – корова – человек;

2) растения – божья коровка – синица – ястреб;

3) растения — муха – лягушка – змея – орел.

Рис.1 Пример пищевой цепи

Пищевые цепи бывают детритными и пастбищными.

В детритных пищевых цепях пищей служат мертвые органические вещества (мертвые ткани растений – грибы – многоножки – хищные клещи – бактерии). Пастбищные пищевые цепи начинаются с живых существ.

Простые и сложные пищевые цепи связаны между собой, образуя обширную сеть. Она так и называется пищевая сеть.

Рис. 2 Пример пищевой сети

|

|

|

Агроценоз (греч. agros — поле) — это сообщество организмов, обитающих на землях сельскохозяйственного пользования, занятых посевами или посадками культурных растений. Примерами таких экосистем являются поля, огороды, сады, парки, искусственные пастбища, цветники и т. д.

При создании агроценозов человек применяет комплекс агротехнических приемов: различные способы обработки почвы (вспашка, боронование, дискование и др.), мелиорацию (при избыточном увлажнении почвы), иногда искусственное орошение, посев (посадка) высокоурожайных сортов растений, подкормку, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений.

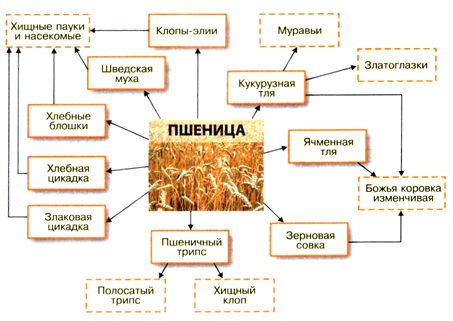

Рис.1 Агроценоз пшеничного поля

Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные сорняки. Животных на пшеничном поле обитает значительно меньше, чем в естественных условиях. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются насекомые, зерноядные и хищные птицы, лисы. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая. Таким образом, в агроценозе существуют те же пищевые группы, что и в природной экосистеме: продуценты, консументы и редуценты. Роль продуцентов в нем выполняет, в основном, посеянное человеком культурное растение. Если структура природных сообществ формируется в результате естественного отбора, то в агроценозах отбор осуществляется человеком, уничтожая все остальные ненужные ему виды (сорняки, насекомых-вредителей и др.).

|

|

|

Культивирование одного вида растений способствует массовому распространению более конкурентоспособных сорняков. В естественных условиях многие виды сорняков интенсивно обживают лишь богатые азотом выбросы почвы из нор сусликов и сурков, а на обогащенных азотными удобрениями почвах сорняки благополучно произрастают, не испытывая давления природных конкурентов.

Появление на полях многолетних сорняков с мощной корневой системой заставляет увеличивать дозу гербицидов. Их избыток отрицательно влияет на культурные растения, у которых нарушается синтез липидов и фотосинтез.

Слабые корневые системы культивируемых растений, значительная обнаженность почвы создают условия для вымывания и выветривания плодородного слоя. Ежегодно с талыми и дождевыми водами с полей уносятся миллионы тонн почвы. В засушливых степных районах развивается ветровая эрозия.

В естественных экосистемах постоянный круговорот веществ и энергии позволяет сохранять баланс, что обеспечивает системе устойчивость. В процессе существования агроценоза человек изымает из него часть продукции (собирает урожай), поэтому равновесие в этой искусственной системе может быть достигнуто в том случае, если происходит компенсация изъятых из агроценоза энергии и веществ. Внесение удобрений, вспашка, полив, прополка, борьба с вредителями – это обязательное действие, без которых агроценоз как система, не способен к самостоятельному существованию, очень быстро погибнет.

Количество биомассы на единицу площади в агроценозе больше, чем в биогеоценозе. Освоение новых территорий под сельскохозяйственные угодья чрезвычайно трудоемко, поэтому бережное отношение к почвенным ресурсам сегодня особенно актуально.

Ход работы

I . Выполните задания.

1. Прочитайте текст раздела «Теоретические сведения».

2. На основе изученного текста заполните таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем».

| Признаки сравнения | Биогеоценоз степи | Агроценоз пшеничного поля |

| Способы регуляции | ||

| Видовое разнообразие | ||

| Плотность видовых популяций | ||

| Источники энергии и их использование | ||

| Продуктивность | ||

| Круговорот веществ и энергии | ||

| Способность выдерживать изменения среды | ||

| Влияние на окружающую среду |

II . Запишите общий вывод, ответив на вопросы:

1. Чем агроценоз отличается от биогеоценоза? Каковы причины этих различий?

2. Какие меры необходимо соблюдать для создания устойчивых искусственных экосистем?

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 437; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!