Физические свойства и состав крови.

Кровь — это жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части - плазмы и взвешенных в ней клеток -форменных элементов : эритроцитов (красных клеток крови), лейкоцитов (белых клеток крови), тромбоцитов (кровяных пластинок). У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40-48%, а плазма — 52-60%.

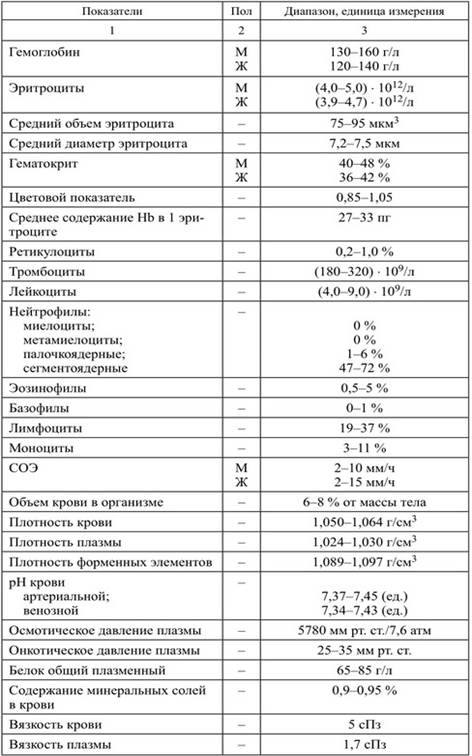

Рис. 1. Состав крови

Общее количество крови (сколько крови) в организме взрослого человека в норме составляет 6-8% массы тела, т.е. примерно 5-6 л.

Физико-химические свойства крови и плазмы

На долю крови у взрослого человека приходится 6-8% массы тела, что соответствует приблизительно 4,5-6,0 л (при средней массе 70 кг). У детей и у спортсменов объем крови в 1,5-2,0 раза больше.

Вязкость крови обусловлена наличием в ней форменных элементов, прежде всего эритроцитов, белков и липопротеинов. Если вязкость воды принять за 1, то вязкость цельной крови здорового человека составит около 4,5 (3,5-5,4), а плазмы — около 2,2 (1,9-2,6). Относительная плотность (удельный вес) крови зависит в основном от количества эритроцитов и содержания белков в плазме. У здорового взрослого человека относительная плотность цельной крови составляет 1,050- 1,060 кг/л, эритроцитарной массы — 1,080-1,090 кг/л, плазмы крови — 1,029-1,034 кг/л. У мужчин она несколько больше, чем у женщин. Самая высокая относительная плотность цельной крови (1,060-1,080 кг/л) отмечается у новорожденных. Эти различия объясняются разницей в количестве эритроцитов в крови людей разного пола и возраста.

|

|

|

Показатель гематокрита — часть объема крови, приходящаяся на долю форменных элементов (прежде всего, эритроцитов). В норме показатель гематокрита циркулирующей крови взрослого человека составляет в среднем 40-45% (у муж- чип — 40-49%, у женщин — 36-42%). У новорожденных он приблизительно на 10% выше, а у маленьких детей — примерно на столько же ниже, чем у взрослого человека.

Плазма крови: состав и свойства

Плазма - жидкая часть крови, остающаяся после удаления из нее форменных элементов. Плазма крови является достаточно сложной биологической средой, находящейся в тесной связи с тканевой жидкостью организма. Объем плазмы от всей крови составляет в среднем 55-60% (у мужчин — 51-60%, у женщин — 58-64%). В ее состав входят вода и сухой остаток из органических и неорганических веществ.

Белки плазмы крови представлены альбуминами, а-, β-, у-глобулинами, фибриногеном и минорными белками (лизоцим, интерфероны, b-лизин, гаптоглобин, церуллоплазмин, белки системы комплемента и др.). Содержание белков в плазме крови составляет 60-85 г/л. Белки плазмы крови выполняют ряд важных функций: питательную (источник аминокислот), транспортную (для липидов, гормонов, металлов), иммунную (у-глобулины, являющиеся главной составной частью гуморального звена иммунитета), гемостатическую (участие в остановке кровотечения при повреждении стенки сосуда), буферную (поддержание рН крови), регуляторную функции. Белки обеспечивают также вязкость плазмы и онкотическое давление (25-30 мм рт. ст.).

|

|

|

По функциям белки классифицируют на три большие группы. К 1-й группе относятся белки, обеспечивающие поддержание должной величины онкотического давления (альбумины определяют его величину на 80%) и выполняющие транспортную функцию (а-, β-глобулины, альбумины). Во 2-ю группу входят защитные белки против чужеродных веществ, микро- и макроорганизмов (у-глобулины и др.); 3-ю группу составляют белки, регулирующие агрегатное состояние крови: ингибиторы свертывания крови — антитромбин III; факторы свертывания крови — фибриноген, протромбин; фибринолитические белки — плазминоген и др.

Другие органические вещества плазмы крови представлены питательными веществами (глюкозой, аминокислотами, липидами), продуктами промежуточного метаболизма (молочной и пиров и но град ной кислотами), биологически активными веществами (витаминами, гормонами, цитокинами), конечными продуктами обмена белков и нуклеиновых кислот (мочевиной, мочевой кислотой, креатинином, билирубином, аммиаком).

|

|

|

Неорганические вещества плазмы крови составляют около 1% и представлены минеральными солями (катионами Na+, К+ , Са2+, Mg2+, анионами СI-, HPO24- НС03-), а также микроэлементами (Fe2+, Cu2+,Co2+, J-, F4-), связанными на 90% и более с органическими веществами плазмы. Минеральные соли создают осмотическое давление крови, рН, участвуют в процессе свертывания крови, влияют на се важнейшие функции. В этом смысле минеральные соли наряду с белками можно считать функциональными элементами плазмы. К последним можно также отнести растворимые в плазме молекулы газов 02 и С02.

Осмотическое давление крови

Если два раствора разной концентрации разделить полупроницаемой перегородкой, пропускающей только растворитель (например, воду), то вода переходит в более концентрированный раствор. Сила, определяющая движение растворителя через полупроницаемую мембрану, называется осмотическим давлением .

Осмотическое давление крови, лимфы и тканевой жидкости определяет обмен воды между кровью и тканями. Изменение осмотического давления жидкости, окружающей клетки, ведет к нарушению в них водного обмена. Это видно на примере эритроцитов, которые в гипертоническом растворе NaCl (много соли) теряют воду и сморщиваются. В гипотоническом растворе NaCl (мало соли) эритроциты, наоборот, набухают, увеличиваются в объеме и могут лопнуть.

|

|

|

Осмотическое давление крови зависит от растворенных в ней солей. Около 60% этого давления создается NaCl. Осмотическое давление крови, лимфы и тканевой жидкости приблизительно одинаково (примерно 290-300 мосм/л, или 7,6 атм) и отличается постоянством. Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количество воды или соли, осмотическое давление не претерпевает значительных изменений. При избыточном поступлении в кровь вода быстро выводится почками и переходит в ткани, что восстанавливает исходную величину осмотического давления. Если же в крови повышается концентрация солей, то в сосудистое русло переходит вода из тканевой жидкости, а почки начинают усиленно выводить соль. Продукты переваривания белков, жиров и углеводов, всасывающиеся в кровь и лимфу, а также низкомолекулярные продукты клеточного метаболизма могут изменять осмотическое давление в небольших пределах.

Поддержание постоянства осмотического давления играет очень важную роль в жизнедеятельности клеток.

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 511; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!